基于可视化的山西省土地压力测度及缓解途径研究

2021-07-16刘俊吴攀升郑庆荣

刘俊, 吴攀升*, 郑庆荣

1.忻州师范学院地理系, 山西 忻州 034000;2.忻州师范学院五台山文化研究中心, 山西 忻州 034000

0 引言

土地利用变化是地理环境内部相互作用的结果,集中体现了人地关系的特征、属性和作用机制[1~3],土地利用变化源于区域不断上升的土地压力.土地压力即区域土地实际承受的人类需求产出的压力,一方面指土地的实物产出和功能产出压力,同时包括土地的价值产出压力[4,5].随着经济建设和城镇化进程的加快,土地面临的压力问题日益凸显,由此对不同区域、不同性质土地压力及土地综合压力定量评价成为亟需解决的问题.

对于土地面临的压力研究,早些年学术界认为土地面临的压力主要由耕地所决定,而耕地压力源于不断增加的人口对粮食的需求所产生,因此用人均耕地指数、人均粮食保有量等指标进行分析[5~7].伴随着我国经济的加速发展,城镇化进程的加快,人们逐渐认识到经济发展对土地压力的影响不可忽视,因此将经济建设压力作为土地综合压力评判的因素加以考虑[8~10].近年来随着党和政府将生态文明建设放在突出的位置,生态环境保护的需求越来越强烈,生态功能区范围逐渐扩大,占用的土地面积越大,土地压力越强.因此,形成了农业发展、经济建设和生态环境保护三者共同构建的土地综合压力评判指标体系[11~14].而这种评价体系一方面忽略了土地管理部门对土地利用变化决策的影响,同时研究大多集中于细化农业发展、经济建设和生态环境保护压力各项指标内容,无法实现可视化的土地压力空间定位和变化表达.

因此,本文借鉴国内外相关土地压力的研究成果[14~17],结合山西省土地管理及发展变化的特点,依据山西省人民政府发布的《山西省土地利用总体规划调整方案(2006~2020年)》,综合考虑农业发展、经济建设和生态环境保护对土地的需求,对山西省11个市级行政区土地压力状态进行测度,可视化的表达各区域土地压力状态的空间分异特征,结合区域实际提出缓解区域土地压力的途径和可持续利用措施.

1 数据与方法

1.1 研究区概况

山西省位于华北大平原以西的黄土高原,介于太行山与黄河中游峡谷之间,地理坐标110°15′E~114°33′E,34°34′N~40°43′N.区内地貌复杂多样,以山地、丘陵为主,黄土广泛分布,沟谷纵横.地处东部季风区边缘,是湿润半湿润气候向干旱半干旱气候过渡的地带,主要有汾河、沁河、三川河、桑干河等河流.耕地面积389.8×104hm2,占全省土地总面积的30.7 %.近年来,随着经济的快速发展,非农业用地不断增加,占用了大量农田;退耕还林政策的实施,使耕地面积逐年减少,耕地面临严峻的压力.山西省宜林宜牧后备土地资源充足,广大山地、丘陵发展林牧业条件适宜,潜力巨大,政策的实施对调整农业产业结构、恢复生态环境、充分发挥有限的土地资源生产潜力和缓解土地压力意义重大.

1.2 数据

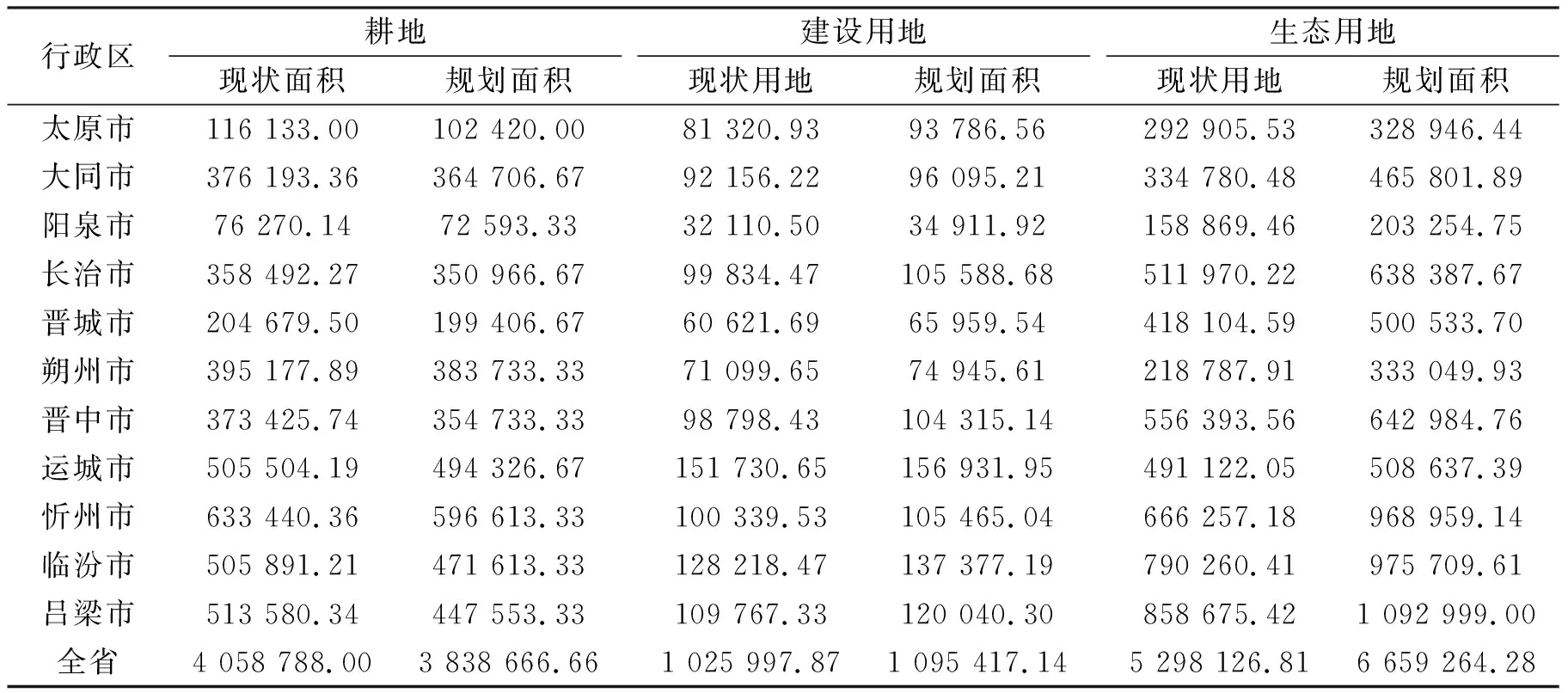

包括山西省及各市的耕地、建设用地、生态用地的现状面积、规划面积及其相关的经济数据.现状面积来源于《山西省统计年鉴》(2016年),规划面积来源于山西省土地利用总体规划调整方案(2006年~2020年),其他相关数据来源于山西省及各市统计年鉴.具体研究中,以土地利用总体规划中期2015年的土地面积作为现状数据,以2020年的土地利用总体规划预期指标作为规划数据(表1).

表1 山西省土地利用现状及规划面积Tab.1 The land use existing and planning area in Shanxi province(hm2)

1.3 测度方法

现阶段对土地的综合管理中,各级政府坚持“规划先行”的理念,作为后期具体实施操作的引领,同时为相关部门协调配合提供依据.土地利用总体规划作为对土地的开发、利用、治理和保护,是根据区域自然、经济、社会条件和发展需求在时空上所作的总体安排和布局,在土地利用规划体系和土地管理过程中占据重要的地位,体现了区域未来的需求.因此,从土地利用总体规划的角度,根据土地利用现状与预期土地利用类型和数量的对比分析,能够对土地面临的压力进行评价,一定程度上反映了土地利用过程中存在的问题,同时对不同区域土地压力进行可视化表达,进而根据区域实际提出土地压力缓解的对策,较好的反映了土地管理者在土地利用变化过程中决策的重要性,更加契合当前土地动态变化的机制和过程.通过土地现状与总体规划中土地面积的定量对比分析,揭示了基于土地利用总体规划的耕地、建设用地、生态用地三方面土地的压力状态,根据各指标的权重,计算出全省和各市土地压力的综合指标.

1.3.1 耕地压力测度

耕地是农业生产乃至国民经济可持续发展的基础资源,耕地数量的多少关乎粮食生产和国家的粮食安全.由于耕地用途和功能的广泛性,在社会需求和经济利益的驱动下,耕地资源由农业利用系统流向非农业利用系统.因此,现阶段耕地利用面临前所未有的压力,压力指数计算公式为

Cp=Cd/Cr

(1)

式中:Cp为耕地压力,Cd为规划耕地面积,Cr为耕地现状面积.当Cp>1时,说明耕地面积不足,需要扩大面积,面临的压力越大;当Cp<1时,说明耕地面积过大,需要缩减耕地,面临的压力较小.

1.3.2 建设用地压力测度

建设用地,即为各项建设提供土地,利用土地的承载能力建造建筑物、构筑物,并且主要不以取得生产用品为目的,包括城乡住宅和公共设施用地等.建设用地的面积和质量直接关乎着经济建设发展,因此,建设用地压力是反映土地利用压力状况的重要指标,压力指数计算公式为

Dp=Dd/Dr

(2)

式中,Dp为建设用地压力,Dd为规划建设用地面积,Dr为建设用地现状面积.当Dp>1时,说明建设用地面积较少,需要扩大用地面积,面临的压力越大;当Dp<1时,说明建设用地面积过大,需要缩减用地面积,面临的压力越小.

1.3.3 生态用地压力测度

生态用地是以提供生态服务功能为主的用地,能够直接或间接地改良区域生态环境和人地关系.现阶段国外土地分类中未将生态用地作为一项独立和专门的类型加以明确提出,国内的分类并不一致.综合研究相关生态用地分类[18,19]、山西省实际及山西省土地利用总体规划调整方案(2006年~2020年),将林地、牧草地和园地作为生态用地,压力指数计算公式为

Ep=Ed/Er

(3)

式中:Ep为生态用地压力,Ed为规划生态用地面积,Er为生态用地现状面积.当Ep>1时,说明生态面积不足,需要扩大面积,面临的压力越大;当Ep<1时,表示现有面积较大,生态环境良好,生态用地压力较小.

1.3.4 土地综合压力测度

结合相关研究成果及土地利用实际,山西省在资源转型跨越发展中面临的经济发展压力略高于耕地和生态保护压力.因此,将耕地压力和生态用地压力权重系数设置为0.3,建设用地压力权重系数设置为0.4,土地综合压力指数计算公式为

Lp=0.3×Cp+0.4×Dp+0.3×Ep

(4)

式中:Lp为土地综合压力,Cp为耕地压力,Dp为建设用地压力,Ep为生态用地压力.指数越大,说明综合考虑了耕地、建设用地和生态用地的影响,土地面临的压力越大;指数越小,面临的压力越小.

1.4 可视化表达

地统计学(Geo-statistics)是以区域化变量理论为基础,以变异函数为主要工具,对呈现随机性和结构性分布地理现象的研究,能够直接测定空间现象的相关性和依赖性,分析其空间分布及变异规律,通过对离散数据点进行插值分析而得到.研究根据土地压力指数的变异性和相关性,应用地统计学中变异函数来可视化表达土地面临压力的空间分析,变异函数γ(h)的离散计算公式为

(5)

式中,Z(x)是满足二阶平稳假设的系统属性Z在空间位置x处的值,h为样本点空间分隔距离,Z(xi)和Z(xi+h)分别是区域化变量Z(x)在空间位置xi和xi+h的实测值[i=1,2,..,N(h)].

2 结果与分析

2.1 计算结果

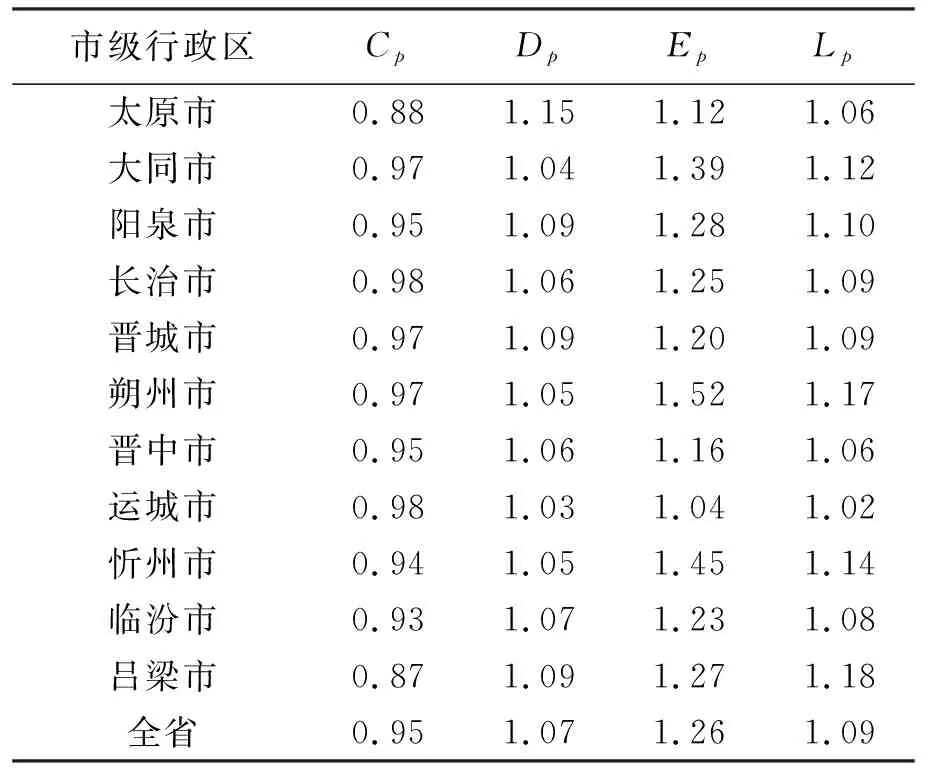

根据公式(1)、公式(2)、公式(3)和公式(4),计算山西省及各市的耕地压力指数、建设用地压力指数、生态用地压力指数和综合土地压力指数,如表2所示.山西省综合土地压力指数为1.09,耕地压力指数为0.95,建设用地压力指数为1.07,生态用地压力指数为1.26.由此可见,山西省生态用地和建设用地压力问题最为突出.由于自然条件的差异和经济发展水平的不均衡,综合土地压力和耕地压力、建设用地压力、生态用地压力在空间分布上存在明显的差异.土地综合压力指数由大到小依次为:朔州、忻州、大同、阳泉、长治、晋城、临汾、吕梁、太原、晋中和运城;耕地压力指数由大到小依次为:长治、运城、晋城、朔州、大同、晋中、阳泉、忻州、临汾、太原和吕梁;建设用地压力指数由大到小依次为:太原、晋城、吕梁、阳泉、临汾、长治、晋中、朔州、忻州、大同和运城;生态用地压力指数由大到小依次为:朔州、忻州、大同、阳泉、吕梁、长治、临汾、晋城、晋中、太原和运城.

表2 山西省各市土地利用压力及综合指数Tab.2 The index of land use pressure and comprehensive in Shanxi province

2.2 土地压力的空间分异及成因

根据山西省及各市测度结果,应用地统计学理论进行插值分析,获得耕地压力、建设用地压力、生态用地压力和土地综合压力的空间分异图(如图1所示).山西省土地综合压力指数呈团状和点状的分布格局,自北向南逐渐下降,中部局部地区略低于周边,其压力来源主要为耕地压力、建设用地压力和生态用地压力等方面(图1a).

图1 山西省土地压力指数空间分异格局Fig.1 Spatial pattern of land pressure index in Shanxi province

耕地压力呈南北高、中间低,且东部略高于西部的分异特征(图1b).主要原因在于,晋南地区是全省的粮食主产区,耕地保护严格,通过应用优质品种和粮食增产技术,提高单产、增加总产,挖掘粮田潜力;晋北地区土地广阔,农业生产条件好,山川丘兼具,农林牧皆宜,耕地满足当地人口发展及出口的需求.中部地处汾河谷地,地势平坦,城市建设用地扩张和人口的激增,使得对粮食的需求也随之加大;同时西部吕梁山黄河沿岸水土流失严重,蚕食土地、淤积河床,导致生态失调,制约了农业发展.建设用地压力呈中部高、四周低的分异规律(图1c),其面积的变化与区域经济发展程度和人口规模呈明显的正相关,太原市作为山西省的首位城市,经济规模和发展程度远高于其他城市,因此建设用地压力最高,其他城市相对较低.生态用地压力呈由北向南逐渐递减的趋势,中部略有降低(图1d).压力最高的朔州和忻州由于地处晋西北黄土丘陵沟壑区,黄土地貌沟壑密度较大,土壤颗粒大、透水性差,植被覆盖率较低,暴雨发生频率高,风沙活动严重,加之无节制的放牧和不合理的耕种传统加剧了水土流失和生态环境的恶化,大陆性气候一定程度上制约了生态用地的恢复.

3 土地压力缓解途径

3.1 耕地压力缓解途径

保护基本农田,实现耕地占补平衡.划定耕地基本农田保护区,保护现有优质耕地资源,建立优质耕地专用许可制度,限制一定范围内的工业项目,保证优质耕地不被占用.严格执行国家“守住18亿亩耕地红线”的要求,保证“占补平衡”,对于新增非耕地项目占用单位要负责开垦与占用耕地数量相当的耕地.

开展土地复垦,提高耕地生产能力.采用政府手段和增加科技投入,全面治理采煤塌陷区,提高复垦效益.地表径流较为丰富的地区,投入建设水浇地,加强农田水利建设.积极改造中低产田,改善农田环境,增加有效灌溉面积.平川地区基本农田适应机械化耕作,坡地基本实现梯田化.

区域统筹协调,开发耕地后备资源.耕地后备资源中质量面积差异较大,坚持“统筹协调、因地制宜”的原则,不同地类的后备资源开发利用必须紧密结合当地自然和社会经济条件.耕地后备资源开发工作有利于整合资源、整体推进土地整治、有效补充耕地、提高耕地质量和建设高标准基本农田,促进城乡统筹发展和耕地资源可持续利用.

3.2 建设用地压力缓解途径

加快区域性中心城市和大县城建设.加快区域中心城市的发展速度,强化城市间的协作与联系,构筑跨市域的城镇群.把县城作为城镇发展的重要环节,扩大规模、完善功能,引导生产要素和优势资源集中,形成县域经济发展核心.选择基础条件好、发展潜力大的建制镇,加快人口集聚和产业建设,成为服务农村的中心、小城镇建设的样板.

加强太原都市圈和太榆同城化建设.以太原为中心逐步辐射带动外围区域发展,以经济合作、资源整合为纽带,以追求区域资源的最优化、经济效益的最大化和竞争能力的最强化为着力点,着重推进太原和榆次(晋中市)两地产业、基础设施、空间布局的一体化,优化资源配置和经济发展格局,逐步向外分散太原的建设用地压力.

推进产业集聚和城市基础设施建设.在强化太原作为省级中心城市的基础上,推进产业集聚和城市基础设施建设,提升太原市的综合竞争力,增强太原市对整个都市圈的辐射和集聚能力,按照“适度扩大规模、逐步完善功能、提升城市品位、彰显区域特色”的要求,增加生态用地,改善人居环境,提升城市品位和综合竞争力.

3.3 生态用地压力缓解途径

有效治理水土流失,加强生态修复建设.在晋西北地区充分利用光、热、水等自然资源优势,对水土流失区域实行封禁治理,预计3~5年即可恢复植被,大大提高生物量,有效控制水土流失,促进生态修复.对植树造林、涵养水源、保持水土者,受益的单位或政府应提供相应的补偿,改善生态环境.

利用环境友好型科技,开展资源综合利用.开展煤炭资源的综合利用水平,普及半生矿回收工作,提高尾矿、矿井瓦斯、矿井水等副产品的综合利用,降低废渣排放增速.建设资源消耗少、能源利用效率高、废弃物排放少的生产消费体系,使人类对自然的开发利用强度控制在生态环境自我更新的范围内.

制定生态建设规划,建立生态监测网络.划定生态红线,明确生态用地保护的控制对策和任务,纳入全省国民经济与社会发展规划,确保各项资金落实做到开发、治理与保护并重.建立生态监测网络和预警系统,对环境污染和生态破坏实行全程监测和控制,及时掌握生态用地质量和污染状况的变化,定时发布环境公报,逐步提高全省生态环境.

4 结论

以山西省土地利用现状与土地利用总体规划调整方案(2006年~2020年)为基础,通过分析耕地、建设用地和生态用地等压力指数及空间分异格局,对规划期内土地利用压力状态进行综合评价.研究结果表明山西省土地综合压力指数呈团状和点状的分布格局,自北向南逐渐下降,中部局部地区略低于周边;耕地压力呈南北高、中间低,且东部略高于西部;建设用地压力呈中部高、四周低;生态用地压力呈由北向南逐渐递减的趋势.结合山西省及各市的功能定位,能够反映山西省及各市土地利用总体规划执行过程中面临的重点和难点问题.因此,未来的规划期内应统筹各项土地利用,加强生态系统恢复与保护,合理开发后备耕地资源,强化土地利用规划的实施力度,促进社会经济可持续发展和生态环境系统的良性循环.建立的基于土地利用总体规划视角的压力测度方法,较好地解释了土地管理部门对不同土地利用类型的数量需求,充分反映了土地管理部门在土地利用过程中的决策作用,同时实现了对不同土地利用压力状态空间分异的可视化表达,能够反映政府部门对土地管理的协调能力.