夫妻、家族、社会

——古代义绝之当代思考

2021-07-16杨方惠

杨方惠

(华东政法大学 法律学院,上海 200042)

前 言

义绝是我国古代法定离婚制度中一项独具特色的内容。作为家族社会礼法交融的产物,在千余年的不断承袭之中,义绝经历了从重视家族利益逐步让位于关注夫妻个人本身、国家对婚姻的干预越来越弱化的演变过程。虽然不可避免地存在封建时期固有的诸多弊端,但也为中国古代守护家庭关系、维护伦理道德、安定社会秩序发挥过重要贡献,并为朝鲜、日本等国古代法律构架设计所效仿。它对于揭示古代以义为核心的婚姻实质,探究古代婚姻家族本质乃至社会伦理道德秩序都具有重要价值。但长久以来义绝所受学术关注不高,评价结论多流于否定和批判,且往往局限于某一朝代,而忽视制度在漫长历史中发生的变革及其个中缘由。因而尽量全面客观重读义绝具有其学理上的必要性。

正值我国民法典颁布,其中对于婚姻家庭编的变动虽然并不非常多,却最受到社会各界关注。一些现行婚姻法有关离婚制度的历史争议尚未得到解决,而新立法中诸如“离婚冷静期”的设置又引发出巨大讨论。有关离婚的立法博弈事实上是对中国婚姻观念的特点与变革的体现。一方面,我国自由婚姻之下婚姻不稳定引发出一些家庭与社会问题,另一方面女性等弱势群体在离婚规则之下难以保障合法权益。通过探究古代义绝的利弊几何,或许可以提炼出解决现行离婚制度存在问题的相应对策。因此,本文试图通过阐述义绝的概念及其形成背景,梳理自唐入律始至清废除止这期间制度变革的过程与原因,以求尽可能客观全面考察研究该法定离婚制度的本质面貌与实践影响,从而获得对当代离婚制度架构设计的宝贵经验。

一、内涵:“义”与“义绝”

“义者,宜也(1)《礼记·中庸》。”。作为中国古时人际交往遵循的重要行为准则之一,“义”被视为制礼之本,常与仁、礼联用,所谓“为礼不本于义,犹耕而弗种也(2)《礼记·礼运》。”。当作为一种抽象的伦常秩序时,“义”的适用范围十分广泛,“父慈、子孝、兄良、弟悌(3)《礼记·礼运》。”等皆为人义。而当作为婚姻家庭法中相对具体的法律规则时,“义绝”之“义”就大体限缩于夫妻伉俪关系的范畴之中。夫妻作为伦常之始,是其余诸社会关系得以产生的前提,因此夫妻之“义”就变得尤为重要。

“婚姻者,合二姓之好,上以事宗庙,下以继后世(4)《礼记·昏义》。。”中国古代缔结婚姻的重要目的在于恪守伦常之道,通过各组夫妻关系合好各个家族,进而维护社会和统治稳定。夫妻关系不以血缘为纽带却能够长久紧密连结,正是基于“基本的人伦对对方及对方家族所应承担的道德上的义务(5)金眉:《论唐代婚姻终止的法律制度》,《南京社会科学》2001年第11期,第64页。”。一旦男女双方依照六礼完婚,相互间就此诞生出后天的恩义,是谓义合;而假使这段婚姻出现严重违背伦常礼制、有损两姓家族关系行为时,则可认定夫妻恩断义绝,无义则当离(6)陈顾远:《中国婚姻史》,上海:上海书店1992年版,第14-15页。。

“义绝”概念之具体含义在不同时期存在一定差异,因此早先著作如滋贺秀川先生的《中国法律与社会》、陈鹏先生的《中国婚姻史稿》等大多只单纯援引,而未作过多明确定义与解释。笼统而言,义绝是指夫妻两方或两方家族一定范围内发生了断离夫妻恩义的行为,则由官府判定夫妻关系断绝,应离而不离者将受刑罚处罚;一旦离婚,则基本再无复合可能。

通说认为义绝作为一项制度入律最早在唐代,但作为一项社会通行的礼俗思想和礼制内容至少在汉代已经形成。如《列女传》(7)《列女传·贞顺传》:“有义则合,无义则离”。《汉书·孔光传》(8)《汉书·孔光传》:“夫妇之道,有义则合,无义则离。长未自知当坐大逆之法,而弃去迺始等,或更嫁,义已绝,而欲以为长妻论杀之,名不正,不当坐。”《白虎通·嫁娶》等都有对义绝的记载。其中后者还解释所谓义绝是:“悖逆人伦,杀妻父母,废绝纲常,乱之大者(9)《白虎通·嫁娶》。。”

二、溯源:唐宋入律

义绝载于礼入于律。在唐以前仅作为礼制中一种抽象模糊理念的义绝,自唐代开始被作为一项法制收入律典及其疏议之中。一般认为最早明文规制义绝的法律即在于此。

(一)唐代首次入律

《唐律疏议》是对业已形成的义绝思想和原则的继承。根据唐朝社会实际需要,以实施侵害行为的主体之不同,唐代“义绝之状”可分三类:

表一 唐代义绝之状(10)本表所记系依据《唐律疏议·户婚律》“义绝之状”规定整理而成。

据表可知,唐代“义绝之状”有以下特征:

第一,夫妻双方不平等,妻子所担法律责任较之丈夫要重许多譬如,妻子构成义绝的行为范围除了殴打对方祖父母、父母外,还扩大至对后者言语上的辱骂。当对象是对方外祖父母等亲属时,妻子的行为哪怕未及杀害,仅是实施伤害也属于义绝。至于通奸导致义绝的对象范围,丈夫只限于岳母一人,妻子一方却包含丈夫缌麻以上的任何亲属。在夫妻互相侵害方面,对妻子以主观犯罪意图定罪,仅仅想要谋害丈夫就已构罪,与此形成鲜明对照的是,条文对丈夫伤害妻子的行为并未作任何规定。可见义绝是唐律对夫为妻纲礼教原则的确认以及丈夫特权的维护,“女性在这方面一直处于被压迫的地位(11)[日]滋贺秀三著:《中国家族法原理》,张建国、李力译,北京:法律出版社2003年版,第389页。”。

第二,夫妻双方亲属相犯的行为会导致夫妻婚姻决裂由于夫妻之外的客观因素强制离婚,通过牺牲夫妻个体之权益以稳固家族和社会的秩序,这种在当代社会被视为荒谬的规定置于当时社会背景之下却合乎情理。因为彼时“家族具有凌驾于个人之上的特权(12)金眉:《论唐代婚姻终止的法律制度》,《南京社会科学》2001年第11期,第65页。。”基于婚姻“合两家之好”的本质特性,两家在亲属相犯的情况下已失去合好的基础与必要,婚姻关系自然无法维持。值得注意的是,男女双方家族在法律上或起码在法律形式上是地位平等的,女方家族并未负有更高责任,即当整个家族作为一个行为主体时,在法律地位上具有平等性,这也表现出中国古代鲜明的家族本位特征。

第三,唐代义绝的法律效果在妻子入门之前已开始生效两家合好为婚姻根本,哪怕未曾庙见,只要发生属于“义绝之状”的侵害行为时女方已行成妇之礼,则其都将为义绝所规范。即“妻虽未入门,亦从此令(13)《唐律·户婚》。”。

(二)法律规定与效果

第一,官府的判决对夫妻之间是否构成义绝具有决定性作用这种绝对权威表现为两方面:“皆为官司判为义绝者,方得此坐;若未经官司处断,不合此科(14)《唐律疏议·户婚律》。。”即一旦官司判定这段婚姻之义已绝,则夫妻关系即告终结,必须立刻“离之(15)《唐律疏议·名例律》。”。而若未经官府审判,哪怕发生法律所规定之义绝行为的证据确凿,夫妻仍属合法婚姻,选择不离婚亦不会受到任何法律规制。此外唐律规定,夫妻已被强制解除的婚姻关系,即便逢会赦亦不可再恢复。可见在官府判决面前,作为法律主体的夫妻也难以左右婚姻关系的存续与否。

第二,对当离不肯离者罚“徒一年”(16)《唐律疏议·户婚律》。经官府判定义绝但拒不服从离婚命令的人将受一年徒刑处罚。同时《唐律疏议》还对违而不离者采针对性处罚:规定如果只是一方不肯离婚,则只罚其一人;而倘若是双方都不愿意离婚,“即以造意为首,随从者为从(17)《唐律疏议·户婚律》。”。因而这种处罚事实上是基于对官方权威的违抗,因而如果没有经官司处断不愿离婚的夫妻不受此刑罚,官府处断后服从其命令的也可以豁免处罚,法律只惩治被判应离而拒不肯离者。

不能忽视的是,构成义绝的先前行为本身就已构罪。譬如“殴伤”“谋杀”和“奸非”等行为,皆属当时律法所不能容忍之犯罪行为,需按律严惩不贷。

第三,丈夫假借义绝出妻会受到处罚“诸妻无七出及义绝之状而出之者,徒一年半(18)《唐律·户婚》。。”理由是伉俪之义一旦产生,则“一与之齐,终身不改(19)《唐律疏议·户婚律》。”。丈夫在妻子未犯义绝情形下以此为由结束婚姻,实质是对夫妻之义的破坏。而夫妻之义又是家族之合的重要因素,因此对此行为必须予以惩治。可见其刑罚出发点仍是为了保护家族社会伦理。但无论如何,唐代至少在立法层面上对妻子权益做一定程度保护。这种以国家刑罚处理家庭内部纠纷方式,对于唐代维护宗法家族稳定和加大国家对社会伦理秩序的巩固发挥过重要作用。

(三)宋代沿袭发展

宋代义绝思想精神和律文规定基本沿袭唐代,只作了些许变化和发展。

第一,宋令中义绝之行为范围扩大针对宋朝民间社会卖妻现象猖獗,“义绝之状”拓展至丈夫或公婆“令妻为娼(20)《庆元条法事类·杂门》。”“媒合与人奸(21)《庆元条法事类·杂门》。”等行为。并且法令对此类行为打击严厉,即使交易未成立,也视为夫妻之义已绝。据此,在妻子通奸认定上,当妻主动通奸时,根据诸妇犯奸不属义绝的规定属七出之“淫佚”,不适用义绝规定。但当受到丈夫或家长逼迫时,妻子的通奸行为乃迫不得已而为之,其行为性质已发生变化,因此虽然令只说“离之”,但可推定此时离婚的理由是义绝而非妻子“淫佚”。

第二,宋代对“罪至死”时的身份认定也发生变化由于彼时刑罚轻重与身份直接挂钩,夫妻之间婚姻是否存续关系着对双方身份认定,进而对双方在义绝案件中的定罪量刑具有很大影响。基于此,宋代规定凡犯义绝且罪至死者,“奏裁,准凡人至死者,以凡论(22)《庆元条法事类·杂门》。。”也即当婚姻一方被科以刑罚时,另一方只需以常人之身份论罪,而不必再负担因婚姻产生的身份所额外需要承担的刑事责任。

三、革新:元代演进

元代对唐宋之义绝思想精神基本承袭,在概念上也未做大调整(23)《吏学指南·户婚》:“伉俪之道,义期同穴,一与之齐,终身不改,苟违正道,是名义绝。”。但在制度层面,元代因时施宜做出诸多调整,尤其在司法实践中与唐宋相比有不少创新之处。是以滋贺秀三等学者将这个时代定义为义绝发生变化的关键时期,起承上启下之效用。

(一)分散制度规定

元代改变了唐宋时期主要以律典规定义绝的认定方式。理学的兴盛和儒学思想的深入使得这一时期对“夫妻之道”的要求愈加严格,一旦官府认定某行为有违礼法伦理、破坏夫妻关系,即可判定属于义绝。《元典章》记载有“内乱?翁戏男妇断离”“纵奸?逼令妻妾为娼”等诸多断例。《通制条格》等文献也记载有许多案例,其中多属对律典的扩大适用(24)[日]滋贺秀三著:《中国家族法原理》,张建国,李力译,北京:法律出版社2003年版,第401页。。这种针对具体情况形成的判例对后来断案具有约束力。

(二)扩大适用范围

元代之章法并不严密,且灵活运用判例、条格等法律形式。官府断案时不仅依据典章的明文规定,还充分参照既往类似案例的审判结果,因而“义绝之状”在实践中的适用范围远超唐宋时期。曾代伟先生将这一时期的义绝之变化做了归纳,分为“将妻卖休转嫁、逼令妻妾为娼(25)曾代伟:《蒙元“义绝”考略》,《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2004年第11期,第39-41页。”等九大类。

同时,妾也被正式纳入义绝适用主体范畴内。中国古代婚姻关系中还存在次妻、妾等重要主体。其中早自唐代开始,次妻实际就已被囊括进义绝适用主体中,虽律令无明文规定,但若为处分“亦当适用于次妻(26)[日]仁井田陞:《唐令拾遗》,粟劲等编译,长春:长春出版社1989年版,第160页。”。相较之下,对妾的规制一直为法律所忽视。“夫逼令妻妾为娼(27)《元典章·刑部》“逼令妻妾为娼”条:“奉中书省札付送,刑部议得,王用将妻阿孙、妾彭鸾哥打拷,勒令为娼,接客觅钱,已犯义绝,罪经赦免,拟合将阿孙并彭鸾哥于夫。若止以前断罪王用离异,俱断归宗。又通奸许诸人首捉条:刑部议得,人伦之始,夫妇为重,纵妻为娼,大伤风化。若止以前断罪,许令同居,却缘亲夫受钱,令妻与人通奸,已是义绝,如有违反,许诸人首捉到官,取问明白,本夫奸妇、奸夫同。凡奸夫决八十七下,离异。””案中,官司处断涉案的妾也在义绝适用范围内,应当与夫离异。至此,妾这一主体终于被义绝的法律所认可。

(三)保护妇女利益

元代加强了对妻子利益及婚姻关系本身的保护。例如,在“将妻沿身雕青(28)《元典章·刑部》。”一案中,丈夫钱万二不仅对妻子狄四娘实施家庭暴力,而且在她身上刺绣龙龟,通过强迫妻子当街赤身裸体展示图案从中谋利。最终,官府认定钱万二之恶行属于“伤夫妇之道”,判决妻子与之离异归宗。可见到元代时,丈夫虐待殴伤妻子行为能够被纳入义绝之范围内。较之唐宋律文只规定“妻欲害夫”却不约束丈夫对妻子之害,不可不谓一大进步。

(四)减轻刑罚力度

元代对应离而不离者罚“杖一百(29)《元典章·户部》。”。与唐宋时一年徒刑减相比明显降低了处罚的严苛程度。虽然杖刑在实践之中导致的严重后果也往往受人诟病,但至少在法律层面给出了减轻犯义绝者刑事责任的讯号。

四、集大成:明清完善

学界关于明清的义绝与唐宋相比有无实质区别曾存在不同意见。部分学者如瞿同祖先生(30)瞿同祖:《中国法律与中国社会》,商务印书馆2010年版,第151页。认为义绝并没有发生实质变化。理由是明清律例相比唐宋律典减少掉的许多义绝情形,并非被法律所删减,而不过是转化为司法实践中的惯例。而另一部分学者则持截然相反意见,认为至明清时期已再无义绝,“代之而出现的是散见的为直接保护妻而做的若干个别的审判上的离婚规定(31)[日]滋贺秀三:《中国家族法原理》,张建国,李力译,北京:法律出版社2003年版,第386页。。”当下学界通说认为,明清的义绝是在沿用唐宋、承袭元代基础之上的一种新发展与集大成。

关于明清义绝出现的变化,大致归类为以下几点。

(一)适用主体再度扩张

至明清时,义绝适用领域再次扩充。例如,如果岳父母无故赶走赘婿、或把女儿再嫁他人、或者再招进新的上门女婿,则“翁婿义绝,不可共居(32)(清)沈之奇:《大清律辑注·户律》,怀效锋,李俊点校,北京:法律出版社2000年版,第260页。”。此外,在养父子关系中,如果养父殴打义子至笃疾,“及有故归宗,而夺其财产妻室,亦义绝也(33)《大清律例·刑律》。”。可见明清之义绝已不仅指夫妻之间恩义断绝,而且扩大适用于翁婿之间、养父子之间等同样是后天形成的家庭关系之中。在这段恩义之内,如果有一方背信弃义,则“应视为客观的已经被取消状态(34)[日]滋贺秀三:《中国家族法原理》,张建国,李力译,北京:法律出版社2003年版,第401页。”。

(二)认定复杂分类详尽

明清案件情形复杂,判例繁多,且许多在元代出现的判例到明清时已被条文化。因而彼时可认定为义绝的行为骤然增多。与元朝类似,明清律文亦未对义绝之概念做明确定义。不过,《大明律》中对“义绝之状”做了详细列举。清代则沿袭前之规定,在《大清律例》中对义绝的范围做了相似解释和规定。除此之外,还有《大清律辑注》《刑案汇览》等论著对义绝做了细致梳理。

(三)重视夫妻关系本原

唐宋义绝重点是维护家族伦理秩序,对夫妻本人感情则并不过分关注。到元代,保护家族关系的同时也开始关注婚姻关系的状况与妻子的权益。至明清,尽管法律保护之重点仍是两家宗族,但法律开始将侧重点转移至夫妻关系本身。譬如,哪怕是由于家长行为导致夫妻恩义断绝,夫妻二人也有权作为当事人和受害者参与进案件中。

(四)司法实践更趋灵活

明清时期判例非常复杂。在律典没有明文规定之时,官员在司法实践中往往根据以往类似判例,结合礼制观念审理相关案件,礼法冲突时则往往选择屈法伸情。此外在具体案件判决中,根据当事人身份不同也会做出不同判决。相较于唐宋时期司法官员严格按照律典判决、或依律典之精神与原则稍作扩大适用,明清官员则拥有更多自由裁量空间。实践中往往因当事人身份、审判地点审理人员差异而出现同案不同判结果。

以两案为例。在“逼妻卖奸殴妻致死(35)(清)祝庆祺等:《刑案汇览》,北京:北京古籍出版社2004年版,第1461页。“提督咨送:丁十听从陈王氏怂恿,屡次逼妻得氏欲令卖奸,夫妇之义已绝,复因得氏不从,殴打磨折以致因伤身死,将丁十照凡人斗杀律拟绞监候。陈王氏商同丁十劝令得氏卖奸,捏称得氏与胡二父子有奸,希图挟制,应照奸赃污人名节例拟军,实发驻防为奴,得氏年甫十七,逼勒卖奸不从,坚心守正,备遭毒殴致毙,贞节可嘉,付请旌表。嘉庆二十五年湖广司现审案”。”案中,司法官员认为逼妻卖奸已使夫妇义绝。既然婚姻关系在丈夫殴妻致死行为发生之前已经断绝,则自然需照平常人斗杀的规定将犯罪者处以绞监候。而案情相似的“谋勒伊妻伤而未死(36)(清)祝庆祺等:《刑案汇览》,北京:北京古籍出版社2004年版,第1464页。“直督咨:高洪良因与杨黄氏通奸,谋勒伊妻,伤而未死。查妻之与夫其名分与子孙之于祖父母父母并重,应比照尊长谋杀卑幼,以故杀法伤而未死减一等律,依夫殴妻至死故杀亦绞律上减一等满流。该犯恩义已断,且讯明伊妻情愿离异,应不准收赎。道光元年案”。”案中,官府认为夫妻之义在案发时并未被破坏,则既然是婚姻存续期间的杀妻行为,由于丈夫身份还在,则可以减轻处罚至适用流刑。通过比较,可以看出司法官员对相似案件可能会出现截然相反的判决。

(五)夫尊妻卑程度加剧

自唐代义绝入律始就已占据优势地位的丈夫权益,在明清得到了更深程度的重视,“夫尊妻卑”观念延续到此时被扩张到极致。

明清对丈夫权益愈加重视。唐代有关夫权益受损害的条款只有“妻欲害夫”一条,而明清时期的范围包括了“妻母改嫁其女”“重招新婿”等诸多情况。同时,只要丈夫殴打导致的受伤程度没有达到折伤以上,妻子都无权要求离婚;而若妻殴夫,则不论后果妻子都需坐罪,且“夫愿离者,听”。此外官府在司法实践中通常选择偏袒丈夫一方,找到理由以帮助其减轻处罚。

(六)刑事处罚一再减轻

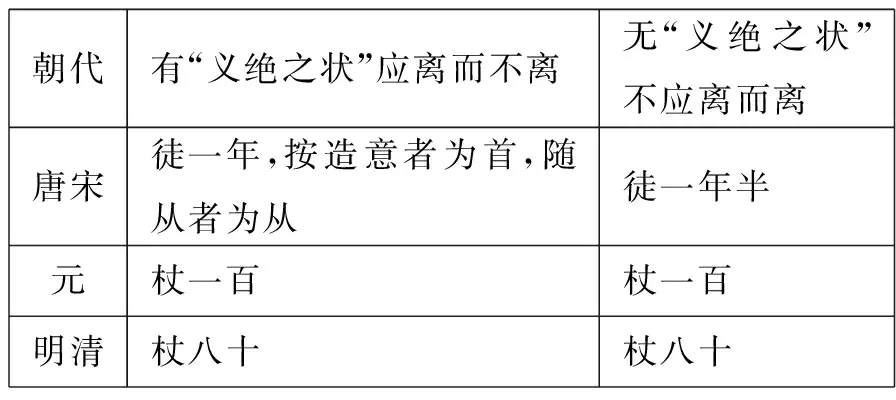

“应离而不离”或“不应离而离”者所受之刑罚随朝代更迭一再减轻。例如在明代,律法规定,已经官府判定犯义绝需要解除婚姻关系却不肯服从者,需“杖八十(37)《大明律·户婚》。”;而妻子未犯义绝之状,丈夫却假借义绝为由出妻者,同样需“杖八十(38)《大明律·户婚》。”。《大清律例》则沿袭前朝,对此两类行为同样处以杖刑。

表二 唐至清违反义绝所受刑罚比照表(39)本表所记系依据以下资料汇集而成:1.《唐律疏议》;2.《宋刑统》;3.《元典章》;4.《大明律》;5.《大清律例》。

(七)出现“可不离”情形

从唐代至元代,判定义绝都必然导致强制离婚。这一规则到明清时期却有所改变,这是因为统治者对夫妻婚姻干预有所降低。明清时期以法律效果的不同将义绝分为“可离可不离”和“不许不离”两类。前者包括“妻殴夫,及夫殴妻至折伤(40)《大清律例增修统纂集成》。”等;后者则包含“纵容抑勒与人通奸及典雇与人(41)《大清律例增修统纂集成》。”之类情形。明清司法实践规定,若行为有伤人伦风化,譬如将妻子典卖,则夫妻必须断离;但如果只涉及夫妻二人的人身伤害,则法律对其放松控制,将决定是否离婚权利交至夫或妻手上。

五、余论:从义绝制度探寻当代启示

义绝自唐始至清止,于中国历史长河中存续了千年之久。义绝强调的是夫妻及家族的义,目的在于维护两姓和谐、保障人伦风气,进而守护统治。虽然义绝制度设计存在许多不合理之处,但对一项制度的评判不应脱离其所处的特定时代背景。不可否认,义绝在中国古代社会中不仅发挥出国家法律的强制功能,而且对规范民众婚姻生活、维系家族社会稳定以及伦理道德发挥过重要作用。此外也不应忽视在漫长演变过程中该制度自身的不断扬弃发展,例如家族本位逐步让位于夫妻关系本身、国家对婚姻的干预越来越弱化、重视夫之权益时也兼顾女方利益等方面的历史进步。须摒弃传统刻板偏见,发现义绝制度之合理性和存在价值。

反观我国当下离婚制度,现行《婚姻法》对法定离婚情形的规定除“一方宣告失踪”外,主要为“夫妻感情破裂(42)《中华人民共和国婚姻法》第32条:“男女一方要求离婚的,可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如感情确已破裂,调解无效,应准予离婚。有下列情形之一,调解无效的,应准予离婚:(一)重婚或有配偶者与他人同居的;(二)实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;(四)因感情不和分居满二年的;(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。一方被宣告失踪,另一方提出离婚诉讼的,应准予离婚。””。而于2021年1月正式生效的《民法典》(43)《中华人民共和国民法典》第1079条:“夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:(一)重婚或者与他人同居;(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;(四)因感情不和分居满二年;(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。”第1079条未对其做太大改变。这种以夫妻间某种联系断裂为离婚必要条件的立法理念,古今是相通的。只是从前的联系是夫妻之“义”,如今考量的是双方感情。此外,现行法定离婚要件中部分内容与古代“义绝之状”存在一定契合。譬如,现行法中“实施家庭暴力”与义绝中“妻殴夫”或“夫殴妻至折伤以上”均会被认定为夫妻感情破裂而离婚。

但二者也存在许多不同之处。我国现行婚姻法中,感情破裂是法院判断是否离婚的最主要依据。夫妻双方对这种主观上的状态拥有充分自由选择权。但在某些情况下,只强调感情容易引发诸如家庭责任感削弱、离婚率上升等一系列社会问题。抛开为封建等级秩序服务的实质内涵,单从立法技术本身看,义绝离婚制度对我国现行婚姻法有许多值得借鉴、吸收或警示之处。

首先,通过否定古代义绝中糟粕部分,能够对当代处理婚姻法律问题起到重要警醒。譬如,在义绝中,国家强制力干预婚姻关系、官府作为是否断绝婚姻的判定者,背离了婚姻自由、私法自治的现代精神。法官应当坚持不告不理原则,将婚姻自主权归于夫妻双方手中。再比如曾经刑、民两种法律规范并存,背离了现代划分部门的法律框架设计。因此离婚案件中法官的权限只限缩于办理因离婚诉讼而导致的民事法律后果,而无权对未提请离婚诉讼的当事人主动审判,哪怕后者确实存在应当离婚情形。此外,夫妻责任不平等现象不仅在制度设计、并且在实践现实判决中都要坚决避免。

其次,在个体意识觉醒强化的今天,离婚制度强调男女双方意思自治、关注夫妻二人婚姻关系本身。但某种程度上也可能引发对家庭稳定的忽视和对伦理道德的淡漠。夫妻二人的感情不应当也不是婚姻的全部,离婚行为不仅牵涉到夫妻两人,也直接导致子女抚养、老人扶养义务等诸多法律与道德问题。因此在强调婚姻自由的同时,也应当继受义绝的立法理念中对维护家族和谐与社会秩序的积极态度,重视道德人伦,负担起对家庭和社会的责任。

此外,《民法典》与《婚姻法》对家庭暴力的主体认定均限于夫妻,而并不存在与近亲属产生暴力和犯罪情形导致婚姻关系解除的法律规制。事实上,义绝所基于的宗法秩序和伦理道德观念至今仍根深蒂固地影响着中国社会。即使在今天,当夫妻一方与另一方尊长发生杀伤、通奸等极端行径后,要让婚姻双方当事人对此熟视无睹,未免显得强人所难。事实上当代司法实践中也时常遇到此类极端案例。倘若双方都心灰意冷便能够顺利离婚,而如若一方想离但另一方执意不肯,则在实际审理过程中,由于法无类似义绝的规定,而判断感情破裂的证据证明力各异,法官常陷于两难境地难下判决。基于此,现行婚姻法不妨借鉴义绝,在夫妻一方与另一方一定范围内近亲属之间存在暴力或其他极端恶劣情形时,夫或妻均有权基于此情形提请离婚,且法院应予以支持。

而针对《民法典》新设立的“离婚冷静期(44)《中华人民共和国民法典》第1077条:“自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内,任何一方不愿意离婚的,可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。前款规定期限届满后三十日内,双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证;未申请的,视为撤回离婚登记申请。””,虽然立法出发点是为促使婚姻当事人慎重行使离婚权利,但暴露出社会婚姻现状与法律适用的现实困境。质疑者最担忧的是在冷静期期间弱势一方权利无法得到保障,譬如家暴受害方会再次受到暴力伤害,或是一方私自转移财产乃至恶意对外举债。这种担忧的深层次原因在于夫妻关系中处于弱势地位的一方本就在婚姻存续期间承受着痛苦,而冷静期恰恰有可能将这些家庭受害者推向更多潜在的伤害之渊。以至于仅在通过离婚冷静期的第5天便出现了妻子提交离婚诉讼被丈夫当街暴打的社会新闻。而义绝这一古代强制离婚制度不仅给我们以避免夫尊妻卑的警醒,也体现着对家暴等恶劣行为日益严苛的规制态度。这些都能够给我们以启示:法律必须重视保护婚姻中的妇女和弱势一方,确保夫妻双方主体地位在法律乃至生活中的实质平等。

法的发展必然是在不断扬弃过程中不断完善的。所谓先进并不专指新时代的产物,中国传统律法中也有可取之精华。法定离婚制度的目的,即救济当事人、维护家庭和社会和谐的追求自古至今是一致的。义绝虽自清末修律被废止后已不复存在,但制度背后的精神原则仍能给我们以经验和启迪。