浅析南北朝二郊迎神乐差异及其成因

2021-07-16刘飞

刘 飞

(安徽商贸职业技术学院 文化与法律学院,安徽 芜湖 241000)

祭祀天地神灵的二郊乐,成为南北朝时期皇家祭祀音乐的重要组成之一。它的重要性不言而喻,主要表现在祭祀天地的主导权,往往象征着皇权的合规合法。二郊乐是皇帝继承大宝之位的象征音乐。建设雅乐过程中,出于统治者的不同政治需要,二郊迎神乐在流传过程中表现略有不同。

一、二郊迎神乐称法不同

迎神乐是皇帝登坛祭天之前的重要环节。君权神授,自古皇帝治国理政的权力常赋能于天地,附会于礼制,二郊祭礼中的迎神环节即是一例。因此,南北朝各代二郊乐制都保留了迎神乐。虽然皆有承袭,但是南北朝历代对迎神乐的称法也不尽相同。

二郊迎神乐名为迎神,为南北朝大部分朝代所接受。不同的是,萧梁时期乐名却由迎神改为降神。梁武帝大力改革礼乐积弊,他曾就二郊迎神乐名的称法问题进行了讨论,认为“《周礼》云:‘若乐六变,天神皆降。’神居上玄,去还怳忽,降则自至,迎则无所。可改迎为降,而送依前式(1)魏征等:《隋书》,北京:中华书局1973年版,第290页。。”最终讨论结果就是确立用“降”神方式祭祀天神。

事实上,关于“迎神”的记载,《汉书·礼乐志》中早已有之,“大祝迎神于庙门,奏《嘉至》,犹古降神之乐(2)班固撰,颜师古注:《汉书·礼乐志》,北京:中华书局1962年版,第1043页。。”古代“降神”之乐,在《诗经·大雅》中有所记载,“崧高维岳,骏极于天。维岳降神,生甫及申(3)程俊英:《诗经译注》,上海:上海古籍出版社2004年版,第486页。”。由此可知,“迎神”乐和“降神”乐,它们两者间的不同较多体现在称法不一,在祭天功用上并无二致。不过,二郊迎神规制上乐名变动,反映二郊祭祀思想理念的细微转变,梁武帝提高了祭祀过程中的人事地位,希望以主动降神替代被动迎神,来凸显皇帝至高无上的权威。二郊迎神乐名称的改动,为后世继承和发展二郊乐提供一种新的参考样式。

二、二郊迎神乐曲辞不同

南北朝二郊迎神乐间的不同,不仅表现在迎神乐的称法,还体现于迎神的乐曲、乐辞。

(一)北魏迎神曲名不存,且风格尚未雅化

北魏时期“奏迎神曲,犹古降神之乐”。可见,北魏时期迎神乐曲与上古降神乐相类似,并且没有迎神曲名。

迎神曲在北魏至孝文帝时“制氏全出于胡人”,迎神乐的风格“犹带于边曲”,这也符合祖珽对二郊乐“杂以《簸逻回歌》(4)魏征:《隋书》,北京:中华书局1973年版,第313页。”风格的评价。这些都说明北魏迎神乐的发展,尚处在由胡化到雅化过渡期。

(二)南朝宋齐与北周、隋朝迎神曲辞略有创改

1.刘宋迎神乐用的是《肆夏》乐

南朝宋代在二郊迎神时奏的《肆夏》,在周代祭礼中主要是奏于“尸出入”这一程式。又因为“古以尸象神(5)沈约:《宋书》,北京:中华书局1974年版,第543页。,”所以宋二郊用《肆夏》乐迎神,也就可以理解了。至于《肆夏》乐辞,今已不复存在。但是,借助描写迎神祭祀场面的《天地郊迎送神歌》:“维圣飨帝,维孝飨亲。皇乎备矣,有事上春。礼行宗祀,敬达郊禋。金枝中树,广乐四陈。陟配在京,降德在民。奔精照夜,高燎炀晨。阴明浮烁,沈崇深沦。告成大报,受厘元神。月御按节,星驱扶轮。遥兴远驾,耀耀振振(6)沈约:《宋书》,北京:中华书局1974年版,第568页。。”可以推测在二郊迎神时,当朝皇帝所参与的祭祀仪式是如此庄严肃穆,音乐演奏气势也是如此盛大恢宏。

2.萧齐、宇文周则用《昭夏》乐

不同于宋二郊迎神乐《肆夏》,萧齐、宇文周二郊迎神用乐则改为《昭夏》。虽然迎神乐名不一样,但二郊迎神歌辞却有部分一致。比如南齐二郊迎神使用的《昭夏之乐》,乐辞分别包含南郊与北郊。

南郊乐辞:“惟圣飨帝,惟孝飨亲。(此下除二句)礼行宗祀,敬达郊禋。金枝中树,广乐四陈。(此下除八句)月御案节,星驱扶轮。遥兴远驾,曜曜振振。告成大报,受厘元神(7)萧子显:《南齐书》,北京:中华书局1974年版,第168页。。”

北郊乐辞:“诏礼崇营,敬飨玄畤。灵正丹帷,月肃紫墀。展荐登华,风县凝锵。神惟戾止,郁葆遥庄。昭望岁芬,环游辰太。穆哉尚礼,横光秉蔼(8)萧子显:《南齐书》,北京:中华书局1974年版,第171页。。”

上述《昭夏之乐》乐辞极力营造天神降临时腾云驾雾,遨游星辰的肃穆气氛,侧面反映出南齐皇帝对二郊迎神的用心,对神祇降临的重视。该乐辞共计12句,与刘宋的二郊迎神乐辞一致的却有10句之多。可知,南齐二郊迎神乐辞明显沿袭宋代乐制。由刘宋、萧齐二郊迎送神乐辞的承袭情况,可推测当时两朝迎送神乐的祭祀功能相同,但是祭祀功能上的一致并不代表二郊迎神乐乐曲之间完全相同,这点从北齐、北周二郊迎神用乐用《昭夏》而非《肆夏》可以见得。

(三)南朝梁陈与北齐迎神曲辞大有不同

1.萧梁时期迎神用《諴雅》乐

梁武帝在位期间,针对二郊礼仪配乐是否合乎礼仪问题,当时的北中郎司马何佟之,比照《周礼》,认为梁代“仍宋仪注,迎神奏《昭夏》,皇帝出入奏《永至》,牲出入更奏引牲之乐。其为舛谬,莫斯之甚(9)魏征:《隋书》,北京:中华书局1973年版,第289-290页。”。萧齐在迎神上改奏《昭夏》乐存在明显问题。同样,精通礼乐制度的周舍,也认为迎神时奏《昭夏》,即“以牲牢之乐,用接祖考之灵(10)魏征:《隋书》,北京:中华书局1973年版,第290页。”,在礼制上是有误的。

产生如此现象的原因,主要是南迁时“宋季失礼,顿亏旧则(11)魏征:《隋书》,北京:中华书局1973年版,第290页。”,南齐二郊又承袭前代旧乐,未加辨识,于是产生相关谬误。于是,梁武帝取“雅”之意,将迎神乐取名为《諴雅》。

虽然我们已经无法从已有史料中得知《諴雅》乐的旋律,但是依然可以通过其歌辞看出其与前代二郊迎神乐均不相同。

如《諴雅》南郊乐辞:“怀忽慌,瞻浩荡。尽诚洁,致虔想。出杳冥,降无象。皇情肃,具僚仰。人礼盛,神途敞。僾明灵,申敬飨。感苍极,洞玄壤(12)魏征:《隋书》,北京:中华书局1973年版,第296页。。”《諴雅》北郊乐辞:“地德溥,崐丘峻。扬羽翟,鼓应朄。出尊祗,展诚信。招海渎,罗岳镇。惟福祉,咸昭晋(13)魏征:《隋书》,北京:中华书局1973年版,第296页。。”

梁武帝改革之后的二郊迎神乐辞都是三言句式,并非整饬有礼的四言句式。此外,乐辞的长短亦与前朝迥异。音乐的曲辞形式与长短的改变,在一定程度上也会带来其二郊迎神配乐的变化,故推测萧梁时期的二郊迎神乐与前代略有差别。

2.陈朝时迎神用《通韶》乐

陈朝继续推进二郊祭乐的发展和雅化,它将二郊迎神乐以“韶”之意,进行乐名创改,把《昭夏》改为《通韶》。与梁代同,由于史料阙如,具体乐辞难以考证详见。

总之,梁陈两代的二郊迎神乐与南宋相比,最大变化就是推进二郊迎神乐名改动,推动二郊祭祀音乐乐辞、节奏甚至乐调的变化发展,极大彰显了本朝制礼作乐,恢复与创建雅乐正音的理念。

3.北齐时迎神用《高明》乐

据《隋书·音乐志》记载可知,北齐二郊迎神用乐与同时期别国不同,是奏《高明乐》:“惟神监矣,皇灵肃止。圆璧展事,成文即始。士备八能,乐合六变。风凑伊雅,光华袭荐。宸卫腾景,灵驾霏烟。严坛生白,绮席凝玄(14)魏征:《隋书》,北京:中华书局1973年版,第315页。。”

“高明”取自“高明谓天,言天为刚德(15)孔安国传,孔颖达疏,李学勤编:《尚书正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第312页。”之意。它不仅被用来指称受命于天的意义,又有被用来指代君臣关系的良性互动。这在《史记·秦始皇本纪》中有所记载,“群臣诵功,本原事迹,追首高明(16)司马迁:《史记》,北京:中华书局1963年版,第261页。,”皇帝建立旷日伟业,为群臣歌颂,良好的君臣互动事迹,以此为刻石内容,表露其受命于天的合理性。

综上,恢复或创建包括二郊迎神乐在内的郊庙祭祀乐制,实质上是满足统治者稳固江山的共同初心。然而,政治初心的相同,并不意味着南北朝历代的二郊迎神乐呈现出一致风貌。相反,二郊迎神乐的乐名、曲辞在不同朝代各有差异。这种差异形成原因主要集中在不同推进力度与不同文化积淀两方面,由此,南北朝二郊迎神乐也呈现出承袭与创改的独特风貌。

三、二郊迎神乐差异原因

南北朝时期,皇帝重视经营象征皇权正统的郊庙祭祀礼乐。经过他们的励精图治,南北朝二郊祭乐逐渐定型。南北朝各个朝代不同的推进力度、不同的文化土壤,让二郊乐形成定制外,也相反促成南北朝二郊乐呈现出或承袭或创改的不同风貌。

一是二郊迎神乐称法的创改。梁武帝制礼作乐,确立用“降”神方式来祭祀天神。周隋依梁陈旧制,将 “迎神”乐改为“降神”乐。二郊迎神乐在“迎”“降”上的称法改变,更加突出南北朝重视人事的高度。

二是二郊迎神乐曲、乐辞的创变。

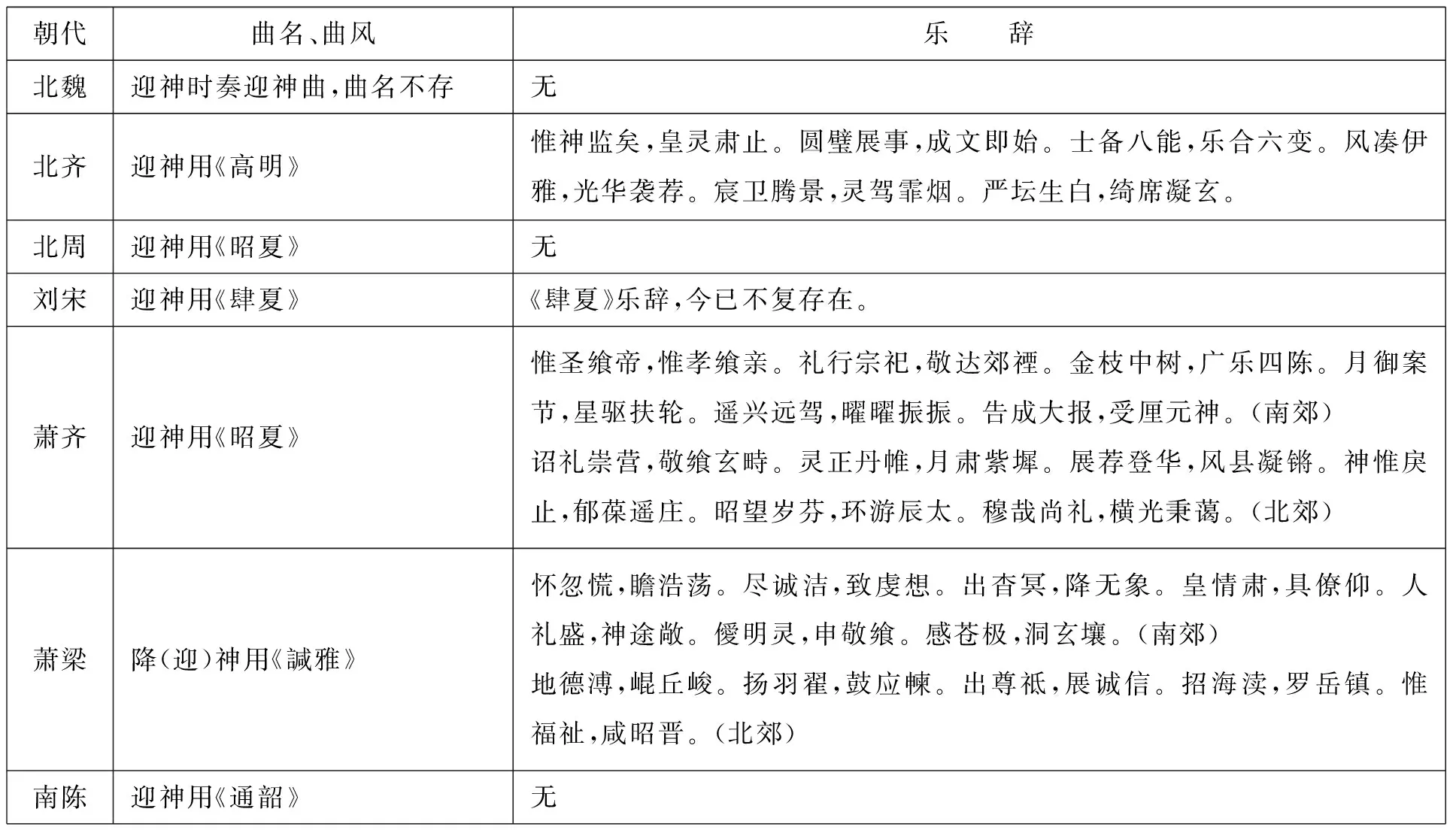

南北朝历代二郊迎神乐的曲、辞

导致这种差异原因如下:一是不同的推进力度。不同力度治下,二郊迎神祭祀音乐呈现出不同发展阶段。南北朝二郊迎神乐的初始阶段主要发生在北魏。包括迎神乐在内的祭祀音乐,整体上体现出胡汉杂糅特征,只在乐辞上仿用汉辞。这与北朝初期统治者入主中原,实施汉化政策密不可分。由此,北魏对二郊迎神乐的推进,体现在二郊迎神乐由胡化向雅化的转型。

二郊迎神乐沿袭情况主要发生在南朝刘宋、萧齐与北周。这一历史时期音乐特征体现为宋、齐依雅乐旧制,而北周也杂糅了胡戎之音,但是它们的迎神乐名也都以“夏”为蓝本,一定程度上沿袭了汉魏时期二郊乐传统。

二郊迎神乐的改制则主要发生在萧梁、南陈与北齐。这一时期的特征表现为乐曲乐辞较多创改。其中,在南北朝历代中,梁武帝对二郊迎神乐的改革,具有划时代的推进意义。“意先风雅”“思弘古乐”(17)魏征:《隋书》,北京:中华书局1973年版,第287页。理念一直贯穿在梁武帝制礼作乐过程中。梁代以“降神”来祭天,这是对刘宋、萧齐及北魏时期迎降神,都用“迎神”称法的一种改变,完全符合梁武帝“纠擿前违,裁成一代(18)魏征:《隋书》,北京:中华书局1973年版,第287页。”雅乐的创改初心,这对二郊乐制的定型具有极大推动作用。这也深刻影响北周对梁代降、迎制度的选择。

二是不同的文化发展背景。文化土壤的不同,实质上是由南北朝南北对峙,汉族与少数民族政权政治着力点不同造成的。

北魏是游牧民族建立的政权。它在入主中原后,所建立起的国家礼乐制度,势必受到汉化政策的影响,但其中仍然难免带有鲜卑少数民族特性。文化土壤决定文化基因,这就导致北魏至孝文帝时期祭祀音乐仍然保持“边曲”的民族风格。边塞曲辞、音乐风格中的豪放、劲健,保留了本民族文化的传统因子,它与汉魏国家祭祀音乐典重肃穆的风格,却有不同。不过,在汉化政策利好影响下,北魏二郊礼乐的雅化程度得到进一步提升。

推进二郊礼乐雅化的进程,也为北齐、北周所延续。虽然北齐高欢制礼作乐“咸遵魏典”,高洋也积极建设二郊等雅乐正声,但是他们所造之乐仍然杂糅了西凉胡乐的质性。及至周隋,北朝一脉的二郊乐还处胡化向雅化推进融合过程,这也是少数民族与汉族的文化融合过程。

与之不同,南朝是南迁汉人建立政权。离不开汉族文化土壤的滋养,在汉魏旧制基础上,南朝历代的二郊礼乐或承袭或创改。

因循晋代旧制,恢复二郊祭乐。这与皇权正统的合理延续颇为暗合。宋武帝在正月设乐,实际上是“仍晋旧”制,恢复二郊乐。后萧齐二郊迎神乐辞较多直接引用宋代二郊乐辞。可知,南朝宋齐二郊迎神乐辞,以继承为主要形成方式。

改革宋齐乐制,完善二郊乐。这与“意先风雅”的制礼作乐理念,更改“舛谬”“失礼”,还原汉魏雅乐的作乐初心息息相关。二郊礼乐的创改,本质目的还是还原汉魏旧制。之所以梁武帝能够顺利推进二郊乐逐渐雅化,是因为汉族文化土壤让其有“思弘古乐”的可能。

综上所述,二郊迎神乐是皇帝祭祀天神时的重要音乐。它的准确、合理与否,直接与其皇权是否合法息息相关。南北朝历代统治者都比较重视二郊礼乐的恢复与建设工作,这也导致历代二郊迎神乐在称法、乐名、乐曲、乐辞上的差异。究其成因,主要是历代统治者不同推进力度以及所处的文化土壤不同。以原创、因循、改制不同程度建设二郊迎神乐;以融合、继承不同文化背景建设二郊迎神乐,才会促成南北朝二郊迎神乐形成独特风貌。同时,这也对隋唐时期二郊乐制的进一步雅化产生深远影响。