高温闷棚技术防治茄子黄萎病研究

2021-07-16霍云龙李艳军宫国辉

霍云龙,王 飞,李艳军,王 娜,于 娅,宫国辉

(吉林省农业科学院经济植物研究所,吉林 长春 130033)

0 引言

【研究意义】茄子黄萎病(Verticillium Wilt)又称半边疯、黑心病、凋萎病,是一种由大丽轮枝孢(Verticillium dahliaeKleb)引起的土传维管束病害,世界各地均有发生,是设施茄子生产的主要病害之一,一般发病后产量损失为30%~40%,严重时损失可达70%以上,甚至于绝收[1−2]。该病原菌以菌丝、厚垣孢子和微菌核随病残体在土壤中越冬,一般可存活6~8 a,微菌核可存活14 a,难以防治[3−4]。【前人研究进展】目前,化学药剂防治方面,周宝利等提出施用Ca(NO3)2(棉隆)可降低茄子黄萎病发病率和病情指数[5],但仅在酸性土壤中效果显著,而棉隆等化学药剂施用易在土壤中残留,污染环境。也有采用嫁接及高温闷棚土壤消毒技术措施防治茄子黄萎病,但是效果不甚理想,且成本较高。冯东昕等[6]以5种野生茄品种为嫁接砧木,以栽培种七叶茄为接穗,研究了嫁接对茄子黄萎病抗性及农艺性状的影响,结果表明:嫁接苗的农艺性状均优于自根苗,但抗病性存在差异。王振跃等[7]研究表明番茄类砧木抗病性强,增产效果好,但亲和性较差,托鲁巴姆的抗病性及亲和性均较好,但砧木苗期生长缓慢,赤茄的生长势及亲和力均较好,但抗病性稍差。高温闷棚土壤消毒技术防治黄萎病的效果较好,石琳琪等利用高温闷棚技术防治茄子黄萎病达到较好的防效[8]。【本研究切入点】本研究引入建筑材料学中“导热系数”概念,研究不同土壤含水率条件下土壤导热系数变化规律。【拟解决的关键问题】适当提高含水率及采取有效积累日光能的措施是决定高温闷棚土壤消毒效果的关键。通过地表覆膜及适当提高含水率的高温闷棚处理,探讨对各耕层温度变化及对茄子黄萎病防治效果的影响,以阐明高温闷棚土壤热量传导及增温机理,旨在将太阳能产生的热量更加有效地传导到土壤耕层,使一定土壤耕层温度有效积累达到灭杀或抑制土壤耕层内黄萎病病原菌的所需温度,以期解决温室大棚茄子生产中的土传病害、嫁接的高成本等问题。

1 材料与方法

1.1 试验材料及仪器

茄子品种为安娜(荷兰瑞克斯旺种苗集团公司),高温闷棚所需材料和仪器:塑料棚膜、光照培养箱、有机农家肥、玉米秸秆、小型旋耕机、DRE -Ⅲ多功能快速导热系数测试仪(瞬态平面热源法)、土壤温度记录仪HZ-TJ1。

1.2 试验方法

1.2.1 试验地概况及试验处理 本试验于2018年在吉林省农业科学院经济植物研究所试验地进行,耕层为黑钙粘壤土,容重1.24 g·cm−3。试验在3栋相邻日光温室内进行试验,温室建成于2016年,前茬为茄子与其他蔬菜之间轮作,在本试验开展前该试验地未进行过土壤消毒,每栋温室面积约500 m2。设6个处理,处理间设1 m的保护行,高温闷棚处理在2栋温室中进行,设地表覆膜(A)和地表不覆膜(B)2个处理,以不闷棚(CK)的第3个温室为对照,分别设含水量5.06%和23.48%(以20 cm土壤深处含水量监测值连续3 d稳定为基准)2个水平,3次重复,每个重复的面积均为66.7 m2。6个处理分别为:A1(含水量5.06%+覆膜+闷棚);B1(含水量5.06%+未覆膜+闷棚);A2(含水量23.48%+覆膜+闷棚);B2(含水量23.48%+未覆膜+闷棚);CK1(含水 量5.06%+未闷棚);CK2(含水量23.48%+未闷棚)。

1.2.2 不同含水量土壤导热系数的测定 采用瞬态平面热源法(TPS),在室内进行不同含水量土壤导热系数的测定。分别从3栋日光温室内随机取土,制备含水量0%、5%、10%、15%、20%、25%和30%的土样,室内测试不同土壤含水量的导热系数,待土样 恢复至室温,重复3次,取测试结果的平均值。

1.2.3 不同处理各耕层温度的测定 高温闷棚技术参考河北高温闷棚地方标准DB13T 1418-2011,使用北京农业智能装备技术研究中心温室娃娃管理平台进行土壤湿度监测(20 cm土层),采用土壤温度记录仪 HZ-TJ1,每隔0.5 h自动记录5、10、15、20、25、30 cm耕层的温度,连续记录20 d,根据7 d之后记录结果中任意3 d晴热天气(第8、13、18 d)的 分时记录平均值做标准曲线。

1.2.4 不同处理各耕层热能积累情况比较 根据6个处理的20 d各层土壤日平均温度的记录,统计各层40、37、34、31 ℃以上日平均温度持续的天数,并统 计其占整个高温闷棚时间的百分比。

1.2.5 不同土壤含水量高温闷棚防治茄子黄萎病的效果 每个处理均选用茄子品种安娜进行育苗,种子消毒采用温汤浸种的方法,然后置于28 ℃光照培养箱中催芽,育苗基质为无菌全价育苗基质,育苗方法为:在平整的地面用地膜做可蓄水的平畦(深度为8~10 cm),育苗盘置于其内育苗,每次浇水采用膜上、育苗盘下给水的虹吸式吸水方式,至幼苗4~5片真叶时移栽于6个处理中,幼苗选长势基本一致的健株,株行距50 cm×120 cm,“双干整枝”管理,肥水等田间管理措施一致,并在茄子盛果期调查茄子黄萎病的发病率并计算防效。

发病率/%=(发病株数/调查总株数)×100%

防效/%=[(对照发病率−处理发病率)/对照发病率]×100%

1.3 数据分析

采用Excel 2003软件进行数据处理,方差分析使用SPSS statics 17.0(Version 17.0, SPSS, Chicago IL,USA)统计分析软件完成,统计分析中显著性检验均采用LSD检验,显著水平P=0.05,使用SigmaPlot12.5作图软件绘图。

2 结果与分析

2.1 含水量对土壤导热系数的影响

不同含水量黑钙黏壤土的导热系数变化曲线如图1所示,含水量在0~5%的土壤导热系数增长不显著(P>0.05);含水量在5%~25%的土壤导热系数随含水量升高而显著上升(P<0.05),近于线性增长;含水量在25%~30%的土壤导热系数下降趋势不显著(P>0.05)。原因是:土壤是由土壤矿物质固体颗粒、土壤溶液和土壤气体组成的复合体,在容重相同的土壤中,固、液、气三相是一个复杂的动态组合。土壤、水和空气的导热系数分别为2.930、0.594、0.026 W·(m·K)−1[9],液、气二相随土壤湿度的变化此消彼长,因此,在含水量不断升高,水填充土壤孔隙取代空气的过程中,水与空气的含量不断变化,这将对土样整体导热系数产生显著影响。当含水量小于5%时,土样呈松散状态,导热主要以固、气二相参与,矿物质颗粒间的热传导以土粒、空气为主,因此该阶段土样导热系数小,热传导能力较低,导热系数随水含量的增高呈缓慢上升趋势;当含水量在5%~25%时,固、水、气三相均参与导热,水逐渐充填矿物质颗粒间的孔隙,液、气相互转换,随着孔隙中水的比例不断增大,矿物质颗粒间液桥不断增多,因此导热系数随含水量的提高而近于线性增长;当含水量超过25%以后,固、水二相参与导热,随着含水量提高,土壤水分趋向饱和,水充满矿物质间隙,导热以水为主导,因此导热系数呈下降趋势[10]。

图1 不同土壤含水量与导热系数的关系Fig. 1 Correlation between moisture content and thermal conductivity of chamber soil

2.2 不同处理土壤耕层温度变化的比较

对照CK1和CK2处理各耕层温度变化曲线如图2-A、B所示,CK1处理的5 cm耕层温度随外界气温变化而变化,昼夜间温度波动幅度均较大,而10 cm以下耕层温度相对平稳,CK2处理的5 cm和10 cm耕层土壤温度接近并随气温变化而波动,昼夜间温度波动幅度均较大,15 cm以下耕层温度相对平稳,CK1和CK2处理20cm以下相同耕层温度几乎无差异。CK1处理的5、10、15 cm耕层平均温度为30.45 ℃、29.93 ℃、28.90 ℃,CK2处理的5、10、15 cm耕层平 均 温 度 为30.38 ℃、30.36 ℃、28.98 ℃,CK1和CK2在20 cm以下相同耕层温度几乎无差异,说明提高土壤含水量有利于提高较深耕层(10-15 cm)温度。A1和A2处理各耕层相同分时点的温度A2高于A1,相同耕层平均温度也为A2高于A1,B1和B2处理各耕层的平均温度,除了5 cm的平均温度略有差异外,各耕层温度为B2>B1,同样说明了提高土壤含水量有利于提高较深耕层温度的作用。

A1和B1处理各耕层不同分时点的温度日变化曲线如图2-C、D所示,每个分时点A1处理均比B1处理温度高,A1处理各耕层平均温度分别达39.97 ℃、38.22 ℃、36.08 ℃、34.33 ℃、32.76 ℃和31.27 ℃;B1处理各耕层平均温度分别为37.57 ℃、35.57 ℃、32.08 ℃、30.54 ℃、29.55 ℃和28.62 ℃。温度变化主要集中在10 cm以内的浅表层土壤,5 cm耕层温度日变化波动较大,说明覆膜能提高各耕层土壤温度。同样,A2和B2处理各耕层不同分时点的温度日变化曲线如图2-E、F所示,每个分时点A2处理每个耕层的温度皆高于B2处理,A2处理各土壤耕层 平 均 温 度 为44.03 ℃、42.79 ℃、39.99 ℃、38.17 ℃、37.07 ℃,B2处理各土壤耕层平均温度为37.05 ℃、36.98 ℃、36.88 ℃、34.63 ℃、34.66 ℃、33.37 ℃,A2处理各耕层平均温度高于B2处理,也说明覆膜条件下能使5~10 cm表层土壤白天温度大幅升高,不易散失,夜间能持续向下传导,又由于土壤含水量高,导热系数大,所以表层热量容易向下传导,使更深层土壤温度大幅提升。

A1和B2处理各耕层不同分时点的温度日变化曲线如图2-C、F所示,A1处理各耕层平均温度分别为39.97 ℃、38.22 ℃、36.08 ℃、34.33 ℃、32.76 ℃和31.27 ℃,B2处理的各土壤耕层平均温度为37.05 ℃,36.98 ℃,36.88 ℃,34.63 ℃,34.66 ℃,33.37 ℃,结果表明:5~10 cm同耕层温度B2处理低于A1处理,而15~30 cm同耕层温度B2处理高于A1处理。说明高温闷棚时适当提高土壤含水量但未覆膜处理比低含水量覆膜处理更能提高较深耕层土 壤温度。

图2 不同处理土壤各耕层温度变化Fig. 2 Temperature changes at soil layers under treatments

2.3 不同处理的各耕层热能积累结果比较

经过20 d的热能积累,每个处理一定土壤深度达到特定温度的有效天数统计结果(表1)表明,10、15、20 cm达到40 ℃以上天数为A2(15 d, 11 d,7 d)、B2(10 d, 9 d, 2 d)、A1(8 d, 2 d, 0 d),达到37 ℃以上的天数为A2(16 d, 15 d, 14 d)、B2(13 d,10 d, 6 d)、A(15 d, 9 d, 1 d)、B(10 d, 2 d, 0 d),达到34 ℃以上天数为A2(19 d, 19 d, 18 d)、B2(17 d,17 d, 12 d)、A1(16 d, 12 d, 9 d)、B1(10 d, 7 d, 1 d),达到31 ℃以上天数为A2(20 d, 20 d, 20 d)、B2(20 d,19 d, 17 d)、A1(20 d, 20 d, 18 d)、B1(19 d, 17 d,15 d)、CK2(15 d, 8 d, 0 d)、CK1(14 d, 12 d,3 d)。所以能达到的温度最高且持续时间最长的为A2处理,其次为B2和A1处理,然后是B1处理,温度最低且持续时间最短的处理为CK2和CK1。说明适当提高含水量或地表覆膜的处理均能促进高温闷棚 耕层热能的积累及延长耕层达到一定高温的时间。

表1 不同处理高温闷棚各土层达到特定温度的天数Table 1 Days for individual soil layer to reach a specific temperature in high-temperature stuffy chamber under varied treatments

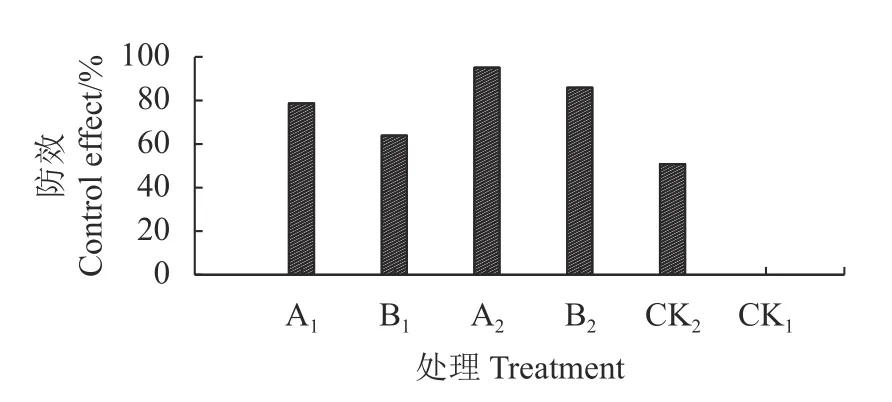

2.4 不同处理对茄子黄萎病的防治效果比较

6个处理对茄子黄萎病防治效果中,各处理发病率由高到低的顺序为CK1>CK2>B1>A1>B2>A2(图3),各个处理间差异显著(P<0.05);说明所有高温闷棚处理比未闷棚处理发病率低,相同条件下在一定范围内(5%~25%)适当增加土壤含水量,则发病率随之降低,相同条件下覆膜比未覆膜发病率低,而且高温闷棚时低含水量覆膜处理的茄子黄萎病发病率反而比高含水量未覆膜处理的高(A1>B2)。各处理防效由高到低的顺序A2>B2>A1>B1>CK2>CK1(图4),说明在一定范围内(5%~25%)适当增加土壤含水量,高温闷棚防治茄子黄萎病效果随之提高,相同条件下覆膜有利于提高耕层温度,能提高防治茄子黄萎病效果,而且适当增加含水量同时地表覆膜的高温闷棚防治茄子黄萎病效果更好。

图3 不同处理茄子黄萎病的发病率Fig. 3 Incidence rate of verticillium wilt on eggplants grown on chamber soils under treatments

图4 不同处理对茄子黄萎病的防治效果Fig. 4 Control effect of treatments on eggplant verticillium wilt

3 讨论与结论

茄子黄萎病病原菌主要集中于20 cm深度以内土壤,在大于20 cm深度中生存数量较少[11],国外报道有关的菌种在温度达到37 ℃时的LD90为25 d或28 d[4],而且土壤20 cm以内温度越高,越容易杀死黄萎病病原菌,而国内报道相关黄萎病菌种在30 ℃能存活21 d,40 ℃能存活7 d[12]。本研究中的黄萎病病原菌在一定温度下的存活天数与国内外所报道的均存在一定差异,其原因可能与病原菌生理小种分化有关,具体还需进一步研究证明。

本研究表明影响高温闷棚效果的关键因素为土壤含水量和日光能的有效储存,适当提高含水量能显著提高土壤导热系数,使日光能更有效传导至深层土壤,积累到一定的温度并持续足够的时间,灭杀或抑制茄子黄萎病病原菌萌发;而且提高土壤含水量还能抑制茄子黄萎病病原菌萌发,因为相同条件下,当含水量适当增加时,发病率则相应地降低,说明含水量适当增加,黄萎病病原菌微菌核萌发率呈下降趋势,与杨家荣等研究结果基本一致[12],同时也说明了为什么有的耕层温度或持续天数A1>B2,防效却是B2>A1的原因。日光能的有效储存途径主要通过地表覆膜,使储存的热能不易散失,持续不断传导至较深耕层,因此,相同条件下覆膜高温闷棚,防治土传病害茄子黄萎病效果更好。

高温闷棚土壤消毒技术是控制设施农业病虫害的最广泛、有效的方法之一,尤其对于顽固的土传病害、线虫、粉虱等病虫害均具有良好灭杀效果,且无公害,无残留[13−15];而且其对于克服土壤连作障碍作用明显[16−17],能有效改善土壤结构,提高有机肥利用率,提高作物产量,提升品质,是设施农业蔬果生产中提质增效、绿色优质的有效途径之一,在减轻设施农业病害虫危害和促进设施农业健康可持续发展中起着不可替代的作用。