《真实名经》汉、夏译本考略

2021-07-16张永富

张永富

一、汉文本存世情况

汉文《大藏经》中共收录《真实名经》的四种汉译本,分别是:

编号1187《佛说最胜妙吉祥根本智最上秘密一切名义三摩地分》二卷,西天译经三藏朝奉大夫试鸿胪卿传法大师臣施护奉诏译;

编号1188《文殊所说最胜名义经》二卷,宋西天三藏明因妙善普济法师金总持等奉诏译;

编号1189《佛说文殊菩萨最胜真实名义经》一卷,光禄大夫大司徒三藏法师沙啰巴诏译;

编号1190《圣妙吉祥真实名经》一卷,元讲经律论习蜜教土番译主聂崖沙门释智译。

一般认为,施护本和金总持本译自梵文,沙啰巴本和释智本译自藏文,且与藏传佛教在西夏和蒙元的传播有关。《真实名经》的主体经文为偈颂体,共170颂,包括:祈祷16颂、回答6颂、观察六种姓2 颂、幻网现证菩提次第3 颂、金刚界大中围14 颂、清净法界智25 颂、不动中围10颂、妙观察智42 颂、平等性智24 颂、成所作智15 颂、赞如来智5 颂、结尾8 颂,还包括散文体的五轮功德。这四种《真实名经》在形式上最主要的区别是前三个译本的偈颂皆为五字一句,只有释智译本为七字一句。

除了汉文大藏经中收录的四个译本之外,在西夏故地亦出土了三个残本:一为科兹洛夫发掘于黑水城遗址;二为1991 年出土于贺兰山深处的拜寺沟西夏方塔;三为2005 年同样出土于贺兰山腹地的山嘴沟石窟。现简要介绍如下:

黑水城出土的残本,现藏于俄罗斯圣彼得堡东方文献所,编号为ТK184,孟列夫《黑城出土汉文遗书叙录》对其版本形式介绍如下:木刻本,蝴蝶装,页面22 厘米×16.5 厘米,栏面19 厘米×13.5 厘米,单栏,页码在白口上,页码上方有经名简称:《真实名》,面7 行,行13—14 字,或两句七言诗,纸色白,柔软,厚0.08—0.10 毫米,每厘米7 道帘纹,字小,没有粗笔,印刷不清晰,无书题,元刊本(14 世纪上半期),经文同《大日本校订大藏经》第27 秩,第13 册第53页下栏至58 页上栏中所载相同①[俄]孟列夫著,王克孝译:《黑城出土汉文遗书叙录》,宁夏人民出版社,1994 年。。影印刊布于《俄藏黑水城文献》第4 册第155—161 页,经文内容自第1 页的“具足有大慈悲者,汝为利益有情故,具足智身妙吉祥,诵真实名是大益(第20颂)……”开始,直至第14 页的“……不令忘失一切智智性大菩提心,决定不入声闻罗汉缘觉乘中。持金刚金刚手,如是具足(“第五轮功德”的末尾和“总结五轮功德”的开头),中间多有残缺。经过录文比对,可以确定ТK184 与释智汉译本基本一致,唯有几处有少许文字出入,如:

拜寺沟方塔出土的《真实名经》,共有残片36 纸,刻本经折装,每折宽9 厘米,高19 厘米,上下单栏,栏距14.6 厘米,每折6 行,每行15 字,宁夏文物考古研究所编《拜寺沟西夏方塔》之时①宁夏文物考古研究所编著:《拜寺沟西夏方塔》,文物出版社,2005 年,第180—193 页。,未认出是《真实名经》,而是根据其中一片残页中“此下初轮功德十二偈”的字样,暂将该经命名为《初轮功德十二偈》,后收录于《中国藏西夏文献》第15 册时,方更名为《真实名经》②宁夏大学西夏学研究中心、国家图书馆、甘肃省古籍文献整理编译中心编:《中国藏西夏文献》第15 册,甘肃人民出版社、敦煌文艺出版社,2005 年,第192—200 页。,2007年,《山嘴沟西夏石窟》出版之际,始对这一刻本作了简要勘注③宁夏文物考古研究所编著:《山嘴沟西夏石窟》(上),文物出版社,2007 年,第299—311 页。。方塔本与释智本亦有微小出入,见下表:

首先来看释智本和方塔本的关系:除了F036-10 的“于”与“是”、F036-20 的“众”与“聚”、F036-18 的“脱”与“说”这些细微差别之外,二者最大的差别其实在于释智本“五轮功德”一气呵成,没有注记,而方塔本F036-1 中则有“此下初轮功德十二偈”的注记④方塔本的注记“此下初轮功德十二偈”与其他文本的注记位置不同(如沙啰巴本作“已上初轮功德计一十二颂句”),此亦可作为考察诸文本传译过程的一个窗口。;再看方塔本和黑水城本的关系:根据“此下初轮功德十二偈”的注记,我们基本可以推测方塔本残缺的下文中必定还有“此下第二轮功德五十二偈”“此下第三轮功德五十二偈”“此下第四轮功德十九偈”“此下第五轮功德五十二偈”“此下总结五轮功德”之类的注记,但黑水城本第14 页的“不令忘失一切智智性大菩提心,决定不入声闻罗汉缘觉乘中。持金刚金刚手,如是具足(“第五轮功德”的末尾和“总结五轮功德”的开头)”中间未见注记,可见方塔本和黑水城本之间亦存在版本上的较大差别。综上,释智本、黑水城本和方塔本虽然在内容上差别甚微,但无疑是三个不同的版本,据此可以推测目前《大藏经》中所收释智译本所呈现的面貌应该也是经过多次校勘、厘定之后的结果。

山嘴沟石窟出土的《真实名经》亦为经折装,栏距9 厘米,仅存2 折,每折残存3 行,每行14 字,为五轮功德之后的内容,与释智本完全一致,录文如下⑤宁夏文物考古研究所编著:《山嘴沟西夏石窟》(下),文物出版社,2007 年,图版二八六。:

……

我等真实救度者 作护菩提大利益

宣说幻化微妙理 此是清净微妙道

亦是甚深极广大 大义有情作利益

……

三世诸佛真实说 诸祕密中真实王

此妙吉祥真实名 真实无私而翻译

为护真实善根故 一切有情皆真实

二、西夏文本存世情况

《真实名经》的西夏译本众多,但均非足本,主体偈文部分皆为七字一句,主要有四处收藏地,分别是:俄罗斯圣彼得堡东方文献研究所、大英博物馆、日本天理大学图书馆和台湾中研院历史语言研究所傅斯年图书馆,现分述如下:

俄藏本共有10 个编号,分别是:Таng63 的Инв.№0728、7578、0695、0707 和Таng91 的Инв.№2828、4086、5466、5814、6469、7090,现重点介绍其中两个较完整的文本:Инв.№0728 和Инв.№7578。

Инв.№0728,共计40 页,79 面,刻本,蝴蝶装,上下单界栏,左右双界栏,每面7 行,每行14—15 字,版心上书一西夏字“(名)”,下书西夏字和汉字相间的页码,该刻本部分页面刻写粗糙,笔画讹误较多,如第18 页左面第二行,共计12 个小字,一多半的字都有笔画讹误,参见图1:

图一

Инв.№7578,共78 页,草书写本,蝴蝶装,没有界栏,每面6—7 行,字体潦草较难辨认,从第5 页开始为《真实名经》的正文部分,其他内容笔者尚未仔细识读,但推测或为《真实名经》的释论部分。在内容上,写本Инв.№7578 与刻本Инв.№0728 几乎每一偈颂都存在或多或少的差别,据笔者初步判断,二者当译自不同的底本,而并非同一译本因校勘而产生的差异。

英藏本原有3 个编号,分别是Or12380 的Νо.3165、Νо.3465 和Νо.0862①分别收录于《英藏黑水城文献》第4 册的第26 页、第299—300 页和第一册的第294 页。,林英津已做过考证②林英津:《西夏语译〈真实名经〉释文研究》,“中央研究院”语言学研究所,2006 年,第12—13 页。,李晓明在此基础上,又指出英藏的另外3 个编号亦为《真实名经》的内容,分别是:Or12380-3723/3723V、Or12380-3752/3752V 和Or12380-3893/3893V①李晓明:《英藏若干西夏文〈真实名经〉残页考释》,《西夏研究》2017 年第1 期。。

日藏本《真实名经》均收藏于天理大学图书馆,共有4 个编号,分别是天图(183 イ279)39-04b、39-04с、39-05а、39-25,刊布于《日本藏西夏文文献》②武宇林、荒川慎太郎主编:《日本藏西夏文献(下册)》,中华书局,2010 年,第252—255 页、第297 页。。

台湾史语所藏本为1931 年西北考古所获,仅有临时编号,据林英津介绍,共有81 个图版,经折装几乎没有一折是完整的③林英津:《西夏语译〈真实名经〉释文研究》,“中央研究院”语言学研究所,2006 年,第13—14 页。详见林英津:《史语所藏西夏文佛经残本初探》,《古今论衡》2001 年第6 期。。

三、其他汉、夏文本对《真实名经》的引用情况

上文已及,《真实名经》是密宗诸经之首,在藏传佛教中地位甚高,因此在一些藏传密教文本中多有引用《真实名经》的内容,近年来,学界对传为元朝帝师八思巴(1235—1280)编辑的《大乘要道密集》进行了深入的研究,并同定出了部分文本的藏文原本④参见沈卫荣:《藏传佛教于西域和中原的传播——〈大乘要道密集〉研究初编》,北京师范大学出版社,2017 年。。目前所知,《大乘要道密集》中共有《解释道果逐难记》《新译大手印不共义配教要门》《大手印引定要门》《依吉祥上乐轮方便智慧双运道玄义卷》4 篇文本引用了《真实名经》,现分列如下:

《解释道果逐难记》引《真实名经》云:“过去正觉等已说”。

《新译大手印不共义配教要门》引《真实名经》云:“决定出于三乘者,住在于彼一乘果”,又引“准《真实名》云:‘了解见宗无迷惑,一切错谬皆舍弃。’”

《大手印引定要门》亦引“《文殊真实名》云:‘即以刹那大胜慧,觉了任持一切法,现前了解一切法,牟尼实际最上意,不动极善净自体。’又云:‘若能了解内心体性,一念得证究竟明满。’”

《依吉祥上乐轮方便智慧双运道玄义卷》引《真实名经》曰:“大供养者是大痴,以愚痴心如愚痴。”

经过比对,《解释道果逐难记》中的“过去正觉等已说”和《新译大手印不共义配教要门》中的“决定出于三乘者,住在于彼一乘果”分别是《真实名经》第12 颂和135 颂的内容,完全同于释智汉译本,其余篇章的引文则与释智本不同,或为文本作者自行译出。《解释道果逐难记》的译者为“甘泉大觉圆寂寺沙门宝昌”,《新译大手印不共义配教要门》的题记为“大巴弥怛铭得哩斡集,果海密严寺玄照国师沙门惠贤传,果海密严寺沙门惠幢译。”经学者考证,甘泉大觉圆寂寺即张掖大佛寺,始建于西夏,沙门宝昌很可能是西夏时期人,而玄照国师实为西夏之国师。①才让:《法藏敦煌藏文本P.Т.99 号〈正说圣妙吉祥名〉相关问题研究》,《西藏研究》2009 年第3 期。《大藏经》的“元讲经律论习蜜教土番译主聂崖沙门释智译”表明释智是元朝人,而文本显示西夏时人沙门宝昌和玄照国师却引用了元朝人释智的译文,上文已及西夏故地出土的《真实名经》汉文残本亦与释智本极为接近,诸多证据显示释智实为西夏人,这一点自卓鸿泽(Нооng Теik Тоh)率先提出之后,已为学界广泛关注,下文亦会提及。

俄藏编号为Инв.№2530 的西夏文《大手印定引导要门》,与《大乘要道密集》中所收《大手印引定要门》的内容基本一致,二者很可能是根据藏文本同步译出的,西夏文《大手印定引导要门》中引用《真实名经》的内容为:

西夏引文基本可以与汉文本《大手印引定要门》所引《真实名经》的内容对译,即:“《文殊真实名》云:‘即以刹那大胜慧,觉了任持一切法,现前了解一切法,牟尼实际最上意,不动极善净自体。’”又引曰:“若能了解内心体性,一念得证究竟明满。”唯西夏文缺译“觉了任持一切法”一句②这里也许不是缺译,而是译者看串了行,将上一句开头的()当成了下一句的 ()而导致的误译。。

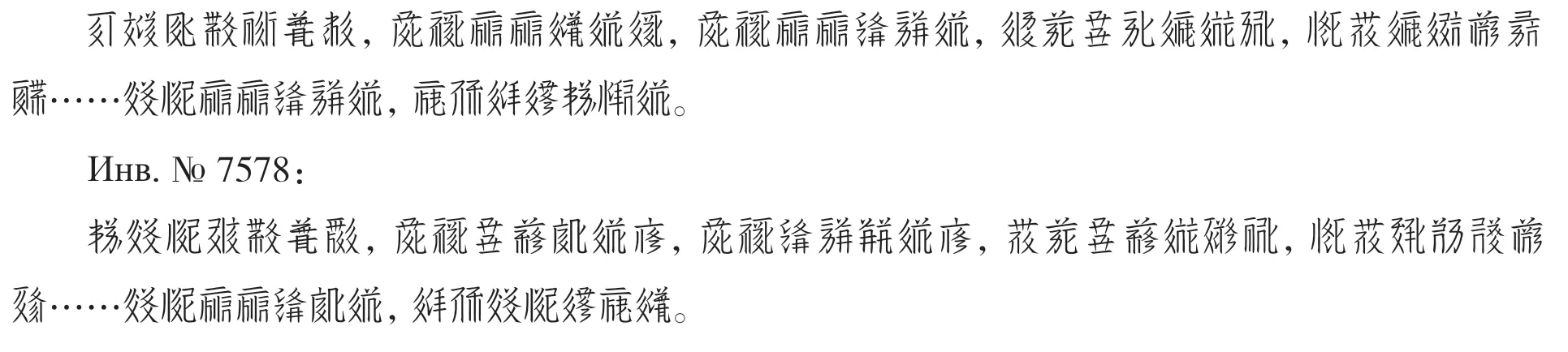

而相应的内容在西夏译本Инв.№0728、Инв.№7578 以及释智汉译本中分别是:

Инв.№0728:

释智汉译本:

广大智慧刹那中,解持诸法无遗余,现解一切诸法者,胜持寂默真实际,殊胜不动自性净……彼诸刹那现了解,亦解刹那诸有义。

显然,西夏文《大手印定引导要门》的引文亦不同于Инв.№0728 和Инв.№7578,很可能是译者根据藏文原本自行译来的。有意思的是:汉文本《大手印引定要门》所引“若能了解内心体性,一念得证究竟明满”一句,沈卫荣先生认为可能是释智本“彼诸刹那现了解,亦解刹那诸有义”的异译①沈卫荣、侯浩然:《文本与历史——藏传佛教历史叙事的形成和汉藏佛学研究的建构》,中国藏学出版社、北京大学出版社,2016 年,第331 页。,我们根据这一句在《真实名经》中的位置找到其相应的藏文应该是(第134 颂),但这句藏文似乎很难与汉文本《大手印引定要门》的那句引文对译。

此处引文为《真实名经》第135 颂中的两句,与Инв.№0728 和Инв.№7578 的内容完全相同,说明《心地法门文》中的这句话很可能直接引自西夏文《真实名经》,而非作者自行译出,由此亦可进一步推测《心地法门文》的成书年代应晚于《真实名经》译成西夏文的时间。

四、《真实名经》的翻译时代及其底本问题

汉文《大藏经》收录的四种《真实名经》汉译本中,施护本和金总持本译自梵文,释智本和沙啰巴本译自藏文③经过比对,才让先生认为释智本与敦煌藏文本最为接近,笔者通过夏、藏、汉多语种的对勘,证实了西夏文本的《真实名经》也译自于敦煌系统的藏文本,这一点将另文讨论。参见才让:《菩提遗珠——敦煌藏文佛教文献的整理与解读》,上海古籍出版社,2016 年,第83—95 页。。至于其翻译年代,施护本和金总持本译自北宋,沙啰巴本译自元代,而关于释智本,目前学界一般认为译自西夏时期,译者释智亦为西夏时人,而非元代僧人④参见Нооng Теik,Тоh:Тibеtаn Вuddhism in Мing Сhinа,Dissеrtаtiоn,Наrvаrd Univеrsitу,2004,рр.23-32;沈卫荣:《〈大乘要道密集〉与西夏、元朝所传藏传密法》,《法鼓学报》(台北)2007 年第1 期;才让:《法藏敦煌藏文本P.Т.99 号〈正说圣妙吉祥名〉相关问题研究》,《西藏研究》2009 年第3 期。,聂鸿音先生更进一步推测释智可能就是《真实名经》藏文本的译者罗追丹巴⑤聂鸿音:《〈西夏语译真实名经释文研究〉读后》,原载《书品》2007 年第3 期,后收录于聂鸿音:《西夏学述论》,甘肃文化出版社,2018 年,第115—120 页。。上文提到西夏故地出土的三个汉文残本与释智译本基本相同,更加佐证了学者们推测的合理性。

关于西夏文《真实名经》的译者和翻译时间,目前所见的诸多藏本中均无这一信息,至于其翻译底本问题,前人已有诸多讨论,西田龙雄、松泽博和聂鸿音均认为译自藏文本⑥西田龙雄:《西夏文华严经III》,京都大学文学部,1977 年,第52 页;松泽博:《敦煌出土西夏语佛典研究序说——天理图书馆所藏西夏语佛典(2)》,《龙谷史谈》103—4,1994 年;聂鸿音:《〈西夏语译真实名经释文研究〉读后》,原载《书品》2007 年第3 期,后收录于聂鸿音:《西夏学述论》,甘肃文化出版社,2018 年,第115—120 页。,林英津认为西夏文《真实名经》在翻译过程中主要以释智本为底本,并参考了其他文本⑦林英津:《西夏语译〈真实名经〉释文研究》,“中央研究院”语言学研究所,2006 年,第28—35 页。,同时在文中随行指出了很多汉、夏文本十分密合的例证。我们知道,西夏境内杂居着诸多操不同语言的民族,西夏人在翻译藏文佛经时,往往遵循同时译出一个汉文本和一个西夏文本的基本模式,如:《大手印定引导要门》①汉文本收录于《大乘要道密集》,西夏文本编号为俄藏Инв.№2530。《佛说圣大乘三归依经》②汉文本编号为ТK121、122,西夏文本编号为俄藏Инв.№4940、7577、6542、5558。《圣大乘胜意菩萨经》③汉文本编号为ТK145,西夏文本编号为英藏Or12380-3183。《持诵圣佛母般若多心经要门》④汉文本编号为ТK128,西夏文本编号俄藏Инв.№2829。《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》⑤汉文本见于房山云居寺,西夏文本编号众多,散见于世界各地,据段玉泉先生整理研究,共计残片70 件。参见段玉泉:《语言背后的文化流传——一组西夏藏传佛教文献解读》,兰州大学,2009 年。《圣观自在大悲心总持功能依经录》⑥汉文本编号ТK164、165,西夏文本散见于世界各地,据段玉泉先生研究,共计25 件。参见段玉泉:《语言背后的文化流传——一组西夏藏传佛教文献解读》,兰州大学,2009 年。《胜相顶尊总持功能依经录》⑦汉文本编号ТK164、165,西夏文残片据段玉泉先生研究,共计20 件。参见段玉泉:《语言背后的文化流传——一组西夏藏传佛教文献解读》,兰州大学,2009 年。等皆存在夏、汉两种译本并流传至今,若学者们推测释智本为西夏时代所译可信的话,那么我们相信《真实名经》的夏、汉译本应该也是由藏文本分别译出的,符合西夏译经的基本模式,林英津为了证明西夏本的翻译底本是释智本,举出了二者在结构、用词等方面保持一致的大量例证,笔者认为二者皆自藏文译出,内容上存在一致性不足为奇。不过,要讨论夏、汉文本之间的具体关系,还需要从整篇文本语言的概貌来分析,根据我们以往的夏、汉对读经验,凡是从汉文译出的西夏文佛经,二者在语言层面的密合度往往很高,但《真实名经》的夏、汉文本并非如此,试举几例说明:

刻本Инв.№0728:

写本Инв.№7578:

释智本:

向彼如来末遏鑁,究竟正觉礼敬已

敦煌藏文本:

刻本Инв.№0728:

写本Инв.№7578:

释智本:

究竟正觉出有坏,是有情师及导师

敦煌藏文本:

如此一来,至少有两个问题需要解释:1.释智本同时出现了音译梵文的词汇“末遏鑁”和意译藏文的词汇“出有坏”①在释智本中,“末遏鑁”共出现了3 次,“出有坏”共出现了13 次。,如何解释它的翻译底本问题?同样的现象也出现在刻本Инв.№0728中,既以“”音译梵文的,又以“(妙吉祥)”意译藏文的②刻本Инв.№0728 共现音译词mjа1dj1ji1rjir1 和意译词(妙吉祥),可能有照顾音节数量的原因。。2.以Инв.№0728为代表的刻本与以Инв.№7578为代表的写本之间的关系问题。关于第二个问题,笔者拟另文讨论,这里主要讨论第一个问题,既然释智本与刻本Инв.№0728和写本Инв.№7578 在内容上都无法完全密合,那么说它们互为翻译底本便很难成立,而无论是释智本还是刻本Инв.№0728,都既出现了音译梵文的词汇,又出现了意译藏文的词汇,这一点也许可以这样解释:

西夏在将藏文佛经译成西夏文和汉文两个文本的时候,往往会把这一传译过程中的所有人物列出,以《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》的题记为例:

[现前净本写者李长刚写]

奉天显道耀武宣文神谋睿智制义去邪惇睦懿恭皇帝 再详勘。③这段题记综合房山云居寺的汉文题记和俄藏西夏文献Инв.№598 的西夏文题记而成,参见段玉泉:《西夏〈功德宝集偈〉跨语言对勘研究》,上海古籍出版社,2014 年,第79 页。

该题记列出了参与这部佛经传译过程的所有人物和他们各自的分工,其中的“汉译”“番译”和“梵译”分别是指译成汉文、译成西夏文和译成藏文①对“梵译”的考证参见段玉泉:《西夏〈功德宝集偈〉跨语言对勘研究》,上海古籍出版社,2014 年,第81 页。,而“拶也阿难捺亲执梵本证义”一句则表明西夏文和汉文的《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》译成之后,由来自克什米尔的高僧拶也阿难捺②关于拶也阿难捺的讨论参见L.W.Vаn dеr Kuijр,“Jауаnаndа.А Тwеlfth Сеnturу Guоshi frоm Kаshimir аmоng thе Таngut”,Сеntrаl Аsiаtiс Jоurnаl 37/3-4,1993,р188-199;汉译文见陈小强、乔天碧:《拶也阿难捺:12 世纪唐古忒的克什米尔国师》,载《国外藏学研究译文集》(第14 集),西藏人民出版社,2006 年,第341—351 页。参照梵文本进行校订。可以猜测,《真实名经》从藏文译成夏、汉文本之后,必然也经历了“亲执梵本证义()”的过程,如此一来,便可以理解释智本和刻本Инв.№0728中何以会出现或音译梵文、或意译藏文的现象③目前所见《真实名经》中或音译梵文、或意译藏文的词汇多为极其常见的佛教术语,这一点暗示我们西夏译者的佛学水平甚高,脑海中已然形成了一个常用词汇的梵、藏、夏、汉对应词表,在翻译过程中,会根据语境或音节限制等现实因素调用合适的词汇来表达经义。。目前所见《真实名经》的所有文本中,没有这一传译过程的详细记载,唯释智本中保留了两行非常符合西夏译经风格的题记:“元讲经律论习蜜教土番译主聂崖沙门释智译”“元讲经律论出家功德司判使铭箇沙门道圆缀文”,其中的“聂崖”“铭箇”很可能就是“弥药()”的异写。如果以上推论可以成立的话,我们也许可以参照以往解读过的西夏文献将这两行题记回译成西夏文:

事实上,笔者通过对《真实名经》夏、藏、汉诸本全文的严密对勘,已基本证实了西夏文本和释智本皆直接译自于藏文本,且与敦煌藏文本最为接近,这种例证俯拾皆是,由于篇幅所限,现仅举一例以说明之:

刻本Инв.№0728④草书Инв.№7578 文本中只有偈颂,缺少五轮功德的散文部分,因此此处西夏译文仅以Инв.№0728 刻本来作对勘。:

释智本:

欲宫殿者为作宫殿,欲拥护者为作拥护,欲亲军将者为作军将。

敦煌藏文本:

首先,释智本的“欲宫殿者为作宫殿”“军将”等无论如何也不能译成西夏文的“礠棍哗谍棍(诸宫无之宫)”“硧緈(佑助)”,因此西夏文本不可能自释智本译出;其次,藏文的有“军队”之意,为“亲属、亲近”之意,因此除了“佑助”之意外,还可表示“友军、援军”,此即为西夏译“硧緈(佑助)”和释智译“军将”之来源,这一点可以令人信服地佐证西夏本和释智本均分别译自藏文本,且夏、汉文本之间可能未经历相互参考的过程。

综上,目前对《真实名经》汉、夏译本在西夏、元朝的流传、翻译、校订的研究还有非常广阔的空间,但这一传译过程无疑十分复杂,诸多可能性和偶然因素杂糅其中,想要完全还原之,几乎是不可能完成的任务,唯有通过多语种文本的详细校勘及学界相关的研究成果,从微观和宏观的层面仔细考察,或能逐渐剥离出一个令人信服的传译过程。