维吾尔族与汉族的大学生在汉语歧义词消解中的语境促进效应及反应抑制效应*

2021-07-16张积家范丛慧

杨 群 张积家 范丛慧

(1 北京语言大学语言认知科学学科创新引智基地,北京 100083) (2 广西师范大学教育学部,桂林 541001) (3 中央民族大学文学院,北京 100081)

1 前言

歧义现象在语言中普遍存在,表现在词汇、句法、语义或语用等多个水平。词汇歧义是最基本的语言歧义。汉语词的歧义现象尤为突出。在汉语中,同音异形异义词(如“电源”与“店员”)、同音同形异义词(如“杜鹃”)、同形异音异义词(如“东西”)等歧义词大量地存在。为了准确地理解词汇或句子的正确意义,读者或听者在遇到歧义词时,需要从几个意义中选择一个适当的意义,并且抑制不适当意义的激活。

研究表明,对歧义词的加工主要依赖语境(舒华 等,2000;周治金 等,2003)。语境(Context)是指言语的环境,包括语言因素和非语言因素。语境有助于读者或听者对含有歧义词的句子进行加工,出现语境促进效应(Contextual Facilitation Effect)。心理语言学家对语境促进效应究竟是发生在词汇通达之前还是发生在歧义词识别之后的整合阶段进行过长期的争论,但是,无论是拼音语言的歧义词认知研究,还是汉语的歧义词认知研究,都证明语境促进效应的存在(Gernsbacher et al.,1990;任桂琴 等,2012;任桂琴 等,2007;Sereno et al.,2003;Swaab et al.,2003;张文鹏,唐晨,2011;周治金 等,2003)。

语言理解不仅包含对目标信息的激活,还包括对无关信息的抑制。在歧义词消解中,适当意义的激活与不适当意义的抑制往往同时进行,这为区分这两个过程及其神经机制带来了困难。已有模型更多地关注歧义词的适当意义的激活,较少关注对歧义词的不适当意义的抑制,但也有研究者尝试对歧义词消解中适当意义的激活与不适当意义的抑制进行区分。周治金等(2003)研究表明,在同音异形歧义词加工早期,语境的作用主要表现为对歧义词的不适当意义的抑制,阻止其激活;随后,语境促进歧义词的适当意义的激活。Norbury (2005)研究语言损伤儿童(LI)、自闭症且语言损伤儿童(ALI)、自闭症但言语能力正常的儿童(ASD)及正常儿童(TD),同时考察对歧义词的相关意义的语境促进效应和对无关意义的抑制效应。研究发现,两组语言障碍儿童(ALI &LI)利用语境的能力不如无语言障碍的两组同伴(ASD &TD),他们在抑制条件下的错误率更高,反映出较差的利用语境的能力。Gernsbacher 等证明,语言能力低的个体,不仅出现了首次激活与整合相关信息能力的不足,还无法有效地抑制无关信息(Gernsbacher &Faust,1991;Gernsbacher et al.,1990)。可见,不同语言能力的人对语境的利用程度不同,对无关信息的抑制也不同。

为了进一步比较不同语言能力的个体的语言理解差异,研究者通常在歧义词消解中变化歧义词与目标词的时间间隔。Gernsbacher 等(1990)发现,变换歧义词与目标词之间的时间间隔不影响语境促进效应,而且无论理解能力高低,个体都在短时间隔条件下和长时间隔条件下出现了语境促进效应。在反应抑制条件下,只在较长时间间隔条件下(750 ms)发现了不同理解能力的被试的差异。即,在短时间间隔(0 ms)条件下,无论被试的理解能力高低,均受歧义词的无关意义干扰,但是,随着时间间隔增加,理解能力强的被试的干扰效应消失,理解能力差的被试依然被无关信息干扰。Merrill等(1981)表明,与语境相关的特定意义的选择更可能出现在1000 ms 的时间间隔,在短时词汇通达时不会出现。Norbury (2005)以1000 ms 为时间间隔,发现正常儿童在长时间隔条件下未受到歧义词的无关信息的干扰,有语言障碍的儿童出现了干扰效应。在歧义词消解中,如果个体体验到歧义词的无关意义的干扰,就必然已经激活了与语境相关的意义。因此,语境促进效应是考察反应抑制的必要前提。

综上所述,无论是拼音语言认知研究还是汉语认知研究,均发现在歧义词消解中存在着语境促进效应,即与无语境条件比,在有语境条件下对歧义词的适当意义的加工速度更快。而且,具有不同语言能力或语言背景的个体,语言理解的反应抑制效应存在差异,并且随着加工时间的变化而变化(Gernsbacher et al.,1990;Merrill et al.,1981;杨丽霞 等,2001;杨丽霞 等,2002)。其中,反应抑制效应是指在有语境条件下,如果被试对语境敏感,对歧义词的不适当意义和普通词的错误意义的抑制会无显著差异,否则就会有显著差异。

常敬宇(1994)将语境分为语言语境和非语言语境。非语言语境又分为情景语境、文化语境和语体风格语境。语言语境是指决定话语形态的语言因素,如上下文、话语前提等;非语言语境是指影响话语形态的非语言因素,如时间、空间、情景、对象等。文化语境是指交际者所在言语环境的思想观念、民俗文化、历史印记等。情景语境和文化语境更多地依赖语言行为的情境和社会文化知识,在跨文化交际中起非常重要的作用。Hall (1976)根据交际对语境的依赖程度,将文化分为高语境文化和低语境文化。高语境文化和低语境文化的区分是指在交际中由语境传递的隐性讯息与由语言传递的显性讯息的对比。语境文化的区分主要针对东西方的语境文化差异。在高语境文化中,说话者的表达委婉含蓄,语言符号的传达信息功能淡化,语境功能突出,听者需要从具体情境和文化规约中意会大部分信息。中国、日本等东方国家的文化均属于高语境文化。在低语境文化中,说话者的表达直接明确,语言符号承载了大部分信息,仅有小部分信息存在于语境中。英、美等国家的文化多属于低语境文化(余志颖,2017)。在低语境文化中,信息主要由语言符号本身来传达,交际环境仅具有辅助作用。语境文化是一个连续体,高、中、低语境文化之间并无严格界限。与语境分类相对应,利用语境的能力既包括利用语言语境的能力,也包括利用非语言语境的能力。

根据形态变化的有无和差距大小,语言可以分为屈折语、黏着语、孤立语和复综语。英语、法语、德语等属于屈折语,维吾尔语、朝鲜语等属于黏着语。屈折语和黏着语是与孤立语相对的词的形态变化多的语言。在屈折语和黏着语中,构成词的主体语素后面或前面一般会出现表示词的语法意义的附加语素。例如,英语不仅有“read”和“reader”之类的派生词变化,还有“reads” “reading”等语法形态的变化。汉语是一种孤立语,没有形态变化,词汇只有一种形式而无数、词性、词格、时态等曲折变化,要确定汉语词的准确含义必须依赖语境(上下文)。只看到单个的汉字或汉语词,无法判定其准确含义、语法性质甚至读音,必须把它放在词组或句子中,其含义、语法性质和读音才能够确定。受语言影响,汉语母语者在潜意识里习惯于普遍联系和整体的观念。汉语的典型的孤立语特性与汉民族的直观的、整体的和顿悟的思维方式是相契合的。

中国是一个多民族国家。许多民族都有自己的语言和文字。从语言类型和文字类型来看,都与汉语和汉字存在着较大的差异。因此,各民族之间的语言相通就显得十分必要。国家将用好国家通用语言文字作为基本国策。随着各民族间的交流与接触的增加,少数民族的汉语水平有了很大提升,但仍有许多少数民族学生在学习和掌握汉语、汉字时存在着较大的困难,他们的汉语学习成绩不理想,汉语学习效率低下,维吾尔族学生尤其如此。所以如此,与民族语言与国家通用语言文字之间的差异有很大关系。维吾尔语和汉语分属于不同语系,对语境有不同的依赖。从语言语境角度看,维吾尔语属于阿尔泰语系−突厥语族,其构词和构形的附加成分十分丰富。名词有数、人称、格等语法范畴,动词有态、肯定否定、语气、时、人称、数、形动词、动名词、副动词等语法范畴,表示各种情态的助动词也很发达。词汇本身就可以传达足够的信息,对上下文依赖较少。汉语属于汉藏语系,汉语词的语音、语义和语法的确定对语境的依赖较大,需要与上下文联系起来才能够得到准确的理解。离开具体的语境,不仅无法确定词的发音(杨群 等,2019),也无法确定词的语义(古丽玛依拉·杜鲜巴依,2018)。从文化语境角度看,维吾尔族人在交流时强调直截了当、开门见山,强调要把信息用明白无误、清晰易懂的语言传达出来,较少有隐藏在字里行间的意义和“言外之意”,信息沟通更多地依靠“言传”,较少依赖“意会”;汉语则不是如此。无论是篇章、句子抑或者是词汇,对语境的依赖性都很强。用汉语沟通时讲究言简意赅、点到为止,强调心领神会,常有“言外之意”,更多地强调“意会”,并不拘泥于“言传”。从这两个方面来看,维吾尔语属于低语境语言,汉语属于高语境语言。维吾尔族文化属于低语境文化,汉文化属于高语境文化。维吾尔语和汉语在语言语境和文化语境上的差异,无疑会影响两民族的个体的语言加工方式和思维方式。语言加工方式和思维方式的差异,又会导致汉族人和维吾尔族人在汉语词汇加工中利用语言语境和非语言语境的能力不同。

研究发现,维吾尔族学生掌握汉语和汉字较为困难。张文龄(2018)发现,对维吾尔族学生而言,最需要提高的是汉语的语法和词汇,最难掌握的是词汇。李响(2013)指出,在汉语中多一词多义,常常令外国留学生感到困惑。廖泽余(2014)指出,维吾尔语和汉语的对应词,往往存在着词义范围不一致的情况,在学习或加工汉语词时会产生母语的负迁移。他们往往通过将汉语词与母语词一对一的翻译来理解,随着学习汉语的时间延长,接触的文章增多,遇到的多义词就越多,在掌握词语转义时往往遇到了很大困难。笔者认为,母语的负迁移不仅表现在两种语言的词义范围不一致,更表现为语言形式、语言文化的差异。在推广国家通用语言文字时,语言形式和语言文化的差异是影响少数民族学生掌握汉语与汉字的重要因素。在掌握汉语词时,文化语境的影响表现在两方面:(1)同一概念,两个民族有不同的文化内涵。例如,“喜鹊”在汉文化中象征着吉祥,在维吾尔族文化中却代表着邪恶。(2)在特定的文化语境中,词汇往往涉及背景知识。汉语歧义词难免具有汉文化色彩,涉及汉文化知识。对汉语歧义词的理解,维吾尔族学生利用语境的能力会弱于汉族学生,这会造成与维吾尔族学生与汉族学生在汉语歧义词消解过程中的差异。

综上所述,维吾尔族学生学习和使用国家通用语言文字较为困难,可能是由于利用语境的能力较低、抑制无关信息的能力较差导致的。因此,本研究欲比较维吾尔族学生和汉族学生的语境促进效应及反应抑制效应,探究维吾尔族学生对汉语歧义词消解的过程和特点,揭示他们掌握国家通用语言文字困难的原因。Norbury (2005)采用跨通道语义一致性判断任务,要求被试听句子,随后判断目标词图片与句末词的语义是否一致。为了保证维吾尔族学生能够充分地读完句子,并且理解其意义,减少由听力或阅读速度差异造成的反应差异,对Norbury (2005)的实验范式加以改进,材料以文字形式呈现,并且采用自定步速的阅读(Self-paced Reading)方式。实验逻辑是:在语境促进条件下,如果被试对语境敏感,对偏歧句子做“是”反应会快;在反应抑制条件下,如果被试对语境敏感,并且能够抑制无关信息,则无论句尾词是否有歧义,“否”反应的差异会不显著,否则,会对有歧义词的句子反应更慢,出现明显的句子类型效应。为了考察语境效应出现的时间,即语境效应是出现在词汇通达之前抑或是发生在歧义词识别之后的整合阶段,还设置了不同的加工时间,这样做可以考察加工时间对维吾尔族、汉族大学生汉语歧义词消解的不同影响。Ihara 等(2007)采用MEG 技术发现,在歧义词呈现后200 ms 时,左侧额下回前部有了显著的激活,并且推测此时歧义词的多种意义均得到了激活。研究者认为,与语境相关的特定意义选择发生在1000 ms 左右(Faust &Gernsbacher,1996;Merrill et al.,1981;Norbury,2005)。在长时加工条件下和短时加工条件下,由于不同语言能力者在语境促进效应和反应抑制效应上可能有不同的表现,因此分为两个实验:实验1 考察在短时加工条件下(200 ms)维吾尔族大学生和汉族大学生的歧义词消解过程,比较他们的语境促进效应与反应抑制效应;实验2考察在长时加工条件下(1000 ms)维吾尔族大学生和汉族大学生的歧义词消解过程,考察随着加工时间的增加,两民族被试的语境促进效应与反应抑制效应的变化。实验预期是:在加工汉语歧义词时,在语境促进条件下,维吾尔族大学生的语境促进效应显著小于汉族大学生,而且,随着歧义词与目标词的时间间隔增加,维吾尔族大学生的语境促进效应逐渐提高;在反应抑制条件下,汉族大学生的句子类型效应不显著,维吾尔族大学生存在着显著的句子类型效应,而且,随着歧义词与目标词的时间间隔的增加,句子类型效应会降低。

2 实验1:短时加工条件下维吾尔族大学生和汉族大学生对汉语歧义词的消解

2.1 被试

汉族大学生36 名(平均年龄20.75 岁),维吾尔族大学生32 名(平均年龄21.45 岁),男女各半,均来自于中央民族大学非中文专业二年级。维吾尔族大学生的汉语熟练,均通过了中国少数民族汉语水平等级考试(MHK)四级和普通话等级考试,平时与同伴交流时使用维吾尔语,在其他时间内均使用汉语,视力或矫正视力正常。

2.2 设计

在语境促进条件下,采用2(民族:汉族/维吾尔族) × 2(语境类型:中立句/偏歧句) × 2(歧义词的语义相对频率:主要意义/次要意义)三因素混合设计。其中,民族为被试间变量,语境类型、歧义词的语义相对频率为被试内变量。在反应抑制条件下,采用2(民族:维吾尔族/汉族) × 2(歧义词的语义相对频率:主要意义/次要意义) × 2(句子类型:句末为歧义词/句末为非歧义词)三因素混合设计。其中,民族为被试间变量,歧义词的语义相对频率、句子类型为被试内变量。因变量均为被试的反应时和错误率。

2.3 材料

从《现代汉语词典》中选取了45 个同音同形歧义词,以名词为主,每一偏向歧义词为只有两种意义的双字词,不含多音字。呈现歧义词,请60 名未参加实验的汉族大学生报告能够联想到的意义。根据频率差异指数(F1−F2)/F1 > 50%,选择了25个歧义词作为实验材料。根据歧义词的主要意义和次要意义生成了两种句子,同时确定该歧义词的主要意义和次要意义,将其作为目标词。歧义词出现在句尾。因此,每一句子在歧义词出现之前,语境都能够为歧义词的意义提供明确的信息。

为了保证歧义词分别与两种语义相关词具有相同的相关度,对实验材料进行了预测。随机选取了33 名不参加正式实验的汉族大学生在7 点量表上评定歧义词与两种语义相关词的语义相关度。主要意义组的语义相关度为3.98 ± 0.33,次要意义组的语义相关度为4.07 ± 0.40,t

(32)=1.70,p

=0.098,表明歧义词与两种语义相关词的语义相关程度差异不显著。选取38 名不参加实验的汉族大学生对歧义词的两种意义用法的重要性做7 点评定,即分别判断两种意义用法的重要程度。歧义词的主要意义用法的重要性评定为4.62 ± 0.35,次要意义用法的重要性评定为4.20 ± 0.55,t

(37)=7.27,p

< 0.001,主要意义用法与次要意义用法的重要性存在着显著差异。实验设计了25 组句子,每一组句子采用相同的歧义词及目标词。根据每一歧义词编制了8 个句子,总共有200 个句子。每一句子包含6~10 个字,100 个句子用于语境促进条件,100 个句子用于反应抑制条件,如表1 和表2 所示。两种条件的句子混合在一起,采用伪随机方式呈现,确保相同条件的刺激不会连续出现三次,包含同一歧义词的句子不会连续出现三次,同一按键反应的刺激不会连续出现三次。

表1 语境促进条件下使用的句子和目标词

表2 反应抑制条件下使用的句子和目标词

在语境促进条件下,在每一中立的句子中,句末歧义词的任何一个意思在句子中都成立,句子有歧义。每一偏向歧义词的句子(偏歧句子)都是一个简单句,而且仅歧义词的一个意义在句子中成立,句子无歧义。每一句子后呈现的目标词都与歧义词的意义一致。因此,正确反应是“正确”。如果被试对语境敏感,在偏歧句子中“正确”反应会更加准确、更加迅速。

在反应抑制条件下,根据歧义词意义的相对频率,有歧义词和无歧义词的句子成对存在,无歧义词句子和有歧义词句子只有句尾一个词不同,即用一个非歧义词替换歧义词。目标词均是与句尾词意义不一致的词。尽管目标词与歧义词之间存在着语义相关,但与歧义词在句子中的意义不一致。因此,如果被试对句子语境敏感,就能够抑制无关意义,不论句尾词是否为歧义词,拒绝目标词的速度均较快,错误率均较低;如果抑制无关意义的能力较差或者存在困难,被试拒绝有歧义词句子的速度会较慢,错误率会较高。

2.4 仪器和程序

采用E-prime 2.0 软件编程。材料通过IBM 17英吋显示器呈现,屏幕分辨率为1024×768 像素。刺激呈现在计算机屏幕的中央,字体为72 号宋体。被试端坐在计算机前,眼睛距离屏幕60 cm 左右,以自控速的阅读方式单独在计算机上完成实验。首先,呈现“+”字注视点300 ms,空屏300 ms,然后呈现一汉语句子,被试通过按压空格键来逐词阅读,新词出现后会覆盖先前呈现的词汇。每一句子由6~10 个汉字构成,平均8 个字,拆分成四个部分依次呈现,以句号结尾,最后一个词均属于歧义词或与歧义词意义对等的非歧义词。句尾词消失后200 ms,屏幕上会呈现一目标词,最长呈现3000 ms,被试需要正确又迅速地判断目标词与句尾词的语义是否一致。如果一致,按F 键,如果不一致,按J 键。左右手按键反应在被试间平衡。间隔1000 ms 后,进入下一次试验。如果反应时超过3000 ms,自动空屏1000 ms,并进入下一试次。在正式实验前,采用非实验材料进行8 次练习。计算机自动记录被试的反应时和反应正误,计时单位为ms,误差为 ± 1 ms。采用SPSS 19.0 软件分析数据(下同)。

2.5 结果与分析

反应时分析时删除判断错误反应和短于300 ms、长于2500 ms 的数据及M

± 2.5SD

之外的数据,汉族被试删除了11.58 %的数据,维吾尔族被试删除了13.94%的数据。被试的错误率很低,在语境促进条件下,汉族被试的平均错误率为0.71%,维吾尔族被试的平均错误率为0.98%;在反应抑制条件下,汉族被试的平均错误率为0.31%,维吾尔族被试的平均错误率为0.68%,故不分析。结果见表3和表4。

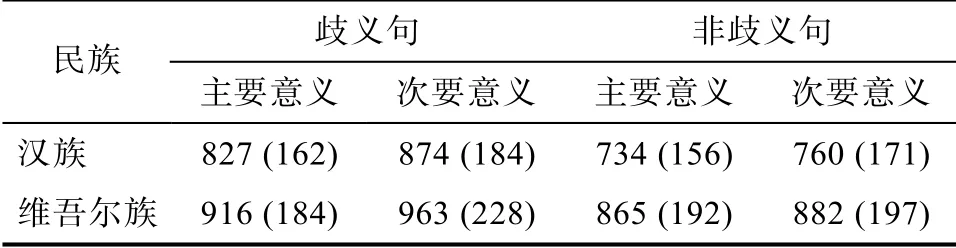

表3 维吾尔族和汉族的大学生在短时加工条件下语境促进的平均反应时(ms)

表4 维吾尔族和汉族的大学生在短时加工条件下反应抑制的平均反应时(ms)

2.5.1 语境促进效应分析

2.5.2 反应抑制效应分析

2.6 讨论

实验1 表明:(1)维吾尔族大学生和汉族大学生在汉语歧义词加工早期均出现了语境促进效应,但汉族大学生的语境促进效应更加明显。这说明,语境效应产生于汉语歧义词加工的早期;(2)汉族大学生在短时加工条件下对无关信息进行了有效抑制,对有歧义词句子和无歧义词句子的加工速度无显著差异,但维吾尔族大学生未能够有效地抑制无关信息,出现了显著的句子类型效应。这表明,对汉族大学生而言,在汉语歧义词加工早期,对歧义词的适当意义的语境促进和对歧义词的不适当意义的反应抑制是同时进行的;对维吾尔族大学生而言,在汉语歧义词加工早期,只存在对适当意义的语义促进,不存在对不适当意义的反应抑制。这意味着,在汉语歧义词加工早期,两个民族的大学生有着不同的词义消解方式。

3 实验2:长时加工条件下维吾尔族大学生和汉族大学生对汉语歧义词的消解

3.1 被试

与实验1 相同。在实验中,一半被试先做实验1,再做实验2;另一半被试先做实验2,再做实验1。被试在两次实验中间休息了10 分钟。

3.2 设计、材料、仪器

与实验1 相同。

3.3 程序

同实验1,唯一区别是在实验2 中句末歧义词或与歧义词对等的非歧义词与目标词之间的时间间隔为1000 ms。

3.4 结果与分析

反应时分析时删除判断错误、短于300 ms 长于2500 ms 的数据及M

± 2.5SD

之外的数据,汉族被试删除了11.16 %的数据,维吾尔族被试删除了13.87%的数据。被试的错误率很低,在语境促进条件下,汉族被试的平均错误率为0.72%,维吾尔族被试的平均错误率为0.99%;在反应抑制条件下,汉族被试的平均错误率为0.26%,维吾尔族被试的平均错误率为0.60%,故不分析。结果见表5 和6。

表5 维吾尔族和汉族的大学生在长时加工条件下语境促进时的平均反应时(ms)

表6 维吾尔族和汉族的大学生在长时加工条件下反应抑制时的平均反应时(ms)

3.4.1 语境促进效应分析

3.4.2 反应抑制效应分析

3.5 讨论

实验2 表明:(1)在长时加工条件下,汉族大学生和维吾尔族大学生均出现了语境促进效应,而且语境促进效应的民族差异不显著;(2)在长时加工条件下,汉族大学生和维吾尔族大学生均可以有效地抑制无关信息,无论句尾是否有歧义词,都不影响认知加工。这说明,加工时间是影响维吾尔族大学生和汉族大学生对汉语歧义词加工的语境促进效应及反应抑制效应差异的重要因素。只要给予维吾尔族大学生足够长的加工时间,维吾尔族大学生亦能够较好地利用语境信息来消解汉语歧义词。

4 综合讨论

在歧义词消解中,利用语境的能力是指对歧义词的适当意义进行激活与选择,同时对不适当意义进行抑制的能力。本研究表明:(1)汉族大学生在短时加工条件下和长时加工条件下均能够有效地利用语境信息对符合语境的意义进行加工,而且均能够对与语境无关的信息进行有效的抑制;(2)维吾尔族大学生加工汉语歧义词的语境促进效应具有自己的特点:在短时加工条件下,维吾尔族大学生可以利用语境信息促进对汉语歧义词的适当意义的激活,但语境促进效应较低;随着加工时间增加,维吾尔族大学生与汉族大学生的语境促进效应差异不显著。(3)维吾尔族大学生在加工汉语歧义词的反应抑制也体现出自己的特点:在短时加工条件下,维吾尔族大学生对语境无关信息的抑制能力较差,但在长时加工条件下,维吾尔族大学生与汉族大学生对无关信息的抑制无显著差异。下面,就对研究结果做一些讨论。

4.1 关于两民族大学生的汉语歧义词消解机制

根据歧义词消解理论,汉族大学生和维吾尔族大学生对汉语歧义词消解的加工机制不同。对汉族大学生而言,语境效应发生在歧义词加工早期,语境既促进歧义词的适当意义的激活,又有效地抑制了歧义词的不适当意义的激活,阻止其通达。这一结果倾向于支持选择性通达模型,即语境可以引导读者通达歧义词的适当意义,尽管歧义词的多个意义最初都有一定程度的激活,但只有与语境一致的意义才能够通达(张亚旭,舒华,2000)。对维吾尔族大学生来说,语境效应也发生在歧义词加工的早期,但语境仅仅促进了歧义词的适当意义的激活,却未能够有效地抑制了歧义词的不适当意义的激活,而是在随后的时间内得到了抑制。该机制很难明确地支持某一种歧义词加工的理论。因为,语境效应发生在歧义词加工早期的结果倾向于支持选择通达和重排序模型,但这两个模型均认为歧义词多个意义是同时通达的,与本研究的结果不一致。根据维吾尔族大学生对歧义词的不适当意义的抑制效应,更偏向于多重通达的观点,但在多重通达模型中,语境效应发生在词汇通达之后,与本研究的结果也不一致。可见,维吾尔族大学生的汉语歧义词消解机制不同于汉族大学生,是一种比较特殊的机制。

4.2 关于汉语母语者在歧义词消解中的语境促进效应与抑制效应

本研究发现,对汉族大学生而言,在汉语歧义词加工早期(200 ms)就已经出现了语境促进效应,在激活汉语歧义词的多个意义的同时,也完成了对语境无关意义的抑制。Piai 等(2014)采用脑电技术和时频分析研究口语词产生中的词频效应和语义限制效应,发现与非限制语境相比,在限制语境下被试对图片命名的速度更快。而且,语义限制性效应在图片出现前600 ms 就已经出现了。这意味着,如果句子具有明显的限制性信息,在句尾词出现之前,被试会产生某种预期。在本研究中,在汉语歧义句中无明显的限制词,歧义词的两个意义均是合理的。在偏向歧义词的非歧义句中,语境信息对歧义词具有明显的限制作用。因此,汉族大学生表现出明显且稳定的语境促进效应。

汉族大学生在短时加工条件下已经出现了反应抑制,而且不受歧义词的主要意义或次要意义影响。这一结果与周治金和陈永明(2003)的研究结果不一致。周治金和陈永明(2003)发现,对同音歧义词的不适当的次要意义的抑制较早完成,但对同形歧义词的不适当的次要意义的抑制却较晚完成。即,对同形歧义词的不适当意义的抑制在200 ms 时未完成,在800 ms 时已经基本完成。由于本研究采用自定步速的阅读方式逐词呈现句中的词,当被试读到句尾词时,需要利用语境信息对与句尾词的意义不一致的目标词做出“否”反应。在周治金和陈永明(2003)的研究中,在控制句中,句尾词与探测词无语义相关,但在实验句中,句尾词与探测词语义相关,两种条件会有语义一致和语义不一致的区别。因此,语义无关探测词和语义不一致探测词的否反应所反映的抑制效应并不等价。

因此,本研究发现,汉族大学生在歧义句加工早期就已经充分地利用了语境信息,对句末出现的歧义词的正确意义进行了快速加工,同时也有效地对歧义词的不适当意义进行了抑制。汉族大学生对汉语歧义词的消解过程是语境促进作用与反应抑制作用同时进行的。

4.3 关于维吾尔族大学生在汉语歧义词消解中的语境促进效应及反应抑制效应

维吾尔族大学生在短时加工条件下和长时加工条件下对汉语歧义词的加工虽然均出现了语境促进效应,但在短时加工条件下,并未对与语境无关的意义进行有效的抑制。这说明,在短时加工条件下,维吾尔族大学生对语境不敏感,利用语境排除无关信息的干扰是在1000 ms 后进行的,语境促进作用和对无关意义的抑制作用是序列地进行的,即先利用语境促进语境有关意义的激活,再利用语境抑制语境无关意义的激活。维吾尔族大学生和汉族大学生在歧义词消解中表现出不同的语境促进效应和抑制效应可能与两个民族学生的语言熟练程度、母语特点、思维方式等不同有关。

4.3.1 关于语境促进效应的民族差异

本研究发现,在汉语歧义词消解早期,维吾尔族大学生的语境促进效应显著低于汉族大学生,随着加工时间增加,维吾尔族大学生的语境促进效应量并未发生显著的变化,汉族大学生的语境促进效应降低了。对同样的实验任务,汉族大学生和维吾尔族大学生的语境促进效应为何会有不同的表现?

在短时加工条件下,与汉族大学生比,维吾尔族大学生的语境促进效应小。这一结果与杨群等(2019)的结果一致。他们发现,加工汉语多音字时,维吾尔族和汉族大学生利用语境的能力不同,维吾尔族大学生存在语境促进效应,但效应量显著小于汉族大学生。作者认为,这与维吾尔族大学生的二语熟练程度、母语特点和加工方式有关。梅磊磊等(2017)总结道,第二语言学习者主要使用母语的神经网络学习、加工第二语言。高悦等(2015)对汉−英儿童双语者研究发现,母语加工的神经网络与二语加工的神经网络之间存在着交互作用,并且受第二语言的熟练程度调节。当第二语言的熟练程度高时,加工过程更加自动化,更近似于母语者的加工(Briellmann et al.,2004;Marian et al.,2007)。在本研究中,维吾尔族大学生的汉语水平较高,因此,与汉族大学生一样,他们在不同加工条件下均表现出了语境促进效应。但是,汉语作为维吾尔族大学生的第二语言,在加工汉语时必然受其母语影响,并且表现出与汉语母语者不同的特点。根据同化顺应理论,第二语言加工的神经机制受第二语言的特征及两种语言的差异影响。Cao 等(2013)通过fMRI研究发现,第二语言熟练程度调节母语加工神经网络在第二语言加工中的参与程度,特别是当两种语言在正字法深度(由形知音的程度)上存在差异时,同化和顺应的趋势不同。正字法深度深(字形与语音的关系透明度低)的语言的母语者更容易适应正字法深度浅(字形与语音的关系透明度低)的语言,正字法深度浅的语言的母语者在加工正字法深度深的语言时却需要额外的脑区参加。对维吾尔语−汉语双语者而言,由于维吾尔语的正字法深度比汉语浅,容易由形知音,维吾尔族被试会使用母语的神经网络去加工汉语,注意的焦点往往在词形本身。由于维吾尔族大学生对语境信息的关注度小,语境促进效应自然就小。

在长时加工条件下,维吾尔族大学生和汉族大学生的语境促进效应接近。所以如此,不是因为维吾尔族大学生的语境促进效应随着加工时间增加而提高造成的,而是由于汉族大学生的语境促进效应降低导致的。从汉族大学生在不同加工时间条件下对歧义句和非歧义句的平均反应时可以看出,加工非歧义句的平均反应时差异较小(M

=747 ms,M

=737 ms,二者相差10 ms),加工歧义句的平均反应时差异较大(M

=851 ms,M

=813 ms,二者相差38 ms)。即,与短时加工条件比,在长时加工条件下,汉族大学生对歧义句中歧义词的语义相关性判断速度更快。这说明,随着加工时间的增加,个体已经完成了对歧义词的符合语境意义的激活与整合。在1000 ms 内,汉族大学生不仅有效地排除了与汉语歧义词的语境无关意义的干扰,还更快地完成了与汉语歧义词的语境意义一致信息的激活与整合。这意味着,如果为维吾尔族大学生提供了足够长的加工时间,他们便可以充分地利用语境信息,提高加工效率。4.3.2 关于反应抑制效应的民族差异

本研究还考察了维吾尔族和汉族的大学生歧义词消解的反应抑制效应,发现二者亦存在着较大的差异。维吾尔族大学生仅在短时加工条件下出现了句子类型效应。这意味着,在短时加工条件下,维吾尔族大学生能够清楚地意识到汉语歧义词的多个意义,但迅速有效地抑制汉语歧义词的无关意义仍然较为困难。可见,在加工汉语歧义词时,维吾尔族大学生利用语境的能力较差,不仅表现在语境促进效应小,更表现在短时间内对已经激活的无关信息的抑制能力较差。这与两种语言的特点及两个民族的思维方式的差异有关。

汉语和维吾尔语分属于不同的语系。语言间差异反映民族思维方式的差异。汉语是典型的孤立语,从形态结构看,词汇只有一种形式,没有单复数、时态、语态等屈折变化,词语连接主要依据语义而非语法。汉语重意合,只要语义上可搭配即可(贺群,2001)。“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”这样的诗句,在语法上可能不合理,需要读者或听众根据诗人提供的语境去感受其中的意境。维吾尔语是典型的黏着语,词汇形式变化丰富,每一词都体现出一定的语法范畴。词的形成强调语法,依靠语素结合去实现。词根与词缀结合灵活,任意组合后会形成严谨的语义结构形式(马德元,2001)。反映在思维上,汉族人的思维注重整体性,具有形象性和模糊性;维吾尔族人的思维偏重逻辑性,具有抽象性和精确性(陈传礼,陈金平,2012;沈家煊,2017;贺群,2001;许雅晗,2016)。因此,汉族大学生在汉语歧义词消解中利用语境信息的能力强,不仅可以迅速地激活汉语歧义词的适当意义,还能够有效地抑制汉语歧义词的不适当意义。维吾尔族大学生可以激活汉语歧义词的多个意义,却无法在短时间内利用语境去抑制汉语歧义词的不适当意义。

两民族被试对歧义词加工的差异也与两民族被试的不同母语有关。汉语是汉族被试的母语,汉族被试更适应于加工汉语这种高语境语言,对语境信息更加敏感。因此,语境信息会引导汉族被试更好地促进歧义词的适当意义的激活,同时抑制歧义词的不适当意义的激活。汉语是维吾尔族被试的第二语言,虽然被试的汉语均熟练,但与汉族被试相比,其熟练程度仍不能同日而语。维吾尔族被试的母语是维吾尔语,属于低语境语言,被试会以加工母语的方式加工汉语,对语境信息的敏感度降低,在加工汉语歧义词时,在加工早期,歧义词的多个语义均有明显的激活,在促进适当意义激活(表现为语境促进效应)的同时,不适当意义的激活便导致其短时抑制能力的低下,只是在长时间间隔条件下,在加工后期(即句子整合阶段),才有效地抑制了歧义词的不适当意义的激活。

4.4 研究启示和对未来研究的展望

本研究发现,对熟练维吾尔语−汉语双语者而言,在长时加工条件下,加工汉语歧义词时利用语境的能力与汉族大学生差异不显著,仅在短时加工条件下表现出较大的差异。语言理解分为书面阅读和听力理解。个体在书面阅读时可以通过视觉回扫来帮助其理解文字信息,提高其准确率和速率。由于听力理解需要对口头言语信息进行即时的在线加工,而且语音符号具有线性、不可重复性和连续性,因此,对第二语言学习者来说,加工口语信息的难度较大(Gisladottir et al.,2018;姚薇,2007)。在汉语教学及日常交流中,在大多数情况下要求即时反应。在本研究中,维吾尔族大学生均属于熟练的维吾尔语-汉语双语者,他们在短时加工条件下对汉语歧义词的反应与汉语母语者仍然存在着较大的差异,对汉语初学者而言,学习与掌握汉语歧义词的困难程度就可想而知。有研究者调查新疆基础教育阶段国家通用语言文字课程的实施现状,发现学生最想学的是汉字与词汇,而且主要依靠教师讲解;教师课程实施的关注点集中在知识点讲解上,认为课程实施的最主要因素是教师讲解(王洋,2020)。该调查反映出维吾尔族学生在汉语学习中在课堂上以听教师讲解为主。因此,本研究的结果对维吾尔族学生的汉语教学有重要启示。一方面,在以听觉理解为主要授课方式的汉语教学中,教师应该适当地降低语速,放慢教学进度,为维吾尔族学生提供更长的信息整合时间。同时,也可以利用语言人工智能手段,将教师的讲话即时地译成文字,以视觉语言形式呈现给少数民族汉语学习者,使他们能够更好地利用语境信息来理解教师的讲课,提高其理解水平。另一方面,由于维吾尔族学生在加工汉语词时利用语境的能力相对弱,并且采用序列加工方式(先激活适当意义再抑制不适当意义),因而更容易受加工时间影响,在对维吾尔族学生进行汉语教学时,特别是在多音字、多义词教学中,应该尽量在词语境、句子语境下进行,即将歧义词的每个不同的读音、意义放在语境一致的环境下教学,而不是同时提供多音字或多义词的多个不同的读音或意义。

多音和多义是汉语词的重要特点,也是判断汉语是高语境语言的重要依据。除此之外,汉语的惯用语、隐喻、委婉语等往往具有不同的意义,如字面义与比喻义、字面义与真实义。理解这些具有不同意义的表达也需要利用语境,它们也会造成少数民族学生的汉语学习困难。少数民族学生如何加工汉语的比喻性语言?值得研究。本研究目的是探讨维吾尔族大学生和汉族大学生在加工汉语歧义词时的语境促进效应和反应抑制效应,实验材料是汉语材料。由于汉语并非是维吾尔族大学生的母语,虽然被试的汉语水平较高,但研究结果不能够直接推广到维吾尔族学生的母语加工中。维吾尔族学生在加工母语歧义词时的语境促进效应和反应抑制效应如何?也值得研究。另外,汉语熟练程度是影响少数民族学生的汉语歧义词加工的重要因素,未来研究可采用不同汉语熟练程度的维吾尔族学生,探讨其汉语歧义词加工机制的变化趋势。

5 结论

(1)在汉语歧义词消解过程中,汉族大学生和维吾尔族大学生的语境促进效应均显著,但语境促进效应在汉族大学生身上表现得更加明显。

(2)在汉语歧义词消解过程中,不论加工时间长短,汉族大学生均可以有效地对不适当意义进行抑制,维吾尔族大学生仅在长时加工条件才能够有效地抑制不适当意义。

(3)汉族大学生和维吾尔族大学生在汉语歧义词消解中对语境的利用有不同特点:汉族大学生对汉语歧义词的适当意义的促进和对不适当意义的抑制是同时进行的,维吾尔族大学生先利用语境促进适当意义的激活,再利用语境抑制不适当意义的激活。