《民法典》确认代孕子女亲子关系的立法建议

2021-07-15游文亭

游 文 亭

(山西大学 法学院,山西 太原 030006 )

一、引 言

《民法典》是现代法律的重要组成部分,是中国法律进入世界法律文明中心的重要一步。法学家莫里斯曾言,“任何严肃的、对社会的研究都应当从家庭开始,或者以家庭为终结”[1],法学研究亦如此。家庭作为社会的基础单元,是公民身体、情绪安定之根源[2]。民法学的研究起点在于家庭,家庭关系是法律乃至社会科学最根本的研究对象。

《民法典》对于家庭关系的规范主要集中在婚姻家庭编。它比《婚姻法》更注重科学性与逻辑性,同时回应了中国社会发展变迁对婚姻家庭法制提出的新需求[2]。从宏观上看,《民法典》婚姻家庭编的创新主要体现在3方面[3]:一是篇名与内容的统一,本编名称为“婚姻家庭编”,不同于现行“婚姻法”之名,使我国婚姻家庭的法律做到“名实相符”;二是新制度的设立,比如亲子关系婚生否认之诉、夫妻日常家事代理权[4];三是旧制度的完善,比如在协议离婚中设立“冷静期”。

最高人民法院院长周强在2017年3月召开的第十二届全国人民代表大会五次会议第三次全体会议中,特别指出全国首例关于代孕子女的监护权纠纷案。此案先后经上海市闵行区人民法院、上海市中级人民法院审结,最终依据“子女最佳利益”原则,判定母亲为代孕双胞胎的监护人,引起了全国上下共同关注。代孕产生的亲子关系,同样需要规范与明确。“代孕”类比于“试管婴儿”,成为现代人类辅助生殖技术的主要方式。依据《民法典》规定:“从事与人体基因、人体胚胎等有关的医学和科研活动的,应当遵守法律、行政法规和国家有关规定,不得危害人体健康,不得违背伦理道德。”我国对于代孕一直未形成系统的法律规制,若要此社会问题得以解决,仅依靠行政法规长期调控,也非长久之计[5]。目前代孕正处于模式化、规模化发展中,我国法律应当正视代孕问题。

二、《民法典》规范代孕亲子关系的必要性

1.人工生殖技术的发展需要法律的与时俱进

早期代孕难以被接受,因为它与我国传统的家庭观念相冲突,使其在很长一段时间内受到排斥和否定[6]。这种观念上的拒绝使代孕无法融入到正常有序的社会生活中。代孕存在于社会夹缝中,一边被人们否定,另一边又自由生长。代孕问题多发,亟需法律规制,而法律规制不单单需要婚姻家庭法,还需要合同法、继承法等部门法的配合。不同的法律规范中代孕涉及到的亲子关系不同。婚姻家庭法规范主要涉及代孕的亲子关系;继承法规范涉及对孕母怀孕后委托夫妻一方死亡的遗产分割,《民法典》规定应当保留胎儿的继承份额,代孕中的胎儿同样适用,但其与委托夫妻的亲子关系没有得到法律确认,这就可能导致代孕胎儿的继承权利无法实现[7];合同法规范应当从合同的非商业性、合同主体、合同内容、合同效力等方面进行[8]。因此,代孕规范应当是民法法律进行系统性、整体性规范的结果。事实上,任何一个法律结果都应当是多个法律综合评价的结果,这也正是《民法典》修订的直接目的。

随着生命科学技术的进步以及人们对于公序良俗观念的更新,亲子关系的建立有了新的方式,而新型亲子关系对法律和道德都提出了更高的要求[9]。因为对开放代孕的后果尚不能完全预见,法律只能从严规范,进行否定性评价。目前,我国对代孕的态度已经有所缓和,《计划生育法》2016年修订时删去了“禁止代孕”;“《民法典》婚姻家庭编草案”也曾建议确认人工辅助生殖技术出生子女与决定采取这种方式的夫妻之间的亲子关系,尽管在正式颁布时此条被删去了,但代孕亲子关系的规范问题,已经进入了立法工作者的视野和人民生活中。

2.跨国代孕亲子关系的确认需要健全的国内立法

代孕问题不仅是国内问题,也是国际问题。无论是孕母所属国,还是寻求代孕者所属国,同样面临风险。比如,来自不同国家的代孕当事人,因国家、地区、民族之间的政治、宗教、经济、文化等差异,其代孕合同纠纷可能发酵成为国家之间、地区之间、民族之间的争端[10],甚至种族歧视、性别歧视。再如,在不承认代孕的国家,委托夫妻会带代孕子女入境别的国家,以逃避代孕妇女所在国法律的严格审查,之后再辗转回自己所属国,但是,委托夫妻的所属国同样无法解决这个问题,因为代孕同样“不合法”。即使委托夫妻就是这个代孕孩子的生物学父母,他们也不能成为孩子的合法父母,那么,这个孩子所面临的就是没有国籍也没有父母的境况。跨国代孕,会放大这些代孕问题。

各国对代孕的立法态度不统一,使法律冲突加剧。委托夫妻在国外代孕生子后,将孩子带回国内却不受承认,孩子成为无国籍、无户籍子女;许多委托夫妻为了使其与代孕子女的亲子关系合法化,不得不采用极端方式,乃至犯罪手段[11]。代孕代价高昂,即使要受到法律的约束,代孕参与者仍然希望代孕能得到法律的规范与认可。

各国政府对代孕多持放任不管的态度,代孕亟待世界统一规范。2010年6月,海牙大会曾对代孕的法律规制问题进行过讨论,但最终决定不以立法规范国际代孕。由此,代孕既没有被国际社会明令禁止,也没有承认其合法性[12]。当下与代孕最接近的国际法规定,是《1993海牙国际公约》中的儿童保护以及跨国收养,它成为国际代孕的指导性规范。在世界范围内,已经有80多个国家批准、同意或承认此公约,其中不乏对代孕采取包容态度的国家,美国、印度等国。从根本上看,跨国代孕的解决,是要以国内立法为基础的,否则难以与国际法接轨。

国际上有不少直接确认代孕子女亲子关系的范例。最典型的如《美国统一亲子法》(Uniform Parentage Act)第5条[13],妻子经由丈夫之外的第三人精子授精,在丈夫同意且有执业医生的监督下,丈夫为所生子女的生父;如果是丈夫的精子通过体外授精与捐卵者的卵子一起植入妻子体内,则该子女也为婚生子女。这是法律对于捐精“试管婴儿”的亲子关系的直接确认。这种情况与完全代孕类似,即将授精卵植入妻子以外的其他女性的体内,但以此方式出生的孩子,具有生物学遗传关系的委托方丈夫既不能被直接认定为孩子的父亲,妻子也不能被直接认定为孩子的母亲。

3.现行部门法不足需要完善的《民法典》整合

(1)代孕亲子关系认定的立法矛盾

用《人类辅助生殖技术管理办法》规范代孕的不足在于行政法规的法律位阶低,致使规范主体范围过窄,只禁止医务人员实施代孕,除此之外的民间代孕则不受法律调控。行政法规不能规范代孕合同,只能适用法律制度的周延性去规范实际存在的代孕问题,这是通过法律技术实现的。用合同法可以规范代孕合同,但与其他同位阶的部门法又有冲突,具体矛盾请见表1[14]。

表1 代孕立法体系的矛盾

部门法之间的法律矛盾使代孕本身的合法性讨论产生了分歧,法律理论的矛盾成为影响代孕合法化的重要因素[8]。用单独的部门法规范代孕问题缺乏针对性,法律效果也不尽如人意。《民法典》第1009条禁止违反法律和公序良俗从事与人体基因、人体胚胎等有关的医学和科研活动,此规定作为法律制度的周延,是通过法律技术实现的规范,法律效果怎样需要时间的检验。

(2)代孕亲子关系认定的司法困境

法院裁判要经过双重检验——法律评价和社会评价。法官做出裁判,既要依据法律又要贴近民众[15];任何判决最终都要接受民众检验,这就是法律评价之外的道德评判。

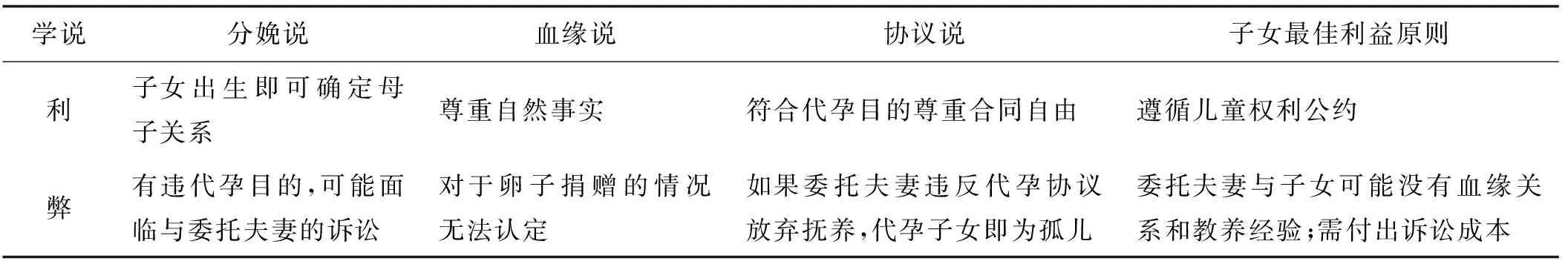

代孕纠纷的焦点,通常在于确认代孕子女的亲子关系,即其父母是谁。现有学说主要有4种观点(见表2):“分娩说”(以分娩者为子女的合法母亲,如澳大利亚、瑞典、美国华盛顿州)、“血缘说”(依据子女血缘判断亲子关系,如英国)、“协议说”(依据代孕协议判断亲子关系,如美国阿肯色州、加利弗尼亚州、俄亥俄州)、“子女最佳利益”原则(从最适合孩子成长的条件判断合法父母,如美国新泽西州)。由于缺乏统一的国际规范,各国、各地代孕纠纷的判决依据不同,导致判决结果不同,如英国曾出现同案不同判且裁判结果截然相反的情况[16]。除上述4种主流学说外,还有“收养说”[17](根据收养法律关系推定代孕子女亲子关系,如美国内华达州)。其主要问题在于,委托夫妻一方或双方可能是与代孕子女有血缘关系的生父生母,却要“收养”自己的孩子,不合情理,因此鲜有得到支持的情况,本文也不作过多讨论。

表2 代孕亲子关系认定各学说利弊比较

上述每种学说都无法单一地被认定为最科学的方式。学界主流观点是,以血缘作为确定代孕子女亲子关系的主要依据,加之以子女最佳利益原则辅助。具体而言,依据代孕子女的基因来源确定孩子的父母;若生父与生母都可确认,但两人都欲承担监护职责或都不想承担监护职责时,则依据子女最佳利益原则决定孕子由父亲抚养还是母亲抚养,抚养者的现任合法配偶则为该子女的父亲(或母亲)。代孕成本高昂,委托夫妻委托别人代孕生子,他们通常经济条件优越,且对孕子有强烈的抚养欲望,委托夫妻还可能与孕子有亲缘关系,无论从主观条件还是客观条件上看,委托夫妻更有可能依据子女最佳利益原则获得孕子的抚养权。这一方式对解决代孕子女亲子关系认定的积极冲突与消极冲突相对合适,但也仅能解决孕母提供卵子的“局部代孕”问题,对于“完全代孕”等与孕子无血缘关系的其他人工生育子女的亲子关系则无济于事。

在我国,可通过《民法典》对民法范围的法律进行统一立法规范,将代孕通过合同法、亲属法、继承法等部门法进行立体滚动式立法,施以系统性、连贯性的规范。世界上多数国家对于代孕已经有明确的立法规范,我国《民法典》若对于代孕进行规范,既是与时俱进,同时也能更好地与国际社会接轨。

三、规范代孕亲子关系的基本思路

1.与《民法典》法律思想保持一致

(1)顺应“子女最佳利益”原则

依《民法典》婚姻家庭编规定,确认代孕亲子关系的方式大致如下:孩子出生后,孕母为代孕子女的母亲,孕母配偶为父亲;在孕母配偶向法院提出“否认之诉”,其与孩子的亲子关系得到否认之后,委托方丈夫可因基因关系主张成为代孕子女的父亲,其妻子成为“继母”。尤其是对于“完全代孕”而言,即使是怀孕分娩的孕母,与其所生子女也并无基因关系,也并未像委托方妻子那样对孩子寄予充沛的感情,却成为了孩子的合法母亲,而她的丈夫——一个与孩子完全没有任何联系的男性,理所当然成为孩子的父亲,孩子在这样的家庭关系下生活,显然不是最有利的。

“继母与继子女”关系是母子(女)关系,受到法律认可,但父亲与“继母”组成的家庭,对于孩子而言,并不是最好的生长环境,在孩子心中,会一直认为母亲另有她人。如果孕母不愿将孩子交予决定代孕生育子女的委托夫妻,而由自己和丈夫做孩子的父母,孩子一边与“母亲与继父”共同生活,一边又面对着真正决定其出生并始终渴望与其共同生活却无法实现的“父亲与继母”,这样复杂的亲属关系同样不利于孩子成长。

所以,法律明确代孕子女与孕母夫妻、委托夫妻的亲子关系,才能真正契合婚姻家庭编中的“子女最佳利益”原则。

(2)平衡代孕主体的关系

在父母子女关系的确认上,如果没有法律的直接规范,委托夫妻是弱势的。本文即使不讨论代孕产生的“复杂”的家庭关系对于孩子的成长是否有利,单就这个代孕亲子关系确认的顺序而言,决定采取代孕方式生育子女的委托夫妻本就十分被动。他们只有在孕母夫妻双方都不愿意成为孕子的父母,提出婚生否认之诉,并且被法院确认之后,才能第二顺位成为孩子的父亲和“继母”。

此时,在花费巨大的代孕成本生下代孕子女后,委托夫妻仍旧面临着得不到孩子的巨大风险,而这种风险及背后带来的利益如果不加以明确规范,可能成为犯罪根源。尤其是孕母与代孕子女拥有基因关系的“局部代孕”,代孕母亲很可能因此顺理成章成为孩子的母亲去做一个“违约者”,而不顾可能已经为此付出了巨大代价的委托夫妻。此时,法律有必要并且应当通过明确委托夫妻与代孕子女的父母子女关系,去平衡代孕协议双方的关系[18],保护弱势的代孕主体。

(3)保护婚姻家庭中的弱者

婚姻家庭法的立法宗旨,就是保护家庭关系中的弱者,实现男女平等。不可否认的是,人工辅助生殖技术,既包括“试管婴儿”,也包括“代孕”。二者的区别在于,前者更多解决的是“丈夫不育”,后者解决的则是“妻子不孕”。对于丈夫不育的生理问题,人工辅助生殖技术可以帮助解决实现生育,并且受到法律承认;而对于妻子不孕,人工辅助生殖技术同样可以帮助解决实现生育,却无法受到法律保护。如果只注重夫妻一方,只能保护丈夫的利益,忽略了女方利益,这显然不符合婚姻家庭编要加强女性保护的观念,比如“家务劳动补偿”,就是典型的女性保护倾斜性立法,极具实践意义。亲属法入《民法典》的意义,原本就在于“更好保护家庭弱者权益”[3],相较于男性,婚姻关系中女性常处于弱势,如果女性无法生育,他们比男性更容易面临离婚的风险。于是,代孕中的女性有必要受到法律的倾斜性保护,《民法典》中应当承认代孕子女的法律地位,对其亲子关系加以明确。

(4)建立更为合理的亲子关系

从我国现有的“分娩者为母”这一亲子关系认定基础看,精子来源与卵子来源并不是决定父母子女关系的根本,而决定亲子关系的根本是受孕者,即谁来怀孕。简单来说,谁怀孕生产,谁就是孩子的母亲,其丈夫为孩子的父亲,被否认者除外,但这个规定适用于代孕显然不够合理。孕母怀孕生产的目的在于获取孩子之外的利益如金钱,孕子的出生并非孕母决定和期待的,她缺乏成为“母亲”的主动性;而其配偶,只是因与孕母的婚姻关系,就使他成为一个“明知不是自己的孩子”的父亲,如此建立起的亲子关系,明显欠缺合理性。所以,代孕亲子关系需要法律的明确规定,使其合理化。

2.以现有两种“准血亲”认定方式为基础

依据《民法典》婚姻家庭编,我国无血缘关系的父母与子女法律拟制方式主要有以下两种:

(1)继父母子女关系

子女的父母一方死亡,另一方带子女再婚,新的婚姻家庭关系中,如果新配偶对该子女形成事实上的抚养关系,就成为我国法律规定的“继父母子女关系”。根据《民法典》第849条、第882条,我国判断继父母子女关系的主要依据是形成抚养事实,而形成抚养事实需要两个要件:主观意愿和抚养教育行为。首先,新的配偶主观上愿意接受配偶的婚前子女,并与其以父母子女关系相处;其次,父母对该子女尽到抚养、照顾、教育等义务。继父母子女的亲子关系形成后,有血缘关系的父母一方死亡,不影响无血缘关系一方与该子女的亲子关系。

(2)收养关系

根据《民法典》第884条,收养人在符合收养条件时,在县级以上人民政府民政部门登记后,收养关系成立。合法的收养程序是收养的必要条件,这意味着,未经登记和收养关系为无效收养,不受法律保护。而我国对于收养父母有着严格的条件限制,且程序繁琐。当然,法律要在收养的便利性与被收养子女将来的生活环境保障中做出平衡,以尽可能保护未成年人利益[4],因此,严格的收养条件是必需的。

3.两种类型的代孕亲子关系应当分别予以规范

《民法典》秉承的现行婚姻法规定的以上两种非血缘关系的“准血亲”,并没有解决代孕子女的父母子女关系问题。代孕胚胎的卵子来源不同,据此分为完全代孕和局部代孕两种;而生物学遗传基因直接决定了孕母与代孕胎儿及出生后代孕子女的亲属关系。因此,基于两种不同的代孕亲子关系的确立,本文需要分别讨论。

(1)完全代孕

完全代孕,是将受精卵通过医疗技术植入孕母体内进行怀孕分娩。对于孕子基因完全来自于委托夫妻的完全代孕,委托夫妻是否可依据积极的亲子鉴定结果,证明其夫妻与孕子具有生物学遗传关系而向法院提起确认之诉,请求法院直接确认亲子关系及抚养关系,或是只能通过收养途径形成合法的亲子关系。显然这两种方式对委托夫妻而言都需要较高的成本,甚至面临孕母违约拒不交付孕子的风险。即使委托夫妻完成了法定的亲子关系确认程序,时间可能是几个月,也可能是几年,此时孩子已经在孕母家庭形成了成长的第一印象,并建立起了稳定的、先入为主的家庭关系,此时再将其带离原生家庭,对子女成长必然会产生不利影响。

另一种完全代孕,是孕子胚胎的卵子来自于匿名捐卵者,与委托丈夫的精子形成受精卵后再由孕母怀孕分娩,这就会形成一种事实上的矛盾。代孕子女与代孕母亲没有任何生物学关系,但其母方基因来源不明,作为分娩者的孕母也不想抚养这个孩子;相反,想抚养孩子的委托母亲却无法合法成为孩子的母亲。在渴望孩子并寄托了感情的委托夫妻与被动怀孕不想抚养孩子的孕母家庭之间,显然前者对于孩子的成长更有利。但按现有法律规定,孩子应当跟随孕母家庭生活,这与“子女最佳利益”原则相悖。

(2)局部代孕

对于局部代孕,因孕子卵子来自于孕母,所以提供精子的委托父亲之配偶,即与他一同决定采取代孕方式生育的妻子,只能成为孩子的“继母”。而事实上,她才是决定孩子出生并真正对这个孩子寄托了更多感情同时与孩子一同生活并承担抚养教育义务的“母亲”。根据《民法典》关于离婚后父母抚养子女的规定可推知,亲生父亲与亲生母亲如果不在同一个家庭,孩子在哺乳期内应当跟随孕母家庭生活,待其成长到一定阶段,才可交由父亲的家庭抚养。一方面,对于代孕而言,孕母主观上并不期望抚养孩子,客观上其生活条件不能比委托别人生孩子的委托夫妻家庭条件更优越,因此,就孕子而言,出生后就跟随委托夫妻家庭生活才是最符合“子女最佳利益”原则的。另一方面,委托方妻子的“继母”身份,会使孩子心存芥蒂,这亦会对孩子成长产生消极影响。

四、对《民法典》规范代孕亲子关系的具体建议

代孕子女具有婚生子女地位,这一点已经得到了以杨立新为代表的越来越多学者的认可[19]。确认代孕亲子关系,首先要否认孕子与孕母及其配偶之间的父母子女关系,然后要确认孕子与委托夫妻之间的亲子关系。对于孕子与孕母夫妻间亲子关系的解除,可通过《民法典》规定的“婚生否认之诉”制度得到解决;而如何建立起孕子与委托夫妻之间的亲子关系,需要法律加以明确。

1.否认孕母夫妻与孕子的亲子关系

对代孕子女而言,根据“分娩说”确定母子(女)关系欠缺合理性。基于分娩这一事实确立亲子关系的最大的优势在于简便,但法律关系不够周全。世界上多数国家确定父母子女之间的亲子关系采取推定方式。既然是推定,就可能与事实不符;也正是因为这个原因,《民法典》第850条规定了“婚生否认之诉”制度,允许权利人主张否认父母子女关系。否认父亲与子女亲生关系的主要证据,就是父亲与该子女没有基因关系。相类似地,如果女性只是“代她人而孕”,亦可否认母子(女)关系。

(1)完全代孕

婚姻家庭编本就是最能体现男女平等的法律[3],男女应当平等地享有非因生理差别产生的所有权利。所以,在完全代孕中,孕母不提供卵子,与代孕子女没有基因关系,那么,她可以像男性一样,基于无基因关系的科学证明,主张否认自己的母亲身份;与代孕子女具有基因关系的委托方妻子,便可成为母亲。

完全代孕中,孕母的婚生否认之诉不是委托方妻子与孕子建立亲子关系的必经程序。因为孕母与孕子没有基因关系,怀孕分娩是履行代孕协议的内容,所以,委托方妻子与孕子的母子(女)关系由法律直接规定即可;孕母是否向法院提起婚生否认之诉,并不影响委托方妻子与孕子的母子(女)关系。如果孕母拒绝交付孕子并主张因分娩事实产生的母子(女)关系,则需承担违约责任,并面临日后因委托方妻子提供积极的亲子鉴定结果而在亲子关系纠纷中败诉的风险。

(2)局部代孕

局部代孕的孕母与孕子具有基因关系。对于婚生否认之诉的举证,只能依据有效的代孕协议进行,请求法院解除其与孕子的母子(女)关系,且解除后不得再次请求法院确认两人关系。法院确认解除孕母与孕子的母子(女)关系后,委托方妻子才可依法成为该子女母亲。为平衡代孕双方利益,尽早稳定孕子的家庭关系,建议对孕孕母提起婚生否认之诉加以时间限制,如孕母夫妻应当在孕子出生后30日内,向法院提起婚生否认之诉。

局部代孕孕母提起的婚生否认之诉,是委托夫妻与孕子之间代孕亲子关系建立的必经程序。这是因为孕母与孕子具有基因关系,且有怀孕分娩事实,确是孕子之母;但她怀孕分娩事实系履行代孕协议,因此,孕母可以选择是否向法院提起婚生否认之诉,孕母也可以是否与孕子建立母子(女)关系。如果局部代孕母亲不愿意向法院请求解除与孕子的母子(女)关系,则她是孕子之母,但这并不影响孕子是委托方夫妻的婚生子女地位。

一般情况下,当孕母因代孕事实依法提起对孕子的婚生否认之诉后,法院应当支持孕母夫妻解除与孕子的亲属关系。但也有例外,在孕子未出生时,如果代孕夫妻因故无法抚养孕子,如委托夫妻死亡或丧失民事行为能力,孩子由委托夫妻抚养就不利于孩子成长,这与“子女最佳利益”原则相悖,所以必须由法院进行衡量,在必要时限制孕母的婚生否认请求权。当然,只有在委托方夫妻丧失抚养能力时才可能出现消极的裁判结果。除此之外,法院应当支持孕母夫妻与孕子解除父母子女关系。

2.确认委托夫妻的亲子关系

如果孕母愿意将代孕子女交给委托夫妻,那么,立法面对的问题就是委托夫妻与代孕子女的亲子关系是否可以得到《民法典》的确认。

(1)完全代孕

因为完全代孕的孕母与孕子无基因关系,因此,建议直接规定:委托方妻子是采取完全代孕方式所生子女的母亲。这样规定的优势在于,委托夫妻与孕子亲子关系的建立,只需要积极的亲子鉴定结果,而不需通过收养途径,简化了完全代孕的亲子关系认定程序,降低了繁琐的确认程序带来的确认成本,能更快地将孕子带到委托方夫妻身边抚育,亦是对孩子利益的一种保护。也就是说,当孕母解除与孕子的母子女关系后,委托方夫妻可凭有效的代孕协议和积极的亲子鉴定结果向民政部门申请成为孕子的父母,而不需其他认定程序。

(2)局部代孕

如果是卵子来源于孕母的局部代孕,那么,孕母是与孕子具有生物学遗传关系的生母。如果孕母提起婚生否认之诉并得到法院确认,则其与孕子的母子关系解除,委托夫妻可建立与孕子的亲子关系;如果孕母没有提起婚生否认之诉,同时,委托方丈夫为孕子的生物学父亲,委托方妻子基于与孩子父亲的婚姻关系,成为孕子的“继母”,孩子为委托夫妻的婚生子女。法律需要明确的,是因代孕出生的子女,在出生后即跟随生物遗传关系的父亲及其配偶生活,而不是必须跟随“生母”一起生活至一定阶段再转移孩子的抚养权,这样更有利于孩子成长。

综上,采取代孕方式出生的子女,委托方丈夫为该孕子的父亲;孕子是委托夫妻的婚生子女。在完全代孕中,委托方妻子是代孕所生孩子的母亲;在局部代孕中,如果孕母自愿解除与孕子的母子(女)关系,则委托方妻子与该孕子之间为母子(女)关系。

五、结 论

亲子关系,是婚姻家庭法规范的主要内容之一。它是婚姻家庭关系的基础,也是规范继承、赡养、离婚等法律关系的根源。对于当今越来越多的非传统意义上的“子女”,法律应当完善现有的亲权制度,使人工生育子女成为合法的亲子关系主体,这就需要重新思考法律对于亲子关系的建立模式。新的建立模式势必影响现有的亲权制度,而亲权制度的更新,不仅在于亲子关系理念和方式的更新,也应当包括权利义务在内的亲权制度的重新构造。亲子关系是婚姻家庭权利义务的基础。《民法典》是一体的、立体的,合同法、亲属法、继承法多角度对代孕问题进行统一规范。比如,对于代孕协议的有效性、代孕子女的亲子关系认定、代孕胎儿的继承份额等方面,保证法律的系统性、连贯性。因此,代孕子女与其他人工辅助生殖技术出生的子女一样,应当受到法律承认,具有婚生子女的法律地位。

代孕亲子关系可以明确规范,但代孕是否开放需慎重推行。这不仅要综合考量经济实力、国际地位、人口素质等因素,还要分析配套制度和社会环境是否能够抵御负面效果冲击[20]。开放代孕乃大势所趋,但需谨慎推进,不可一蹴而就。