辽西北地区抗旱技术筛选与应用探讨

2021-07-14任媛媛

任媛媛

(辽宁省朝阳水文局,辽宁 朝阳 122000)

辽宁西部属于旱灾发生影响程度较大的区域,因此影响区域粮食的稳定安全生产,为保障粮食安全需要对灌溉抗旱技术进行优化和筛选[1]。按照辽西地理位置以及水资源分布特点,采用常规农业灌溉方式,对膜下喷灌、膜上微喷灌溉等节水灌溉技术进行试验对比,筛选出适合于辽西地区的最优灌溉方式,从而为春、伏旱玉米的稳定高产提高重要的保障[2]。当前,喷、微灌在节水灌溉模式中应用范围逐步加大,而国内外喷、微灌方式正在向节能、高效、多功能以及自动化管理方式逐步转变[3-13]。任何一种灌溉节水模式都在不同区域有其适用条件,需要因地制宜的对喷、微灌技术进行推广和普及[14]。我国由于覆盖范围广,需要采用激光控制、畦田灌溉等自动化灌溉以及墒情监测技术对灌溉管理措施进行不同程度的改进,从而使得精细灌溉在田间逐步得到有效控制[15]。为提高辽西北地区节水灌溉能力,亟需对区域抗旱技术进行筛选,选择适合于辽西北地区的节水灌溉模式。研究成果对于辽西北地区节水灌溉能力提升具有重要的参考意义。

1 试验区概况

试验区位于东经119°18′及北纬41°17′的老哈河东岸,地处辽宁西部的建平县中西部,区域属于大陆季风型气候,处于气候过度区,区域多年平均气温为7.1℃,多年平均降水量为410mm,属于典型的半湿润半干旱气候。区域多年蒸发量均值为1200~1600mm,积温有效值为3200℃,砂壤土为试验区域主要土壤质地类型,土壤比重和容重分别为2.71以及1.4g/cm3,有机质在土壤中的比例为1.66%,土壤中速效氮、磷、钾分别为40、12.55以及80ppm,田间持水量为10.5%~20.0%,为中等酸碱度土壤,地下水埋深最高值3.6m。初霜和终霜日多年分别为9月22日以及5月9日,无霜期在125~133d之间。

2 试验处理设计与方法

2.1 试验处理设计

根据玉米不同生育阶段的需水特点,设定对应的土壤含水量条件,试验设置结果见表1。丹玉42为玉米试验样本,试验玉米种子密度为3200株/亩。春播前进行土地翻耕和整平,按照每亩施用1000kg农家肥(鸡粪)。

表1 玉米不同生育阶段土壤水分下限控制标准 单位:%

2.2 试验方法

在建平县灌溉试验站进行玉米地面灌溉技术的试验对比,6种灌溉技术应用模式分别为膜下微润灌(MWR)、微润灌(WR)、膜下滴灌(MD)、膜下微喷(MWP)、低压管灌与微喷联合灌溉(WPGG)和低压管灌(GG)。各试验小区种植相同玉米品种,种植模式采用大垄双行方式。重复进行3次对比观测试验,壤水分测量仪用于测定土壤含水率。土壤湿度作为玉米每个生育阶段的控制指标,降水前后作物根系土壤含水量用有效降水量确定,水量平衡原理用于计算作物耗水量,试验站的气象观测资料作为气象资料。

2.3 生育期灌水量分析

2019年,受春旱影响,各灌溉模式在玉米苗期灌溉2次,WP模式采用微喷带灌溉,各模式的灌水量约占GG模式的2/3;玉米生长后期,WP和DG均采用管灌,灌水量90mm。2017年MWR、MDG、MWP、WR、WPGG模式灌水量分别较GG模式减少106.4、124、109.2、33.8和32.4mm;2018年MWR、MDG、MWP、WR、WPGG模式灌水量分别较GG模式减少50.7、60.6、54.0、50.7和23.8mm。2018年MWR、MDG、MWP、WR、WPGG模式灌水量分别较GG模式减少56.5、60.8、59.8、55.9和35.2mm。说明采用滴灌、微灌、微喷及压片式微喷带灌溉可明显减少灌溉水量,最省水的灌溉模式为膜下滴灌,其次为膜下微喷,依次为膜下微润灌、微润灌和微喷带与管灌联合灌溉模式。不同灌溉模式玉米生育期内灌水情况见表2。

表2 不同灌溉模式玉米生育期内灌水情况 单位:mm

3 试验结果与分析

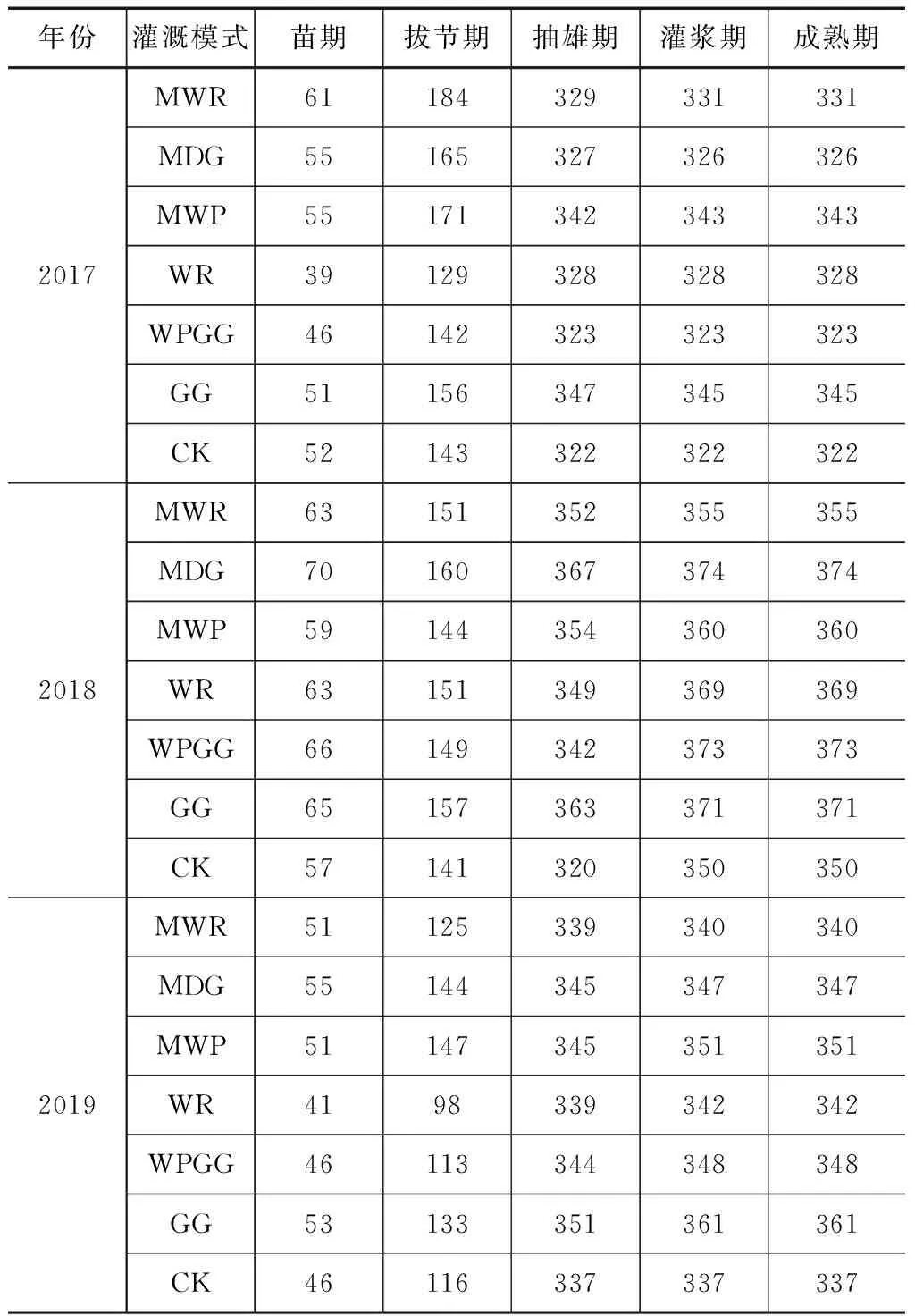

3.1 不同灌溉技术模式的玉米株高动态

在7种灌溉模式中,2017年MWP和GG玉米的株高略高其余灌溉模式,2018和2019年各种灌溉模式在成熟期株高比较接近。植株高大健壮,茎叶繁茂是高产的基础,这些灌溉模式的株高均在抽穗期就达到了生育期的最高值。由于灌溉前2个生育期的水分控制,不同灌水模式的玉米长势不同,结果为膜下微润灌>膜下微喷>膜下滴灌>传统灌溉>管灌与微喷联合灌>微润灌>无灌溉,在后期水分补充上植株迅速恢复,最后趋于一致。WPGG、GG未覆膜,前期植株长势较低,后期明显增加,MWR前期植株长势较好,后期逐渐平缓。2017—2019年不同灌水模式下玉米生育期株高数据见表3。

表3 不同灌水模式下玉米生育期株高数据

3.2 不同灌溉技术模式的玉米叶面积动态

2017—2019年不同灌水模式下玉米生育期叶面积数据见表4。玉米高产不仅要保证足够大的叶面积,而且要求叶面积的增长及消减进程合理,才能保证玉米的高产。

由表4可知,不同灌水技术模式下玉米叶面积指数均呈单峰曲线变化,表现为在拔节期前增长缓慢,拔节后迅速增长,在灌浆期达到最大值,而后缓慢下降。在玉米的全生育期内,玉米叶面积指数与灌溉模式、农艺措施比较密切,覆膜处理的各种灌溉模式均高于未覆膜处理;WR和CK在苗期和拔节期,叶面积指数较其余灌溉模式小。在整个生育期内,无灌溉的叶面积指数较同期各种灌溉模式的叶面积指数小。

表4 不同灌水模式下玉米生育期叶面积数据

2017—2019年的试验数据表明,WPGG与GG相比,在苗期与拔节期,WPGG因采用节水灌溉模式,其叶面积指数小于同期GG叶面积指数。MWR与WR相比,在苗期与拔节期,MWR的叶面积指数均高于同期WR叶面积指数。

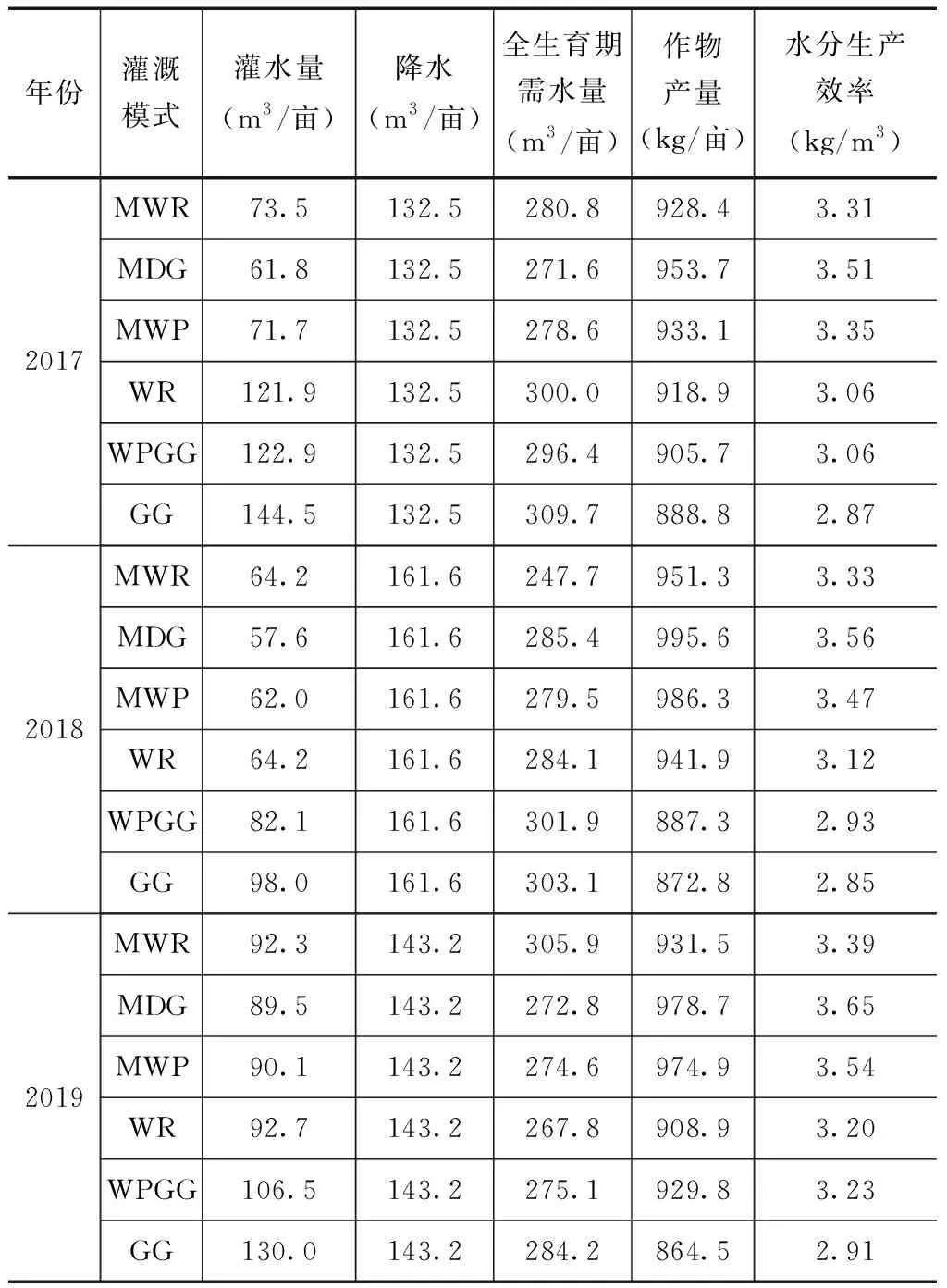

3.3 不同灌溉技术模式的玉米产量与灌溉水分生产效率

2017—2019年不同灌溉技术模式下玉米生育期需水量、产量及水分生产效率见表5。

由表5可知,2017年MDG、MWP、MWR的玉米水分生产效率较GG分别提高了0.44、0.64 、0.48kg/m3,2018年MDG、MWP、MWR的玉米水分生产效率较GG分别提高了0.48、0.71、0.62kg/m3,2019年MDG、MWP、MWR的玉米水分生产效率较GG分别提高了0.48、0.74、0.63kg/m3,提高幅度在14%以上,表明了覆膜微灌能有效提高水分生产效率。

表5 2017—2019年玉米水分生产效率计算

2017—2019年MWR的玉米水分生产效率较WR分别提高了0.25、0.21、0.19kg/m3,提高幅度为8.05%、6.73%和5.94%,说明同一种灌溉模式覆膜后,能提高水分生产效率。

2017—2019年WR的水分生产效率较GG分别提高了0.19、0.27、0.29kg/m3,提高幅度为6.62%、9.47%和9.97%,说明微灌较低压管灌能显著提高水分生产效率。

3.4 示范区应用效果分析

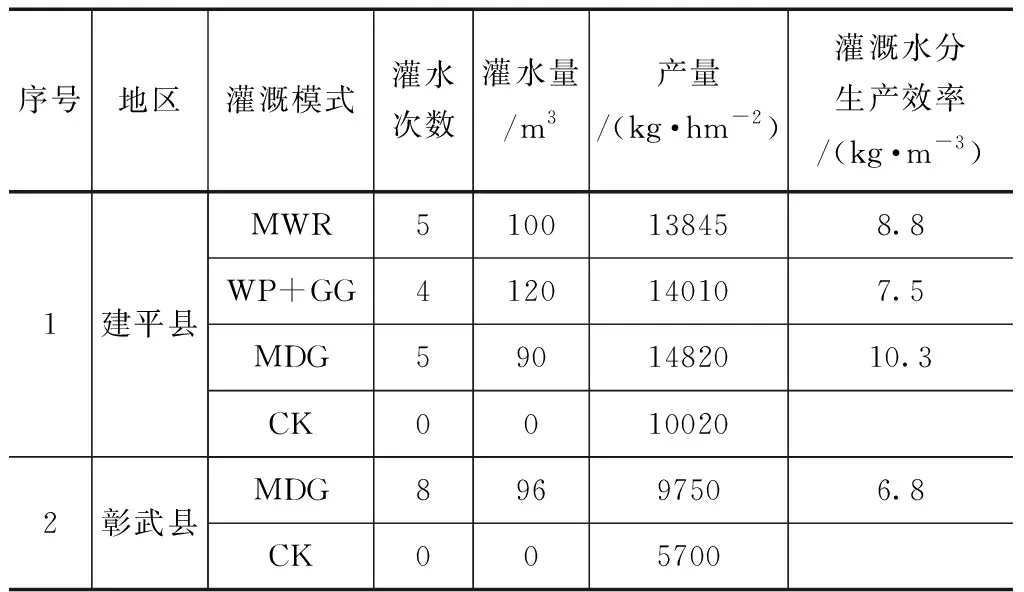

在朝阳建平县太平庄乡建立示范区640亩,在阜新彰武县双庙子乡建立示范区320亩,共计960亩,示范的灌溉技术包括MWR、MDG、WP+GG,见表6。

表6 示范区建设面积

示范区玉米生育期内灌溉次数、灌水量和产量,见表7。

表7 示范区应用效果观测分析

通过示范区应用效果分析可知,建平县项目区MWR、MDG生育期内灌水5次,灌水量分别为100和90m3,WP+GG生育期内灌水4次,灌水量为120m3,MWR 、MDG较WP+GG节约水量分别为20和30m3,亩产量分别提高了-29、24kg,灌溉水分生产效率分别提高了1.3和2.8 kg/m3,提高幅度为14.9%和27.2%。说明MDG灌溉技术较WP+GG灌溉技术不但可以节水,还能够实现小幅的增产,大大提高了灌溉水分生产效率。MWR灌溉技术较WP+GG灌溉技术产量有所小降,但节水效果明显,灌溉水分生产效率显著提高。

彰武县项目区MDG生育期内灌水8次,灌水量分别为96m3。因土壤性质决定,该区域只能采用微灌等灌溉技术,与无灌溉相比,亩产量分别提高了270kg,增产了3/4,效益可观,说明膜下滴灌灌溉技术适合彰武地区应用。

4 结论

(1)不同灌水技术模式下玉米叶面积指数均呈单峰曲线变化,在拔节期前增长缓慢,拔节后迅速增长,在灌浆期达到最大值,而后缓慢下降。

(2)玉米的全生育期内,玉米叶面积指数与灌溉模式、农艺措施比较密切,各种灌溉模式的覆膜处理均高于未覆膜处理;WR和CK在苗期和拔节期,玉米的叶面积指数较其余灌溉模式小。在整个生育期内,无灌溉的玉米叶面积指数较同期任何灌溉模式的玉米叶面积指数小。

(3)辽西北地区水分利用效率与效益比较高的灌溉技术模式在后续研究中还需要对其方案操作的难易程度进行重点分析。