贫困对儿童的影响及社会保障政策回应

2021-07-12张浩淼朱杰

张浩淼 朱杰

【编者按】少年儿童是国家的未来,是中华民族的希望。儿童的健康成长是国之大事。本期“民生·治理”专题,聚焦儿童贫困、儿童保护和儿童福利,这三个相互关联的民生建设和治理中有关儿童健康成长的关键问题。张浩淼、朱杰的《贫困对儿童的影响及社会保障政策回应——基于三个理论视域的分析》一文,透过家庭与环境压力、资源与投资、贫困文化这三个理论视域考察贫困对儿童的主要影响及社会保障政策回应,结合我国实际情况,提出了反儿童贫困社会保障政策的完善路径;贾玉娇的《儿童保护中国家干预力穿破家庭壁垒研究》一文,通过对儿童保护中国家与家庭边界问题的深入讨论,提出了国家与家庭边界归位的路径及相关政策建议;徐富海、姚建平的《美国儿童福利制度发展历程、特点与启示》一文,回顾了美国儿童福利制度发展历程,并对其内容和特点进行了分析,再讨论了美国经验对中国的启示。这组文章有不少新观点和新思路,有很强的现实意义,希望对理解当前我国儿童贫困、儿童保护和儿童福利问题有所帮助,以期引起学术界更多的关注和研究。

摘要:贫困会给儿童带来诸多负面影响,透过家庭与环境压力、资源与投资和贫困文化这三个理论视域考察贫困对儿童的主要影响及社会保障政策回应,可以发现,我国主要是通过困境儿童保障措施和“分类施保”救助措施应对家庭与环境压力,通过儿童营养健康保障措施和教育福利应对资源与投资不足,并通过就业救助与教育福利应对贫困文化的影响。然而,无论是政策文本还是实践效果方面,我国相关社会保障政策回应均有进一步改进和完善的空间,为此,需要在总结理论启示的基础上,结合我国实际情况进行反思,进而提出反儿童贫困的社会保障政策的完善路径。

关键词:贫困;儿童;低保家庭;社会保障政策;儿童权利

中图分类号:C913.7 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2021)03-0016-012

一、引 言

贫困会给人带来诸多负面影响,对儿童的影响尤甚。儿童处于身心成长发育的关键时期,贫困不仅会影响儿童当下的生活,还会影响其未来的发展,且儿童由于对家庭的依赖,对贫困的影响只能被动地接受。相比而言,成年人身心已经高度定型,贫困主要影响其当下的生活,且成年人有独立的行为能力,在应对贫困影响方面有一定主动性。考虑到儿童成长发展的特殊性和儿童贫困影响的长远性,社会保障政策对儿童贫困问题的回应和干预非常必要,如果儿童贫困问题得不到社会保障政策的有效回应,就会增加儿童在成年后继续贫困的概率,造成贫困的代际传递。

由于贫困对儿童身心发展带来的重大影响,探索和阐明贫困对儿童产生影响的主要途径对于全面理解与有效应对贫困对儿童的影响非常关键。通过总结既有研究,可将主要影响途径归结为家庭压力、资源投入和文化特征等方面。一是贫困家庭中的成人通常面临工作不稳定、经济窘迫以及其他衣食住行等生活压力,[艾娟:《为什么贫困会阻碍儿童的发展:基于心理学的解释》,《江汉学术》,2017年第5期。]而贫困压力下的父母与子女的积极互动较少,给予儿童的关怀和支持明显不足,[Nievar M.,Angela and Luster Tom, “Developmental Processes in African American Families: An Application of McLoyd's Theoretical Model”,Journal of Marriage & Family, vol. 68, no. 2(May 2006), pp. 320-331.]并且压力还会影响家庭关系和父母的心理状况,通过父母的教养行为对儿童产生不良影响。[April S.,Masarik and Rand D. Conger, “Stress and Child Development: A Review of the Family Stress Mode”,Current Opinion in Psychology, vol.13 (February 2017), pp. 85-90.]二是贫困通过影响家庭对儿童的资源投入进而对儿童发展产生重要影响。研究表明,贫困家庭的儿童落后于富裕家庭的儿童,重要原因之一是贫困家庭的父母对子女的经济投入和时间投入较少。[Greg J. Duncan, Katherine Magnuson and Elizabeth Votruba-Drzal, “Boosting Family Income to Promote Child Development”,Future of Children, vol. 24, no. 1(Spring 2014), pp. 99-120.]三是贫困文化因素使贫困家庭的贫困思维、贫困观念、贫困行为等不利条件在家庭内部由父母潜移默化地传递给子女,由此造成贫困的恶性循环。[李涛、邬志辉、周慧霞、冉淑玲:《“十四五”时期中国全面建设小康社会后教育扶贫战略研究》,《教育发展研究》,2020年第23期。]

由上可见,家庭压力、资源投入和文化特征这些阐释贫困对儿童影响的途径分别对应着家庭与环境压力、资源与投资和贫困文化这三个理论视域。其中,家庭与环境压力视域透过发展心理学的视角,强调家庭内部的关系和互动,突出贫困压力导致父母心理状态和育养方式的改变,从而对儿童的心理和行为带来消极影响;资源与投资视域透过人力资本投资的视角,强调家庭拥有资源与资本投入的重要性,认为贫困制约了家庭对儿童的经济投入和时间投入,进而不利于儿童的人力资本积累和身心发展;贫困文化视域透过文化视角,强调贫困群体形成了边缘化的行为与价值观,而这些行为与价值观会逐渐传递给下一代,导致贫困的代代相传。[康西安、丹齐革:《改变贫困,改变反贫困政策》,刘杰等译,中国社会科学出版社2014年版,第83-86页。]三個理论视域相对独立的同时也相互关联。家庭与环境压力视域和资源与投资视域均论及家庭收入不足与经济窘迫进而导致对儿童身心发展的不良影响,但这两大理论视域的视角和侧重点不同。前者透过发展心理学视角,侧重经济压力对贫困家庭中父母和儿童的情感和心理的消极作用;后者则透过经济学的人力资本投资视角,侧重家庭对贫困儿童经济投入和时间投入不足而造成的不良影响。由于家庭与环境压力视域不仅涉及贫困家庭中的儿童也涉及父母,因此,各国社会保障政策回应主要是针对贫困家庭的收入支持和专项特殊服务,即更多以家庭为单位提供经济和服务支持,儿童作为家庭成员受益。由于资源与投资视域主要涉及贫困家庭中儿童的经济投入和时间投入不足,即贫困家庭中儿童的人力资本投资不足是关注焦点,因此,各国社会保障政策回应主要是围绕贫困儿童的健康营养保障措施、儿童照顾与教育措施以及有利于儿童未来发展的资产积累措施,这些措施直接针对贫困儿童,儿童是直接受益者,这也是资源与投资视域和家庭与环境压力视域的重要区别。另外,资源与投资视域和贫困文化视域均涵盖了对子女教育重要性的强调,不同之处在于资源与投资视域关注在哪些具体方面进行投资,贫困文化视域则关注何种方式可以有效减弱贫困的代际传递效应。

伴随着脱贫攻坚工作的全面胜利,我国完成了消除绝对贫困的历史任务,但同时应该注意到,我国仍有众多低收入人口,截至2021年2月,城乡低保户数分别为485.8万户和1986.9万户,城乡低保人数分别为799万人和3612.4万人,[民政部:2021年2月民政统计数据,http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjyb/qgsj/2021/202102.html。]这些人口不仅自身生活较困难,而且无力为子女提供良好的教育和健康条件,有较为明显的贫困代际传递趋势。[王杰秀主编:《中国困难家庭儿童社会政策支持研究》,中国社会科学出版社2020年版,第2页。]在此背景下,上述三大理论视域在中国的解释力如何?这些理论视域能带来哪些启示?不同理论视域下,我国社会保障政策如何回应贫困对儿童的影响以及政策怎样改进才能更有效地进行回应?本文旨在从三大理论视域入手,检视贫困对儿童的主要影响以及社会保障政策回应,考察我国相关社会保障政策回应是否能全面、有效地消除贫困对儿童的影响,并通过理论分析获得启示,以结合我国实际提出反儿童贫困的社会保障政策的完善思路。

二、 家庭与环境压力视域:理论基础与中国情境

(一)理论基礎

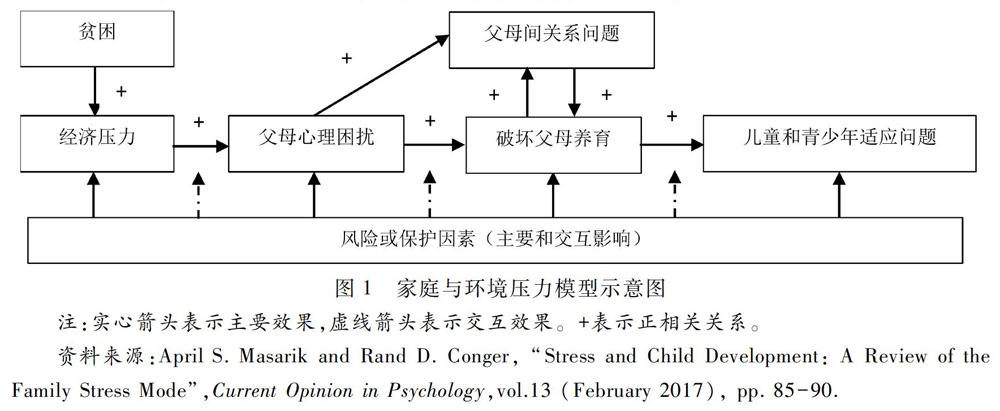

家庭与环境压力模型理论由格林·埃尔德(Glenn Elder)于1970年代首先提出,其从发展心理学的视角,强调经济处于弱势的家庭在日常环境中面临巨大压力,这种压力会影响人的身心发展。[康西安、丹齐革:《改变贫困,改变反贫困政策》,刘杰等译,中国社会科学出版社2014年版,第83-84页。]贫困会削弱个人应对新问题和新困难的能力,在消极的生活事件发生后,贫困者比社会经济地位较高的人更容易遭受心理健康问题。[Jane D. Mcleod and Ronald C. Kessler, “Socioeconomic Status Differences in Vulnerability to Undesirable Life Events”,Journal of Health and Social Behavior,vol. 31, no. 2 (June 1990), pp. 162-172.]随着时间推移,压力带来的个人痛苦可能会导致家庭关系紧张,引发父母间的矛盾和冲突,进而影响父母对子女的养育,最终威胁到生活在贫困家庭中儿童的健康和福祉(如图1)。[April S. Masarik and Rand D. Conger, “Stress and Child Development: A Review of the Family Stress Mode”,Current Opinion in Psychology, vol. 13 (February 2017), pp. 85-90.]根据上述理论观点,贫困家庭相较于普通家庭而言,承担更大的生活经济压力,当无法有效处理消极生活事件时,会给贫困家庭的父母带来抑郁情绪和精神痛苦,而父母则会把不良情绪发泄在儿童身上,引发父母不当的养育行为和生活方式甚至儿童虐待,给儿童的身心健康和发展带来不利影响。[康西安、丹齐革:《改变贫困,改变反贫困政策》,刘杰等译,中国社会科学出版社2014年版,第83-84页。]相关研究也证实,贫困会削弱父母抚养子女的能力,贫困与父母行为之间联系的主要因素在于消极生活事件过多、婚姻关系的缺失或中断所产生的心理困扰,导致贫困通过影响父母对儿童的行为而对儿童的社会情感功能产生不利影响,会造成儿童抑郁和产生各种行为问题。[Irene J. Kim, Gene H. Brody, Rand D. Conger, Frederick X. Gibbons, Ronald L. Simons and Xiaojia Ge, “Parenting Behaviors and the Occurrence and Co-occurrence of Depressive Symptoms and Conduct Problems Among African American Children”,Journal of Family Psychology,vol. 17, no. 4 (December 2003), pp. 571-583.]

以儿童津贴或税制优惠为代表的现金支持是帮助贫困家庭缓解经济压力的重要政策。当前许多发达国家根据家庭生育的子女数量对所有养育子女的家庭给予普惠型儿童津贴,除了直接给付现金外,不少国家还通过设置税收抵免政策,减轻有儿童的贫困与低收入家庭的经济负担。另外,针对贫困带来的心理健康问题和家庭问题,不少国家也给予了政策关注,提供相应的家庭服务支持。例如,美国开端计划(EHS)提供的特殊服务包括为有不同需要的贫困家庭提供专项服务,如危机干预、精神健康服务、家庭暴力援助、婚姻关系教育等。[Administration for Children and Families, Early Head Start Services Snapshot: National (2015-2016),https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/service-snapshot-EHS-2015-2016.pdf.]英国通过慈善机构“防止虐待儿童协会” (NSPCC)来防止公众和家庭对儿童实施不当行为,保护儿童免受虐待并对相关儿童家庭进行帮助与支持。[丰华琴:《英国防止虐待儿童协会(NSPCC)的产生及其救助实践》,《学海》,2018年第3期。]上述经济和服务支持主要以贫困家庭为单位,儿童作为贫困家庭的成员受益。

(二)中国情境

在中国语境下,重新审视家庭与环境压力理论解释非常必要。古语云“贫贱夫妻百事哀”,贫困会给家庭带来多方面的压力,这些压力会导致父母之间矛盾丛生,影响他们的情绪和婚姻质量,甚至会把不良情绪发泄在儿童身上,出现儿童虐待。贫困家庭通常缺乏适当的教养方式,或因忙于生计而亲子互动不足,疏于对儿童的照料,这种质量较低的家庭环境对儿童的成长和发展相当不利。2015年针对四川、甘肃、云南等西部省份贫困地区的调查发现,偏远贫困地区的儿童虐待风险较高。[万国威:《儿童治理的中国情境与治理方略》,《江淮论坛》,2019年第5期。]2018年民政部的调查数据显示,低保家庭的亲子团结情况明显差于普通家庭,亲子团结是指父母是否经常照料儿童、是否与儿童聊天说话等,亲子团结的缺乏会对儿童的心理健康带来不良影响,调查显示,不少低保家庭的儿童与父母关系不亲密,且存在心理健康问题的比例非常高,父母双全的低保家庭儿童中约50%存在抑郁问题,70%存在焦虑问题。[王杰秀主编:《中国困难家庭儿童社会政策支持研究》,中国社会科学出版社2020年版,第281页。]

由上可见,贫困通过家庭压力形式对家庭中的儿童造成不良影响,针对这种影响,我国的社会保障政策回应主要包括贫困家庭“分類施保”的社会救助措施和针对贫困家庭儿童在内的困境儿童福利保障措施。2012年民政部印发的《最低生活保障审核审批办法(试行)》明确规定,低保家庭中有未成年人等特殊群体的要“分类施保”,采取多种措施提高救助水平。2016年,国务院颁布的《关于加强困境儿童保障工作的意见》明确了困境儿童包括“因家庭贫困导致生活、就医、就学等困难的儿童”,这意味着贫困家庭儿童属于困境儿童的范畴,意见中能够回应家庭与环境压力的儿童福利政策主要涉及两类,一是经济帮扶方面的生活保障措施,主要帮助有儿童的贫困家庭获得救助并适当提升救助水平;二是精神关怀方面的社会服务措施,主要督促贫困家庭履行监护责任并为贫困家庭儿童提供心理疏导等社会服务。具体内容见表1。

“分类施保”和适当提升救助水平可以缓解有儿童的贫困家庭的经济压力,有助于满足其基本物质生活需求;为有儿童的贫困家庭提供相关社会服务可以帮助贫困家庭履行抚养义务、改善养育方式,帮助解决儿童的心理健康问题。应该说,从现有政策文本看,相关社会保障政策较有效地回应了贫困家庭和环境压力给儿童造成的不良影响。当然,社会服务方面的措施还不够全面和完善,应该考虑增加能够促进亲子互动的教育宣传和服务措施,进而改善亲子关系,避免儿童虐待,帮助解决贫困家庭儿童较普遍的心理健康问题。从实践效果看,经济保障方面,最低生活保障和临时救助等社会救助水平偏低,我国城乡低保标准仅约为人均收入中位值的20%和30%,并且这一水平没有随经济发展而快速提高,[关信平:《论现阶段中国社会救助制度目标提升的基础与意义》,《社会保障评论》,2017年第4期。]即使对儿童适当提升救助水平,但提升幅度通常有限,无法从根本上扭转其生活困境。另外,针对贫困家庭儿童提升的现金待遇并不一定能被成人用于儿童的生活和发展,即成人和儿童“混合福利”的方式很可能影响政策实施效果。社会服务方面,由于实践中儿童督导员队伍建设面临着身份模糊、能力缺乏、保障缺失等多重困境,[黄君:《身份、能力与保障:儿童主任政策运行的困境和出路》,《社会工作》,2020年第4期。]再加之社会工作和志愿服务发展的制约,面向有儿童的贫困家庭的针对性社会服务还不完善,难以有效回应贫困家庭儿童多重复杂的福利需求问题,这限制了现有政策的实施效果。

三、 资源与投资视域:理论基础与中国情境

(一)理论基础

资源与投资理论由加里·贝克尔(Gary Becker)于1960年代提出,该理论认为儿童的身心发展与成长由其自身的资质与父母的投资共同决定。[康西安、丹齐革:《改变贫困,改变反贫困政策》,刘杰等译,中国社会科学出版社2014年版,第84页。]自身资质包括遗传倾向和父母灌输给孩子的价值观和偏好。父母的偏好,例如他们对教育的重视程度和对未来的取向,与他们的资源结合在一起,共同形成了父母的投资。经济学家认为,时间和金钱是父母在子女身上投资的两种基本资源,贫困家庭父母可以通过影响资金投入和时间投入的数量和分布来影响儿童发展。[Lisa A. Gennetian, Leonard M. Lopoo and Andrew S. London, “Maternal Work Hours and Adolescents' School Outcomes among Low-income Families in Four Urban Counties”,Demography, vol. 45, no. 1 (February 2008), pp. 31-53.]资源与投资理论表明,来自贫困家庭的儿童落后于富裕家庭的儿童,部分原因是贫困家庭的父母对子女投资的资源较少。[Greg J. Duncan, Katherine Magnuson and Elizabeth Votruba-Drzal, “Boosting Family Income to Promote Child Development”,Future of Children, vol. 24, no. 1 (Spring 2014), pp. 99-120.]因为与富裕家庭的父母相比,贫困父母不太可能为他们的孩子购买学习资料,贫困儿童难以享受高质量儿童保育服务、学校教育和安全的生活环境,贫困父母花在孩子身上的时间也更少,因为他们更有可能是单亲父母,工作时间不灵活。[Joseph L. Mahoney, Working Families and Growing Kids: Caring for Children and Adolescents,Washington: National Academies Press, 2003, pp.69-70.]许多贫困家庭的父母同时在多个岗位上工作以赚取足够的收入来养家糊口,这些工作多是体力劳动,这就导致了父母的疲惫和劳累,进而影响父母对子女的照料和时间投入。[Gene H. Brody, Zolinda Stoneman, Douglas Flor, Chris McCracy, Lorraine Hastings and Olive Conyers, “Financial Resources, Parent Psychological Functioning, Parent Co-caregiving, and Early Adolescent Competence in Rural Two-parent African-American Families”,Child Development, vol. 65, no. 2(April 1994), pp. 590-605.]尽管现实限制了贫困父母对子女的投资,但是从主观意愿来看,大部分经历过贫困的父母都希望子女的生活比自己更好。[Crystale M. Marsh-McDonald and Sybil Schroeder, “Women in Transition: A Qualitative Analysis of Definitions of Poverty and Success”,The Qualitative Report,vol.17, no.46(November 2012),pp.1-22.]

当前国际社会主要从儿童健康营养保障、有利于儿童未来发展的资产积累和儿童照顾与教育三个方面来提升贫困家庭的投资能力。一是儿童健康營养保障方面,许多国家从政策角度干预贫困儿童的营养摄入,针对性地建立了贫困儿童的食品与营养计划,还有针对贫困儿童的医疗保险和医疗救助。二是资产积累方面,建立儿童个人发展账户成为当前多国促进贫困儿童人力资本积累的有效手段,其资金可用于儿童未来的教育、医疗、就业培训等。[何芳:《儿童发展账户:新加坡、英国与韩国的实践与经验》,《比较教育研究》,2020年第10期。]三是儿童照顾与教育方面,为了保障贫困家庭儿童同等享受被照顾权和教育权,多国从政策上给予支持,包括为贫困儿童提供早期育儿和早期教育服务,为贫困儿童接受教育提供资助等。上述三方面的措施均直接针对贫困儿童,儿童是直接受益者,而非作为贫困家庭成员间接受益。

(二)中国情境

资源与投资理论在我国有较强的解释力,因为我国家庭历来优先投资与儿童有关的方面,尤其高度重视儿童教育,甚至出现普遍的教育焦虑,但是对于贫困家庭而言,由于经济窘迫,其通常要在生存需求和发展需求之间进行权衡,因此导致无论是经济投入还是时间投入方面,贫困家庭的儿童均处于不利地位。

从经济投入看,一是在营养和健康投入方面,2018年民政部调查数据显示,贫困家庭儿童普遍无法实现相应的营养物质摄取,超过12%的贫困家庭儿童贫血,贫血比例是普通家庭儿童的两倍,贫困家庭儿童每日刷牙等健康习惯也比普通家庭儿童差,由于营养和健康习惯堪忧,贫困家庭儿童的健康状况不容乐观,贫困家庭儿童的患病次数多、患病比例高、身体状况差,[王杰秀主编:《中国困难家庭儿童社会政策支持研究》,中国社会科学出版社2020年版,第26-27页。]容易陷入贫病交加的困境。二是在教育投入方面,2018年民政部调查数据显示,虽然我国实行了九年免费义务教育,但贫困家庭仍然存在个别失学儿童,失学率为0.31%。我国教育平台与质量的密切关系提高了社会公众对择校和“学区房”的需求,贫困家庭由于经济社会的不利地位会直接影响儿童的教育,贫困家庭儿童在就读重点学校、参加课外辅导等方面的比例均明显低于普通家庭儿童。例如,普通家庭儿童就读于重点学校的比例为14.5%,而低保家庭儿童为9.1%;普通家庭儿童分别有43.6%和35.1%参加了学校课程辅导和才艺培养类辅导,而低保家庭儿童的比例仅为27.2%和10.4%。[王杰秀主编:《中国困难家庭儿童社会政策支持研究》,中国社会科学出版社2020年版,第146页。]总的来看,低保家庭儿童教育支出明显低于非低保家庭,教育支出占总支出的比例也明显偏低。根据《中国教育财政家庭调查报告》数据显示,2018年我国家庭教育支出占家庭总支出的比例高达15.6%,按经济收入水平分组后,低经济水平家庭的家庭教育支出仅为高水平组的七分之一。[魏易主编:《中国教育财政家庭调查报告》,社会科学文献出版社2019年版,第251页。]同时,低保家庭更少为儿童的未来教育进行专门储蓄,部分低保家庭子女为了减轻家庭负担而选择早早进入社会,[李正东等:《同贫困斗争》,中国社会出版社2018年版,第94页。]这说明贫困家庭儿童在教育的经济投入方面处于不利地位,贫困家庭儿童成年后因教育程度落后不容易获得体面工作,进而易陷入贫困循环。从时间投入看,不论是家长对课业的辅导还是家长带儿童外出游玩方面,贫困家庭儿童均处于劣势。2018年民政部的调查数据显示,低保家庭的家长辅导孩子作业的频率更少,表现为从不辅导作业的低保家庭家长要多于非低保家庭家长,外出游玩的频率也呈现出类似特征,[王杰秀主编:《中国困难家庭儿童社会政策支持研究》,中国社会科学出版社2020年版,第197页。]由此反映出贫困家庭对儿童的时间投入较少。

针对资源和投资不足对贫困家庭儿童的影响,我国的社会保障政策回应集中于儿童营养健康方面和教育福利方面。在营养健康方面,主要包括普惠性儿童福利体系中的健康保障措施,贫困地区儿童健康保障措施和困境儿童基本医疗保障措施。我国的《儿童发展纲要(2011-2020年)》明确了普惠性儿童福利体系中的健康保障策略措施,涉及保障基本医疗和扩大福利范围;《国家贫困地区儿童发展规划(2014-2020年)》明确了贫困地区儿童的健康保障措施,涉及儿童出生健康、营养改善和医疗卫生保健;《关于加强困境儿童保障工作的意见》对包括贫困家庭儿童在内的困境儿童基本医疗保障进行了规范,涉及救助倾斜、资助参保和制度衔接(见表2)。

在教育福利方面,主要包括普惠性的义务教育和针对贫困家庭学生的各类教育资助政策。我国《义务教育法》规定把义务教育纳入强制性免费教育体系,这是普惠性的儿童教育福利政策,此外,还有针对贫困家庭学生的各类教育资助措施,尤其是义务教育阶段,教育资助措施从最初的贫困地区的助学金制度发展至现今的城乡统一的“两免一补”(免书本费、免杂费、补助家庭经济困难学生的寄宿生活费),资助内容不断丰富完善,福利保障水平不断提高。另外,2014年颁布的《社会救助暂行办法》对教育救助进行了专章规定,教育救助成为我国社会救助体系的八项基本制度之一(见表2)。

由表2可见,我国主要从儿童营养健康保障和教育福利两大方面回应了贫困家庭对儿童投资不足带来的负面影响,旨在保障贫困家庭儿童的健康权和受教育权。从政策文本看,目前的回应多是对经济投入不足的补偿,缺少针对时间投入不足的政策回应,即在鼓励贫困家长投入时间参与子女教育等各类活动方面存在局限,同时还缺少针对儿童未来发展的资产积累政策。另外,值得注意的是,民政部2018年的调查研究显示贫困家庭对教育福利的政策需求已发生变化,期望得到最多的政策支持是学业辅导,其次是教育费用减免,[王杰秀主编:《中国困难家庭儿童社会政策支持研究》,中国社会科学出版社2020年版,第159页。]这说明贫困家庭已经意识到贫困会对儿童的学习成绩和学业发展产生不利影响,在现金支持外更希望获得相关福利服务,而目前这方面的服务供给基本处于缺位状态。从实践效果看,各类儿童健康保障措施有助于改善贫困儿童的健康水平,有研究指出,基本医疗保险可以显著促进儿童健康水平,[刘玮、孟绍群、韩笑:《医疗保险对儿童健康的影响》,《保险研究》,2016年第4期。]医疗救助和大病儿童医疗救助有助于减轻患儿的家庭经济负担。[徐楠、顾雪非、向国春:《中国儿童医疗保障政策述评》,《卫生经济研究》,2020年第3期。]但不可否认,医疗资源的可及性会影响儿童的医疗服务利用,贫困地区由于经济发展落后,卫生资源较差,儿童往往难以享受到较高水平的卫生设施。此外,我国基本医疗保障体系并未完全体现“儿童优先”,患大病或病程较长的儿童的家庭经济负担仍较重,再加之医疗保障资源缺少横向整合和有效衔接,[徐楠、顾雪非、向国春:《中国儿童医疗保障政策述评》,《卫生经济研究》,2020年第3期。]这不可避免地使得贫困家庭儿童健康保障措施的实践效果受到制约。各类教育福利政策使得我国因家庭贫困而失学的问题基本被消除,义务教育阶段“两免一补”的教育资助已逐步覆盖到全体适龄儿童,家庭贫困不再是获得这些政策支持的资格条件,而非义务教育阶段针对贫困家庭儿童的教育资助政策的覆盖率不高,由此导致贫困家庭在获得各类教育资助政策时不具明显优势,上学仍然是导致困难家庭借债的重要原因。[王杰秀主编:《中国困难家庭儿童社会政策支持研究》,中国社会科学出版社2020年版,第154页。]

四、 贫困文化视域:理论基础与中国情境

(一) 理论基础

1960年代,在“贫困文化”模式中,奥斯卡·刘易斯(Oscar Lewis)发展了一种社会学理论,研究贫困家庭与社区的规范和行为如何影响儿童。刘易斯认为,穷人在经济上处于边缘地位,鲜有机会向上流动,因此以不适应的行为和价值观回应其边缘地位,生活在贫困文化中的人们有一种强烈的无助感、依赖感和无归属感,易产生及时行乐、自卑、冲动等消极情绪,这些情绪会通过行为和价值观反应传递给后代,贫困家庭的儿童吸收了亚文化的基本价值观和态度,在心理上已经不再适合接受利用环境改变现状或增加机会的观念或态度,[Frank M. Cordasco, “The Puerto Rican Family and the Anthropologist: Oscar Lewis, La Vida, and the Culture of Poverty”,Urban Education,vol. 3, no. 1 (October 1967), pp.32-38.]由此产生贫困的代际传递。之后,许多学者从文化角度研究贫困对儿童的影响,研究显示,失业、未婚先孕、犯罪和福利依赖等现象在很大程度上会从贫困父母传递给其子女。近年来,社会学家运用更加成熟的方法来研究文化与贫困的关系,从社会和文化资本入手来分析贫困群体如何经历、感知、回馈其所处的经济地位,研究发现,贫困的发生与较窄的社会关系网和薄弱的帮带性有关。[康西安、丹齐革:《改变贫困,改变反贫困政策》,刘杰等译,中国社会科学出版社2014年版,第85页。]总之,贫困文化理论视域认为贫困者的行为方式和准则会发生恶性传递。

就业不仅是帮助贫困家庭提高经济收入的直接途径,还是帮助贫困家庭通过劳动树立工作伦理并摆脱贫困文化的重要渠道。因此,国际上许多发达国家采取工作福利的方式,通过多种奖惩措施的组合促使贫困家庭进入劳动力市场并自力更生,以破除福利依赖和贫困文化。另外,帮助贫困家庭儿童接受教育和扩充贫困家庭的社会关系网络资源也是帮助其摆脱贫困文化困扰并积极融入社会的重要途径。发达国家通过“全覆盖式”的教育资助政策为贫困家庭儿童提供全面的教育支持,在基础教育和高等教育之外,也非常关注学前教育和职业教育,力图通过教育破除贫困文化并阻斷贫困的代际传递。[闫坤、孟艳:《教育阻断贫困代际传递的国际比较研究》,《国外社会科学》,2019年第6期。]同时,许多国家注重改善儿童、家庭和社区之间的融合关系,注重发挥社区的关键作用,[李奉柱、尹丽花:《韩国儿童福利的历史、现状与挑战》,《社会保障评论》,2020年第3期。]帮助儿童保持与朋友、学校和其他社会关系的接触,增强社会参与和融入,避免贫困文化的消极影响。[Luca Fazzi, “Social Workers' Views on Community Involvement in Child Protection Work in Italy”,Child& Family Social Work,vol. 24, no. 1 (February 2019), pp. 1-8.]

(二)中国情境

我国许多学者将贫困文化看作传统小农文化的一种表现,这种表现包括消极的人生观、得过且过的生活观和好逸恶劳的劳动观,[方清云:《贫困文化理论对文化扶贫的启示及对策建议》,《广西民族研究》,2012年第4期。]这说明贫困文化理论在我国具有一定的解释力。有研究发现,低保对象在实践中建构了一种与其低收入相适应的生活方式,这种方式带有极强的贫困文化色彩,部分低保对象有着“反正政府保我的温饱,最多吃不好的心态”,过着一种惬意的生活。[洪大用:《转型时期中国社会救助》,辽宁教育出版社2004年版,第144-145页。]应该说,贫困文化是贫困群体独特的价值观念和生活方式,这种特有的消极精神状态是可以传递的。有实证研究发现,低保家庭的子女辈在谈及贫困时多流露出消极的情绪和无力改变的无奈,并由于自卑缺少与他人交流的能力,当冷漠、消极、自卑、短视、宿命等在贫困家庭中蔓延并转移到一起生活的儿童,这些儿童长大成人后,对生活与工作的消极倾向使他们难以进入社会主流,宁愿在家啃老而不愿工作,[李正东等:《同贫困斗争》,中国社会出版社2018年版,第129页。]进而陷入贫困和社会排斥的泥淖,产生贫困的代际传递,使其在生存与适应、边缘与尊严之间自我封闭和自我固化。

针对贫困文化对贫困家庭儿童的影响,我国的社会保障政策回应集中于教育福利和就业救助。教育安排和投资可以重塑贫困家庭的态度观念,增强社会生活中的自助力和适应性,从而有助于贫困家庭尤其是其子代摆脱贫困陷阱,[威尔逊:《真正的穷人》,成伯清等译,上海人民出版社2007年版,第214-217页。]教育福利政策如前文所述,既包括普惠性的义务教育也包括针对贫困家庭学生的各类教育资助政策。就业救助通过技能培训、就业推荐、公益岗位安置及各种奖惩措施等多种形式帮助贫困者实现就业,进而摆脱对救助的依赖和贫困文化,重建贫困家庭自力更生的动机和机会,就业救助与帮扶措施既包括针对贫困家庭失业成员的措施也包括专门针对贫困家庭子女的措施,具体见表3:

从政策文本看,应对贫困文化的社会保障政策回应还不够全面,除了应该重视教育福利和就业救助外,还应该关注贫困家庭的社会关系网络和社会资本建设,因为参与和连接社会关系网络并积累社会资本有助于拓展贫困家庭的生活视野,改变其生活方式和行为准则,进而破除贫困文化,使贫困家庭中的儿童摆脱贫困文化的不良影响。从实践效果看,如前所述,贫困家庭在获得各类教育资助政策时不具有明显优势,教育费用仍然是贫困家庭的沉重负担,这影响了教育福利在重塑贫困家庭的态度观念方面的效果;就业救助方面,由于培训和就业岗位质量较低,加之住房、医疗等专项救助与低保绑定带来的“福利叠加”,既有对就业救助效果评价的相关研究表明其促进贫困者就业自立并退保的效果较为有限,[张浩淼:《就业救助:国际经验与中国道路》,《兰州学刊》,2018年第10期。]因而其在改变贫困文化方面的作用会受到制约。

五、我国应对儿童贫困的社会保障政策:理论启示与完善路径

透过家庭与环境压力、资源与投资和贫困文化这三个理论视域考察贫困对儿童的影响,主要可以获得以下三方面启示:

第一,家庭作为儿童成长最直接的场域对儿童影响重大,应该成为儿童贫困治理的重要依托。家庭与环境压力理论指出,贫困家庭因经济困难等问题带来的压力会对儿童成长造成不良影响;资源与投资理论认为,贫困家庭因对儿童的经济投入和时间投入不足会影响儿童未来发展;贫困文化理论认为,贫困家庭特有的价值观念和生活方式会代代相传,也就是说,贫困通过家庭对儿童施加了压力并制约了家庭对儿童的投资,此外,贫困文化通过家庭机制进行代际传递。由此可见,每一种理论其实都强调了家庭对儿童的重大影响。尽管儿童贫困不能等同于家庭贫困,但是后者无疑是前者的重要致因,[王作宝、满小欧:《儿童贫困治理的几个理论问题》,《人口与社会》,2014年第3期。]因此,为贫困家庭提供支持和保障并提高贫困家庭获得收入的能力,有助于改善贫困家庭中儿童的处境并缓解贫困对儿童造成的负面影响,治理儿童贫困需要家庭作为重要依托。

第二,贫困对儿童的不利影响体现在多方面,威胁儿童权利的实现。家庭与环境压力理论显示贫困与低质量的家庭环境会对儿童身心发展造成损害,资源与投资理论认为有限的投资和资源会制约儿童的人力资本积累,贫困文化理论指出消极的精神状态和行为方式会蔓延到一起生活的儿童,限制其社会参与,使其自我封闭。以上说明贫困对儿童的不利影响不只局限于物质方面,而是涉及健康、教育、情感与文化、能力与参与等多个方面,需要从多维的角度看待和理解儿童贫困。联合国《儿童权利公约》明确提出了儿童四种最基本的权利,即生存权、受保护权、发展权和参与权,贫困对儿童多方面的负向作用显示贫困会威胁儿童上述四种基本权利的实现,损害其身心健康和发展潜力,进而影响未来劳动力的素质和整体社会人口的质量。

第三,应对儿童贫困不仅要关注经济保障,还要重视相关社会服务。家庭与环境压力理论突出了贫困会对儿童心理健康产生不良影响,资源与投资理论认为除经济投入外,时间投入对儿童成长也非常关键,贫困文化理论则指出贫困家庭的价值观念和行为方式对子女的恶性遗传。针对上述问题,单纯的经济保障难以从根本上解决问题,甚至会引发福利依赖,因此,经济保障之外还要重视相关社会服务[谢琼:《中国儿童福利服务的政社合作:实践、反思与重构》,《社会保障评论》,2020年第2期。],包括健康、教育和就业服务,对贫困家庭父母教养方式和亲子互动的指导服务,对贫困家庭儿童的心理疏导等服务以及帮助贫困家庭积累社会资本的相关服务。从国际经验看,反儿童贫困的福利政策均在儿童津贴、儿童发展账户、健康营养计划等经济支持外,高度关注相关福利服务,如精神健康服务、亲子关系指导服务、反虐待服务、早期教育服务等,从家庭、社区、正式组织等多元主体入手共同治理儿童贫困,取得了较为积极的成效。

家庭与环境压力、资源与投资和贫困文化这三个理论视域在我国具有较强的解释力,面对贫困对儿童的不利影响,我国相关社会保障政策从多方面进行了回应,主要是通过困境儿童保障措施和“分类施保”救助措施应对家庭与环境压力,通过儿童营养健康保障措施和教育福利应对资源与投资不足,并通过就业救助与教育福利应对贫困文化的影响。然而,无论是政策文本还是实践效果方面,我国相关社会保障政策均有进一步改进和完善的空间,为此,需要在上述理论启示的基础上,结合我国实际情况进行反思,从针对性、系统性和长效性出发,构建家庭、社区、政府和社会组织等多元主体共同参与的贫困儿童关爱保护和服务体系,具体完善建议如下:

第一,推进实施家庭福利服务政策以帮助贫困家庭进行能力建设。鉴于家庭是儿童成长最直接的环境和儿童贫困治理的重要依托,我国应积极推进实施家庭福利服务政策,促进家庭福利服务多元化发展,对贫困家庭进行福利服务干预,支持贫困家庭进行能力建设,弥补现有社会保障政策回应的不足,包括:协助贫困家庭成员及儿童健全心理,减少家庭与环境压力对父母和儿童心理的负面影响;增加亲子互动并协调与家人的关系,指导养育方式,促进父母与子女积极有效沟通,从时间方面加大贫困父母对儿童的投入;帮助贫困家庭积累社会资本与建立社会关系网络等,减少贫困文化对儿童的负向作用,促进贫困儿童的社会参与。

第二,通过社区和社会组织为贫困儿童提供社会支持服务。社区也是儿童成长和活动的重要场域,社区支持服务有助于减缓贫困对儿童的负面影响,因此应该整合社区资源,加强健全儿童督导员队伍建设,积极培育和孵化社会组织并推动社会工作专业人才队伍和志愿者服务队伍建设,有效发挥其在儿童服务中的专业作用,为贫困儿童提供学业辅导、心理支持、安全健康知识、临时庇护、社会活动参与和交往平台,满足其多样化、个性化需求,使贫困儿童可以更多地从社区资源中受益。社区基层治理和服务提供也应多向贫困儿童倾斜,根据其需要和特点有针对性地设计并提供相应福利服务,保障贫困儿童的健康成长。

第三,加强针对贫困儿童的医疗保障和教育福利措施。儿童的健康和教育状况关涉到儿童的人力资本积累和未来发展,投资于贫困儿童的健康和教育有助于打破贫困的代际传递,更好地保障贫困儿童的生存与发展。目前我国贫困儿童的基本医疗保障需要继续加强并增进医疗资源的可及性,减轻贫困家庭的医疗负担。同时,要增强贫困儿童的营养并帮助其培养良好的健康习惯,积极开展分类治理,制定有针对性的健康改进措施,改变贫困儿童营养健康指标的劣势;教育福利方面,要加大对贫困儿童教育的经济支持力度,体现对贫困家庭儿童的特殊优惠和优先照顾,尤其是非义务教育的学前和高中阶段要增加费用减免和补贴政策。還可以考虑借鉴国际上的资产积累政策,针对贫困儿童建立教育发展账户或专门的现金转移支付制度,[姚建平:《儿童现金转移支付模式:国际比较与路径选择》,《社会保障评论》,2020年第4期。]改变儿童与成人“混合福利”的方式以突出对贫困儿童的专门经济支持。此外,还要增加经济资助以外的教育支持形式,通过学习兴趣培养、学业辅导等社会服务帮助贫困儿童改变教育状况的弱势,塑造积极的价值观念,以消除贫困文化对其的负面影响。

第四,完善就业救助和帮扶以实现贫困家庭支持和儿童福利的有效衔接。贫困不仅造成贫困家庭的物质匮乏和收入短缺,而且容易在价值观念和心理层面造成贫困家庭成员自我认识的贬低与社会关系的疏远。如果仅仅依靠政府的支持和救助,容易导致贫困家庭的福利依赖和思想惰怠,甚至引发严重的心理疾病,[刘凤芹:《社会救助对象严重心理疾患的患病率与影响因素》,《社会保障评论》,2020年第4期。]进而影响儿童的家庭教育和思想观念,形成贫困文化的恶性遗传。因此,应该重视并完善就业救助和帮扶措施,细化就业帮扶举措并增加可操作性,提高技能培训、就业推荐、职业指导等各类就业服务的精准性,使贫困家庭成员通过就业自立并摆脱对救助的依赖,从就业中体会生存的价值和尊严,减少贫困家庭的排斥感和污名感,为贫困家庭成员包括儿童积极参与社会活动和社群融入创造条件,形成积极向上的家庭教育氛围,破除贫困文化的负面影响,使儿童福利与贫困家庭支持政策能够有效衔接并发挥合力。

(责任编辑:徐东涛)

收稿日期:2021-03-07

作者简介:张浩淼,管理学博士,四川大学公共管理学院教授、博士生导师;朱杰,四川大学公共管理学院博士研究生。

基金项目:国家社科基金重大项目“当前我国普惠性、基础性、兜底性民生建设研究”(编号:20ZDA068);四川大学青年杰出人才培育项目“新时代社会救助兜底保障研究”(编号:SKSYL201808)。