白洋淀生态水位过程调控初探

2021-07-12李传哲崔英杰魏永富徐晓民焦裕飞王洪杰

李传哲 ,崔英杰 ,魏永富 ,徐晓民 ,焦裕飞 ,王洪杰

(1.中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室,100038,北京;2.河北大学生态环境学院,071000,保定)

白洋淀水位波动是降水、自然入流、补水与淀区水面蒸发、水生植物蒸散发、渗漏、下泄等水平衡要素共同作用的结果。 上游水库水、再生水、雨洪水、外调水等多水源补水以及枣林庄枢纽下泄是调控白洋淀水位的主要措施。 水位高低对淀区水生植物生长、水面面积恢复、淀区及雄安新区防洪有着重要影响。 适合水生植物生长以及淀区生态系统健康发展的自然水位波动,与雄安新区防洪需要的水位调控之间存在着一定的竞争与冲突。 白洋淀水位调控必须统筹兼顾生态系统健康发展与防洪需要。 通过分析白洋淀历史水位,提出白洋淀生态水位调控过程目标及生态需水量,结合现有补水水源,提出不同来水情景下的外调水补水量,为白洋淀生态补水、生态环境保护与修复提供参考。

一、历史水位变化情况

1.年际水位变化幅度大

十方院水位站观测水位是白洋淀水量调控、生态修复的重要指标。受气候变化和人类活动影响, 淀区年平均水位呈现阶段性先减少、 后增加的趋势。 从1950—2018 年水位数据来看,白洋淀水位变化大概分为6 个阶段。

①自然时期(1950—1965年)。 白洋淀河川径流主要受自然调控影响,人类活动影响较小, 水位处于较高状态,水质、生态等接近自然状态。

②调控初期(1966—1983 年)。 白洋淀上游6 座大型水库相继建成并投入运行,入淀河流径流开始受人类活动影响, 天然水文情势逐渐改变,水位整体有所下降。 这一时期取、用、耗、排水量较小,水位虽较自然状态下有所下降, 但仍保持较高状态,属于近自然状态。

③干淀时期(1984—1988 年)。 因干旱降水减少,加之人口已具有一定规模,人类活动影响加大,白洋淀多次出现干淀情况,水位难以测量。

④下降期(1989—2002 年)。 降水急剧增大,白洋淀入淀水量激增,水位大幅度提高, 缓解了前期连续干淀的状态,重新出现较高水位。 此时,人们生态保护意识薄弱,加之随后气候处于干旱期,白洋淀水位处于波动式下降阶段。 1989—2002 年间,水位下降了近3 m,白洋淀再次面临干淀威胁。

⑤稳定期(2003—2011 年)。 干旱期过后降水恢复,此时人们生态保护意识增强,加之白洋淀生态补水的实施,形成了较稳定的补水水源,白洋淀水位波动相对稳定。

⑥恢复期(2012—2018 年)。 生态环境保护力度加大, 因引黄入冀补淀的引黄水、 南水北调中线工程的引江水、上游水库水的多水源调度,白洋淀逐步恢复往期水位。 随着雄安新区设立,白洋淀保护作为重要内容,其生态用水也纳入雄安新区供水安全保障,由此白洋淀生态用水保障趋于稳定。

2.年内水位变化幅度趋势减小

白洋淀年内水位各月均值出现波动变化,一般来说,白洋淀水位在汛期八九月份最高,汛前五六月份最低,但不同年代也不尽相同。 1950—1965 年段和1966—1983 年段,白洋淀年内水位波动最大,水位统计标准差最大。这是由于人类调控较小,水位变化几乎完全受气候变化影响,水位随季节变化较大, 符合自然状态。 2003—2010年段和 2011—2018 年段, 年内水位波动最小,水位统计标准差最小,年内各月水位值较均衡。 这是由于白洋淀生态补水多出现在冬四月(11 月—次年2 月),水位随月份变化较小。

白洋淀水位的自然波动,符合淀内芦苇等水生动植物生长和自然状态发展规律。加强人工调控以后,季节性水位波动变化减小,水位有一定的恢复,但常年波动幅度较小的高水位运行,与白洋淀水生植物生长周期不匹配,不利于淀内生态系统健康稳定,易导致淀水动力不足、淀区水质恶化等,因此调控还需考虑年内水位过程。

二、生态水位调控目标

白洋淀是大型淡水湿地生态系统、 华北地区生态廊道的重要节点,具有蓄水滞洪、生态涵养、生产生活和休闲游憩等多功能。 恢复白洋淀生态系统功能, 需要统筹考虑水安全、水资源、水环境、水生态问题。

1.水安全——保障雄安新区防洪安全

淀区水位要满足防洪安全,不能过高。 白洋淀周边村落历史上曾作为蓄滞洪区,以减少洪水对下游城市的安全隐患。 雄安新区成立后,白洋淀水安全问题至关重要,同时白洋淀周边地区将失去蓄滞洪区的功能。 调控目标是白洋淀水位低于防洪水位,汛期水位低于汛限水位。

2.水资源——恢复淀区水面面积

调控方向是增加淀区长效补水量,满足新区规划建设后淀区所需水量。随着雄安新区建设,目前已实现上游山区水库水、雨洪水、外调水、再生水等多水源统筹供水局面。 调控目标是遵循节水优先、 生态优先理念,充分利用外调水、 优化利用地表水、控制利用地下水、 加大利用再生水,保障新区和白洋淀用水安全。

3.水环境——改善淀区水质

根据白洋淀规划,白洋淀要修复水生态和水环境,关键点国控断面水质要达到Ⅲ~Ⅳ类。除内源和外源污染治理外,通过补水提高水动力也是白洋淀水质提高的重要途径,较高的生态水位有助于改善白洋淀水质状况。调控目标是通过调控优质水资源提高淀区水位、缩短换水周期、改善水质。

4.水生态——修复生物多样性

白洋淀是华北平原地区重要的鱼类养殖地和洄游通道, 也是天鹅类、雁类、鹭类、鹤类、鹳类等鸟类生境区。 过低水位无法支持鱼类、底栖生物生长,过高水位也不利于迁徙鸟类停留。 为增加生物多样性,恢复白洋淀食物网完整性,应核算合理的生态水位。 调控目标是增强淀区生态环境健康稳定性,提升淀区物种多样性和食物链食物网复杂性。

白洋淀生态水位调控应统筹考虑水安全、水资源、水环境、水生态因素,在本地水、外调水、再生水、雨洪水等多水源补水格局下,保证入淀水量充足、 减小年际水位变化幅度,尤其避免出现干淀情况;同时应科学调控年内水位变化幅度,增加生物多样性,满足雄安新区防洪要求。

三、生态水位确定方法

1.水文频率法

白洋淀流域自1950 年以来虽然有过多次干淀,但总体生态环境仍属于可持续发展, 并未造成根本性破坏。 因此,选择自然条件下维持湖泊生态环境的水位作为最低生态水位较为科学。 根据 1950—2018 年月均水位频率分析,选择50%频率下的水位作为白洋淀的最低生态水位,为6.55 m。

2.天然水位资料法

1965 年以来,白洋淀入淀水量和出淀水量均处于人工调控过程。1965—1980 年间,在气候变化和人类活动导致入淀水量减少的情况下,轻微的人工调控,是保证淀区生态系统健康的一种手段。 1965—1980 年间,出现4 次间歇性干淀情况,但随汛期到来白洋淀可迅速恢复一定水位,因此认为此种情况白洋淀的生态环境处于弹性可恢复状态。而1981—1988年7 年间,出现6 年干淀情况,其中5年连续干淀,白洋淀生态环境受到一定程度影响。 因此选择白洋淀连续干淀前的平均水位6.49 m, 作为最低生态水位较为科学。 综合考虑白洋淀植被生长、生态恢复和防洪要求,选择白洋淀连续干淀前1950—1980 年平均水位7.07 m,作为白洋淀适宜生态水位较为科学。

3.湖泊形态分析法

根据湖泊形态,水位和水面面积呈现出一定的相关关系。 但随水位升高,水面面积变化并非线性,水面面积变化的突变点即认为是湖泊形态的变化点,一般认为该点水位变动将引起水面大幅度变动,具有一定意义的阈值水位。

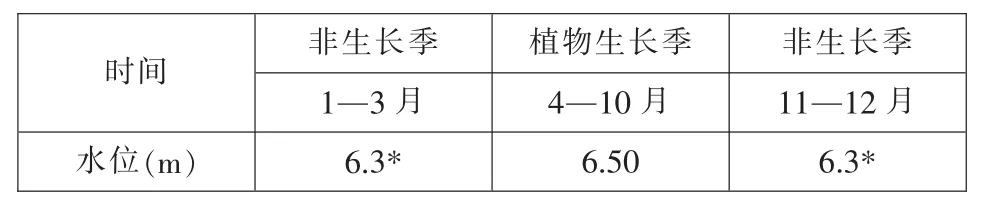

表1 最低生态水位

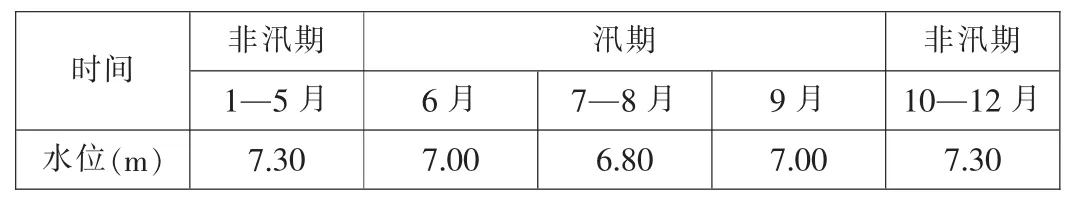

表2 最高生态水位

通过实测的白洋淀水位与白洋淀水面面积资料,绘制白洋淀水位与水面面积变化率的关系曲线可知,6.25 m 和7.00 m 出现突变点,低水位突变点对应的水位即为湖泊最低生态水位,较高突变点对应的水位即为适宜生态水位。

4.生物空间需求法

白洋淀湿地内生存着众多水生动植物,其生存状况决定着白洋淀生态系统的稳定性。 芦苇是白洋淀重要水生植物,针对芦苇生长周期调控淀区水位, 保障芦苇健康生长尤为重要。 芦苇生育中3 个关键时期分别是萌芽期、抽穗期和开花期。 不同生长期对应的适宜水深不同,其中芦苇萌芽期水深不宜过大。

四、白洋淀生态水位控制线

考虑白洋淀相关规划要求,防止干淀情况造成生态系统严重破坏,白洋淀应全年维持一定的水位和水量,对此制定白洋淀最低生态水位。 最低生态需水量应满足白洋淀蒸发、渗漏等耗水,以及保证一定换水周期以提升白洋淀淀区水质达标,同时白洋淀最低生态水位应满足典型水生植物(如芦苇)生长需水,非生长季最低水位可适当调低。

考虑白洋淀防洪要求, 以枣林庄枢纽溢流堰顶高程7.5 m 为控制线,预留兼作交通公路的溢流堰顶风浪爬高余量0.2 m,将白洋淀最高水位控制在7.3 m 以下, 分时段确定水位控制标准。在汛期特别是主汛期,严格执行白洋淀水位不高于汛限水位6.8 m 的要求,非汛期白洋淀最高水位以7.3 m作为控制线, 实现白洋淀淀区正常水位保持在6.5~7.0 m 的目标(以上高程均为国家85 高程基准)。 白洋淀生态水位控制线如表1、表2。

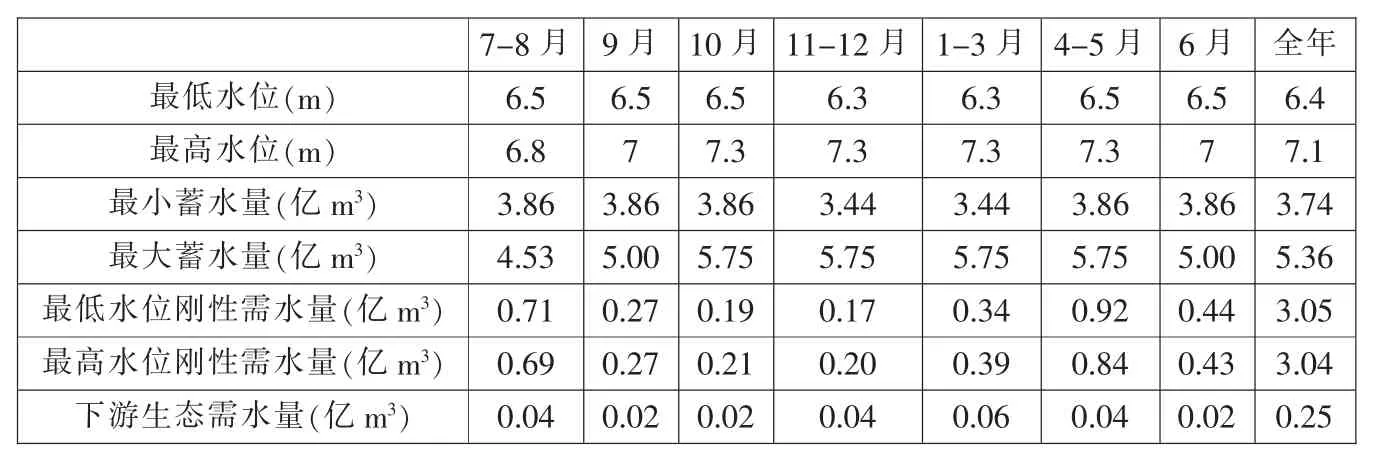

表3 生态水位控制线及生态需水量

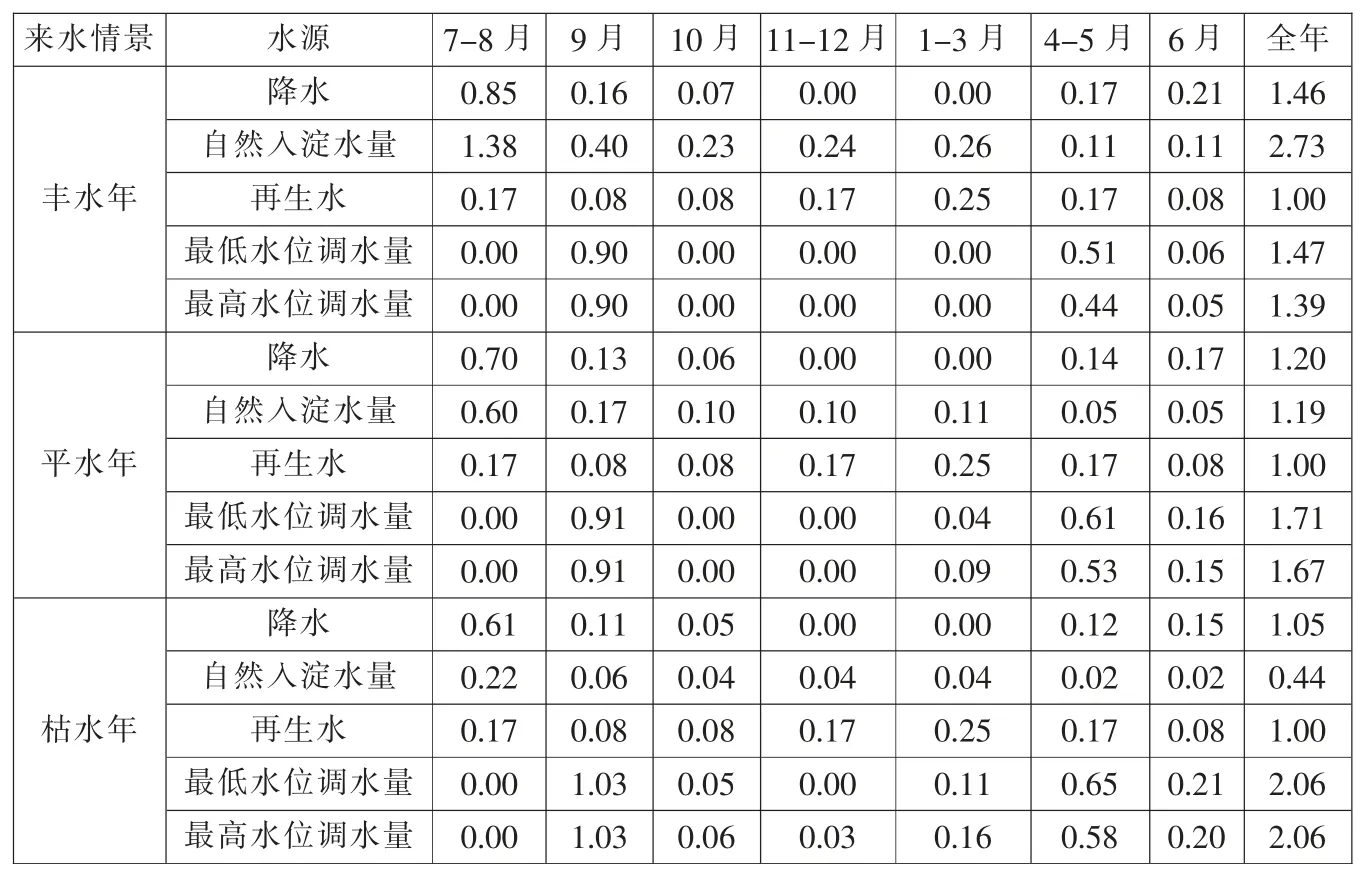

表4 不同来水情景下生态补水量(亿m3)

五、白洋淀生态水位调控措施

1.白洋淀生态水位控制下生态需水及补水量

依据白洋淀水位库容曲线特点,计算白洋淀不同水位下的淀区蓄水量,根据不同水位下的芦苇等水生植物蒸散发及水面蒸发量、渗漏量计算结果,核算白洋淀不同水位下生态需水量。 根据丰平枯不同来水情景及不同降水情景情况,核算不同情景下所需外调水供水量,见表3、表4。 通过多源补水保障白洋淀维持生态需水位,保护淀区良好生态。

2.白洋淀水位调控措施

汛期一般为6—9 月, 主汛期为7—8 月, 根据白洋淀水位调控目标、白洋淀生态需水量和多水源补水量计算结果,主汛期降水和本地水补水充足,合理管理调度上游水库及枣林庄枢纽,保障主汛期白洋淀水位依照汛限水位运行,保障雄安新区及下游防洪安全,主汛期无需外调水补水。 6月水生植物处于较高耗水时期,且温度升高水面蒸发强度加大,为维持白洋淀蒸发渗漏等刚性生态需水和下游河道生态需水要求,可由南水北调中线工程相机补水。

在非汛期,除满足白洋淀刚性生态需水和下游河道生态需水要求外,为满足汛后水位达到正常蓄水位要求,9 月以后根据水位实际变化和供水水源来水情况,须将水位由汛限水位 6.5~6.8 m 提升至 7.0~7.3 m, 需水量约 1 亿 m3。

未来建议增加白洋淀空间水位监测点,加强入淀水质监测,对不同区域不同保护目标进行水位、水量、水质联合调控,通过多源补水提高水动力过程,改善白洋淀淀区水质,展现荷塘苇海、城淀共融、人水和谐的美丽景象。