试探北宋东京城的酒楼及其分布成因

2021-07-10袁娅琼

◎袁娅琼

(首都师范大学历史学院,北京 100048)

秦汉时期,城市规模无论大小,都以环绕的城墙来保持内部森严的等级性;隋唐时期的都城城墙,仍然保持着传统的雄伟与典范,像是被一层层围墙环绕起来的长方形模板。两宋时期,城市商业的发展和繁荣,逐渐突破了传统的长方形都市格局,城郭围墙不再按照古代规范安排布局,不再凸显皇权的威严和等级性。[1]这一时期,商业经济中的重要媒介——商店,无论位置还是时间都没有过多限制,广泛分布于东京城各处[2],如《东京梦华录》卷2《东角楼街巷》云:“屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易动即千万,骇人见。”[3]较为自由、宽松的商品经济环境,产生了一大批富商巨贾,酒楼便成为重要的角色,广泛地联系着社会的各个阶层,甚至成为商业市场中最富有吸引力和最富表现力的所在。[4]北宋时期,酒楼已是当时东京城内的居民进行交友相酬、宴宾娱乐的重要场所,单就樊楼一座酒楼而言,已有“饮徒常千人”[5]。

一、东京城内酒楼的等级与类别

北宋东京酒楼林立,其等级可分为正店和脚店,《东京梦华录》云:“在京正店七十二户,此外不能遍数,其余皆谓之脚店。”[3]正店和脚店是酿造、批发与零售、借贷的关系,李华瑞认为这是商业网点增多、市场扩大的表现。[6]宋仁宗时期,东京城内每日有3000名散户(脚店)前往正店“白矾楼”取酒售卖,“白矾楼酒店如有情愿买扑出办课利,令于在京脚店酒户内拨定三千户,每日于本店取酒沽卖”[7]。白矾楼,又名矾楼、樊楼、丰乐楼,本是商贾贩矾之地,因以为名,刘子翚诗云:“梁园歌舞足风流,美酒如刀解断愁。忆得少年多乐事,夜深灯火上樊楼。”[8]正是白矾楼灯火辉煌的写照。脚店多面向中下层普通市民,北宋末年反映东京城内市井生活的《清明上河图》,描绘了一家名曰“十干酒店”的脚店,规模虽不及正店,亦有彩楼欢门,店内高朋满座、觥筹交错、谈笑风生。东京城内,正店与脚店交错分布,形成“小酒店如众星拱月烘托着大酒楼”的图景。[9]

东京城内的酒楼,还可分为综合性的官私大酒楼、供应食物的酒店、不卖食物只售酒,或带有半妓院性质的酒店、花园酒店等。[10]综合性的大酒楼往往豪华而有风雅,主要服务于达官贵人;供应食物的酒店分为“专门化”酒店和供应普通大众饮食的酒店,“专门化”酒店如包子酒店、肥羊酒店等。在这些供应食物的酒店里,客人可以享用诸如鹅排、鸭排、蒸荔枝、腰子、莲花、鸭签、鸡签、盘兔、炒兔、生炒肺、炒蛤蜊等各色美食。北宋之时,会仙酒楼已流行“外卖”服务,喝酒的客人可以叫个美食外卖,“若别要下酒,即使人外买软羊、龟背、大小骨、诸色包子、玉板鲊、生削巴子、瓜姜之类”[3]。北宋官员鲁宗道,曾对宋仁宗说起酒楼物资的富裕,“酒肆百物俱备,宾至如归”[11]。至于只卖酒的酒店,多被称为“角毬店”“直卖店”,以及遍布于街市角落的“打碗头”酒店,这些酒店的门外时常挂着草葫芦和银马杓。[12]花园酒店多标榜高雅之风,吸引文人雅士驻足。可见东京城内的酒楼在提供饮酒场所的同时,还为消费者献上美味的珍馐,提供住宿,其功能也为迎合市民的消费需求,日益多元化和丰富化。

二、东京城内酒楼的运营状况

(一)酒楼布置

首先是北宋东京酒楼的内部布置。《东京梦华录》云:“唯任店入其门,一直主廊约百余步。南北天井两廊皆小阁子。”[3]王明清认为“小阁子”是专供富人吃酒、狎妓所用,一般安排在楼上的小阁子,美名曰“登山”,有登一山、登二山、登三山的说法。酒楼楼下大厅里的“门床马道”,则是普通客人就座之处。酒楼内除饮酒就食之外,还会有厨房和酿酒的地方。有些酒楼,还会用书画装饰点缀,营造出典雅的艺术氛围。外部装饰方面,东京城内酒楼店面的门首“皆缚彩楼、欢门”[3],即用彩帛、彩纸、木杆等物品,扎成装饰品装点门楼,形似楼阁,华丽无比。此外,有些酒楼还会用灯烛点缀,珠帘装点。以白矾楼为例,《东京梦华录》云:“宣和间更修三层相高,五楼相向,各用飞桥栏槛,明暗相通,珠帘绣额,灯烛光耀。”[3]酒楼外的布置,还会根据元宵节、中秋节、重阳节等重大节日的更替,营造出适合节日氛围的装饰。

从北宋东京酒楼的布置装饰可以看出,规模较大的酒楼作为一种备受欢迎的标志性建筑,无论是内部结构,还是外部装饰都相对完善,市民的消费需求已不再局限于宴饮本身,对于文化氛围、服务设施都提出了更高的要求。

(二)酒楼广告宣传

早在战国时期,酒楼行业中已悬挂酒旗用以广告宣传,招揽生意,《韩非子·外储说右上》云:“宋人有酤酒者,升概甚平,遇客甚谨,为酒甚美,悬帜甚高。”[13]酒旗,又名酒帘、酒望、青旗、锦旆等,多用布、丝织品制成。到了宋代,酒旗更是随处可见,“九桥门街市酒店,采楼相对,绣旆相招,掩翳天日”[3]。在诸多酒楼的酒旗中,最醒目的莫过于闹市口的孙羊正店,高悬的酒旗上,“孙羊店”三字熠熠生辉,门前搭建着气派的彩楼欢门[14],迎送四方酒客。有时酒楼的门前也会悬挂和粘贴对仗工整、朗朗上口的楹联,与酒旗相得益彰,共同发挥招揽顾客的作用。

(三)酒楼服务人员

北宋时期,东京城内秦楼楚馆遍布街巷,酒楼之内盛行歌妓招揽顾客的风气,《东京梦华录》云:“诸酒店必有厅院,廊庑掩映,排列小阁子,吊窗花竹,各垂帘幕,命妓歌笑,各得稳便。”[3]尤其是夜间,更是“灯烛荧煌,上下相照。浓妆妓女数百,聚于主廊槛面上,以待酒客呼唤,望之宛若神仙”[3]。多数酒楼的歌妓,仅是以歌舞侍酒,“伴坐”或为消费者提供歌舞表演;至于专门性的娼妓酒馆,其门首挂有栀子灯予以标识,名曰“菴酒店”。

酒楼作为东京城饮食服务行业的重要组成部分,带动市民消费,促进城市经济的发展,也为东京城及其附近的百姓提供了就业机会。一些市井下层民众,为酒楼的消费者们提供个性化、多样性的服务。有茶饭量酒博士;有腰系青花手巾、高髻绾起,为食客们换汤斟酒的“焌糟”;有负责侍候酒客,并为他们“买物命妓”而四处奔波的“闲汉”;有为食客唱曲、献上果子香药的“厮波”;还有被称作“割客”“打酒坐”的下等妓女。

(四)酒楼消费群体

酒楼是京城中集宴饮、社交、娱乐等诸多功能于一体的文化地标性建筑,不仅服务于京城居民,还是往来客商们的休憩与交易场所。来往于东京城的各色人士都愿意于此处驻足消遣,消费群体因而呈现出人群广、数量多、阶层杂等诸多特征。

官僚士大夫是酒楼消费的主要群体。“崇农抑商”的观念沿袭深远,士人标榜高雅,对市井之所敬而远之。但随着历史的发展,北宋时期的酒楼,俨然成为东京官僚士大夫青睐之地,“当时侍从文馆士大夫,各为燕集,以至市楼酒肆,往往皆供帐为游息之地”[15]。酒楼也是士人们登楼赋诗、抒情怀志之所。宋徽宗时期的翰林学士王安中,曾登丰乐楼,赋诗曰:“日边高拥瑞云深,万井喧阗正下临。金碧楼台虽禁籞,烟霞岩洞却山林。巍然而适构千龄运,仰止常倾四海心。此地去天真尺五,九霄岐路不容寻。”[16]这时的酒楼,不仅是饮酒作乐的宴饮场所,还随着历史的变迁,逐渐成为一种特殊的文化符号,深深地烙在了士人心里。

东京市民是酒楼消费人数最多的群体。北宋时期,市民阶层登上历史的舞台,市民文化崛起。关于市民文化,程民生认为是消费文化,或者说是商业文化。[17]李春棠认为宋代市民文化勃起,广大中下层群众需要参与商品交换、参与生活“闲暇”,从多种渠道去寻求社会价值。[12]市民在商业文化的熏陶之下,开始对自己的生活方式拥有足够的自主权,而不是被禁锢在生活的压力之下,其消费能力和消费欲望进一步刺激着商业文化的兴盛,酒楼酒肆也成为市民休闲娱乐的重要场所。

往来客商是酒楼消费人群的宝贵来源。东京不仅是北宋的政治中心,同时也是经济中心,往来客商众多。据《东京梦华录》记载,高丽、大食等使臣有着双重身份:一方面是朝贡的使者,另一方面也是开展商业活动的客商。《清明上河图》中描绘的东角子门前的骆驼队,很有可能是东京城进行商业活动的北方客商。以商业贸易为媒介,北宋与西夏、辽等政权建立了密切的经济联系。

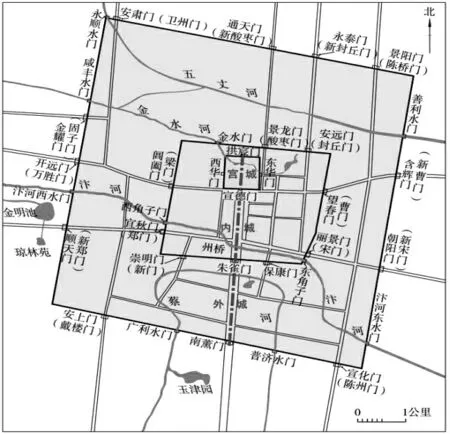

三、酒楼的分布和特点

明确东京城酒楼分布状况,需要从整体上把握东京城的平面结构(见图1)。根据《东京梦华录》的描述,辅之相关的考古成果,可以了解不同于以往朝代皇城居于京城以北的等级森严的格局。北宋东京城的形制是外城、内城、宫城层层相嵌的结构,皆似方形,宫城在内城中部偏西北。从宫城正南的宣德门,南行穿过朱雀门,到达南薰门的南北大街是南御街。南御街是东京城的中轴线,与北面御街、西面御街、东面御街等主要街道,共同构成了东京城的骨架。伴随着城市经济的发展,居民用地、商业用地侵占公共用地的“侵街现象”日益形成,政府下诏清除,确保道路的畅通,“在京诸河桥上,不得令百姓搭盖铺占栏,有妨车马过往”[7]。又如《清明上河图》中仍可见到汴河沿岸分布的大小摊位,表明“侵街现象”屡禁不止。除了寻常的河桥,森严神圣的皇宫大门宣德楼前的御街,亦可见“侵街现象”,如《东京梦华录》云:“自宣德楼一直南去,约阔二百余步,两边乃御廊,旧许市人买卖于其间,自政和间官司禁止。”[3]这种“侵街为市”现象,打破了原有的城市格局,进一步推动了商业化的进程。形成了四条御街、宣德门前大街、东华门前大街、景灵宫东门大街、相国寺东门大街、沿汴河大街九大京城商业街市。[18]

图1 董新林《辽上京规制和北宋东京模式》所附《北宋东京城复原示意图》[19]

(一)酒楼分布

根据《东京梦华录》的记载,可知北宋东京城内的酒楼分布较为广泛(见表1)。整体而言,北宋东京内外两城皆有酒楼分布,内城酒楼的密度较大,有著名的酒楼12家,多分布于东南部地区;外城酒楼的密度较为稀疏,有11家,多分布于靠近城门的偏僻之地。具体而言,酒楼主要分布于以下几处位置:

一是京城主干道两侧。据《东京梦华录》记载,沿着御街一直向南,经州桥两边都是居民,这里正是《清明上河图》描绘的那座人烟浩繁的拱桥,此处往来人口较多,御街、曲院街等街道也成为酒楼经营的绝佳之所。此外,从表格中可以看出,朱雀门街、潘楼街、东十字大街、曹门街、踊路街、太庙街、近北街等街道亦有酒楼酒肆分布。

二是城门桥下。由表1可知,宋门、曹门、戴楼门、郑门附近,分别有仁和店、姜店、张八家园宅正店、王家、李七家正店等。新封丘门大街,有各色茶坊酒店,勾肆饮食。[3]东水门外有八仙楼,新郑门外有集贤楼、莲花楼、宴宾楼等。城门附近的桥梁下,也有一些酒楼分布,如金梁桥下那座著名的刘楼。

表1 《东京梦华录》所记酒楼分布状况统计表

三是坊巷或夜市之内。脚店一般多分布于东京城的大街小巷之内,小部分酒楼也分布于坊巷之内,如位于景明坊内的丰乐楼,九桥门街市酒店。至于分布于夜市之内的酒楼,莫过于著名的州桥夜市和马行街夜市。一些固定的地区则有定期的集市,如大相国寺“每年五次开放,万姓交易”[3],通宵达旦。

四是景观名胜周边。大相国寺可谓北宋东京城内最具代表性的风景名胜之一,作为皇家寺庙,宋太宗亲笔题写匾额“大相国寺”四字,是皇室祈福、巡幸等诸多活动举办之地,亦是重要的商业贸易场所。相国寺周边有著名的长庆楼。

(二)酒楼分布特点

街市的组织结构往往有规律可循,可表现为两个特征:聚行为肆,中心式区段。同一行业的店铺聚集在一起,形成所谓识别性较强的“同质区”[18],或是以某一个或几个重要元素为中心向外辐射,带动周边行业共同发展。东京城酒楼的分布也遵循这两条规律。

首先,北宋东京城的酒楼多分布于城门街巷。如御街、马行街、曲院街、十字街、潘楼街等著名街巷;或如土市子、瓮市子等繁华夜市;抑或城门桥下等。具体而言,正店多分布于潘楼街、马行街等交通便利之所,甚至以街道进行命名,而脚店更多散布于街巷之中,多提供酒水服务。

其次,酒楼所在的商业区与居民区交错分布。随着坊市制的打破,城市内部的空间活性日益增强,使得市民在坊内进行商品交易成为可能。御街、院街、新封丘大街等地方,既是人口流动、密集之所,也是每日商品交换活动的重要集散地。密集流动的人口必然带动酒楼行业的繁荣,也使得这些地方成为酒楼等饮食文化场所的主要分布区,如《东京梦华录》云:“外余诸班直军营相对,至门约十里余,其余街坊院落,纵横万数,莫知纪极。处处拥门,各有茶坊酒店,勾肆饮食。”[3]

最后,酒楼在空间距离上多接近于瓦子、茶馆、妓馆、食店之类的饮食娱乐场所,形成了特殊的“酒楼中心式区段”[18],反映出服务行业的品牌聚集效应。例如:“李四家”“段家熬物”“石逢巴子”等食店位于白矾楼附近;樊楼旁有一个生意相当红火的小茶肆;马行街、牛行街、景灵宫、相国寺以南的妓馆附近多有酒楼分布。

四、酒楼分布状况的成因浅析

北宋城市格局是在唐代城市格局的基础上逐步演化的结果。新的开放式街市制完全取代旧的封闭式坊市制,条状的街取代块状的坊市成为城市商业与市民公共活动的空间,城区也在多方面进行扩展。[20]市场规模的扩大,时间空间限制的打破,客观上为酒楼在东京城的广泛分布创造了条件。城市格局变迁往往是主客观因素共同作用的结果,城市要素的分布也正是伴随着城市格局的变迁而变迁的。城市化水平往往与经济文化的发展程度密切相关,宁欣认为城市作为社会的载体至少应包括地域空间、社会与政治空间、精神空间等3个空间概念。[21]那么,探析东京城内酒楼的分布成因时,也应从以上方面进行分析。

(一)地理环境

东京城地势坦荡,一片沃野,无险峻山川以固城池,亦面临外敌侵扰之患。汴河、蔡河、五丈河、金水河四水穿城而过,奠定了东京城漕运中心之地位。周邦彦《汴都赋》云:“金谷财帛,岁时常调,舳舻相衔,千里不绝。越舲吴艚,官艘贾舶,闽讴楚语,风帆雨楫,联翩方载,钲鼓镗铃。”[22]这4条河流之中,汴河对东京的影响最大,历来被称为东京城生命线,“汴河废,则大众不可聚。汴河之于京师,乃建国之本”[23]。《清明上河图》也细致生动地描绘了汴河漕运的繁忙场景。东京城的粮食与物资通过运河补给,而汴河与蔡河均位于东京城南部,这就为市民生活提供了丰沛的水资源,因而使得汴河两岸日益出现邸店,后又兴起街市,进而发展为繁华的商业之所。

(二)国家政策

有宋一代,商税是国家税收的重要来源,政府对于商业多有优惠和保护,促进了商业的繁荣和发展。以酒税为例,一年的税收多在1200万贯之上。[24]丰裕的酒税离不开酿酒、饮酒业的繁荣,也离不开数以百计的酒楼的贡献。东京城如雨后春笋一般蓬勃发展的酒楼,反映了东京城内饮食服务业的繁荣和兴盛。政府为了推动工商业的发展,利于征收商税,专门成立了行会组织。组织成员在行会的帮助下,可以通过纳行免役钱来减轻自己的赋役负担。这样,行会组织成为推动商品经济发展的催化剂,有益于提高商人的社会地位,推动了商业交易的有序进行。此外,科举制度的普及和选才的扩大,培养了大批官僚士大夫。在重文轻武的宋代社会风气下,官员们既有政治地位,又掌握巨大的财富,“官”“商”阻隔的界限逐渐模糊。

(三)经济环境

北宋时期,商品经济高度发达,社会生产力的发展几乎达到最高峰[25],经济已经达到极限的“高水准的平衡陷阱”[26]。繁荣的商品经济是大众消费的基础,而消费又推动商品经济的发展。马克思指出:消费创造出新的生产需要,而这种新的生产需要正是在不断超越于生存需求中才体现出积极的意义。[18]东京城内的市场种类多、规模大、消费时间长。《东京梦华录》记载有姜行、肉行、鱼行、马行、米行、货行、布行、食店、酒店、药铺、金银铺等30余行。以酒楼为例,无论是自身的规模、等级、装饰,还是基本的运营管理都达到比较成熟的水平。酒楼不仅数量多、分布规模较广、范围较大,还与周边相关行业产生了聚集性效应,日益发展为饮食服务行业的支柱性产业。《东京梦华录》记载的虽不全面,但足以反映出当时的手工业、商业分工的细致,基本满足市民的生活文化需求,反映了东京城繁荣的商品经济和发达的物质文明。

(四)人口与消费水平

北宋天禧五年(1021)前后的东京城,普通居民约有77万人,禁军、厢军约有13万人,军属约有27万人,僧道宗教人士约2万人,加之流动人口若干,大致总人口在120万左右。[27]其中,宫城约有1万人,人口密度约为2.5万人/平方千米;内城约有36万人,人口密度约为4.5万人/平方千米;外城约有54万人,人口密度约为1.2万人/平方千米。[28]总体而言,东京城人口的密度呈现出圈层式的分布特征,而在局部地段亦是高密度区,如内城、外城的城门附近,重要的街区、大道两侧等。数量庞大且密集的常住人口对消费的需求刺激着商品经济的进一步发展,城市化水平在此基础上不断提高,市民的生活标准也随之得以提升。东京城作为政治中心,是官僚士大夫的聚集之地;作为军事中心,拥有着大量的军队及其随从人员;作为经济中心,有着数以万计的各色工商业者。萧国亮将宋徽宗崇宁年间东京城内居民,分为上层封建统治阶级和下层民众两大类,前者以皇亲国戚、达官贵族、地主阶层、禁军头目为主,他们虽然不事生产,却能消费掉大量的奢侈的高档消费品;后者多是各种手工艺人、中小商人、城市居民、无业贫民等。[29]

东京城不仅人口数量多,人均消费水平也高。宋真宗时,王旦提及“国家承平岁久,兼并之民,徭役不及,坐取厚利。京城资产,百万者至多,十万而上,比比皆是”[30]。一般情况下,消费水平和物价指数正相关。这一时期,东京城内酒楼的一些食材,如炒兔、炒鸡、血羹之类约在15文左右,烧饼、粥约在5文左右,普通酒水、茶水也多是几文钱一碗。[31]苏轼任杭州地方官员时,曾雇佣百姓疏浚西湖,每日给予他们约3斗米,55钱,船工更是每日拥有约200文的收入。将当时的物价与收入水平进行横向比较,能够更加清晰地认识普通市民的消费能力,这也为酒楼的广泛分布创造了条件。

(五)文化观念

随着社会经济的发展和城市结构的变迁,市民文化迅速崛起,并开始渗透于社会生活的方方面面。坊市制度被打破以后,酒楼酒肆更容易地择优分布于东京城街巷之内,与宫城、贵族住宅、百姓居所融为一体。错落有致的布局、突破传统布局的空间感和层次感使彼此之间相得益彰。皇室、贵族、士大夫群体也成为时常出入酒楼和勾栏瓦舍的重要宾客,骄矜清贵的上层阶级们也逐渐融入了这看似不登大雅之堂的市井杂艺、艳词俗乐。市井文化的迅速崛起,为士大夫阶层提供了一个奢靡享乐的机会,奢靡之风盛行,“举目则青楼画阁,绣户珠帘,雕车竞驻于天街,宝马争驰于御路”[3]。经济基础决定上层建筑,商品经济的繁荣,酒楼等饮食服务行业的发达,使得奢侈之风成为可能,周密曾言:“都民素骄,非惟风俗所致,盖生长辇下,势使之然。”[32]

然而,市井文化的崛起,并未取代传统的士大夫雅文化,“市井俗文化虽然以其新颖别致,之吸引眼球,别开生面,构建城市文化新格局,归根到底,执城市文化之牛耳者,仍然是官而非商”[20]。以东京城内的酒楼为例,酒楼内的布置有阁楼雅间,墙壁饰有画,几案置有书,营造出典雅的氛围,以迎合士大夫的审美情趣。表明当时的士大夫雅文化仍然占据着主导(domination)地位,市井俗文化仍然处于从属(subordination)地位。[20]

结语

北宋是中国古代商品经济高度发达的时期,东京作为北宋都城自然成为当时的经济文化重镇。在物质文明达到一定程度的基础之上,市民精神生活的选择呈现自由性、开放性的特征。酒楼酒肆作为饮食服务业的支柱性产业蓬勃发展起来,成为当时商业繁荣发展的一个缩影。总而言之,笔者以《东京梦华录》为主要史料,通过对北宋东京城酒楼酒肆及其分布的研究,复原了当时社会经济状况、国家政策以及社会风气,剖析了东京的城市布局与社会生活之间的关系,描绘出一幅以酒楼酒肆为中心的北宋东京城的社会生活画卷;东京城的酒楼酒肆,无论是从经营方式、布局装潢,还是宣传模式,无一不折射出现代社会的影子,可以帮助我们以史为鉴,更好地认识今日饮食服务行业的发展。