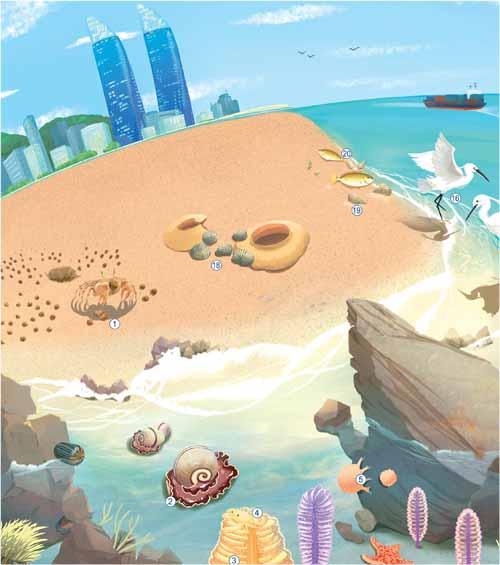

厦门潮间带赶海笔记

2021-07-09刘毅

刘毅

海洋的“窗口”

潮间带是海洋与陆地的过渡地带,是人们认识海洋便捷的窗口,是海洋生态系统中生产力较高的区域,同时也是特别敏感的区域之一。根据潮间带的生境特点,可将其分为沙滩、淤泥质滩涂和基岩性潮间带等类型,这几大类型在厦门都能看到。通常而言,基岩性潮间带的大型底栖动物多样性最高,淤泥质滩涂次之,而沙滩最低。然而,不同的生境类型在厦门并非孤立存在,而常常形成有机的组合,比如环岛路的潮间带,自岸向海相继出现沙滩、淤泥质或泥沙质滩涂、砾石区、礁石区,使得其底质和生境更丰富多元,加上水体盐度变化大,为大量的生物提供了繁衍生息的栖息地。

天生會画画的韦氏毛带蟹

紧邻岸边的干燥的高潮带(小潮高潮线到大潮高潮线之间的地带)沙滩上,除了少许角眼沙蟹的洞口外,很少有其他生物的痕迹。慢慢往下走,一旦沙滩由干燥变得潮湿,“沙画大师”韦氏毛带蟹就出现了。韦氏毛带蟹只有花生米大小,它们的食物是藏在湿润的沙粒间的有机物和浮游生物。

“碗”边寻螺

到了中潮带(小潮低潮线到小潮高潮线之间的地带),沙滩上常能看到一个个“倒扣的没有底的碗”,这是斑玉螺的杰作。如果仔细观察,在沙碗的附近不难发现一条爬行的痕迹,追踪着痕迹寻找,就能在凸起的小沙包里发现近圆球形的螺壳上布满黑色斑点的斑玉螺。

低潮线的常住居民们

在低潮线(海水在海岸上退落的最低线)附近的泥沙质滩涂中可以找到缓慢移动的黑带泡螺,它们的壳上有异常细密的黑色经线和几条极粗的黑色纬线,棕色渐变的外套膜完全张开,修饰着白色的裙边,像极了一朵盛开的牡丹花。

同样在低潮线附近的积水区域,有许多古斯塔沙箸海鳃插在泥沙中,在水中将一片片由许多水螅体构成的“鳃片”张开,很像一只紫色的羽毛笔,因此也被称为“紫海笔”。

“紫海笔”的旁边有另外一个海鳃家族的成员——东方翼海鳃,它的体型更大,通身黄白色,吸饱水像一把倒插的扫把,因此也被称为“海扫把”。所有的海鳃都是由许许多多的水螅体构成的群体,“海扫把”也不例外。

藏在“石头”中的小秘密

低潮带至低潮线附近的砾石区和礁石区,生物多样性更丰富。

在石头的侧面,常常附着着一颗颗黄色或橙色的“荔枝”,它们就是柑橘荔枝海绵。

石块下,可以发现探出脑袋的章鱼(短蛸),虽然皮肤上的色素能根据环境的变化而快速改变身体的颜色,很好地将自己隐藏起来,但无处安放的8条腕和光溜溜的大脑袋时常把自己出卖。

在石缝里,一棵棵微缩版的“树枝”正随海浪摇曳生姿,这些都是柳珊瑚,比如滑鞭柳珊瑚,有白色的、黄色的、橙色的、红色的、紫色的,五彩斑斓,巧妙地点缀着海岸线。

柳珊瑚的“枝桠”上常寄生着的各种梭螺,它们以寄主柳珊瑚为食,并会根据寄主的颜色和花纹而将自己的壳的颜色以及外套膜的颜色和花纹进行变化,从而将自己与寄主“融为一体”,是典型的协同进化的案例。

赶海,让我们可以近距离地接触海洋,越靠近海洋,人们越能感受到海洋的魅力。当我们在观察厦门潮间带上灵动的万物时,也更深刻地认识到保护海洋、保护物种多样性有多么重要。