疫情防控常态化下泵与泵站课程混合式教学探索★

2021-07-09罗亚红鲍林林李晓品

罗亚红 樊 静 鲍林林 李晓品

(河南师范大学环境学院,河南 新乡 453007)

2020年初,一场突如其来的瘟疫打乱了全国高校传统线下课堂授课计划,春季学期的课程全部转为线上网络教学,时间紧迫且史无前例,这无疑是对每位一线教师和在校大学生的严苛考验,也使新兴的线上教学得到了前所未有的重视。

《泵与泵站》是给水排水科学与工程专业的一门必修主干课,主要探讨水泵的基本原理、高效运行搭配以及泵站的设计计算等,课程地位相当重要。但是,课程内容涉及大量公式推导、水力计算以及工程设计,内容枯燥难懂,实践要求高,工科属性极强。这使本门课在这次疫情特殊时期,仅通过单一的线上授课途径,很难达到预期的教学效果,线下的课堂教学和实践实习是不可或缺的。同时,考虑到新冠疫情的反复,甚至其他突发性卫生事件的发生,多元化线上、线下混合式教学模式必将是未来现代化高校的发展趋势,二者取长补短、互为补充,可应对更广泛、更灵活的教学环境与学生群体[1,2]。

因此,如能借助本次疫情带来的线上教学的空前繁荣与创新,进一步完善和推动《泵与泵站》课程的线上、线下混合式教学体系的构建是非常必要的。

1 《泵与泵站》课程线上教学存在的困难及原因分析

1.1 理论课时更显不足

本课选用的教材为许仕荣等主编的《泵与泵站》第6版,全书共5章,其中第2章——叶片式泵、第4章——给水泵站和第5章——排水泵站是重点内容,占全书的80%。这几章从泵的基础知识到泵站系统的设计与布置,知识点环环相扣,逐步深化,缺一不可,即使在传统课堂授课环境,也很难在有限理论学时(24学时~36学时)内完成,很多与时俱进的前沿知识无法拓展,只能在其他课程设计、实践环节补充。单一线上课程的讲授进度就更慢,因涉及到学生注意力、信息表达不畅、反馈延迟等现实问题,一堂课的有效学习时间可能仅有30 min左右,整门课的理论学时进一步压缩[3]。

1.2 工科思维训练难度增加

1.3 实践环节欠缺

《泵与泵站》是与实践密切相关的课程,在传统线下授课时,会配以相应的实习、实验等内容,如水厂泵站参观、离心泵拆装实验和叶轮切削金工实习等,但在疫情的影响下全部无法开展,学生几乎见不到真实的泵站,得不到应有的工程实训,动手能力得不到提升。

1.4 课程设计质量难保证

学期末的课程设计是检验学生知识系统和实践水平的重要标准之一,但由于前期线上教学带来的局限,可能导致学生基础知识不扎实、设计能力不足等问题,同时,设计学时很短(仅1周),疫情期没有设计教室,产生的问题不能及时与老师沟通反馈,学生容易产生畏难情绪,随意糊弄了事。因此,疫情期间的课程设计出现了相互抄袭、质量不高的问题。

2 线上、线下多元化混合式教学探索的思路与实践

2.1 凝练知识主干,线上配合线下,提高教学效率

严格参照高校给排水科学与工程教指委发布的“给排水科学与工程专业教学规范及本科教学评估工作的指导性意见”中的要求,以培养学生知识综合应用和实践能力为最终目标,进一步凝练教学大纲与授课计划,紧抓全书知识主干,做到有目的教学、重难点突出,强调并引导学生自主线上自学,充分利用课堂有效时间。

具体做法包括:1)教师在对课本内容充分熟悉的前提下,梳理出本课的知识主线与网络结构,根据本学期的理论学时数,优化分配重难点章节任务,注重知识点连贯与层次递进,力求授课脉络清晰,内容务实;2)以经典毕业设计案例、历年考研真题、注册设备工程师考试真题等实践性项目为指引和衡量标准,确立明确的教学重点与目标;3)利用各种线上教学平台,如慕课、雨课堂、腾讯会议等,督促学生课前预习、复习和答疑,同时,这些平台有实时签到的功能,节省教师查课时间,进一步提高课时利用率。

2.2 项目任务式教学方法,激发学习兴趣

为解决工科课程内容枯燥,尤其线上学习学生精力难集中等问题,老师在讲授时应力求做到生动易懂、活泼有趣。虽然《泵与泵站》公式多、推导难,但内容与人们日常生活息息相关,非常适合结合当前社会时事,加入课程思政,有效提升学生的课程关注度和参与性。

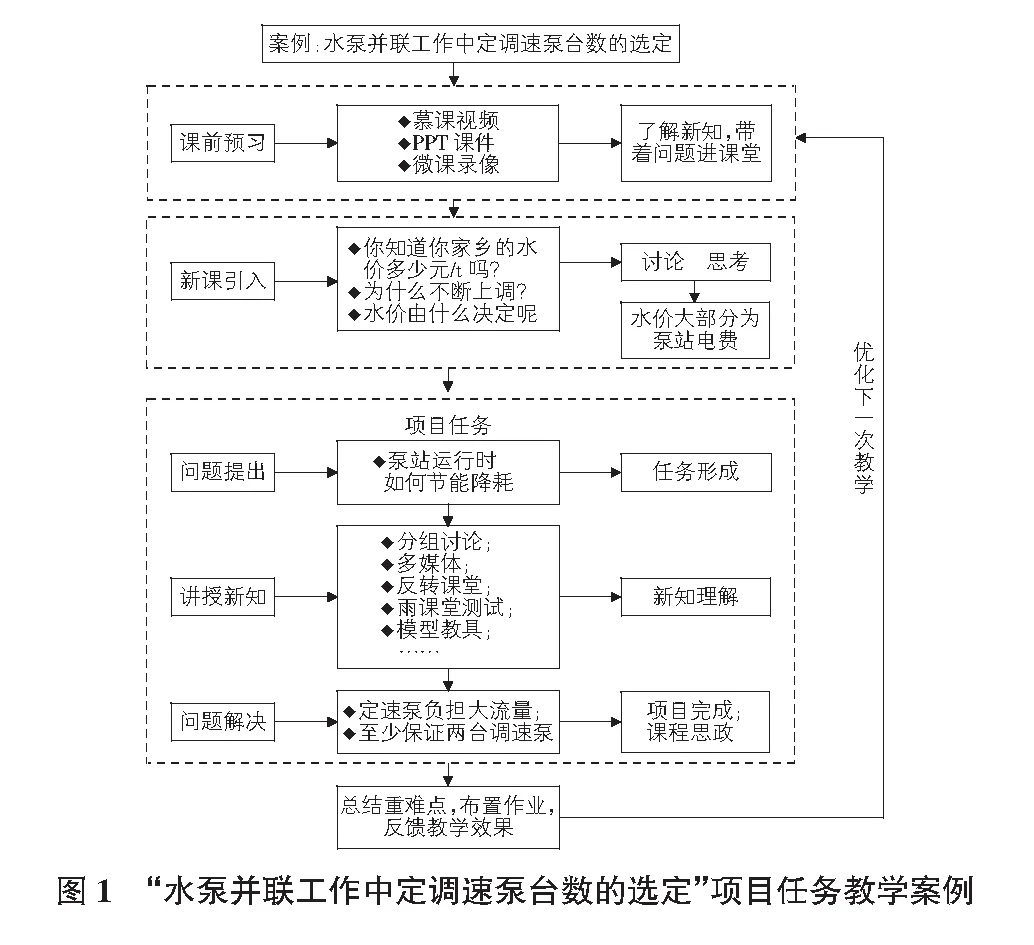

整个课程采用“项目任务式”教学法,课前通过案例导入,提出一到两个相关问题,作为本节课要解决的项目任务,引发学生求知欲,再由浅入深讲授新知,吸引持续关注。这样,一节课的学习就围绕这一到两个项目任务的解决而推进,项目任务的完成也意味着新知识的获得,既摈弃了传统课堂沉闷的说教,又增加了学生掌握知识的牢固度,授课效率大大提高。如图1所示,是在讲“水泵并联工作中定调速泵台数的选定”章节时采用该方法的教学过程。

2.3 直观化教学手段交互应用,强化工科思维

对于讲授与工程实践相关的内容时,采用具有视觉、听觉冲击力强的直观化教学手段和工具要比课件上枯燥的文字和公式更能吸引学生注意力,增加知识的理解度和传递效率。如视频、模型模具、多媒体、3D软件等。因此,在本次线上教学中,我采用了各种先进的3D软件、直播平台以及微视频等多媒体工具,同时配合展示相关的泵、管道和阀门模型教具。

例如,在讲“第2章——2.1 离心泵的基本构造”时,为了让学生了解泵内部的关键构件,我采用了Adobe acrobat 3D软件,图纸文档打开后,学生可以自主翻转和透视其中的离心泵3D模型,从各个角度随意观察纵横剖面,识别叶轮、泵轴、减漏环等关键零件。又如,在讲第4章——给水泵站时,为使学生对泵站结构和设计有初步认识,我利用当地某城区水厂的“市民开放日”活动,与厂内专家连线,直播介绍了厂内二级泵站的运行管理实况,学生直观地了解到给水泵机组的布置和管道敷设方式与原则,获得更多工程实践知识。

2.4 增加平时成绩权重,强化课程设计地位

《泵与泵站》课程注重设计与实践,功夫需下在平时,尤其是线上教学时,对学生的自主学习能力要求高,应更加关注学习过程的评定,因此,对课程成绩的考核标准进行适当调整是必须的。

本学期线上课程的总成绩由平时成绩、期中在线小测、课程设计和期末考试四项组成,所占比例分别由以前的15%,0%,15%和70%调整为现在的20%,15%,15%和50%。平时成绩又包括考勤、课堂表现、课后作业,所占总成绩的比例分别为5%,10%,5%。为及时检验线上教学效果,督促学生自主复习,本学期增加一次在线期中小测,成绩占15%。期末考试放到2020年9月学生返校后,线下进行,占50%。对于总体考核中非常重要的一环——课程设计,也并未因疫情而降低标准,学生被随机分组,抽选设计题目,降低了抄袭、模仿的可能性。设置在线答疑时间和教室,保证在设计周内,教师每天能与学生沟通,及时解决疑难问题。最终,除了每位同学需提交设计材料外,每组还需抽选1名~2名同学在线答辩,进一步严格把关课程设计质量。

2.5 加快网络课程建设,促进线上、线下融合

借助这次疫情线上课程的经验,加快完善线上精品课程的建设,建立规范的开放课程学习认证和学分认定制度,尝试网络校际协同学习,大力推动“互联网+”在教学中的应用,实现数字化课程体系建设,为线下课程教学做好补充,相辅相成,互为促进。这一内容应是未来工作的重要环节。

2.6 重视实验、实习,保证实践学时

抓线上、线下课堂教学的同时,仍要配合一定学时、关联性强的课程实验和实习项目,增强学生实际动手能力,做一个合格的工程师。因此,本课程在疫情后期学生返校后,我们利用周末给学生补齐了泵站实验课(1学分)、泵厂金工实习(1学分),通过灵活更改计划,保证实习实践学时进行。

3 结语

本次疫情期间课程,通过线上,以及配合返校线下教学补充,《泵与泵站》理论课取得了良好的教学效果。首先,在返校后进行的闭卷期末考试中,在维持历年试题难度的前提下,学生均获得较好的卷面成绩,高分率(90分以上)占32.86%,平均分85.79,及格率100%,比往年更高;其次,课程设计全部认真完成,学生通过对取水泵站的设计,掌握了管路布置、水泵的选型和搭配、CAD制图等实践技能,进一步巩固了课本知识,优秀率占45%以上;最后,学生对本学期的课程较为满意,线上评教成绩达98.36分,体现了学生对本次课程教学的认可。在后期教学中,将按前述的经验与思路,重点加快完善线上课程网站建设,深化线上、线下混合教学方式的融合,取得更好效果。