儿童认知发展论下的科普类信息设计研究

——以学龄期儿童为例

2021-07-09齐志鹏

齐志鹏

(湖南师范大学美术学院,湖南 长沙 410012)

1 缘起儿童认知发展

“科”即是科学知识和科学技术,“普”即是普及与推广传播。对于学龄期儿童而言,科学知识的专业性、严谨性及抽象性,成为理解科学知识的障碍。将学龄期儿童由知识的被动接受者转变为主动学习者是当今教学过程中的难点,应以新颖的媒介方式吸引学生向主动学习者转变。通过信息设计归纳知识内容,以皮亚杰儿童认知作为理论依据,不断深入了解儿童不同认知阶段的概念和特点,提升儿童对科学知识的兴趣点,使其在学习中获得快乐体验。

1.1 皮亚杰儿童认知理论基本概念

儿童教育心理学家、哲学家皮亚杰提出了著名的“儿童认知发展理论”,这一理论指出儿童并不是被动地接受信息内容,而是主动地发现和探索世界,承认儿童具有主体性。这一说法的提出,对我国教育改革也有重要影响。他认为,儿童智力发展不应该单方面强调天性和环境的影响,儿童智力发展是儿童本体与环境相互作用的结果。皮亚杰提出了图式、同化、顺应、平衡化4种儿童认知论基础概念。这4种概念贯穿了儿童智力发展的整个过程,并且对儿童智力发展特点进行了解释说明[1]。

1.1.1 图式构建信息框架 图式是认知结构或者智力结构,这种结构会随着智力的增长而产生变化进而完善,而这种变化和完善是永不停歇的。当遇到新事物时,儿童会将新事物纳入自己的认知结构中。对于学龄期的儿童来讲,图式的发展与搭建信息框架是相辅相成的,儿童在扩充自己图式的同时,也在构建信息框架。

1.1.2 同化量变信息内容 简单来讲,同化就是将新事物纳入已有认知结构中的一种行为模式。例如儿童看到一只体型较大的猫时,会认为这是狗。因为在儿童看来,只有狗才有这么大的体型,符合儿童本体所认知的图式,即新事物(大体型猫)被同化到狗的图式中。搭建信息框架完成后,需要大量的新知识去填充自己的图式,让儿童的图式内容得到增加。但是这种增加只是数量的增加,并不会让图式得到变化和完善,是图式的量变。

1.1.3 顺应质变信息结构 当儿童无法利用已有图式去纳入新事物时,就需要通过两种方法去解决:①创造一个可以纳入新事物的新图式;②改造已有图式,使新事物与其相匹配。简而言之,顺应就是新结构的创造和旧结构的改造,是一种质变。

1.1.4 平衡化调节信息结构 同化让图式得到增长,顺应让图式得到发展,那么,平衡化就是让二者结合作用与图式的调和剂。如果只有同化,那么儿童将永远不能分清狗与大体型猫的区别;如果只有顺应,那么儿童的信息结构将会松散琐碎,不能找到新事物之间的共性。

1.2 学龄期儿童认知特点

皮亚杰《发生认识论原理》书中将儿童认知心理划分为4个阶段:感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段和形式运算阶段。学龄期儿童是指儿童在国家规定的年龄进入小学后到青春期的学龄段,通常为6、7至12岁。这个时期在皮亚杰儿童认知阶段属于具体运算阶段,这个阶段也是儿童智力成长最重要的阶段。在这个阶段中,儿童的各种感知能力、理解能力和思维能力不断提升,已经具备了基本的逻辑运算框架。儿童的思维能力更加理性,而且可以利用自己的逻辑能力去认知和解决一些事情,但是思维需要客观事物的具体支撑,不能处理较为抽象的事情。与之对比的是,这个阶段的儿童仍然缺少较好的控制力和分辨力,对外界的认知不完善,同时易受到外界环境的影响[2]。

1.3 适于学龄期儿童的科普类信息设计

科普类信息设计是具有科普意义的视觉信息设计,其核心是科学知识普及,通过各式的媒介载体以简单易懂的形式向普罗大众传播科学知识,这是与其他视觉设计最大的不同点。科普类信息设计包含的内容很多,包括自然界动植物知识、天气现象、科技工业、生活常识、人文历史等。设计师根据学龄期儿童的知识需求,将信息进行分类整理,对信息进行“二次设计”,最终以绘本、立体书、信息图表、动画短片、博物馆展示等作为载体,在满足严谨性、趣味性、文学性、美观性的同时,还要有效、准确传播科学知识文化。

2 基于学龄期儿童的科普类信息内涵设计

认知能力是指通过感知、记忆、想象、辨别、推理来获得需求信息,以智力、实践和理解信息内容来解决问题的一种能力。受到课堂教育的学龄期儿童,正是不断提升认知力的重要阶段,只有基于儿童认知能力,深入了解儿童认知特点,才能创作出适合学龄期儿童的科普类信息设计。

2.1 设计内容:幻想与逻辑共存

想象力是儿童图式发展到一定阶段后的产物,是以客观世界的具体事物为依托,进行创造性加工改造的一种活动。学龄期儿童在具体运算阶段已经形成了基础的逻辑思维,尤其是通过课堂教育后,此时期儿童的逻辑概念逐渐清晰,可以利用已知的依据通过语言表达出概念。在这个过程中,儿童会以个人逻辑框架为基础进行幻想,由最开始的随意性、单一性、无主题性逐渐转变为有意向性、多元性、主题性,并且不断发生着质变[3]。

适合于学龄期儿童的科普类信息内容要打开幻想的大门,满足儿童光怪陆离的幻想,能够在具有丰富视觉感受的画面中体会到现实世界没有的快乐。由《纽约时报》公布的2020年度最佳童书之一——《The wanderer》讲述了一只孤单的小纸船穿越汪洋大海和礁石冰山,穿过神秘的海怪和鱼群的旅途,在宛如童话的海洋世界中畅游(图1)。整个故事内容充满奇幻,但是把精神寄托在儿童游乐的折叠纸船上,当儿童在现实世界去折纸船时,会不会想起书中那妙不可言的世界呢?

图1 《The wanderer》绘本

2.2 设计框架:主题与特点递进

处于具体运算阶段的学龄期儿童的识字能力已有较大的提升,但是在阅读时还会第一时间去“读图”,然后去阅读文字了解知识。因此,科普类信息设计的主题性尤为重要,明确主题性可以提高儿童对知识的记忆力。主题是设计者对客观事物或者设计对象的观察、分析、研究、整理、提炼这一过程后得到的思维成果。科普类信息设计的框架要牢牢把握好主题,清晰描绘故事的主体框架,强调每一个信息点的关联性,使之成为环环相扣、主题单纯的故事。

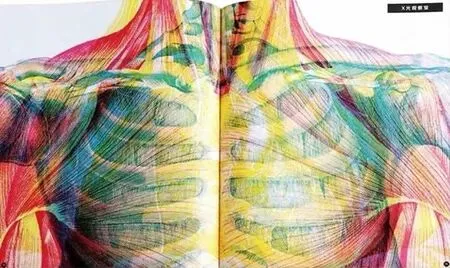

在明确主题后,下一步就要突出特点,这样才能吸引消费者,让学龄期儿童驻足观看。每一部不同主题的科普类信息设计都有不同的特点,或是传播媒介为特色,或是插图绘画为特色。学龄期儿童的思维与成年人仍然有着较大的差异性。与复杂枯燥的文字叙述相比,他们更喜欢图片、视频等直观性较强的科普方法。米兰艺术家卡诺维斯凯将RGB艺术与科普结合,推出《探秘人体》一书(图2),亮点在于孩子们通过使用3种颜色的“滤镜”,一张人体绘图可以分别看出骨骼、肌肉、血液系统和器官等人体三大系统,宛如身临其境。

图2 《探秘人体》绘本

2.3 设计情感:爱与归属的升华

爱与归属是马斯洛的需求层次中的一种需求,也是儿童情感的重要需求。它包括归属、成长、困恼、友情、亲情等方面,是对生活中现实问题的具体反馈。爱与归属的设计情感则体现在使用者(学龄期儿童)与人造物(科普类信息设计)互动过程中衍生的一种情感体验,这种情感体验可以让儿童产生出害怕、喜悦、恐惧、好奇等情绪,进而对儿童的图式发展造成影响。

从学龄期儿童的角度出发,最不适的情绪就是害怕和恐惧,设计师应该以爱与归属的需求理论为依据,从不同的角度去诠释信息,使儿童在已知的情景语境中感受新颖的内容,有助于儿童培养积极向上的心理和健全的人格。例如关于“死亡”,一直都是儿童会潜意识“避开”的话题之一。死亡代表着失去、终止,是生存的对立面。但是可以通过自然界中的“鲸落”现象(图3),去阐述鲸鱼死亡后沉入海底的过程,向儿童展现出“一鲸落而万物生”的神奇景象,通过浪漫的图表内容进行叙述,唤起儿童的共情,让学龄期儿童能够正确理解死亡的概念,探求生命的本真。

图3 Armando Veve绘制

2.4 设计意趣:游嬉与知识互动

皮亚杰认为,儿童可以通过游嬉与玩乐,在认知范围内更新已有经验的框架,将更多现实活动与儿童本体(生理、心理)进行交互,这样的活动具有持续性、延展性、波动性。儿童通过脑中的图式概念,消化新鲜事物,扩充自己新的“经验池”,更迭认知架构。同时,儿童通过课堂获得的经验和技能可以在玩乐中得到巩固,进而为下一步知识的获取奠定基础[4]。

虽然学龄期儿童与学龄前期的儿童相比,在心理成长和生理成长方面增长了一大截,但是“爱玩”仍然是孩子们的天性,因此设计师在处理科普类信息时,应该把“玩耍”的属性添加进去。《人体探索实验》科学盒子(图4)是以绘本+道具的形式吸引消费者。除了在目前市面上较受欢迎的绘本以外,还增添了15个人体器官的“小实验”。这套绘本通过带实验讲解的工具包,可以分别体会诸如清洁牙齿、拼接骨骼、克隆手指等小实验,让学龄期儿童在游乐中将与人体相关的科普知识记忆在脑中。

图4 《人体探索实验》科学盒子

3 基于学龄期儿童的科普类信息元素设计

学龄期儿童会随着认知经验的增长,对事物的思考逐渐理性,自主性越来越强。设计师应该从儿童的眼睛看世界,不能以自己的兴趣去代替儿童的兴趣。能否引导学龄期儿童独立思考,并且对知识达到理解认知的目的,是考核视觉元素是否合格的基本标准。

3.1 “聪慧”的造型

位于具体运算阶段的学龄期儿童(7—12岁)经过老师知识的传授后,自我意识开始成熟,对于客观事物有自己的审美能力,较少受到他人观点所左右,而且能对喜好厌恶进行主动评判。此时期儿童的审美不只停留在表面,更多注重内在美的挖掘。

“聪慧”的造型更能代入到儿童本身中,因为对于有知识的学龄期儿童来讲,聪慧代表着两种性格:(1)强烈的英雄主义,例如动漫超人、阿童木等角色,这些角色的特点就是勇敢,强大,友善。(2)聪明的个人主义,例如动画熊大熊二、喜羊羊等角色,利用丰富的知识和新奇的思维去帮助他人解决各种困难[5]。此外,在造型的设计中常用的手法就是夸张和拟人。通过夸张,突出强调造型,通过拟人,拉近与儿童的距离。例如童书《节气里的季节》(图5),以春天生长的小草、夏天飞舞的小虫、秋天奔跑的小动物以及冬天里人的视角为出发点,通过温度、颜色和声音的变化,从春夏秋冬的变化中探求“成长”“喜欢”“人情味”等主题的真谛,并且潜移默化地传达出珍视人的情感和关爱自然的积极态度。

图5 童书《节气里的季节》

3.2 “易懂”的字体

在适于学龄期的科普类信息设计中,文字的阐述也同样重要。虽然经过课堂教育,学龄期儿童有基础的识字能力,但是他们仍然对复杂晦涩的事物产生不耐烦的心态。因此,在科普类信息设计中,文字元素要浅显易懂,避免生僻字词,有需要时可加拼音或者“大白话”进行解释说明[6]。

日本绘本设计师松居直先生提出:“孩子们的书,不论什么含义,首先必须保证通俗、易懂、易书写”。在儿童获取知识的过程中,文字可以进行以下处理:①字体图案化。标题书写可以将字体与图案进行结合,充满趣味性。②词句日常化。文字描述要多为日常用语,这样容易利用生活经验去理解知识。③阅读节奏化。朗朗上口,整齐押韵的读法,更利于记忆和推广,例如中国的古诗词一直都讲究押韵。

3.3 “主观”的颜色

学龄期儿童已经有了较为成熟的视觉感受,会主观性地去赋予物体某种颜色,将颜色与儿童自身情感进行连接,进而结合自己的经验去认知理解信息内容。该阶段的儿童对于单一、平铺的颜色会觉得幼稚,所以科普类信息的画面表现上应该用多层次的颜色去引导儿童感受作品的丰富内涵。

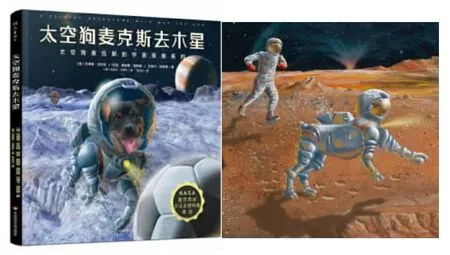

由色彩去营造科普类信息设计的氛围,不同的信息种类运用不同的颜色去烘托主题性,产生共鸣。信息内容是过去的还是未来的,地点是海洋还是太空,气氛是快乐的还是神秘的,都需要借用颜色去形象化、情绪化。根据美国NASA宇航员经验所出的《太空狗麦克斯的宇宙探索》天文科普绘本(图6),书中通过运用多层次的颜色、写实的手法营造了神秘莫测的太空景象,让儿童在幻想旅行中获取天文知识。

图6 《太空狗麦克斯的宇宙探索》绘本

3.4 “多变”的媒介

一般来讲,科普类信息设计属于视觉传达设计中的一个子集,绝大部分的传播媒介依然以视觉感知为核心。目前我国市场上的科普类信息设计以绘本、图书为主:①图书立体化。让书中的建筑、动植物等立于书上,让儿童通过具象的物体去理解。②装帧特殊化。用特殊的纸张模拟动物的表皮或者是带味道的纸张去联想植物等新颖的手段;③道具关联化。在书中设置发声道具,或者提供游戏道具,让孩子们真正体会到寓教于乐[7]。

以视觉为中心的媒介,更应该突破维度和次元去进行信息设计。例如近些年的河南博物馆网红文创“盲盒”,在泥土中自己去挖掘属于中原文化的仿制文物,在明白且使用了考古时需要的工具的同时,又了解埋藏于其中的文物的相关知识。由中央电视台引进的《工作细胞》动漫(图7),将原本深奥难懂的细胞拟人化,让学龄期儿童在观看热血的动漫时,了解细胞的奥秘。

图7 《工作细胞》动漫

4 总结

艺术是感知,科学是认知。科普类信息设计就是将科学知识和科学技术艺术化后,以易于理解和生动有趣的方式传达给受众,让原本严肃的科学内涵转变成富有视觉感受的艺术作品。让科学走下“神坛”,走进民众,走入儿童,这就是科普类信息设计的目的之一[8]。特别是对学龄期儿童拓展课外知识,探索未知世界起到重要作用。学龄期儿童是儿童成长生涯中较为重要的转折点,基于皮亚杰儿童认知发展理论去研究科普类信息设计,能进一步吸引儿童们的注意力,让儿童在获取知识的过程中感受乐趣,留给他们无限想象的自由空间,达到全面素质教育的目的。

当代儿童教育教学方式和理念不断革新,家长与教学部门越来越重视儿童素质教育,提倡学生个性发展、全面发展,不再以“分数”定高低。学龄期阶段是实施儿童素质教育的最佳时期,将科普类信息设计资源应用于儿童学习中有着不可忽视的作用,对提升学龄期儿童的综合素质具有积极意义。