美在和谐

——从莎士比亚的美学理想透视哈姆莱特不存在延宕

2021-07-09成倩

成 倩

(江苏省南京师范大学文学院 江苏南京 210000)

国内外学界对哈姆莱特的延宕问题一直存在争议,大多认为其存在延宕,“延宕说”在我国也流行了近五十年。然而当“延宕”成为各学者论述的前提,我们往往忽视了“是否存在延宕”这一根本问题,从而脱离文本语境走向形而上的论证。

19世纪中叶卡尔·魏尔德《莎士比亚的〈哈姆莱特〉》中对复仇正当性的讨论促使我们思考哈姆莱特到底是否存在延宕。国内学者杨秀波掷地有声地提出:“哈姆莱特并未延宕”“他对事件进行调查取证尚需一定时间,造成了延宕假象[1]”。孙振虎在《哈姆雷特:有勇有谋,审慎而残酷》一文中也指出:“首先,应该把哈姆雷特放到他复仇的情境中去分析他复仇的过程;其次,判断他的复仇过程是否存在延宕”。因此,本文将从莎士比亚“美在和谐”的美学理想入手,深入哈姆莱特的复仇语境,窥探其内在自我的发展历程,论证其处于动态抗争中的“自我和谐”及“自我与社会和谐”,在斗争中趋于自我完善,探索人文主义道德理想实现的途径。

一、“美在和谐”西方美学思想探源

歌德说“莎士比亚的剧本全部围绕着一个秘密点旋转,这一点还没有哲学家看见和确定过”。这一秘密点是什么?张泗洋等人认为:“我们姑且可以认为它的答案可能是人性或历史的规律、伦理的变化等[2]。”笔者看来,这一“秘密点”即莎士比亚创作的“精神轴心”——美学理想。

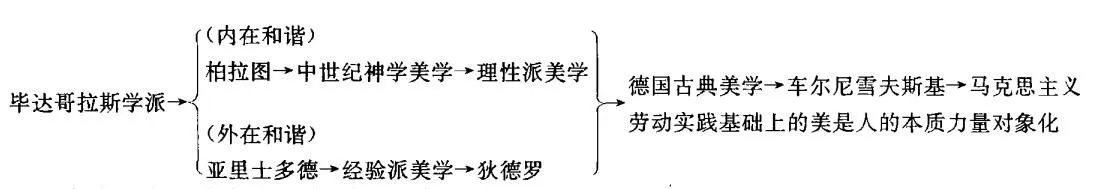

张晓阳在《莎士比亚美学思想管窥》中谈到:“通过对它的宗教哲学、艺术创作和风俗情趣的研究,可以确认‘美在和谐’是这个时代的美学理想”。而笔者认为,“美在和谐”不仅是这个时代的美学理想,在西方美学史上也有深厚的思想渊源。莫其逊在《从毕达哥拉斯学派之马克思:西方美是和谐说的历史演变》中将西方“美在和谐”思想发展的演变轨迹作图如下[3]:

莎士比亚所处时代与其他时代的思想并不存在断裂,“美在和谐”的内涵在文艺复兴时得到进一步丰富,伊丽莎白时代的人们在现世的生活中看到了美,在个性解放中发现了完满人性的美学价值,使得精神和肉体、理性与情感之间的和谐关系成为美的重要组成部分[4]。莎士比亚的美学理想更多以人文主义的人性论与伦理观为基础,在人与自然、人与人、人与社会的关系中寻求“和谐”。因此,“美在和谐”是莎士比亚美学思想的核心,与西方美学的核心理念一脉相承。

作为莎翁创作的“精神轴心”,“美在和谐”思想贯穿其作品。《哈姆莱特》则具体表现为在动态抗争中“自我和谐”“人与社会和谐”的人文主义美学理想。

二、“美在和谐”的具体表现

哈姆莱特的性格是复杂而真实的,在自我与外部双重斗争中趋于平衡,这一形象实际上注入了莎士比亚的美学理想。很值得注意的是,莎士比亚的人物,像实际生活中的人一样,常常被误解,几乎总是被不同的人从不同的角度来理解[5]。因此,哈姆莱特的延宕问题要落实到剧本的复仇语境去判断。

(一)愤怒与忍耐:自我和谐

罗伯逊认为“总的说来,本剧实际上没有多大耽搁:其实除在第一、二幕之间有一大段时间空隙外,本剧就没有过耽搁[6]。”而笔者认为,第一、二幕之间也不存在空隙。

哈姆莱特:赶快告诉我,让我驾着像思想和爱情一样迅速的翅膀,飞去把仇人杀死。

鬼魂:我的话果然激动了你;要是你听见了这种事情而漠然无动于衷,那你除非比舒散在忘河之滨的蔓草还要冥顽不灵。(第一幕第五场)

从这里可以看出:愤怒使哈姆莱特急于复仇。面对杀父之仇,常人不可能泰然处之,尽管哈姆莱特时而悲观,但不至于超然到不想复仇。此时,他不知道仇人是谁,所以情感战胜了理智。

哈姆莱特:天上的神明啊!地啊!再有什么呢?我还要向地狱呼喊吗?啊,呸!忍着吧,忍着吧,我的心!(第一幕第五场)

当哈姆莱特得知仇人是国王克劳狄斯时,在巨大的冲击中,在复仇的欲望与理智的对抗中,他还能尽力使压制怒火、忍耐克制。面对突如其来的意外冲击,他反倒有超乎年龄的审慎,体现出一个幼稚少年向肩负责任的父之子、国之栋的撕裂与蜕变。

这是一个颠倒混乱的时代,唉,倒霉的我却要负起重整乾坤的责任!(第一幕第五场)

针对这样的心理活动,歌德认为他不能胜任重任,也有学者认为他不想承担杀死克劳狄斯后的国家责任,或是惧怕死亡,或是由于绝望而解构了复仇的意义。他的内心确实失去了平衡,准确来说是处于动态的自我抗争中,但哈姆莱特不是神化的英雄,是一个有普通情感的人,他生出这句牢骚恰恰是重大灾变时的自然反应,并不意味着忧郁、绝望或是延宕,只是一种痛苦的自觉,正是在痛苦中我们感受到了自己的主体性[7]。

英国学者布拉德雷曾提出:“哈姆雷特干吗不听从鬼魂的吩咐,立即动手复仇?这样就不用一死就是八条命,另外七条人命可以保全了。”针对这一说法,可以从以下三个方面来反驳:

首先,哈姆莱特不能确定鬼魂所言的真实性。虽然文艺复兴时代没有完全抛弃中世纪的神学观,但仅凭鬼魂之词显然不能使人信服,这需要进一步的调查取证。

其次,哈姆莱特并不是完全没有行动。在鬼魂吩咐之后,他立即要求霍拉旭等人保守秘密,提醒他们不要惊讶于自己今后的第一步行动——装疯,而后他便开始装疯、疏远奥菲利娅等一系列取证前的准备行动。

最后,相较于福丁布拉斯和雷欧提斯,哈姆莱特的复仇不是不明就里地盲动,也没有索性放弃,而是在抑制最初的怒火后开始有谋略的冷静行动。福丁布拉斯轻易被说服,放弃复仇;而雷欧提斯被愤怒冲昏了头脑,不查明真相就向国王宣战,又被克劳狄斯利用而陷入害人害己的境地,他忘却了父亲的忠告“不要想到什么就说什么,凡事必须三思而行(第一幕第三场)”,这是缺乏理智的表现,而理智正是文艺复兴时期人文主义极为推崇的。

人类是一件多么了不得的杰作!多么高贵的理性!(第二幕第二场)

因此,不是哈姆莱特不立刻行动,而是在不能确定真相情况下的行动是盲动,盲动恰恰是不成熟的表现。相比之下,哈姆莱特能用理智战胜情感,经过审慎的思考后付诸冷静的行动,不失为最理智的一种复仇行为。在理智与情感的斗争下,哈姆莱特的自我处于动态平衡中。

(二)欲望与理智:自我与社会的和谐

莎士比亚以刻画人物的心理活动见长,剧本中有大量哈姆莱特的自白。如:

啊!复仇!——嗨,我真是个蠢材!我的亲爱的父亲被人谋杀了,鬼神都在鞭策我复仇(第二幕第二场)

针对其自我反省,有学者认为哈姆莱特因为自己的延宕而自责,而实际上在还未确认鬼魂所言真实性前,这只是他不断鞭策、剖析自己的心理写照。莎士比亚刻画人物的艺术关键不在于怎么写出人物之所说,而在于怎么写好人物之所做[8]。“戏中戏”是哈姆莱特取证的手段,如果说之前他不确定鬼魂所言的真实性,那么在取证后他更加坚定了方向。

现在我可以痛饮热腾腾的鲜血,干那白昼所不敢正视的残忍的行为。(第三幕第二场)

持“延宕说”的学者认为哈姆莱特在克劳狄斯祈祷时不动手是最大的延宕,错失了最好的机会,不是因为顾及宗教,而是怯于行动的借口。然而,从整部剧来看,“他不仅是全剧中最有思索的人物,而且是最有行动的人物”[9]。从勇敢迎接其他人都害怕的鬼魂、装疯、疏远奥菲利娅、设计“戏中戏”、刺死偷听的波格涅斯、调换书信要求立即处死罗森格兰兹和吉尔登斯吞、接受雷欧提斯的比剑挑战、最后一剑刺杀克劳狄斯,可以看出他并不是软弱的人,反倒是敢于斗争,步步还击的勇敢者。

归根究底,“戏中戏”和放过祈祷的仇人是哈姆莱特对自己行为是否正当、合理的考虑,他不愿“玷污”自己高尚的心灵。

心啊!不要失去你的天性之情,永远不要让尼禄的灵魂潜入我这坚定的胸怀;……在行动上却要做得丝毫不让人家指摘。(第三幕第二场)

不,那还要考虑一下:一个恶人杀死我的父亲;我,他的独生子,却把这个恶人送上天堂。啊,这简直是以恩报怨了。(第三幕第三场)

从宗教角度来说,不杀是依据天主教信仰行事[10],哈姆莱特的父亲死前没有祷告而进入炼狱,所以他不想让凶手有赎罪的机会,宁愿等待一个更好的时机。大多数作家都以符合时代精神的,也就是残酷的方式,去解决这个问题。但是在莎士比亚以前也已经出现了对这问题的人文主义的处理态度:复仇必须有正当的理由,必须是对于与人所遭受的灾害的一种惩罚[11]。在莎士比亚崇尚“和谐”与“秩序”的美学理想下,哈姆莱特不想以暴制暴。撇开宗教思想不谈外,任何心地高尚的人也都要有所顾忌的[12],他的选择与雷欧提斯又构成对比,雷欧提斯“一概不顾,只要痛痛快快地为我的父亲复仇”,从这里可以看出哈姆莱特的道德观对内心欲望的压制与调和。

克劳狄斯说:“我要是处罚了他,他们只看见我的刑罚的苛酷,却不想到他犯的是什么重罪(第四幕第三场)”,同样,如果此时哈姆莱特杀死克劳狄斯,民众是不知道事情真相的,他反倒犯了僭主的罪恶,而且“他不能像一般庶民一样为自己选择,因为他的决定足以影响到整个国本的安危(第一幕第三场)”。

当他在酒醉以后,在愤怒之中,或是在乱伦纵欲的时候,有赌博、咒骂或是其他邪恶的行为的中间,我就要叫他颠踬在我的脚下,让他幽深黑暗不见天日的灵魂永堕地狱。(第三幕第三场)

这段话不是忧郁延宕的借口,在他看来,丹麦是一所牢狱(第二幕第二场),因为他不仅要消灭克劳狄斯,而且必须消灭一切和杀人犯、暴君有关联的罪恶[13]。此时,哈姆莱特把个人复仇的任务升华至根除社会罪恶的责任,意识到改良社会才是人文主义道德理想的终极目标,他已然从自我和谐升华至寻求社会和谐的更高层次。

哈姆莱特羡慕霍拉旭能把欲望与理智处理得当,而在不断自我斗争、与外部斗争的过程中,他也在不断成长、蜕变,调和个人复仇的欲望与根除社会罪恶的重任,不断寻求“自我和谐”“自我与社会的和谐”。

(三)“善”的复归,人性的和谐

斯珀津教授统计《哈姆莱特》中疾病意象的隐喻总数为114处,认为这部剧的主导意象不是痛苦而是疾病、肮脏、腐败、腐朽[14]。哈姆莱特尽管时而流露对周围人的失望、对社会的悲观,但他终究还是看到了“善”的复归。

王后啊,哈姆莱特!不要说下去了!你使我的眼睛看进了我自己灵魂的深处,看见我灵魂里那些洗拭不去的黑色的污点。(第三幕第四场)

此时的哈姆莱特更坚定了理想,他看到了善被唤醒的可能,恢复了对人性的信心:我爱奥菲利娅;四万个兄弟的爱合起来,还抵不过我对她的爱(第五幕第一场)。当福丁布拉斯率领军队去夺一小块土地,他再次鞭策自己,哪怕不得不流血,也要时刻准备着。

我总是随时准备着,除非我丧失了现在所有的力气。(第五幕第二场)

哈姆莱特迎接雷欧提斯的挑战,最终用毒箭、毒药结果克劳狄斯。他没有退缩、没有所谓的延宕,而是在危机中不断进击。个人的复仇任务已然完成,但作为一个有更高理想的人文主义者,改造社会的任务任重而道远,于是他让霍拉旭告知世人事情始末,试图唤醒人性向“善”复归,他的理想并没有跟着消逝,而是留在了世间,重新开始寻找自己的代理人[15],继续朝人文主义道德理想奋斗。

莎士比亚的伦理体系正是建立在这种人性平衡规律上的,而他的理想是作为个体的人和整体的人在自然属性和社会属性上平衡与充分完满的实现[16],在哈姆莱特身上,我们看到了合乎美学逻辑的动态抗争,体现了自我和谐与社会和谐的平衡。

三、基于人文主义道德理想的美学原则

莎士比亚的美学理想与时代发展密不可分。创作《哈姆莱特》时,正处于伊丽莎白统治末年,社会矛盾尖锐,人文主义信仰发生动摇,莎士比亚对社会罪恶的认识不断深化,但他对人文主义没有失望,使他失望的是现实,是还没有条件实现人文主义理想的那个现实[17]。因此,莎士比亚在哈姆莱特的身上注入了时代精神与人文主义道德理想。

没有人比莎士比亚的人物更是自然的了[18],莎士比亚美学原则创作出来的人物符合艺术的规律——真实与自然。哈姆莱特“自我的和谐”“自我与社会的和谐”处于抗争与发展中,这里的“和谐”是动态的和谐。因此,莎士比亚使哈姆莱特故意延宕,或者哈姆莱特是莎士比亚的传声筒[19]这一说法显然不成立。剧中哈姆莱特对戏班子的指导透露出莎士比亚的艺术美学原则。

因为任何过分的表现都是和演剧的原意相反的,自有戏剧以来,它的目的始终是反映自然,显示善恶的本来面目,给它的时代看一看它自己演变发展的模型。(第三幕第二场)

从当时的戏院来看,三面受观众包围,演员可以说站在观众之中[20],戏剧人物的独白无疑是向观众传递关键信息的艺术手段,尤其像哈姆莱特这样有着动态自我斗争的角色。剧本中一些看似无关要紧的对话,容易让人产生哈姆莱特故意延宕的错觉,实际上也符合自然原则。譬如鬼魂第三次出现前的对话,不仅能让观众看到鬼魂时仍然感到突然,而且符合人的心灵法则——每当面临任何严肃的企图,或将临的大事时,人们几乎常常把注意力转向无关紧要的琐事或熟悉的环境,借以岔开他们自己思想的压力[21]。

李赋宁认为,相较于开创英国复仇悲剧传统的《西班牙》,《哈姆莱特》对复仇问题有更清醒的认识,认为不分青红皂白的复仇是不道德的邪恶行为[22]。归根究底,是莎士比亚在哈姆莱特身上灌注了基于人文主义的道德理想——“美在和谐”。因此,哈姆莱特并不存在延宕,他符合和谐原则与艺术真实,在内外部双重斗争中获得平衡与和谐。

四、结束语

莎士比亚继承西方传统美学思想并拓展了“和谐”的内涵,形成基于伊丽莎白时代人文主义道德理想的美学原则,《哈姆莱特》则体现了这一创作原则。因此,哈姆莱特不存在延宕,其思想与行动体现了动态抗争中的“自我和谐”及“自我与社会的和谐”。

哈姆莱特并不是软弱无能的忧郁王子,反倒是全剧中最具思想、最具行动力的勇敢者。在遭受现实的重创后,他能尽力保持冷静并且理智地行动。在复仇的欲望与理智的调和下,他意识到更大的社会责任——根除社会罪恶。当然,这一理想任重而道远。在自我与外部的双重斗争中,哈姆莱特也流露出失望与悲观,但他看到了人性向“善”复归的可能性,看到了理想的光辉,于是“自我和谐”“人与社会的和谐”在这一坚定的理想追求中得以实现动态的平衡。

莎士比亚的美学思想也符合艺术原则,其戏剧创作真实且自然。因此,哈姆莱特不存在故意延宕,而是同时满足了“美在和谐”的美学原则与艺术的真实。