华人与19世纪末符拉迪沃斯托克城市建设

2021-07-09潘晓伟初智巍

潘晓伟 初智巍

(1.黑龙江大学 黑龙江流域文明研究中心,黑龙江 哈尔滨 150080;2.黑龙江工程学院 人文与社会科学系,黑龙江 哈尔滨 150050)

一、引言

从研究对象角度看,本文属于华侨华人问题研究的范畴。近些年,随着中国的崛起,华人华侨问题广受各界关注。然而国内学界对华侨华人问题的研究,从地域上看多着眼于东南亚、北美等地区。经过几代学人的辛勤耕耘,这几个地区的华侨华人问题研究,无论是研究成果的出版(发表),还是研究机构的建立和学术研究队伍的扩大上都已经蔚为壮观②关于国内华人华侨研究状况及华人华侨人才培养方面情况参阅:郑一省:《华侨华人问题研究:课程开设与教学实践》,《八桂侨刊》2008年第2期。。而包括俄罗斯在内的东欧地区华侨华人问题的研究远不能同上述地区相比。尽管如此,俄罗斯的华侨华人历史受到了部分学者的关注,这些成果主要从这几个方面进行:

其一,从俄罗斯华人通史③宁艳红:《旅俄华侨史》,北京:人民出版社,2015年版;赵俊亚:《旅俄华人研究》,吉林大学博士论文,2007年。角度,展现了从19世纪中叶到当前的在俄华人200年左右的历史,总结不同历史时期华人的特征,但侧重于宏大历史的叙述,对包括帝俄时代远东地区华人活动细节等挖掘不够。

其二,关于远东地区及全俄华人活动及帝俄政策方面的,专著较少,以论文为主①笔者近几年的学术关注点之一是俄罗斯华人史,出版(发表)成果有:《俄国远东地区中国人活动史:1860—1917》,中国社会科学出版社,2020年版;《试论十月革命前俄国政府对远东华工的政策——以采金华工为例》,《世界民族》2020年第3期;《十月革命前俄国远东华人的种植活动》,《世界农业》2016年第6期;《十月革命前俄国远东地区中国人的渔猎采集活动》,《西伯利亚研究》2018年第5期;《十月革命前俄罗斯远东地区华人商业活动》,《西伯利亚研究》2017年第5期;《十月革命前俄国远东地区中国人近海运输活动探析》,《黑河学院学报》2019年第1期。。成果对帝俄时代华人在远东种植、工商、采金、交通运输、渔猎采集等领域的活动进行全面研究,探讨华人在俄国远东地区经济发展中的作用,并作出客观、公正的评价。伴随着中国的崛起,特别是“一带一路”倡议的提出和实施,包括华商史在内的海外华商问题正日益成为国内华人华侨问题研究的热点之一②关于大陆华商的研究现状可参阅:邵政达:《中国大陆学界欧洲华商研究述评》,《八桂侨刊》2019年第1期。。帝俄时代,在俄国从事的诸多活动中工商业是华人较为集中的一个领域,那时在俄国从事工商业活动的华人比例较高,影响力也较大,各地华人协会的负责人多由商人担任,可谓是那时帝俄华人当中的“精英阶层”。鉴于此,帝俄华商受到部分学者关注③主要有:徐万民:《东帮华商在俄国远东》,《黑河学刊》1993年第2期;张宗海、张临北:《19世纪末至20世纪初华商在俄国远东地区的形成和发展》,《俄罗斯学刊》2015年第2期;张宗海、杨昕沫:《俄国割占黑龙江、乌苏里江地区后当地华人商业的形成和发展》,《西伯利亚研究》2008年第4期;宁艳红:《浅析早期旅俄华商的经贸活动及其作用》,《西伯利亚研究》2014年第5期。。

其三,关于在俄华人与十月革命及共产主义思想在华传播方面的研究。在对俄罗斯的华人问题研究中,“华人与十月革命”或“华人与无产阶级政党建立”方面的选题在20世纪80年代前后颇受青睐④代表成果有:李永昌:《旅俄华工与十月革命》,石家庄:河北教育出版社,1988年版;李显荣:《旅俄华工与十月革命》,《历史教学》1979年第11期;于洪君:《旅俄华工的革命斗争:中国和世界工运史上重要的一页》,《中国工运学院学报》1989年第2期;薛衔天、李玉贞:《旅俄华人共产党组织及其在华建党问题》,《近代史研究》1989年第5期;李玉贞:《十月革命前后的旅俄华人组织及其活动》,《吉林大学社会科学学报》1981年第5期。。对华人参与十月革命、国内战争进行研究,记述了华人在十月革命、苏俄内战中的表现、贡献和他们与共产主义思想传入中国的关系等。

其四,东线华工与“一战”的成果。第一次世界大战期间,包括俄国在内的欧洲各国在华大量招工。俄国招募的华工散布服务于俄国各地,这些华工被称“东线华工”。当前,学界关于“一战”华工的研究,主要集中于西线华工,即在法国、英国等西欧国家的华工,对于广大奔赴俄国的“东线华工”研究薄弱,仅仅寥寥几篇文章涉及⑤主要有:李志学:《第一次世界大战与十月革命时期的赴俄华侨》,《俄罗斯中亚东欧研究》2006年第5期;李志学:《北洋政府对一战俄国华工的保护与遣返政策》,《北华大学学报》2012年第4期;李祥等:《一战俄国华工的数字问题》,《兰台世界》2012年第2期上旬刊。,对“一战”期间俄国在华招募华工过程、数量、华工在俄的悲惨遭遇等方面进行阐述。

其五,从帝俄政府排华和“黄祸论”角度进行的研究⑥主要有:刘家磊:《二十世纪初沙俄在海参崴迫害华侨的暴行》,《社会科学战线》1980年第3期;薛衔天:《江东六十四屯惨案研究》,《近代史研究》1981年第1期;张本政:《十九世纪八十年代沙俄在乌苏里地区的排华暴行》,《学习与探索》1980年第5期;管书合、杨翠红:《防疫还是排华?——1911年俄国远东地区大规模驱逐华侨事件研究》,《华侨华人历史研究》2011年第3期。。所谓的“黄祸论”是19世纪在欧洲出现的一种思潮,是指以华人为主的“黄种人”对“白种人”构成了威胁,“白种人”应当联合起来对付“黄种人”。“黄祸论”在19世纪末20世纪初的俄国主要表现为对华人在远东经济开发中的作用持否定态度。这些成果多诞生于20世纪80年代,尽管存在一定时代的烙印,但对了解19世纪末俄国在远东地区限制、排斥乃至迫害华人的历史以及认识俄国“黄祸论”根源有所帮助。

其六,从中国政府保护在俄国华侨华人角度进行的研究⑦曲晓范:《试论1918—1921年北洋政府在西伯利亚的护侨活动》,《华侨华人历史研究》1998年第1期;朱鹏:《北洋政府救助俄属远东地区难侨研究(1918—1920年)》,暨南大学博士论文2010年;李皓:《保护“弃民”:日俄战争时期清政府海参崴护侨活动研究》,《华侨华人历史研究》2014年第2期。。对中国政府对混乱时期帝俄和苏俄远东地区华人的保护行为进行阐述,这是晚清和北洋政府侨务政策中浓墨重彩的一笔,该问题之前为学界所忽视。

通过以上论述可以看出,国内学界关于帝俄华人问题的研究主要呈现两个特点:一是研究的重点多集中在华人来到远东的过程、分布和俄国对其政策等方面。二是多数是以华人在某一领域或某一时段的活动为研究对象,研究成果存在一定程度的重复性。从活动的地域范围看,多位于偏远地区,涉及帝俄远东城市的成果很少①[俄]В.扎采平(常胜):《华人对俄罗斯远东城市发展的贡献》,《西伯利亚研究》2007年第4期;[俄]聂丽·米兹、[俄]德米特里·安洽著,胡昊等译:《中国人在海参崴——符拉迪沃斯托克的历史篇章(1870—1938年)》(Китайскаядиаспораво Владивостоке—страницыистории,Владивосток:Дальнаука,2015),北京:社会科学文献出版社,2016年版。。所列文章都是出自俄罗斯人笔下,代表的是俄罗斯学者在该问题上的态度,俄罗斯学者的观点与我国学者存在严重分歧。在俄华人问题上,俄罗斯学者存在不同程度的大俄罗斯民族主义,一方面,忽视华人在远东地区经济发展中的贡献,并刻意夸大华人的违法行为。另一方面,在研究中将华人群体在俄国远东地区出现的起点定在19世纪50年代,非1860年中俄《北京条约》。鉴于此,我国学者有义务进行客观、公正的、有别于俄罗斯学者的研究。

符拉迪沃斯托克是现滨海边疆区的首府和远东联邦区新的行政中心,也是俄罗斯太平洋沿岸最大海港和太平洋舰队的主要军港。该市也是远东地区众多的城市中基础设施最为完善、经济最为活跃和发展前景最好的城市之一。符拉迪沃斯托克在俄罗斯远东地区中心地位的确立是历史演变的结果,这一地位早在19世纪末就已经确立下来。在19世纪末20世纪初符拉迪沃斯托克早期城市建设中活跃着大量的华人,在符拉迪沃斯托克成为远东地区的中心城市过程中他们功不可没,然这段历史之前未受到国内学界的过多关注,仅在个别文章或专著中略有提及,语焉不详。现笔者不揣浅陋,试着就该问题进行初步探讨,以期求教于方家。

二、华人参与符拉迪沃斯托克城市建设的背景

19世纪末,伴随着俄国对东北亚事务的深入介入,远东地区在俄国对外战略中的地位上升。在这样背景下,俄国加大了远东地区的开发力度,为了鼓励欧俄居民来远东地区工作采取了一些措施,针对普通劳动者的举措有:为来远东地区工作的工人及其家属提供路费补贴;免除来远东工作的工人参加军事训练任务;为在远东国家工程中工作一段时间的工人回家探亲,或家属来远东地区探望提供交通补贴。为了促进远东地区工程建设,俄国官方还采取了针对工程承包者的措施,如简化远东地区工程承包手续、为部分工程承包者垫付部分款项等②ГравеВ.В.Китайцы,корейцыияпонцывПриамурье.Труды командированнойпоВысочайшемуповелению Амурскойэкспедиции.Санкт-Петербург:тип.В.Ф.Киршбаума,1912.ВыпускⅪ.С.87-88.。但这些鼓励欧俄居民来远东工作,特别来远东国家工程工作的举措效果不佳,帝俄时代远东地区包括市政工程在内的诸多建设项目中仍然缺少劳动力,这为华人参与远东城市的市政建设提供了契机。19世纪末,符拉迪沃斯托克大规模的城市建设中不乏华人的身影,华人为该城市建设付出辛勤汗水,在符拉迪沃斯托克城市升级和壮大过程中功不可没。

符拉迪沃斯托克大规模的城市建设始于19世纪70年代初,这一过程与它作为俄国太平洋沿岸港口职能明确化有关,之前符拉迪沃斯托克更多地是以军事哨所的身份存在。在其间居住的主要是军人及其家属,建筑属于是兵营、军人宿舍、仓库及其他与驻军有关的设施。符拉迪沃斯托克发展的一个重要事件是1873年俄国太平洋舰队司令部驻地由尼古拉耶夫斯克迁至符拉迪沃斯托克。从1872年起,太平洋舰队的一些机构和船厂等开始向符拉迪沃斯托克迁移,符拉迪沃斯托克大规模的城市基础设施建设开启,华人成为这一历史过程的参与者。

在符拉迪沃斯托克港口建设中面临的一个较为迫切的问题是劳动力匮乏。1872年,符拉迪沃斯托克城市管理部门决定从中国雇佣30—50名华人,并将雇佣华人事宜交给了同中国存有贸易联系的一名俄国商人,该商人计划从中国输入一部分技术人员,并签订了用工合同,但后来因中国官方的阻挠而搁浅。但工程紧急,符拉迪沃斯托克市政部门不得不降低用工标准,由原来计划雇佣技术人员变为雇佣粗工,原来准备从华人内地雇工改为就近选人,即雇佣在俄境的中国季节工,最终雇用了生活在符拉迪沃斯托克、波谢特湾一带的几十名中国粗工①ПетровА.И.ИсториякитайцеввРоссии:1856-1917.СПб:Береста,2003.C.489,C.491,C.495.。

三、华人参与符拉迪沃斯托克市政工程建设

早期华人参与符拉迪沃斯托克城市建设的主要形式是为市政工程提供建筑材料,如石灰、砖、木材等,因为大规模的城市建设对建材的需求量很大,这为华人参与早期远东城市建设提供了机会。

19世纪末,远东城市基础设施建设中的主要施工模式,是曾先后出任滨海州驻军司令(Военный губернаторПриморскойобласти)和阿穆尔河沿岸地区总督(Приамурскийгенерал-губернатор)的П.Ф.翁特尔别格(Унтербергер)称之为的“经纪人式”。所谓“经纪人式”具体说是建筑工程的负责人要亲力亲为,负责采购和运输建筑材料,还要负责招募工人和监督工人施工等。更有甚者,有时施工方需要自己组织人力来烧制石灰和加工砖等。“经纪人式”和较常采用的“承包人式”有差别。后者指雇主准备好建筑材料,然后将工程承包给施工方。当时远东城市建设中没有采用“承包人式”是和当时远东城市基础设施建设不成体系有关,既有城市建设中缺乏市政工程的组织者和施工技术人员的原因,也和远东地区工商业不发达、建筑材料储备不足有关②[俄]翁特尔别格П.Ф著,黑龙江大学俄语系研究室译:《滨海省:1856—1898年》,北京:商务印书馆,1980年版,第223—224页。。这样背景下,在城市基础设施建设中不得不给予施工方更大的自主权。

在向符拉迪沃斯托克建筑工地供应砖的华人中有名叫温旦贵(УнДангуй)的中国承包人。温旦贵最初为符拉迪沃斯托克市政工程供应砖是在1876年,他和工程方签署了1 000块砖12卢布的供应合同。之后,符拉迪沃斯托克工程局又向温旦贵以4 969卢布48戈比的价格订购了308 280块砖,即每1 000块砖的价格是16卢布14戈比,比之前的价格要高些。温旦贵除了供应砖外,他还承担了向砖厂供应加工砖的原料——粘土的任务。1876年,温旦贵仅供应粘土一项就赚了22卢布92戈比③ПетровА.И.ИсториякитайцеввРоссии:1856-1917.СПб:Береста,2003.C.489,C.491,C.495.。至于温旦贵共向符拉迪沃斯托克建筑工地供应了多少块砖不可考,有资料显示仅加工砖一项,符拉迪沃斯托克市政部门1876年向他支付了3 354卢布,据此能看出供应砖的数量。

石灰也是城市建设中必不可少的材料,19世纪70年代起华人介入了符拉迪沃斯托克石灰加工和供应业务。多数情况下是在远离城市中心之地烧制石灰,然后运至建筑工地。1874年,符拉迪沃斯托克建筑工地以1普特25戈比—50戈比的价格向华人购买了7 568普特的熟石灰,共花费了2 251卢布54戈比。除了供应熟石灰外,华人还向工地供应生石灰,生石灰运至建设工地后再加工成熟石灰。据统计,1874年,华人为符拉迪沃斯托克建筑工地加工了50立方俄丈、价值1 945卢布的生石灰;1876年,华人为符拉迪沃斯托克建筑工地加工了99.5立方俄丈的生石灰。加工生石灰为熟石灰的任务多由华人完成,有个叫尤安来(ЮАн-лай)的华人承揽了加工生石灰工程,1876年的价格为每立方俄丈18卢布,由于尤安来熟悉业务、组织得当,将加工成本降至很低,获利颇丰。符拉迪沃斯托克港口建设中的砖主要由华人加工和供应。其中一个供应者叫罗戈仁(Рогожин)的华人,他在符拉迪沃斯托克从事建筑材料加工、销售多年,后来皈依了东正教。1878年,罗戈仁向港口建设运送了404 607块砖,当时价格为每1 000块砖17卢布,罗戈仁为此获得了6 800卢布的收入。除了加工和供应砖外,罗戈仁还承包了烧制石灰的业务。1878年,罗戈仁加工了40立方俄丈的石灰石,从中加工出2万普特生石灰④ПетровА.И.ИсториякитайцеввРоссии:1856-1917.СПб:Береста,2003.C.489,C.491,C.495.。

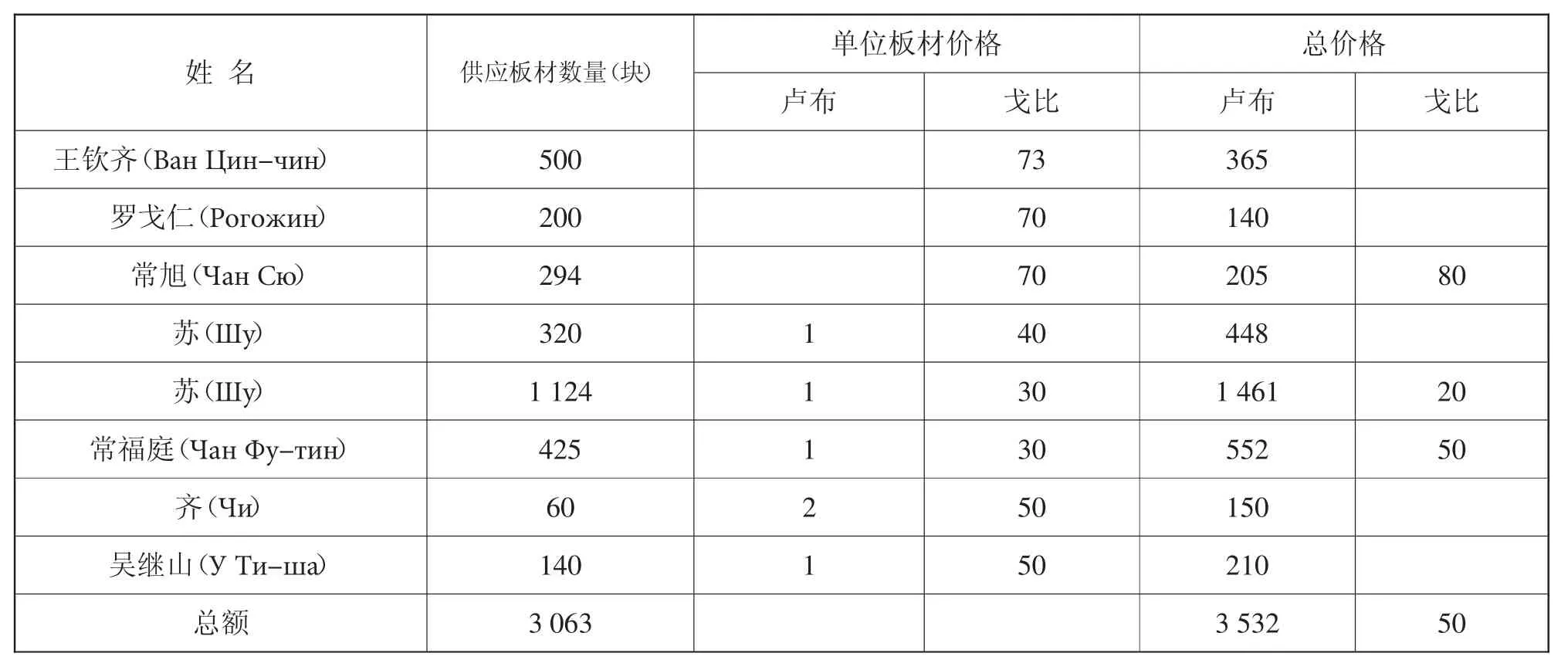

木材也是城市建设中必不可少的材料,在向符拉迪沃斯托克供应木材中不乏华人身影,其中有的人名字在上面的论述中提到过,如尤安来、罗戈仁等,有的则是第一次提及。1874—1876年参与向符拉迪沃斯托克工地供应板材的华人有尤安来、兰哈武(ЛанХа-у)、常福庭(ЧанФу-тин)。1874年三人中仅尤安来向符拉迪沃斯托克建设局供应了3 000块板材;1875年,尤安来供应了250块板材、兰哈武供应了400块板材;常福庭供应了175块板材;1876年三人没有提供板材的记载。1878年,为符拉迪沃斯托克供应板材的华人数量明显增多,见下表。

1878年向符拉迪沃斯托克工地供应板材的中国承包人情况

从太平洋舰队司令部驻地迁至符拉迪沃斯托克起至1878年,符拉迪沃斯托克城市建设如火如荼地进行,对各类建筑材料需求量都很大,其中就包括各类船只所用的绳索,为了更好保存绳索以防止其受潮进而腐烂,需要存放绳索的仓库,当时远东地区的华人参与了存放绳索等器具仓库的建设。1877年,符拉迪沃斯托克港务管理部门就存放绳索等仓库建设一事进行招标,华人常福庭以6 147卢布的价格投标,他的竞争对手是华人毛毕林(МонБи-лин),后者以5 600卢布价格投标。但后来毛毕林退出竞争,原因是他不想交保证金。根据俄国法律,竞标过程中需要按照竞标价格10%的比例交保证金,毛毕林拒绝交保证金。在毛毕林退出后,华人尤安来参与到竞标中来。最后,仓库建设任务交给了常福庭,因为港务部门认为尤安来不够诚信,在之前承接的港口建设工程中没有完全按照合同要求做,故最后将工程交给了常福庭。建设绳索仓库工程开始没有多久,常福庭后悔了,因为他意识到该工程利润很低甚至有亏本的危险,修筑仓库的前期工程即打完地基和建完墙后,工程费用的支出已经超出预算,他预算是6 420卢布11戈比,但实际花费是7 109卢布48.5戈比。后在工程管理方的协调下,仓库建筑工程的后期工程即装修工作转给其他承包人负责,1879年仓库建筑项目竣工。在仓库建筑项目中仅装修一项就花费11 911卢布。尽管投资大,但工程获得了好评。仓库建筑中地基和承重墙都用大块石头堆砌,很坚固,同时墙里留有迅速使墙体干燥的通风孔,这种施工方法在滨海州尚属首次,功劳要归功于常福庭。

符拉迪沃斯托克大规模的城市基础设施建设到1878年基本停止,出现这样局面的原因是海军部门提议将太平洋舰队的军港从符拉迪沃斯托克迁至圣奥莉加湾(с.Ольга),理由是军港、商港同处一城不利于海军发展。尽管高层尚未形成一致意见,但仍对大规模的城市建设仍产生了影响,许多市政工程项目停止。直到1881年迁港一事尘埃落定,符拉迪沃斯托克仍作为太平洋舰队的主要港口,至此大规模的城市基础设施建设再次展开。1885年,巨文岛事件①巨文岛事件是19世纪80年代英俄争霸的结果,是英俄中亚和西亚矛盾在东北亚地区的延续。为了对抗俄国在阿富汗的扩张,1885年4月,英国海军占领位于朝鲜半岛南部的巨文岛,以此对俄国太平洋舰队主要军港——符拉迪沃斯托克实施有效打击。巨文岛事件引发了英、俄、中、朝等国围绕朝鲜问题进行一系列纵横捭阖,并一度对符拉迪沃斯托克军港建设产生影响。发生后“军港南移”问题再次被提出,但这次对城市建设影响不大,因为巨文岛风波后俄国海军大臣助理、海军上将舍斯塔科夫(Шестаков)莅临符拉迪沃斯托克,代表海军部门宣布不存在军港迁移问题,相反要加强军港建设、扩大太平洋舰队的规模②[俄]翁特尔别格П.Ф著,黑龙江大学俄语系研究室译:《滨海省:1856—1898年》,北京:商务印书馆,1980年版,第258页。。这样,1881年特别是1885年后符拉迪沃斯托克大规模的城市建设再次开启。

符拉迪沃斯托克发展的另一个重大契机是西伯利亚大铁路的修筑,符拉迪沃斯托克作为铁路终点,为城市进一步发展注入活力。此期间城市的一些重要标志性建筑相继建成,有些建筑现在仍在使用,那时华人或以工人身份,或以承包者的身份参与了这些建筑的建设。至于一般中国建筑工人在城市建设中的详细活动未能留下太多记载,目前所见的资料只有少量关于中国工程承包人记述。

为了迎接时任皇储、后来成为沙皇的尼古拉1891年访问符拉迪沃斯托克,符拉迪沃斯托克市政部门决定修建一座“凯旋门”,华人舒彻联获得了“凯旋门”的承建权。在舒彻联有效组织下,在很短时间内“凯旋门”得以建成,舒彻联因此获得了奖状。符拉迪沃斯托克邮局电报大楼是由华人桑新云负责修建的。在俄国档案中存有桑新云修建邮局电报大楼的文件③[俄]聂丽·米兹、[俄]德米特里·安洽著,胡昊等译:《中国人在海参崴——符拉迪沃斯托克的历史篇章(1870—1938年)》,北京:社会科学文献出版社,2016年版,第12页。。

建设符拉迪沃斯托克邮局电报办公楼的中国籍承包商桑新云

致符拉迪沃斯托克市管理局的呈文

谨请市管理局允许我把用于建设邮局电报办公楼的建筑材料临时堆放在金角湾岸边,靠近海军码头。去年,经市管理局准许,我曾在此地堆放同样的建筑材料。

1899年3月19日

中国籍人士 桑新云

符拉迪沃斯托克另一个重要的建筑滨海州管理局新大楼建筑承包者也是华人,他的名字叫刘寇默,1909年他承揽了该建筑的修建。

从19世纪70年代初期,符拉迪沃斯托克拥有双重身份——商港和军港,城市建设围绕着两个职能进行。符拉迪沃斯托克开启大规模军事要塞建设,大致始于1877年前后,即1877—1878年俄土战争期间。这次俄土战争中,俄国军队节节胜利,逼近伊斯坦布尔,英国不想俄国在近东地区影响力增强,遂派军舰通过黑海海峡,以此阻止俄国对土耳其进一步军事行动,英俄矛盾激化。为了防御可能来自英国的军事进攻,俄国开始备战,在符拉迪沃斯托克修筑一系列沿海堡垒,这是符拉迪沃斯托克大规模修建军事工程的开始。两年后的中俄伊犁危机期间,俄国再次加强符拉迪沃斯托克要塞的修筑。在西伯利亚大铁路的修筑中,符拉迪沃斯托克在俄国对外战略中地位上升,符拉迪沃斯托克港口建设、防御工事建设再次掀起高潮。

19世纪末,华人也参与符拉迪沃斯托克要塞的建设中来。初期的要塞建设中,出于保密目的不雇佣华人在内的外国人,但1877—1878年近东危机期间针对英国的备战中,鉴于时间紧、任务重,完全依靠本国人无法在短期内完成,不得不雇佣一些中国工人,于是华人出现在符拉迪沃斯托克要塞建设中,要塞工事修筑中、军营建设中都有华人的身影。华人主要从事体力活,如挖土方、搬运建筑材料等。日俄战争爆发后,华人被禁止进入符拉迪沃斯托克要塞,身处要塞的华人则要求留在原地,禁止离开。1905年革命后,为了修复日俄战争和1905年革命期间遭到破坏的要塞里的各项设施,华工再次被允许进入要塞作工。

19世纪末,符拉迪沃斯托克市“俄中学校”校舍的建筑中,华人王家基是承包人。“俄中学校”是当时在符拉迪沃斯托克的华人提议成立的学校,华人为学校成立提供部分资金。作为华人援款的回报,符拉迪沃斯托克市政部门同意学校成立后接纳部分符拉迪沃斯托克的华人子弟进入学校接受教育。在符拉迪沃斯托克的华人王家基是“俄中学校”的承建方。符拉迪沃斯托克市政文件中有王家基汇报工程进展的信①[俄]聂丽·米兹、[俄]德米特里·安洽:《中国人在海参崴——符拉迪沃斯托克的历史篇章(1870—1938年)》,北京:社会科学文献出版社,2016年版,第283页。。华人王家基致符拉迪沃斯托克市参议会:

申请

我完成了俄中学校的墙体镶板、油漆等施工工作,现荣幸地请求尊敬的符拉迪沃斯托克市参议会允许我拆除建筑物周围属于我的围栏和木制板棚,因为这对我将来的工作必不可少的。

1898年7月24日

王家基

四、结语

19世纪末20世纪初,俄国远东地区几乎所有行业都存在劳动力不足问题。在欧俄地区移民不理想的背景下,来自毗邻远东地区的中国、朝鲜、日本三国劳动力构成了那里外国劳动力的主力。相对于朝鲜人、日本人,华人无论是数量,还是活动范围或领域都远远超过朝鲜人和日本人,这也包括远东地区城市建设中。

在参与符拉迪沃斯托克城市建设中的华人多是非技术人员,即所谓的“粗工”或“杂工”,他们多是在国内衣食无着的社会底层人员,为了生计背井离乡,文化程度普遍不高,在符拉迪沃斯托克主要从事没有太多技术含量要求、以出卖劳动力为生的工作。仅有少数人是以工程承包者身份参与其中。华人为那时符拉迪沃斯托克城市建设作出了一定贡献,他们的到来满足了符拉迪沃斯托克市政建设对廉价劳动力的需求。正是在包括华人在内的俄罗斯人和外国劳动力的共同努力下,才有了符拉迪沃斯托克的繁荣,符拉迪沃斯托克由要塞升级为城市,成为俄国远东地区的重镇。

同俄国工人相比,在包括市政工程建设在内的劳动力市场上华工有着三个优势:第一个优势是华工对工作和居住环境要求不高,俄国工人要求住所有供暖、供水、照明等设施,而华工可以住在非常简易的小房子里,房子内部设施很简单,板床、桌子和做饭用的炉子几乎是全部陈设;第二个优势是华人工资要低于俄国工人许多,这是俄国雇主欢迎中国工人的主要原因之一;第三个优势是华工不酗酒,且守纪律,当时俄国工人中醉酒不上工者大有人在,而华工节俭,动辄喝醉者甚少。

包括市政建设中华人融入俄国社会和对俄国文化认同情况不理想。帝俄时代远东地区的华人相对封闭,生活圈子多局限于华人圈,同俄国人接触少、交往有限。从语言的掌握角度看,精通俄语者少,皈依东正教和加入俄国国籍者更少。

对于远东地区中国人固守本民族文化传统和融入俄国社会的情况,时人有过评价。俄国地理学家、曾几次到乌苏里地区考察的В.К.阿尔谢尼耶夫(Арсеньев)评价道:指望华人俄罗斯化是不可能的,甚至说是幼稚的。众所周知,所有的“黄种人”被欧洲人同化问题上都不顺利,在这方面他们拥有某种抗拒力。我没有见过一个被俄罗斯化的华人,我见过信奉基督教的华人,但不是俄罗斯化的……不管在生活方式、习俗、着装,还是在习惯方面,中国基督徒都没有变化。任凭花多大力量,华人永远还是华人②АрсеньевВ.К.КитайцывУссурийкомкрае.Очеркисторическо-этнографический.Москва:КРАФТ,2004.C.242-243.。阿穆尔河沿岸地区总督Н.Л.贡达基(Гондатти)持有和阿尔谢尼耶夫同样观点。华人坚持固有的文化传统,不放弃与祖国精神联系……丝毫没有同化于周围居民的想法,华人简直就是敌对分子③ЛаринВ.Л.КитайиДальнийВостокРоссиивпервойполовине90-х:проблемырегиональноговзаимодействия.Владивосток:Дальнаука,1998.С.154.。

帝俄时代,远东地区的华人加入俄国国籍者少,出现这样结果既有华人自身的因素,也有俄国方面的因素。从华人的角度看,若不想在俄长期居住,则一般不会选择入籍。从俄国角度看,俄国官方对入籍者要求一系列条件,如条件之一是皈依东正教。在获得俄国国籍的过程中,若娶了俄国人为妻则会被优先考虑。商人叶华林1895年申请入籍被拒绝,理由是在中国有家室,华商叶华林娶了一名俄国女性后顺利入俄国国籍。同样,还有名叫孙福的华人,皈依东正教后申请入籍没有被接受,后来娶了一名俄国女子后入籍。

在加入俄国国籍问题上,华人与同时期进入远东地区的朝鲜人有差别。帝俄时代,远东地区的朝鲜人长期居住者和定居者比例都较高,其中一些人为了更好地在俄国生活而选择加入俄国国籍,俄国政府也乐于接收这样的朝鲜人。

帝俄时代,俄国华人融入俄国主流社会的状况不理想的一个表现是,当地出现各类华人互助组织,如商会、华人协会等。这些组织由成员自己选出首领,自我管理、互济互助,不受当地行政机构管辖,成员间一旦出现纠纷,由社团首领出面协商,不诉诸当地行政机构。

俄国官方对华人到来的态度及政策。从纵向看,俄国官方对华人政策前后有变化,最初俄国鉴于远东地区本国移民情况不理想,欢迎华人的到来,后来随着华人的大量涌入,加之来到远东地区的本国居民数量的增多,俄国官方对华人的态度发生了变化,转为限制,进而排斥乃至驱逐政策。这一特点在华人参与符拉迪沃斯托克城市建设上有较为鲜明的体现。最初,为了加快符拉迪沃斯托克城市建设,俄国官方鼓励华商建筑各类房屋、商铺。“昔年俄国开辟海参崴为商港时,为募集资本,开拓商业起见,曾允许华商出资建筑各种工程即房屋,按照市政章程,以免纳租税为报酬。期满时,则将各工程及房屋收归官有。”待到符拉迪沃斯托克变为军港后,态度发生变化。俄国官方将华人房屋、商铺出租价格下压,“往年房租一百卢布者及军港令下骤短至六十卢布,今年则降至四十卢布以下矣。”华商建完商铺后将其出租,出租费用越高则获利越多,而城市变为军港后,俄国当局将商铺出租价格进行限制,华商利益受损。

在19世纪末20世纪初,俄国官方对华人态度的转变中,远东地区的“黄祸论”思潮起了一定作用。那时期远东地区华人与俄国“黄祸论”思潮的关系很有趣,以华人为主的“黄种人”大量涌入远东地区,他们价格低廉,导致当地对俄国劳动力需求降低,同时俄国行政当局无力控制华人在边区的活动,导致“黄祸论”论调在远东地区有市场。“黄祸论”甚嚣尘上的背景下俄国官方出台一系列限制华人为首的“黄种人”的举措。第一次世界战争期间,一些与战争不相关的领域出现劳动力严重不足,这也包括远东地区。在这样背景下,之前限制华人的政策有所松动。

从横向看,俄国对同样是东亚人的华人和朝鲜人的政策有一定差别,总体上看对华人入境及在远东范围内活动的限制要较朝鲜人严格。这一差别的出现与华人、朝鲜人来俄国的目的差异有很大关系,在来到远东地区的朝鲜人中以定居为目的大有人在。从该目的出发,朝鲜人会举家迁移,在远东的朝鲜人男女比例远不如华人悬殊。帝俄时代,多数华人不是以定居为目的前往的。赴俄国目的的差异在俄国政府看来朝鲜人较华人安分,也较容易同化。