家户关系视角下传统农村社会治理的机理与价值

2021-07-09付振奇

付振奇

(湖南师范大学 公共管理学院,湖南 长沙 410081)

“我国今天的国家治理体系,是在我国历史传承、文化传统、经济社会发展的基础上长期发展、渐进改进、内生性演化的结果”[1],作为国家治理体系的重要组成部分,农村社会的治理尤是如此。对传统农村社会治理内在机理及价值的研究,可以说是发掘历史传统与当下政治实践关联的重要举措,对改进和完善当下农村的社会治理体系,提升国家治理能力有着重要的现实意义[2]。

马克思指出,人们创造自己的历史,并非随心所欲,“而是在直接碰到的、既定的、从过去继承的条件下创造”[3]。治理活动同样如此,需要植根于一定的社会基础之上,这种社会基础是传统的、也是既定的。本文对传统农村社会治理研究的两条进路进行了梳理,在明确“家户”主体地位并把握农村社会“关系”这一本源特质的前提下,将对“家户”和“关系”的研究引入到微观治理行为领域,通过“关系-理性-行为”的分析框架,尝试对传统农村社会治理生成的内在机理进行剖析,并对其在当下社会治理中的价值进行讨论。

一、传统农村社会治理研究的两条进路

“皇权不下县,县下皆自治”可以说是对传统时期中国治理的高度凝练,但县下的自治是如何实现的,一直都是学者关注的重要议题。要回答这一议题,就需要对传统农村社会的治理主体和本源特质进行明确,已有的文献正是沿着这两个进路,对传统农村社会的治理展开了研究。

(一)以传统社会“治理主体”研究为进路

在对传统中国农村社会治理的研究中,宗族和士绅被认为是传统农村社会治理的重要主体。宗族通过在村庄内的强大影响力,在社会保障、维持公共秩序和提供公共用品等方面扮演重要角色,在农村治理中发挥着规制、组织、参与、物质援助、规劝与惩处等功能[4]。乡绅作为民间代表,起到了连通官民的政治沟通作用,士绅通过宗族来组织社会,在相当长的时间内,控制着中国农村社会,是乡村社会治理的主导力量。然而,不论是宗族还是士绅都是社会演化而来的角色,“宗族”源于“家户”间血缘关系的拓展,“士绅”是“家户”中的精英代表,在对传统中国农村社会基本单位的研究中,“家户”被认为是农村社会中基本的组织单位和行动主体,基于这一特质,“家户制”的概念被提出。相对其他主体,家户更具本源性,因此,“家户制”也被誉为是理解中国社会特性的一把钥匙[5]。此后,以“家户”为切入点来认识中国社会,成为当前学术研究的重要话题,具有代表性的有:以家户为基点来理解中国国家治理结构[6]、从家户功能的视角理解国家与农村社会关系[7]、从家户产权特性来剖析家户与国家治理互动关系的[8],这些研究尝试厘清家户与国家之间的联系,以丰富政治学意义上的“家户理论”,但家户在微观治理中的行为逻辑依旧模糊。

(二)以传统社会“本源特质”讨论为进路

社会本源特质强调对治理发生的社会基础的把握。在对传统时期中国农村社会本源特质的讨论中,共同体本位论、伦理本位论有一定代表性。共同体本位论认为中国传统社会是具有高度价值认同和道德内聚的小共同体社会,共同体的存在促成了村落的自治[9];伦理本位侧重强调伦理的重要性,认为村社伦理与规范在中国的传统农村治理中起支配作用[10]。不论是共同体本位论,还是伦理本位论,本质上都是在“关系”基础上的深化研究,正是意识到关系这一社会本源特质,以关系为视角切入来研究农村治理,甚至是国家成长理论,成为当前重要的研究主题。如:徐勇提出了“关系权”的概念,认为传统社会个体间的关系主要表现为“人的依赖关系”,在关系中形成权力,进而影响着农村社会的治理[11]。提出了关系叠加的概念,认为正是血缘关系和地缘关系的叠加产生了“家户制”这一政治形态,进而构成了传统国家政治的基础[12]。这些都是在把握关系这一“本源特质”的基础上,尝试建构新理论的研究。

对传统社会治理主体和本源特质的明确,是研究传统农村社会治理的两个重要进路,这些研究肯定了家户是农村社会重要的治理主体,也明确了关系是中国农村社会本源特质的事实。但回到农村社会治理的行为过程来看,家户作为农村社会基本行动主体,是如何在关系的基础上开展具体治理行为的?传统农村社会治理发生的内在机制是什么?对当下社会治理的开展又有何价值?为此,本文将传统农村的社会治理具体界定为针对村庄公共事务的治理(主要包括以家户为主体提供的公共产品或服务、维持公共秩序等),并以D村的调查为案例,对上述问题进行回答。

二、“关系-理性-行为”分析框架的构建

通过关系来研究传统中国农村社会治理较为常见,但多数是通过明确关系基础上的社会形态,来洞悉农民的社会行为取向,并未将其扩展到政治意义上具体的微观治理行为[13],这就造成了尽管知道关系会影响治理行为,但其影响机理是模糊的情况。为此,本文构建了“关系-理性-行为”的分析框架,以期明确传统农村社会治理的内在逻辑。

(一)农村社会治理中关系的内涵与分类

治理活动需要植根于相应的社会基础之上,而关系又是传统社会重要的本源特质,这就意味着在研究传统农村治理时,需要将关系置于治理的语境中去理解其内涵。

1.农村治理中“关系”的内涵

结合已有研究,农村治理中“关系”的内涵体现在三个方面:一是作为界定主体联系的“关系”。常见的血缘关系、地缘关系等都是对主体间联系界定的表述,这也是治理主体发生互动的基础;二是作为理解社会形态的“关系”。关系既存在于两人之间,也存在于团体之间。滕尼斯在对共同体进行解释时提到,“关系本身及来自关系的社会结合,或者被认为是现实的有机生活,这是共同体的本质”[14],而“共同体本位论”“伦理本位论”“差序格局”的概念,都是在关系基础上对社会形态的概述,这能够帮助理解治理中的团体特性,借以觉察其中个体的行为取向;三是作为分析社会行动的“关系”。社会行动包含社会关系[15],在对治理行为的研究中,两者的关联可嵌入到关系的权力观中,这种观点认为“权力来自关系”[16],“是一种关系网络”[17],权力源自于“行动体在社会关系中的地位”[18],关系被视作是主体行动的核心策略[19]。在社会行动中,处在关系网络中的不同主体会产生“支配”、“影响”或“干扰”的互动,在这些互动的基础上,复杂的社会治理行为得以形成。

2.传统农村关系的类型化

对治理中关系内涵的理解,有助于将传统农村的关系进行类型化。血缘关系、地缘关系是农村社会的基础关系,具有先天性,这些关系随着家户的日常互动被逐渐扩展,形成次生型关系,这些是家户展开行动的基础。在对传统农村家户间的关系进行分类时,杨懋春将其分为了合作关系、竞争关系和冲突关系[20],费孝通在分析农村社会的权力中提出,冲突和合作关系是产生权力的重要途径[21]37,冲突产生权力依赖于强制性,而竞争则是这种权力产生的过程性表达,合作产生权力的基础是社会契约,是同意,这种同意的形成亦有自愿和不得不同意的区分,从关系中地位来看,两者的区别在于双方地位是否平等,平等关系产生的同意通常在合作中更具民主性,而非平等关系中产生的同意是非民主的,多源自一方对另一方较强的依赖,甚或是寻求庇护。结合治理中关系内涵的分析,在从关系视角分析中国农村的社会治理时,可将农村社会家户间的关系分为平等合作关系、依赖合作关系(这里的依赖更强调非平等性)及竞争冲突关系三类。这样既能够界定家户间的联系,也能够通过展现团体间的关系来帮助理解个体的行动取向,便于分析治理主体的行为。

(二)关系基础上形成的家户理性

关系是家户展开日常生产生活互动的基础,家户在行为上往往具有整体性和一致性。在关系基础上的互动,会使家户形成共同的意识、态度和看法,这可称为“家户理性”,家户理性是家户习以为常的日常生活哲理,相对文化而言,其对行为的影响更大,也更为持久[22]。

1.关系与家户理性的形成

在关系的基础上,家户在生产和生活中产生互动,形成家户的特性。既有研究中,理性小农、道义小农、社会化小农、综合性小农都是对这种特性描述的经典概念。这些概括意味着有类似行为选择的群体有着类同的“理性”,当然,与功利主义的理性不同,这里的理性更为广义,是人们在具体行动中的一种意识、态度和看法,也是人们在相互交往中所认同的看法和处理问题的依据,更具普遍性。在以关系为底色的中国乡土社会,家户之间会因关系而在日常生产和生活中频繁互动,这种互动也正是共同意识、看法形成的过程,家户在互动中达成互相认同的看法,并形成处理问题的方式,甚至产生权力,这也便形成了家户理性。或有观点认为,这些看法和处理问题的依据也可能源于传统或文化,然而,追根溯源来看,传统的形成,亦遵循了类似的逻辑,而文化相对于理性而言,同样也会影响行动,但由于理性源自日常互动,因此更甚。

2.关系类别与家户理性差异

虽然家户间的关系类别多样,但从权力视角及形态来看,最终多会形成平等合作、依赖合作及竞争冲突三类关系,在不同关系基础上形成的理性也有差别。在地位平等家户日常互动中的决策,往往伴随协商而成,家户所认同的是一种协商理性。在家户间存在地位差异时,双方依旧能够产生互动,甚至达成合作,这也意味着一方认同并接受了这种差异,在合作决策中扮演被动者或跟随者的角色。这种合作的促成多源于依赖,可能是经济或势力上的庇护能力,促使一方对另一方的权势形成认同,是一种权势认同理性。本质上来看,竞争冲突关系发生亦是对权力争夺的过程,传统农村社会权力的获取或有赖于同意,或有赖于强制[21]50,而竞争与冲突的发生正是家户强制一方认同权力的过程,这同样会成为家户共同认同的理性。在不同的关系基础上,家户行为互动都会展现出不同的特征,形成不同的理性。

(三)家户理性与治理行为

家户间关系基础上的理性渗浸于家户的日常生活,多是两两家户间的互动,属私人领域,相对于社会治理来说,是不同的场域,本文中的社会治理主要指在公共领域发生的治理行为,这也就决定了家户的行为需要从日常生活的私人领域转换到公共领域,才可能促成社会治理的发生。这种转换的发生需要建立在一定的基础之上,并受现实条件的制约。尽管不同关系基础上促成社会治理的内在逻辑类似,但促成的治理类型却有明显差异。

正如费孝通所提出的“差序格局”一样,家户互动行为的发生也会以己为中心,依血缘与地缘关系而扩展,以维持生产与生活的顺利进行。关系扩展的同时,家户间也产生了亲疏好恶、圈层交融、甚至是地位差异,这些都为两两家户的互动到多个家户互动的转换奠定了基础。在现实中,这种转换形成公共性活动,依赖于多重因素,如:有相应的治理行为发起主体、多个家户需求的类同性、家户之间关系的类同性、家户认同的理性特征类似等。这些因素的差异,会使家户出于不同目的而参与社会治理活动,治理活动发生的范围及治理活动的类型也会有明显不同。

家户行为的发生场域不会随意从私人领域转换到公共领域,但在传统中国的农村,公共领域的治理活动依然普遍发生着。本质上来看,家户关系的扩展,源自对自身利益保障的追求,在生存逻辑下,家户对社会治理活动的参与,亦遵循着类似的逻辑。利益使家户行为从私人领域转向公共领域,是促成场域转换的重要动力。虽然对于治理来说,这种场域转换是一种质的改变,但对于家户来说,与私人领域的互动相比,公共领域的治理不过是更大范围的互动而已,因此,家户间在关系的基础上形成意识、态度和看法(即家户理性)也会被同样带入到治理活动中,逐渐形成治理的规则,并影响着治理行为。从治理活动的发生过程来看,利益驱动着家户参与到社会治理中去,而“理性”又引导着社会治理活动的演进,同时形成规则,并决定着治理活动的类型。

综上,“关系-理性-行为”框架的内在逻辑可简述为:家户因关系而产生互动,并在互动的基础上形成了家户理性,家户因利益而参与公共领域的治理,而家户理性影响着公共领域规则的形成,进而影响家户的治理行为(图1)。

三、传统农村社会的治理

“关系-理性-行为”的分析,既是对既有理论的延伸,亦是对现实实践的提炼。为了解传统时期中国农村社会治理的内在机制,作者于2016年在D村开展了为期3个月的田野调查。D村位于洞庭湖南岸,可追溯历史到明朝初年,地理位置相对闭塞,传统社会形态保存较好,由于研究对象是传统时期的社会治理,而年长的人多数经历了以往的生产和生活方式,因此,调查对象主要选取年龄在80岁以上的老人,以了解村庄传统时期的习惯性行为。D村地形主要是岗地,季节分明,以种植水稻为主,历史上自然灾害频发,旱涝交替,村内人多地少且分配不均,生产工具落后,耕牛短缺。现有村民多是在明朝迁徙的七个姓氏基础上繁衍而来,也有部分村民在清朝中后期迁徒到此,各姓氏人口数量差异明显,家户间的财富地位也有明显区别。D村家户在血缘和地缘关系的基础上,在生产和生活中频繁互动,形成了丰富的关系形态,有一定代表性。下文以D村为例,展现并分析家户间的关系、理性及治理行为的发生过程。

(一)平等合作关系基础上的平等协商型治理

平等合作关系的建立要求家户间的地位类同,这也是家户自发合作产生的重要条件。在日常生活中,家户通常会选择和自己“差不多”及“关系好”的家户作为交往对象。“差不多”通常指家户间的经济条件差别不大,职业及在村中的地位类似。“关系好”意味着家户间较为亲近,户主在认知上也类似,容易在日常生活中达到默契一致,产生共同信任和共同行为[11]。在生活和农业生产中,为提高效率,选择“差不多”及“关系好”的家户作为合作对象,开展如“换工”和“帮工”之类的活动十分常见。在这些活动中,家户的经济理性和协商理性得以形塑,成为影响其合作的重要因素。

1.日常生产合作中的经济理性与协商理性

“换工”和“帮工”是传统社会十分普遍的生产合作活动。“换工”往往发生在“关系好”的家户之间。换工前,首先要协商价格,互相挑人,劳动力有约定俗成的计算方式,会考虑体力和年龄,年龄在50~60岁之间算半个劳动力,未成年人不能算劳动力,女性通常也不参与,即便是“牛工”与“人工”交换,“工量”也会有明确的计算方式,会根据牛的大小、劳作能力来确定可抵扣的人工数量。换工发生的原因在于对双方都有利,换工过程的“计算性”使家户的行为充满了“经济理性”。在地位平等的家户合作中,除了对经济利益的追求外,通常也掺杂着对人情的重视,这使家户间的合作充满“弹性”。“帮工”同样建立在两家“关系好”的基础上,选谁去帮忙,会根据关系和事务类型来定。帮忙时饭菜会比平时要好,请亲戚帮忙,也会赠送礼物,尽管未必要求互相帮忙的次数或天数完全一致,但相互间要“差不多”。在互相帮忙过程中,家户打破了唯利的契约框架,接受了合作中的“弹性规则”,转向对家户间关系的维持,这使得家户在生产合作中展现出了协商特征。换工和帮工的区别在于家户间的互利是严格一致还是大体一致,这也正是经济理性和协商理性的体现,这两种理性也成为在平等关系基础上促成社会治理的重要因素。

2.平等关系基础上治理活动的发生与运行

D村的“干旱求雨”、“筑坝防洪”、“牛市约场”都是在家户平等合作基础上促成的典型案例。长期干旱时,通常在村落内有一定影响力的家户会发起祈雨活动,但这种影响力发挥作用的半径也仅限于相互“关系好”的家户,或者是信任这种仪式的家户,可以说,家户对个体利益的追逐共同促成了求雨活动的发生。求雨过程中,参与祈祷的家户并不在乎“搭便车”行为。若需要捐献钱财来开展活动时,各家户会根据自身情况,量力而行。若遇长期下雨,需要通过“筑坝”来防患水灾时,凡可能受到洪水影响(利益相关)的家户,多会积极参与。筑坝所需工具由参与者自己携带,资金由经济条件较好的家户量力贡献。为维持农业生产,耕牛买卖也较为频繁,牛经纪们(指在村中能够“相牛”的人)出于获利驱动,会通过关系来收集耕牛供需信息,商议在春耕前是否要聚集村民在固定场地开展耕牛交易。交易价格由牛经纪、买卖双方协商形成,若出现矛盾,也是通过协商解决。牛市因个体追求私利而发起,因家户的协商而维持运行。治理的协商理论,普遍都主张公共活动需要通过自由、平等的公民之间进行协商或审议,讨论、对话和争辩,而后做出理性的判断和决定[23]。可以说,在平等关系基础上,家户经济理性促成治理行为发生,协商理性确保了治理活动的运行和维持。

为获取利益或避免损失,部分家户会主动发起公共领域的治理活动,利益相关者或与发起者“关系好”、地位“差不多”的家户参与其中,是否参与并不强制,参与多少对治理结果亦无大的影响。家户参与其中的主要目的在于获利或避免利益受损,但在治理开展过程中,更注重家户间合作的“协商性”和 “弹性规则”的运用,与严格计较利益得失相比,家户间的关系维持会被重视。这类治理活动所产生的公共产品多具“弱分配性”特征,其分配可能是通过自然途径分配,或是通过市场途径分配,单一家户在其中的获利情况不易受其他家户影响,个体难以主导公共物品收益的分配,这种在平等合作关系基础上形成的治理,可称作是平等协商型治理。

(二)依赖合作关系基础上的威权主导型治理

在传统时期,为维持生存和发展,家户间形成依赖关系来抵御风险的现象十分普遍,常见的依赖关系有血缘依赖、经济依赖和政治依赖三类,其依赖主体分别是族长、财主、保甲长,在依赖关系的基础上,家户间也会达成合作并促成治理活动,以供应公共产品及服务。

1.依赖关系中的权势认同理性

家户间形成依赖合作关系,能帮助家户维持自身的生存和发展,这使多数家户在这种非平等地位的合作关系中形成了对权势的认同。血缘关系依赖源于普通家户对融入同姓家族的诉求,多表现为普通家户对族长家户的依赖。当家户间面临纠纷时,“权势”是纠纷获胜的重要依据,“权势”判定有赖于资财和人口,当普通家户不具备上述条件时,融入家族是最优选择,而族长能调动族内资源,形成较多的资财和人口,为普通家户提供庇护。这种血缘依赖通常表现为普通家户对族长家户的户际依赖。经济依赖源于家户对生产维持的诉求,因财富分配和生产资料占有的不均,租佃关系和雇佣关系普遍存在,但收租方式、雇工的选择,都掺杂了较多的人情因素。家户为在遇到灾害风险时,租金能够延缓支付,或在雇工中被优先雇佣等,多会主动与财主家维持好关系,这强化了普通家户对财主权势的认同。保长和甲长是国家权力的执行者,掌控着税费收取、摊派等国家事务的执行。普通家户在遇到困难时,请求保甲长的帮助或保护,也会有一定效果。这促成了普通家户对保甲长家户的依赖,并对其权势形成认同。在三种依赖关系中,普通家户的诉求虽各有差异,但都接受了自身与其他家户的地位差异,在努力维持与这些家户的人情关系中,形成权势认同理性,这也成为依赖合作关系基础上社会治理活动运行的重要依据。

2.依赖关系基础上治理活动的发起与运行

双方地位的差异,决定了依赖主体通常是治理活动的发起者及主导者,而发动原因同样是为了自身利益的获取。由于关系维持的需要,普通家户通常会响应并参与如祭祀、水田灌溉、村庄防卫、税费收取等家族公共事务。如果族长发起祭祀活动,普通家户不积极响应,遇到困难时也就很难得到族长的庇护,甚至难以分得家族的公共资源。家户与族长的互动,强化了族长权威,也确保了家族公共事务的开展。水田灌溉通常要耗费较多的人力和物力,财主(田多的家户)通常是发起者,普通家户多是追随者,参与其中既能维持自己与财主的关系,也能够灌溉自己的田地。若不参与,与财主的关系也就会变差,故而普通家户也认同财主可多分水资源的做法。由于财主多是土匪打劫的对象,通常也是村庄防卫活动的发起者,长工和佃户都要去财主家中帮助防御土匪,普通家户也会被要求提供人力帮助,若不提供,关系就会变差,甚至会遭到“报复”。税费收取或抓取壮丁等资源汲取类的公共活动,多由保长和甲长发起并执行,普通家户需要配合,若与有一定裁决权的保甲长关系较好,通常能在这些活动中获得便利。

依赖主体拥有资源掌控和分配的权力(有来自血缘组织的资源、有源于自身财产的、也有来自国家权力的),也就拥有了相应的权势,普通家户在生产和生活中,长期依赖于这些家户,接受了双方的不平等地位,形成了对依赖主体的权势及权威的认同理性。在公共领域的治理活动中,依赖主体为避免自身损失或强化自身权力,发起治理活动。为维持自身与依赖主体家户间的关系,普通家户不得不参与其中。这些治理活动产生的公共资源多具有“强分配性”的特征,意味着分配容易受到人为决策的影响,部分家户对资源的占取也会使其他家户所能获取的资源减少(1)如:族长可以决定家族内资源的分配,财主可以决定用水分配,也是村庄防卫的最大受益者,保甲长可以决定由谁来承担较多的费用,谁来出壮丁。。介于治理过程中“权势”的重要作用,在依赖合作关系基础上形成的治理,可称作是威权主导型治理。

(三)竞争冲突关系基础上的关系网络型治理

竞争和冲突都是指相互间的一种对立现象,是合作关系的对立面,竞争可能是一种长时间持续的状态,而冲突多是竞争升级的结果,基于这一特征,将两者合并在一起讨论。与前两种治理的形成类似,竞争冲突关系基础上的治理,也遵循“关系-理性-行为”的逻辑。

1.日常纠纷中的道理认同理性和势力认同理性

由于生产力和生产水平的限制,家户在村中维续生产和生活并非易事,为争夺资源,家户间发生竞争或冲突成为必然。在D村,这些竞争多发生在同姓兄弟或邻里之间。同姓兄弟在分家析产时,获取的资源是新生家户谋求生存和发展的初始禀赋,因此出现的竞争较多。邻里间冲突多是因争夺水源、地界等资源,这些竞争与冲突正是“生存伦理植根于农民社会的经济实践和社会交往之中”[24]的真实写照。竞争多是暗自角力,而冲突则需要一定的方式去解决,“讲道理”和“比势力”就是解决家户冲突的重要方式。“道理”是村民笃信的日常行为规则,D村村民提到,“邻里之间有纠纷,都会去找绅士、读书人或者保甲长,原因在于这些人不少都读过书,懂的道理多,只要道理讲得好,纠纷也就好解决”。“道理”是长期发展过程中形塑的理念,也是约束和解决家户冲突的重要准则。讲道理与日常协商不同,协商可能意味着互相让步,而道理是一种准则,“讲道理”是村民眼中“正义观”的表现形式。在“讲道理”无法解决冲突时,“势力”大小决定了纠纷的胜负。“势力”取决于家(族)中成年男性的人数,受家户在村中的关系(如血缘关系)的影响,与威权不同,势力更多是一种刚性的强制力量。冲突的本质是家户对“话语权”的争夺,是村庄秩序的重构过程,在这一过程中,道理和势力逐渐成为家户在竞争冲突关系中认同并解决纠纷的规则。

2.冲突升级过程中的社会关系网络与规则

冲突的扩大意味着既有规则的失衡,强制性规则成为解决冲突的重要方式。外在压力的存在,使家户间互相结盟的现象十分常见,结盟方式主要有以血缘关系为基础的家族联合、以地缘关系为基础的村落联合和以人情关系为基础的自主联合。在D村,家族之间的冲突、村落之间的冲突以及家户自主联合的冲突均有发生。当家族间发生冲突时,两个家族若有亲缘关系或关系好的家户较多,多会通过劝解的方式,来避免冲突扩大化。村落间发生冲突时,村中的权威人物、村落的内聚力状况通常影响着冲突的走向。若村落双方势力差别较大,或有亲缘关系及关系好的家户较多,冲突多难以扩大。自主联合的冲突亦是如此,个体家户会通过自身的社会关系网络来避免冲突的扩大,关键人物在冲突的解决上扮演重要角色。冲突的扩大化是势力的再次对比,势力较大的一方多会获得资源的掌控权,但冲突过程中如果伤及了成员性命,其中一方也就会去寻求官方介入,谋求通过法律来解决冲突,而国家的法律又是家户所认可的“最大的道理”。

与合作关系提供实物性的公共产品不同,竞争冲突关系基础上的治理是农村社会秩序的维持过程,个体家户以亲缘关系等为基础形成的社会关系网络、家户所认同的理性在冲突解决中起到了重要的作用。在冲突过程中,获胜的一方通常会掌握“话语权”,一方的获益常伴随着另一方“话语权”的丧失,甚至是“权利”和“权力”受损。通常来看,稳定的公共秩序无疑是能够使多数家户受益的,但冲突的发生又会使胜利的一方在冲突中获取更多利益。介于家户社会关系网络在解决冲突中的重要性,可将其称作是关系网络型治理。

(四)不同关系基础上治理的特征与转换

上述案例证实,在不同类型家户间关系的基础上,促成的社会治理亦有差异。家户间关系不同,其参与社会治理的首要驱动、治理所呈现出的特征、所提供的公共产品和服务都各有差别,但这些治理活动的运行,都遵循了关系形塑家户理性,理性影响治理行为的逻辑,关系和理性的差异决定着治理的特征,不同类型的治理存在异同,在一定条件下也可以互相转换。

1.不同类型家户间关系基础上形成的治理的特征

不同类型家户间关系的形成,都源自于家户满足日常生产及生活需要,这也意味着利益是家户关系扩展的驱动力,也是家户参与社会治理的原因。在不同类型家户间关系的基础上,差异化的家户理性得以形成,这些理性成为社会治理活动运行的重要规则。从家户间的关系形成到治理活动的发生及维持,多沿着家户间关系形成、家户理性培育、利益驱动家户参与、理性约束治理的进路展开。在不同关系的基础上,尽管利益都是家户参与社会治理的重要动力,但表现形式却各不相同。在平等合作关系中,家户多为寻求经济利益而参与;在依赖合作关系中,家户多为维护人情关系而参与;在竞争冲突关系中,家户多为获取权力而参与。不同类型关系基础之上所形成的家户理性也各不相同,所促成的治理活动,所提供的公共产品和服务都有明显差异(如表1)。

2.不同类型治理的转换

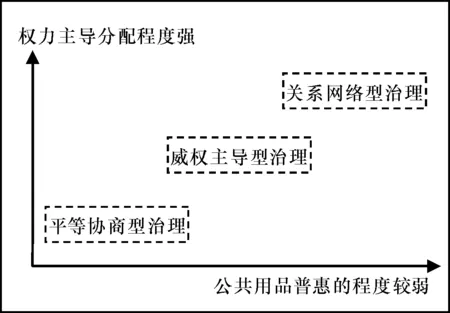

家户间的关系是不同类型治理形成的基础,随着家户间关系的变化,治理类型也会发生转变。而家户之间的关系由平等转换为依赖或合作通常受家户财富及人口数量变化、家户政治地位变化的影响,这是社会演变的结果,这种演变直接导致了家户间关系的变化与差异,家户间关系的不同又会导致了治理类型的差异(图2)。在治理类型转换过程中,关系变化是基础,但公共用品的性质、权力主导分配程度变化,也影响着治理的类型。如果某种公共产品有较强的权力主导分配性,或是公共产品的普惠程度较弱,通过权威主体来主导公共领域治理活动的情况是比较常见的,如果某种公共产品的普惠程度较强,权力难以主导分配的情况下,协商型治理也就容易形成。竞争冲突关系多与资源的争夺密切相关,在冲突中,公共资源的使用走向部分群体垄断的状态,公共用品不再具有普惠性,资源多会通过强制性权力来获取或分配(图3)。

图2 家户之间关系及治理类型的转换

图3 不同类型治理转换的条件

四、家户关系视角下传统农村社会治理的价值

“关系-理性-行为”的分析框架有助于我们从微观行为层面洞悉传统农村社会治理的运行机理。在不同类型关系的基础上,以家户为主体内生出了形态各异的治理活动,这成为传统农村公共产品自我供应的重要方式,能为当下农村社会治理的开展提供理论参考。

(一)传统农村治理生成逻辑的理论价值与适应

传统农村社会治理生成的逻辑同样适用于当下农村社会治理。从家户关系视角来看,传统农村能够内生出多种治理活动,家户在利益的驱使下,在关系基础上的互动,形塑了不同的理性,这些理性成为治理活动中的重要规则,影响着治理活动的运行。与传统时期相比,当下农村社会的主要关系类型、家户利益的实现方式、家户理性、国家在乡村治理中的角色都发生了变化,但家户依旧能在不同类型关系的基础上,因利益而组织起来,开展公共治理活动,可以说,农村社会生成公共治理活动的内在逻辑并未发生质的改变,依旧有很强适应性。

利益、关系和理性依旧是影响治理运行的重要因素。与传统时期不同,尽管当前家户利益的类型和实现形式日趋多元,但依旧是驱动家户参与公共治理活动的重要力量[25]。与传统时期大多村庄各类关系并存的情况不同,当下户际依赖减弱,竞争冲突减少,平等合作关系成为家户间主要的关系类型,引导农民在此基础上有序参与社会治理,也是当前农村社会治理的重要内容。与传统时期类似,中国农村社会治理保留了多样性的特征,在研究村庄差异时,多会强调差异的形成与区域农民特性相关,但追根溯源来看,农民特性植根于地方土壤,形塑于日常生产和生活,是家户之间、家户与组织之间长期互动的结果,亦是历史传承的结果,这与本文强调的“家户理性”类似。在不同区域,尽管理性类型各异,但都会对家户的行为产生影响,最终影响到治理的运行。

自我供应公共产品的特性为国家公共产品供应边界的确立提供参考。在国家能力较弱的传统时期,村庄通过内生治理来实现公共产品的自我供应。随着国家能力的提升,国家成为公共产品供应的主体。国家供应为主虽有许多优势,但也存在耗费过多、与农民需求匹配难度大等难题,部分农民也由此滋生了“等”“要”“靠”的想法,其原因与家户在治理中的主体作用发挥不够、对农村公共产品自我供应能力把握不足有关。在传统时期,家户在关系的基础上内生出治理活动,有能力自我供应多式多样的公共产品。所以明确公共产品供应难度、类型、特征,能够为国家公共产品的供应边界的确立提供参考。如:家户能够自主提供的普惠性公共产品,可鼓励家户自我供应;对分配性较强的公共产品,可以国家或集体提供为主、农民参与的方式来提供。

(二)家户关系视角下推进农村社会治理的途径

第一,依照关系来开展治理,提升农村社会的治理能力。尽管农村社会的主要关系类型已发生了改变,但并未脱离关系这一本源特质。在当下的农村,平等关系的普遍存在便于促成家户的协商理性,因此,鼓励家户通过平等协商来开展治理,实现普惠性公共产品的自我供应,不仅能节约国家资源,增加公共物品供应与农民需求的匹配度,也能激活村庄民主,提升村庄的治理能力。尽管户际依赖减弱,但家户对国家、集体和市场的依赖正不断增强,故维护公平公开公正的规则,保护家户权益,有益于治理活动的有序开展。家户竞争虽然存在,但升级为冲突的可能性减弱,家户的关系网络依旧能在维持社会秩序、就业帮扶等方面发挥较大作用。

第二,发挥利益与理性的引导作用,增强农村社会治理的有效性。在传统时期,生活生产的维续是农民重要的利益诉求,时至当下,已转变为了对美好生活的向往,这就使利益的表现形式更加多元化。尽管利益依旧发挥着重要的驱动作用,但农民参与治理已并非是“不得不”的选择,因此,精准识别家户的利益诉求及表现形式,是发挥利益引导作用的重要前提。前文已经指出,理性在治理运行中的作用同样重要,理性源自在不同关系基础上的日常互动,有一定的传承性,但在形成的理性中,既会有积极的理性,也会有与社会公平正义相悖的理性,因此,有必要通过法治、德治等方式对理性进行规制、引导及培育,以发挥理性的积极作用,增强农村社会治理的有效性。

第三,发掘家户在治理中的主体作用,激活农村社会治理的内在活力。在国家提供公共产品时,家户在治理中的作用难以充分发挥,而传统农村治理中,家户恰恰是发挥作用的主体。如:在传统时期,依赖主体家户往往在治理活动开展中扮演着重要角色。在当下的治理中,尽管依赖主体已有变化,但乡贤、党员等同样能在治理中发挥重要作用,有效发掘他们在引导普通家户参与治理、实现公共产品自我供应等方面的积极作用,是激活农村社会治理内在活力的重要途径。

五、结论与讨论

本文从家户关系的视角将传统农村社会治理的研究引入到了微观治理行为领域,有助于我们理解传统农村社会治理的生成逻辑。家户作为传统农村社会的重要主体,为满足生产和生活的维续,会在不同关系的基础上产生互动,这种互动促成了不同类型的家户理性,在利益的驱使下,不同的家户也会发起相应的公共治理活动,而理性又成为治理活动运行的重要规则。在不同家户间关系的基础上,内生出的形态各异的治理活动,平等合作关系基础上形成了平等协商型治理,依赖合作关系基础上形成威权主导型治理,竞争冲突关系基础上形成关系网络型治理,不同类型治理的特征及其所供应的公共产品类别各不相同。正是这些差异化的治理活动,实现了传统农村大多数公共产品和服务的自我供应。在这些治理活动中,家户间关系是治理类型转换的基础,而权力对公共用品的分配程度、公共用品的普惠性程度也都影响着不同类型治理的转换。

传统时期农村社会治理的研究,也为当下农村社会治理的开展带来启发。当下农村社会户际依赖减弱,竞争冲突减少,平等合作关系已成为主要的关系类型,家户的利益诉求日益多元化,理性也更加多样,但家户内生出社会治理的逻辑并未发生质的改变,依旧有一定的适应性,这就要求我们既要从传统治理中吸收经验,又要适应当前治理环境的变化。在当下农村治理的过程中,把握国家提供公共产品及服务的边界,精准识别家户的多元化利益诉求,培育家户理性,发挥家户在治理中的主体作用,依新的关系来开展治理,这对于引导家户有序参与社会治理,激发农村社会治理活力,提升农村社会治理能力,增强农村社会治理有效性无疑是有益的。