浅谈初中道德与法治学习方法的培养路径

2021-07-08许晓凡

许晓凡

提高初中道德与法治教学的有效性必须依靠教和学,其中科学的教学方式是引领,有效的学习方法是关键。很多学生感到这门课枯燥难学,教材内容空洞无趣且远离学生生活实际;有些知识内容层次较高,学生感觉难以理解,触摸不到。其实,这门学科的难度不及初中其他学科:道德与法治中要求的理解能力没有语文那么高;逻辑要求也远不及数学、物理;记忆量更是不如英语的词汇量和历史的知识点。众所周知,道德与法治的基础是学生的生活实际,它直面学生成长过程中的问题,满足学生健康成长的需要。为什么学生会有这门课难学的想法呢?笔者认为原因在于:1.从小学起就有这门课,但是小学不作考试要求,很多时候甚至被其他课占用,导致学生一直视它为“副科”,从思想上就不够重视;2.这门课中考所占分值少且开卷考试,很多学生就认为这门课很容易学,只要简单地“抄书”即可,认知上有偏差;3.课程内容理论性较强,概念较抽象,而且趣味性不强,确实很难引起学生学习的兴趣。如果在日常教育教学中缺乏学习方法的引导,造成以上情况是在所难免的。

要解决道德与法治教学中的问题,不仅需要学生改变对这门学科的传统认识,更需要教师从教学方法上入手。这就要求教师在日常的教学中不能只讲解知识,必须调动学生学习的积极性、主动性,加强对学生学习方法的引导和学习能力的培养,从而提升学生高效学习的能力。

一、以“学”为主,提高课堂参与度

道德与法治教学要坚持以学生为主体,引导学生进行探究性学习,但是受传统教学观念的影响,教师往往在课堂上按照课标要求以及自己对教材的理解,不厌其烦地给学生讲解、强调。结果事与愿违,有些教师觉得自己讲得很清楚的知识点,其实学生根本没有听明白;有些教师自认为讲得深入浅出,竟然没有几个学生能真正掌握。反思其中的原因:教师单纯地把学生看作是被动接受知识的对象,忽略了学生学习的发展规律;没有认识到学生在学习过程中不应该是老师一味地灌输,而应该是学生对所学知识自己进行理解、吸收,进而内化为自己的认知和能力。若要实现有效教学的目标,则需要学生积极主动地参与,发挥其主体作用。如果长时间让学生被动地听讲,学生会觉得学习枯燥无味,注意力难免不集中,也无法积极主动吸收知识。这样,即使老师讲得口干舌燥,如果学生抱着“事不关己”的态度,教学效果也必然大打折扣。

教师必须用先进的教学观念武装头脑,认识到教师服务的对象是学生,要从学生的角度来思考教学。“教”和“学”要科学地兼容并蓄,让课堂成为学生思维碰撞的广阔舞台,进而发掘出学习潜能,激发学习的强大动力。例如在《男生女生》一课中,笔者充分考虑到了这一点,设计的教学环节从学生实际出发:课前让学生预习,查阅相关的资料。课上学生通过合作学习、探究学习,在原有的基础上进步。学生积极举手阐述自己的看法和理由,课堂气氛十分活跃,而笔者在旁做一些点拨、补充和总结。教师教得轻松,学生也学得轻松,这一堂课的教学效果非常好。

二、巧设情境,激发学习的兴趣

爱默比尔说:“内在动机原则是创造力的社会心理学基础,当人们被工作本身的满意和挑战所激发,而不是被外在压力所激发时,才表现得最有创造力。”道德与法治教学也要努力使外在动机转化为学生内在动机,也就是要让学生摒弃以往的旧观念、旧认知,自觉主动地学习。为此必须在课堂上紧紧抓住学生,这就需要教师注重主题教学情境的设计,激发学生思考、探究的兴趣,充分发挥学生的主观能动性。例如在《深深浅浅话友谊》这一课的设计中,笔者采用了主题情境式教学,“友谊”这个知识点贴近学生实际生活,学生对友谊有自己的认识和理解。笔者在此基础上设置了关于两个同学之间友谊的情境:1.曾经的好友再也不主动与“我”说话,友谊变淡;2.作文比赛中,朋友与“我”竞争,结果……;3.好朋友约“我”去打架等。这几种情境深深地吸引了学生,很多学生表示自己曾经遇到过这些情况,分享了自己的感受和见解,一起讨论友谊中产生的误会,总结出友谊的特点。这样的情境教学能够激发学生主动思考的欲望,学生开始主动探究,这样的学习才会变为有效的高水平的学习。

三、疏通条理,优化知识框架

道德与法治与其他学科一样,也注重基础概念和知识重难点,但是如果仅仅让学生记忆背诵,教学效果是非常差的。因为道德与法治的每一个知识点只有通过充分的生活实践和体验,学生才有可能在知识、目标、价值观等方面达到真正的理解、掌握。初中学生年龄尚小,生活范围有限,虽然有一定的生活阅历,但毕竟还没有真正的独立生活经验,因此学生对所学知识认识不够,对内容理解不够深入,很多学生就采用死记硬背的学习方法。随着学习内容加深、知识点增多、学习难度提高,学生的学习压力与日俱增,便出现理解困难、容易混淆前后知识点的现象。

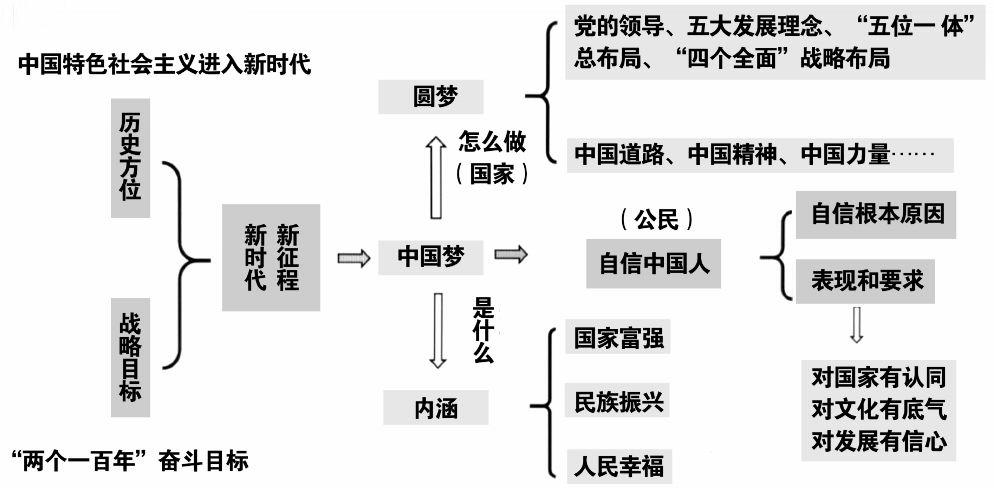

帮助学生掌握优化整合知识点和构建知识框架是解决上述问题的有效途径。初中道德与法治学科知识点的学法相似,每个单元、每个板块中的知识点联系紧密,我们可以帮助学生打通年级之间、单元之间的内在联系,优化整合学习模块。同时也可以通过构建知识体系和运用思维导图来帮助学生从宏观上把握学习内容,理清思路。清晰的知识框架不但可以增强学生的条理性,还可以使学生积累学习经验,加强自我学习的监督。例如笔者在教授《中国人中国梦》这一课时,就指导学生构建知识框架,帮助学生提高整理归纳的能力。

四、精選素材,加强教学针对性

道德与法治中的很多知识是学生以前没有接触过或接触少、难以理解的知识。这些知识必须要依靠强有力的事实材料和学生的生活实际来佐证,否则缺乏学生亲身感受、体验的空洞教学、说教教学无法让学生真正理解知识内容。教师应在教学中选择结合教材内容以及学生生活实际的材料,设计出学习目标、自学思考题、问题探究题、重点知识结构、课堂练习等内容,指导学生的学习。例如《神圣的宪法》一课,因为这课内容离学生生活实际较远,学生一时无法理解为什么宪法是根本法、公民权力的保障书、公民崇尚宪法权威等知识点。为此笔者准备了一段国家公职人员就职时向宪法宣誓的视频,给予学生直观的感受,并引导学生思考:为什么国家公职人员就职要向宪法宣誓?通过解决问题让学生认识到宪法的重要地位。随后笔者又选择了三段针对性较强的材料,设计相关论题,让学生进行小组讨论探究并分享感悟。将“宪法是国家根本大法,是一切组织和个人的根本活动准则”等抽象的知识通过针对性强的素材来体现,学生理解起来就较容易了,随后的知识点学习也就水到渠成了。

五、加强训练,精讲精练相结合

实际教学中,会出现“课上内容都听得懂,可是一到做题时就不会”的情况,这表明上新课之后,学生对知识无法完全理解和掌握。如果不能帮助学生把知识转化为解决问题的能力,将影响学生对知识理解、运用的程度。要解决这一问题,教师就要精心设计并讲解练习,而且要考虑到大多数学生的接受能力,否则教学效果就会打折扣。例如在《法律在我们身边》习题教学中,笔者选择“法律与生活的关系”作为重点讲解的习题。这个知识点很重要,它涉及法律的含义、作用,法治及依法治国总目标等一系列法律知识,既能考查学生对法律和生活关系的掌握情况,又能提高学生发现问题、分析问题、解决问题的综合能力。通过这样的练习,学生能够把外化的知识转化为内化的能力,也能将其运用到实际生活中去。

初中是道德与法治学习的重要阶段,问题设计的难易程度必须要符合学生的实际情况,学案的设计要有梯度:以基础题为主,给予学生学习的自信;设计中等难度题和少量难度题,让学生有一定的能力训练;难度梯度式递进,使学生在解题中获得自信,肯思考、肯探究,逐步感受到学习的奥秘和乐趣。

教学实践告诉我们,道德与法治教学必须要有策略。虽然在实际教学中有一定的困难,但是教师要有意识、要勇于去探索科学的教学方法,这是我们教学实践中的一个重要课题。