建国70年来我国动物(家畜)繁殖的研究进展

2021-07-08桑润滋

桑润滋

(河北农业大学,河北保定 071000)

动物繁殖学是研究动物生殖规律和提高动物繁殖效率的一门学科,是畜牧科学的重要组成部分。繁殖是物种保持存在和延续必不可少的,是生物最基本的生命活动之一,没有繁殖就没有生物界。

2019年是我国建国70周年(1949—2019年),70 年来我国动物繁殖科学与其他事业一样,取得了长足的进展,下面从五个方面对建国70 年来我国动物(家畜)繁殖的研究历程加以阐述。由于时间跨度较长,加之本人水平所限,尚有诸多不足,恳请专家同行批评指正。

1 历史悠久的我国动物(家畜)繁殖

中国是畜牧业开发最早的地区之一,武安、磁山新石器时代早期文化遗址中发现有猪、狗、鸡等原始畜禽。

到仰韶文化和龙山文化时期,已初步形成了马、牛、羊、鸡、犬、豕六畜俱全的畜牧业。

商周时代采用混群放牧以利配种,并在配种后公母分群,以利保胎。

春秋战国时期,由于诸国争雄称霸,连年战争,养马受到重视;而且由于农业深耕挽驾之需,培育了牛、马、驴等役畜,推广了繁殖骡的技术和牛耕技术。

秦汉时期,相畜及畜禽良种选育有了很大发展。武清等地汉墓出土的青瓦猪及其仔猪,外形具有华北大型猪的特征。定州出土的东汉时期陶猪及连茅圈证明,家畜饲养管理技术较发达。

隋唐时期,尤其是盛唐朝代,为了发展农业,牛、马、驴、骡等家畜饲养受到重视,畜牧业空前发展。由于“牧养有法,医疗有术”,养马业兴盛。为了选育良种及征调便利,建立了马籍和马印制度。

辽、元、明、清朝代,河北为畿辅之地,为防卫需要,盛养马匹,马繁育技术有了较大发展。

1904 年冬,清朝北洋练兵处在保定创立北洋马医学堂,这是我国最早的新式兽医学校,当时为二年制,1908年改为四年制,1935年迁至北京。

1902年河北农业大学的前身——直隶农务学堂诞生。1905 年直隶农务学堂创办了《北直农话报》(即《河北农业大学学报》前身),在1906年出版的《北直农话报》第8期,范卿在《畜产学:繁殖改良论》中指出:“咱们的东邻,有个日本,每年派人到外国去,选买公马六七匹,一匹就得用两万块洋元。他的百姓们也得买三四十匹,这个贱点儿,一匹也得用六七千块,买了这个马,不轻易使用,先以它配牲口,使变种子,借用它的遗传力,所以日本的马现在就一年强似一年。”该文还给出了繁殖改良的具体办法,“取身子强壮,用同族繁殖,如日本、高丽、中国的公母马交合”,或者“取形体改样,用异族繁殖,如中国、阿拉伯、英国的公母马交合”。这是我国有关动物繁殖方面较早的论文之一。

2 我国动物(家畜)繁殖学的形成

20 世纪50 年代形成一门独立的学科——家畜繁殖学[1]。

我国于20 世纪50 年代在农业高等院校开设家畜人工授精学课程[2]。

20 世纪60—70 年代开设了家畜繁殖学课程,研究对象以牛、猪、羊、马、兔等为主,犬、猫等伴侣动物,狐狸、水貂、鹿、麝、熊猫等经济动物,也包含实验小动物及家禽等[1]。

20 世纪80 年代中期扩展为动物繁殖学课程[1]。

我国学者郑丕留、董伟、王丕建、谢成侠、安民、杨学时、旭日干、陈大元、王建辰、陈秀兰、谭丽玲、窦忠英、张大鹏、刘健、郭志勤、朱裕鼎、罗应荣、张忠诚、桑润滋、郑鸿培、魏庆信、卢克焕、于德洪、朱士恩等老一辈繁殖专家为我国家畜繁殖学的开创发展做出了较大贡献[2]。

3 动物(家畜)繁殖学的主要研究内容

繁殖理论、繁殖技术和繁殖管理是动物繁殖学的主要涵盖内容。

3.1 繁殖理论——生殖生理学

生殖生理学研究有关生殖的所有生理现象、规律和机制,包括配子的发生、生殖道和性腺的结构与功能、内分泌对生殖的调节作用、性行为、受精、胚胎发育、妊娠和分娩的机制、泌乳和仔畜的哺育以及外界环境因素对生殖过程的影响等。

3.2 动物繁殖技术

1)鉴定检查技术,如发情鉴定、妊娠诊断、分娩监测、生殖力评定、生殖器官的临床检查(直肠检查、阴道检查、生物学检查)、激素水平的测定,及精子、卵子和早期胚胎的品质鉴定等。

2)繁殖控制技术,即用人为的方法调整和改变动物某些生理过程,以提高繁殖效率或便于生产管理工作的安排。如初情期控制、发情控制、产仔控制、排卵控制、配种控制、性别控制、受精控制、妊娠控制、分娩控制、泌乳控制、产后发情控制、繁殖周期控制等。

3)新兴起的繁殖生物技术,是将上述控制技术(针对动物体)更深刻更严密地以生殖细胞和胚胎为对象的高技术,如胚胎移植、配子与胚胎冷冻保存、胚胎嵌合、胚胎克隆、卵母细胞成熟培养与体外受精、性别控制、胚胎干细胞技术、基因导入技术等。

3.3 繁殖管理

繁殖管理指的是在生产中为保存和提高畜群繁殖效率所采取的一切管理措施。包括对各种繁殖技术的具体运用,包括方案的制订、工作计划的组织和实施、问题的分析和总结、效果的评定和改进;生殖器官疾病和不孕现象的发现和诊断,原因的分析和防治工作的进行;繁殖母畜与种公畜的选择和利用,繁殖资料的记录和管理,繁殖效率的评价和分析;畜禽配种、妊娠、分娩与产后等繁殖关键时期工作计划的制订和组织实施,生理状态的监测和检查等[3]。

4 我国动物(家畜)繁殖取得的主要成绩

4.1 编辑出版多种高水平本科生、研究生教材和著作

1980年由董伟[4]主编出版了全国统编教材《家畜繁殖学》第1版,1993年又出版了第2版,2000年和2004年张忠诚[5]主编出版了《家畜繁殖学》第3,4版,朱士恩[6]分别于2009 年、2015 年主编了“十一五”和“十二五”国家级规划教材《家畜繁殖学》第5,6版。杨利国[7]于2003年和2014年分别主编“十一五”和“十二五”全国高等农业院校规划教材《动物繁殖学》。王锋[8]于2010 年主编普通高等教育“十二五”规划建设教材《动物繁殖学》。张周于2003年主编21世纪农业部高职高专规划教材《动物繁殖学》。许怀让于1992 年主编全国高等农林专科统编教材《动物繁殖学》。周虚[9]主编普通高等教育“十二五”规划教材《动物繁殖学》。郑鸿培于2005 年主编了“十五”规划教材《动物繁殖学》。王建辰主编了全国高等农业院校教材《家畜生殖内分泌学》。期间还有刘健(1986 年),王元兴(1993 年),渊锡藩(1993 年),王恒、刘润锋(1993年),张嘉保、周虚(1999 年),周虚、张嘉保(2003年),高建明(2003 年)等主编《家畜繁殖学》或《动物繁殖学》;王锋、王元兴2003年编著了《牛羊繁殖学》,王念功1992 年主编了《奶牛繁殖学》、刘国世2009 年主编了《经济动物繁殖学》等本科生教材;2018年郭宪、闫萍等主编了《牦牛科学养殖与疾病防治技术》(中国农业出版社),在第2章专门介绍了牦牛的繁殖等等。

2002 年和2006 年桑润滋分别主编出版了全国高等农业院校教学指导委员会推荐研究生教学用书和教育部研究生工作办公室推荐研究生教学用书《动物繁殖生物技术》第1 版和第2 版[10];2006年朱士恩主编出版了全国高等农业院校教学指导委员会推荐研究生教学用书《动物生殖生理学》;2011 年张嘉保、田见晖[11]主编了养殖领域研究生教学用书《动物繁殖理论与生物技术》。此外,郑丕留主编了《驴骡繁殖》,杨学时主编了《马匹人工授精》,董伟主编了《家畜生殖激素》,谢成侠主编了《家畜繁殖原理》,王建辰、章孝荣主编了《动物生殖调控》,陈大元主编了《受精生物学》,郭志勒1998 年主编了《家畜胚胎工程》,朱士恩主编了《动物配子与胚胎冷冻保存原理及应用》,秦鹏春、谭景和1981年主编了《人和其它哺乳动物的体外受精》,王光亚、段恩奎1993年主编了《山羊胚胎工程》,岳文斌、张建红编著了《动物繁殖及营养调控》等著作。黑龙江家畜繁育指导站于1993 年创办了全国唯一的繁殖专业学术期刊《黑龙江动物繁殖》。上述教材、著作和期刊对我国动物繁殖专业本科生、研究生培养及动物繁殖科研水平的提高起到了重要作用。

4.2 学科建设与人才培养成绩显著

建国以来,特别是近50年来,动物繁殖专业学科取得了快速发展,在本科阶段开设《动物繁殖学》的基础上,1981年将“动物繁殖”确定为硕士学位专业,1984年又确定为博士学位专业,1997年调整为“动物遗传育种与繁殖”专业[2]。

2019 年建立了包括动物繁殖等内容的“畜牧学博士后科研流动站”。

4.3 国内外学术交流活跃

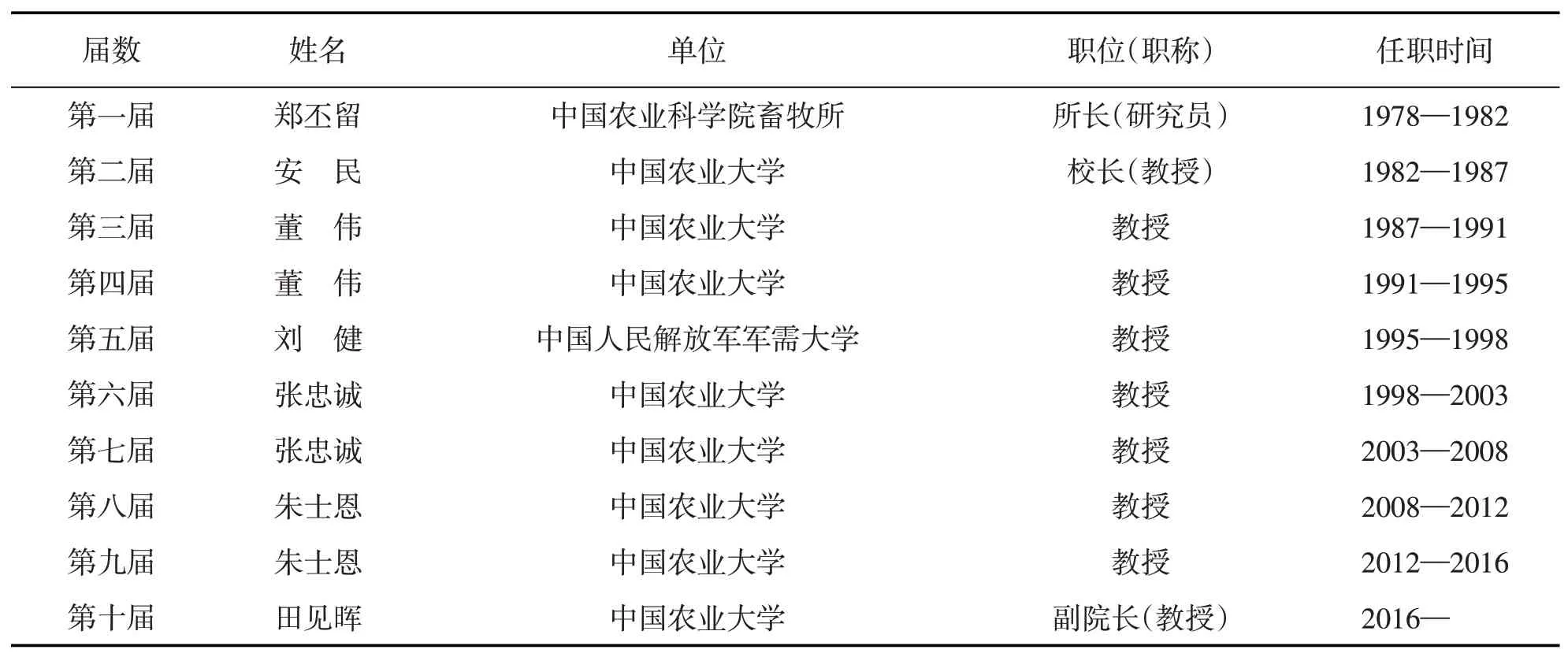

自1978 年动物繁殖学分会成立以来,产生了10届动物繁殖理事会,见表1;先后召开了20多次全国动物繁殖学术研讨会。笔者最初于1983年参加了第3 届动物繁殖理事会(长春)会议,之后的4~20 届也全部参加。据不完全统计,学者们共发表繁殖领域论文数千篇(包括生殖生理、人工授精与精液冷冻、胚胎移植及胚胎生物技术、提高繁殖力等方面)。

表1 中国畜牧兽医学会动物繁殖学分会历届理事长名单

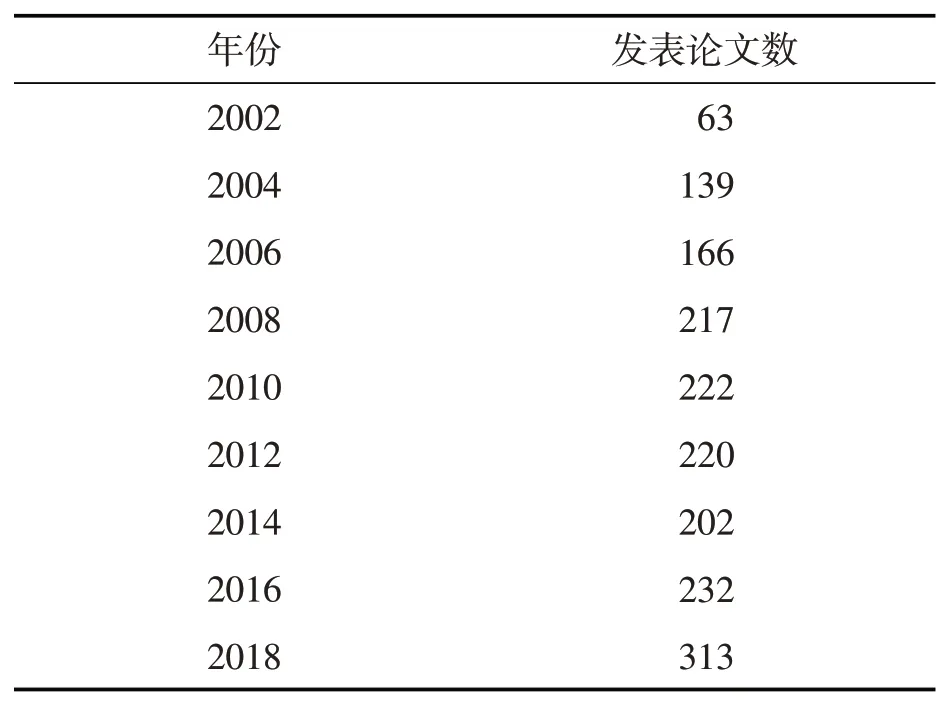

表2 近十几年来繁殖领域论文发表情况 篇

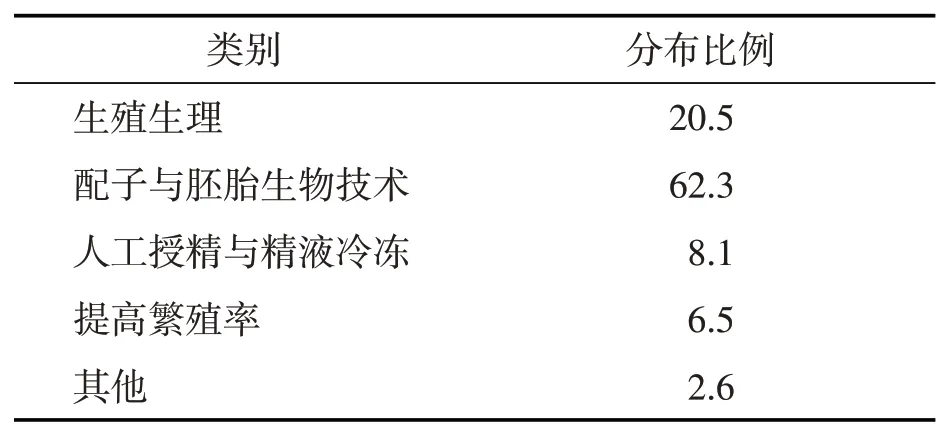

表3 论文按类别分布比例 %

此外,还召开了多次胚胎生物技术的专门学术会议,承办了多次动物繁殖与胚胎生物技术国际会议,如1990年10月在北京召开了“国际生殖、生物学术会议”,1992年7月在乌鲁木齐市召开了“动物胚胎移植及有关生物技术国际学术研讨会”,1996年11月在南京召开了“第二届亚洲动物生物技术会议”,1997 年6 月在北京召开了“动物生物技术国际会议”,以及2006年8月在西宁召开了“第十三届国际动物繁殖生物技术会议”等。

20世纪70年代以来先后在北京、河北、吉林、内蒙古、新疆等地举办了多次全国性胚胎移植培训班[12]。

除此以外,我国多次派人赴国外参加国际性会议。我国还邀请了美国、加拿大、日本、荷兰、德国、澳大利亚等国从事动物繁殖的同行来华讲学。

我国也多次派人赴国外考察学习和进行合作研究。上述学术活动对我国动物繁殖学科和技术水平的提高起到了重要作用。

4.4 科研与技术水平明显提高

4.4.1 生殖生理取得重要进展 20 世纪70 年代后,放免测定技术(RIA 法)和酶免测定技术(ELISA)的引进和建立,使生殖内分泌研究取得了长足进步,如在我国主要家畜品种的初情期、早熟性、多胎性机制研究[1];为利用外源激素控制动物繁殖活动提供了依据;阐明了生殖细胞抗原性,母体与胎儿之间的免疫关系、免疫性不育等,充实了繁殖免疫学内容;由于电镜的应用和胚胎工程的开展,对配子发生、卵泡发育、受精、早期胚胎发育[1]、营养对繁殖的影响等生殖调控的分子机制有了更深入的了解,为胚胎生物技术研究奠定了基础。

根据比较繁殖学研究,发现不同动物在繁殖规律上有共通处,如各种激素的作用及其繁殖机能的生理反应、发情周期的周而复始、受精、妊娠乃至分娩的规律性变化;而繁殖季节、繁殖周期、排卵类型、胎盘类型、窝产仔数、泌乳期以及对繁殖疾病的敏感性则有其特殊性,使人们有针对性地采用技术手段提高不同动物的繁殖力[1-2,7]。

4.4.2 繁殖技术获得迅速发展 主要表现在人工授精和精液冷冻保存的普及和胚胎移植及胚胎生物技术的研究与应用方面。

我国马人工授精最早于1935年在江苏句容马场开展了试验研究。

20世纪60年代普及了奶牛人工授精,从1977年开始在全国推广牛的冷冻精液[1],利用人工授精技术杂交改良黄牛数每年都在千万头以上[13]。

水牛、耗牛人工授精技术也开展得比较普遍。

我国绵羊人工授精的规模及冷冻精液研究水平居世界前列。在养羊发达的新疆、内蒙古等北方省区已经普及人工授精[2]。猪的人工授精20 世纪50 年代在广西开始开展,目前每年召开一次猪人工授精学术会议,人工授精技术水平及输精母猪数均处于世界前列。

除了上述家畜外,我国骆驼、鹿、犬、兔、熊猫、狐等特种经济动物及某些野生动物人工授精也相继获得成功[2]。

值得提出的是,我国四川省以侯蓉研究员为首的大熊猫繁育团队,在大熊猫繁殖方面,特别是在联合应用电刺激采精与直肠按摩输精管壶腹提高大熊猫采精成功率和采精量技术上居国际领先水平。

我国的胚胎生物技术研究始于20 世纪70 年代初期,经过试验研究阶段(20 世纪70 年代初—80 年代中)、发展提高阶段(80 年代中—90 年代初)和生产应用阶段(90年代初至今)后,目前正向胚胎工程延伸,向产业化方向发展[1,4]。在我国已有多种动物的胚胎移植、胚胎冷冻、体外受精、胚胎分割、胚胎和体细胞核移植、性别控制获得成功[1-2]。

我国已在动物胚胎玻璃化冷冻保存、牛羊体外受精、动物克隆技术等研究方面达到国际先进水平。胚胎生物技术在中国荷斯坦奶牛和超细毛羊、肉用羊育种中发挥了重要作用;在肉用种牛、肉用种羊快速扩繁方面效果明显,缓解了我国肉用种牛和肉用种羊的不足,对提高肉牛、肉羊的良种覆盖率发挥了重要作用;由于奶牛是家畜中经济价值最高的畜种之一,可以采用非手术方法采胚和移植,奶牛胚胎移植的应用最为广泛[1,14]。

4.4.3 繁殖管理进一步完善 繁殖管理在促进畜牧生产上发挥了重要作用,尤其是由吉林农业科学院负责起草制定了《牛冷冻精液标准(GB4143—84)》。该标准实施20 多年来,牛冷冻精液的质量和人工授精受胎率有了明显提高,对我国良种牛的扩繁及牛的改良以及养牛业的发展起到了积极的促进作用。近年来我国发布、实施了一系列家畜繁殖管理的相关标准及技术规程,如国家标准《山羊冷冻精液》(GB20557—2006)、《牛冷冻精液》(GB4143—2008)、《牛、羊用采精器》(ZY530—2002)、《兽用输精枪》(ZY531—2002)、《输精细管》(ZY1161—2006)、《牛冷冻精液生产技术规程》(ZY-T1234—2006)、《奶牛胚胎移植技术规程》(ZY/T1445—2007)、《牛人工授精技术规程》(ZY-T1234—2006)、《牛胚胎移植技术规程》(ZY/T1572—2007)、《种公牛饲养管理技术规程》(ZY/T1446—2007)等。上述标准及技术规程对提高我国人工授精和胚胎移植技术水平及推广应用发挥着重要作用。

4.5 科研成果突出,产品质量规范,产品开发广泛

建国70年来,特别是改革开放后,我国在动物繁殖领域取得了一大批科研成果,产品开发更加广泛、产品质量更加规范,已按国家GMP标准生产多种用于动物繁殖的激素,如注射用垂体促黄体素(LH)、孕马血清促性腺激素(PMSG)、绒毛膜促性腺激素(HCG)、垂体促卵泡素(F5H)、氯前列烯醇(钠)、促黄体素释放激素(LRH-A2、LRH-A3)、黄体酮及氟孕酮栓等以及一批人工授精胚胎移植相关产品。

5 小结与展望

新中国成立70年来,特别是1978年党的十一届三中全会以来,在各级政府、各个部门大力支持下,在广大科技人员和畜牧工作者奋力拼搏下,我国动物繁殖学科在教学、科研和畜牧生产中发挥了重要作用,并且缩小了与发达国家的差距,但是目前我国动物繁殖学科的工作仍存在一定问题,主要体现在以下四方面:(1)教学和研究手段相对落后,整体水平与发达国家尚有差距,有待进一步提高。(2)出版的大多数本科生教材《动物(家畜)繁殖学》内容雷同,创新性不够,特色不突出,有待改进。(3)技术开发有待规范,产业化机制有待健全。(4)研究与开发资金的支持力度有待加大。

展望动物繁殖行业发展,笔者认为应向繁殖理论精深化、繁殖技术科学化、繁殖管理规范化方向发展。