多模态语篇分析视阈下综合英语课程微课模式探析

2021-07-07吉文凯

瞿 慧 吉文凯

(西安外国语大学, 西安 710128)

一、引言

近年来,随着融媒体、新媒体的发展,外语教学已不再固守传统,微课、慕课等新型课程模式的出现也为传统的课程带来了新的转机。综合英语本是一门旨在提升英语专业学生听、说、读、写、译等多种语言技能的知识性专业课程,但随着英语专业改革的深化,综合英语已经转向以英语基本功学习为基础,培养学生“运用所学知识和技能进行批判性思考,并结合显示生活中的实际问题或热点话题展开讨论,表达观点,培养思辨能力”的课程[1]。在此背景下,外语教师应着力思考如何借助新技术和新的课堂组织模式,最大限度激发学生兴趣,提升授课效率,延拓课程内涵,调动其批判性思维。板书和讲解可以最大限度帮助学生打下坚实的语言基本功,但在知识阐释、视野延伸、感官调动等方面却存在效率低下的弊病。微课和慕课等线上课程通过新媒体技术的使用,以图片展示、动画播放、教师讲解画面、音频背景、视频短片等多种表达方式,以全景方式将知识点传播给受众,是较为理想的教学方式。但由于缺乏系统性理论的指导,很多微课仅仅变成了传统课堂简单的录制。基于课程设计是否“有意识选择模态和模式来表现现实”,张德禄[2]将多模态外语课堂的设计归纳为五类:教材权威型、知识获取型、技能训练型、经历体验型和资源发展型。不仅多模态外语教学课堂需要设计,基于实体课堂的微课也需要设计。

二、多模态话语

根据朱永生[3]对多模态话语性质的分析,多模态话语判断标准包括两个方面:模态的种类和涉及符号系统的数量。模态种类指人类和外界进行接触所依赖的各种感知通道,比如阅读过程中我们动用的是视觉通道,听广播我们动用的是听觉通道,这些都可以称为单模态;而看电视我们动用了视觉和听觉两种通道,这就是多模态。符号系统包含文字、图像、颜色、版式等。因此,即便针对第一条标准(感知通道)下的单模态,比如阅读(视觉),如果阅读内容呈现方式不止有文字,还有图片、算式等符号,由于涉及了两种符号,也属于多模态。

微课所包含的模态主要涉及视觉和听觉两种模态,而在视觉模态下则又包含了除了语言符号之外的图片、符号等多种符号形态,因此本研究中多模态所指的是多种符号,即图像和文本之间的协同和转换。

三、图文关系理论基础

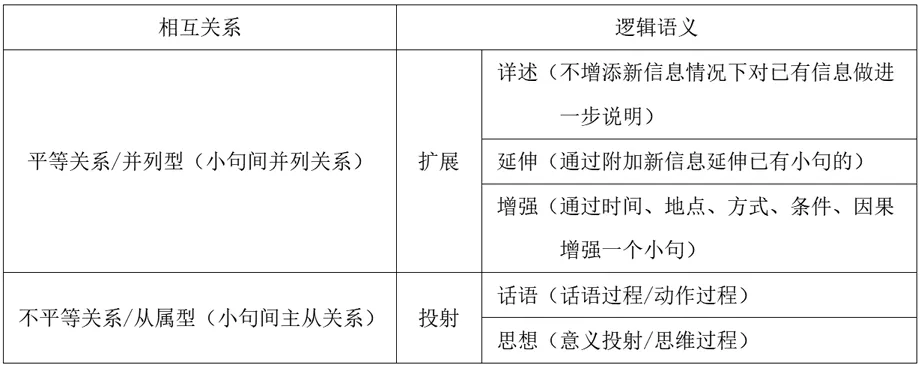

韩礼德(1994)认为大于小句的单位(复句)应该从相互关系类型和逻辑语义关系两个系统层面来描写, 这两个系统一起构成小句复合体的功能性框架。韩礼德系统功能语法中小句理论认为,应该从相互关系和逻辑语义两个层面对大于小句的单位(复句)进行描写[4]。具体关系如下图所示:

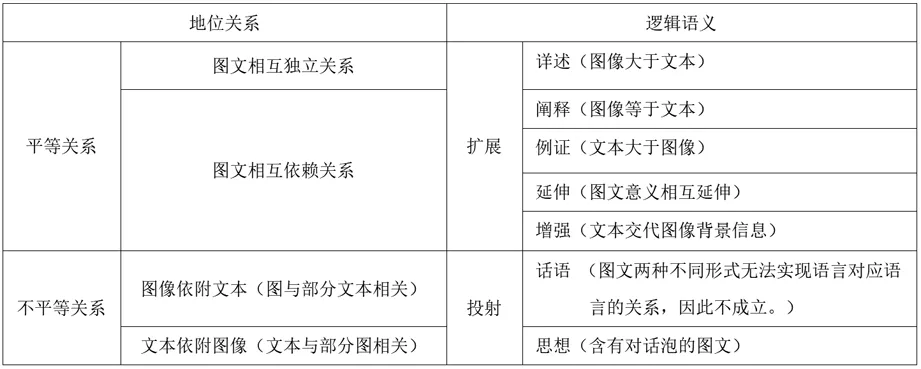

Martin和Salway借鉴了Kress和VanLeeuwen利用功能语法理论研究图像模态与多模态语篇的方法, 主要借用功能语法中小句关系理论阐述多模态语篇的图文关系。两位学者[5]认为, 如果从图文之间的地位关系去观察,图文关系的实现方式与逻辑-语义视角的实现方式是不同的, 因此探讨图文关系必须从两方面或两个子系统进行:地位关系与逻辑-语义关系。

借用韩礼德功能语法理论中小句关系理论(见图1),即从相互关系和逻辑语义两个层面对复句进行描写,Martin和Salway[6]阐述了多模态语篇中的图文关系,他们认为图文之间的关系应该从地位关系和逻辑语义关系两个方面进行系统化的描写[7]。图文关系可以以下图加以呈现:

图1

图2

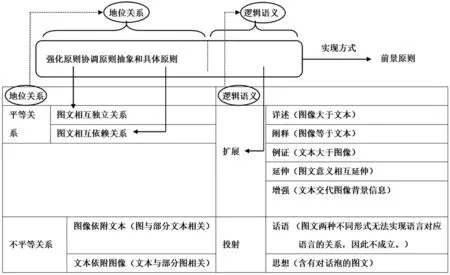

在外语教学领域中,张德禄探讨了外语课堂教学中的设计,以及设计对模态系统的调用。在教学设计对模态系统进行选择的三个一般原则中提到了适配原则——包括强化原则,多种模态选择时一个模态为主,另一模态对其进行强化;协调原则,同时选用多个模态时,模态间需要协调配合;前景原则,同时选用多种模态时,主模态位于前景,其他模态提供背景;抽象具体原则,同时选用多种模态时,一种模态表达的内容较为抽象和概括,其他模态通过举例、解释、说明等方法使其容易理解[8]。

该原则针对的是涉及视觉、听觉等多种感官系统的多模态语言,也适用于视觉模态下融合多种符号的多模态语言,即图像(包括各种符号)和文本融合形成的多模态语言。在这种情况下,强化原则表示同时选用多种符号时,一种符号为主模态,其他类型符号对其进行强化,从而突显意义的表达。结合Martin和Salway的图文关系分析,即地位关系下的图文独立关系,协调原则强调各种符号系统的调用和相互依赖,即地位关系下的图文依赖。抽象和具体原则对应的则是逻辑语义关系下的扩展层面中的详述、阐释、例证、延伸和增强的关系。而前景原则其实探讨的是图文关系实现的手段和方法。

图3

就上图整合后所列出的图文关系中的地位关系、逻辑语义和实现方式等三方面而言,英语教学微课设计所面临的最大问题在于逻辑语义和实现方式两个方面。语言教学中,为了更加形象化地展示语言中所涉及的知识点以及对语言和相关文化的理解,教师必定需要借助各种图片或符号进行解释和说明,这就涉及到逻辑语义层面中的扩展,(由于投射中的思想投射针对包含对话泡的图文关系,英语专业教学所涉及的文章中基本没有此类,因此不在讨论范围内)其子项目中的详述和增强作用都是在以图像为主模态的情况下实现的,但在实际英语教学中,文字符号所形成的文本内容往往是主模态,因此这两项不成立。而由于实现方式的选择会直接影响文本的逻辑语义是否能够借助图像进行清晰有效地呈现,因此也成为英语教学微课设计和制作中的重点。

图4 英语专业微课中图文关系设计制作重点

四、微课实例多模态话语分析

图像和文本的关系并不只有微课中才有所涉及,在传统的教学过程中教师往往都会借助图像将所讲的内容进行形象化呈现,只是在多媒体广泛应用的今天,图像方便调用,使得图像和文本的关系更为凸显。除此之外,微课教学以学生自学为主,因此微课中图像和文本关系处理的恰当与否会直接影响到学生借助微课学习的效果,尤其是涉及抽象概念知识理解微课。因此,本研究选取英语专业教学中对知识点进行讲解的一节微课为例,借助图文关系概念工具,详细分析知识点讲解过程中应如何积极有效调用多模态符号。

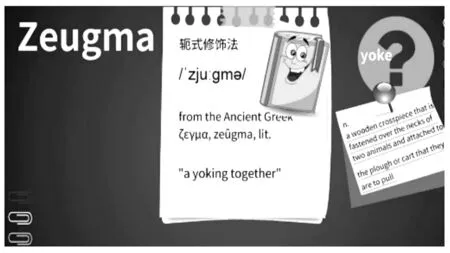

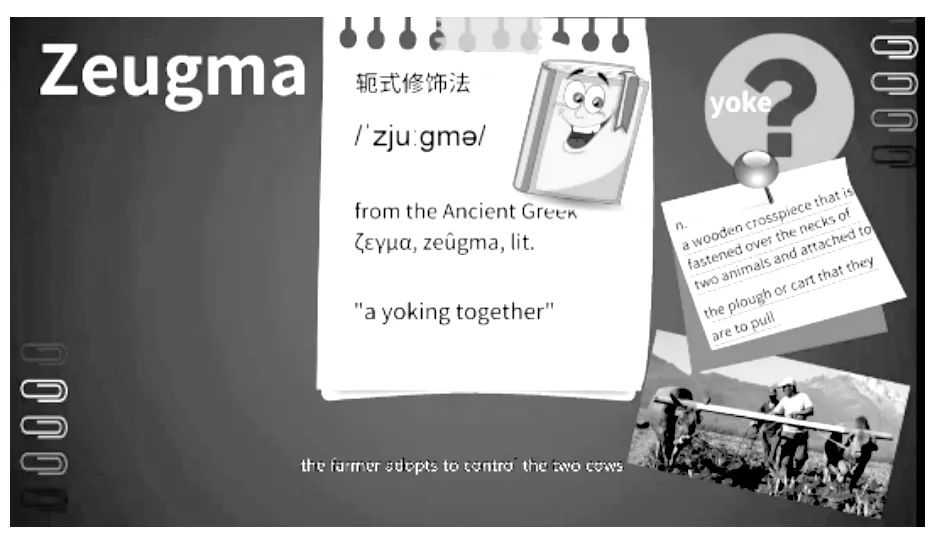

本研究选取时长为8分钟的微课实例为研究对象。微课主题为轭式修辞法(Figure of Speech—Zeugma),讲解内容基于杨利民主编《现代大学英语》第二版第一册第三课《土地的寓意》中的相关知识点。该微课是针对轭式修辞法的知识点分享课,主要包括两个方面:1. 轭式修辞法理论介绍。通过对Zeugma修辞手法的解读,了解轭式修辞法的定义,掌握其特点,探讨文中所表现出的修辞效果; 2. 互动思考环节。联系当下社会现状,引导学生发现不同环境(泰国Vs中国)下相似的工业化进程所引发的问题,并探求解决办法;激发学生在语言知识和技能学习的同时,锻炼逻辑思维能力,培养学生的土地观和自我身份认同感。本研究主要针对微课中涉及的概念讲解部分课程设计中所涉及的多模态协调调用,因此教学视频分析过程仅涉及该微课的第一个方面,有关轭式修辞法的讲解。轭式修辞法的视频可以细分为两个阶段:概念引入和概念解释。每个阶段都有多种模态的协同调用,使得教学活动更加逻辑有序、流畅自然,同时营造出轻松高效的学习氛围。下面就分别从这两个阶段分析模态间是如何协同调用的。

(一) 引入

这部分作者以问题为导向,通过问题的提出(英文概念——zeugma)——解答(汉语意思——轭式修饰法)——提出新问题(“轭”为何意?)——解答(查找zeugma的英文释义)这一过程,引导学生积极思考,帮助其在学习语言知识的同时,学会如何解决语言学习中出现的问题。对于zeugma的讲解,微课首先以文本形式将zeugma的汉语词条和字典中的英文释义进行呈现。考虑到画面的呈现效果和课程的生动性,此处配合问题的提出和字典意思的呈现,微课使用了动态的问号和卡通字典的图标丰富画面,体现出了图文之间的阐释关系,即图像和文本的对应关系(如图5)。为了更加准确地理解汉语的“轭”和其英文释义,微课调用了生活中使用轭的图片。图片中原本静态的轭用黄色高亮横线加动态延伸的效果加以处理,读者的眼球瞬时聚焦于图片中的轭,使得原本作为背景用于解释文本的图片成为了画面的焦点即前景,学生注意力的集中就是前景化原则在发挥作用(图6)。借助图片,学生不仅可以理解zeugma(轭)是何物,更重要的是它的作用在图中进行了形象化的展示,而形象化的展示则进一步激活了生活中和修辞手法中zeugma的相似性,这就是图像对文本的延伸作用。这样的延伸作用在充分调动学生积极思考的同时将概念的引入效果最大化,进而为第二阶段概念的讲解,即修辞手法中zeugma的理解奠定了基础。

图5

图6

(二)概念解释

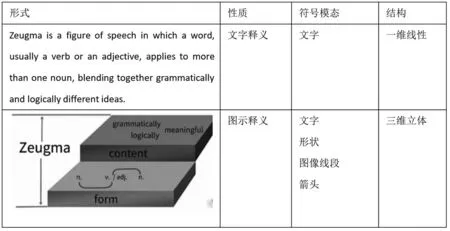

这部分是该微课的核心所在,微课借用图像对概念加以解读和阐释。在引入概念的基础上,即学生对生活中的zeugma(轭)有了一定了解后,微课给出了文学领域中zeugma(轭)作为修辞手法的英文释义。但与以往修辞手法讲解的不同之处在于英文释义之后微课没有直接给出对该释义加以理解的包含轭式修辞法的英文例句,而是用图像对英文释义进行进一步概念解读(图7)。

图7

基于上图中英文释义,可以得知zeguma简而言之就是一种修辞手法,但这种修辞手法的特点仅依靠英文释义无法快速解读,原因在于句子相对复杂,而这种复杂性并非这个概念的特点。概念是通过表征对象的特有属性来指称对象的思维形式,而语言描写下的思维形式基本包含意思和逻辑关系两个层面,且这两个层面的内容往往很难在一句话内加以呈现。除此之外,英语的语法规则意味着单纯依靠文本的概念解读往往需要数遍阅读才能把握其本质。上图中,图示释义另辟蹊径,充分发挥出图形的直观化优势,将概念中的意思和逻辑关系视觉化地展示出来,因此这里图像和文字的内容保持一致性,两种模态符号系统之间的关系是阐释。从上图两种不同概念解读方式的对比中可以看出,图示解读概念的最大优势在于,图示可以通过二维甚至三维的方式,将文字线性化表现的概念内部的逻辑关系更加清晰而形象化地呈现出来,从而帮助和引导学生短时间内理解并掌握抽象概念。而在视觉化呈现的过程中,各种符号、形状、颜色和版式的积极配合使用使得概念图示效果得以最大化呈现。在该定义中两种不同颜色的使用预示着定义中两个方面(形式和内容)的内容,而阶梯形状的选择预示两个方面之间的关系是低级(形式)和高级(内容)的关系。并且在两个层面中可以直观看到各自的特点。形式方面,某个动词或形容词同时修饰前后两个名词,而内容(意义)方面,则需要兼顾实现语法和逻辑两个方面。因此结合图像阐释文本,学生可以很快抓住概念中意思和逻辑关系两方面的内容。

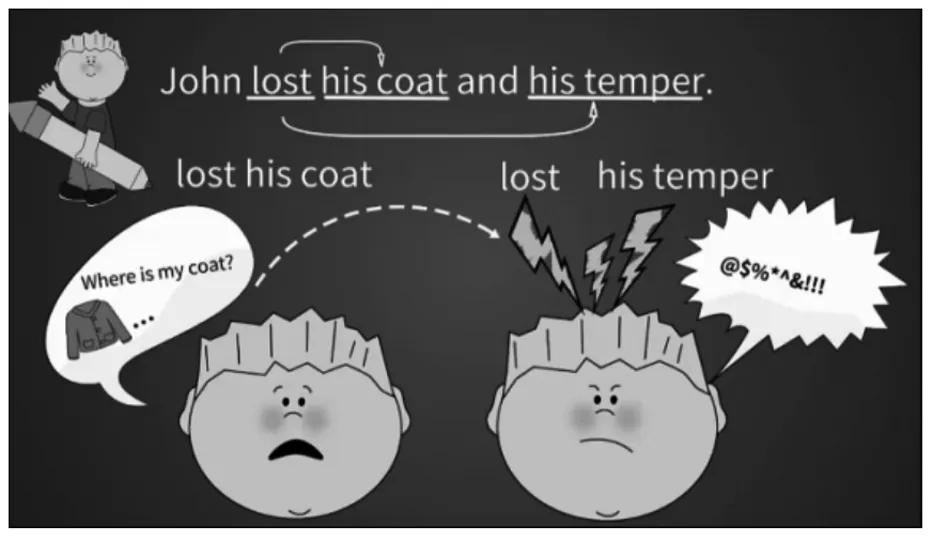

概念讲解后,微课提供了英文例句,加深学生对概念的理解。例句的解读部分同样也配合图片进行句意和逻辑关系的阐释(图8)。箭头图标的使用使得修辞法清晰呈现于画面,即lost后面同时连带两个表达,lost his coat 和lost his temper。两个短语的语义借助页面下方两个卡通头像进行了描述,但更为重要的是这两个短语所表达的动作之间因果关系的实现方式。微课画面中黄色箭头动态效果的设计将此逻辑关系进行了清晰的描述。借助箭头、图片和文字等多种符号模态的搭配组合,原句的修辞方式产生的语义和逻辑关系通过画面直观形象地呈现出来。

图8

五、对微课制作的启示

(一)图片(图像)使用

图片是英语教学中教师经常调用的模态之一,但在实际授课过程中其更多被用于对文字描述的物品、状态等进行实景化的形象描述和再现,而对于以文字方式呈现的逻辑关系的解读,设计者往往更多还是依赖语言文字(板书或口头),甚至将注解逻辑关系的文字直接穿插在课程视频当中,削弱了视频课程画面的丰富度,降低了视频课程的生动性。缺乏以图片对逻辑关系进行描述的设计成为了英语微课设计中的痛点。英语语言本身的特性决定了在英语专业一年级综合英语课程上课文的讲解中,不可避免要处理的就是语言内部的逻辑关系,而要使逻辑关系更加清晰高效地呈现,微课设计者就需要调用图文等多种模态符号对逻辑关系加以描述。示例中,概念图示化释义的呈现可以帮助学生快速理解和掌握知识点。另外,由于语言教学是教语言不是教知识,因此更有必要引导学生学会梳理文字线性状态下所呈现的语言内部之间的逻辑关系,为学生合理的逻辑思维和批判性思维奠定基础。

(二)图文关系实现方式——前景化的解读

前景化原则并非直接将某一模态设为背景从而实现凸显另一模态的效果,而是调用颜色、动画等方式,将需要强调的内容加以凸显,使之成为屏幕的焦点,从而成为前景。前景和背景之间并没有明显的界限,其相互关系也不是固定不变,而是取决于设计者对画面内容的处理和把握,当下的前景在下一秒有可能成为背景,而这一秒的背景也会在下一秒成为前景。前景化原则更多考验的是设计者将所要强调的重点以何种方式加以呈现,而这个过程中则又包含了设计者的技术使用、视觉效果、美学、教学理念、学情分析及学生观等各方面的问题。

六、结语

本研究以英语教学微课,尤其是涉及概念讲解的课程中如何积极调用多模态资源,合理处理图像和文本关系,最大化实现帮助学生理解和掌握概念的目的。微课中抽象具体原则,即图文关系中逻辑语义层面的扩展关系的运用,丰富了微课知识点内容的呈现性。前景化原则将图文之间关系的呈现进行了原则性的描述,即对某一模态进行凸显。本研究所分析的示例仅涉及多模态语言中视觉系统下的图像和文本相互关系的操作,而在实际微课制作中设计者不限于此,可以多种感官同时调用,重点内容的前景化效果会更大化地实现。更为重要的是其隐性方面的作用,即内容和知识点呈现效果背后的逻辑思维方式对学生思考力的影响。教师如何有效借助微课,通过综合调用各种模态,积极影响并引导学生形成有效思维,建议后续的研究可以从更多的视角探索多模态在这个方面的作用。比如在听觉模态方面,教师的讲解、画外音和画面如何合理结合,背景音添加与否,这些要素均对微课的教学效果产生某种影响。