敦煌莫高窟275窟和130窟主尊造像面部特征研究

2021-07-05李惠东

李惠东 张 舒

(1.北京工业大学 艺术设计学院,北京 100124;2.清华大学附属中学朝阳学校,北京 10000)

关于佛陀造像的研究浩如烟海,考古学、美术学、历史学对于不同时期的造像特征也有各种论断,而单一就不同时期造像面部特征对比分析的论述并不多见,完全从造像艺术的塑造角度去探讨其变化的内在原因与过程的研究更是凤毛麟角。艺术实践者经常是从造像的形象特征、比例关系、塑造方式上对造像进行评述而不是有依据的论证,多是感性化的形容词或是同行前辈的研究总结,而这些描述的产生都有哪些依据?为什么对应这些描述词汇的是这样一副面孔?不同时期造像面孔特征的本质区别是什么?为什么有这种区别?这些都是有待解答的问题。

本文由莫高窟275窟北凉时期造像与130窟盛唐时期造像面部特征的明显差异的对比入手,引发出对不同时期佛陀造像面部特征演变过程中渐进式变化的深层解读。

一、艺术特征与人种特征

人种特征是艺术创造特征依托的生活原型。

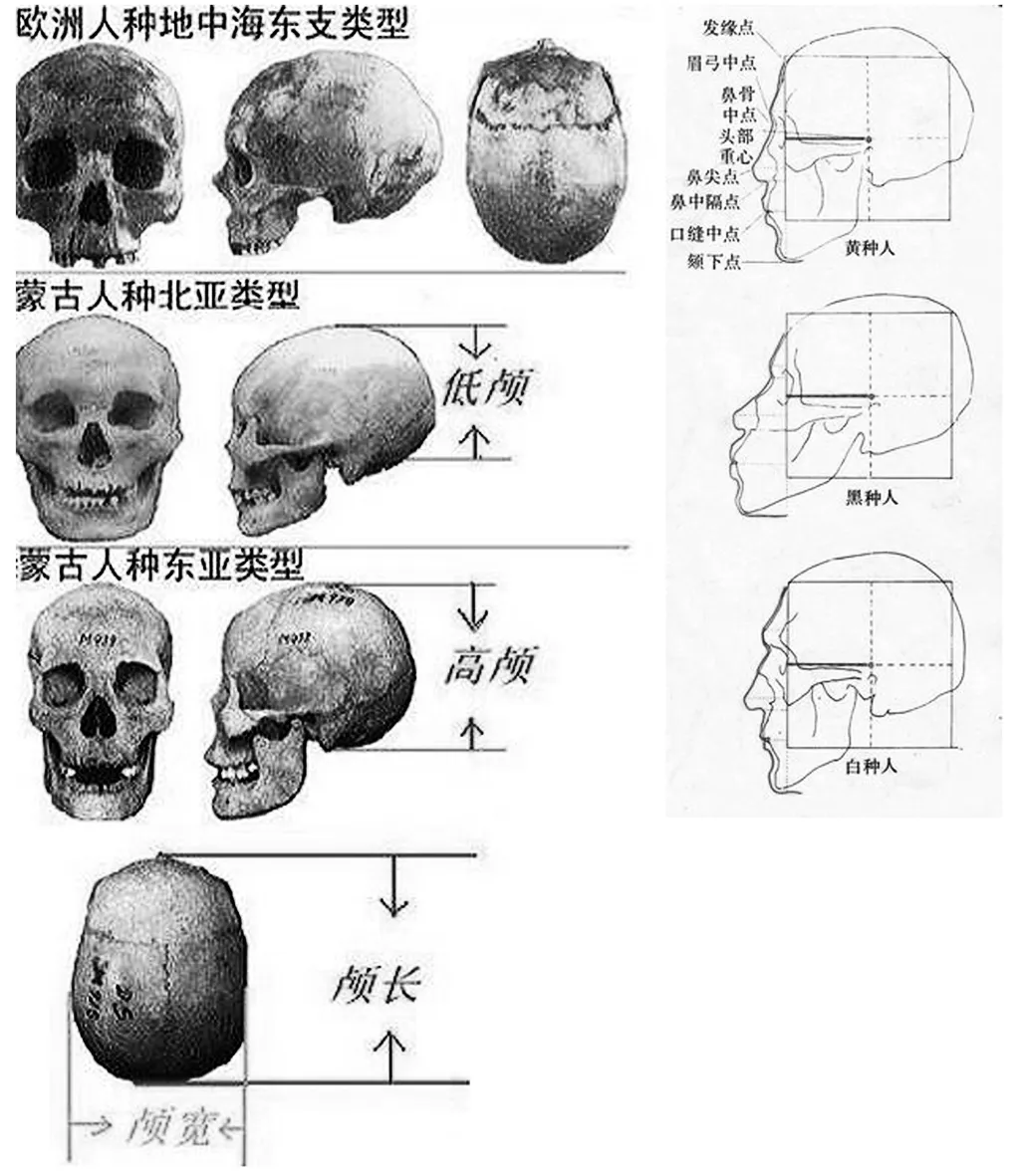

莫高窟第275窟为北凉石窟,是莫高窟现存石窟中早期代表性洞窟,也是保存最为完整的北凉塑像的洞窟。其西壁交脚菩萨像(图1),坐于狮子座上,是保存最为完好的早期塑像。根据敦煌研究院发表的测绘数据,造像头高(不包括冠)55.2厘米,面宽48厘米,面长47.7厘米,发高8.8厘米。按体质人类学的计算方法:(人种分类参考表格)“菩萨像面型浑圆,额际较宽。双眉修长,眉梢上挑,眉棱微隆,眉头与鼻梁相连。两眼略鼓,内嵌有黑色饰物,上眼睑近平,下眼睑微弧,眼角稍上挑。鼻梁高隆,直通额际,即所谓的“通天鼻”,鼻孔较小,内有黑色填充物。双唇闭合,上唇略厚,下唇稍薄,嘴角深陷且向上微翘。”(1)敦煌研究院编《莫高窟第266-275窟考察报告》,北京:文物出版社,2011年,第241-241页。这些特征都符合匈奴族的北亚蒙古人种的特征,个别特征仍保持佛教传入时的造型,如“通天鼻”,眼裂高度中等,欧洲人眼外角较眼内角稍高。符合欧罗巴人种特征:鼻根很高,鼻型狭窄,鼻部显著向前突出。鼻颧角一般较小,鼻根点凹陷常常很深。从第275窟西壁主像弥勒菩萨造像的正面、侧面观察和测量,我们可以通过测绘数据比较其与匈奴人种族特征符合度,从而从数据上界定其生活原型的人种特征。

图1 弥勒菩萨(李成拍摄)

图2 130窟弥勒头部(孙志军拍摄)

北凉是匈奴人沮渠蒙逊建立,从体质人类学的近年研究成果来看,“北匈奴中的欧洲人种因素则可能代表了当地居民原来的人类学类型,这种类型可以追溯到乌孙时期甚至更早的塞人时期。南匈奴则具有较明显的北亚蒙古人种体质,同时也有少量东亚类型的混杂。”(2)谭婧泽、韩康信《中国北方几个古代民族的体征类型和种族属性》,《现代人类学通讯》第13卷增刊第1期,2007年,第62页。可以想见匈奴族自其伊始的人种构成就是多元的。其特征以北亚蒙古人种为主混合高加索人种的特征:嘴唇较薄,多为直颌类型;面部宽阔而扁平,颧骨突出;颅型高低适中,多为长颅型,额部明显向后方倾斜。鼻根略高,鼻梁平直,鼻型较窄;眼眶比较高,蒙古褶性状明显。在具体的塑像上也可以看到这种微妙的差异。

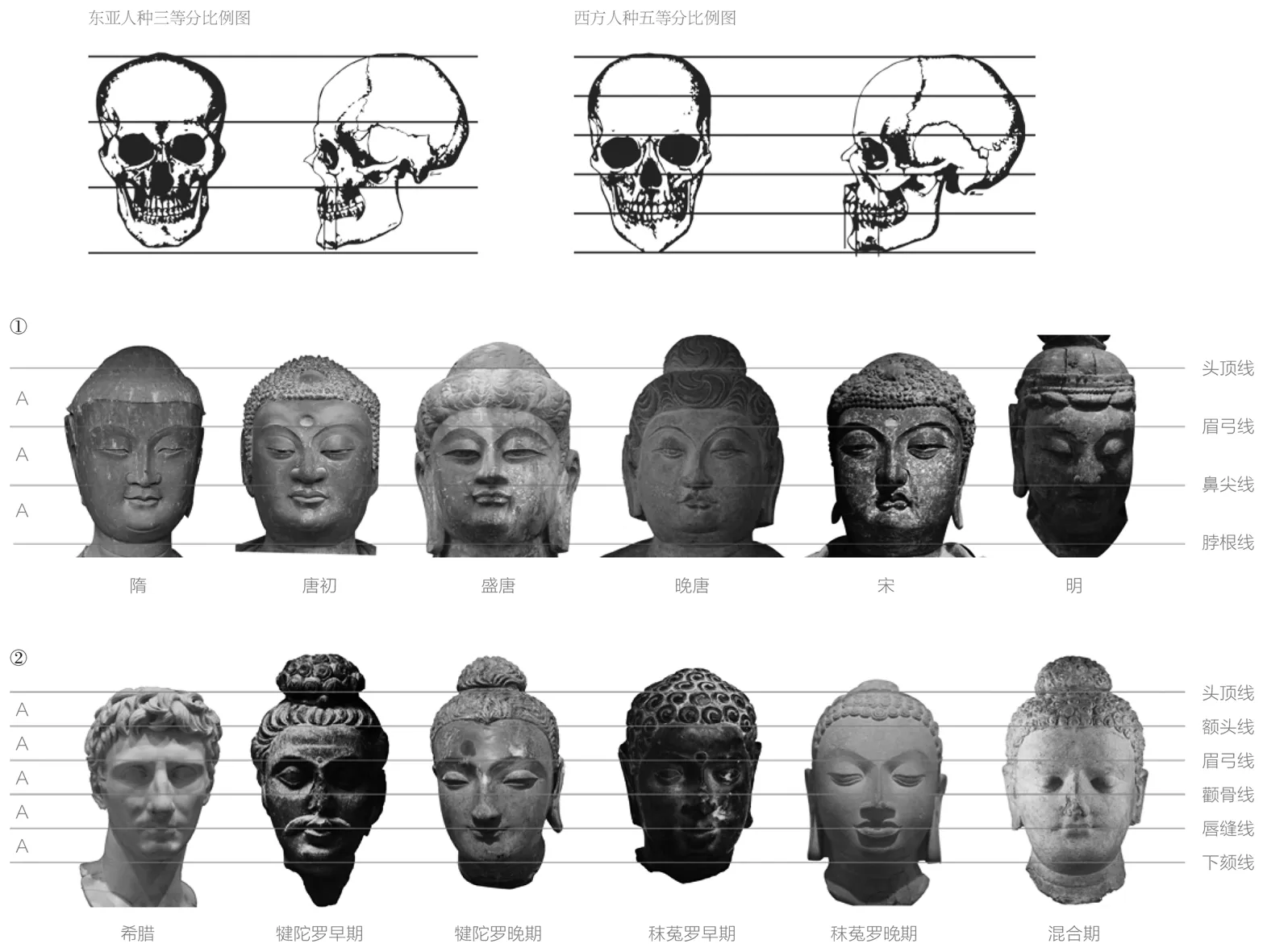

莫高窟第130窟倚坐佛像(图2),俗称南大像,坐高26米,额丰颐圆,神情端严,身躯伟岸,是盛唐时期大型佛像的代表作品。南大像佛头高达7米,从造像正面、侧面图片的拍摄位置以及角度推算,并根据同时期造像(对比南大像、奉先寺、麦积山、莫高窟第45窟和第194窟面部比例计算图)比例关系计算得出大像面宽约4.9米,面长约3.5米。与东亚蒙古人种的阔面型比例相近。相比较第275窟的造像已经产生了诸多特征变化:额头方中带圆,脸面丰满圆润见方正;颅型为宽、中颅型;发际下移,额头高度低,面部扁平度较大,脸部宽大;颧骨较高、宽;眶型渐圆,眉弓下不再有凹沟;眼睛上皮逐渐更宽,眉下的曲面减窄,眼裂窄,眼外角上翘高(图3),蒙古褶明显(蒙古人种各族群,眼裂往往是斜的,眼外角明显高于眼内角,这与眼内角具有蒙古褶有关)(图4);嘴唇为凸唇型,嘴唇厚(图5)。鼻梁也由直形通天鼻变为凸形鹰钩鼻,鼻根高,鼻梁窄(图6)。唐朝时期的本土人种特征正是以这类东亚蒙古人种为主,盛唐时期造像所体现出来的比例关系也刚好鲜明的反映出这一现象。(图7)

图3 欧亚大陆北方的几种主要体质类型分布和颅骨形态

图4 蒙古褶(作者自绘)

图5 嘴唇(作者自绘)

图6 鼻子(作者自绘)

图7 隋唐时期与犍陀罗、秣菟罗造像风格特征对比图(作者自绘)

造像的数据分析再一次印证了胡汉之变的生活原型之变、参考依据之变。艺术源于生活而创造产生,任何时代的艺术创造都离不开生活的源泉,都是对人类社会生活中的直观或间接的反映,是把生活与想象结合创造而成的特例,提炼概括成具有普遍性特征的人物形象或故事情节。而且艺术创造也更能反映时代的审美特征和生活状态。

二、梵胡之变与华夏风范

造像面部特征的流变显现出既有摹本的渐变过程。虽然个体化的特征延续与转变的过程从遗存的造像来看还不够完全清晰,但各时期、各地域的总体特征区域类型化的特征范围。

沿着佛陀造像的传播路线和历史节点,对比其各时代面部形象特征,可以清晰地辨别出其与地缘、与人种、与民族文化的融合之过程。从两尊造像的面部特征来看,公元5世纪到公元7世纪的佛陀造像已经发生了根本性的变化。这一变化也标志着佛教造像自出现开始到公元2世纪前后渐渐传入我国,经历了约500年的时间,经历化梵为胡(北朝)和变梵为汉(南朝)的同步熔铸,最终从建立华夏风骨(北魏)走向熟成的华夏风范(盛唐)。那么这一演变的过程又是怎样的?期间又有哪些特征出现?是接下来我们探讨的问题。

佛陀造像面部特征自犍陀罗和秣菟罗的模式初兴就具有完全不同的两种形态。

犍陀罗延续希腊造像传统,佛陀形象特征采用印度国王或王子的典型形象模写为其早期形式。以浓郁现实主义的情感将佛陀作为现实生活中的伟大人物加以表现。因此呈现出犍陀罗的风格特征:波发、头颅低宽、眼窝较深、鼻翼窄小、嘴唇较薄、下颏尖薄、耳垂至唇缝线一平、眼裂较小、眉弓弯曲、额头底宽、嘴角上翘(图8)。

图8 犍陀罗风格特征对比图(作者自绘)

秣菟罗地区在佛教造像没有产生之前就已有了本土的雕塑艺术形式,从早期造像的“肉髻”的样式“卡帕町”卷贝形发髻上看,与公元前2世纪华氏城出土的那迦像和菩提伽耶出土的因陀罗像如出一辙。可以说秣菟罗佛陀造像是以早期的神像为样板,佛陀被作为超越现实世界的人物加以表现,将佛陀置于一种神秘虚幻的境界,佛陀始终是神话性轮回世界里的神。因此秣菟罗的佛像艺术与犍陀罗相比更显得是在“造神”而不是“再现真身”。因此呈现出秣菟罗的风格特征:螺发、头颅高窄、眼球体突出、鼻翼宽阔、嘴唇较厚、下颏方正、耳垂低点至下颏一平线、眼裂较大、眉弓硬直、额头高窄 、嘴角平直。(图9)两种风格在贵霜晚期到笈多王朝逐渐融合为笈多样式,完成印度佛陀造像本土化的融合过程。

图9 秣菟罗风格特征对比图(作者自绘)

如果说莫高窟的泥塑造像见证了由胡入汉到盛唐艺术的巅峰时刻,也见证了华夏民族艺术创造的风范。那么克孜尔石窟和新疆的石窟群、寺庙遗址则见证着化梵为胡的前期准备。

新疆地处河西走廊与疆外诸国交流的必经之路,是连接中亚与中原内地的桥梁。自古就是多民族融合的地区,民族的融合带来文化的交融与发展。其佛陀造像遗存较少且大多遗留海外,根据公布的材料可知存世的造像年代也普遍较晚(多在公元5-6世纪以后),因此无法一窥其传入初期的造像特征。菩萨、天人等形象遗存较多,异域色彩浓重,完全是真实生活中人物原型的写照。文化的多样性也使得佛教造像百花齐放,并未形成统一的风格。虽然四等分的比例关系和“毛绳帽”式的发髻较为一致,但面部形象还是有很大差异,这也是其他地区都没有的特色。总体特点可以归纳为:造像从额头线、眉弓线、下眼睑线、鼻尖线、下颏线几乎把造像面部等分为四份的特征(图10),发髻的波纹处理刻画的更像我们冬天常戴的“毛绳帽”,眼窝浅、眼皮儿薄、睁眼或微闭、柳叶眉。从已知5-6世纪造像观察显现出自西向东呈现越靠近河西走廊地区越显胡化的特征,而晚期造像则受中原风格回传的影响,更显唐风汉韵。

图10 新疆地区造像风格特征对比图(作者自绘)

魏晋南北朝是中国文化群星闪耀之时,中国的文化精英对佛像进行了造诣更高、视角更广的艺术再造。这股汉风涤荡了北朝的各个时期,因此北朝的汉化过程一直处于西来、南来、东来的包围之中。如果说南朝是“变梵为汉”的直接汉化和迅速改造,那么北朝的造像便是“老火煲汤”,是炖出来的味道。这一阶段的演变始于河西走廊。

河西走廊地理狭长,贯穿东西、通达南北,由西北传入的佛教造像艺术与中原、西南汇入的汉传艺术在此碰撞,熔铸出新的形式与风格。十六国时期是混合得最充分的阶段。单纯从面部造像特征界定,“凉州模式”(3)宿白先生提出的“凉州模式”,从洞窟形制、造像组合形式、窟壁壁画与装饰纹样、塑像的整体风格,确定十六国时期以凉州(今武威)为中心开窟造像的兴起与前后期的时间段划分,认为早期可参考天梯山石窟、酒泉等地出土的北凉石塔和炳灵寺第一期龛像,晚期可参考肃南金塔寺、酒泉文殊山前山千佛洞和炳灵寺第二期(宿白《中国石窟寺研究》,北京:生活·读书·新知三联书店,2019年,第134页)。不能完全涵盖造型特征的分析。从造像的面部特征归类来观察,以北魏早期的造像模式——云冈模式往前推,应该是凉州模式的晚期。目前遗存的凉州模式的造像有金塔寺东西两窟,炳灵寺1窟、169窟,敦煌莫高窟275、272等窟、麦积山77、78等窟、云冈石窟北魏早期造像。从造像的特征上看,云冈石窟的昙曜五窟、敦煌莫高窟275窟主尊、炳灵寺1窟的立佛以及麦积山石窟第78窟造像在形象特征上更为接近,因此可以将它们定位为凉州模式晚期的风格。三角形眼睑、凸眼、方鼻、阔口、脸型狭长的匈奴和鲜卑人形象。而炳灵寺169窟和金塔寺东西两窟的佛陀造像更接近新疆地区的整体特征,应该可以定位为河西走廊早期的风格。可以把河西走廊造像的面部特征归纳为两种风格:早期,ABAB;晚期,AAAB 。(图11)这就是河西走廊造像的比例密码。北魏早期沿袭了河西走廊晚期的风格特征,而北魏中期开创了具有华夏风骨内在精神的独特风格。

这种风格特征体现出域外文化进入华夏的第二次形变。北凉、西秦的佛陀造像同时存在着两个特征类型。第一种类型,下眼睑的连线位于发际线至下颏之正中,下眼睑至鼻尖与鼻尖到下颏的位置等距,下眼睑到眉弓与眉弓到发际线的位置等距。改四等分为两两对等的面部比例特征,更显示出东方人种的颧骨较低、眉弓眼眶为圆形、颅型低矮宽、面部呈长方形的人种特征。第二种类型,下眼睑至鼻尖、下眼睑到眉弓、眉弓到发际线的位置等距,鼻尖到下颏的位置略长。脸型有开始向汉化中的胡人特征演变的趋势。汉人脸型略窄长,而少数民族脸型略短方。这两种类型在后面的朝代中一直都在微调,而时代之间的特征差异更为细微。

图11 河西走廊造像风格特征对比图(作者自绘)

北朝政权更替频繁,以北魏的政权时间为最长,从造像的特征来看,把北朝作为整体划分早、中、晚期更为合适。所以,这里不以政权来分期,而以北朝的大时代分初、中、晚三期。初期风格以十六国时期到北魏的早期为限——河西风格的早期,中期风格即为北魏中期风格——汉风的特立独行,而晚期则是北魏晚期到东魏、西魏、北周、北齐的交替演变,不出汉胡其右。

图12 北朝时期造像风格特征对比图(作者自绘)

北朝自北魏中期伊始,便进入由胡入汉的前奏。北魏自建立政权之前,其皇族就受汉地文化的熏染,认识到汉人的典章制度在管理国家机器上的作用,汉化走势已然定型。政权初定,逐渐平定西北至新疆地区,使其民族融合之势更胜。前期这些地区已经吸收和演变的造像风格再次汇入中原汉地的文化熔炉之中。同时,南朝业已兴盛的华夏文明血统对外来文化的接纳融合也已做出了前期的实验,在绘画和造像风格上都有新的突破,进而北上,也加入了在北朝新一轮的大融炼。(图12)

北魏孝文帝迁都洛阳至北魏晚期即是北魏中期,更是北朝造像风格的发展中期,也是造像艺术“脱胎换骨”的宏大时期。这与北魏政治、经济的强盛有关,也得益于迁都洛阳后孝文帝锐意推行的汉化改革。佛教造像艺术开始全面、深入地受到汉文化影响,呈现出新时代的艺术风貌。此时,南朝的相对稳定也恰好促进了相互间的交流。引进的南方造像模式,以及魏晋开创的绘画风格、审美情趣,深深地吸引着心胸豁达的北朝权贵。魏晋以来的风骨之论,逐渐成为了最具华夏精神的汉风塑骨。

南朝造像的风格较北朝来说,更早体现出了华夏本土化的特征,三等分东方比例最早在南朝呈现出来。(图13)中国早期的艺术形式,更多的是以陶俑塑像、金银青铜器皿、玉器玉饰、冥器建筑器皿等墓葬陪侍物为主,大型的陵墓建筑前或有些许的石刻人物、动物造像。立体化的艺术模式要比平面化的绘画应用得更为广泛,中国传统造像并没有追求更精细化的描绘人物的微妙特征,就连最写真如秦俑的塑造也只是点到而止,并没有像希腊造像那样过多地强化结构的精细与变化。自佛陀造像传入之后,既带动了本土造像精细刻画的趋势,也打开了创造新模式的空间。

图13 南朝时期造像风格特征对比图(作者自绘)

隋朝的短期铺垫与准备,为大唐的文化盛世奠定了基础。中华文明自诞生之日起就是兼容并蓄。北魏以后,汉魏以降的汉族传统文化,更是加速吸收和融合了所在地区各部族的文明。华北地区的文明中含有匈奴、羯和鲜卑族的文化因素,江南的文明受到了蛮、越和海上丝绸之路带来的外域文化因素的影响,而河西的文明则不仅有氐、羌,还有鲜卑秃发等部的文化因素。尽管这三个地区的文明在不同程度上都与汉族文化传统有关联,但彼此之间仍存在着相当大的差异。一旦它们被熔于一炉,中华民族的整体文明水平就得以再次升华。

“隋唐以前的魏晋南北朝时期原本就是各民族大融合的杂居时代,异族间通婚的现象十分普遍。长期居留于北部中国的地位显赫的汉人家族,一般均难以保持纯正的本族血统。开创唐王朝的李氏家族也不例外,李渊的皇后窦氏为鲜卑人,李世民的皇后长孙氏为拓跋鲜卑人。这样客观的背景,使杨氏与李氏这两个皇室家族对北方民族缺少偏见,容易接受与欣赏各民族的风俗文化。这也是造成“唐人大有胡气”的客观社会背景。”(4)葛剑雄《民族大迁徙》,南京:江苏人民出版社,2011年,第182页。这种由于民族迁徙造成的人种的多元混合也更好的促进各民族间的物质文化交流,而不同民族基于自身种族特征进行着接纳与互融,也恰好促成了民族文化融合成果在这一时期的突显。

盛世大唐的长安已经是世界性的大都会,其文化艺术兼纳西东、融汇南北,宏阔的世界格局熔铸出了华夏风范。因此,盛唐的造像艺术才是其真正的成熟期。正如梁思成先生在《佛像的历史》一书中对各朝代雕塑特点做的评述:“汉代的粗犷,六朝的古典妩媚,唐代的成熟自信,宋代有洛可可式的优雅”。

三、时尚风骨与风格传播

时尚风骨是造像创造所依托的时代精神理念。而新精神与新风格也总是会“泽被东西”进而“垂之久远”的传播开来。

从造像的创造过程来看,技术模式、形式语言的创造是基于思想的转变,任何时代的创新首先发源于思想的创新。不同时期技术与生活模式发展到一定程度不能得到满足,先是产生求变的意识,进而在求变的意识驱动下产生思想的转变,逐渐带动技术与模式上的变化。佛陀造像的创造也是如此,生活原型之变、摹本渐次之变,给造像者提供了创造的基础与蓝图,而时代的审美和时尚的理念才是真正引发变革与创新的源头。

佛陀造像面部特征从创造之初就同时存在两种模式,它们一直在交替着呈现在不同的时代发展过程中。而这两种模式的形成却是与其产生之初就一直存在着两种创作动机和理念密不可分的,并且经历了两次造神运动才最终定型。

从佛陀造像创造之初的形象特征分析来看,犍陀罗、秣菟罗的造像模式显现出两种完全不同的动机和理念:近人与类神。也正是这种两种理念的不同需求影响着佛陀造像面部表情在不同地域的不同时期呈现出不同的面貌。微笑与庄严、张目与闭目一直是佛陀造像从东传之路开始到盛唐模式定型过程里、在时代的更替中,艺术创作者反复思考的问题。

犍陀罗地区是佛教输入区域,最初佛教的根基尚浅,为了更好地推广作为统治术的佛教信仰,需要把佛陀塑造得更为高贵(王者相)、优雅(英俊相)、祥和(微笑相),这样便可以满足信众的全部寄托——理想(成为王者)、青春永驻(长生或转世)、解脱(永无烦恼)。其造像的创造者也是一批浸淫希腊风格造像多年的艺术家,他们认为“神就是最完美的人”,这就决定了其造像风格是以歌颂型开始的,将释迦作为伟大人物赞颂的成分较多。因此造像的手法也更具有亲和力——近似于人的真实感,更贴近现实世界的人性化佛陀。

而秣菟罗地区是佛教的发源地,信众多、根基牢,在民间,佛陀已经是神话般的存在,人们向往那种可以通过顶礼膜拜、供奉得以回报的精神寄托,他们理解的佛陀应该是大神(与众不同)、偶像(巍峨不动)、救世主(世界之主宰者),需要把佛陀塑造得高大(天赋异相)、雄健(威严相)、庄严(至尊相)才足以使神相无限。因此佛陀造像更加强调神与人的距离感和崇高感,以加强人们的敬畏之心,表情也更威严。

正是这种近人与类神的理念差别,也更能显现出小乘佛教与大乘佛教思想体系上的差异,这也由于佛教思想的传播依托于佛陀造像的形式,在传播过程的前期与后期面临完全不同的受众群体,因此其对应的形式也会发生显著的变化,而这些变化集中体现在了眼睛和嘴的表情上(因为除去表情肌肉的变化丰富之外,眼睛和嘴是人的面部表情最丰富器官),小乘佛教更强调度己,注重个人修为成佛的进境而大乘佛教更强调度人,注重普度众生。这一特征主要有三种类型:睁眼微笑;闭眼微笑;闭眼威严。应该可以算作是三个过渡阶段,也就是从佛教初传入一个新的区域,由于人种、信仰混杂,或者说佛教还没有成为统治术之前,一般是睁眼微笑,是为了让大众局的佛陀的和蔼可亲,很好接近。而等到了信众逐渐增多或是已成为统治术仍需借助其收拢更多得民心和扩展更多的信众,以实现中原的大一统情结,这些都发生在南北朝时期的对峙中,更集中体现在河西走廊频繁更替的十六国时代。彼时的塑像可以看见前两种类型的反复更替,直到隋唐才确定下来,而初唐也还是第二种类型居多,直到盛唐才开始确定了最终的第三种类型而固定下来。

而另一方面,这三种类型也存在造像者的个人信仰问题,新疆地区早期普遍信仰的是小乘佛教,直到鸠摩罗什从罽宾改信大乘佛教回归龟兹并用大乘佛法辩论驳倒自己的启蒙师傅而占据国师之位后才开始广为流传,因此在其之前的佛陀造像也更多的是以小乘佛教的宗旨在塑造。甚至可能在玄奘西行求法寻得真经回来之前都相差无几。这是从统治集团和广大信众两方面都迷茫的角度来思考当时的艺术创作者们的创造心态以及创作思想来分析造像的特征来源。而这一来源也来自于犍陀罗、秣菟罗造像本身所带有的大小乘佛教信仰的思想延续。犍陀罗偏小乘佛教,秣菟罗则完全是大乘体系,虽然佛教造像之初是因为贵霜王丘就却改信大乘佛教,并以此为其统治王朝的思想武器,造像也因此初创,但是佛陀的本初之意却一直是强调个人的解脱和觉悟的,小成的先修己再度人的思想总还是会强烈地环绕着在思想并未完全统一的艺术创作者们。

而第三种类型的佛陀造像是经历了两次造神运动才得以完成。佛陀造像史上,第一次的造神运动还要从秣菟罗造像说起,和南朝的佛陀造像汉化较快的原因一样,秣菟罗造像,吸纳其民间信仰以及耆那教、婆罗门教的造神模式,先于犍陀罗创造出了具有浓厚本土气息的佛陀造像,并且塑造出佛陀作为神的威严、庄重和不可逾越的精神气息。因为,在佛教的发源地,本土信众已不需要那种亲切、和蔼与人一样的佛陀,更需要神一样的佛陀,需要可以使大众有求必应、赐福保平安的真神。

佛陀造像史上的第二次造神运动,是在唐代,在经历了五百年的佛教传播和与本土文化的互相吸纳与融合之后,对佛教典籍的解读、教义教规的整理,以及对佛陀三十二相的特征都已经改造得无比充实与完整。

而盛世的唐朝,已是万邦之地,它的文化自信带给它开放、包容的胸怀。它的造像需要体现出它的心胸与气度,需要体现出皇家的风范和包容万邦的气象。于是,在经历了历代的艺术家与工匠们不断嫁接和创造本土文明与外来物种的融合之后,唐代的艺术家们再次把王权的威严、不可挑战、高高在上与佛陀的权威、无上觉悟、天上地下唯我独尊的神格统一在一起。新的造神运动彻底摆脱了佛陀造像诞生时的异域色彩,同时也摆脱了作为人神的人性光辉,从前那种亲和、恬静、沉思、觉悟的喜悦都不再是佛陀的根本需求,而威严、庄重、崇高、神力,成为新时代的主题。

唐既是佛教在中国发展的完成期,更是佛陀造像的最终定型期。无论是开窟还是建寺的基本模式都是在这一时期确定的,严格的造像法也成形于这一时期。在之后的岁月中,佛陀造像的基本特征,包括“神性的威严”,再没有发生重大改变。

自唐始,佛陀造像的造型和表现方式形成了固定模式。佛教自身的体系趋于完备,造像的规制、度量经等业已成型。其后在两宋、元、明,佛陀造像在形制上的发展与变化已非常微弱。到今天,中国的佛陀造像延续唐的模式已有一千多年,仍有无法超越的唐的精神气质的存在。这就是唐风的魅力。唐创造的范本的影响力,泽被西东,垂之久远。

结语

长期以来,对于中国古代造像形成的缘由一直缺乏深入的挖掘,没有完整地思考其背后文化来源与创思过程。本文通过比对莫高窟275窟和130窟造像特征,借助历史学、地理学、人种学、民族学等多学科的最新研究成果,尝试运用文化理念、创作心理等多角度的分析和印证,论证了不同时期、不同区域造像的创作在吸纳外来文化特质的过程中,都不是在样式和技术上的简单摹写,创造者们依托生活原型、依托既有摹本、依托时代精神理念,进行了多层面的改造以适应新的群体需求。尝试通过造像学的特征研究揭示中国本土文化艺术与外来文化融合与演变的过程。

文化的融合从人种的混合开始,人种变化改变着文化接受的程度,而文化的接纳才是艺术创造的开始。中华文明五千年没有中断的原因在于其基于本土文化的积淀,不断地吸收、消化外来多元文化的精华,熔铸出自身新时期的文化特征,也足以证明文化艺术得以延续始终是在不断变化和创新中传承与进化的。

附记:在本文的撰写过程中,北京工业大学艺术设计学院研究生孙家宝、张沥丹、吴振松、刘旺旺协助绘制了本文的配图,特致谢忱!