基于TM和OLI数据的近10年云南文山三七种植区遥感提取与变化分析

2021-07-02吴风志郑买红胡文英胡国贤董兴欣卢艳萍

吴风志,郑买红,胡文英,胡国贤,王 郦,董兴欣,卢艳萍

(1.文山学院 环境与资源学院,云南 文山 663000; 2.文山学院 地理信息技术教学、实验基地与创新服务中心,云南 文山 663000;3.云南师范大学 旅游与地理科学学院,云南 昆明 650500;4.云南省高校资源与环境遥感重点实验室,云南 昆明 650500;5.云南省地理空间信息工程技术研究中心,云南 昆明 650500;6.云南省气象局 文山州气象局,云南 文山 663000;7.云南省气象局 文山州文山市气象局,云南 文山 663000)

三七(Panaxnotoginseng(Burk.)F.H.Chen)又名田七,具有良好的活血化瘀、消肿定痛功效,为中国特有珍稀名贵中药材。受苛刻的生境条件限制,在全球范围内,三七种植生产的天然生态适宜带极稀少,主要分布在中国西南部云南、广西、贵州三省(区)交界地,而又以位于云南省东南边疆的文山州最为适宜[1-4]。云南省文山州有着久远的三七栽种与加工历史,但由于地处边疆少数民族地区,受经济发展落后影响,三七的种植生产与加工长期处于零散、小规模的发展阶段。进入21世纪以来,伴随地方经济快速发展及三七产品市场需求持续扩大,区域土地资源被大面积开发用于三七生产种植,而由于三七栽种存在严重的连作障碍问题,因此,近10余年来,云南文山三七种植区开始出现了明显的空间转移现象,造成了三七品质逐渐下降、市场波动频繁、土壤与土地生态环境破坏等不利影响,对三七种植及加工产业的健康可持续发展造成了严重威胁。充分利用遥感、地理信息系统等技术,整合与分析多源地学信息,探索云南文山近年来三七种植区在空间上的转移趋势、规律,对区域三七种植及加工产业规划、三七种植适宜性评价与分区、三七产业可持续发展等具有重要意义。对于遥感、地理信息系统等技术在中草药种植监测、评价分析等中的应用,近年来许多学者都开展了研究:周应群[5]使用SPOT-5、LandSat-5等卫星影像,通过影像解译与实地勘测,对云南文山4个三七主产县的三七种植面积、蕴藏量和产量等进行了测量;张小波等[6]基于江苏茅山苍术的遥感监测实验,讨论了野生稀有药用植物遥感监测的原理、方法;孙志群等[7]通过调查伊利贝母物候、生长及分布特点,基于Worldview-2卫星影像采用多种方法提取了新疆莫乎尔乡伊犁贝母种植区分布信息;森巴提·巴合都拉[8]以新疆人工种植的红花和伊利贝母为研究对象,利用Worldview-2、ZY-3等多卫星影像数据,对两种药用植物采用遥感解译方法进行了探索;黄灵光等[9]基于ZY-3、ZY-1(02C)等卫星影像数据,通过样点的测量,建立蔓荆子光谱数据库,并结合多种遥感分类方法,开展了江西蔓荆子空间分布与变化分析研究;史婷婷等[10]以GF-1卫星影像数据为数据源,依据地物波谱特征构建决策树模型,对云南文山三七种植区分布信息进行了遥感提取与分析;戴晨曦等[11]基于2010~2015年间的4期Landsat系列卫星数据,综合考虑三七种植区NDVI、光谱等特征,使用SVM模型对云南文山、红河的三七种植区空间分布信息进行了提取和分析;李煜[12]基于光谱差异建立判别指数,探讨了应用GF-6卫星影像数据识别白芷、苍术等的方法;白吉庆等[13]基于ZY-3、GF-1等卫星的多时点遥感影像数据,综合形状、纹理等特征,建立解译标志,通过目视解译提取了陕西宁陕县白芨种植区分布信息。总体而言,遥感、地理信息系统等技术在中草药种植监测、评价分析等中的应用已相对成熟,对于三七种植区的遥感提取与分析,当前主要是基于三七种植区特殊的影像光谱特征、生境特征等,利用NDVI、NDWI、BI、海拔等指标数据建立分类决策树模型,实现三七种植区信息的遥感提取。而在信息提取的基础上,从水平、海拔、坡度、坡向等多尺度上分析讨论三七种植区的空间转移规律的有关研究还比较缺乏,无法较好地为三七产业的规划发展提供参考。

1 三七种植区遥感提取

1.1 数据资料

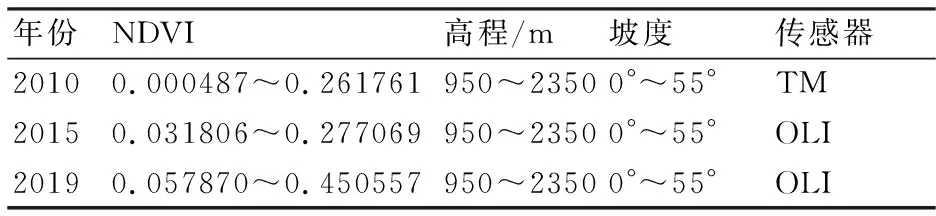

结合研究目标,本研究所使用的数据资料包括:研究区2010、2015、2019冬末春初30 m分辨率TM/OLI影像12景,用于提取不同时点三七种植区分布信息;研究区Google Earth历史无偏移影像数据,用于辅助TM/OLI影像选取分类样本及精度验证样本;研究区30 m分辨率DEM数据,用于提取坡度、坡向等地形信息,通过空间叠加分析,探索三七种植区在垂直方向上的分布变化规律;研究区1∶50万三级行政区化(州、县、乡)数据,用于分析三七种植区在水平方向上的分布变化规律。TM/OLI影像的元数据信息见表1。

1.2 三七种植区遥感提取原理与方法

三七植株对光极为敏感,忌直射光照,故三七种植园区通常搭建有遮阳荫棚,用以调节光照。三七荫棚通常使用聚烯烃树脂材质的拉丝编织遮阳网作为遮阳材料,由于其对波长介于0.38 ~0.76 μm的可见光有天然强吸收作用,导致三七种植园区在TM/OLI真彩色影像上通常呈深黑色,光谱特征明显区别于其他地物,为基于TM/OLI影像快速提取三七种植区的分布及变化信息提供了依据。对于三七种植区提取的具体方法,结合参考相关研究成果[10-11,14],主要有监督分类法、基于阈值的决策树分类法及面向对象的分类法等。这些方法各有优劣,监督分类法操作简单、速度快,但受三七种植园区面积小、生境复杂,以及异物同谱等的综合影响,提取结果精度较低;基于阈值的决策树分类法是基于TM/OLI图像上三七种植园区的光谱信息来源于荫棚的遮阳材料和棚下三七植株的混合反射,受三七植株反射光谱信息影响,三七种植园区的NDVI值要远大于水域边缘、裸石灰岩及农村居民地等相似光谱地物区的NDVI值,且受三七特殊生境条件限制,三七种植区在海拔、坡度等的分布上通常介于特定区间范围内,故可综合利用TM/OLI影像、NDVI、海拔、坡度等多源地学数据,建立分类判别规则,通过决策树提取三七种植区的分布数据。该方法有规则强、精度相对较高的优势,但对分布在自然环境相对复杂、图斑面积较小的三七种植区的识别、提取效果较差;而基于对象的分类法主要考虑到TM/OLI影像上三七种植区与相邻地物区边缘明显的像元灰度梯度差及三七种植区特殊纹理特征,这对识别三七种植区极为有利,但由于该方法对分类影像的分辨率要求通常较高,故使用该方法基于TM/OLI影像提取三七种植区分布信息,其劣势与基于阈值的决策树分类法相似。综合考虑以上3种方法的优劣势,本研究选择将监督分类法和基于阈值的决策树分类法相结合,首先通过监督分类法基于TM/OLI影像对三七种植区分布数据进行粗提取;在此基础上,结合三七种植区图像NDVI和地形分布特征,构建决策树,对监督分类粗提取结果进行修正,达到高精度快速提取三七种植区分布数据的目标。具体流程如图1所示。

1.3 三七种植区提取及结果

1.3.1 样本选取与分类 研究所用TM/OLI影像经预处理后,再使用监督分类法对三七种植区分布数据进行粗提取,结合区域地理大环境特征、影像地物光谱特征及影像地物区分度等,将地表(物)划分为三七种植区、水域区、居民区、阴影区、裸岩区、农种区、植被区(包括林地、草地等)以及其他区八大类型。在进行监督分类时,训练样本选取的精度直接决定了分类结果精度,为有效提升分类样本选取精度,本研究采用将分类TM/OLI影像与Google Earth历史无偏移影像相对照的方式进行样本选取,各类别样本数量在70~120个不等,选取的样本在空间分布上尽量均匀。完成训练样本选取后,需对样本进行分离度检测,为保障结果的精度,设定各类别两两间的分离度≥1.85(表2)。

1.3.2 分类结果及修正 分类样本通过检验后,分别对研究区多时点TM/OLI影像进行监督分类,在众多的分类模型中,最大似然模型对三七种植区的敏感度最高,故选择使用最大似然模型实施影像的监督分类。为提升监督分类结果的精度,使用三七种植区NDVI、海拔、坡度等的分布阈值,通过决策树对监督分类提取的三七种植区分布结果数据进行修正,其中,NDVI分布阈值通过将监督分类样本中的三七种植区类别样本与研究区多时点NDVI数据叠加后,通过空间统计分析确定,海拔和坡度分布阈值则通过实地调查、测量并参照《文山州三七种植技术规程(DG 5326/T 5.1~5.7—2016)》相关参照值确定,为确保精度,实际修正阈值坡度上下各外推5°、高程上下各外推50 m,具体修正阈值信息如表3所示,修正后的效果见图2,修正结果则见图3~图5所示。

a:分类前。b:修正后。图2 三七种植区遥感提取效果图

表3 三七种植区解译结果修正阈值信息统计表

1.3.3 精度验证 利用分类TM/OLI影像对应时点Google Earth历史无偏移影像,选取验证样本,对修正后的三七种植区分布数据进行精度验证,结果显示,修正后的三七种植区分布数据总体精度较高,平均生产精度达91.69%,2019年结果精度最高,达到95.86%,2010年结果精度最低,为88.41%(表4)。其中,2010年结果精度相对较低的主要原因有以下两点:(1)用于分类的研究区2010年TM影像,因卫星过境时点,地表反射条件相对较差,导致影像上存在大量山体阴影区,其影像光谱特征与三七种植区有一定的相似性,导致了分类提取的三七种植区分布数据精度相对较低;(2)用于提取验证样本的Google Earth影像,在获取时点上与分类TM影像没有绝对统一,而由于三七种植生长周期为2~3年,同一年份三七的种植与采挖频繁交替,三七采挖时,遮阳荫棚被拆除,导致三七种植区在影像上的光谱特征在荫棚拆除前后发生较大差异,若用于提取验证样本的Google Earth历史影像与分类TM影像在获取时点上有间隔偏差,势必会对结果的验证精度造成一定的影响。

表4 修正结果精度验证信息统计

1.3.4 三七种植区面积与分布 对修正后的三七种植区分布成果数据进行空间统计,研究区2010、2015及2019年冬末春初3个时点的三七种植面积分别为:487.32、8063.82、8576.84 hm2(表5)。从三七的种植规模上看,近年来研究区三七种植规模呈现出不断扩大的趋势,而在种植的模式上,结合多个时点的三七种植区分布图(图3~图5),呈现出了由早期的农户零散小规模分散种植向集中大规模连片种植模式转变的态势,这主要是由于近年来具备一定产业和产值规模的中草药企业入驻研究区后,开展了较大规模的土地流转,用于三七的标准化、产业化种植。而三七种植区在空间分布上,主要集中在研究区的中西部、西北与西南部等区域。

表5 2010、2015、2019年冬末春初三七种植区面积信息统计结果

2 三七种植区分布变化及影响因子分析

2.1 水平分布变化分析

从水平方向分布及变化上来看,2010年云南文山三七种植区集中分布于辖区内丘北县的南部、砚山县的西部、文山市及马关县的北部等区域;2015年种植区开始向丘北县中部、砚山县东部、广南县中西部及西南部、西畴县和麻栗坡县西部,以及马关县东北部等地区扩张;2019年则在2015年的基础上,继续向丘北县北部及广南县中部等区域延伸。故在水平方向的空间分布上,近10年来,研究区三七种植区呈现出了由区域的西部向西北部、西南部及中部持续转移的态势。结合研究区北高南低、西高东低、整体由西北向东南呈阶梯状倾斜的地势特征,近年来云南文山三七种植区在水平方向上呈现的空间转移变化趋势,实际上反映出了三七种植区逐渐向中部、西南部的较高气温区及西北部的较低气温区转移的趋势。温度是影响三七种植的重要生境因子,温度较低不利于三七植株生长发育和药用成分的累积,温度较高则会导致植株抵御病害的能力降低,故三七种植区向低温区和高温区转移,势必会对三七产品的产量、质量等都造成重大影响。

2.2 垂直分布变化分析

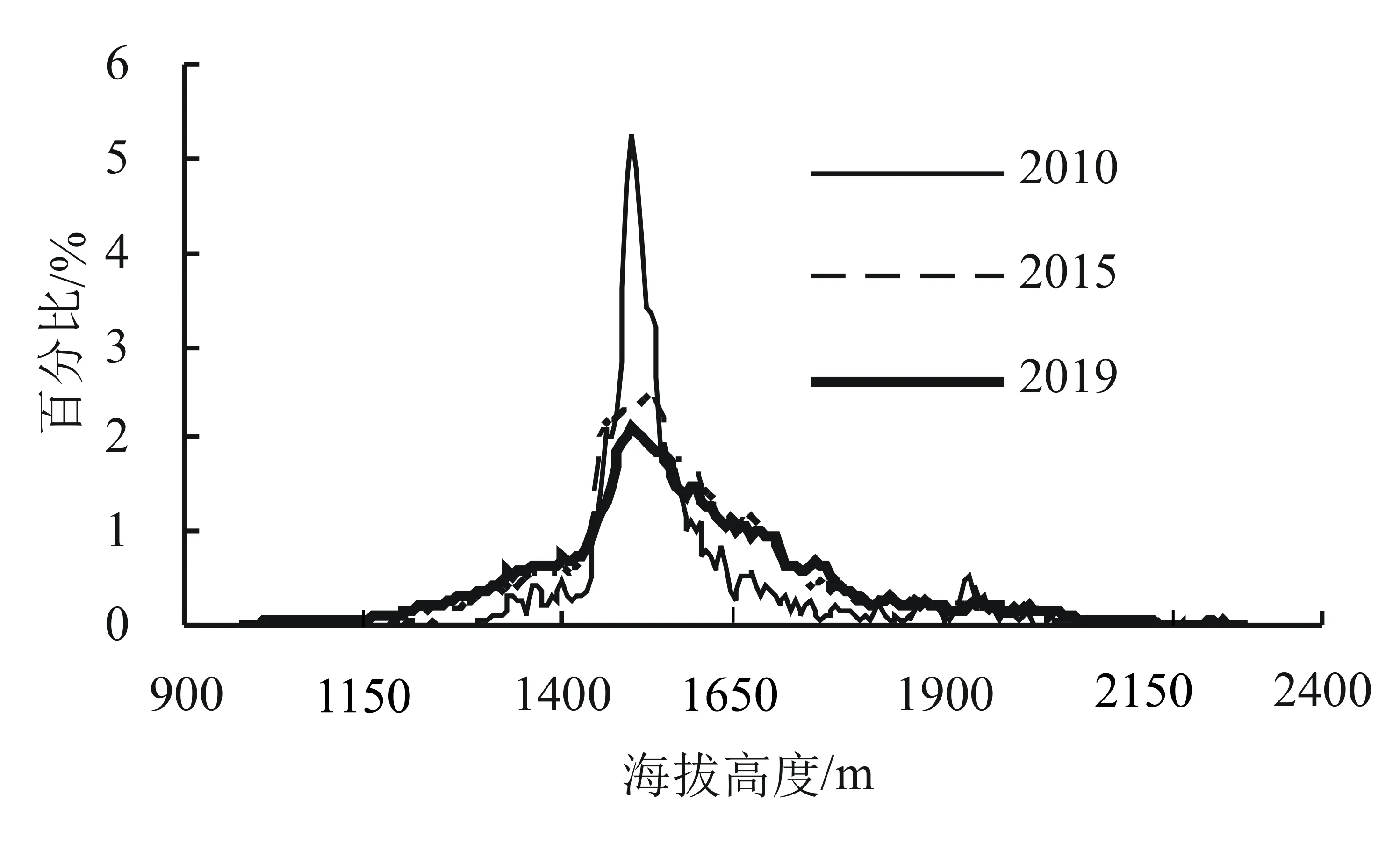

2.2.1 海拔分布变化分析 将各时点三七种植区遥感提取数据与研究区DEM数据进行空间叠加,按30 m×30 m像元统计三七种植区的海拔分布信息数据。据统计结果,在海拔分布上,2010年研究区的三七种植区海拔分布介于999~2268 m,平均为1549.35 m;2015年介于980~2301 m,平均1561.19 m;2019年则介于969~2300 m,平均1563.16 m。近10年,研究区三七种植区在海拔上总体呈现出了向1200 m以下的低海拔、2000 m以上的高海拔地区逐步扩展、转移的态势(图6)。这些转入区相较于早期的三七栽种区域,在气温、降水、湿度及土壤的类型与理化性质等条件上存在明显的差异,必然会对三七种植过程中植株生长与发育、药用有效成分的形成与累积等造成较大影响,最终导致生产的三七在品质上相较于早期产品存在较大差异。

图6 研究区3个时点三七种植区海拔分布图

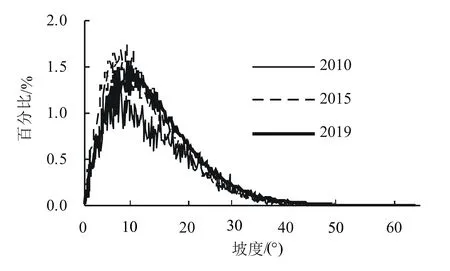

2.2.2 坡度分布变化分析 与海拔相似,将各时点三七种植区遥感提取数据与研究区坡度数据进行空间叠加,并按30 m×30 m像元统计三七种植区的坡度分布信息数据。在坡度分布上,研究区3个时点三七种植区的坡度集中分布于5°~30°,平均值分布在11°~14°,未表现出明显变化特征,但相较于2010年,在2015、2019年,部分三七种植区在坡度分布上,已高于50°,总体呈现出了逐步向地势起伏更大的区域扩展延伸的态势(图7)。坡度通过影响土壤保湿、养分积累等对三七的种植造成影响。坡度较小,有利于土壤保湿和养分积累,但在出现极端天气过程时,易发生洪涝灾害;坡度较大,则不利于土壤保湿和养分积累,从而对三七植株生长及药用有效成分的积累造成一定的影响,但适当的地形起伏,能够形成良好的排水条件,使三七种植园区不易积水,避免出现极端天气过程时三七植株有氧呼吸受到抑制、光合作用降低,导致植株死亡。故三七种植区坡度的差异,也会对三七种植过程中植株生长发育及产品质量等造成一定影响,同时也会对土地及土壤生态环境造成影响。

图7 研究区3个时点三七种植区坡度分布图

2.2.3 坡向分布变化分析 与海拔、坡度类似,将各时点三七种植区遥感提取数据与研究区坡度数据进行空间叠加,并按30 m×30 m像元统计三七种植区的坡向分布信息数据。在坡向的分布上,2010年研究区的三七种植区主要分布于北坡(阴坡),而南坡(阳坡)、东北坡、东南坡、西南坡、西部坡(半阴坡或半阳坡)等分布则相对较少;在2015年后,三七北坡种植减少、南坡种植大幅增加,呈现出由阴坡面集中种植向阳坡及半阴坡面集中种植转移的趋势,研究区三七种植区在坡向上的分布及变化规律见图8。坡向对山地环境微观生态差异的形成与发展有决定性影响,在不同的坡向上,光照、降水等自然环境条件差异较大,北坡上的土壤日照短、强度小,湿度较大,比较适合耐阴、湿作物生长;南坡由于受到较长且强的光照,温度较高、蒸发量大,土壤相对较干旱,适合耐阳、干作物生长;而东、西两坡则介于南、北两坡之间。三七性喜温湿,忌强光照,比较适宜生长于阴坡、半阴坡的温湿环境中,三七种植区从阴坡面、半阴坡面向阳坡面的集中转移,会对三七种植工艺提出更高的要求,同时对三七产品的质量造成重要影响。

图8 研究区3个时点三七种植区坡向分布图

2.3 三七种植区转移影响因子分析

在三七种植区分布及变化上,总体而言,近10年来,研究区的三七种植园区无论在水平方向上,还是在垂直方向上,都呈现出了明显的空间转移趋势,究其原因,客观上主要是受到了三七连作障碍影响,所谓三七连作障碍,是指一宗土地,在栽种过一茬三七后,在一定时间周期内(一般为5~8年),无法再栽三七的现象[15-16]。三七的连作障碍,是由于栽种过程中三七植株残留在土壤中的特殊菌落破坏了土壤的微生态环境,致使土壤无法为再栽三七提供适宜的生境条件所导致[17-19]。而造成三七种植区短期内发生明显转移的根本原因,则是由于地方产业决策部门在进入新的历史时期后,未能结合市场变化对三七的种植及加工产业的发展做出客观准确定位及制定科学的发展规划。在云南文山三七种植史上,在相对较长的时期内,三七的生产种植主要集中在区域西部及西南部地区,以小规模零散种植为主,三七品质好,市场供需和价格相对稳定,土壤与土地生态环境稳定。进入新世纪后,伴随三七药用价值研究的不断深入、加工技术的提升及产品市场需求的急剧增长,云南文山三七种植在缺乏科学种植规划、引导与监管下,短期内三七种植面积爆棚式扩张,大范围的土地资源被开发后用于三七的种植生产,造成生产资料浪费的同时,也对本来脆弱的土地生态环境造成了急剧破坏。这样的模式持续多年后,栽种三七所需的土壤与土地生态被彻底破坏,最终导致三七种植区不得不从最宜种植区急速向次宜种植区转移。

3 结论与讨论

三七种植及加工产业是云南省高原特色农业的优势部分,确保该产业的健康、稳定及可持续发展对地方经济的发展具有重要意义。本研究基于云南文山Landsat系列卫星影像数据和DEM数据,综合考虑三七种植区特殊影像光谱特征、生境特征等,通过将遥感监督分类法与基于阈值的决策树分类法相结合,提取研究区多时点三七种植区空间分布信息数据,并在此基础上,分析了近十10年研究区三七种植区在水平、海拔、坡度及坡向等尺度上呈现出的空间转移趋势及规律。得出以下研究结论:(1)基于TM/OLI影像、DEM等多源数据,综合考虑三七种植区特殊影像光谱特征、生境特征等,将监督分类法与基于阈值的决策树分类法相结合,可以快速对三七种植区的空间分布信息进行提取,且结果的精度较高,能够满足研究、应用等的要求;(2)研究区2010、2015及2019年冬末春初3个时点的三七种植面积分别为487.32、8063.82和8576.84 hm2,在种植模式上呈现由小规模农户零散种植模式向大规模连片集中产业化种植模式转变趋势;(3)三七种植区在水平分布上呈现出了由西部向西北、西南部、中部等扩张的特征;在海拔分布上呈现出向1200 m以下低海拔、2000 m以上高海拔地区扩展的特征;在坡度分布上呈现逐步向地势起伏更大的区域扩展延伸态势;在坡向分布上则呈现由阴坡面集中种植向阳坡及半阴坡面集中种植转移的趋势;(4)近10年云南文山三七种植区分布所呈现的时空变化特征,主要是受到三七种植连作障碍影响,促使三七种植区由最宜种植区逐渐向次宜种植区转移所导致的。基于上述研究结论,为确保研究区三七种植及加工产业的健康与可持续发展,应有针对性地采取如下措施:(1)整合资源,开展三七种植区适宜性评价与区划。充分调研,整合研究区的气象气候、地形、土壤等多源农业资源数据资料,开展三七种植区适宜性评价与等级区划,在此基础上,制定出相对长远、科学的产业建设与发展规划,并以此为根本依据,采取必要的措施对地方三七的种植与加工产业进行科学、有效的引导与监管,促使三七种植及加工产业逐步向健康稳定及可持续的方向发展;(2)强化农业科技研究,解决限制产业可持续发展的瓶颈问题。三七的连作障碍问题,是客观上限制三七产业可持续发展的瓶颈因子,截至目前,尽管已经开展了大量相关的科学研究,但仍未探索出有效的问题解决办法。故进一步加强对农业科技研究的投入,积极推进对三七连作障碍问题的系统性研究,探索出生态性好、效果明显的问题解决途径,才能从根本上克服限制三七种植及加工产业可持续发展的瓶颈问题。