以场景搭建促教学进阶

2021-07-01张孝伟

张孝伟

摘要:地理教学中,将真实社会情境和复杂技术情境引入课堂,让学生置身其中,就可以搭建一系列促进学生学习的场景。场景初建阶段:融入场景,联系已知;依托场景,提炼本质。场景改造阶段:场景由小到大,实现纵向迁移;场景由近到远,实现横向迁移。场景组合阶段:多场景并用,整合多重信息;多场景比较,感悟人地关系。

关键词:场景;高中地理;知识理解;能力迁移;素养提升

20世纪40年代,美国堪萨斯大学的心理学家巴克和赖特带领研究团队在一个名为米德韦斯特的小镇建立了实验基地,研究真实行为场景对个体行为可能产生的影响,其相关的研究成果及理论被称为“行为场景理论”。这一理论强调,环境(即场所)的物理特征对身处其中的人的某些行为能够产生支持效果,场所与人的行为共同构成了场景。地理教学中,将真实社会情境和复杂技术情境引入课堂,让学生置身其中,就可以搭建一系列促进学生学习的场景。笔者认为,可以按照初建、改造和组合三个阶段来搭建场景,以促进学生知识理解、能力提升和素养发展,最终实现教学的进阶。本文以湘教版高中地理必修Ⅰ第二章第三节《大气气候》中“季风环流”这一知识点的教学为例加以阐释。

一、场景初建,助力知识理解

(一)融入场景,联系已知

奥苏贝尔曾说:“当学生把教学内容与自己的认知结构联系起来时,意义学习也便发生了。”这一说法强调了新知学习与已有经验的密切联系。个体认知体系的建立和不断完善必须要基于其已有的认知,这需要一系列同化、顺应和加工调整的操作。教师要把握学生的已有经验,踩准起点并注意因势利导,让学生带着亲历和接触的地理信息融入场景,将个体原有的“隐性知识”转变为共性且科学的显性知识,将琐碎零散的经验重组为富有整体性和系统性的地理知识结构。

在教学“季风环流”的概念时,笔者一改原理演绎和单向灌输的教学方式,以热播电视剧《山海情》中的相关背景搭建场景:

作为一名扶贫干部,你告别青山绿水、温热湿润的家乡——福建,来到飞沙走石的宁夏西海固支援当地建设。

对剧情的热议使得学生很快融入这一场景。笔者紧接着提出两个问题:

(1)你能结合自身的感受,对比一下两个地区的气候特点吗?

(2)你认为是什么原因导致福建和宁夏的气候特点迥异?

这一场景能激活学生的无意记忆,并强化他们的地理探索欲,吸引他们对特定区域气候特点展开分析进而深入探究造成差异的原因。相比于照本宣科,搭建场景有着事半功倍的效果。

(二)依托场景,提炼本质

当学生熟悉相关场景后,教师就要帮助学生将相关知识从对应场景中提取出来,完成对知识原理和本质的探索。将浅层知识提炼为概括性知识,需要学生自主调用原有认知,将头脑中具象化的知识与场景中的信息相匹配,迁移既有经验与方法,从而深化对知识的理解。在此过程中,场景发挥着桥梁的作用。

基于热播电视剧《山海情》搭建的场景,充分拉近了学生的生活经验与知识之间的距离。但是学生对季风这一知识的理解依然停留在表层。因此,笔者在教学中引导学生依托场景,思考如下问题:

(1)福建为什么会受季风影响?

(2)你能简述一下季风气候的特点吗?

(3)季风对福建地区的生产和生活造成了哪些影响?

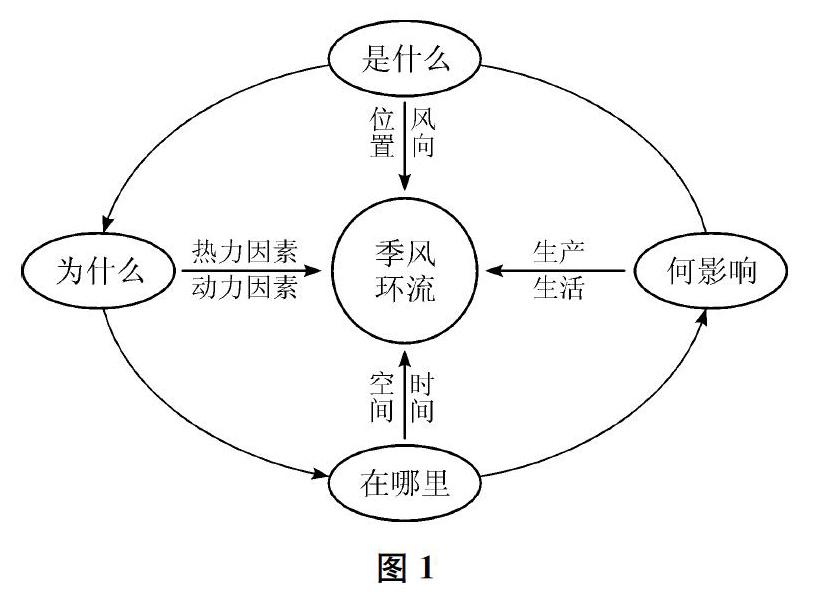

这三个问题分别指向季风“是什么”(基本定义)、“为什么”(产生原因)、“在哪里”(作用区域)、“何影响”(影响方面)。学生结合上述问题,围绕核心概念,逐步构建起季风环流的知识体系(见图1),完成对季风本质的提炼。

由场景生成初步认知,并在场景的支持下完成对知识的进一步提炼,学生除了能够对知识有较为系统化的认知,其思维也将得到进阶发展,不但能够把握知识的“内核”,而且能掌握探究地理问题的一般性方法。这也为学生的后续认知奠定了基础。

二、场景改造,推动能力提升

地理教学不但要帮助学生掌握地理知识和原理,还要借助场景改造,引导学生完成深度迁移,将地理知识和原理用于研究地理各要素在不同维度的联系,提升其地理空间思维能力。

(一)场景由小到大,完成纵向迁移

区域特征是特定地理区域内地理要素之间相互联系、相互协调的综合体现。這就需要让学生瞄准相关要素的整体性和差异性,并在不同场景下分析基本要素的特点,演绎它们的关系,逐步建立脉络清晰、图文对应的地理认知体系,推动认知向纵深处发展。

在学生掌握了季风气候的基本特征后,笔者改造了如下场景:

《山海情》中的“海”指的是福建。福建地处我国东南沿海,冬无严寒、夏少酷暑,气候暖热、雨量充沛。不仅地处我国东南沿海的福建等地受季风气候的影响,东亚很多地区都受季风影响。这是因为东亚位于亚洲的最东部,濒临太平洋,有着很大的海陆热力差异,因此形成了较为典型的季风气候区——东亚季风区。但不同地区的季风气候又有着较为明显的差别:中国受季风影响的地区大多四季分明,且冬季干燥寒冷、夏季高温多雨;但一衣带水的邻邦日本却是终年温和湿润。不过,由于日本跨越的纬度达25°,南北气温差异十分显著。如果暑假期间去日本旅游,从南部到北部,你需要准备不同的装备……

上述改造的场景,让学生由福建这一点,扩展到东亚这一线,对不同纬度的季风气候展开分析,明确大陆性季风气候和海洋性季风气候的关系。在此基础上,教师引导学生再缩小范围,关注日本南北部的环境差异,并提出以下问题:

(1)日本不同地区纬度位置、海陆位置等因素的差异对气候造成了怎样的影响?

(2)日本地形地貌对气候造成了哪些影响?

场景改造引导学生发散自己的思维,将目光投向更广阔的地区,研究环境差异。随着范围的调整和场景的转换,学生可以在中国沿海地区和日本的场景对比中把握季风气候特点,明确不同类型的季风造成的不同影响。在此基础上引出小型场景:研究日本的季风气候特点。这一场景让学生能够结合位置、地形等因素展开综合分析,探究受季风影响的地域的差别;这些问题的分析要求学生能够主动搜集资料,并积极展开对比。在此过程中,学生的空间思维和与之匹配的综合能力将会得到切实提升。

(二)场景由近到远,完成横向迁移

地理要素的纵向迁移是在规模不同的场景下演绎基本的要素和原理,可以让学生随着场景规模的扩大来拓展自己的认知。而横向迁移则是让学生对不同的区域进行对比分析,探索不同地域环境的共性特点和差异,从而超越场景的束缚,实现思维能力的提升。

在探究完东亚地区的季风气候后,笔者再次改造场景:

作为一个岛国,日本的气候受海洋影响较大。同样受海洋影响的还有西欧的英国。这两个国家都属于海洋性气候。暑期游览完日本之后,你的下一站来到了英国伦敦,你会发现此地的气候有怎样的特点?是什么因素导致这一结果?

上述改造的场景可以促使学生通过比较的方式展开探索,提升他们对知识的理解。具体操作中,学生需要迁移运用地理位置、大气环流等知识,可以采用合作学习的方式展开探索,在思考和交流中完善对知识的理解,提升地理空间思维能力。学生比较英国和日本的气候特征,总结出造成两地气候差异的原因(如图2所示)。结合对特征的分析和原因的探索,学生能够把握地理位置、大气环流以及气候特征之间的关联。

这种横向研究的切口有很多,实际教学中,教师要有效对接学生的认知习惯及已有的经验基础来改造场景,让学生的讨论和研究更有深度。

三、场景组合,促进素养发展

加涅认为:“教育课程的最终目标就是教学生解决问题。”在相似的场景下能够举一反三,在不同的场景下灵活运用已学的知识,均是良好解决问题能力的重要表现。在学生已经掌握了地理原理之后,如何搭建场景提升学生解决问题的能力呢?笔者认为,该阶段的地理教学应该直面学生知识结构尚未稳固的事实,组织学生展开辨析,探明事物之间的本质关联,从而促进学生地理学科核心素养的提升。

(一)多场景并用,整合多重信息

研究复杂程度较高的地理问题,需要学生围绕问题不断完成记忆提取和问题分析的切换。通过一系列的转变和分类,学生将有效重构与综合认知。在引导学生对季风进行深度研究时,笔者组合出了以下场景:

去年的冬令营,很多同学选择到东亚地区的冰雪胜地,一览童话般的美景。中国的哈尔滨与日本的札幌都是东亚地区的冰雪胜地,两地的冰雪节均位列世界“四大冰雪节”,但又各有特色。选择去哈尔滨的同学说,哈尔滨被称作“冰城”,它的冰雪节从每年的1月开始,活动时长一般为1个月,有时也会持续到3月初;冰雕展、冰球比赛、冰灯游园会都是哈尔滨冰雪节期间著名的活动项目。选择去札幌的同学说,札幌被誉为“雪都”,它的冰雪节一般安排在2月初,持续约1周的时间;国际雪雕比赛是札幌冰雪节的重头戏,最吸引游客的是当地的滑雪运动。

结合这样的场景,请学生分析以下问题:

(1)冰雪节同属两座城市的旅游卖点,但为何哈尔滨的冰雪节侧重于“冰”,而札幌的冰雪节侧重于“雪”?

(2)对比两个城市冰雪节的时间差异,尝试阐述原因。

对比两个场景,学生首先意识到,冰和雪都与冷凝现象相关,但二者还是存在差异的,因此问题的研究应该对准两地降水量和气温方面的区别。通过这样的转换,问题就指向了地理空间特点以及季风影响。

笔者让学生着重分析两地的气温和降水量等方面的特点,学生发现:哈尔滨1月到3月的温度极低,且降水量少;而札幌只有1月的温度明显在冰点以下,且降水量相对较多。从中,学生可以明确为什么哈尔滨的冰雪节会侧重于“冰”,而札幌的冰雪节则侧重于“雪”,且两个冰雪节的时间安排也有非常大的差异。

场景组合后,学生需要整合分析场景中的各项信息,如海陆位置、大陆性与海洋性气温特征、地形特点等,因而学生思维的综合性与灵活性都能得到有效发展。

(二)多场景比较,感悟人地关系

在实际问题处理过程中,学生需要调动多维度知识。多场景的比较,也会促进学生人地关系素养的发展。

前文所述的哈尔滨、札幌两个场景,不仅引导学生围绕季风环流的相关知识展开探索,也能启发学生站在人地关系的视角深入研究。笔者对这两个场景进行深度发掘,引导学生在场景对比中探索以下问题:

(1)有人说,哈尔滨的冰质地均匀、晶莹剔透,这是大自然的馈赠;而札幌的雪则与当地的人文特征(如产业分布等)密不可分。你同意这一观点吗?请阐述理由。

(2)“采冰人”与“采雪人”在工作中都会遇到一些困难,请分析两地可能存在的常见自然威胁。

(3)请从可持续发展的角度出发,为哈尔滨的冰雪保护提供建议。

上述问题主要针对人地关系。分析这些问题不仅需要学生正确调用有关知识,更需要学生设身处地地考量区域环境特征,科学地对待人地关系,并且能够切实地从“地对人的影响”“人对地的影响”及“人地如何协调”等角度深入感悟。

参考文献:

[1] 张浩,吴秀娟.深度学习的内涵及认知理论基础探析[J].中国电化教育,2012(10).

[2] 韦志榕,朱翔.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)解读[M].北京:高等教育出版社,2020.

[3] 施良方.学习论:学习心理学的理论与原理[M].北京:人民教育出版社,1994.

[4] 加涅.教學设计原理[M].皮连生,等译.上海:华东师范大学出版社,1999.

[5] 邰英角.优化迁移视角下高中地理深度学习的构建与思考——以“季风”为例[J].地理教学,2017(17).