丁一:三线建设的红色楷模

2021-07-01孙岩松王超

孙岩松 王超

三线建设是中共中央和毛泽东主席于20世纪60年代中期作出的一项重大战略决策。1964年至1980年,400万工人、干部、知识分子、解放军官兵和成千万人次的农民工,响应毛主席“备战备荒为人民”“好人好马上三线”的号召,背井离乡、跋山涉水,来到祖国大西南、大西北的深山峡谷、大漠荒野,用艰辛、血汗和生命支援三线建设,一座座大中型工矿企业、科研单位和大专院校拔地而起。

历史是由一个个具体的人书写的,在新中国工业建设和三线建设背后的数百万建设者之中,就有东方电气干部职工常挂在嘴边的“丁老总”。

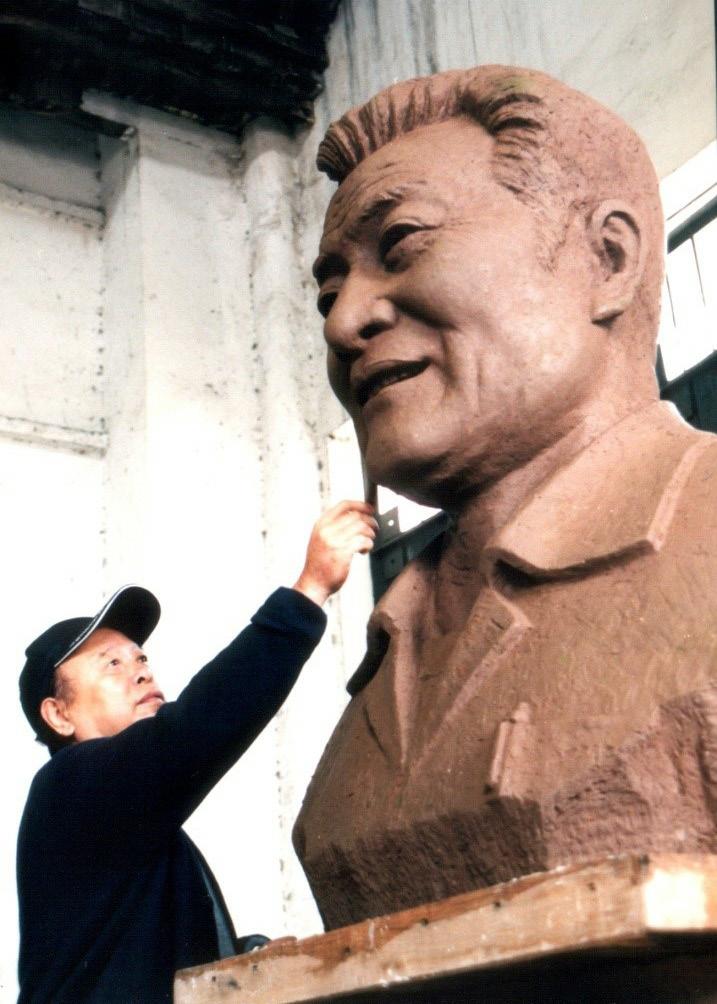

“丁老总”就是丁一,一个地道的山东汉子。丁一在三线企业东方汽轮机厂(以下简称“东汽”)任厂长期间,职工们从没看见过他西装革履的样子。职工们记忆中的丁厂长,永远是一身工作服。在丁一工作、吃住的简陋办公室里,永远堆满了书籍、图纸、文件和资料。一包馒头、一把大葱也是丁一办公室的常备物资,大葱蘸酱啃冷馒头是他忙碌时候的“工作餐”。在东汽汉旺厂区,办公楼与各车间之间被丁一用脚踏出一条条小道,职工们把这些小道亲切地称为“丁一小道”,成为东汽一道独特的风景。不忙时,丁一喜欢和工人们一起吃饭,一起聊天,一起蹲着总有说不完的话。至今,许多东汽老人提起丁一还眼眶发红、深深怀念。

艰苦创业:在荒山河滩迈开三线建设第一步

1967年9月6日,刚到不惑之年的电力装备专家、时任哈尔滨汽轮机厂总工程师的丁一,怀着支援祖国三线建设的赤诚之心,离开了素有“东方莫斯科”之称的哈尔滨,来到了“蜀道难、难于上青天”的四川龙门山下的汉旺,开启了他事业和人生中最富有传奇色彩的篇章。

在初入西南山区的艰难岁月中,丁一与来自四面八方的东汽建设者们坚苦创业,边基建、边生产,吃干粮、喝溪水、睡破庙,硬是在一片荒山河滩上迈开了三线建设的第一步。

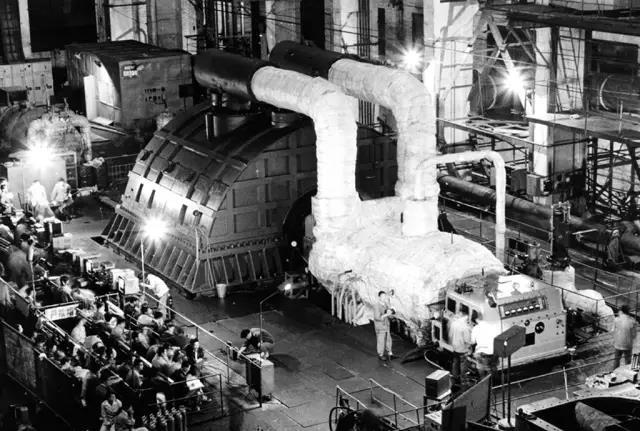

1970年,丁一带领东汽第一代技术人员和工人踏上了自主创新的征程:1971年9月,在基建完成61%的情况下,生产出东汽第一台7.5万千瓦汽轮机组;1974年,东汽完成基建,顺利投产,实现当年投产、当年不亏;1975年9月,试制出首台超高压20万千瓦汽轮机组,投运于山东省辛店电厂。

丁一曾回忆:“从1965年国家批准(东汽)建厂到1974年底为止,是工厂的艰苦创业时期。广大职工从哈尔滨、上海等大城市来到这山沟,顶风沐日,艰苦奋斗,就是为了给祖国的发电站增添我们亲手生产的设备。当东汽跨入大型汽轮机生产厂行列时,我们真正体会到了排除万难、艰苦奋斗的意义之所在。”

在党的十一届三中全会精神指引下,东汽取得了生产大发展,生产经营创历史最好成绩。但在接下来的两年中,国民经济调整,电站汽轮机国家计划为零,东汽陷入了举步维艰的境地。这么大的工厂,这么多职工,要生产、要发工资,费用从哪里来呢?怎样才能渡过难关呢?

以丁一为代表的东汽人骨子里都有一股不服输的志气。在1981年的职工代表大会上,厂长丁一提出了“做行商、吃杂粮、创名牌、争大上”的口号,没有汽轮机任务,营销人员就到全国各地承揽其他市场业务,菜刀、折叠椅、飞机库大门、榨糖机、提粪机……正是靠着这些与汽轮机毫不相干的产品,东汽人不仅没有停止30万千瓦汽轮机的研制,当年还创造利润8万元。这又是一个跨越的过程,市场经济的意识从此在东汽人心中扎下了根。

跨越发展:自主研制 30万千瓦“争气机”

作为东汽第一任厂长,丁一敏锐地看到了当时电力工业的发展趋势:大型火电机组的热效率高,单位千瓦煤耗低,必定是国家今后长远发展的优先选择。如果东汽仅生产20万千瓦机组,今后的路只会越走越窄。因此,丁一做出了一项以国家利益和企业生存发展为本的战略决策——東汽作为三线企业,要生存发展,就必须研制30万和比30万千瓦机组更大的汽轮机。

虽然当时工厂处于非常困难的艰苦时期,但这并没有阻挡东汽创新发展的脚步。他们自筹科研资金,陆续投入了数百万元用于研制第一台30万千瓦汽轮机。

1980年6月,东汽收到上级主管部门的电报要求:停止30万千瓦机组试制工作,所发生的一切费用上报了结。这一消息,犹如平地一声惊雷,震惊了东汽的所有干部职工。在全厂的干部会议上,丁一噙着泪水、声音沉重地表态:“我是一名党员,为了国家的电力事业、为了东汽的长足发展,为了东汽几千名职工,我宁愿不当厂长,也一定要把这台30万千瓦机组搞出来!”夜深人静的晚上,心潮起伏的丁一奋笔疾书,致信党和政府有关部门领导人,以寻求有力的支持。丁一据理力争的意见引起了上级重视,直至惊动了国务院……终于,东汽30万千瓦机组摆脱“私生子”的难堪地位,获得了一张可贵的“准生证”。

全厂数千职工苦战了两千九百二十个日日夜夜,终于用汗水和智慧浇灌出丰硕的果实。1983年9月28日,这台凝聚着丁老总和全体东汽人十多年心血的机组终于在厂内试车成功。第二天,《人民日报》在第一版刊登了这样一条消息:“我国自行设计制造的30万千瓦汽轮机在东方汽轮机厂空负荷试车成功,标志着我国机械工业达到新水平。”《四川日报》也作了报道:“东方汽轮机厂在试制这台汽轮机的过程中采用了高中压合缸和1米长叶片等新技术,缩短了国产大型汽轮机同世界先进水平的距离,为进一步发展大功率的汽轮机打下了良好的基础。”

30万千瓦机组的研制成功,为东汽跻身国内“三大动力集团”奠定了深厚基础。可以说,没有丁老总敢于担当的战略决策,就没有东气今天的跨越式发展。

信誉至上:首创“24小时服务精神”

1977年6月,东汽接到山东辛店电厂的急电——东汽生产的首台20万千瓦汽轮机组,机组叶片断裂,电厂生产处于瘫痪。这次事故对东汽是一个巨大考验,处理不好很可能对刚起步制造大型汽轮机的东汽酿成危机。

东汽党委对此十分重视,丁一决定亲自带队去电厂进行修复。他和总工程师王树槐登上厂里的大卡车从汉旺赶到德阳,然后赶火车去成都,又从成都转乘飞机到北京,再转乘火车、汽车,在接到急电的第二天早晨即赶到山东辛店电厂。电厂领导深受感动,连说了几遍:“没想到!没想到啊!你们来得太快了!”

经过分析,丁一发现问题出在操作上,而并非产品质量问题。但丁一先不谈责任归属,只研究修复方案,从事故停机到恢复发电仅用了三周时间,这种高效率和讲信誉的工作作风,得到了用户的大力赞扬。

丁一对这一事故高效成功的处理,将危机转化为拓展市场的机会,为东汽机组在山东布点打下了基础,促成了东汽多数品种的首台机组在山东落户。也是在这次事故成功处理以后,丁一对东汽的技术服务工作提出一个新的口号,叫做“24小时服务精神”——即接到电厂信息以后,该发函的,24小时之内要发出;该派人的,24小时之内要出发;该送备件的,24小时之内要发货;仓库没货的,24小时之内要安排生产。

丁一认为,跟哈汽厂、上汽厂等工厂相比,东汽厂不占天时地利,但一定要占“人和”。“人和”就是搞好售后技术服务,提升信誉度。坚持“24小时服务精神”,成为东汽产品打开销路、赢得更多用户的重要抓手。

高风亮节:捐积蓄助贫困学子和东汽重建

丁一不仅热爱企业,还热爱公益。

离休后,丁一坚持每月寄钱资助贫困大学生读书,十余年来从没间断。他先后资助120多名贫困大学生,总金额达数十万元。

2008年“5.12”大地震发生时,81岁的丁一正在北京治病。他得知东汽汉旺基地遭到地震的严重破坏时心急如焚,让女儿丁泓立刻采购了一批急救药品送往东汽。6月份,丁老总回到四川后,立刻赶往汉旺查看灾情、慰问职工家属。在东汽德阳分部,他听取完时任东汽总经理张志英和书记何显富的汇报后,用颤抖的双手把他省吃俭用存下的20.7365万元存折交给了张志英,以表达他作为一名老东汽人的一片爱心。随后,他又去板房学校看望了受灾严重的东汽中学和东汽小学的师生,再次掏出了所剩不多的生活费。

没有人能拒绝老厂长的这份真情,也没有人能拗得过他的倔强。大家含着泪收下了这份沉甸甸的“心意”。“如果建不好新东汽,我们对不起所有关心我们的人,也对不起我们的老厂长。”东汽职工们无不感动地说。

民族工业铺路人的精神永存

2019年3月5日,92岁的丁一同志永远地离开了我们。

党和国家领导人铭记着丁一:4任国务院总理李鹏、朱镕基、温家宝、李克强,国务委员王勇、肖捷,全国人大常委会原副委员长邹家华、华建敏,全国政协原副主席李蒙,以及数十位省部级老领导和现任领导、多家中央企业集团及主要领导对丁一同志的逝世表示深切哀悼,对家属表示亲切慰问,并敬送花圈。

东气人潸然泪下,以各种形式表达心中悲痛。“以身许党兴民族工业功勋卓著 忠心报国铸电力丰碑精神永存”的挽联,不仅是对丁一同志的深切缅怀,更是丁一同志毕生的写照。

丁一的一生,不仅谱写了一段传奇的历史故事,更是新中国工业化发展中一股开拓创新的力量,正如2009年“四川省最具影响力劳模”组委会给丁一送上的颁奖词所述:“丁一,以发展民族工业为己任,将‘中国制造升华为‘中国创造的民族工业铺路人。”

丁一(1927-2019),原名徐纬文,山东蓬莱人。1944年4月,徐纬文在晋察冀边区参加革命,改名为丁一;1945年2月加入中国共产党。1957年从苏联列宁格勒工业大学动力系毕业,到哈尔滨汽轮机厂任设计科长,不久后担任副总工程师;1967年,支援三线建设入川,任东方汽轮机厂革委会生产组组长、总工程师、厂革委会副主任及主任及厂长;1984年,组建东方电站成套设备公司(东方电气前身),担任党委书记、董事长兼总经理。作为东汽第一任厂长、東方电气集团创始人、全国劳动模范,丁一是三线建设大潮中的杰出楷模,其优秀事迹更彰显了三线建设中,党的干部对事业敢闯敢拼、对职工关怀爱护、对党无限忠诚的时代精神。