海蟑螂在“非生物因素对某种动物的影响”实验中的应用*

2021-07-01刘建芹王爱娟王艳芳

刘建芹 张 萍** 王爱娟 王艳芳

(1 鲁东大学生命科学学院 山东烟台 264025 2 烟台开发区第二初级中学 山东烟台 264006 3 鲁东大学生命科学学院 山东烟台264025)

《义务教育生物学课程标准(2011 年版)》明确提出了探究性学习、提高生物科学素养的课程基本理念[1]。《普通高中生物学课程标准(2017 年版)》中提到,要培养和发展学生的生物学学科核心素养[2]。生物学实验尤其是探究性实验,作为生物学教学内容的一部分,对于课程基本理念的贯彻及生物学学科核心素养的培养均具有重要意义。通过实验教学,引导学生主动参与、勤于动手、积极思考,从而获得初步的实验操作技能、科学探究能力并养成科学思维的习惯。关于“非生物因素对某种动物的影响”的实验,在鲁教版生物学教材中用铁盘作装置,可选用鼠妇(Armadillidium vulgare)、黄粉虫(Tenebrio molitor)、金鱼(Carassius auratus)作实验材料。因教材没有现成配套的实验装置,所以,进行实验需自行制作,并准备实验材料,这在一定程度上为优化和改进实验提供了空间。本文立足于烟台本地的自然资源,增强探究效果,并增进学生的社会责任,对实验进行改进。

1 实验材料

1.1 材料介绍 本实验选用海蟑螂(Ligia oceanica,别称“海岸水虱”)作实验材料(图1)。海蟑螂与鼠妇均属于节肢动物门、软甲纲等足目,因此,二者在某些方面具有相似的特征。海蟑螂体色为黄褐色或黑褐色,身体外覆角质化的外骨骼,会有周期性的蜕皮现象。身体分头、胸、腹3 个部分,其中,头部有1 对复眼、2 对触角、咀嚼式口器;胸部分7 节,有7 对胸肢,即步足;腹部分6 节,长有1 对分叉的尾肢。海蟑螂属于半陆生种类,大多栖息在海边岩石缝或石块下。喜欢阴暗潮湿的栖息环境,多昼伏夜出,为食腐动物,以海岸礁石上的大型海藻和硅藻为主要食物[3]。

图1 海蟑螂

1.2 材料的采集和培养 海蟑螂采集于烟台山景区内的海边。培养在铺有潮湿海沙的1 000 mL大烧杯中,并放入适量采集的新鲜海藻,用纱布将烧杯上部盖住且将其四周遮光,营造黑暗的培养环境。

2 实验装置

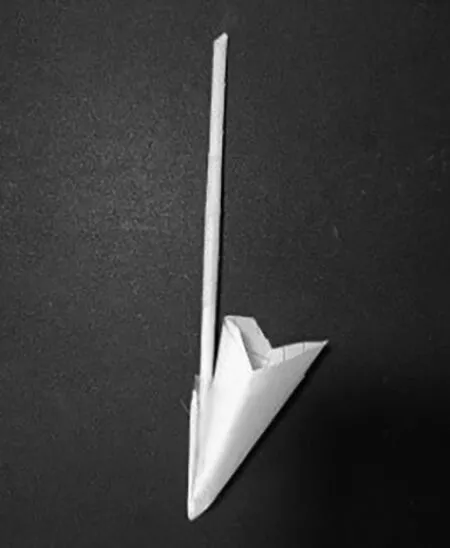

2.1 装置制作 取废旧的350 mm×150 mm 长方形一次性餐盒,洗净后作为装置的主体部分(图2);用废旧的硬纸板按照餐盒长度的1/2 做2 个等大的盒盖[4](图3)。此外,取2 张长方形的纸,其中一张从一角开始沿对角线卷成棍状,另一张纸沿对角线卷成喇叭状并剪去适当长度;最后,将二者粘在一起,即组成了简易的海蟑螂取、放用具(图4)。

图2 装置主体

图3 完整实验装置

图4 海蟑螂取、放用具

2.2 装置使用 在装置主体的底部铺上薄薄的一层海沙,通过向中央或两侧推动2 个盒盖控制装置内环境的明暗。关于海蟑螂的取、放,将自制简易用具的喇叭状开口平行紧靠装置边缘,驱赶海蟑螂待其爬进喇叭口迅速竖立起用具,即可进行海蟑螂的转移。

3 实验方法

3.1 光对海蟑螂分布的影响 在自制装置的底部铺上适当厚度从海边带回的湿沙。共选70 只海蟑螂,按体型随机分为7 组,每组10 只,保证每组海蟑螂个体大小一致。实验共重复7 次,每次选用1 组。实验时,先将装置一侧用一个盒盖遮光,垂直外源光照以增强明暗对比。再将海蟑螂转移至装置中央,立即开始计时。每间隔0.5 min,记

录一次海蟑螂在两侧的分布情况,共记录30 min。最终,将所有统计数据用SPSS 软件求得每个时间点的平均值和标准差,并进行分析。

3.2 湿度对海蟑螂分布的影响 将部分从海边带回的湿海沙晾干,以装置中央为分界线,将其铺在一侧的底部,并在另一侧铺上相同厚度的湿海沙。仍选用70 只海蟑螂,按体型大小随机分为7 组,每组10 只,使每组海蟑螂大小保持一致。进行7 次重复实验,每次选用1 组。实验开始时,将海蟑螂转移到装置中央,立刻将两侧盒盖推到中央,保证装置内两侧环境均为阴暗状态。海蟑螂转移到实验装置即开始计时,之后每隔0.5 min 记录一次海蟑螂的分布情况,共记录30 min。为保证装置两侧见光情况一致,在记录数据时,交替推开两侧盒盖进行计数。最终,将所有统计数据用SPSS 软件求得每个时间点的平均值和标准差,并进行分析。

4 实验与结果分析

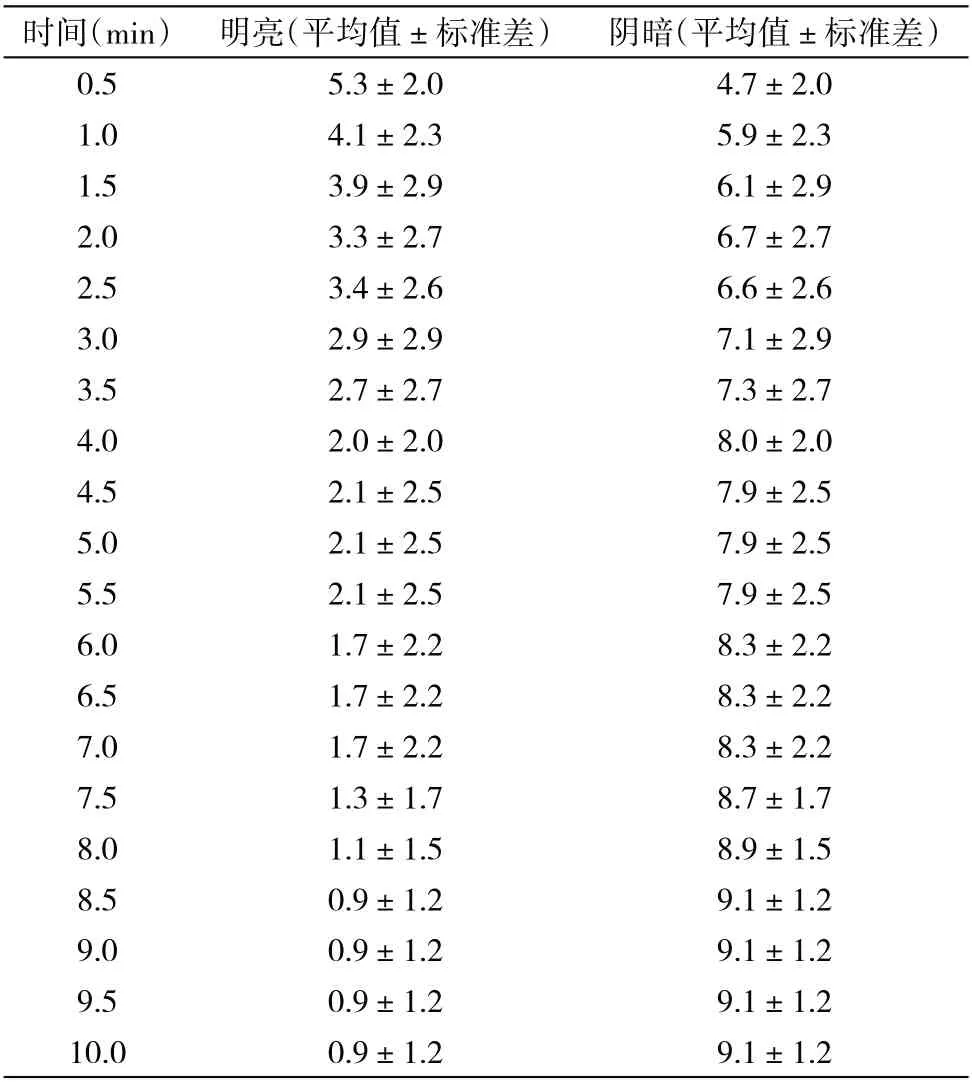

4.1 光对海蟑螂的影响结果 整理7 个组的数据发现,10 min 内91.4%的海蟑螂爬到阴暗一侧,其中,有4 组全部都爬到阴暗处。此后的20 min内,海蟑螂的分布基本不发生变化,因此,仅将10 min 的数据进行分析(表1)。结果表明,海蟑螂更喜欢阴暗的环境,光会影响海蟑螂的分布。

表1 光对海蟑螂分布的影响(单位:只)

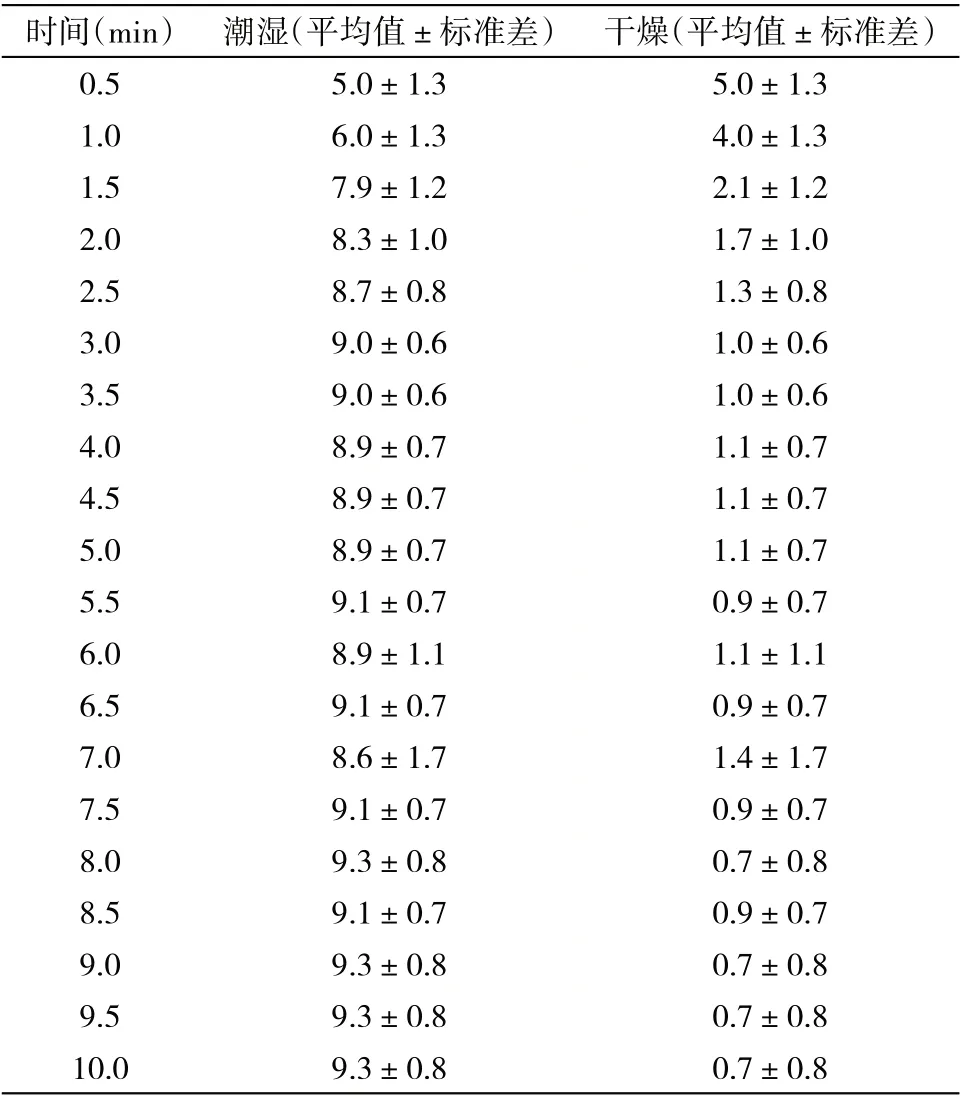

4.2 湿度对海蟑螂的影响结果 整理7 个组的数据发现,10 min 内92.9% 的海蟑螂爬到潮湿一侧,其中,有3 组全部都爬到潮湿处。此后的20 min 内,海蟑螂的分布基本不发生变化,因此,仅将10 min 的数据进行分析(表2)。结果表明,海蟑螂更喜欢潮湿的环境,湿度会影响海蟑螂的分布。

表2 湿度对海蟑螂分布的影响(单位:只)

5 结论与讨论

从研究结果看,由于在探究光对海蟑螂分布的影响时,仅10 min 便有91.4%的海蟑螂分布于阴暗一侧,所以,课堂实验时,可从1 min 开始记录海蟑螂的分布情况,共记录10 次,每次间隔1 min,分析实验结果。同样,在探究湿度对海蟑螂分布的影响时,10 min 内有92.9%的海蟑螂爬向潮湿的一侧,建议在课堂实验时,从1 min 开始记录海蟑螂的分布情况,共记录10 次,每次间隔1 min,即可。

本研究选取海蟑螂作实验材料探究“非生物因素对某种动物的影响”,具有以下优势:海蟑螂广泛分布于中国沿海,其中北至大连沿海,南至海南岛[5]。常见于礁石滩,对沿海地区学校学生而言,在温度不低于20℃时,该材料十分易得;海蟑螂与中学常用实验材料鼠妇外形相似,且极容易饲养,采集后至少可生存5 d 并保持旺盛的活力;大多数学生对蟑螂比较熟悉,而海蟑螂虽然在海边常见,但学生一般不太关注,所以,对它并不熟悉,甚至可能认为海蟑螂和蟑螂亲缘关系很近且形态结构相似。通过以海蟑螂作实验材料进行实验,增进学生对海蟑螂的了解,从而纠正学生的认知;海蟑螂来自于学生的生活,通过实验可使学生更加关注身边的生物多样性,爱护身边小动物并形成正确的环境保护意识,从而提升中学生的社会责任感。此外,海蟑螂比鼠妇更活泼,因此,本研究对海蟑螂取放用具进行的设计,使得实验操作更加便捷。

此外,据报道海蟑螂体色会受温度的影响,5℃时海蟑螂体色变深,20℃时体色会变浅[5]。用于实验的海蟑螂于10 月份在烟台山景区海边采集得到,此时烟台气温已逐渐降低,白天平均气温20℃左右,因此,采集的海蟑螂体色大多为黄褐色。本研究将温度对海蟑螂体色的影响进行了探究,将采集的海蟑螂于暗处室温培养一夜。之后,各取15 只大小一致的海蟑螂置于2 个铺有潮湿海沙的培养皿中,其中一组置于室温下暗培养,另一组置于4℃冰箱中暗培养。4 h 内未观察到明显变化,让其过夜,第18 h 进行观察时,发现4℃培养的大部分海蟑螂体色较室温培养的深,说明温度对海蟑螂的体色会产生影响。由于海蟑螂体色改变的时间较长,不适合在课堂进行探究,可作为课堂延伸,引导学生课后实验从而进一步巩固探究的科学方法。