基于学生实验探究构建数学模型的“种群数量的变化”教学设计

2021-07-01严惠馨刘艳秋李晓杰任丹丹

严惠馨 刘艳秋 李晓杰 任丹丹

(首都师范大学附属回龙观育新学校 北京 102208)

新课程标准基本理念中明确说明“教学过程重实践”,强调让学生主动地参与学习,在经历科学探究的一般过程中获得生物学知识,养成科学思维的习惯,形成积极的科学态度,提升运用科学的知识和方法探讨、解决现实生活中问题的能力[1]。本节课以此为指导,创设情境,引导学生提出问题,设计并进行实验,获得实验数据,基于生物学事实和证据,运用模型与建模方法,构建种群的增长曲线,培养学生形成稳态与平衡观、进化与适应观。

1 教学策略

“种群数量的变化”是人教版(2019 版)选择性必修2 第1 章第2 节的内容,本节课在新课程标准“模块2 生物与环境”中,属于概念2.1 不同种群的生物在长期适应环境和彼此相互适应的过程中形成动态的生物群落,对应本节课的具体要求为:2.1.2 尝试建立数学模型解释种群的数量变动。对应的学业要求为:运用数学模型表征种群数量变化的规律,分析和解释影响这一变化规律的因素,并应用于相关实践活动中。本节课以探究“大肠杆菌种群数量的变化”为情境进行教学,课前兴趣小组进行系列实验,探究试管中大肠杆菌种群数量的变化,以及探究当营养物质减少时大肠杆菌种群数量的变化。课堂中学生根据真实的实验数据,运用模型与建模方法构建大肠杆菌种群数量的增长模型,真正做到在做中学,同时运用本节课所学知识参与社会事务的讨论,增强社会责任。

2 教学目标

1)用理论计算数据,分析大肠杆菌种群数量的变化,构建种群数量的“J”形增长曲线。

2)用实验室获得的数据,分析大肠杆菌种群数量的变化,构建种群数量的“S”形增长曲线,说出建立数学模型的一般步骤。

3)运用种群数量变化规律,参与讨论有关防治有害生物、保护濒危物种的生物学议题,增强热爱生命、尊重生命的社会责任感。

4)说出自然种群数量的变化包括增长、平稳、波动和下降。

3 教学过程

本节课的教学实施过程如图1 所示。

图1 教学流程图

3.1 环节1:使用理论计算数据分析大肠杆菌种群数量的变化

任务1:构建公式和曲线模型。

教师展示资料:研究表明大肠杆菌每20 min通过二分裂繁殖一代。回答以下问题:

1)填写表1,计算1 个大肠杆菌在不同时间产生后代的数量。

表1 大肠杆菌繁殖产生的后代数量

2)写出第n代大肠杆菌数量的计算公式:Nn= 。

3)以时间为横坐标,细菌数量为纵坐标,运用表格数据,在毫米方格纸中绘制大肠杆菌种群的增长曲线。

针对任务1,学生分组讨论,根据资料信息填写表格后思考可写出第n代大肠杆菌数量的计算公式为Nn=2n,同时在毫米方格纸中画出点,描点连线。教师要注意课堂巡视,及时发现问题,引导学生总结作图的注意事项。

由理想条件下大肠杆菌种群数量的变化,构建“J”形增长的数学公式和曲线模型有一定难度,学生也不容易理解公式中每一个符号所代表的含义,因此,需要教师搭建脚手架,建立知识间的联系。教师出示资料1,请学生写出计算公式,通过2 次公式模型的建立,引导学生总结理想条件下种群数量的“J”形增长数学公式和曲线模型。

资料1:20 世纪30 年代,环颈雉引入某地小岛。假设环颈雉的起始数量是25 只,每年以2.3 倍速度增长,请大家预测第7 年时环颈雉的种群数量(写出计算公式即可)。

3.2 环节2:使用实验室获得的数据分析大肠杆菌种群数量的变化

3.2.1 任务2:构建预测的曲线模型 教师以问题和活动的形式引导学生对有限空间内大肠杆菌种群数量变化的思考:

1)在一个试管中培养大肠杆菌,其数量是否会一直增长?说明理由。

学生根据已有的生物学知识和经验,能说出大肠杆菌数量不会一直增长,会受种群密度、营养物质等的影响。

2)绘制预测的种群数量增长曲线。

教师指出:自己所绘制的曲线是否标准,需要通过实验进行验证。

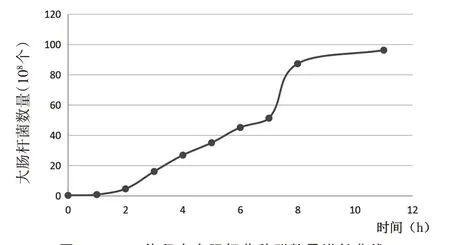

3.2.2 任务3:构建真实的曲线模型 兴趣小组分享实验过程和结果,学生汇报说明本实验的思路为用测量的OD值反应大肠杆菌种群数量,实验过程包括配制培养基、接种大肠杆菌并分装至试管中(5 mL/只)、恒温摇床培养大肠杆菌、每隔1 h取试管测OD值。根据标准曲线将OD值和大肠杆菌数量进行换算,具体的实验结果如图2 所示。

图2 5 mL 体积中大肠杆菌种群数量增长曲线

教师展示3 个不同种群的增长曲线(图3~图5),对比真实的种群增长曲线,引导学生运用不完全归纳法思考,预测的种群增长曲线是否正确。在此过程中,总结得出种群“S”形增长曲线模型,并说明环境容纳量(K值)的含义。

图3 酵母菌增长曲线[2]

图4 小球藻增长曲线[2]

图5 大草履虫增长曲线

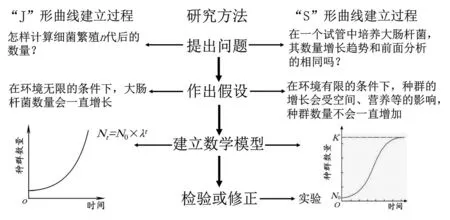

3.3 环节3:归纳建立数学模型的一般步骤 教师引导学生回顾建立种群“J”形增长曲线和“S”形增长曲线的过程,归纳数学模型的研究方法:提出问题—作出假设—建立数学模型—检验或修正,培养学生形成模型与建模的科学思维(图6)。

图6 建立数学模型的一般步骤

3.4 环节4:“S”形增长数学模型的应用

3.4.1 任务4:探究K值是否会变化 教师根据前面的实验提出系列问题:①同一种群的K值是否固定不变?②什么因素会影响种群的K值?③如果要探究营养物质对种群K值的影响,请说出实验思路。

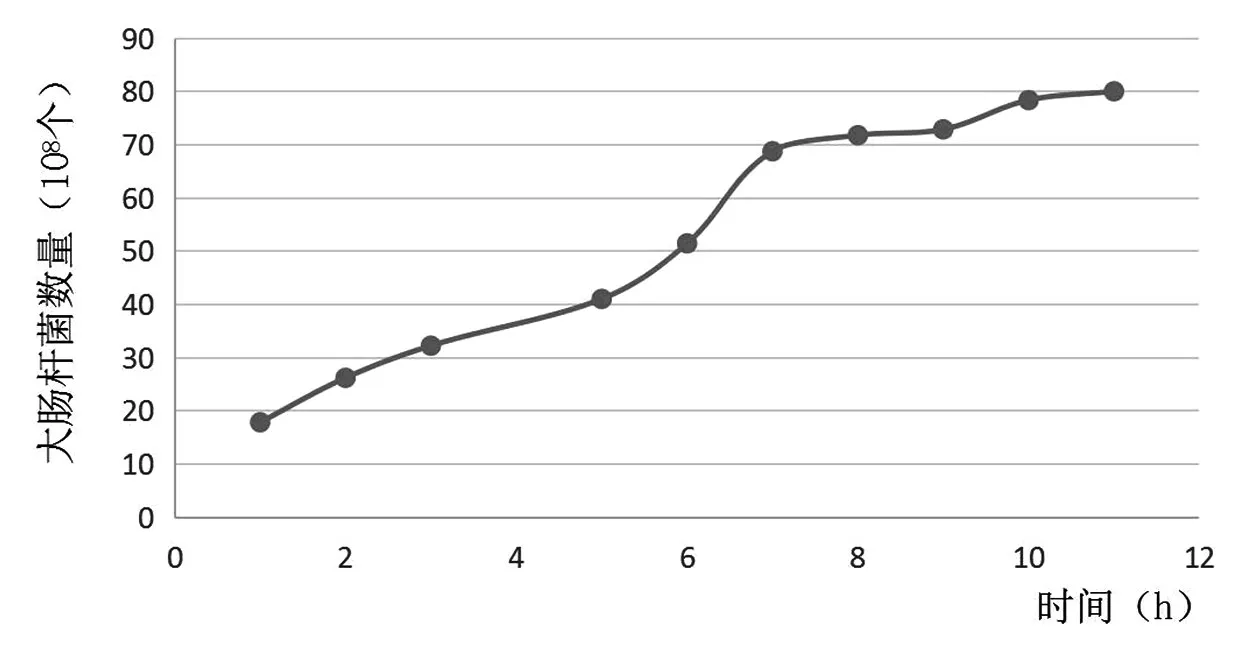

以问题串的形式,层层深入引导学生探究影响K值大小的因素。以探究营养物质对种群K值的影响为例,简单说明实验设计思路,即进行加法实验和减法实验,可通过增加或减少大肠杆菌培养液的方式进行实验。兴趣小组学生分享“当营养物质减少,大肠杆菌种群增长曲线的K值会如何变化?”的实验过程和数据。该实验的操作过程和上一次实验大致相同,减少营养物质的操作为:取相同的5 mL 培养液离心,吸取3 mL 上清液并弃去,剩余部分在试管中混匀,具体的实验结果如图7 所示。通过读取数据信息,学生能说出2 次实验的K值,进而说明环境容纳量会随环境变化而改变,降低生存空间,环境容纳量降低,该部分培养了学生理解能力中的分析和比较能力。

图7 3 mL 体积中大肠杆菌种群数量增长曲线

3.4.2 任务5:讨论如何保护濒危生物、防治有害生物、合理利用生物资源 生物学事实可帮助人们解决生活中的问题。教师可从2 个方面提出问题,引导学生学以致用。

1)家鼠繁殖力极强,善于打洞,偷吃粮食,传播疾病,危害极大。请写出控制家鼠数量的思路和具体措施。

2)保护大熊猫的根本措施是什么?

该部分增加了学生的纸笔交流,例如,控制家鼠数量的办法,学生能写出机械捕杀、药物毒杀、养殖家猫捕食家鼠、安全储藏食物等具体的防治措施,教师引导学生概括思路方向,即增加死亡率、降低出生率进而降低环境容纳量。同理,增加大熊猫数量的根本在于提高环境容纳量。

3.5 环节5:自然种群数量的变化 教师提问:试管中培养的大肠杆菌数量是否会一直保持平稳?引导学生对于大肠杆菌种群数量的变化进行深入思考,同时,展示东亚飞蝗种群数量波动的实例,提问:自然种群数量可能出现哪些变化?学生结合实例和自身经历能说出种群数量的变化还包括平稳、降低和波动。

4 教学反思

“种群数量的变化”在教材中以资料分析的形式,辅以叙述性的语言呈现,从知识体系上分析属于宏观层面,因此,在教学中会出现这样的困境,即学生本身对这一部分内容具有感性的认识,如果教师仅单纯复述教材中的内容,很难激发学生的学习兴趣,使学生对知识的来源和应用浮于表面,很难深入理解其内在。为此,本节课给学生创设“大肠杆菌种群数量的变化”的情境,贯穿整节课始终。运用生物学科特有的实验教学,验证学生对现实条件下大肠杆菌种群数量增长情况的课堂猜想,实验方法为使用分光光度计测定菌液吸光值后,进行种群数量的估算,简化实验操作。兴趣小组通过合作实验、获得数据,运用不完全归纳法构建种群的“S”形增长曲线,提高了学生的科学探究能力,充分调动了学生的主观能动性,学生代表分享实验成果激发了全班学生的学习兴趣。为了让学生理解环境容纳量不是一个定值,会随营养物质等的变化而变化,在本实验的基础上,巧妙设计减少生存空间的实验组进行对照,以说明问题。

环节1 中,引导学生思考在理想条件下大肠杆菌种群数量的变化,以小组合作的形式,共同构建公式和曲线模型。在此过程中,教师要给学生充分的时间自主探究、合作讨论,根据理论数据推理计算得出公式,根据所得数据在毫米方格纸上进行作图,构建曲线模型。实际进行中学生也暴露出问题,例如,在作图过程中没有注意起始数量,纵坐标的起点为0;纵坐标没有设定长度一致的单位,所绘图像不是指数函数图像,而是一条直线。对于课堂生成的问题,教师应注意引导,进行有效的合作,引导学生讨论、分析出错的原因,进而总结作图的一般过程和注意事项。在今后的教学中,也要关注学生在自主探究过程中出现的问题,实施有效的课堂讨论。

本节课基于学生探究构建数学模型,重在创设合理情境,引导学生充分利用课堂时间,学习和思考,进而运用本节知识和方法解决实际问题,提升社会责任感。同时,生物学作为一门实验学科,在教学中要关注实验教学,给学生搭建真实的实验平台,充分分析、利用学生获得的实验数据,增加学生的学习积极性。