“群落的演替”一节情境教学设计

2021-07-01任智安胡玉华

任智安 胡玉华

(1 北京市通州区永乐店中学 北京 101105 2 北京教育学院 北京 100044)

《普通高中生物学课程标准(2017 年版2020年修订)》指出:“生物学学科核心素养是学生在生物学课程学习过程中逐渐发展起来的,在解决真实情境中的实际问题时所表现出的价值观、必备品格与关键能力,是学生知识、能力、情感态度与价值观的综合体现”[1]。强调选择真实情境,即要促进学生“在真实的情境中解决真实的问题,促进学生真实的发展”[2]。本文以“群落的演替”一节为例进行情境教学设计。

1 教学内容分析

在2017 版课程标准相关内容标准的概念体系中,“群落的演替”在概念体系构建中处于承前启后的节点位置。本模块能作为优质的知识和情境载体发展学生的核心素养。其中包含2 个重要概念:“2.1 不同种群的生物在长期适应环境和彼此相互适应的过程中形成动态的生物群落”“2.2 生物群落与非生物的环境因素相互作用形成多样化的生态系统,完成物质循环、能量流动和信息传递”。在上述概念中,从生命层次角度分析,“群落”处于“种群”和“生态系统”之间;从生命活动角度分析,“群落演替”处于“种群数量变化”与“生态系统稳定性”之间(图1)。

图1 “群落的演替”单元知识层次图

2 教学目标

1)通过对情境案例的分析讨论,能用进化与适应观、稳态与平衡观及结构与功能观阐述群落演替的本质和机理。

2)对由情境案例引出的问题,进行归因和推理分析。

3)对由人类活动和物种入侵引起的群落逆行演替进行调查和分析。

4)通过自主学习、小组合作学习与展示,提高自主学习能力,关注外来物种入侵,养成爱护环境的意识,树立能与自然和谐共处的社会责任。

3 教学重、难点

1)重点:演替的本质和机理。

2)难点:情境案例的分析。

4 教学优化设计思路

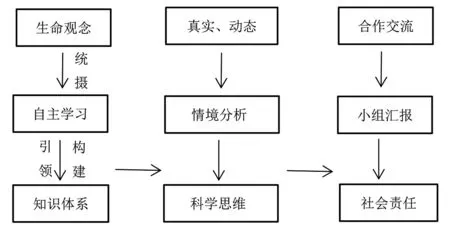

经文献检索显示,在已发表的“群落演替”教学设计案例中,主要突出利用不同的方式和情境资源突破“演替”重、难点知识,部分案例涉及发展学生核心素养的设计。案例中,存在教学目标依然偏重于知识的识记和理解、教学目标生命观念统摄、情境创设远离学生的生活体验、达成目标的过程主线不明晰、在发展学生核心素养方面支撑力不足等问题。据此,结合学情对本节课进行优化设计,主要突出3 个方面策略(图2)。

图2 教学优化设计思路图

以“稳态与平衡”“进化与适应”“结构与功能”和“系统性”生命观念作为统摄,引领教学的整体设计,学生通过自主学习,在课堂问题答案的评价和引领下,构建本节演替的概念、机理和过程等知识体系。

将学习目标由“静”转为“动”,将知识体系构建转化为情境分析,教学重心放在学生熟悉的真实情境。在“北京香山植被群落”情境中,从进化与适应观分析,理解群落演替中的“静”与“动”,在分析概括的过程中,发展生命观念和科学思维。在“塞罕坝人工林区”发展历程中,教师通过问题引领学生分析,分析人为因素对群落演替的影响,发展学生批判、辩证的能力,提升社会责任,发展社会主义核心价值观,进行立德树人教育。

学生以小组形式课前调查“我国近年外来物种入侵问题”,课上汇报调查成果,各组相互分享交流。

5 主要教学环节

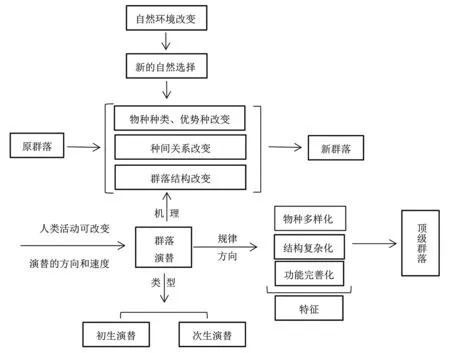

5.1 环节1:构建知识体系 人教版教材内容在设计上图文并茂、层次清晰、可读性强。本节知识含量较少、理解难度较小,可安排学生课堂自主学习。教师依据教材中从裸岩开始的初生演替范例,设计问题驱动学生对演替的思考和理解,引导其构建知识体系。知识体系是结构化的内容,而不是碎片化知识的堆砌。本节教学中,应将“演替的定义”“演替的类型”“演替类型的比较”等知识进行结构化(图3)。

图3 “群落的演替”知识结构图

5.2 环节2:以真实情境分析演替本质与机理

群落演替的本质是一定区域内因环境变化而引起群落有序、定向的更替。群落演替的机理是生物与环境在长期的相互作用中,随环境的改变,通过自然选择,群落的物种种类、数量和优势种等因素按一定规律和方向发生改变,直至形成顶级群落。综上分析,群落演替是宏观的动态过程。既需要从进化论的角度分析演替的本质和机理,也需要从真实的情境分析加以阐明和感悟。以学生熟悉的“北京香山景区”为真实情境,设计系列问题,驱动学生对真实问题进行思考。“在你游览香山的十几年中,香山植被的种类、数量是否有明显变化?引起‘香山红叶’的树种有无明显变化?”“你认为在什么情况下,香山群落的植被种类和优势种会发生变化?”教师从进化与适应观、结构与功能观等角度引领分析,使学生生成群落演替本质和机理的概念。

5.3 环节3:通过真实情境辩证看问题,领悟社会责任 人类对赖以生存的生态系统有重要的影响,人类可改变群落演替的方向和速度。以京北人工林“塞罕坝”的发展为情境,教师通过问题引领分析:从清朝至今,人类对塞罕坝林区的变迁起着什么样的作用?”“人类对群落演替产生什么影响?”从皇家狩猎围场,到沙尘暴的发源地,再到郁郁葱葱的繁茂林区,引导学生辩证地看待人类与环境的关系,认识人类对演替的影响,进一步理解演替的本质和机理,领悟保护环境、保护地球的使命和社会责任。

5.4 环节4:小组汇报,关注物种入侵 课前布置近年我国外来物种入侵情况的调查作业,每组汇报典型的入侵案例。该环节可留给学生较多的时间充分展示,当学生的学习主观能动性充分发挥时,课堂往往会有更多的“意外”生成。例如,在例举通过网络调查我国的主要入侵物种时,有一组学生关注到了美国白蛾的危害和生物防治办法。在学校周边的公园和行道树上,容易观察到美国白蛾对杨树的危害。该小组还汇报了附近公园中放置周氏啮小蜂的装置,解释了生物防治美国白蛾的原理。另一组的汇报提到了本班某学生喜欢饲养昆虫的实例,该生及其“发烧友”存在通过网络购买国外活体宠物昆虫的情况。据此,教师在课堂中进行必要的教育和引导。“意外”的生成增强了本节课的情境真实性,也更激发学生对身边入侵物种的关注,建立不网购境外活体生物的社会责任。结合小组汇报的情况和本节课的学习目标,教师引导学生分析外来物种入侵对本地群落演替的影响。

本环节还需将上述学生体验度高的真实演替情境案例加以归纳和比较。在未经干扰的自然条件下,群落从结构简单发展到结构复杂、更加稳定的顶级群落过程称为进展演替;与进展演替相反,在人类的干扰下或极端气候影响下,群落演替向结构简单化、生产力逐渐下降的方向发展,这是逆行演替。进展演替和逆行演替是按演替的方向划分的。例如,本节课中,“香山群落的形成就属于长期进展演替形成”,而“塞罕坝群落的退化”和“外来物种入侵”又是在人为干扰下发生的逆行演替。当然,“塞罕坝群落”的恢复是在人参与下导致的进展演替。明确了2 种演替的方向,学生对于人为干扰下的逆行演替认识更加深刻,对于人类与自然和谐相处的社会责任更加明确。

6 总结与反思

真实的情境能培养学生的核心素养,也能考查学生的核心素养。知识需要融入情境中,才能彰显活力和美感。仅靠讲解知识无法真正地发展核心素养。核心素养中最重要的是关键能力,而关键能力必须在真实的情境中,通过学生的思考、分析和探究等活动得到发展[3]。

“群落的演替”这节课,从内容上分析,知识含量少、理解难度小。在模块中,后续的“生态系统”部分,正好相反,知识含量多、理解难度较大,正因为如此,这节课往往会被开设为一节很平庸、浅显的课,一节快节奏的知识铺垫课。从核心素养发展的角度分析,本节课的教学设计又值得挖掘,例如,教材知识的自主学习;重、难点突出演替的本质和原理;创设学生体验度高的真实情境;设计小组合作调查活动发展科学探究能力;激发学生关注外来物种入侵,提高社会责任。