半干旱区优化栽培模式下玉米产量、生长发育及叶片生理特性研究

2021-07-01边少锋赵洪祥张丽华闫伟平历艳璐王俊鹏张治安

徐 晨,边少锋,赵洪祥,张丽华,闫伟平,历艳璐,王俊鹏,张治安

(1.吉林农业大学 农学院,吉林 长春 130118;2.吉林省农业科学院 农业资源与环境研究所,吉林 长春 130033)

玉米是中国东北地区最重要的粮食作物之一,平均单产仅次于水稻,居吉林省第2位,总产量居吉林省首位,玉米在农业经济中占据着主导地位,对吉林省的粮食结构调整和发展起着重要的推进作用[1]。吉林省的半干旱区主要分布在吉林省西部[2],近年来,随着优质玉米新品种的选育和推广,这一地区玉米的产量在不断增加,但仍具有一定的生产潜力。土壤水分和肥料是保证半干旱区玉米生长发育、产量形成的基础[3-4],适宜的土壤水分和肥料用量不仅可以使作物获得稳定的产量,还可以节约资源,获得更大的经济效益[5]。现今玉米的生产中,由于各种植区域玉米所处环境与土壤中水分和养分含量各不相同,寻求适宜该地区的栽培模式是非常重要的。在半干旱地区,土壤水分充足的条件下适当增加肥料施用量可有效提高玉米的群体植株产量、群体干物质积累和群体光合利用效率[6],但当施肥量过大时,玉米的抗性则会下降,并易遭受病虫害和倒伏,这会影响玉米的正常生长发育,进而导致玉米产量下降[7]。施肥的不合理性同时会造成土壤水分污染,进而影响地下水和大气环境,对玉米生长和人类生存都具有危害性,并会导致农户经济效益下降,因此,合理利用土壤水分与肥料施用量之间的关系就变得十分重要。光合作用是影响作物生产和生长发育的重要指标,作物进行光合作用能力的高低,一方面取决于其遗传特性,另一方面则取决于作物生长的不同生态环境和栽培模式[8]。玉米的光合作用会受到多方面因素的影响,适宜的施肥量可以保持玉米叶片的叶绿素含量,维持叶片正常的生理代谢,并使叶片维持较高的净光合速率[9]。过高或过低的土壤水分均会对玉米的光合作用造成影响,研究发现,因灌溉不足而导致的土壤水分过低会因玉米群体叶面积较少、叶片的光热资源难以得到有效利用而导致光合作用下降[10];土壤水分过高易导致土壤中养分的流失增加,同样会导致叶片净光合速率下降,最终会影响玉米产量形成[11]。吉林省西部半干旱区玉米的种植方式仍较为粗放,灌溉多以传统的沟灌为主,且灌溉存在灌溉次数少、单次灌溉量大的特点,易造成水资源的浪费[2],同时,农民普遍存在着通过增加施肥量的方式来提高玉米的产量和肥料利用率。本研究选择吉林省西部半干旱地区常规种植的玉米品种,对农户习惯模式与优化栽培模式进行对比,研究了不同栽培模式对玉米产量、生长发育及叶片一些生理特性的影响,探寻优化栽培模式与农户习惯模式之间的区别,以期为吉林省西部半干旱区玉米生产提供理论依据和参考。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

试验于2017,2018年在吉林省洮南市的中国东北早熟组玉米品种区域试验站(东经122.49°,北纬45.20°)实施,该站年均日照时数为3 000 h,无霜期约134 d,海拔157 m,2017,2018年≥10 ℃的有效积温分别为3 296.8,3 255.7 ℃,玉米全生育期的日均气温分别为20.52,20.17 ℃,全生育期降水量分别为197.7,247.1 mm。试验地土壤为淡黑钙土,试验实施时0~20 cm土壤体积质量为1.48 g/cm3,土壤有机质含量为12.57 g/kg、速效氮含量为63.21 mg/kg、速效磷含量为23.75 mg/kg、速效钾含量为100.24 mg/kg,pH值7.7,试验前茬作物为玉米。

1.2 试验设计

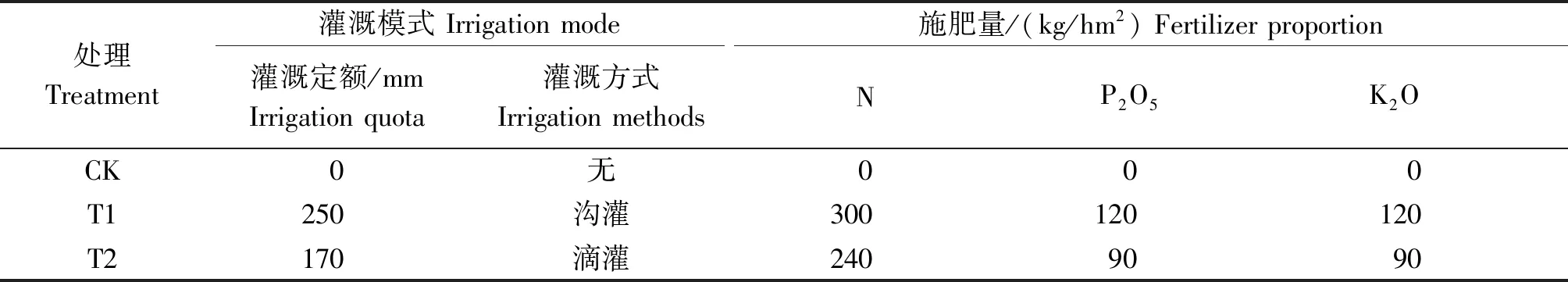

试验共设置对照模式(CK)、农户习惯模式(T1)和优化栽培模式(T2)3种栽培模式,不同模式的灌溉量及方式、施肥比例见表1。供试品种为华农887,为吉林省西部地区常规种植品种,平均生育期131 d。播种日期分别为2017年5月3日和2018年5月5日,收获日期分别为2017年9月29日和2018年9月28日。试验采用常规垄作的种植方式,3个模式的种植密度均设置为65 000株/hm2。小区长度设置为20 m,垄宽65 cm,小区面积78 m2(3.9 m×20 m),每种模式设置3次重复,采用随机区组排列,小区两侧设置保护行,共计9个小区。T1与T2处理在播种前统一灌溉50 mm,T1处理于拔节期(V8)与吐丝期(R1)分别灌溉100 mm,T2处理分别于V8、大喇叭口期(V12)、R1、灌浆期(R3)灌溉30 mm。试验施用的氮肥为尿素、磷肥为磷酸二铵、钾肥为氯化钾,T1与T2处理在播种前基施50%的氮肥和全部磷、钾肥,剩余50%氮肥在V8期追施。田间管理同当地生产田。

表1 2017-2018年玉米试验处理方案Tab.1 Experimental treatment scheme of maize in 2017-2018

1.3 主要指标的测定方法

1.3.1 植株外部形态指标与干物质积累特性 于V8、V12、R1、R3和R6期,每个小区选择3株长势基本一致的玉米植株,使用直尺测定株高和每一片展开叶的叶长与叶宽。测定后将植株分解装袋,于105 ℃条件下杀青30 min,后置于80 ℃条件下烘干至恒质量,用电子天平测定其干物质积累量。

1.3.2 光合参数 于玉米的V8、V12和R1期,选择晴朗无云的上午,在每个小区选取长势基本一致的3株玉米,使用美国Li-Cor公司生产的Li-6800高级光合荧光测量系统,测定得出玉米叶片的净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、胞间二氧化碳浓度(Ci)和蒸腾速率(Tr)。计算Pn与Ci的比值得出表观叶肉导度(AMC),利用公式Ls=(1-Ci/Ca)×100%计算得出气孔限制百分率(Ls),式中Ca为进气口二氧化碳浓度,设定为380 μmol/mol。V8期和V12期选择玉米顶端第3片完全展开叶进行测定,R1期选择玉米的穗位叶进行测定。

1.3.3 叶绿素荧光参数 于玉米的R1与R3期,在每个小区选择长势基本一致的3株玉米,使用美国Li-Cor公司生产的Li-6800高级光合荧光测量系统测定得出玉米叶片的光系统Ⅱ的最大光合效率(Fv/Fm)、光系统Ⅱ的实际光合效率(ΦPSⅡ)、光化学淬灭系数(qP)和电子传递效率(ETR)。

1.3.4 氮代谢酶活性 于玉米的R1和R3期,在各小区选取长势基本一致的5株玉米,取其穗位叶,使用液氮冷冻保存后在室内测定谷氨酰胺合成酶(GS)[12]和谷氨酸脱氢酶(GDH)[13]的活性。

1.3.5 产量与产量形成因素 每个小区选取中部2行10 m2的玉米进行测产,选取10穗进行考种,以14%水分计算产量。

1.3.6 资源利用率 根据当地气象站提供的气象资料,记录2017,2018年玉米全生育期的辐射量和降雨量,播种前和收获后利用干燥法,以20 cm为1个层级,测定0~120 cm的土壤质量含水量。

光能利用率利用公式:(玉米植株产热率×单位面积玉米生物产量)/玉米全生育期单位面积辐射量×100%计算。玉米植株的产热率为17.04 MJ/kg。

肥料利用率利用公式:肥料利用率=(施肥区氮、磷、钾积累量-不施氮区氮、磷、钾积累量)/施肥量×100%计算。

水分利用效率利用公式:作物籽粒产量/耗水量×100%计算,其中,耗水量(ET)利用公式:播前土壤0~120 cm贮水量-收获后土壤0~120 cm贮水量+生育期内降水量+生育期内灌溉定额。

1.4 数据处理

所有试验数据均采用Excel 2016和SAS 9.0数据处理系统进行处理。

2 结果与分析

2.1 不同栽培模式对玉米植株生长发育的影响

叶面积指数(LAI)和株高是玉米形成干物质和最终产量的重要指标。图1为不同栽培模式下玉米叶面积指数的动态变化过程,可以看出,与CK相比,T1与T2处理的LAI在各生育时期均显著增加(P<0.05),随着生育期的推进,玉米叶片LAI均呈抛物线状变化,在R1期达到峰值,R1期前,T1与T2处理的LAI间无显著性差异(P>0.05)。在R3和R6期,T2处理的LAI要显著高于T1处理(P<0.05),2017年在2个生育时期分别增加了6.17%,8.09%,2018年分别增加了8.67%,9.86%。这说明在玉米的生育后期,采用优化的栽培模式可以有效地维持玉米叶片的叶面积,使玉米的生物产量增加。图2为不同栽培模式下玉米的株高变化,可以看出,与CK相比,T1和T2处理各生育时期的株高均显著增加(P<0.05);T1与T2处理间的株高无显著性差异(P>0.05),但T2处理的株高在各生育时期均高于T1处理。合理的栽培措施可以增加玉米的株高,最终会促进玉米生物产量的形成。

图3为玉米在不同栽培模式下干物质积累的动态变化过程,可以看出,T1与T2处理各生育时期玉米的干物质积累量均显著高于CK(P<0.05),并均以T2处理的干物质积累量为最高,在R6期,T2处理玉米的干物质积累量要显著高于T1处理(P<0.05),在2017,2018年,T2处理分别增加了4.65%,6.03%,这说明在玉米的生育后期,优化栽培模式处理(T2)的玉米能够维持较高的干物质积累率,这对产量的形成十分重要。

2.2 不同栽培模式对玉米叶片光合参数的影响

玉米叶片光合能力强弱反映了玉米的生长发育状况。由图4可知,与CK相比,T1与T2处理的Pn、Gs和AMC在3个生育时期均呈显著增加的变化趋势(P<0.05);在V12期,T1与T2处理的Pn、Gs和AMC间无显著性差异(P>0.05);在R1与R3期,T2处理的上述3个指标要显著高于T1处理(P<0.05)。Ls是反映叶片气孔受到限制的程度。与CK相比,T1与T2处理的Ls在3个生育时期均呈下降的变化趋势;在V12和R1期,T2处理的Ls均显著低于CK处理(P<0.05);在R3期,T1与T2处理的Ls均显著低于CK处理(P<0.05)。

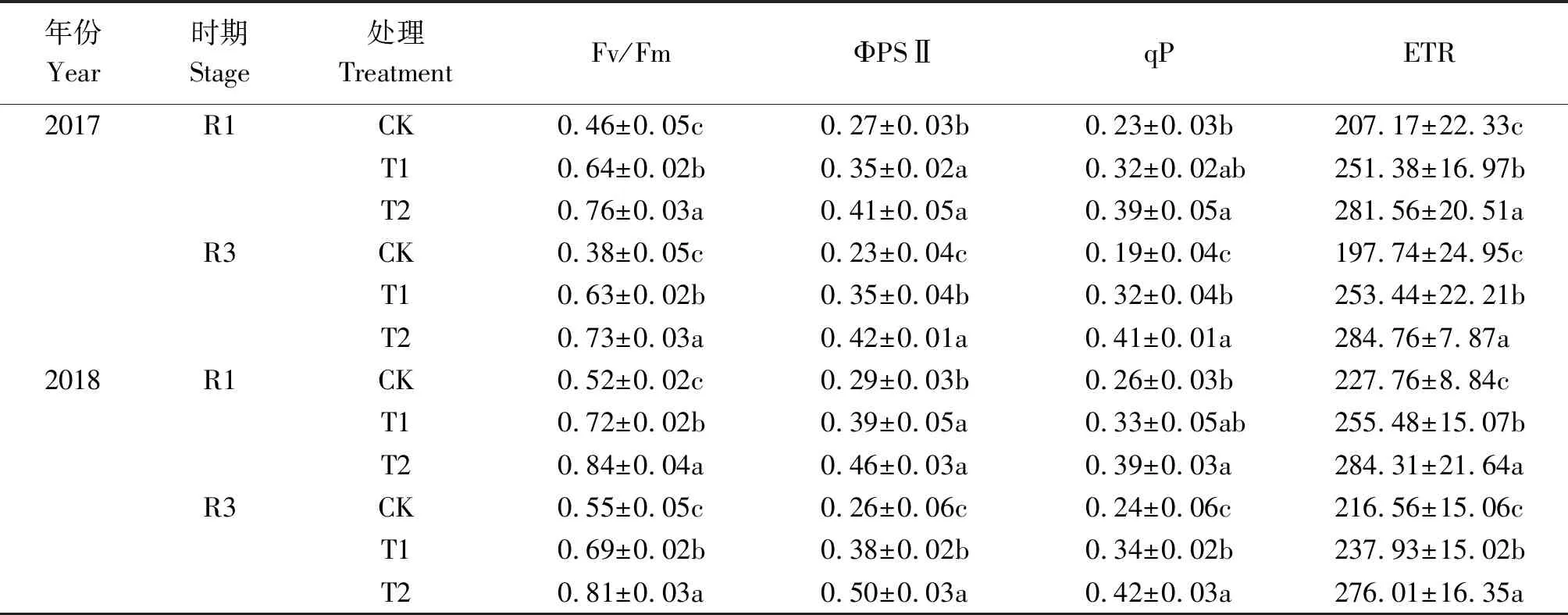

2.3 不同栽培模式对玉米叶片叶绿素荧光参数的影响

Fv/Fm、ΦPSⅡ和ETR是判断玉米叶片光系统Ⅱ活性强弱的重要指标。由表2可知,在不同栽培模式下,与CK相比,T1与T2处理的Fv/Fm、ΦPSⅡ和ETR在2个生育时期均呈显著增加的变化趋势(P<0.05),T2处理的上述3个指标在R3期均显著高于T1处理(P<0.05),这说明在玉米的关键生育时期,优化栽培模式可使玉米叶片光系统Ⅱ受到的损害减少,维持较高的光系统Ⅱ活性。与CK相比,T2处理的qP在2个生育时期均呈显著增加的变化趋势(P<0.05),T1与T2处理的qP在R3期均显著高于CK处理(P<0.05),T2处理的qP要显著高于T1处理(P<0.05),由此推测,优化栽培模式的玉米叶片在生育后期更多地通过热耗散的形式散发能量,减少自身受不利生长发育因素的影响。

表2 不同栽培模式对叶绿素荧光参数的影响Tab.2 Effects of different cultivation patterns on chlorophyll fluorescence parameters

2.4 不同栽培模式对叶片氮代谢酶活性的影响

谷氨酰胺合成酶(GS)作为氮代谢的关键酶,在作物的生长发育过程中,是衡量作物氮素同化水平的一项生理指标。由图5可知,在不同栽培模式条件下,T1与T2处理的GS(以鲜质量计)均显著高于CK(P<0.05),在R3期时,T2处理的GS显著高于T1处理(P<0.05),在2017,2018年分别增加了7.36%,14.81%。谷氨酸脱氢酶(GDH)是判断氨同化的重要指标,在作物遭受逆境胁迫时,GDH的活性会发生变化。由图6可知,T1与T2处理的GDH(以鲜质量计)在2个生育时期均显著低于CK处理(P<0.05),T2处理的GDH均显著低于T1处理(P<0.05)。2017年,T2处理的GDH在R1和R3期分别下降了13.46%,9.65%,在2018年分别下降了14.57%,9.82%。

2.5 不同栽培模式对玉米产量及其构成因素的影响

表3为不同栽培模式对玉米产量及其构成因素的影响,可以看出,栽培模式对玉米产量影响显著,T1与T2处理的玉米产量、穗粒数和百粒质量均显著高于CK(P<0.05),T2处理的玉米产量和穗粒数均显著高于T1处理(P<0.05),其中,2017年分别增加了15.67%,9.91%,2018年分别增加了14.03%,9.50%,说明合理利用栽培措施可以提高玉米产量。

由表4可知,栽培模式和年份均对玉米的产量、穗粒数和百粒质量影响显著(P<0.05)或极显著(P<0.01),栽培模式和年份的互作对产量、穗粒数和百粒质量的影响不显著(P>0.05),说明不同栽培模式和不同年份对玉米产量及产量形成因素的影响趋势相同,对其的调节反应是一致的。

表3 不同栽培模式对产量及其构成因素的影响Tab.3 Effects of different cultivation patterns on yield and its components

表4 玉米产量及其构成因素的方差分析Tab.4 Analysis of variance of maize yield and its components

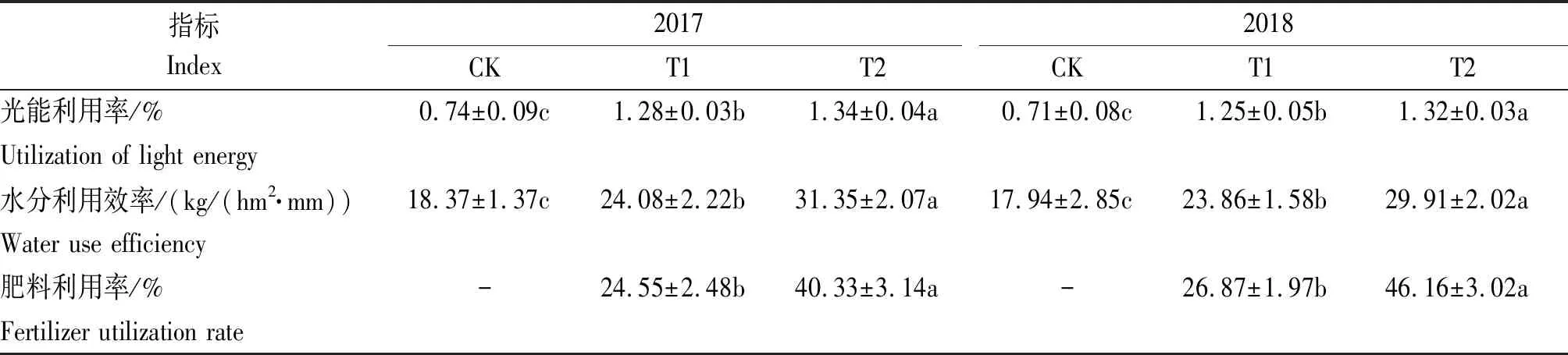

2.6 不同栽培模式下玉米的资源利用效率

表5是不同栽培模式下玉米各项资源利用效率的变化情况,可以看出,与CK相比,T1与T2处理的光能利用率显著增加(P<0.05),以T2处理达到最高,且T2处理的光能利用率显著高于T1处理(P<0.05)。与CK相比,T1与T2处理的水分利用效率均显著增加(P<0.05),T2处理的水分利用效率要显著高于T1处理(P<0.05),与T1处理相比,T2处理的水分利用效率在2017,2018年分别增加了30.19%,25.36%。与水分利用效率变化相似,T2处理的肥料利用率显著高于T1处理(P<0.05),2017,2018年分别提高了64.28%,71.79%。

表5 不同栽培模式下玉米的资源效率Tab.5 Utilization efficiency of maize resources under different cultivation patterns

3 讨论与结论

肥料与土壤水分不仅影响着作物的最终产量,也是改变植株干物质积累程度、叶面积和株高等农艺性状的重要因素[14],已有研究结果认为,增加肥料施用量和灌溉量可以延长玉米积累干物质的时间并增加干物质积累量[15],使叶片LAI在生育后期保持较高水平并延缓叶片的衰老[16],但过多的肥料施用和灌溉量并不利于玉米积累干物质,增加叶面积和株高[17]。本研究结果表明,与CK处理相比,T1与T2处理的玉米干物质积累量均显著增加(P<0.05),优化栽培模式的玉米干物质积累量最高,在R6期显著高于T1处理(P<0.05),T1与T2处理的LAI与株高均显著高于CK(P<0.05),优化栽培模式的LAI在R1和R3期显著高于T1处理(P<0.05),T1与T2处理的株高在各生育时期均变化不显著(P>0.05),但T2处理均高于T1处理,优化栽培模式有效地增加了玉米生育后期的叶面积和株高等玉米外观形态指标,为干物质的积累提供了最佳保证,但随着生育期的推进,过多的肥料与灌溉量并不利于玉米群体干物质积累和生长发育。

许多研究表明,肥料和土壤水分是决定作物进行光合作用能力强弱的关键因素,作物叶片的光合作用能力与作物体内的养分水平息息相关,蛋白质和类囊体是叶片养分积累的主要来源[18],土壤水分不足是导致作物叶片光合作用能力下降的主要因素,并最终会导致作物产量的降低[19],其主要原因主要来自于气孔及非气孔性限制的共同作用[20]。本研究结果表明,T1与T2处理的Pn、Gs和AMC均显著高于CK(P<0.05),Ls在R3期显著低于CK(P<0.05);T2处理在R1与R3期的Pn、Gs和AMC均显著高于T1处理(P<0.05),Ls在R3期显著低于T1处理(P<0.05)。说明采用优化的栽培模式,可以更好地维持玉米叶片的光合特性,优化的栽培模式可以减少玉米叶片的气孔限制作用,并减少胁迫因素,使叶片不用因不合理的施肥或土壤水分不足而关闭气孔[21];AMC的变化与Pn和Gs基本一致,这进一步说明优化的栽培模式可以减少玉米叶片的非气孔性限制作用,保持玉米体内RuBP羧化酶的活性,从而减少因栽培模式不合理所引发的胁迫伤害。

利用叶绿素荧光参数来监测作物光合作用的动态是近年来进行作物光合作用研究时的一种重要方式[18],作物的光系统Ⅱ会在适宜的栽培环境下扩散所吸收的能量,保证其光合机构的正常运行[22]。Fv/Fm数值的高低反映了作物在光合作用过程中是否受到抑制,ΦPSⅡ和ETR是保证光系统Ⅱ正确地通过化学能转换成能量的2项重要参数[23]。本研究结果表明,T1与T2处理的Fv/Fm、ΦPSⅡ、ETR和R3期的qP均显著高于CK(P<0.05),T2处理的Fv/Fm、ΦPSⅡ、ETR均显著高于T1处理(P<0.05),T2处理的qP在R3期显著高于T1处理(P<0.05),说明在玉米的关键生育时期,优化的栽培模式可使玉米叶片光系统Ⅱ受到的损害降低,有利于提升作物叶片光化学能量传递速率,维持叶片较高的光系统Ⅱ活性。由此推测,优化栽培模式的玉米叶片在生育后期更多地通过热耗散的形式散发能量,减少自身受不利生长发育因素的影响。过高的肥料施用和不合理灌溉极易造成Fv/Fm、ΦPSⅡ、qP和ETR等数值下降,这时玉米的生长发育已受到抑制,并已影响了玉米对光系统Ⅱ的调节作用,使其以耗散光能的方式抵御环境对光系统Ⅱ反应中心的伤害,这与李尚中等[24]的研究结果基本一致。

谷氨酰胺合成酶(GS)在作物生长发育过程中常被认为是氮素代谢的重要产物,它可作为判断作物是否遭受胁迫的重要指标[25]。谷氨酸脱氢酶(GDH)广泛存在各种生物体中,其活性的高低虽不能判断它对氮吸收能力的高低,但GDH依然在氮代谢过程起着十分重要的作用[26],同时,GDH是判断作物是否遭受逆境的一项指标,当栽培模式不利于玉米生长发育时,GDH活性会增加,以减少由于外界因素影响的不利于氨同化的再利用过程。改变栽培模式可对GS和GDH的活性造成一定影响,本研究结果表明,与CK相比,T1与T2处理的GS均显著增加(P<0.05),GDH均显著下降(P<0.05),T2处理的GS在R3期显著高于T1处理(P<0.05),T2处理的GDH在R1和R3期均显著低于T1处理(P<0.05),优化栽培模式相比农民习惯模式促进了玉米氮代谢的反应过程,增加了玉米叶片氮的同化过程,同时也加速了玉米氮素的积累和转运,这与Artola等[27]的研究结果基本一致。

半干旱地区种植的玉米拥有着巨大的增产潜力,采用优化栽培模式,不但可以提高玉米的产量,还可以提高经济效益和农民的生产积极性[28]。本研究结果表明,与CK相比,T1与T2处理玉米的产量、穗粒数和百粒质量均显著增加(P<0.05),且T2处理的上述指标均显著高于T1处理(P<0.05),有学者认为,适当增加灌溉次数可以增加玉米的产量[29],本研究在农户习惯模式的基础上,在玉米的V12和R3期各增加了一次灌溉,灌溉次数的增加使玉米的需水得以满足,缓解了由于灌溉次数偏少、间隔时间过长而引发的玉米生长发育减缓现象。农户习惯模式是采用沟灌的方式,单次的灌溉量达到100 mm,土壤表面水分会瞬时趋于饱和,同时,土壤表面水分蒸发量过大,难以及时地渗入土壤中,最终导致水资源的浪费[30],采用滴灌的方式并减少每一次的灌溉量可有效地减少这种情况的发生[31]。采用优化栽培模式后,所施用的肥料减少,但玉米的产量、穗粒数和百粒质量未受到影响,反而均呈增加的变化趋势,这与朴琳等[32]的研究结果基本一致。

良好的水肥条件是影响玉米冠层内部光辐射的重要因素,合理的施肥措施和适宜的土壤水分与玉米高光能利用率之间关系密切[33]。本研究发现,T2处理的光能利用率显著高于CK和T1处理(P<0.05),这说明优化栽培模式可以促进玉米进行光合作用,从而积累更多的产量。研究同时发现,T2处理的水分利用效率和肥料利用率均显著高于T1与CK处理(P<0.05),这说明采用优化栽培模式(T2处理)可以提高半干旱区玉米的光、水分和肥料的利用效率,而农户习惯模式(T1处理)中对水的不合理使用和肥料的大量施用没有提高玉米的产量和玉米对光的利用效率,同时,这种栽培措施导致玉米的水分利用效率和肥料利用率较低,浪费了资源的同时,也导致这一地区的生产效率偏低。

采用优化栽培模式(T2处理),半干旱区玉米在产量、生长发育、资源利用效率、光合生理特性和氮代谢酶活性方面均表现较佳,这种栽培模式相比农户习惯模式,更适合作为吉林省西部半干旱区玉米栽培的一种优化栽培模式进行推广应用,本研究为半干旱区玉米的高效生产提供了重要的理论和实践意义。