不同降雨分配年型小麦春灌1水与播期、密度的互作效应

2021-07-01张丽华姚海坡姚艳荣董志强吕丽华贾秀领

张丽华,姚海坡,姚艳荣,董志强,吕丽华,贾秀领

(农业部华北地区作物栽培学观测站,河北省农林科学院 粮油作物研究所,河北 石家庄 050035)

河北人均水资源占有量占全国平均的1/7,为重度缺水地区,且在时间上分配不均,小麦季水资源短缺严重,这成为限制小麦生产的关键。为适应目前的缺水现状,稳定小麦产量,学者在高产稳产的前提下开展了小麦需水规律[1]、耕灌方式[2-9]、灌水次数与时期[10-16]、灌水量[16-20]和灌水均匀度[21-22]及其相关理化性质等多方面的研究。研究表明,一般降水年份小麦生育期内灌溉2水[23-24]即可保证小麦活跃的循环代谢并实现较高的产量,过多的灌水不利于小麦高产[17-18,25],并降低水分利用效率且造成土壤水分冗余及养分的淋溶[26],不利于水分的高效利用及可持续发展。采用生育期内少水灌溉[27-29],干旱年份保证充足的土壤底墒[30]或生育期浇水2~3次[13]可实现水资源的高效利用并保证小麦稳产。

对小麦而言,延迟播期改变了小麦的成穗能力[31],单位面积有效穗数减少[32-35],同时光合特性[36]、库容能力[37]、籽粒灌浆[38]等均发生变化,导致产量的降低[33-34,38-40],因此,改变密度,协调播期与密度的关系是小麦高产的关键[38-39]。

以往的研究中多集中在高产的前提下如何节水,但是随着农业用水量受到限制并逐年减少,缺水形势日益严峻,如何在节水的前提下获得高产将成为小麦栽培的首要任务。虽然测墒补灌技术[40-42]的研究为实现节水农业的发展提供了有效的措施,但是由于其设施及相关多种因素的限制,使得该技术大面积应用存在较大困难。本研究主要针对华北地区自然降水偏少及地下水过度开采的现状,研究在全生育期灌溉1水条件下,不同播期、灌水和密度调控效应,探讨不同降雨年型小麦1水稳产的栽培管理措施。

1 材料和方法

1.1 试验设计

试验于2014年10月-2015年6月,2015年10月-2016年6月在河北省农林科学院粮油作物研究所堤上试验站进行。该区属华北太行山山前平原区(37.9°N,114.7°E),年降雨量350~650 mm,2010年以来小麦季平均降雨量为96.1 mm。2014年试验开始前0~20 cm土壤基础地力情况为:有机质18.2 g/kg,全氮1.18 g/kg,全磷2.3 g/kg,碱解氮95.9 mg/kg,有效磷25.84 mg/kg,有效钾106.2 mg/kg。

试验为播期、密度和灌水三因素试验,裂区设计。试验为足墒播种,设置主区3个播期:10月10日、10月15日和10月20日,每个播期下按照延迟播期增加密度的方式设置2种种植密度,分别为330×104穗/hm2和420×104穗/hm2、420×104穗/hm2和510×104穗/hm2、510×104穗/hm2和600×104穗/hm2;全生育期灌溉1水,设置3种灌水时期:起身、拔节和拔节后7 d,试验小区面积37.8 m2,小区间设置1 m的隔离区,各个年度的供水量(灌水量+降水量)及灌溉前后的降水情况见表1。试验播前基施史丹利复合肥600 kg/hm2(N-P2O5-K2O:20-26-8),春季随水追施尿素270 kg/hm2(N:46%),供施小麦品种为冀麦585、冀麦325,收获期分别为2015年6月12日和2016年6月14日。

1.2 测定项目、方法及数据统计

试验采用澳大利亚产小区联合收割机(CLASSIC,Wintersteiger,4910 Ried in Innkreis,Upper Austria,Austria)实收测产,风干后称质量并测定籽粒含水量,统一折算成13%标准含水量,重复4次。每小区收获1.11 m双行(约0.333 m2)内所有植株,统计总穗数,并折合为每公顷穗数。每小区随机取60 穗统计穗粒数,脱粒风干后称质量计算并折算成13%标准含水量千粒质量,重复4次。

试验数据采用Excel 2007进行统计计算,采用SPSS进行数据分析。

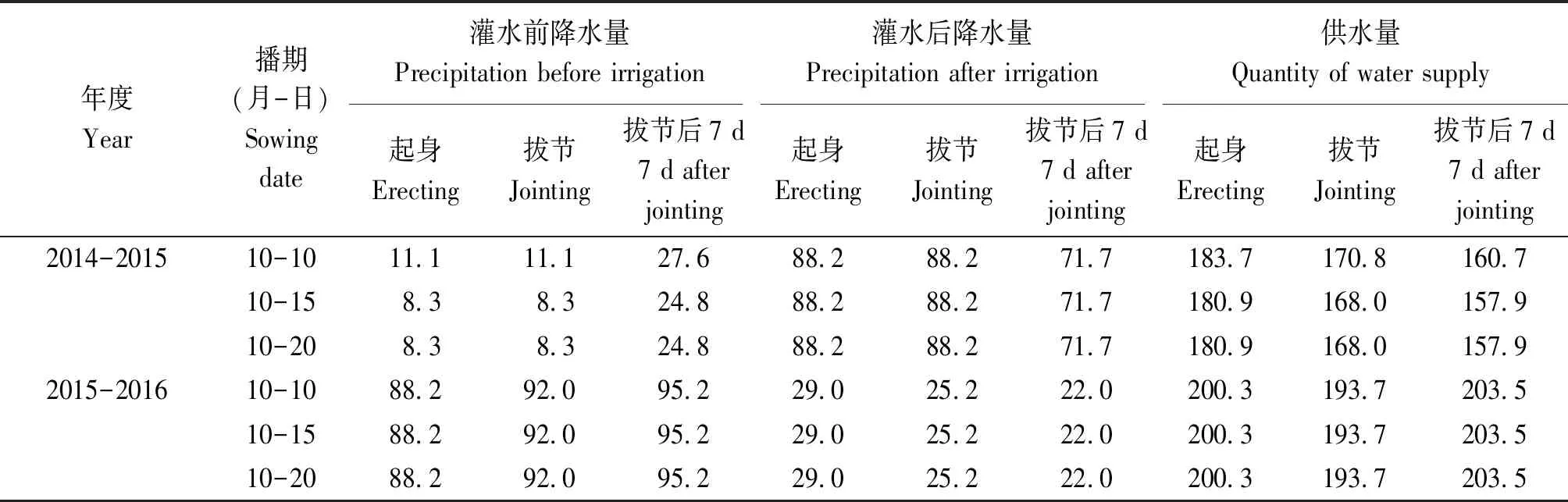

表1 小麦生育期降水量及灌水量Tab.1 Quantity of rainfall and irrigation during the growth period of wheat mm

2 结果与分析

2.1 不同降雨年型不同处理对产量影响

2.1.1 试验年度降雨情况2014-2015年不同播期降雨量为99.3 mm(10月10日播种)和96.5 mm(10月15,20日播种),低于2015-2016年117.2 mm(表1)。不同生育阶段降雨量年度间差异较大,2014-2015年不同播期生育前期(灌水前,下同)降雨量为8.3~27.6 mm,占生育期降水量的8.6%~27.8%,后期(灌水后,下同)降雨量为71.7,88.2 mm,占生育期降水量的72.2%~91.4%,表现为降水量前低后高趋势,而2015-2016年生育前期降雨量为88.2~95.2 mm,占生育期降水量的75.3%~81.2%,后期仅为22.0~29.0 mm,占生育期降水量的18.8%~24.7%,表现为前高后低趋势。

2.1.2 不同播期下灌水时期对小麦产量的影响 延迟播期小麦产量总体表现为下降趋势,不同降雨分配年型小麦产量对播期和灌水时期的反应不同(图1)。前期降水较少的2014-2015年不同灌水处理间小麦产量因播期不同而存在较大差异,10月10日播种处理不同灌水时期小麦产量表现为起身>拔节>拔节后7 d,延迟播期到10月15,20日,产量表现为拔节>拔节后7 d>起身,而前期降水较多的2015-2016年不同播期间的小麦产量均表现为拔节后7 d>拔节>起身。

不同播期晚播小麦与早播处理比较,随着灌水延迟相同灌水处理减产率下降。与10月10日相比,2个年度10月15,20日播种处理,起身、拔节和拔节后7 d灌水处理的小麦平均产量分别降低了7.6%,4.2%,3.1%(10月15日)和9.8%,6.2%,5.7%(10月20日),但2015-2016年10月15日播种产量下降(6.7%,5.2%,3.0%)与2014-2015年(8.4%,3.2%,3.1%)差异较小,而2015-2016年10月20日播种产量下降(12.0%,11.4%,10.3%)明显高于2014-2015年(7.6%,1.0%,1.0%)。说明全生育期灌溉1水条件下,适播小麦起身灌水可实现降水前少后多年型产量的明显提升,延迟播种后可根据前期的降雨量多少延迟灌溉至拔节或拔节后7 d以保证较高的产量。

2.1.3 不同播期下密度对产量的影响 延迟播期后增加小麦种植密度小麦平均产量总体表现为减产趋势,但在前期降雨较少(2014-2015)且于10月20日晚播条件下表现为增产趋势,高密600万/hm2分别比10月10,15日较高密度下产量增加89.5,368 kg/hm2(表2)。相同播期下增加密度,2个年度10月10日播种小麦表现为增密减产(-4.5%,-1.8%),10月20日增密增产(4.6%,1.9%),且20日播种小麦要实现增产,播量应较正常播种条件下增加近1倍才可能获得与正常播种期接近的产量,而10月15日小麦产量年度间差异较大,前期降雨较少的2014-2015年的表现为增密减产(-2.4%),而前期降雨较多的2015-2016年增密后产量表现为一定的增加趋势(4.4%)。这表明在本试验所设置的密度范围内全生育期灌溉1水,晚播条件下可通过密度的增加改善因播期延迟造成的小麦减产幅度,但不能通过增加密度保证小麦延播后稳产或大幅度增产;10月15日播种小麦通过增密改善小麦产量受到生育前期降雨量的不同而存在较大差异。

表2 不同播期下密度对小麦产量的影响Tab.2 Effect of densities on wheat yield under different sowing date kg/hm2

2.1.4 不同灌水时期下密度对产量的影响 产量对不同灌水时期下密度的反应差异较大(图2)。降雨量前少后多的2014-2015年,起身期灌水随着密度的增加产量下降,密度420~600万/hm2下产量差异不明显,而拔节及拔节后7 d灌水随着密度的增加表现为先降低后上升的趋势,密度510万/hm2产量最低,600万/hm2产量略高于低密度330万/hm2处理;不同灌水时期总体表现为起身期以低密度330万/hm2的产量最高,增加密度后拔节期灌水处理产量高于起身及拔节后7 d,但密度600万/hm2产量拔节及拔节后7 d的产量较高,但二者差异不明显,均高于起身期小麦产量;降雨量前多后少的2015-2016年随着密度的增加各个灌水处理的小麦产量均呈现下降趋势,灌水时间的延迟小麦产量呈明显的增加趋势,不同处理间小麦产量表现为拔节后7 d>拔节>起身,密度的增加不会改变灌水差异引起的产量变化趋势;年度间表现为前期少雨年型产量低于前期多雨年型。这表明密度的增加对改善因灌水时期差异引起的产量变化受降雨分配差异作用明显,降雨量前少后多年型可在一定程度上通过增加密度,改善因灌水时期差异引起的产量变化,而前多后少年型密度增加对改善产量无作用。

2.1.5 密度及灌水时期调控对小麦产量的影响 相同播期下小麦产量可通过不同灌水时期和密度改善(表3)。在2014-2015年10月10日播种小麦增加密度和延迟灌水时期小麦产量均表现为降低趋势,其中仅通过延迟灌溉小麦产量较低密度起身灌溉最高减产6.8%,仅通过增密小麦产量最高可降低9.6%,因此在该降雨年型10月10日播种条件低密度种植下的提早灌溉是小麦高产的关键。而在2015-2016年通过延灌可实现小麦增产20.9~366.7 kg/hm2,其中高密度420万/hm2条件下采用拔节后7 d灌溉的小麦产量较低密度330万/hm2条件下起身和拔节期灌水产量增加20.9~354.5 kg/hm2,但均低于低密度仅延迟灌溉下的小麦产量增加(144.4~366.7 kg/hm2),因此,在10月10日播种条件下根据气象条件适当提前或延迟灌溉是实现小麦高产的重要措施。

延迟播期至10月15日后,2014-2015年增加密度各灌水处理的小麦产量无明显差异,且与低密度420 kg/hm2下起身期灌水产量差异不明显,但均低于低密度延迟灌溉后的产量增加,分别低于拔节、拔节后灌溉的产量404.9~443.4 kg/hm2,82.4~120.9 kg/hm2。而2015-2016年,与低密度起身期灌水处理相比,增加密度到510万/hm2,小麦产量增加344.3 kg/hm2,高于仅延迟灌溉至拔节期的产量增加223.4 kg/hm2,但低于延迟灌溉至拔节后7 d的产量增加值647.8 kg/hm2;与低密度拔节期灌溉相比,仅增加密度小麦产量增加265.8 kg/hm2,低于仅延迟灌溉产量增加424.4 kg/hm2,而通过同时增加密度及延迟灌溉可实现产量较低密度起身期灌溉产量增加489.2~893.8 kg/hm2,高于仅延迟灌溉引起的产量增加223.4~647.8 kg/hm2。这说明在10月15日播种处理下根据前期降雨量差异适当延迟小麦灌水时间到拔节或拔节后7 d可实现小麦的高产,而在降雨量前多后少年份同时增加密度可实现产量的进一步提升。

10月20日播种,2014-2015年通过延迟灌溉小麦产量较起身期灌溉增产272.1 kg/hm2(密度510万/hm2,拔节期灌溉)和387.9~512.2 kg/hm2(密度600万/hm2)。而通过增密及延迟灌溉后小麦的产量可增加440.7~565 kg/hm2。2015-2016年仅通过增密产量略有增产但无明显增加趋势,而延迟灌溉可实现增产83.7~590.4 kg/hm2(密度510万/hm2)和135.8~569.1 kg/hm2(密度600万/hm2),通过增密延灌小麦产量可较低密度起身灌溉和拔节灌溉增产145.1~578.4 kg/hm2,494.7 kg/hm2,这说明晚播条件下增密延灌可实现小麦产量明显增加,但是不同气象条件下,前期少雨年份的增密延灌的增产效果好于前期多雨年份,而在前期多雨年份采用较低密度延迟灌溉可获得较高的经济效益。

表3 密度及灌水对不同播期小麦产量的影响Tab.3 Effect of densities and irrigation on wheat yield under different sowing dates kg/hm2

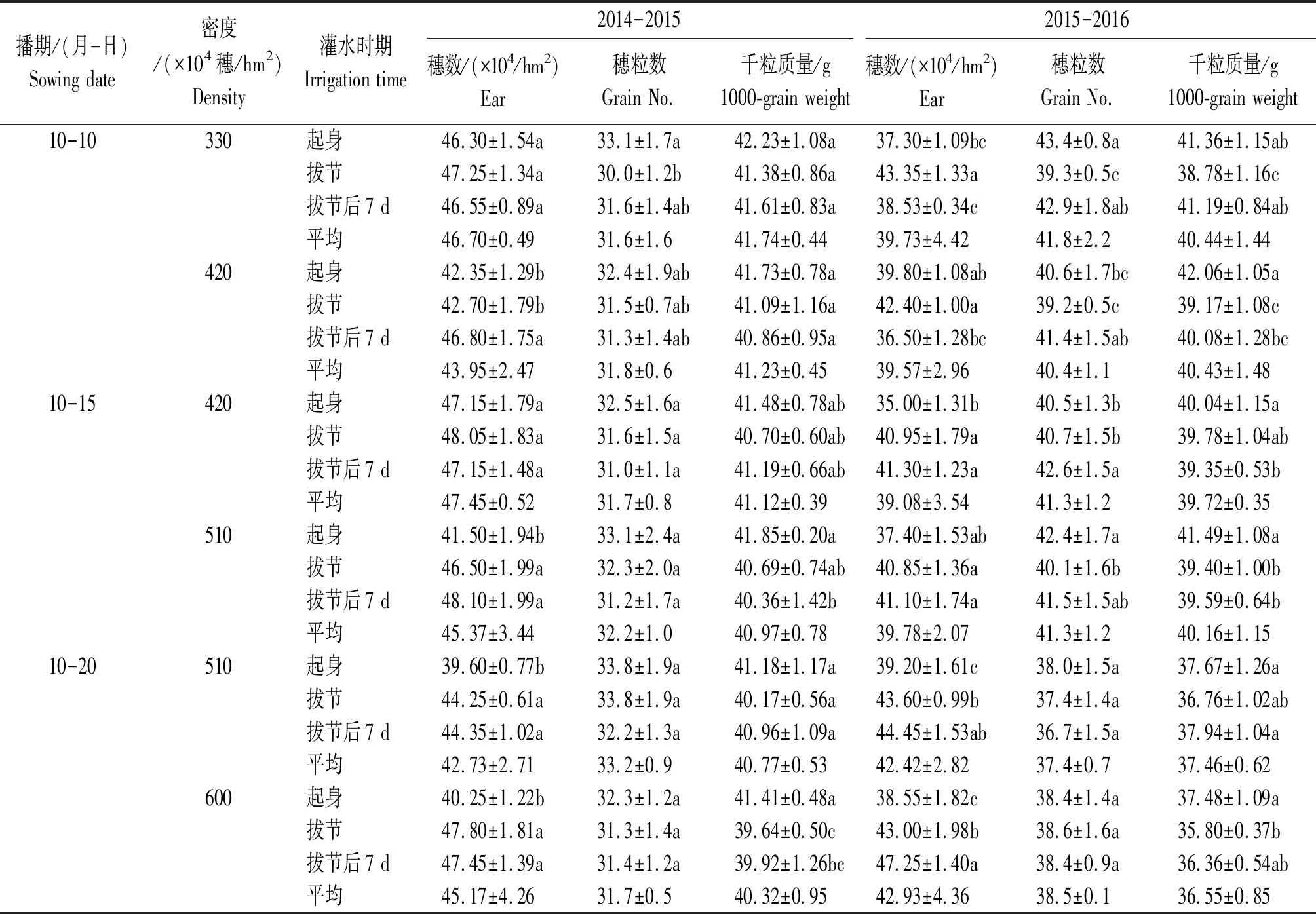

2.2 产量构成

2.2.1 穗数 小麦平均单位面积穗数2014-2015年以10月10日和15日低密度处理高于高密度处理(表4),而10月20日和2015-2016年10月15-20日均表现为高密度处理的略高,不同灌水处理下总体表现为早播处理拔节期灌水穗数较高,而晚播处理以拔节后的较高。与产量的同步分析表明,晚播(10月15,20日)小麦的产量提高与穗数的增加存在明显的同步关系,穗数是晚播小麦实现高产的关键。

2.2.2 穗粒数 前期少雨降雨年型(2014-2015年)10月20日晚播处理的穗粒数高于早播处理(表4),而前期降雨较多的2015-2016年10月10日早播穗粒数高于晚播;相同播期不同密度处理的穗粒数表现为2014-2015年10月10,15日表现为低密度低于高密度而20日低密度低于高密度处理,前期降雨多的2015-2016年10月10日的低密度的穗粒数较高,而晚播处理与之相反,不同年度前期多雨年型穗粒数高于前期少于年型;不同灌水条件下,总体表现为灌溉起身、拔节水的穗粒数较高。这表明前期水分多少是影响小麦穗粒数的关键。

2.2.3 千粒质量 千粒质量均表现为灌溉起身水处理的最高,平均千粒质量较拔节及拔节后7 d提高1.99%~4.34%,且早播种处理的千粒质量大于晚播处理(1.06%~8.50%)(表4),尤其在前期降雨较多的2015-2016年,10月10日千粒质量高于20日最高可达到8.5%,年度间趋势差异不明显;不同密度下,除了2015-2016年千粒质量高密度略高于低密度(但差异不明显)以外,其他均表现为低密度下的千粒质量较高(0.4%~2.4%),但均无显著差异,表明千粒质量提高受到播期、水分的影响大于其他因素。

表4 密度及灌水对不同播期小麦产量构成的影响Tab.4 Effect of densities and irrigation on yield component of wheat under different sowing dates

3 讨论与结论

根据国家气象中心资料显示,1980-2016年共36个统计年度中试验实施地区小麦生长季生育期降水小于80 mm共9个年度(占统计年度的25.0%),大于100 mm共23个年度(63.9%),而小麦生育前期按照小麦10月10日播种到次年3月底计,该阶段降雨量小于50 mm的年次为21年(占统计年度58.3%),其中降雨量小于30 mm的年度占统计年度38.9%,后期(按4月到6月10日计)降雨量大于50 mm的年次为22年(占61.1%),这说明小麦季生育期降水总量总体较高,但生育前期生育时间长但降雨量偏少,而后期生育时间短但多数年份降水量可基本满足小麦发育的需求,而这一特点与小麦生长发育过程中拔节前的耗水量模系数只占全生育期的30%~40%[43],而后期所占比重较高的变化规律基本一致。因此,小麦生育期内灌溉1水具有一定的可行性。而拔节期前后是小麦生长的旺盛期[1],对水分需求较为敏感[25],拔节期前后水分变动对小麦产量的影响较大,该期缺水对小麦产量的影响显著高于其他时期[44],因此,选择该期前后进行小麦1水灌溉是保证小麦产量的重要举措。

目前各地小麦研究团队开展了适应当地品种的不同灌水及管理模式下灌水量的研究,推荐小麦水分管理采用灌溉2到3水[3,11,14,17,23],并从节水角度提出了不同水量要求及相应的管理措施[9,11,18,23,42,45],但对于综合考虑自然降水及其分布下的水分管理及运筹研究较少,虽然有研究提出了根据土壤墒情适量灌溉的测墒补灌技术,但由于该技术要求对灌溉前对土壤墒情进行测定,并不适于目前农村种植模式下的大面积推广应用。本研究主要根据本地区水资源严重短缺且日趋严重的现状[46-47],结合多年来本地区的降雨及分布情况,在减少灌溉用水的同时充分利用降水,以达到灌水与降水的有效结合从而实现小麦少水不减产或少减产的目标。

在本研究开展的2个年度中,小麦产量均可达到或接近7 500 kg/hm2的产量水平,可基本实现1水千斤预定目标。从本研究的结果来看,在全生育期灌溉1水前提下实现小麦高产应根据该年度前期降雨和播期早晚调整灌水时期,从而达到穗数的增加或穗粒数的提高而实现高产;在适期播种前提下应采取低密度种植,根据不同年型,在生育前期降水较多的年份适当延迟春季灌水时间至拔节后7 d,而在前期降水较少时提前灌溉即可实现产量的较大提升;延迟播种5 d至10月15日播种,宜适当提高种植密度,生育前期干旱或降水较少条件下采用低密延灌、高密早灌方式,这与王在阳[24]研究得出的春季大群体要延迟灌溉的结论差异较大,这可能与所在地区、降水及所采用的冬灌加春灌2次灌溉的水分管理模式不同有关,而与生育前期降水较多时可延迟灌水时间以实现产量大幅度提升的结论基本一致;延迟播期10 d应采取较适播2倍左右的密度种植,并适当延迟灌水时间可获得较高产量。这与肖宇等[34,48-49]研究认为的延迟播期增加播量(密度)的结果相同。但是,由于本研究开展年度降雨量前后差异较大,对于生育期降水前后差异较小情况下的小麦产量是否也符合该结果还有待于进一步研究验证。