未来百年全球气候变化分析

2021-06-30刘焰

刘 焰

(中国地质科学院地质研究所,北京 100037)

0 引言

随着地表平均温度和大气CO2浓度的上升,北大西洋和部分陆地吸纳大气CO2的能力减弱[1-7]。数字模型计算也表明当前地球已知碳储库的碳汇能力下降[2,8],但人类碳排放还在增加,因此当前主流观点认为人类巨量碳排放难以被地球所吸收,未来大气CO2浓度将快速上扬,温室效应大幅增强,造成难以预测、不可逆的气候灾难[1-4,8-10]。然而,大量的调查及观测结果表明,地表平均温度的变化与人类碳排放之间并不是简单的线性对应关系。例如:人类在21世纪头10 a排放了巨量的CO2,大气CO2浓度快速上扬,但地表平均温度的上升却非常缓慢,存在明显的升温中断[11-12];2020年,新冠疫情的突然爆发限制了人类活动,导致人类的碳排放量大幅降低[13],但地表平均温度并没有随人类碳排放量的减少而降低。据世界气象组织报道,2020年的地表平均温度达到了14.9 ℃,比1850年约高1.2 ℃。这说明将地表平均温度的变化简单归因于人类碳排放是有问题的。这就需要研究者跳出现有视野,从更高层次重新审视全球气候-碳相互作用过程,为未来适应和减缓气候变化、人类命运共同体的可持续发展提供新的科学依据。

主流观点认为:全球变暖会造成大陆冰川消融,淡水注入海洋,导致全球平均海平面快速上升,海水盐度下降;全球变冷则海水里的巨量淡水被长距离输送到大陆内陆,形成固体冰川,使海平面下降,海水盐度上升[2,4,8-10]。这种传统的水循环模型强调淡水在大洋与两极大陆冰川之间分配,与其他大陆无关。这一观点无法解释在全球变冷期间巨量淡水如何从大洋迁移到大陆内部,以及当前全球3 600万km2的荒漠如何形成。例如8 000 a前,撒哈拉是水草丰盛的大平原,适宜人类居住,古人类在此留下了众多遗迹,后来随着全球变冷,撒哈拉才变成荒漠[14-15]。这就产生一个新问题,即当前荒漠化地区大陆表层的淡水哪里去了。在北极格陵兰岛永久性冰川中发现了大量的黄土颗粒,证明了北极冰川中有大量的物质并不是来自海洋,而是来自亚洲内陆[16-17]。笔者提出“格陵兰岛冰川的形成是以亚洲内陆荒漠化为代价”[18],可以较好地解释北极冰川中亚洲内陆物质的来源,但尚未深入探讨巨量淡水迁移的机理。未来100 a大陆表层淡水的循环机制是当前争议比较大,也是社会大众高度关注的另一个问题。

很早就有人认识到了印度大陆与亚洲大陆的持续汇聚驱动了全球气候变化[19-22]。例如:青藏高原的形成和南海的张开改变了北半球的大气环流,导致了印度季风与东亚季风的形成[19-21];持续生长的青藏高原吸收了巨量CO2[18],诱发了高纬度大陆冰川的形成[22-23]和中低纬度大陆内陆的荒漠化[20-22]。因此,青藏高原及周边地区是预测未来全球气候变化后果的关键区域。但遗憾的是,当前主流观点对青藏高原及周边区域的观察与研究结果重视不够,笔者认为这是上述相关争议产生的原因。为此,本文首先聚焦青藏高原及邻近地区,深入剖析印度大陆与亚洲大陆持续汇聚的过程及其气候效应,在充分整合不同学科、不同区域观测与研究成果的基础上,预测未来百年内全球气候变化的影响,以期为未来巨量大气CO2低成本移除技术的研发以及2060年碳中和目标的实现提供新的科学依据。

1 亚洲大陆地质概况

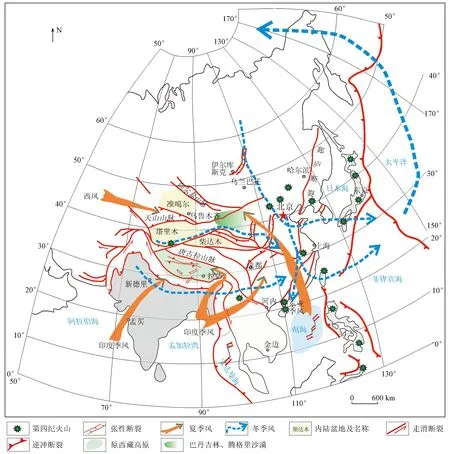

随着印度大陆持续揳入亚洲大陆,亚洲南部地区的上地壳发生强烈的水平缩短[24-26],下地壳增厚,在始新世与渐新世之交形成了海拔4 000 m的原西藏高原(图1)[18,27-28]。

当时全球地表平均温度较高,中、低纬度地区降水丰沛,硅酸岩化学风化极为强烈,原西藏高原内部的山脉快速剥蚀,化学风化产物就近堆积于原西藏高原的内部和周边[18,24-26]。巨量的化学风化产物和动植物体随后被大型逆冲断层掩埋[18,29-32],与大气圈脱离接触,并转变为富含碳元素的岩浆(流体)和固体封存在高原内部及周边地区,使原西藏高原成为了新生的碳储库[18],这是大气CO2浓度在50万a之内快速下降500×10-6的主要原因[18]。南极永久性冰盖因此形成[33],地球再次进入到冰期和间冰期交替发展的冰室气候。

南极冰川在中新世以来的间冰期大幅萎缩[33],大型湖相盆地分布于高原内部[18,21,24,34],在这些盆地内部广泛发育亚热带动植物群[35-37],原西藏高原成为了早期的亚洲水塔。随着印度大陆持续北向揳入亚洲大陆,原西藏高原不断向四周扩张[18,25-26]:南部,喜马拉雅山脉逐渐隆起;北部,可可西里、昆仑山脉、柴达木盆地、祁连山脉次第隆升;东部,龙门山脉形成;西北部,帕米尔高原逐渐形成(图1)。南海张开之后,与原西藏高原共同促成了亚洲季风系统的形成;之后,天山等山脉开始大幅隆升,塔里木盆地成为亚洲大陆内部的一个大型盆地。

高纬度地区大陆冰川在中新世以来的冰期大幅向中纬度地区扩张[21,33],此时,包括青藏高原、蒙古高原在内的中、低纬度大陆地区的湖泊大幅萎缩,大部分干涸或变成盐湖,湖相沉积匮乏,广泛发育沉积间断[18,21,34,38-42]。中国大陆植被分布也发生显著变化,亚热带植被从秦岭之北南撤至华南,青藏高原的森林植被大幅向东南方向退缩[35,37-38],蒙古高原内部只剩下少量耐寒耐旱植被[38]。中国的大陆东部和台湾岛、日本等地广泛出现黄土堆积[21,43],亚洲内陆发育大型沙漠群,例如,塔里木盆地内部的塔克拉玛干沙漠在第四纪的昆仑冰期最终成型[44-45],充分反映了中、低纬度陆地表层严重脱水,逐渐变成荒漠。

图1 亚洲季风-地质简图(据文献[18,21,24-26]修编)Fig.1 Sketch of Asian monsoon and geology(modified by [18,21,24-26])

笔者在近期的地质调查工作中发现了更多的火成碳酸岩产出于青藏高原:藏南地区的火成碳酸岩多呈岩脉、岩体产出于张性断裂带(裂谷带)中,常与含红柱石的低温淡色花岗岩共生;藏北地区的火山碳酸熔岩广泛产出于裂谷带中。这进一步证实了青藏高原是一个新生的碳储库[18],其深部赋存有丰富的CO2熔/流体。

2 北半球大陆表层水汽循环机理

2.1 间冰期水汽循环机理

间冰期地表平均温度较高,空气携带的水汽更多,形成暖湿气流。青藏高原、蒙古高原升温速率快,成为热源[19-21],高原上部的空气被加热,在东亚中、低纬度地区上空存在一个巨型负压区域(图2(a))。此时海洋表层温度较高,蒸发作用强烈,例如,大西洋、南海与孟加拉海强烈的蒸发作用导致在海平面附近形成了富含水汽的暖湿气流团,中国大陆的印度季风、东亚季风和西风在这两方面共同作用下大幅增强[19-21,39-42](图1)。此时,北极与赤道之间的温度差大幅下降,冬季风大幅减弱[19-21]。因此在间冰期,青藏高原和蒙古高原如同巨型抽水机,将巨量淡水从温暖的海洋表层源源不断地输送到远离海洋的亚洲大陆腹地(图1、图2(a))。

2.2 冰期水汽循环机理

冰期地表平均温度和空气中的水汽含量较低,形成干冷气流。此时高原迅速降温,造成高原上部空气冷却下沉(图2(b))。因此北半球有2个冷源,一是青藏高原,另一则为西伯利亚和蒙古高原。同时,北极与赤道之间的温差扩大,冬季风因此大幅增强。强劲的冬季风从西伯利亚南下(图1),经过蒙古高原时得到进一步增强[19-21,46-47],东亚中、低纬度区存在广阔的高压区域(图2(b)),这时海水的蒸发作用比较弱,在这两方面共同作用下暖湿气流只能短暂停留在中国大陆东南缘和西北缘,难以深入到中国大陆腹地[19-21,46-47]。干冷气流常常从西北向东南横扫中国大陆及邻区(图1、图2(b)),造成中国大陆长期干旱,粮食常常绝收[43,48]。干冷气流(东)南下途中持续吸收下垫面的热量,自身温度升高,因此能够裹挟大量亚洲内陆的水汽与沙尘,在地球自转作用下向东经中国台湾、日本等岛屿进入到太平洋,在那里再借助北向流动的上升气流,最终将亚洲内陆的水汽、黄土经北太平洋输送到北极(图1),诱发了亚洲中、低纬度地区的荒漠化[18],这是黄土能堆积在中国台湾、日本、阿拉斯加等地[21,37-38,43]的原因。此时,高纬度地区降水较为丰沛(图2(b)),气候寒冷潮湿[43,48],即地表平均温度的变化驱动了淡水在高、低纬度地区之间的循环(图2)。

(a)间冰期大气环流模式 (b)冰期大气环流模式图2 间冰期和冰期大气环流示意图 (据文献[19-21,48]修编)Fig.2 Sketch of atmospheric circulation during interglacial and glacial periods(modified by [19-21,48])

3 大气CO2浓度变化机理讨论

3.1 历史时期大气CO2浓度变化机制

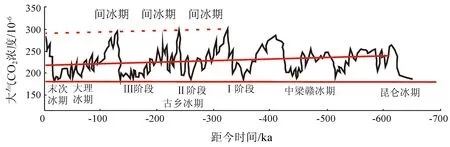

65万a至工业革命之前,大气CO2浓度变化呈现低浓度、振荡走低的趋势[49]:间冰期CO2浓度最高不超过300×10-6,冰期时则没有低于180×10-6,总体朝着180×10-6缓慢收敛,表明地球正朝着冰雪覆盖的星球(雪球)转变(图3)。

图3 晚更新世以来大气CO2浓度变化(据文献[49]修编,冰期、间冰期资料引自[50-51])Fig.3 Atmospheric CO2 concentration change in Late Pleistocene(modified by[49],glacial and interglacial periods by [50-51])

主导历史时期大气CO2浓度变化的机制如下。

中、低纬度地区的表层淡水在冰期被输送到高纬度地区(图2(b))形成固体冰川,全球陆地表层流体状态的淡水资源因此大幅减少,造成陆地植被面积缩小,荒漠化面积增加。硅酸岩以物理风化为主,化学风化极弱。内陆表层土壤、细粒湖相沉积物中的有机碳常被氧化成CO2,青藏高原内部的张性断裂带(图1)持续释放大量的CO2[18],即包括青藏高原在内的中、低纬度地区的荒漠以释放CO2为主,是碳源,这是大气CO2浓度接近180×10-6时就不再下降(图3)转而上升的原因。大气CO2浓度上升,地表平均温度升高,高纬度大陆冰川融化,基岩裸露地表重新接受化学风化,同时森林植被又重新出现在高纬度冰川地区,两者共同消耗大量的大气CO2。此时,巨量淡水被输送到中、低纬度荒漠化的区域(图1、图2(a)),使其森林植被面积快速增加,光合作用增强,硅酸岩化学风化速率大幅提高,使中低纬度地区从碳源转变为碳汇,这是自然界大气CO2浓度难以超过300×10-6并随后快速下降(图3)的主要原因。青藏高原还在持续生长,频繁发生的大地震将硅酸岩化学风化产物和动植物体输送到高原内部圈闭起来,与大气圈隔离[18],这是大气CO2浓度在最近60万a之间缓慢下降22×10-6[49]的原因(图3)。持续生长的青藏高原推动地球朝着雪球转变,进一步佐证了印度大陆与亚洲大陆的持续汇聚驱动了全球气候变化。

3.2 未来百年陆地碳汇主要影响因素讨论

人类巨量碳排放打破了工业革命之前大气CO2浓度的变化范围[49],未来百年内人类能否阻止大气CO2浓度的快速上扬是当前社会高度关注的问题。鉴于陆地碳汇量与地表平均温度、降水量等因素密切相关,因此需先估算这些因素,才能进一步深入探讨该问题。

3.2.1 地表平均温度变化分析

地表平均温度的变化与太阳内部的构造活动、温室气体浓度、地球轨道参数以及火山喷发等因素有密切的联系。

太阳内部的构造活动导致到达地表的太阳能量呈现周期性变化,这是地表平均温度发生剧烈变化的主要因素。常用太阳黑子活动周期表征这种周期性的变化:当太阳黑子周期较长,太阳不活跃(太阳变冷),到达地表的能量偏低,地表平均温度显著下降[11-12,48];当太阳活跃时(太阳变暖)时,到达地表的能量偏高,地表平均温度显著上升[11-12,48]。

大气CO2是重要的温室气体,其浓度越高,温室效应越强,地表平均温度会相应升高。

考虑未来百年尺度地球轨道参数不会发生大的变化,本文忽略轨道参数对地表平均温度变化的影响。

巨型火山喷发可诱发火山冬天,使太阳能量无法顺利到达地表,地表平均温度快速降低。例如,1815年的坦博拉火山大喷发就导致1816年地表平均温度下降了3~4 °C[52-53],显示地球内部的构造活动可以直接影响全球气候变化。但目前还难以准确预测巨型火山何时再喷发,因此本文假定未来100 a内不发生坦博拉式的巨型火山喷发,在这个前提下讨论地表平均温度的变化。

2000—2019年,太阳变冷[11-12,48],到达地表的太阳能量偏低,地表平均温度理论上应该下降,但由于这段时间大气CO2浓度持续升高[2],温室效应大幅增强,最终地表平均温度变化不大,但存在明显的升温中断[11-12]。2020—2050年,太阳又将进入新的活跃期[11-12,48]。当前大气CO2浓度已经突破410×10-6,并且还在持续增加,2050年时的大气CO2浓度较高、温室效应较强,两强叠加使未来30 a的地表平均温度大幅上升。初步估算[11-12,54],到2050年时,地表平均温度还将上升1.5~2.0 ℃。2050年之后,太阳又将进入新的变冷期[48],但那时大气CO2浓度更高,温室效应更强,可以部分抵消太阳能量下降对地表温度的影响。因此本文推测在2050年之后,地表平均温度的下降幅度不大,能够维持在16~17 ℃之间,使地球再次回到了上新世(距今330万a前)大间冰期的气候环境。太阳内部的构造活动驱动了百年尺度的地表平均温度变化,这就是2020年人类碳排放急剧下降[13],但地表平均温度相比1850年依然大幅上扬的原因。

3.2.2 内陆地区降水量和植被讨论

前已指出,未来百年的气候环境与上新世间冰期的气候相似,本文遵循“以古鉴今”的研究思路,结合上新世以来间冰期的古年降水量数据和古植被(化石)资料等预测未来百年内陆地区的降水量和植被面积。

古植物化石与现今植物的对比研究显示,青藏高原西部海拔4 200 m的地区在上新世大间冰期为亚热带雨林气候,年降水量高达600~700 mm,广泛生长着亚热带雨林植物[36-37];而现今青藏高原西部海拔4 200 m的地区却为荒漠区,年降水量只有几十毫米,是典型的干冷气候环境[36]。高原其他地区,例如昆仑山脉北坡,在上新世间冰期同样发育大量的森林植被,年降水量可达800 mm[35,37]。

现代的柴达木盆地属于典型的干冷气候地区,年降水量不到50 mm,盐湖发育,植被匮乏;但在3万~4万a前的间冰期 (MIS3阶段)柴达木盆地属于大型淡水湖区,大型乔木发育,年降水量高达350 mm[21,47,55]。柴达木盆地东侧的青海湖也同样经历了由大型淡水湖泊转变为咸水湖的过程[55]。

青藏高原西北侧荒漠化的塔里木盆地(图1)在上新世晚期—早更新世期间为大型内陆淡水湖泊,广泛发育河湖相沉积岩,降水丰沛,直到中更新世全球急剧降温、降水量快速减少之后,才逐渐转变为荒漠区[21,44-45]。现今青藏高原北东侧的腾格里、巴丹吉林等大型沙漠在过去的间冰期均多次发生大幅萎缩事件,森林植被曾多次在这些现今的荒漠地区快速扩张[55-57]。

在形成于寒冷干旱条件下的黄土高原发现了多层形成于温暖湿润环境的古土壤夹层[39,55],反映在间冰期降水量较大,在风成黄土之上多次形成沼泽-湿地,继而发育了有机质丰富的古土壤[42,58]。

在20世纪60年代,拉萨的年降水量仅为400 mm[59],但当前已突破560 mm。高原冰川总面积正在扩大,高原湖泊水位显著上涨,空气更加湿润[18]。今日青藏高原北部的那曲、中西部的定日与狮泉河等地已经可以看到室外生长的松树等大型乔木。毛乌素沙漠森林覆盖率大幅提高[60-61],反映随着地表平均温度和大气CO2浓度的上升,森林植被正在内陆荒漠地区快速扩张。

长周期的历史记录和短周期的现今观测数据均反映全球地表平均温度的变化驱动了淡水在高、低纬度之间的循环(图2)。全球地表平均温度越高,中、低纬度内陆地区的降水量越大(图2(a)),两者大体呈正相关,森林植被快速扩张,即“暖湿化”现象[39-42]。因此,本文认为在2050年时,中国大陆沙漠面积快速缩小,森林和湿地面积快速扩张。

3.2.3 未来百年全球大气CO2浓度分析

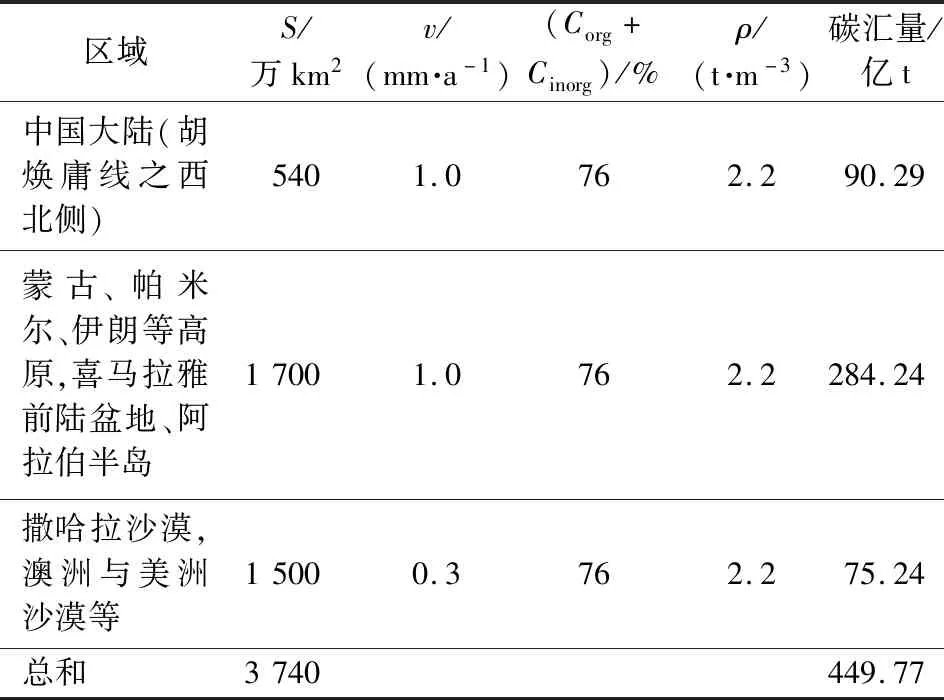

为探讨未来百年大气CO2浓度,需估算未来百年内陆地区碳汇量。本文采用上新世以来间冰期的地质记录作为边界条件计算未来内陆地区的碳汇。需要说明的是,本计算只计算堆积和埋藏在大陆内部、消耗大气CO2之后新形成的产物,包括动植物体和新生碳酸盐矿物,未计算封存于大陆架上、来源于陆地的有机碳[62]。计算公式为

Q=ρvS(Corg+Cinorg)+q。

(1)

式中:ρ为区域表层的平均密度,t/m3;v是区域内碳平均年埋藏速率,mm/a;S为区域面积,万km2;Corg为该区域内地表下消耗大气CO2后新生成的有机碳含量,按C计量,%;Cinorg是地表下消耗大气CO2后新形成的无机碳含量,按CO2计量,%;q为区域地表上植被通过光合作用吸收大气CO2的量,按C计量。

碳的平均年埋藏速率(v)是指某一区域在一年时间里净埋藏CO2的速率。例如,山体滑坡、泥石流等将森林植被和通过硅酸岩化学风化作用新生成的碳酸盐岩快速埋藏在陆地的某一区域内,可计算出这一区域内碳的平均埋藏速率;洪水可将大量的森林植被和新生成的碳酸盐矿物埋藏在河道及两侧,同样可计算出这一区域内碳的平均埋藏速率。可分别用年平均沉积速率、森林蓄积量近似代替碳的平均年埋藏速率和q值。本文计算所采用的边界条件如下:

中国境内有540万km2的高寒区和荒漠、半荒漠区(胡焕庸线西北侧,按56%的国土面积计算,表1)。如前所述,随着全球地表平均温度和大气CO2浓度的进一步上升和全球降水模式的转变,2050年中、低纬度地区的荒漠、半荒漠向森林、湿地或沼泽转变[18,21,48],有机碳和无机碳的埋藏速率增加,内陆区成为碳汇。

表1 2050年中、低纬度内陆区大气CO2吸收量估算Tab.1 Atmospheric CO2 absorbability in inland regions of middle-low latitude in 2050

硅酸岩化学风化速率、山脉剥蚀速率、植被覆盖面积、光合作用强度与地表平均温度、降水量及大气CO2浓度呈正相关[63-64]。如前所述,未来全球地表平均温度、大气CO2浓度和降水量的升高将大幅增强中国大陆的硅酸岩化学风化速率[59,63-66],进而提高碳埋藏速率。孙爱芝等[58]报道了海原断裂带附近全新世大暖期的碳埋藏速率高达1.5 mm/a,柴达木盆地上新世间冰期的碳埋藏速率至少为1.0 mm/a[65-66];袁广祥等[67]的估算显示了2000年发生的易贡大滑坡的碳埋藏速率高达149.0 mm/a。因此,本文将喜马拉雅前陆盆地、藏东南地区纳入碳汇估算(表1)。虽然碳的埋藏速率在稳定的盆地中心较低,例如塔里木盆地腹地间冰期的碳埋藏速率只有0.3~0.4 mm/a[68],但塔里木盆地周缘地区间冰期的年碳埋藏速率相对较高,为0.8~1.0 mm/a[69-70]。蒙古高原在温暖时期的年碳埋藏速率同样比较高[71]。考虑到中国大陆活动断裂发育(图1),未来在高降水量的影响之下,泥石流、山体滑坡更加频繁发生[72-73],这会导致2050年时的碳埋藏速率比现今更高。因此,本文取其平均值1.0 mm/a进行估算(表1)。

前人观测数据表明,若地表植被发育,则有机碳埋藏速率高[24,62,65-66]。依据各地地质历史温暖期沉积地层的实测数据[58-71],考虑2050年时地表植被茂盛,泥石流、山体滑坡频繁发生[72-73],本文取平均值进行估算:40%无机碳Cinorg按CO2计量;10%有机碳Corg按C计量,两者换算成总碳量为76%(按CO2计);沉积层密度ρ按2.2 t/m3计算(表1)。需要说明的是由于本文计算已充分考虑了泥石流、洪水等掩埋了部分地表植被,为避免重复计算,暂不考虑q值,这导致本文估算结果偏低。

根据上述数据可估算出2050年时,中国大陆胡焕庸线的西北侧每年可吸收90.29亿t大气CO2(表1)。另,本文研究认为东起蒙古高原,经喜马拉雅山脉及前陆盆地、帕米尔高原,西至伊朗高原、阿拉伯半岛(不含中国大陆)的中亚广大地区在2050年时降水丰沛,植被发育。这些地区受印度大陆与亚洲大陆持续汇聚作用的影响较大,活动断裂发育,地震频繁发生,因此本文对这些地区的取值与当前中国大陆荒漠区的取值相同,其在2050年时的年吸收大气CO2的量可达284.24亿t(表1)。同理,本文假设非洲的撒哈拉沙漠、印度大陆西南部的沙漠、澳大利亚的荒漠以及美国内华达沙漠在2050年时的森林植被面积扩大。考虑这些地区地势平坦、地壳活动性弱,因此埋藏速率按0.3~0.4 mm/a进行估算,这些地区的大气CO2年吸收量为75.24亿t(表1),即中低纬度地区现今荒漠化的区域和喜马拉雅前陆盆地等地区,未来大气CO2的年吸收量约为450亿t(表1)。

因此在2050年前后,当大气CO2浓度达到(470~480)×10-6,有望平衡人类的碳排放,大气CO2浓度将不再大幅上扬。需要指出的是,本文估算的前提条件是现今全球荒漠区全部变成沼泽或湿地,如果届时森林植被未完全覆盖这些区域,则本文估算的误差较大。为此,本文做另一估计,假设2090年前后的地表平均温度不低于2050年的,届时大气CO2浓度将达到(500~550)×10-6,森林植被可完全覆盖现今中、低纬度荒漠区,自然碳汇可以与人类碳排放达到新的平衡,大气CO2浓度将不再大幅上扬。

为进一步评估本文估算结果的合理性,本文与其他方法获得的大陆碳汇量进行了对比分析。据最近发表的中国大陆碳汇估算结果[74]:胡焕庸线之东南侧的陆地每年吸收CO2约40亿t,这一区域目前的森林覆盖较好,所以吸收大气CO2的量比较大;而胡焕庸线之西北侧荒漠区的吸收量则可以忽略不计,反映陆地森林覆盖越好,碳汇量就越大。本文详细讨论了未来随着地表平均温度和大气CO2浓度的上升,胡焕庸线之西北侧新生的森林面积将远远超过当前胡焕庸线之东南侧的森林面积。此外,青藏高原及邻区活动断裂发育(图1),导致这一区域的硅酸岩化学风化速率在相同的温度、降水量等边界条件下,远远高于胡焕庸线东南地区[67]。更重要的是,胡焕庸线之西北侧多为内陆地区,碳就地埋藏速率高,进入海洋的碳远远少于胡焕庸线之东南侧的。这3个因素叠加,将导致未来胡焕庸线之西北侧的碳汇量远远超过现今中国大陆碳汇量[74],初步估算应该是后者的两倍有余,即本文的预测结果是合理的。

当前大气CO2浓度以每年2.3×10-6的速率快速上升[2],这是由于当前全球地表平均温度还比较低、内陆地区降水量太少、森林植被较为匮乏。例如,2000—2010年地表平均温度存在明显的升温中断[11-12],巨量淡水难以输送到内陆地区,造成内陆地区吸收大气CO2的能力较弱。未来30 a,全球地表平均温度将大幅上扬,巨量淡水能够被输送到内陆荒漠地区,使内陆地区森林植被快速扩张,届时全球大气CO2浓度上升速率将会逐步下降。人类巨量碳排放虽然让当前全球大气CO2浓度暂时突破了过去60万 a以来的波动范围[49],但未来全球大气CO2浓度的变化依然要遵循自然规律,不会无限制地快速大幅上扬。

4 结论

地表平均温度的变化驱动了淡水在高、低纬度地区之间的循环。人类巨量碳排放不会导致未来大气CO2浓度无限快速上扬,到2050—2090年时,大气CO2浓度达到(510±40)×10-6,基本保持稳定。因此,本文认为未来百年尺度的气候变化是可预测的、是周期性变化的,它受制于地球与太阳内部的构造活动。

致谢:王猛、杨耀、苑婷媛、伍连东分别参加了前期调查与研究工作,野外工作得到了西藏地质调查研究院的大力支持与帮助,审稿人和编辑多次的修改与评论大幅提升了本文论述水平,在此表示衷心的感谢。