重庆酉阳县叠石花谷景区地质遗迹景观特征及品质价值研究

2021-06-30邓亚东杨洪勇郭小红周永乐吴晓燕

邓亚东,杨洪勇,郭小红,周永乐,吴晓燕

(1.中国地质科学院岩溶地质研究所 自然资源部、广西岩溶动力学重点实验室,广西 桂林 541004;2.酉阳县桃花源旅游投资集团,重庆 酉阳 409800)

0 引言

酉阳县位于重庆市东南,地处武陵山区腹地,是重庆市基础条件差、发展水平低、贫困程度高的地区之一,也是重庆市脱贫攻坚的重点区域。这里旅游资源丰富、特色鲜明,但由于地理位置偏远、地形起伏剧烈、交通不便,很难得到外界关注。随着重庆市交通“4小时重庆、8小时周边”规划的实现,酉阳县的旅游资源逐渐被外界知晓。随着国家扶贫攻坚战略的实施,以旅游资源开发带动地方经济发展,实现地区脱贫致富成为了酉阳县人民政府脱贫攻坚的重要举措之一。2017年,酉阳县板溪镇发现了大量罕见的叠层石化石景观和喀斯特地貌景观。基于这些发现,酉阳县人民政府决定依托板溪镇地质遗迹景观进行地质旅游开发,带动板溪镇的经济发展。2019年,由地质遗迹景观和人文景观组成的酉阳板溪“叠石花谷”景区初步建成。然而,由于以往对于叠石花谷景区地质遗迹景观的调查不够,对景区内地质遗迹景观的类型、特征、成因、价值等核心问题认识不足,缺乏专业性和系统性的研究,景区地质遗迹景观的保护与科普解说系统建设止步不前,因此,亟须对景区地质遗迹景观进行深入的分析研究。为此,本文在调查叠石花谷景区地质遗迹景观资源的基础上,对景区内地质遗迹景观的类型进行了划分,对地质遗迹景观特征及其品质价值进行了分析与评价,旨在为叠石花谷景区地质遗迹景观的保护与科普解说系统建设提供科学依据。

1 研究区概况

叠石花谷景区地理和构造位置如图1、图2。其位于重庆市酉阳县板溪镇西南部的花石村和扎营村,海拔640~685 m,总面积0.38 km2,距重庆市340 km,319国道和G65渝湘高速公路从旁通过(图1)。

图1 叠石花谷景区交通位置Fig.1 Traffic location map of Dieshihuagu scenic spot

图2 叠石花谷景区区域地质简图Fig.2 Regional geological schematic diagram of Dieshihuagu scenic spot

景区地处乌江二级支流玉带河上游,地势从东南向西北逐渐降低,地貌上东南部为丘陵与沟谷,西北部为峰丛洼地。区域气候属亚热带湿润季风气候,全年四季分明,湿度大、云雾多、日照少,多年平均气温16 ℃,多年平均降水量1 688 mm。本区属扬子准地台上扬子台坳渝东南秀山穹褶束,出露地层主要为寒武系和奥陶系,地层间呈整合或假整合接触关系。景区地质遗迹景观保存于寒武系平井组的白云质灰岩与白云岩中;区内构造以地台盖层褶皱为主,断裂较发育,构造格架定形于印支期—燕山期,喜玛拉雅期仍有活动,构造形迹主要为一系列NE向和NNE向的线状褶皱带,景区地质遗迹景观即受NNE向桐麻岭背斜褶皱控制[1-2](图2)。

2 地质遗迹景观类型与特征

2.1 景观类型

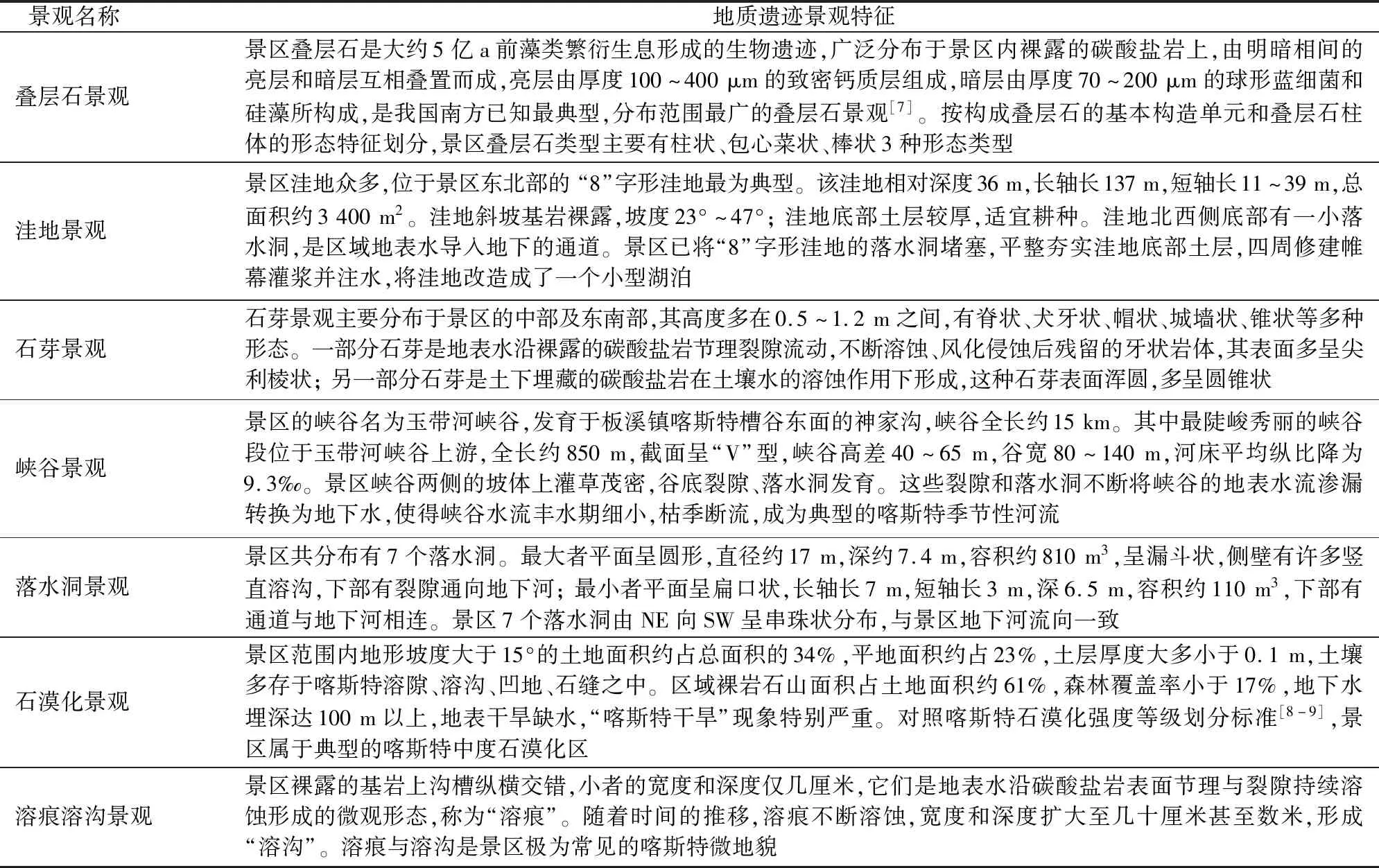

地质遗迹景观类型是地球科学研究与地质旅游开发重要的资源基础[3]。目前,国内关于地质遗迹景观的分类方法还没有统一的方案,根据地质遗迹景观调查目的不同,主要有《国家地质公园规划编制技术要求》[4]、《旅游资源分类、调查与评价》[5]、《地质遗迹调查规范》[6]等技术规定。为使叠石花谷景区的地质遗迹类型划分有利于景区向公众传播地球科学知识,本文结合该景区的实际情况,参考《地质遗迹调查规范》[6],依据地质遗迹景观的地质背景、成因、演化、主要地质遗迹等特征,结合相关专家意见,将叠石花谷景区的地质遗迹类型划分为基础地质和地貌景观2个大类,重要化石产地、岩土体地貌和构造地貌3个主体类型,古植物化石产地、碳酸盐岩地貌和峡谷3个亚类,涉及叠层石、洼地、落水洞、石漠化、溶痕溶沟、石芽、峡谷7种典型地质遗迹景观(表1)。

表1 叠石花谷景区典型地质遗迹景观分类表Tab.1 Classification chart for the typical geological heritage landscapes at Dieshihuagu scenic spot

2.2 景观特征

在区域地层岩性、地质构造、气候气象的耦合作用下,叠石花谷景区发育有叠层石景观等7种典型地质遗迹景观(图3),这些地质遗迹景观由于成因上的差异而呈现出不同的特征(表2)。

(a)花朵状叠层石景观 (b)盘状叠层石景观

(e)峡谷景观 (f)落水洞景观

表2 叠石花谷景区典型地质遗迹景观特征Tab.2 Characteristics of the typical geological heritage landscapes at Dieshihuagu scenic spot

3 地质遗迹景观品质评价

地质遗迹景观品质是地质遗迹景观的本质属性,代表了满足人们审美趣味需要的程度。其价值大小决定了地质遗迹景观开发的性质与品位,是地质遗迹景观保护开发的重要依据。因此,正确评价地质遗迹景观品质有利于地质遗迹景观的保护与开发。为了充分理解叠石花谷景区地质遗迹景观品质的价值,本文从定性和定量两个方面进行评价。

3.1 定性评价

3.1.1 典型性和稀有性

叠石花谷景区碳酸盐岩裸露率高,植被覆盖率低,土壤少,土层薄,土壤肥力与产出率低,岩层漏水性强,贮水能力弱,水土流失严重,是典型的喀斯特中度石漠化区。景区峡谷地表水通过谷底裂隙、落水洞转换为地下水,使得区域出现“地表水贵如油、地下水滚滚流”的喀斯特分布区特有现象。景区叠层石景观连片分布,是我国南方出露面积最大的叠层石景观区,叠层石形态多样,极其罕见。

3.1.2 系统性和完整性

叠石花谷景区位于桐麻岭背斜西翼喀斯特槽谷内,地表河和地下水从北面板溪镇、东面桐麻岭向槽谷聚集,形成了具有完整“补径排”的岩溶水文地貌系统,地貌景观在垂向上呈溶丘—洼地—落水洞—峡谷—地下河的有序分布。同时,叠石花谷景区内人类活动较少,生态环境基本未受到人为破坏,景区各类典型地质遗迹景观保存完好。

3.1.3 科学性

景区的微生物岩叠层石是一种特殊的生物沉积构造,其形态特征、组成成分、内部结构、所含化石、围岩性质等记录了区域上微生物、环境、地球化学和地球物理等方面的信息,是研究板溪地区古环境、古气候和古构造等课题的重要材料[10]。景区内裸露的岩石具有显著的喀斯特中度石漠化特征,研究景区石漠化的形成机理有助于武陵山区的喀斯特石漠化防治。认清景区落水洞的形成演化机理有助于深入认识喀斯特溶蚀、侵蚀、崩塌作用的机制及相互关系,对防治落水洞诱发的地质灾害也有一定的现实意义。同时,景区落水洞的串珠状分布特征在一定程度上是判明区域地下河方向的标志,也是喀斯特缺水地区寻找水源的线索。探究景区峡谷地表水通过裂隙、落水洞漏失的现象对喀斯特水文学研究具有重要意义。景区石芽景观、溶痕溶沟景观是景区极为常见的喀斯特微地貌,是研究区域溶蚀机理的重要材料。

3.1.4 美学性

景区峡谷两岸陡崖坡度大于70°,崖壁陡峭,如刀削斧劈,险峻壮观;叠层石景观有大有小,大者如锦盘,小者似菜碟,精美雅致,似人工雕刻,栩栩如生;落水洞景观从地表直通地下,幽深莫测,悠远流长;洼地湖水清澈透明,湖周花草树木倒映湖中,天光水色浑然一体;石芽景观高矮不一,似笋、似剑、似墙,造型多样,形态绮丽;石漠化景观草木稀少,景象荒凉;溶痕溶沟景观造型各异,错落有致。总体上,景区地质遗迹景观类型多样,形态奇异,珍稀典型,融合自然,具有极高的美学观赏价值。

3.2 定量评价

3.2.1 评价指标体系构建

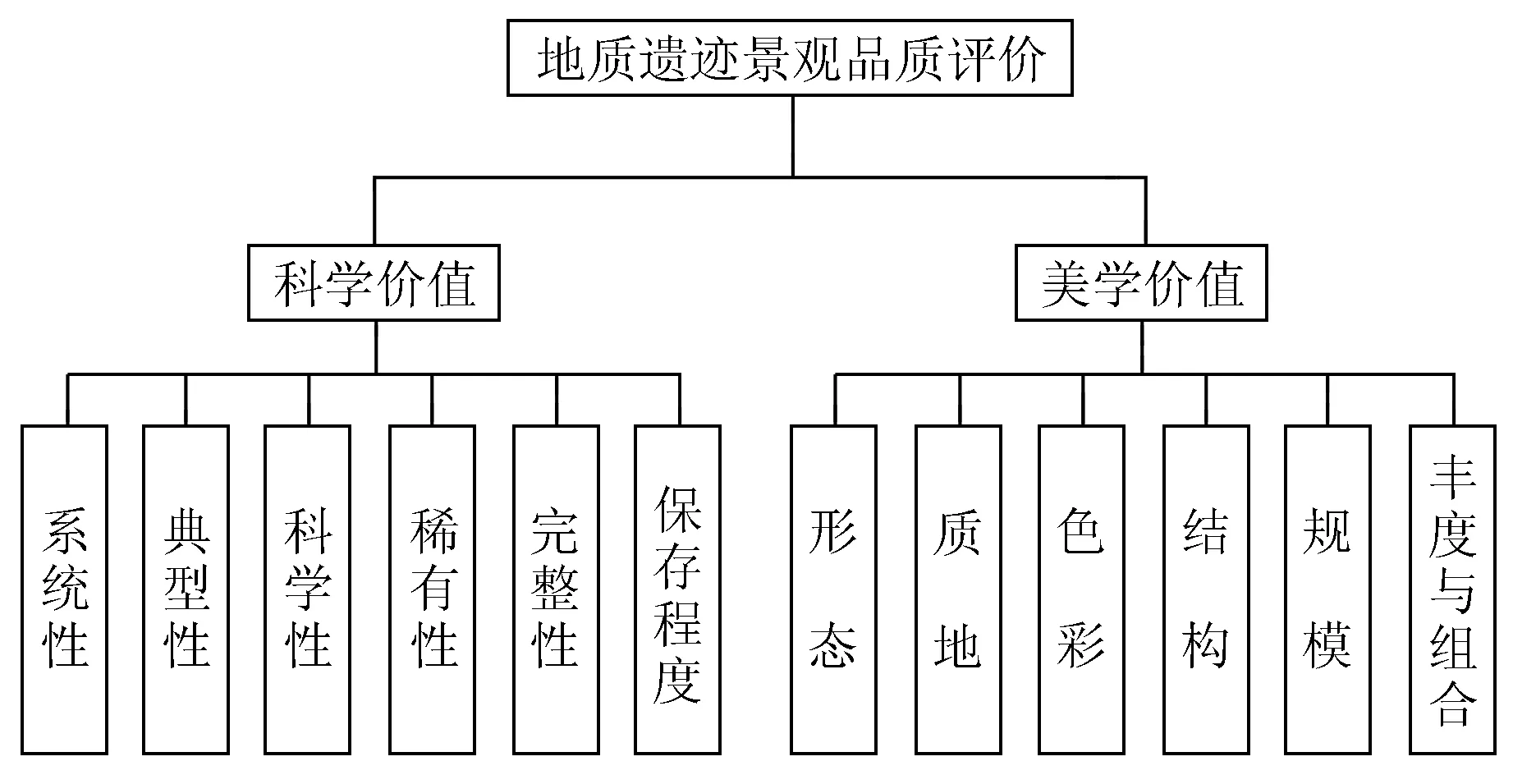

地质遗迹景观品质评价指标选取的合理性直接影响评价结果的好坏。因此,为了选取科学合理的地质遗迹景观品质评价指标,文章采用专家咨询法构建地质遗迹景观品质评价指标体系。首先,依据《地质遗迹调查规范》[6],参考前人相关研究成果[11-13],从科学价值和美学价值2方面出发,筛选出18个评价指标。其次,选择从事地质遗迹景观调查评价工作5年以上的专家10人,向他们介绍所筛选地质遗迹景观品质评价指标的背景与依据,咨询他们的意见与建议,将有分歧的指标经修改调整后再反馈给专家进行分析,如此循环,直到所有专家意见趋于一致。本文对专家意见进行了总结分析,去掉了4个不尽合理的指标,保留了14个评价指标。最后,将14个指标按重要性从高到低进行排序,用上述方法再次征询专家意见,直到所有专家意见趋于一致。通过总结分析去掉2个重要性最低的指标,最终确定了叠石花谷景区地质遗迹景观品质评价指标体系。该指标体系划分为3层,包括2个影响因素和12个评价因子(图4)。

图4 地质遗迹景观品质评价指标体系Fig.4 Quality evaluation index system of geological heritage landscapes

3.2.2 指标权重的确定

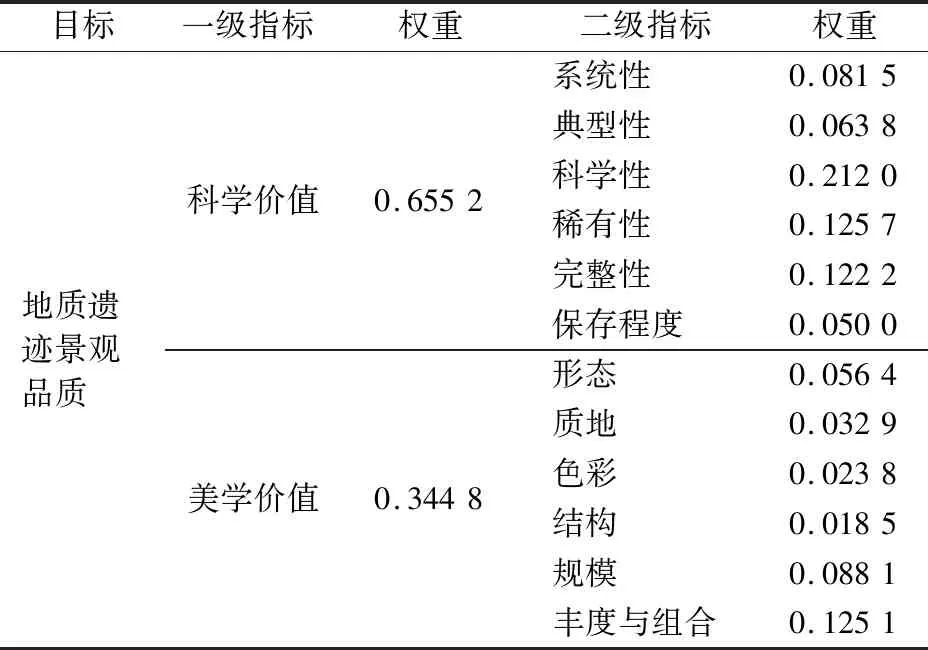

地质遗迹景观品质评价是一个多目标决策问题,因此,本文选取目前应用广泛的层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)来确定地质遗迹景观品质评价指标的权重。根据AHP的基本原理,采用1~9标度法,邀请10位地质遗迹调查评价方面的专家对评价体系中的各层因子进行成对比较,给出相对重要性的判定值,构造判断矩阵并计算其最大特征值和权向量,然后进行一致性检验,最终确定各指标的权重[14-16]。由判断矩阵计算得出叠石花谷景区地质遗迹景观品质评价指标体系的权重(表3)。

表3 典型地质遗迹景观品质评价指标体系与权重分配Tab.3 Quality evaluation index system and weight distribution of typical geological heritage landscape

由表3可见,地质遗迹品质指标体系中科学价值比美学价值权重大,科学价值中科学性、稀有性、完整性权重所占比重较大;美学价值中丰度与组合、形态、规模权重所占比重较大。

3.2.3 评价模型

地质遗迹景观品质评价采用资源价值评价中广泛应用的菲什拜因-罗森伯格模型,即

(1)

式中:K为地质遗迹景观品质评价值;Wi为第i个评价指标的综合权重;Pi为第i个评价指标的评价值;n为评价因子的数目。

3.2.4 评价等级划分

根据《地质遗迹调查规范》[6]的地质遗迹等级划分标准,咨询地质遗迹调查评价方面相关专家,参考相关研究成果[17],将地质遗迹景观品质划分为世界级、国家级、省级及省级以下4个等级(表4)。

表4 典型地质遗迹景观品质等级划分标准Tab.4 Quality grading criteria for the typical geological heritage landscape

3.2.5 评价结果

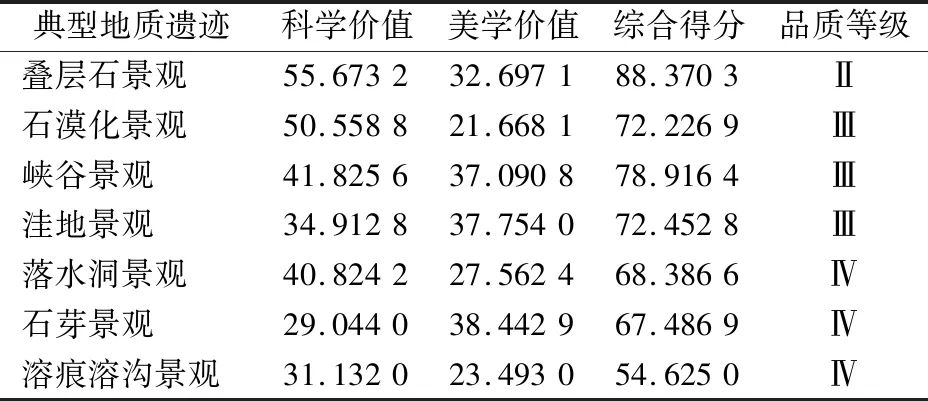

针对叠石花谷地质遗迹景观,依据上述评价模型及品质等级划分标准,邀请10位地质遗迹调查评价相关方面的专家为指标打分,计算出叠石花谷地质遗迹景观品质得分与质量等级(表5)。结果表明:叠层石景观品质为国家级,是景区地质科普、旅游保护开发的品牌景观;石漠化景观、峡谷景观、洼地景观品质为省级,是景区地质科普、旅游保护开发的重要景观;落水洞景观、石芽景观、溶痕溶沟景观的品质为省级以下,是景区地质科普、旅游保护开发的补充景观。

表5 叠石花谷景区典型地质遗迹景观品质评价分值与等级Tab.5 Quality evaluation scores and grades for the typical geological heritage landscape at Dieshihuagu scenic spot

4 结论

(1)参照《地质遗迹调查规范》[6]的地质遗迹景观类型划分标准,本文将叠石花谷景区地质遗迹景观划分为2大类、3类和3亚类,共涉及7种典型地质遗迹景观,并从规模、形态、结构、成因等方面对其特征进行了分析。

(2)对叠石花谷景区地质遗迹景观品质进行了定性评价,认为叠石花谷景区内地质遗迹景观珍稀典型,保存完整,具有很高的科学研究、科普教育和美学观赏价值。这个结论有利于叠石花谷景区申报建立国家地质公园,建成国内一流的科普科研基地。

(3)采用专家咨询法,构建了叠石花谷地质遗迹景观品质评价指标体系,对景区景观品质进行了定量评价。将地质遗迹景观品质评价指标体系划分为3层,包括2个影响因素和12个评价因子。分析认为地质遗迹景观品质价值由科学价值和美学价值组成,主要受地质遗迹景观系统性、典型性、科学性、稀有性、完整性、保存程度以及形态、质地、色彩、结构、规模、丰度与组合因素的影响。

(4)根据叠石花谷景区地质遗迹景观品质评价指标体系,采用层次分析法,依专家意见构造判断矩阵,求出各评价因子权重值,运用菲什拜因-罗森伯格模型对叠石花谷景区地质遗迹景观品质进行了定量评价。结果表明:叠层石景观品质为国家级;石漠化景观、峡谷景观、洼地景观品质为省级;落水洞景观、石芽景观、溶痕溶沟景观的品质为省级以下。这为叠石花谷景区地质遗迹景观的科学保护与科普解说系统建设提供了依据。