针灸治疗周围性面瘫的CiteSpace知识图谱可视化分析*

2021-06-30马菡,李晶△,宇凤

马 菡,李 晶△,宇 凤

(1.天津中医药大学第一附属医院,天津 300193; 2.国家中医针灸临床医学研究中心,天津 300193)

周围性面瘫,亦称面神经麻痹、周围性面神经炎和贝尔面瘫,为临床常见病、多发病,好发于各个年龄阶段,男性多于女性。是因茎乳孔内面神经非特异性炎性反应所致的周围性面神经麻痹,相当于中医学的面瘫,是一种常见的面神经疾病[1]。近年来,针灸治疗周围性面瘫取得了肯定的疗效,相关研究日益增多。本研究通过CiteSpace软件进行演算,从作者、研究机构以及关键词对近15年针灸治疗周围性面瘫领域的文献进行运算分析,从而用可视化的形式展现出该研究领域的历史、现状及发展趋势。

1 资料与方法

1.1 数据采集

采用中国知网(CNKI),检索方式为“主题”(精确),检索词选定为“针灸”“周围性面瘫”,检索策略为“针灸”AND“周围性面瘫”,检索年限为2004年至2019年,共检索到1 102条结果。经人工分析文献内容,剔除会议通知、征稿通知、名医介绍、重复文献及主题不相关的文献等,最终纳入分析文献893篇。

1.2 数据转换

将纳入的文献数据以Refworks的格式导出,转化为CiteSpace可用的“download_***.txt”格式[2]。导入的数据文件中包含文献作者(A1)、发文机构(AD)题目(T1)、期刊名称(JF)、摘要(AB)和关键词(K1)等信息。通过CiteSpace内置的CNKI数据转换器转化为软件可识别的数据格式。

1.3 分析方法

CiteSpace是美国德雷塞尔大学陈超美博士开发的一款信息可视化软件,通过Java应用程序,应用于科学文献可视化分析[3]。该软件能够将某个知识领域中全部研究历程集中体现在一幅引文网络图谱上,并把图谱上作为知识基础的引文节点文献和共引聚类所表征的研究前沿以自动标识的方法体现[4]。本研究选取作者(Author)、机构(Institution)和关键词(Keyword)3个不同的节点,分3次绘制可视化图谱进行分析。

2 结果

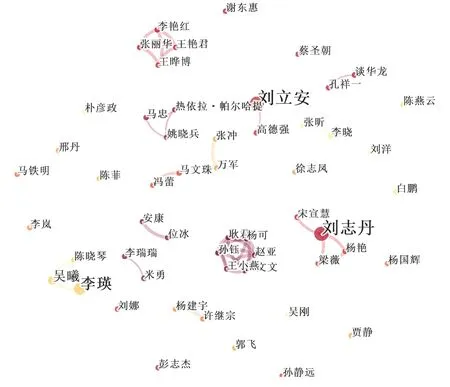

2.1 作者合作可视化

在CiteSpace软件中,设置时间分区为1年分期法,节点类型选择作者,阈值选择Top N%,剪切方式(Pruning)采用Pathfinder法。形成图谱如图1所示,每一个圆点代表1个作者,图中显示的节点是发文量均在2篇及以上的作者,共有54人,3篇及以上的作者仅有4人,其中最突出的作者为刘志丹和刘立安,发文量均为5篇,李瑛发文4篇,吴曦发文3篇。刘志丹等[5]在总结《黄帝内经》经筋理论及临床基础上,提出周围性面瘫急性期后可使用结筋点取穴法治疗,相较于传统针刺,急性期后选取阳白次、下关次和牵正次等结筋点并给予穴位电刺激可取得更好疗效。刘立安等[6]基于表面肌电图检测结果指导电针选穴治疗周围性面瘫,认为此方法使电针选穴更具有针对性,提高临床疗效。李瑛和吴曦[7]通过多中心大样本随机对照试验,探讨针灸治疗周围性面瘫的最佳介入时期及优势治疗方案,认为发病后1~3周,即急性期和静止期介入为最佳时期,分期针刺的基础上毫针刺、针刺加灸、针刺加电针、经筋排刺及不分期毫针刺5种治疗方案均可。

图1 针灸治疗周围性面瘫核心作者共现图

由图谱可见,该研究领域研究团队分散,彼此联系较为疏松,仅形成2个比较稳定的研究团队:以孙钰为代表的团队主要致力于筛选分期诊疗优势方案,以针刺翳风穴为主使用不同针刺方法分期治疗周围性面瘫,急性期采用扬刺法,静止期采用齐刺法,恢复期采用傍刺法,疗效确切[8];以李艳红、王艳君为代表的团队总结提炼“燕赵高氏针法”学术思想,在阳明论治针法治疗周围性面瘫的基础上提出调督和胃针法,以调和阳明经筋为主,兼用百会、大椎和神庭等督脉腧穴,达到扶正祛邪、疏通气血之功效[9]。

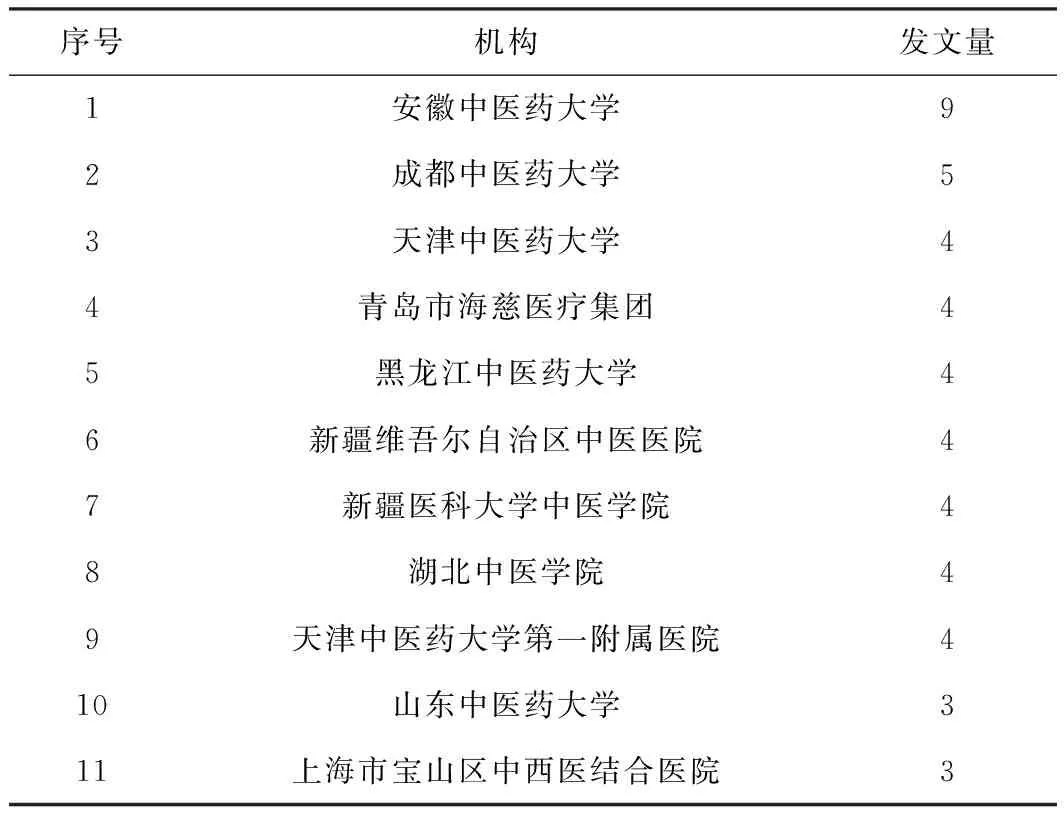

2.2 研究机构可视化

在CiteSpace中设置时间分区为1年分区法,节点类型选择机构,阈值选择Top N,剪切方式(Pruning)采用Pathfinder法。结果显示,发文量在3篇及以上的机构共有11所研究机构,见表1,其中发文量最高的是安徽中医药大学,发文量9篇。其余10所依次为成都中医药大学、天津中医药大学、青岛市海慈医疗集团、黑龙江中医药大学、新疆维吾尔自治区中医医院、新疆医科大学中医学院、湖北中医学院、天津中医药大学第一附属医院、山东中医药大学和上海市宝山区中西医结合医院。

表1 针灸治疗周围性面瘫领域主要研究机构(发文量≥3)

分析图2所展现的机构可视化图谱,发现机构间联系也不紧密。经分析图中每个机构的发文量由同心圆环大小程度表示,圆环越小说明发文越少,包含31个节点11条连线,呈现该文献研究领域的机构合作架构。安徽中医药大学虽在论文数量上居于第1位,但其中心性为0,仅在其机构内部合作,发文多为针灸治疗周围性面瘫的研究进展,临床疗效研究缺乏与其他地域机构的联系。在机构联系中多为某中医药大学与其相关附属医院或下属学院,如天津中医药大学和天津中医药大学第一附属医院、新疆医科大学中医学院和新疆维吾尔自治区中医医院,这样可能会造成地域上的局限性,只有学校及其附属医院之间的交流,阻碍学术研究发展。跨地域合作的仅有成都中医药大学和山东中医药大学及青岛市海慈医疗集团,这3个机构之间合作较多,但其中心性仅有0.01,在研究领域内缺乏较强的影响力,其学科研究实力有待提高。

图2 针灸治疗周围性面瘫核心机构共现图

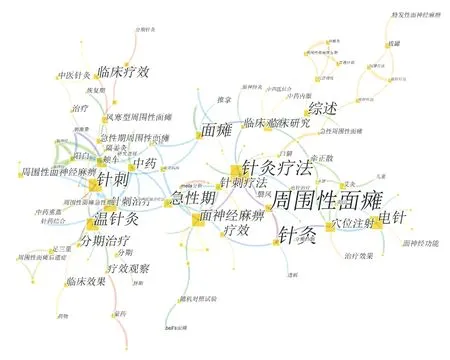

2.3 关键词可视化

在CiteSpace中设置时间分区为1年分区法,节点类型选择机构,阈值选择Top N,剪切方式(Pruning)采用Pathfinder法。经可视化分析,所形成关键词共现图谱中包含109个节点139条连线,见图3,较为完整的反映该领域文献的研究情况。

图3 针灸治疗周围性面瘫关键词共现图

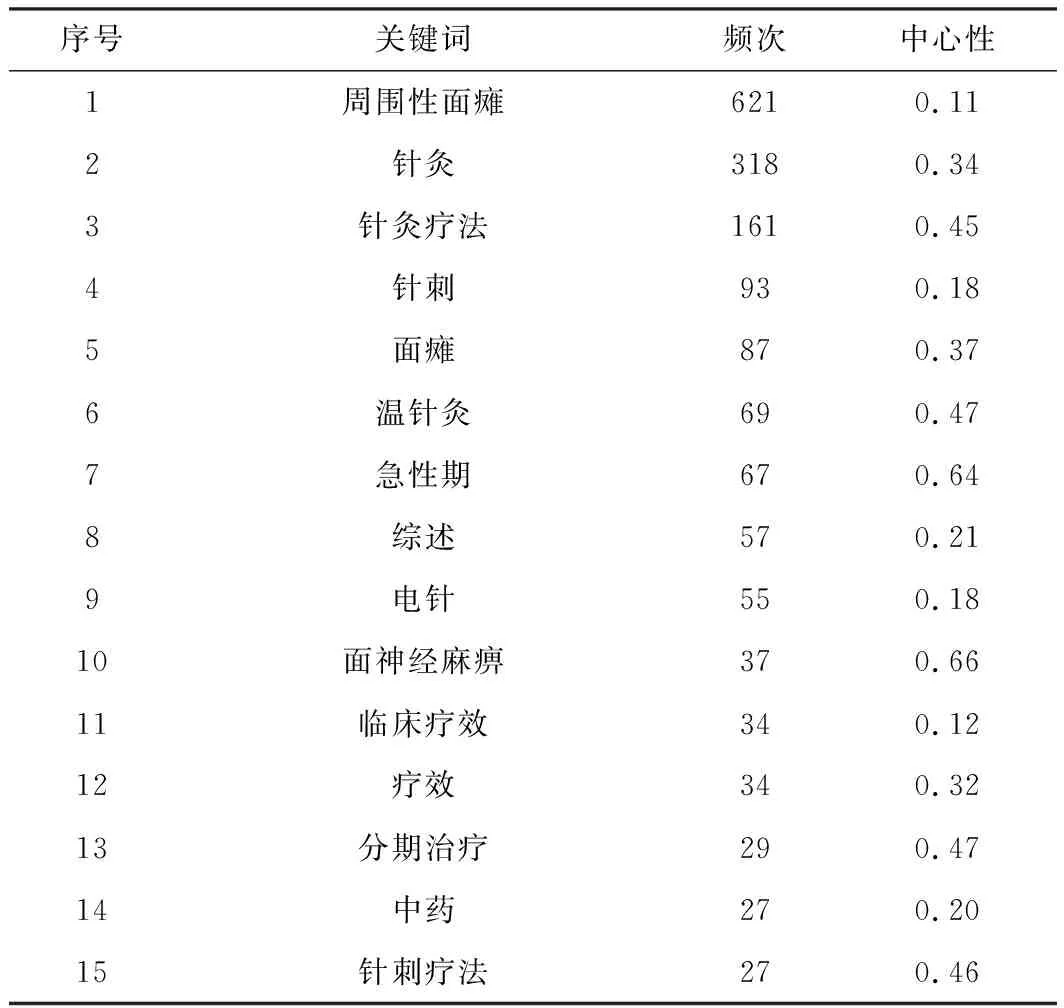

CiteSpace的关键词是基于文本内容从文献中抽取的关键词,高频关键词在一定程度上代表该领域的研究热点。关键词的中心性代表了其在网络中的关键程度以及和其他节点之间的相关性[10-11]。结合关键词的频次和中心性大小,可归纳出近15年针灸治疗周围性面瘫领域的研究热点。表2显示,“周围性面瘫”“针灸”等词频次分别为621和318,中心性为0.11、0.34,这与依据本研究主题所设置的检索词有关。频次大于20以上的关键词共有15个,其中“面神经麻痹”中心性最大(0.66),其余关键词中心性都在0.1以上,代表这些关键词引用率较高,在针灸治疗周围性面瘫的研究领域中影响力较深。“分期治疗”“急性期”等体现了研究者们根据周围性面瘫不同发展阶段临床特征不同,结合各阶段特征精准定位、辨证施治;在“针灸”“针刺”等传统疗法的基础上,研究者们又采用“温针灸”“电针”等较常用的治疗方式。温针灸可使艾灸的温热通过面部经络传到病灶,起到温经通络、祛风散寒的作用。电针大致分为连续波、疏密波和断续波。连续波可促进神经肌肉功能恢复,疏密波可加速血液循环,调节营养代谢,断续波可兴奋神经肌肉[12-13];除单纯针刺外,还可联合使用“中药”综合治疗,有研究者认为在针刺基础上急性期可用牵正散祛风化痰、止痉通络,联合葛根汤调和气血、攻补兼施。静止期选择桃红四物汤联合牵正散加减以养血活血、化瘀止痛。后遗症期采用补阳还五汤益气活血、扶正祛邪[14]。针灸外治经络,汤药内治脏腑,针药并用可激发脏腑功能、调理经络气血和缩短治疗时间。

表2 针灸治疗周围性面瘫高频关键词 (频次>20)

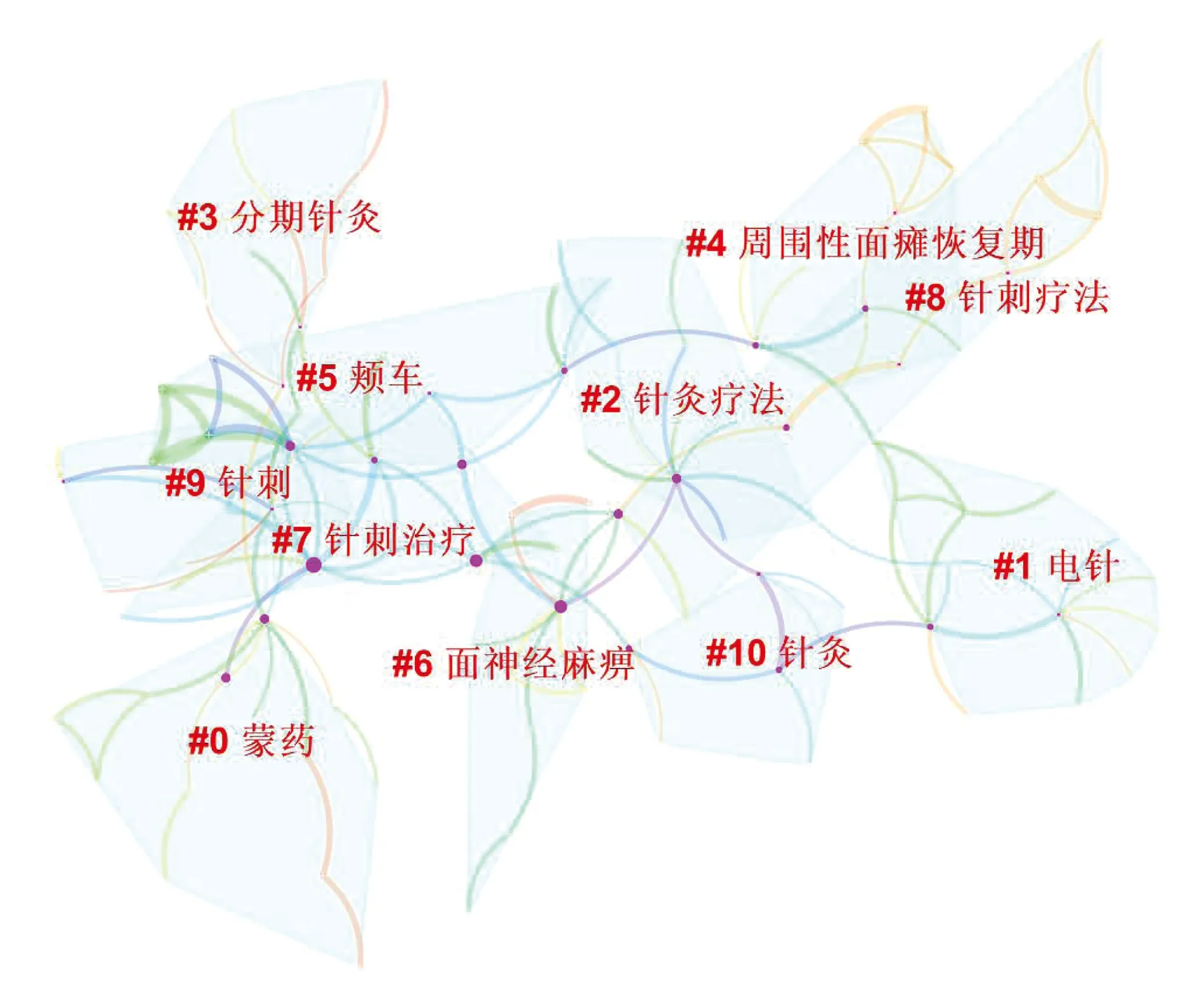

通过进一步对关键词进行聚类,共形成11个聚类标签,如图4所示,分别是蒙药、电针、针灸疗法、分期针灸、周围性面瘫恢复期、颊车、面神经麻痹、针刺治疗、针刺疗法、针刺和针灸。聚类“#0蒙药”中关键词包含珍宝丸、蒙医火针等,体现了蒙医在周围性面瘫的治疗方法中占有一席之地,显现其独特的治疗优势[15],但多为经验总结性文章,临床观察类样本量较小,少数设立对照组,缺乏可信度较高的随机对照试验;“#1电针”中包含参数、刺激量和急性期等,对急性期是否采用电针介入仍是研究者们争论的焦点,电针波性可分为连续波、疏密波和断续波,对波形选择基于研究者临床经验居多,刺激强度以患者耐受为度,并无统一定论[16];“#4周围性面瘫恢复期”中包含临床效果、疗效观察、刺络拔罐、透刺与电针等,说明采用不同的针灸方法治疗周围性面瘫恢复期的临床观察也是该领域的研究热点之一;“#5颊车”中包括地仓、翳风、阳白、合谷与足三里等,这些是在临床治疗本病中使用频率较高的穴位,地仓、颊车、翳风和阳白位于头面部阳明、少阳经,涉及病变部位,对调和头面部气血、疏通局部经络有很好的治疗效果。合谷、足三里可使阳明经气通畅,气血得以循经上行头面,达到补调正气、恢复气血的作用[17]。使用频率较高的穴位以头面近端取穴为主,适当配合上下肢手足阳明经循行部位选穴,远近配合对病情恢复有良好的巩固效果。其中聚类“#2针灸疗法”“#7针刺治疗”“#8针刺疗法”“#9针刺”“#10针灸”虽标签相似,但研究方向不同。聚类#2针灸疗法中关键词多为回顾性研究、临床观察和总有效率等临床试验;聚类“#7针刺治疗”中关键词多为针药结合、中药和中西医结合疗法等综合疗法;聚类“#8针刺疗法”中关键词多为电针疗法、闪罐疗法、温针疗法、拔罐和巨刺法等针灸特色治疗方法;聚类“#9针刺”中关键词多为红外热像技术、神经肌电图和量表等疗效评价;聚类“#10针灸”中关键词多为辨证选穴、分期针刺和辨证针灸等辨证治疗。

图4 针灸治疗周围性面瘫关键词共现聚类图

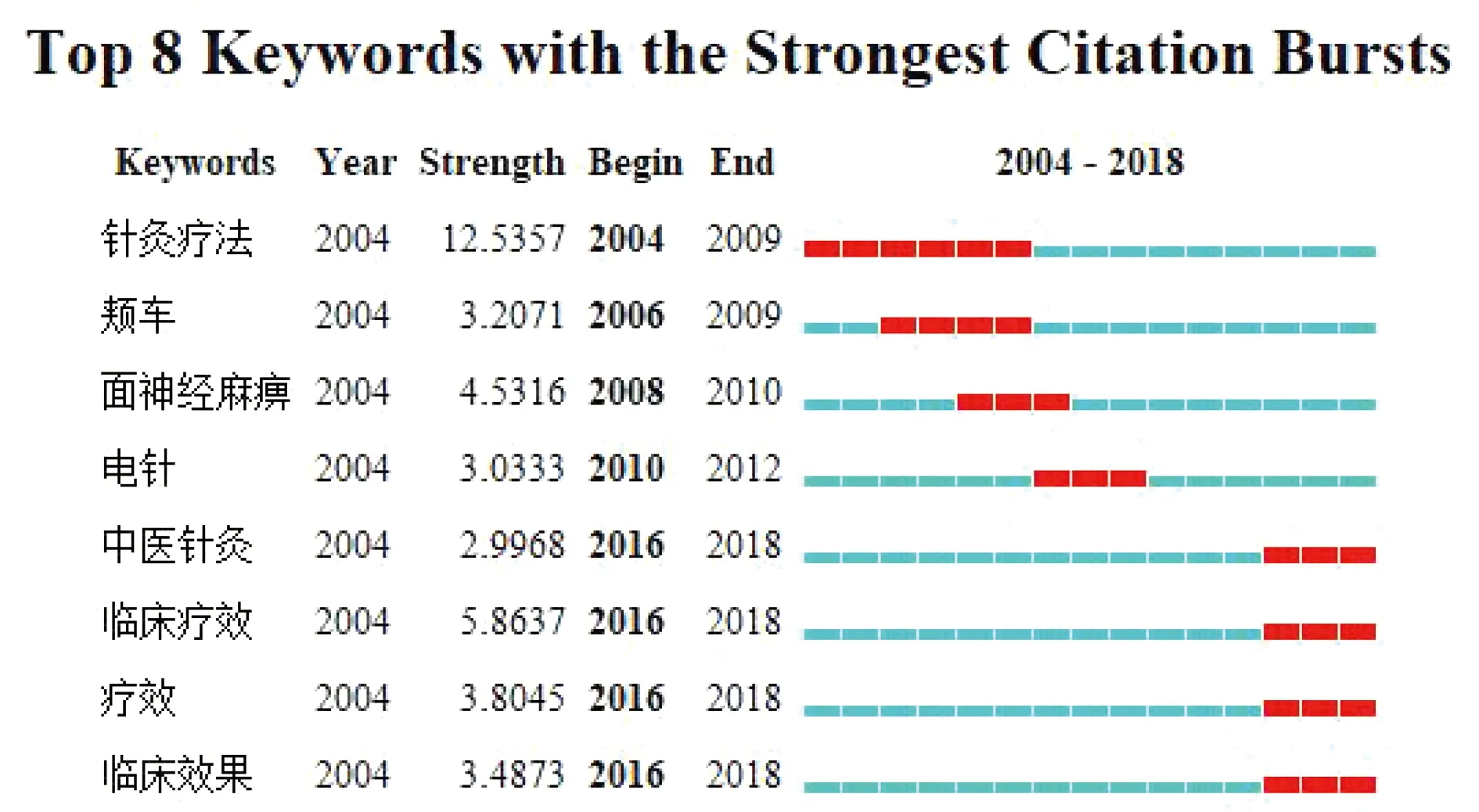

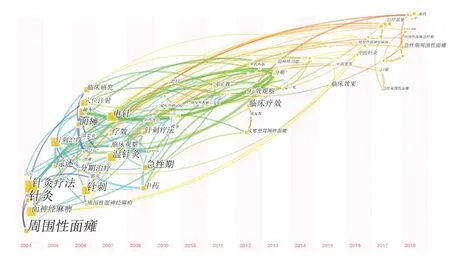

将关键词转化为Time Zone时区图,并从大量主题词中探测突现词,可以清晰的发现针灸治疗周围性面瘫领域的研究热点演变历史和研究前沿[18]。突现词的检测可以分析某一时期突然出现的研究主题。图5主题词变化频率较高的是针灸疗法(12.537 5)和临床疗效(5.863 7),说明针灸对于周围性面瘫临床疗效方面的研究是重要前沿领域之一。突现词检测中剔除针灸疗法、面神经麻痹和中医针灸3个基础词,可以发现研究主题从颊车、电针到临床疗效和临床效果的变化趋势。图6中关键词时区图显示,该领域研究热点演变分3个时间阶段:①2004—2009年,关键词较为集中,该时期涌现大量临床观察实验及部分综述总结,对于分期治疗及急性期针灸是否介入的探讨较为激烈,治疗方法的使用也多种多样,有温针灸、电针、穴位注射、拔罐、隔姜灸、针药结合与推拿等,治疗穴位的选择较常用的有颊车、阳白和翳风等;②2010—2014年,出现了针灸治疗周围性面瘫后遗症的临床研究,面神经功能评分在疗效判定里的应用更为普遍,风寒型周围性面瘫亦成为研究热点,对周围性面瘫恢复期的治疗同样引起了研究者们重视,但是该领域整体的研究热度有所下降;③2015—2018年,近4年的研究仍然着重于针灸对周围性面瘫急性期的临床疗效观察方面,其中出现中药熏蒸、穴位埋线和蒙药等新的治疗方案。总体而言,近15年的各项研究均显示,周围性面瘫分期治疗的思路始终贯穿其中,针灸介入治疗时间越早疗效越好。

图5 针灸治疗周围性面瘫突现词

图6 针灸治疗周围性面瘫关键词共现时区图

3 讨论

CiteSpace具有强大的文献分析功能,在分析学科热点、历史演化及前沿领域等共现分析方面有较强的优势。本研究以2004—2018年CNKI所收录的文献为数据基础,对针灸治疗周围性面瘫研究领域的作者、科研机构和关键词等进行定量分析,共现该领域的研究现状、热点方向、成果之间的内在联系和发展脉络。作者方面,缺乏有普遍影响力的核心作者,形成的两个稳定的研究团队发文量较少,而发文量高的团队成员之间联系却不紧密,表明该领域发文量高、团队联系紧密的核心团队有待形成。研究机构方面,主要集中在各中医药大学的附属医院,其他机构联系较少,说明缺乏多中心大样本的临床实验,建议不同研究者和机构间加强合作、整合资源,对于研究疗法中进行深入的横向研究,以获得更为深入的研究成果。关键词方面显示,该领域的研究主要集中在4个方面:①分期治疗,临床上对周围性面瘫的分期并没有准确的界定,多数研究者将周围性面瘫分为4期,急性期、静止期、恢复期和后遗症期,各时期治疗方法各异,目前尚未有统一的标准治疗方案[19];②治疗方法,除单纯针刺治疗外,针刺配合电针可兴奋神经肌肉,促进神经功能恢复;温针灸可结合艾灸温经通络、祛风散寒,促进面部血液循环,减轻患者症状;针刺配合刺络放血可驱邪外出,减轻血管压力;针药结合、穴位注射、穴位埋线、推拿、拔罐与隔姜灸等也是临床常用的综合治疗方法;③穴位选择,多选取颊车、迎香、地仓、足三里、合谷、翳风与阳白等阳明经及少阳经循行部位,面部取穴配合四肢、躯干的远端取穴,可疏通头面部气血、驱风散邪,上下、远近配穴可通调全身气血,增强治疗效果;④临床疗效,从临床观察及文献报道来看,针灸治疗周围性面瘫疗效确切、副作用小和治法繁多。

针灸治疗周围性面瘫在临床上有广泛的应用,可以疏通经络、调和气血,同时具有简便易行、疗效确切等优点,但仍存在一些问题,近年针灸治疗本病多偏重于临床观察而忽略了基础实验研究,针刺的作用机制尚未阐明;疗效观察研究多数样本量较小,针刺补泻手法、介入时机和刺激量等影响治疗效果的因素缺乏统一性,因此需要进一步高质量的循证医学证据;治疗方法虽多样,但由于治疗方案的复杂性,尚不能客观的判断电针、温针灸、针药结合与刺络放血等哪种为优势方案。因此在今后研究中要深入挖掘针灸治疗本病的作用机制,结合各种针刺手法的利弊,充分发挥各治疗方法的优势,以期制定规范化的诊疗方案。

Citespace软件本身也存在一定限制,分析中文数据库中国知网只有作者、机构和关键词,无法做术语、领域及引文共被引分析;此软件因为数据转换原因,无法对文章内容进行深一步的挖掘,因此本研究对于针灸治疗周围性面瘫的可视化分析同样具有一定局限性。