变动中的秩序:拆迁安置中的熟人社会

——以南京市XT拆迁安置社区为例

2021-06-29秦祥瑞

秦祥瑞

(河海大学公共管理学院,南京 211100)

作为传统中国社会的重要特征,熟人社会是乡村社会学领域研究的经典主题,自20世纪初以来历经3个阶段,形成了有代表性的3个研究领域。第一个阶段是国民性方面的研究,国民性是用来表示文化精神和心理结构的集合概念,是指一个民族多数成员共有的、反复起作用的文化精神、心理特质和性格特点[1],熟人社会在该类研究中往往作为研究背景;中国人的行为方式尤其给一位西方传教士留下了深刻印象,他以细腻的笔触描绘了中国人性格中保全面子、勤俭刻苦、拐弯抹角、易于误解等特性[2],文学方面的研究则描绘了中国人的立体特性[3,4]。第二个阶段是传统社会特性的社会学研究,“从基层上看去,中国社会是乡土性的”“乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、长于斯的社会……这是一个熟悉的社会,没有陌生人的社会”等,成为人们对传统中国乡村社会性质的经典描述,费孝通[5]先生虽未在《乡土中国》中明确提出熟人社会概念,但他围绕差序格局阐释了乡土社会个体自我主义拓展的基本形式;与此同时,伦理本位[6]、情境中心[7]等概念也从不同角度对传统社会特征进行了阐释;许烺光[7]通过对喜洲地方社会的个案研究,揭示了熟人社会成员间竞争、冲突的面向。随着现代化和城市化进程的推动,第三个阶段研究关注转型期的社会结构变动,如城市单位体系由于资源分配结构的制约,单位内形成了庇护主义式关系结构[8],国有改制企业的组织领导关系也呈现出从“派系”到“关系共同体”的转变[9],礼物关系学更是在城乡范围扩展[10],这些研究展示了“关系”在亲属关系网络之外的效力。城市化和村镇合并一定程度上引发了中国乡村社会变迁,同时涌现了大量熟人社会转型研究,如与认同度较高的自然村落相比,缺乏共同生活空间的半熟人社会对村委会选举产生了系列影响[11],而欠发达地区大量青壮年劳动力异地生活导致乡村呈现出无主体熟人社会特征[12]。利用社会网络分析法的研究则表明,即便是强连带的自然村落也存在大量孤立个体,这一现象被概括为弱熟人社会[13]。此外还有双主体半熟人社会[14]、无主体半熟人社会[15]等概念对自愿、非自愿移民集中安置社区特征的概括。

鉴于乡村振兴战略的实施及最近的研究形势,本研究认为熟人社会近于本杰明·史华慈[16]提出的“通见”所表达的涵义,指某个学派大部分成员共通的总体观点与立场,代表了学派的总体特性,它描述了一幅整体与局部冲突与协调的动态的、均衡的观念图像[17]。虽然系列新概念一定程度上囊括了转型期乡土社会的局部特征或区域状况,但关于熟人社会的研究不能仅停留于新概念的提出,还需向微观层面推进,从而实现与较早的国民性研究和以费孝通先生为代表的乡土基层研究对话的可能。

城市化进程的确引发了乡村生活秩序的转变,特别是在农民集中安置小区,土地征收和随机的房屋安置基本瓦解了原自然村落的劳作方式和宅基地自建住房安排,但并不直接构成对熟人社会基本原则的全面威胁。皮埃尔·布迪厄[18]提出“习性”的概念,用以表达个体通过一生的生活习惯而形成的习惯性的意识和倾向,群体和个体拥有在生活环境中自治的能力[19],集中安置后熟人社会的基本原则继续在观念、个体行为与村民群体层面发挥着重要作用。鉴于此,熟人社会应包括如下3层涵义:首先是对基于血缘、姻缘、地缘等乡土社会总体状况的说明;其次是乡土社会处理人际关系的基本规范;最后是社会提供的额外获取资源的机会结构。

本研究在沿袭熟人社会这一概念的基础上,以拆迁安置社区的个案为例,从村民日常交往和社会互动角度对拆迁安置社区熟人社会变动状况进行一般性描述,并提炼出影响熟人社会运作秩序和自主性的四重机制。

1 案例背景、研究方法与框架

2003年,南京市滨江开发园区的组建迅速推动了TJ镇的城市化进程,随着土地开发面积的扩大,部分自然村陆续被划归为拆迁范围。XT拆迁安置社区自2005年开始建设,2008年由XM、TJ 2个社区合并后形成,现有居民7 400多人、2 100多户,设42个居民小组,总占地面积为9.1 km2。该社区除了2个居民小组尚未纳入征迁范围外,其余40个村组均已征拆,现集中居住在2个小区210幢楼内。社区内还有NSH社区、ML社区部分拆迁户居民和外来居住人员,总人口已达1.4万人,社区管理划分为16个片区。

本研究采用质性研究方法,以南京市XT拆迁安置社区为例,通过考察村民日常生活或重大事务安排的变化以及村民对这些变迁的理解,解读支撑这些日常生活实践变与不变的乡土文化和社会机制,继而探讨城镇化对村民的影响。

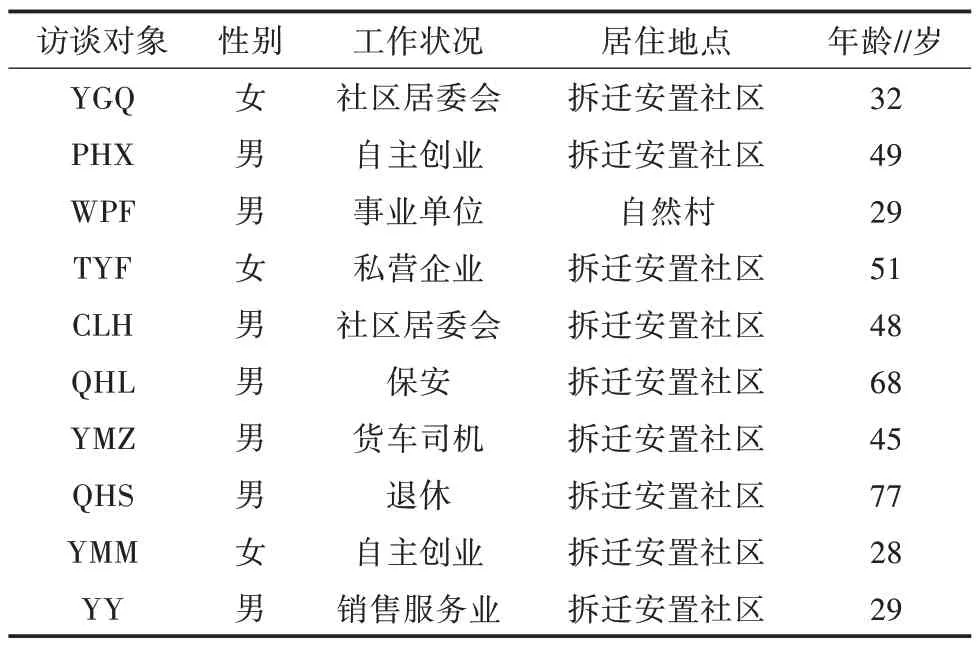

调研时间安排在2019年1—3月,采用参与观察法、半结构访谈法开展研究。因为研究内容主要是村民的日常生活,所以选取的访谈对象基本是长期居住在XT拆迁安置社区和附近自然村的村民。本研究共访谈10人,所涉及访谈对象的基本信息如表1所示,年龄、工作状况、居住地点均为访谈截止时的情况。

表1 访谈对象的基本信息

2 秩序与自主性:集中安置与村民生活变迁

基于对乡土社会结构的整体性考察,熟人社会实际体现了基层社会的一般状况。从传统向现代社会转变过程中,半熟人社会、无主体熟人社会等概念也是在特定情境中提出的,一方面体现了社会转型期地方社会网络的特殊性,另一方面也证明了熟人社会的重要性,即影响中国人行动逻辑的基本原则并未完全改变。因此,在进行有关基层社会结构的研究中,除了相关概念的提出,还应关注居住格局改变、人口流动增加以致社会结构变动或个体主动性提高的面向。与从演绎逻辑出发的研究不同,本研究采取归纳法将熟人社会这一核心概念当作研究背景,尝试抽离出拆迁后村民日常行为变化的主要表现形式及其影响因素。

2.1 “危险”的陌生人

在村民日常行为的变化中,村民对待陌生人的态度体现的最为直观。2005年以来,拆迁规模扩大、安置房数量增多导致社区空间不断扩大,人们的交往对象不再局限于原有村落共同体,其潜在交往对象拓展至数量更多、异质性更强的社区居民。在原自然村落中,村民因分享共同的父系血缘、村庄地缘、劳作方式等,具有较多相互认可的沟通方式,生产队式或家庭联产的生产方式将村民划定在大集体或小家户内,即使村里来了陌生人,也一般被视为某家(户)的客人,所以村民的警惕意识也没那么强。受访者QHS表示:“以前在村里,家里大门可以直接开着;现在住在小区里不行了,有人敲门,我们一般问问是哪个,不认识的我们就不开门了。”同时,拆迁安置房屋随机分配模式也加重了家庭住址的分散化,导致村民集体安全感的缺失。南京市滨江开发区近年陆续引进了不少企业,随着大量外地劳动力的涌入,人口流动性增大,口音不同、生活方式不同的居民成为潜在交往对象,甚至还有安保条件欠缺、布局庞大的拆迁安置社区成为传销等非法组织选择的根据地,其复杂的人员关系让受访者(QHL)感到害怕:“晚上深更半夜会有吵闹声,在楼下能听见,后来据说是非法传销组织,一套房子住不少人,随时更换,也不会给别人看见。”

中国人欠缺对待陌生人之道是久为学术界讨论的话题[20],一方面表现为欺软怕硬,即面对情境中相交往的陌生人欠缺礼仪之道,甚至采取嘲讽、挖苦的态度;另一方面,由于对陌生人的身份、性格等信息掌握不充分[21],其个体心理特质的模糊性无法推测。在拆迁安置社区地方秩序重建过程中,出现空间规模扩大和重组、人员流动性增加、人际关系疏离、社会生活复杂化、信任危机等现象,引发的邻里摩擦、陌生人纠纷等可能呈上升趋势。

2.2 葬礼的货币化

喜洲人对待死人的态度有一个很突出的特点,他们不害怕死人,并不急于将死人的尸体抬出家门,而是将尸体尽可能长时间地留在家中,这在一个“父母决定子女的生存,因而子女应以忠孝报答父母之情”的文化中并不难理解。XT拆迁安置社区的居民在该方面与喜洲人有相同的价值观,这一价值观主要体现在为死者举办的丧礼上。目前,在XT拆迁安置社区,葬礼仍旧以原自然村共同体为基础。一方面,作为在儒家主导思想体系下浸润几千年的传统文化,忠与孝是做人的基本要求,这一原则在基层农村地区对个人而言是强大的规训力量。“百善孝为先”“死者为大,入土为安”,在死者入土前为先人举办体面的葬礼是儿女应尽的基本孝道,葬礼的隆重与否取决于各家的经济实力和子女数量。另一方面,葬礼具有繁琐性、耗时长的特点,并不是几个人就可操办完成的。因此,葬礼不仅是一项重要的村庄共同体内部的社会仪式,还是一项临时性的大型任务安排。

由于原自然村落礼仪决策的主体是中老年人,因此以葬礼为代表的重大家庭事务依然按照之前村庄的生活思路安排。涉及的人员分工比较复杂,就非外包的部分而言,有做饭、端盘子、值班守夜、撰写悼词、登记台账、发毛巾、扛花圈、抬棺椁等。但自然村落格局的打破导致了居住空间安排的随机化,使葬礼任务的分工变得更加困难,提高了召集难度,从而使得邻里互助存在货币化风险。受访者QHL回忆道:“那时候村里人比较讲义气,拆迁后居住分散,找人帮忙比较难,现在给钱才会帮忙,例如YCF母亲去世,葬礼结束后给了红包,我说不能这样做,到时候没条件的家庭也需要拿钱。”

丧礼作为每个家庭最重大的事务之一,其在办理过程中的任何细节都可能成为茶余饭后左邻右里消遣的谈资。因此,每位为父母举办葬礼的子女都会有较大的心理包袱,生怕被说闲话导致失面子,即使其他家庭不合理地打破了村规,也不会重新纠偏,而是选择遵循与顺应。虽然XT拆迁安置社区葬礼的某些事务已外包给职业经营者,但自然村庄的单向正反馈机制增加了人际互助的货币化风险,随着内部关联度和凝聚力的下降,人缘取向逐渐工具化[22],原自然村落葬礼的劳动分工互助体系趋于名存实亡。

2.3 “拆”散的亲情

中国传统上一般实行“诸子均分制”,即家族的财产在所有儿子当中平均分配,家户财产的分割问题影响到亲子的过渡与继替。征地拆迁面临即时的财产分配,随着个体经济理性的提升,现实情况变得更加复杂,“拆”散的亲情类的报道屡见不鲜。在XT拆迁安置社区,拆迁安置房产的分配是引发代际、代内矛盾的普遍原因,随着房地产的兴起,拆迁安置房产的市场价值也水涨船高,拆迁的时候容易引发激烈的矛盾与冲突。

在XT拆迁安置社区,矛盾的焦点集中在父母户口算在哪个儿子户口上。下述3个案例具体呈现了居民们在处理此类问题上的策略。

案例1:谁养老算谁户头上。受访者YMM表示:“三个兄弟因为我爷爷的赡养问题起了争执,我父亲愿意承担赡养义务,后来因为拆迁都想要我爷爷户口,最后还是算到我家了。”

案例2:给孙辈。受访者YMZ表示:“农村比较重男轻女,RKH家两个儿子是木匠,都一起打工的,房子拆迁母亲户口给了大儿子,因为大儿子生的是男孩,他们兄弟俩现在不来往了。”

案例3:搁置矛盾。受访者YMZ表示:“主动跟老人沟通的也有,YM家的奶奶,我姐夫弟兄几个给老太单独安排了一套房子,等老太过世时房子按市场价对外出售。”

大家庭作为生产生活的共同体,一方面,为家庭成员提供生存必须的物质资料,另一方面,分家的时候其内部的父子、兄弟矛盾便会被激化出来,在面临拆迁导致家庭财产集体分割的情况下更易引发内部的竞争。然而,随着生活条件的改善,父子兄弟间的矛盾仍然存在转圜余地,可能重聚为情感联合体。

2.4 流动的亲属关系实践

20世纪90年代前已结婚的当地村民基本遵从传统的婚姻模式,无论是媒妁之言还是自主择偶,一般都从其他自然村落寻找伴侣,村村互联构成了小范围的姻亲关系圈。XT拆迁安置社区随机的住房分配模式虽打破了以地缘生产或宗族为纽带的自然村落共同体,但实际上丰富了姻亲关系的活动空间,也激活了原来较疏离的亲属关系,甚至在不同自然村的姻亲可能因拆迁恰巧成为邻居。

因此,为摆脱相对主义而又不陷入唯实论,鉴于因空间上邻近而实际可加利用的、并因其社会影响而又有用的合作人的场所具有的基本因素,每个行为人群体倾向于通过不懈的养护工作,在生活中维持一种特殊的实用关系网,这个关系网不但包括处于良好运转状态的全部系谱关系称之为实践亲属,还包括因日常生活之需而予以调动的全部非系谱关系,在此被称作实践关系[18]。如果说布迪厄对关系维持或临时调动的研究体现为其重视实践的本质,那么XT拆迁安置社区的亲属关系更多地体现了应对人情压力或面子维护的策略性倾向。这一方面体现为在家庭重大事务上的人情往来。受访者TYF表示:“父亲过世时,二舅出了份子钱,后来姨娘生病,我们也去看望过,他们跟我们住同一单元,但是未拆迁前住在HY村,我们住QS村,没有来往。”另一方面则体现为日常交流与互动。受访者QHL表示:“我儿媳妇娘家之前住在T村,距离较远,结婚时来往较少,后来拆迁住到一块,我们经常互相请吃饭,关系还是熟络起来了。”

总之,在姻亲圈内的亲属如果住址邻近又互不来往,往往会引发邻居的议论,需要把握好亲属关系相处的度。核心亲戚圈内互动频率的上升,拆迁与未拆迁亲戚间以蔬菜、腌制品为内容的交换也构成了实践性亲属关系的重要组成部分。

3 集中安置导致村民日常生活变迁的四重机制

综上可知,以原自然村落为地理标识的熟人社会至少在随机化的居住安排模式和拆迁安置房屋等财产分割2个方面受到了拆迁安置的冲击。一方面,随机化的居住安排模式将个体置于广阔、陌生的社会空间,提升了个体对生活环境和人际关系的不安全感,加大了处理家庭重大事务的难度,但社会空间的重新安排为姻亲等亲属互动营造了空间;另一方面,拆迁安置房产的分割促使各类家庭矛盾的暴发。根据村民日常生活的变迁现象,本研究将传统熟人社会运行的四重机制总结如下。

3.1 安全-防御机制

在传统自然村落,个体自出生起即自动被纳入共同体的成员,其社会化过程在街坊邻居的关注下进行,主要职责也是依循旧例成为家庭劳动力或者香火延续者。因此,个体几乎不必面对不确定的情境,只需要按部就班,适应自然时间和社会时间。而在迁入拆迁安置社区后,随着社会空间的增大和人员流动性的增加,个体被置于相对陌生的环境,便会遵从生物学本能,将自己保护起来,以防止陌生感带来的不确定性的侵扰。

3.2 劳动-合作机制

从传统到现代的劳动分工,葬礼是一场临时的大型工作任务,对劳动力数量和质量都提出了较高要求,需搭配懂礼仪、会做饭、能书写的人员共同实践才能完成。从跨越世代的时间角度分析,这是在自然村落共同体生活的乡民的共识。但在分散居住后,空间上的地域共同体被打破,只有通过乡村精英的号召才能团结原子化个体,从而重建劳动-合作机制。

3.3 财产-竞争机制

在生活水平有限的情况下,引发自然村落婆媳矛盾的原因很大程度上在于家庭成员对粮食等生活物资分配的不满。当子代对亲代户口存在竞争时,财产分配问题会成为引发家庭矛盾的导火索,随着房产经济价值的上升,此类矛盾愈演愈烈。宅基地房屋建设、退休养老问题上的不同意见、亲代在处理房产或户口问题上可能被“重男轻女”观念裹挟等,都使得该议题成为“家家有本难念的经”,虽然某些家庭采取了搁置争议的策略,但本质上并不能掩盖子代因财产竞争而产生的疏离感。

3.4 社交-情面机制

中国人向来重视人际关系网络的建立与维持,在以“小农经济”为生产主体的自然村落,个体需要经历一系列本土范围内的仪式,此外还存在基于业缘、地缘、生产劳作、祖先祭祀等传统人际网络的安排。人际网络一方面维持了共同体的道德感,另一方面使个体间紧急的资源互助成为可能。集体迁入拆迁安置社区后,原有因地域条件被阻隔的姻亲关系有了建立的机会,重视面子、强调人情的传统以及基于个人社交需要的社会互动开始增加,社交-情面机制得以凸显。

4 小结与讨论

社会学的核心议题即探究人与人之间是如何联结的或个体与社会间的关系,熟人社会作为概述传统中国基层社会特征的重要概念,与其相关的研究已衍生至政治学、历史学、社会学、人类学等领域。虽然国民性领域的研究对熟人社会或乡土社会状况多有诟病,但以费孝通、梁漱溟、许烺光为代表的社会学家对传统中国社会结构的洞见对学术界至今仍有裨益,“差序格局”“伦理本位”“情境中心”等经典概念涵盖了传统熟人社会的基本状况,其共同出发点指向了一种低流动社会中个体如何处理长期、非选择的乡土人际关系的基本准则。

改革开放后中国经济取得快速发展,传统基层社会结构伴随城市化进程开始松动,随着地域流动和拆迁安置等系列实践,与此同时衍生出了关于熟人社会的拓展性研究。本研究以XT拆迁安置社区为例,从对待陌生人之道、葬礼置办、拆迁财产分配、亲属关系实践4个方面归纳出拆迁安置对村民日常生活的影响,进而提炼出影响个体行动的四重机制。研究表明,无论身处原自然村落共同体还是重塑后的拆迁安置社区,个体的自主性都可以在社区秩序的空隙中涌现其张力,随着乡村振兴战略的提出,农业、农村、农民问题出现了更多需要,无论转型过程中呈现了多少矛盾或纠葛,其实都体现了新时代的个体、群体对稳定、高质量社会秩序的追求。