双钢琴《F大调第二勃兰登堡协奏曲》的结构特征与演奏风格

2021-06-28陈玲

陈 玲

(安庆师范大学音乐与黄梅剧艺术学院,安徽安庆246133)

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫是巴洛克时期欧洲最杰出的音乐家,1719年创作的《F大调第二勃兰登堡协奏曲》将意大利简洁灵活的音乐风格与德国传统的复调音乐风格相结合,以忙碌而活泼的气氛为背景,采用动机性的旋律写作范式和三部性曲式(快-慢-快)的结构形式,大量运用复调技法,充分体现了巴赫独有的协奏曲创作风格[1]。

一、结构分析

双钢琴是键盘二重奏的一种演奏形式,起源于巴洛克时期,具有音域宽广、音势庞大、音响空间立体化、音乐层次多元化等特点[2]。

经雷格尔改编的《F大调第二勃兰登堡协奏曲》分为三个乐章,采用快—慢—快结构形式。乐队由长笛、双簧管、小提琴和高音小号组成,属于典型的四重协奏曲,第一乐章采用4/4拍子快板,回旋曲式[3]。雷格尔在改编时,第一乐章采用2/2拍子快板,回旋曲式。双钢琴《F大调第二勃兰登堡协奏曲》第一乐章的结构,如表1所示。

表1 双钢琴《F大调第二勃兰登堡协奏曲》第一乐章的结构图

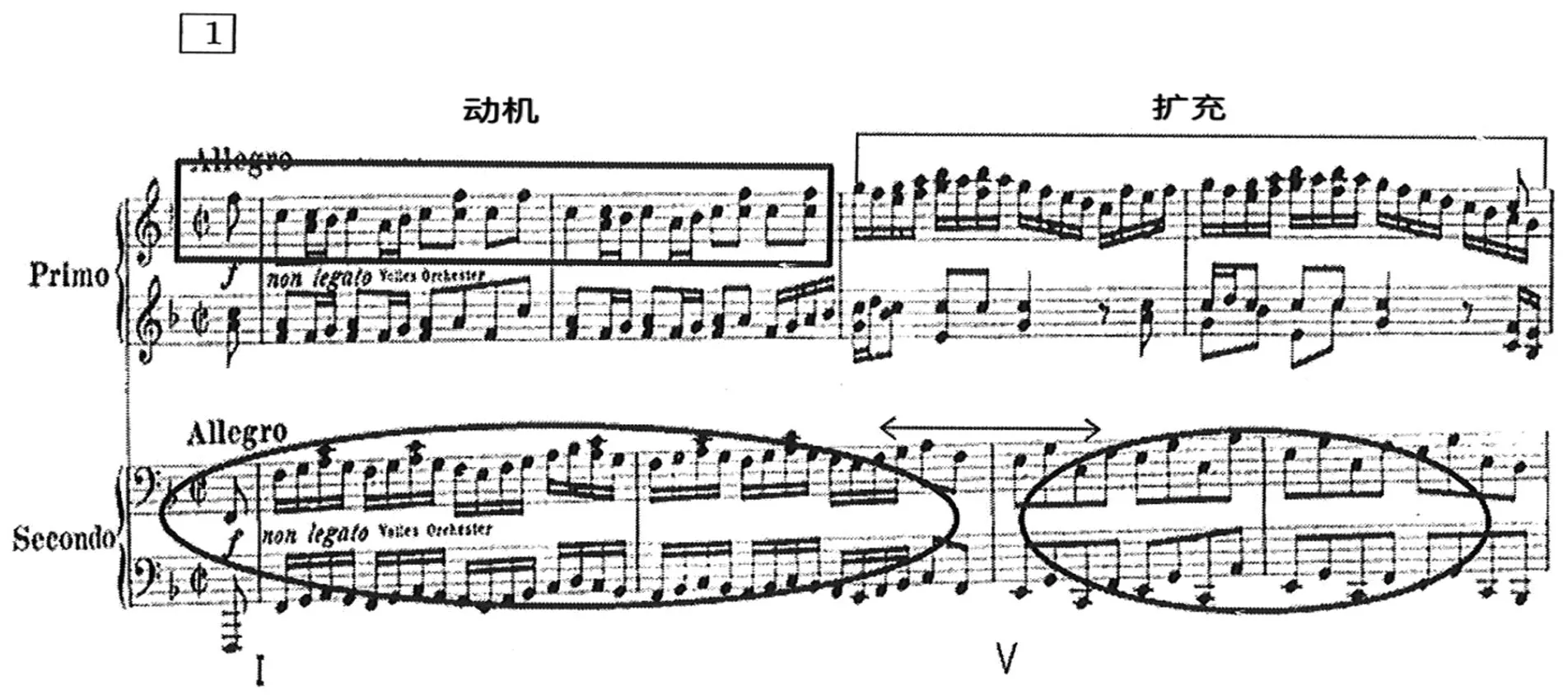

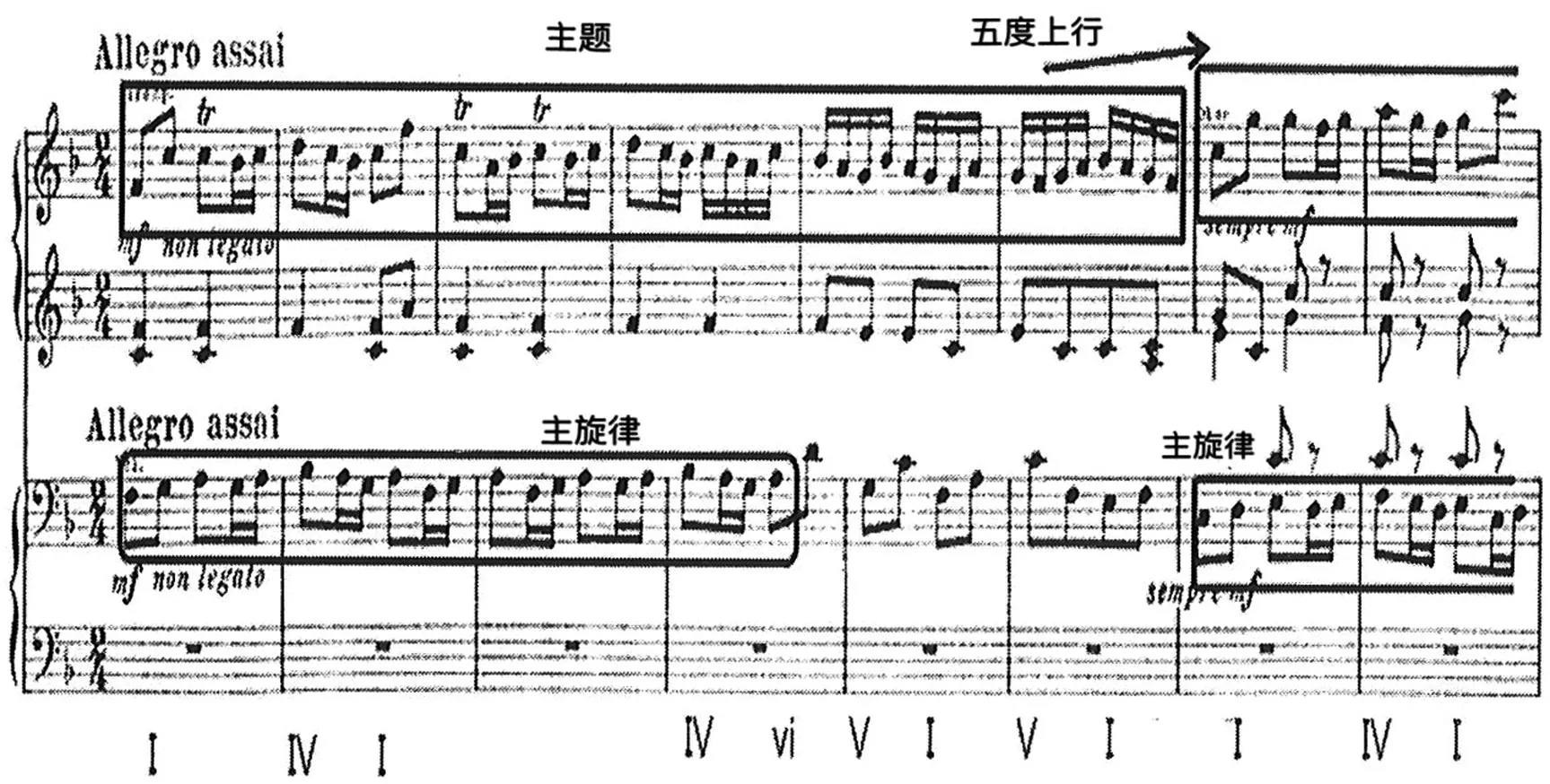

第一乐章先由F大调起头,中途插入C大调、G大调,随后转到d小调和a小调。在改编中,雷格尔基本上没有改动原曲活跃流畅的旋律,对于乐观明朗情绪的表达也十分恰到好处。开始部分音乐主题由钢琴Ⅰ和钢琴Ⅱ一起进入的方式,营造出一片热烈欢快的气氛。钢琴Ⅰ演奏主题旋律,模仿高音小号、双簧管和小提琴等乐器;钢琴Ⅱ用于伴奏,模仿中、大提琴以及低音声部的羽管键琴等乐器。例如第1小节至第4小节,钢琴Ⅰ两个乐句最初采用同样的音乐动机,第二乐节在上一乐节的原有的旋律基础上进一步扩充,以实现对乐句的发展。钢琴Ⅱ在低音波状音型上,呈现富有节奏感的主题,并且在低音部为了显示动机特征,用了不同于前面节奏的跳跃性八分音符,如图谱1。

图谱1

双钢琴共同演奏了第一乐章的主题,时而低音,时而高音,展现了改编后钢琴那独特的魅力。

巴赫的《F大调第二勃兰登堡协奏曲》的第二乐章采用3∕4拍子行板[3]。雷格尔在改编时,第二乐章仍3∕4拍子行板。双钢琴《F大调第二勃兰登堡协奏曲》第二乐章的结构,如表2所示。

表2 双钢琴《F大调第二勃兰登堡协奏曲》第二乐章的结构

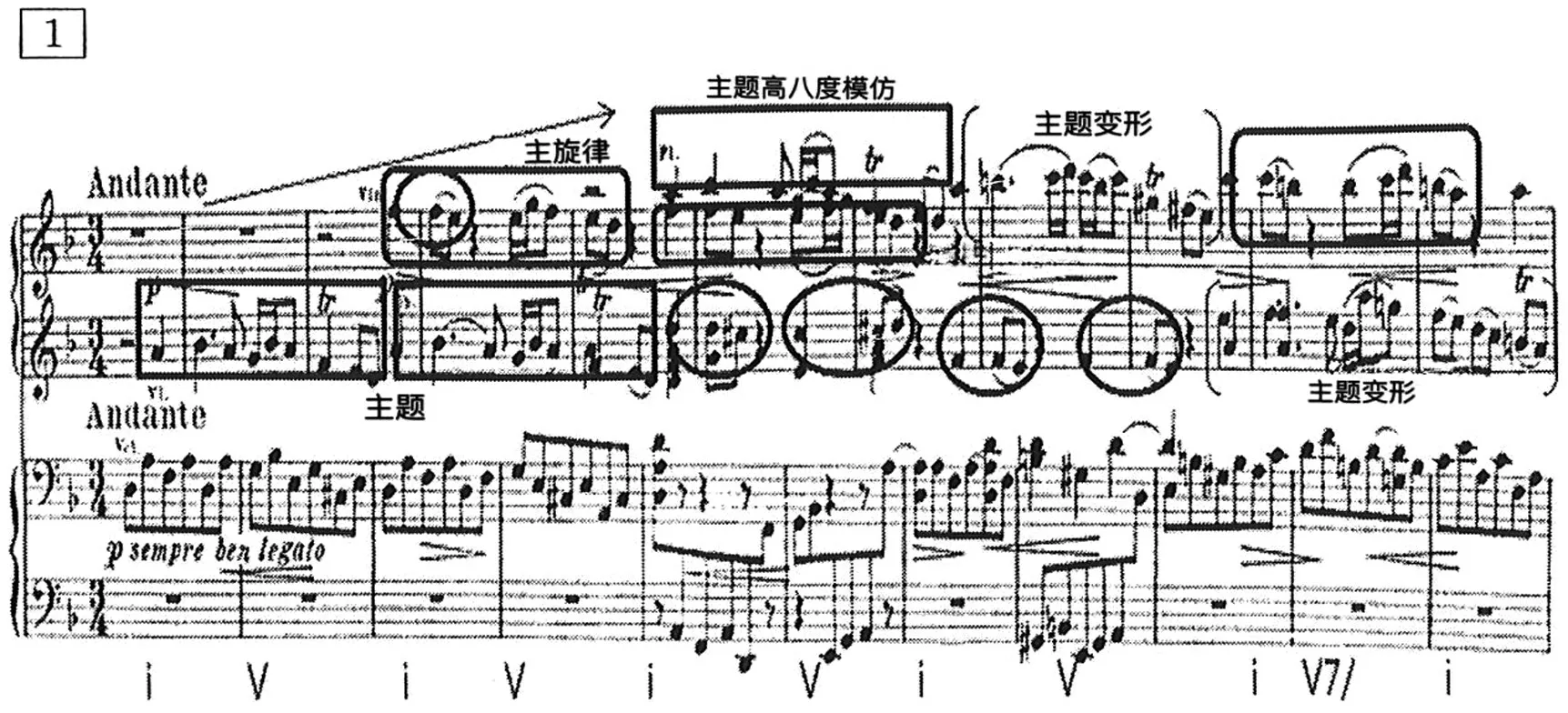

第二乐章运用了主题赋格展开进行,这一乐章由d小调率先进入,随后转入a小调、F大调、g小调,最后再回到d小调[4]。整个进程缓缓而来,不急不慢的速度,再加上d小调那略感忧伤的旋律,使得钢琴Ⅰ和钢琴Ⅱ自然衔接与交织,散发出真挚的情感和巨大的感染力,这些使得弹奏出的音乐格外亲切动听。为演绎出无与伦比的美妙旋律此处借鉴了复调手法。其中以关系小调d小调作为起调音,主题动机首先在钢琴Ⅰ左手上得以体现,紧接着在第3小节用同度模仿奏出音乐主题,随后钢琴Ⅰ右手用高八度的模仿配以左手八分音符的伴奏,显示丰富的和声效果,最后再以a小调再一次进入主题(从第8小节起),如图谱2所示。

图谱2

钢琴Ⅱ在这阶段都是用来模仿的,这是作为低声部的大提琴和羽管键琴的伴奏来完成的。主题中穿插的伴奏声部是用属七和弦到主和弦进行演奏的,这一段悠扬含蓄的音乐旋律完美的衬托了主旋律。这一乐章对于小调的特征进行了完美的理解和运用,它为乐曲增添了恬静和温和的感觉,对于两乐章之间的衔接起到了一个过渡作用。

这一乐章雷格尔虽然用钢琴代替了高音小号、长笛、双簧管、小提琴,但也完美地体现了原曲的三重唱。这种作曲手法也向世人展示了一部乐曲的生命力并不是特别需要这种戏剧化的冲撞。此乐章也是一种对巴洛克时期的一种致敬,将重点回归于乐曲的节奏和低音上,那种周而复始的节奏感,正是巴洛克音乐的精髓。这一乐曲表达的是一份祥和,在宁静的环境中蕴含着内敛,同时深藏着一种力量,如同琼浆玉液注入骨髓,让人瞬间安静并融于其中,乐符扣动心弦,弹去前乐章带来的浮躁。

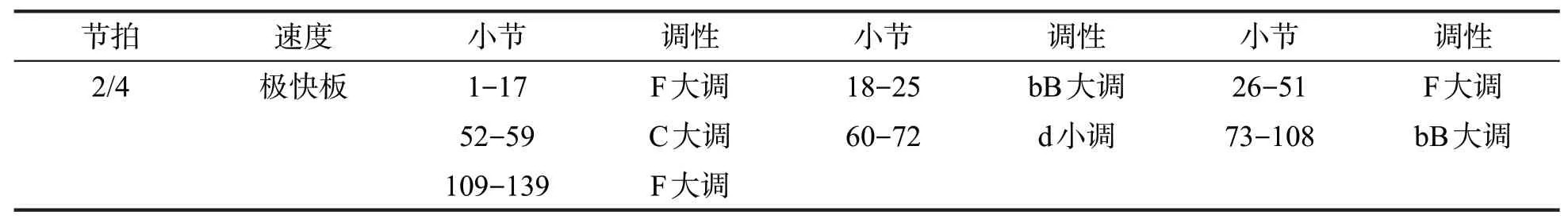

巴赫的《F大调第二勃兰登堡协奏曲》的第三乐章采用4∕4极快板[3]。雷格尔在改编时,第三乐章2/4拍极快板。双钢琴《F大调第二勃兰登堡协奏曲》第三乐章的结构,如表3所示。

表3 双钢琴《F大调第二勃兰登堡协奏曲》第三乐章的结构

第三乐章的演奏略显谐谑风格,这一乐章在开头部分主题旋律使用第一乐章动机的节奏要素,如图谱3所示。

图谱3

和第一乐章前后呼应,巴赫对声部的赋格写法此时便展现得淋漓尽致,对循环往复的模仿也恰到好处,因而音乐变得比第一乐章更加热烈欢快。主要部分及其所要表达的思想精髓,在开头便由小号单独呈现了出来,随后为发展音乐,巴赫在双簧管等乐器上搭配了卡农,这样的搭配使乐曲更有张力,同时以高五度模仿的复调形式点缀,增加层次感。为适应这段音乐整体旋律,雷格尔采用钢琴Ⅰ整体以3度和6度的音程进行,不断使用流动的十六分音符持续整首作品。随后以钢琴Ⅱ主旋律在六小节后的表演为主,在旋律定格后,以低四度进行卡农式应答,之后音乐再次进入衔接紧密,交替演奏的状态,这让这组乐曲在愉悦的环境中完美收尾,如图谱4所示。

第三乐章整体节奏很快,雷格尔钢琴的高低音相互配合让人耳目一新,更加具有浪漫情调。

图谱4

二、演奏风格

双钢琴是钢琴合作的艺术,需要两位演奏者共同努力,在整体把握音乐风格的基础上,处理好演奏的力度和节奏,以完美展现作品的艺术内涵[2]。这种表演形式具有丰富的和声效果和多声部结构框架,可以表现出管弦乐作品音色的层次感。演奏者在演奏这首作品时,必须充分了解作曲家的创作思想和创作背景,用精准的演奏反映巴赫的时代特征和风格所在。纵观巴洛克到古典主义再到浪漫主义时期,和声经历了巨大的变化和发展,尤其是古典主义和浪漫主义音乐基本是以功能和声为中心,而我们都知道巴洛克时期音乐特点是其复调性,涉及多声部、多线条的复杂思维,这是巴赫音乐的核心,也是雷格尔所要传递的精华。

雷格尔认为无论是巴赫的赋格曲还是贝多芬的交响曲,从本质上来说是没有区别的,大型乐曲的整体构成固然复杂,理解起来较为困难,但如果将它们分解为多个小部分,一部分一部分地去理解,那么便很好地被大家所理解。如果说巴赫的原曲是用多种语言向我们诉说,那么雷格尔用双钢琴改编后的则是用一种语言来描述,对于这种语言或许更加纯粹,更容易聆听,更容易让普通人去理解和欣赏。

巴赫在《F大调第二勃兰登堡协奏曲》中所使用的乐器包括羽管键琴、高音小号、双簧管、长笛、大提琴、中提琴、小提琴,并利用它们各自的特点来填满乐音体系,也就代表着这它们分别同低音、次中音、中音、高音声部对应[5]。为了追求音乐上的对比与统一,巴赫往往是利用不同乐器和不同声部的表演形式去调整各自音色和演奏的节奏;而雷格尔的双钢琴却是以自身的优势,将所要表达的低音区到高音区全体覆盖。这一方面,雷格尔充分运用了钢琴在个音区音色上的统一性,他对于钢琴不同音色的运用可谓是登峰造极。他研究解析原曲中每种乐器的特有的声部特点,发现其特有属性,再将其进行表演形式的再搭配,进而实现了双钢琴的完美配合,让人享受一种新的听觉盛宴。

尽管雷格尔在钢琴领域上获得的成果不如其作曲方面,但不能否认他既是作曲家也是钢琴家这一事实。正是由于雷格尔对钢琴音乐的不懈追求和不断研究,这才让他对钢琴音乐有着非同一般的理解,才会创造出“新一代”的钢琴音乐,如雷格尔改编的《贝多芬主题变奏曲和赋格曲》的双钢琴作品被后人改编为了管弦乐曲。

三、结 语

巴赫的《F大调第二勃兰登堡协奏曲》是大协奏曲形式中最具有影响力的作品之一。但雷格尔的双钢琴改编作品,将巴洛克、古典、浪漫主义风格结合当代音乐潮流融为一体,赋予古典主义新的生命力。改编的双钢琴《F大调第二勃兰登堡协奏曲》无论从节拍、速度、力度、调性上都和原曲保持一致,将管弦乐中高音小号、长笛、双簧管和小提琴这四件独奏乐器的丰富色彩巧妙转移到钢琴上,用严格的和声写作和精巧的结构编排把巴洛克时代重要的管弦乐协奏曲形式演绎得淋漓尽致。虽然是改编作品,但是仍然透露着雷格尔自身的音乐特征。

雷格尔拥有一段传奇而又灰暗的人生。生前,他一直为了古典和纯音乐而奔走;死后,其思想仍不能被世人所接纳。他接受过很多前辈的指点,也演绎过无数大师的杰作,最终创造出属于自己的那份音乐经典。今天看来,雷格尔的精神是除了音乐之外留给我们最大的精神财富,终有一天世人会给他一个中肯的评价。