低渗、特低渗轻质油藏溶解气驱气体流动临界饱和度研究

——以中原油田为例

2021-06-25高志飞袁广均

高志飞,许 寻,王 坤,袁广均

(中国石化中原油田分公司勘探开发研究院,河南濮阳 457000)

中国低渗透石油资源储量丰富,远景储量占全国石油资源总量的49.00%,高效开发低渗特低渗储层具有重要战略意义[1-3]。低渗特低渗储层开发主要受注水困难等因素影响,早期依靠天然能量开采,中后期需要补充能量开采,补充能量的时机主要根据矿场生产情况确定。刘玉明等通过对低渗油田不同开采方式进行室内长岩心实验评价,认为WZ11-7低渗油田不宜采用衰竭方式开发,建议采用早期注外输气和液化气段塞补充地层能量[4];黄兴等通过对低渗孔洞型碳酸盐岩油藏开展长岩心衰竭物理模拟,指出低于泡点压力时气体是非连续相,导致气油比不能迅速增加,且在优化开发方式调整时机上提出地层压力为泡点压力的0.80倍时为最佳压力[5];穆龙新等对苏丹地区砂岩油藏衰竭式开发特征研究认为,压力降至泡点压力的0.80倍时转注水开发能获得最大采收率[6],但对于相关内容的机理并没有展开介绍;赵瑞东等针对稀油及稠油气相的异相成核研究表明,气泡优先在多孔介质表面形成,气泡在稀油中的生长速度较快,容易形成连续气相[7];鹿腾等运用物理模拟及数值模拟方法研究稠油溶解气驱过程中气泡形成的微观机理,指出贾敏效应等会造成气泡暂时滞留于孔喉中[8];L.P. Dake 曾指出均质储层溶解气驱气体流动临界饱和度一般为孔隙体积的5.00%,也可能高达孔隙体积的15.00%[9];吴浩君等的研究结果表明,近临界油藏废弃压力为18.00 MPa时油的采收率可达到39.10%[10];董炳阳对低渗挥发性油藏的研究表明,室内长岩心衰竭开采至19.80 MPa时形成游离气[11]。本文通过模拟两组天然岩心拼接的长岩心物理模型,模拟了低渗、特低渗油藏的弹性-衰竭开发过程,研究该类油藏溶解气驱过程中的气体流动临界饱和度特征,为确定该类油藏溶解气驱过程中气体流动临界饱和度提供了一种简易且准确的方法。

1 实验样品、方法及流程

1.1 实验样品

本实验选取中原油田两个区块的样品开展对比研究。物理模型基础数据见表1,地层油数据显示样品1为高泡点压力挥发性轻质原油,样品2为轻质黑油;岩石物性数据显示,样品1拼接长岩心的调和渗透率为20.74×10-3μm2,样品2拼接长岩心的调和渗透率为4.24×10-3μm2。

表1 模型基础数据

1.2 实验方法及流程

对两组样品的地层油开展高压物性测试分析,分别进行单次闪蒸、恒质膨胀、多级脱气等实验,执行标准为GB/T 26981-2011,所使用的的仪器主要有HB PVT300/100型多功能PVT分析仪、HB高温高压落球黏度计、Agilent 7890GC气相色谱仪、DA-100振荡式密度计、Ruska气量计、梅特勒AE200电子天平。

长岩心衰竭实验所用的长岩心模型为目标区块的天然岩心。钻取目的层直径2.5 cm、长度5.0~9.0 cm不等的天然岩心,按布拉法则拼接成总长100.0 cm的长岩心,为避免岩心末端效应的影响,岩心末端使用滤纸减弱末端效应。仪器主要有长岩心夹持器、ISCO 100DX注入泵、Ruska气量计、梅特勒AE200电子天平。长岩心衰竭实验流程见图1。

图1 长岩心衰竭实验流程

实验步骤:

(1)将清洗好的岩心按照布拉法则排序,依次置于长岩心夹持器中,加热至地层温度。

(2)分别从注入、采出两端抽真空24 h,饱和地层水并标定系统体积压力关系。

(3)在一定压力下,用石油醚驱替地层水直至不出水为止。

(4)逐步提高回压压力、环压压力及入口压力,使入口压力及出口压力达到地层压力。

(5)在地层压力下用地层油驱替石油醚,直至采出端气油比与PVT测试气油比一致。

(6)关闭注入端,通过回压泵控制出口压力,通过环压泵控制环压压力,保持环压始终比岩心内流体压力高4.00~5.00 MPa;开始弹性-衰竭开采模拟,当流体压力大于泡点压力时每次下降4.00~5.00 MPa,当流体压力小于泡点压力时每次降低2.00 MPa左右,待入口压力与出口压力一致,记录时间、压力、油重、气量、大气压、室温等数据。

2 实验结果与分析

2.1 PVT实验结果

利用PVT分析仪分别对样品1、样品2的地层油开展单次闪蒸、恒质膨胀、原油黏度测试和多级脱气等实验,样品1、样品2的PVT数据如图2所示。由于PVT分析不需要测量黑油油藏恒质膨胀过程中的液相体积含量、气相黏度等数据,故实验中没有相关的数据;而液相体积含量对分析长岩心实验中液相体积和两相流动能力具有重要作用,因此本文使用Schlumberger公司的PVTPro PVTz2014.1相态模拟软件,在拟合样品泡点压力、相对体积、地面死油密度等实验数据的基础上,对恒质膨胀实验的液相体积含量及气体黏度进行预测(图2)。

图2a为样品1的PVT分析数据。多级脱气实验的液相气油比在泡点压力以下时随着压力降低而降低,在29.62 MPa时气油比降低至234.20 Scm3/g。恒质膨胀实验液相含量曲线表明,在29.62 MPa时液相含量占双相体积的62.25%,即气相占双相体积的37.75%。

图2b为样品2的PVT分析数据。多级脱气实验的液相气油比在泡点压力以下时随着压力降低而降低,在11.34 MPa时气油比降低至103.81 Scm3/g。恒质膨胀实验液相含量曲线表明,在11.34 MPa时液相含量占双相体积的54.56%,即气相占双相体积的45.44%。

图2 样品PVT分析数据

泡点压力以下时,气相黏度随压力降低而减小,液相黏度随压力降低而增加,气、液两相黏度随压力降低呈相反的趋势,液相黏度整体较气相黏度高一个数量级,且随压力降低黏度差变大,气相较液相更容易流动。

2.2 长岩心衰竭实验结果

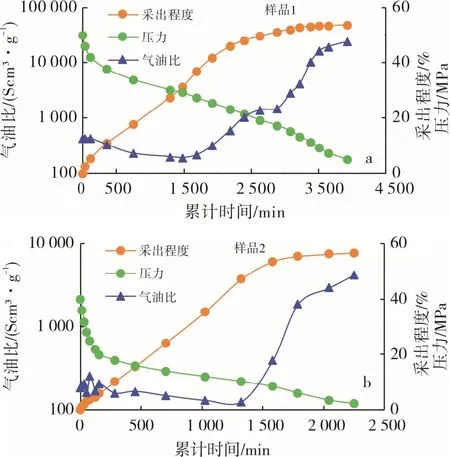

图3为样品1和样品2的长岩心衰竭实验结果。利用长岩心衰竭实验,分别研究了时间与气油比、采出程度、压力的关系。

当流体压力高于泡点压力时,两组样品的气油比与原始气油比基本一致;低于泡点压力时,气油比先降低,当压力足够低时,气油比迅速增加,拐点对应的气体饱和度值为气体流动临界饱和度,对应压力为“拟泡点”压力[12-13]。

样品1压力低于其泡点压力41.95 MPa时,由弹性开采进入衰竭开采阶段,气油比从高于泡点压力时的431.00 Scm3/g逐渐降至29.21 MPa时的190.89 Scm3/g,此时压力为泡点压力的69.63%,然后气油比在压力为27.31 MPa时开始快速增加,表明压力为27.31 MPa时长岩心中产生游离态天然气,即29.21 MPa更接近样品1的拟泡点压力,约为饱和压力(泡点压力)的0.70倍;采出程度曲线显示,样品1在拟泡点压力时采出程度为31.30%,最终采收率可达到53.54%(图3a)。

样品2压力低于其泡点压力21.43 MPa时,气油比从高于泡点压力时的185.34 Scm3/g逐渐降低至10.25 MPa时的128.90 Scm3/g,此时压力为泡点压力的47.84%,然后气油比在压力为8.49 MPa时开始快速增加,表明压力为8.49 MPa时长岩心中产出游离态天然气,即10.25 MPa更接近样品2的拟泡点压力,约为饱和压力(泡点压力)的0.48倍;采出程度曲线显示,样品2在拟泡点压力时采出程度为47.40%,最终采收率可达到56.75%(图3b)。

图3 样品长岩心衰竭实验结果

2.3 实验结果分析

PVT多级脱气实验表明,地层流体的溶解气在压力低于泡点压力时,地层油(液相)溶解气含量即气油比随压力减小而降低;对比长岩心实验的气油比与多级脱气实验的气油比(图4),当压力在拟泡点压力以上时,两组样品的长岩心气油比与PVT多级脱气实验中地层油的气油比(溶解气)基本重合,说明地层油在岩心中的溶解气含量与多级脱气实验中地层油的溶解气一致。多级脱气与长岩心衰竭不同之处在于多级脱气在一定压力下只排气顶,不采地层油,所测得的气油比反映了液相的气油比;而长岩心实验地层压力在拟泡点压力以上时,采出油和油溶气,气油比和PVT的液相气油比一致,说明束缚气受多孔介质吸附[14-16]不参与流动,在拟泡点压力以下时,气油比大于PVT的液相气油比,长岩心采出地层油和可流动气。

图4 长岩心衰竭实验与PVT实验的气油比对比

PVT恒质膨胀实验,又称恒组成膨胀实验,在没有原油采出的情况下,测试样品的高压物性参数,并与PVT恒质膨胀实验结果类比。假设长岩心降压过程中采出的油和气仍存在于系统中,表1显示两组长岩心束缚水饱和度分别为37.00%和32.00%,按照恒质膨胀分析的气相占油气两相的比例分别为37.75%和45.44%,折算其在长岩心油、气、束缚水三相中的占比,样品1中地层压力为29.62 MPa时气相在岩心中的饱和度为23.78%,样品2中地层压力为11.34 MPa时气相在岩心中的饱和度为30.90%,即在衰竭过程中,气体流动临界饱和度达到23.78%和30.90%时仍未参与岩心中流体的流动,远高于L.P. Dake等提出的15.00%[9]。

3 结论

(1)在长岩心实验中,地层油随着地层压力降低,气油比首先低于原始气油比,当地层压力低于拟泡点压力时,气油比则开始增加。当地层压力处于泡点压力与拟泡点压力之间时,产生的非游离态的天然气在低渗岩心中最大占孔隙体积的23.78%,在特低渗岩心中最大占孔隙体积的30.90%。

(2)拟泡点压力值与储层岩石物性和流体物性相关,在低渗挥发性油藏中拟泡点压力为泡点压力的0.70倍,而特低渗黑油油藏的拟泡点压力为泡点压力的0.48倍,以气体流动临界饱和度对应的拟泡点压力为二次开发的最小压力,远低于现有文献中的数值(泡点压力的0.80倍)。

(3)两组实验结果表明,挥发性油藏在地层压力低于拟泡点压力时,采收率有较大的增加空间,而黑油油藏原油挥发能力较弱,在低于拟泡点压力时采收率增加较少。为保证地层能量利用率,建议矿场开发时油藏井底流压保持在拟泡点压力以上。

猜你喜欢

——以塔里木油区为例