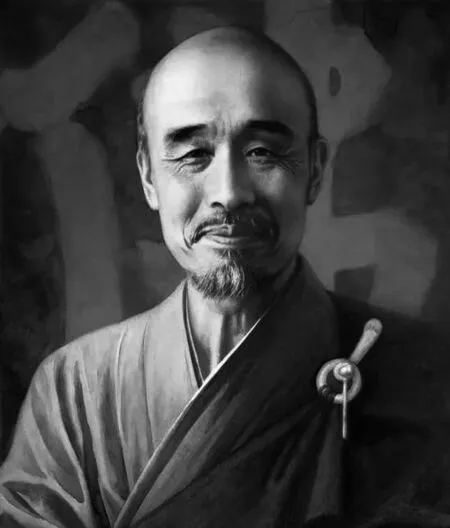

李叔同对中华文化艺术贡献述略

2021-06-25路新明

■路新明

李叔同(1880-1942年)是中国话剧的开拓者之一,在文学艺术上,诗词、书法、绘画、音乐、篆刻、戏剧样样精通,并能把各种艺术融汇贯通,充分体现了他的艺术天分。1918 年剃度于杭州虎跑寺,法名演音,号弘一。其后的24 年时间里,芒鞋藜杖、缁素皈仰、专研《南山》,孜孜以复兴戒律为己任。行脚各地,讲经说法,尽力弘扬,通过书写佛语以翰墨与众生结法缘。正如美学家朱光潜说:“弘一法师……是以出师的精神做入师的事,入世事业在分工制下可以有多种,他是从文化思想这个根本上着眼。他持律那样谨严,一生清风亮节,永远廉顽立懦,为精神文化树立了丰碑。”其一生的践行都在忧国忧民,无论以怎样的身份显现,始终在为他人着想。“不为自己求安乐,但为众生得离苦”是其最真实的写照。

关于李叔同的一生,他的弟子丰子恺评价“由翩翩公子一变为留学生,又变而为教师,三变而为道人,四变而为和尚。每做一种人,都十分的像样。”观其一生横跨了整个中国近代史。生活的环境正处于家国破裂,山河喋血、民族生死存亡的战争时刻。在此期间的爱国志士为救国于危难,展开了一系列运动,从不同的角度寻求着各自不同的救国方案,他们纷纷提出教育救国、文学救国、实业救国、科学救国的主张。一些以救国为目的的知识分子提出了变革旧习俗的主张,但伴随着太平天国运动、洋务运动的失败而逐一告终。但这并未打消仁人志士爱国救国的热情,反而激起了更多的知识分子依旧持续的探索。在中华大地饱受西方列强无情践踏和残酷掠夺之际,许多有志之士如康有为、梁启超、谭嗣同等人尝试以变法来救国图存。鲁迅、郭沫若等人则试图以文学思想来唤醒沉寂的国人。此时的李叔同私淑康有为、梁启超,因提倡维新之思想而追随康、梁二人主导的维新变法。曾自刻一印章云:“南海康君是吾师’,可见其追求进步,积极向上的思想。据僧睿《弘一大师略传》“师生而颖异,读书过目成诵。志学之年,即知爱国。谓中华老大帝国,非变法无以图存。”为了挽祖国的危亡,挺身而出。他常说:“老大中国,非变法无以图存。”由此可以看出面对祖国的一步一步的沦陷,民族危亡之际,李叔同先生不断追求其先进的思想。积极投身于社会活动之中,希望凭尽一己之力挽救民族。“迨闻康有为戊戌之政变,似有合乎怀抱,于焉救世之心,亦日甚一日。”戊戌政变失败后,大师深知北方之事已无可挽回,且已有传言他为康梁同党,被当局视为叛党之流,于是奉母亲及眷属南下到上海避祸。所以到了“戌戌政变失败后,有人说他是康、梁同党。可见李叔同已实际投入到维新变法运动。

李叔同爱国为民的担当还体现在他作品的字里行间,其在《李庐诗钟自序》说到“索居无俚,久不托音。短檠夜明,遂多羁绪;又值变乱,家国沦陷,山邱华屋,风闻声咽……”庚子年正值大师二十岁,此年为1900年,中国面临列强的瓜分,这篇序言介绍了作品的写作背景,表现了其在家国沦陷,山邱华屋境况下的悲愤心情,使我们窥见作者初涉文坛时那种以家国为念的自觉精神。想必,他那时的诗钟对联应不光是空梁落燕、庭草无人闲情的逸趣。“有愧向哲”四字体现出先生面对祖国沦陷时深深的自责与愧疚,先生作为祖国的一份子的责任与博大的家国情怀在自序诗中充分的体现。戊戌变法失败后,中国将向何处去?使之不少有识之士迷惘彷徨,李叔同先生与所有爱国志士一样,依然在革命洪流中继续摸索。

面对祖国河山的沦陷,广大民众身陷战争的苦难,先生为之鞠洒悲愤的热泪,开始探索国家发展的道路。此时正值日本明治维新的革命,通过明治维新运动基本上完成了民主和民族革命的任务,扭转了日本民族的历史命运。对于中国当时的国情有借鉴的价值。弘一大师在母故后,东渡日本。在日本留学六年,即使身在异国,仍时刻担忧祖国。曾填《金缕曲》一阕留别祖国,并呈同学诸子,词曰:“披发佯狂走。莽中原,暮鸦啼彻,几枝衰柳……二十文章惊海内,毕竟空谈何有?听匣底苍龙狂吼。长夜风眠不得,度群生那惜心肝剖?是祖国,忍孤负。”此诗是在弘一大师正值26 岁即将离开祖国东渡扶桑求学之际所作,这年他的慈母去世,对他心灵打击很大。再加上国事维艰,民不聊生,李叔同陷入空前的悲愤和迷茫。他决意去日本求学,寻求强国之道。其中词的开头首先描述自己“披发佯狂走”。出国留学是因为眼见祖国山河破碎却无人收拾。莽莽中原,只剩得暮鸦啼彻、衰柳依稀、西风依旧。因而使许多像他那样出国寻真理的“离人消瘦”写离别之情。“太息”“相思”表达了对祖国的相思和离愁之情更甚于酒。再回顾自己二十年的人生,如柳絮浮萍,年年飘泊,“遮难回首”。李叔同先生出生于天津名望家族,在他出生时,父已六十八岁,即在四岁时父亲去世。后考入南洋公学师从蔡元培,读书奉母时,才情横溢,风度翩翩,在文艺界小有名气。他为上海名人器重,交游日广,终以“才子”驰名于上海。对这段经历,从“二十文章惊海内,毕竟空谈何有”词句可以看出他认为那只是书生之气和不切实际的空谈。于是,他长夜不眠,想到济苍生于水火,救国家于危难,只有忍辱负重,披肝裂胆,在所不惜。全词写景抒情,叙事言志,浑然一体,激荡着一股浩然正气和爱国热情。

先生留学期间除了专攻油画以外,还兼修音乐,留日期间与好友一同创办了中国第一本音乐期刊《音乐小杂志》促进了祖国新音乐的发展,这些在中国的新音乐史上都起到了启蒙的作用。林子青先生在大师年谱与遗墨一书中记载:“在民国三年四月十五号,春柳剧场假南京路外滩口谋得利开幕。新剧同志会会员悉隶之,其间以路远还未及即至者亦数人,名以春柳,从初志也溯自乙巳,丙午间,曾存吴、李叔同、谢抗白、李涛痕等,留学扶国文艺之堕落,亟思有以振之;顾数人之精力有限,而文艺之类别綦繁营井失,不如一志而冀有功;于是春柳社遂出现于日本之东京,是为我国人研究新戏之始,前此未尝有也。未几,徐淮告灾,消息至海外同人演巴黎《茶花女遗事》,集资赈之,日人惊为创举,噴啧称道,新闻纸亦多谀词。”为了赈济淮北的水灾,春柳社首次在赈灾游艺会公演法国小仲马的名剧《巴黎茶花女遗事》,通过话剧的形式集资赈灾以救民于水火,在思想与行动上近乎完美的阐释了祖国一份子的应有之责,所行之处无不体现出对国家的担当。

先生归国后,正值辛亥革命,面对当时国家情形,他填了《满江红》一阕以抒发自己的博大胸怀。词曰:“皎皎昆仑……算此生不负是男儿,头颅好荆轲墓,咸阳道。聂政死,尸骸暴尽大江东去,馀情还绕。魂魄化成精卫鸟,血花溅作红心草。看从今一担好山河,英雄造。”学成归国后的理想抱负与爱国之情溢于言表。面对国难,月夜看刀,闻鸡起舞,仰天长啸,壮怀激烈,决心报效祖国。“恩仇多少”,明显表现出中国人民对帝国主义及满清统治者怨恨。因此,为推翻腐朽的帝制,成立民权政府,争取人民民主权利,他们“只手裂开鼷鼠胆”,拿起简陋武器进行英勇斗争。欣慰的是自己也有一颗爱国报国的“好头颅”“好思想”,然而至今尚未辜负男子汉的铮铮铁骨,亦愿同革命志士一样生能舍己为国。他们虽如“大江东去”,为国捐躯,但他们的爱国豪情“余情还绕”,他们的魂魄化作矢志不移、奋斗不息的精卫鸟,他们的鲜血溅作盛开的胜利红花,将换来中国的新生。所以,在词尾处充分的展望:“一担好河山,英雄造。”对祖国美好的未来表示了热烈的憧憬,对推翻封建帝制,缔造民国的英雄烈士表达了无限的赞颂。意境优美,旧典新用,深深隐喻弘一大师炽热的爱国情感。

其间在1910年归国至1918 出家的八年中,先生主要从事艺术教育,希望通过艺术引导学生,并将先进的思想通过教学传递于学生。其后应杭州浙江第一师范聘,教授图画、音乐、试图通过艺术的熏陶启迪民心,是我国最初学习西洋绘画、音乐、话剧,并把这些艺术传到国内来的先驱者之一。”通过引进的新的思想,与丰富多样的艺术形式,不仅使我国的艺术发展有了新的开端,更是对我国现代的艺术教育产生了开天辟地的影响。他教的图画,采用过石膏像和人体写生,在国内艺术教育上是一个创举。音乐方面,他利用西洋名曲作了许多名歌,同时又自己作歌作曲,对学生灌输了新音乐的思想。学生中有图画音乐天才的,他特别加以鼓励和培养。如后来成名的丰子恺的漫画、刘质平的音乐,就是李叔同一手培养起来,此校设有手工图画专修科,课余还组织校友会,分运动、文艺两部。1945年教育家黄炎培到杭州师范参观时,曾加以介绍说:“其专修科的成绩殆视前两江师范专修科为尤高。主其事者为吾友美术专家李君叔同(哀)也。”作为艺术教育家,弘一大师改变了国内传统的艺术学习模式,引入了西方绘画中的写生教学法。在浙江一师采用现代教育法进行授课。李叔同是中国第一个聘用裸体模特教学的人,也是最早在中国介绍西洋画知识的人,是中国油画之鼻祖。与此同时,他同教育家、作家夏丏尊共同编辑了《木刻版画集》。他也是中国现代版画艺术的最早创作者和倡导者,为中国的近现代的教育发展做出了历史性的贡献。

1918 年旧历7 月13 日,先生辞去学校的教务,决心至虎跑定慧寺从皈依师了悟老和尚披剃出家,正式名为演音。-晚清至民国,佛学风靡,许多进步的知识分子和革新者常以佛学来鼓舞斗志,对佛学推崇备至。认为“善学佛者未有不震动奋勇而雄强刚猛者也、佛教之信仰、乃智信非迷信、乃兼善而非独善、乃入世而非厌世”。在这种思潮下他走进了佛门,他以一种宗教的方式来探寻如何创建和平、宁静的理想社会,希望能以佛学思想教化臣民,净化灵魂,减少痛苦,使社会能像佛寺一样平和安宁,使人们的心灵能像出家人那样慈善。古人曰:“出家乃大丈夫事,非将相之所能为”。只有放下世间的名利与浮华,消除杂念,心无旁骛,方可证得菩提。弘一大师是一位爱国高僧。大师说过:“念佛不忘救国,救国必须念佛。”并加跋语云:“佛者,觉也。觉了真理,乃能誓舍身命,牺牲一切,勇猛精进,救护国家,是故救国必须念佛。”在常人眼中,出家的原因大多由于在世间碰壁,亦或消极踏入佛门,李叔同却非如此。其学生丰子恺曾说:“李先生不是“走投无路,遁入空门”的,而是为了人生根本问题而做和尚的。他是真正地做和尚,他是痛感于众生疾苦而“行大丈夫事”的。”通过对弘一法师年谱的阐述,可以得知弘一法师其父信奉佛法,“七八岁时从王孝廉学《大悲咒》《往生咒》等见而甚喜,常从旁听之,旋亦能背诵。”幼小的心灵里已种下善良的种子。十五岁那年作“人生犹似西山日,富贵终如草上霜。”的诗句,感慨人生就像西山的太阳终究会落下,富贵如草上的霜终究会化去。说明早在少年时的他就对人生看的很通透。而在面对战乱带给人们的家破人亡、生离死别时,如何消除世间的痛苦,也许是弘一大师李叔同一生中不断的探索。因此他选择通过佛法度化众生。只有从内心深处的洗涤亦可帮助人们脱离最根本的的苦痛。

李叔同亦属于人世间的。正如在《普贤行愿品》卷四十“是故菩提属于众生,若无众生,一切菩萨终不能成无上正觉”的经文。佛法很适合新时代潮流,在现实社会中对精神文明建设也能起到积极作用。弘一大师李叔同又说:“佛法本以出世间为归趣,其意义高深,常人每难了解,若“药师法门’,不但对于出世间往生成佛的道理,屡屡言及,就是浅近的现代实际上人类生活亦特别注意,如经中所说:‘消灾除难,离苦得乐,福寿康宁,所求如愿,不相侵陵,互为饶益’等,皆属于此类。就此可见佛安宁,使人类在这现生之中,即可得到佛法的利益。”众生是在世间的人,没有众生,何谈菩萨。只有在人间方可体会生老病死,爱离别等各种苦痛。众生亦可获得菩提心,最终证得果位。他是处于世间亦为出世间。作为世间他与众生同样,有鲜活的生命体,爱恨情愁的情感体验。作为出世间他放下一切世间繁华,以“无我”“利他”的精神度化众生,发愿为众生承担一切痛苦,以菩萨的形象显示于人间。

李叔同遁入空门后,通过书写佛语与众生结缘。正如汉代的杨雄在《法言·问神》中提出了著名的“‘心画’说:言不能达其心,书不能达其言,难矣哉!故言,心声也;书,心画也。”这一理论为历代书家所继承发展。如北宋书法理论家朱长文说:子云以书为心画,于鲁公信矣,清代刘熙载在《续书断》说:扬子以心为书画,故书也者,心学也。”书法艺术是以线条组成的抽象艺术,通过文学涵养和艺术审美表达心灵的世界。李叔同以书达意,在世间留下众多偈语手书,如“具足大悲心”,“戒是无上菩提本,佛为一切智慧镫”,“我当于一切众生犹如慈母”,“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”。字里行间散发着以悲心利益众生的心愿。1942年弘一法师李叔同圆寂于温陵养老院,最终留下“悲欣交集”四字。对于此四字的解释众说纷纭,笔者认为其“悲”是慈悲,大师一生慈悲于世人,而在他圆寂之时中日战争依旧持续,离开之际悲悯世间人仍然在水深火热中挣扎着生存,“欣”是指自己获得圆满而往生西方极乐。他在弥留之际仍牵挂众生的苦乐。

李叔同一生成绩斐然,是集诗词、书法、篆刻、美术、话剧、音乐、宗教于一身的大成就者。先艺术天才,而留学生,而艺术教育家,最后成为律宗高僧。不论是在出世还是入世,都以不同的身份呈现。李叔同的一生为推动中国近代社会的前进做出了巨大贡献。他曾陷身变法以求国家富强,东渡日本却依旧心系祖国,践行教育渴望以艺术启迪民心,遁入空门寻求以佛法度化众生脱离苦海。其忧国忧民思想,普度众生的愿望,使其所行之处无不留下慈悲与平静。他的一生俯身到了尘埃里,最终也让自己的心在尘埃里开出了花,最终永垂千古。