基于ADTD资料的浙江地区多回击地闪特征分析

2021-06-24崔雪东张卫斌顾媛田德宝

崔雪东 张卫斌* 顾媛 田德宝

(1 浙江省气象安全技术中心,杭州 310008; 2 浙江省嘉兴市气象局,嘉兴 314050)

引言

雷电是伴有闪电和雷鸣的自然现象,发生时产生强烈的电磁脉冲,通常伴随强降水等灾害性天气活动[1],是最严重的十大自然灾害之一[2]。雷电定位系统是当前获取闪电信息的有效途径,通过对地闪回击产生的电磁场实现定位,是气象、电力、航空等部门进行雷电监测、雷电活动特征分析的重要依据,对雷电防护和预警具有指导意义[3-5]。回击作为雷电放电过程中最为强烈的子过程,具有强大的物理破坏性,同时产生的电磁脉冲可以对电子设备造成严重的损坏,一直是雷电研究的重要对象。

一次闪电放电可能有多次回击过程,国内外研究者采用不同的探测手段针对不同地区的多回击地闪的参数特征进行分析。Saba等[6-7]借助高速摄像机对巴西某地正、负地闪的回击特征进行了统计分析,发现负地闪的多回击占比远大于正地闪,其中平均回击次数为3.8次,另外正地闪的回击间隔平均值为负地闪的2倍。Thomson等[8]在Florida观测到每次地闪的平均回击数约为4.0次。郄秀书等[9]对兰州地闪特征分析发现,继后回击与首次回击强度比约为0.7,且20%负地闪的继后回击强度大于其对应的首次回击。Zhu等[10]发现安徽地区多回击地闪占70%,回击次数为3.3次,且回击间隔呈近似对数正态分布,有近40%的负地闪继后回击强度大于首次回击。另外一些学者[11-14]针对不同的定位网探测数据,对多回击地闪的参数特征做了相应的分析,无论是地闪中首次回击的比例,还是继后回击与首次回击强度之间的关系等,既有结果相近之处,也存在研究结论相差较大之处。

浙江省是我国雷电灾害的主要发生地之一,研究人员利用ADTD (Advanced TOA and Direction system)闪电定位系统资料对浙江省及部分地市的雷电特征作了较为详细的分析[15-17]。但这些分析并没有考虑定位资料以放电辐射源的形式给出,只笼统统计所有回击信息,尤其在考虑地闪频次、密度及强度特征分析中,需要将多次回击聚类为一次闪电并考虑多次回击的雷电参数特征。

本文将利用浙江省二维闪电定位系统监测的地闪数据,按照一定的聚类标准,区分探测地闪的首次回击和继后回击,并对多回击闪电进行归闪,进而分析浙江地区多回击地闪的参数特征,为更高质量地使用ADTD地闪资料提供技术支撑,同时对不同定位系统的对比分析及算法研究提供有意义的参考价值。

1 资料及方法

本文资料来源于浙江省ADTD二维闪电定位系统所探测的2007—2018年的地闪数据。该系统于2006年底建成,由分别位于浙江省内11个地市的观测站组成,采用时差法和定向时差联合法进行定位,探测效率为80%~90%,平均探测范围为300 km,定位误差为0.5°。系统探测的每次回击包括以下要素:回击时间、位置、强度、陡度、定位方式等。由于二站定位监测的地闪集中在各站点周边,且以各站点为中心呈放射状分布,定位精度误差较大[18-19],故文中所分析的数据均已剔除定位方式为二站混合和二站振幅的地闪。

目前对于多回击地闪的归闪没有一个公认的标准,参照已有的研究,通常将发生在1 s或0.5 s之内的两次回击且定位距离小于5 km或10 km定义为一次闪电。本文采取GB/T37047—2018[20]的地闪归集方法进行归闪。具体方法是首先确定首次回击,若继后回击与首次回击的时间间隔小于或等于1 s、距离小于或等于10 km且相邻回击之间的时间间隔小于或等于500 ms则归并为一条闪电,其中首次回击的位置为该次地闪的雷击点;当不存在满足条件的继后回击,则认定此回击为单次回击地闪。本文将依据以上方法对2007—2018年间浙江区域内发生的所有回击进行归并处理。

2 特征分析结果

2.1 回击次数

根据对2007—2018年ADTD系统探测回击数及归并地闪的统计,12年间全省共探测回击2696951次,其中正回击89188次,占总回击数的3.31%。共发生地闪1930076次,其中单回击地闪1414055次,多回击地闪516021次,多回击地闪占总地闪的26.74%。从单回击地闪来看,正单回击地闪为86173次,负单回击地闪为1327882次,正单回击地闪占总单回击地闪的6.09%;而多回击地闪中,正多回击地闪共1475次,负多回击地闪共516021次,正多回击地闪占多回击地闪的0.29%。正多回击地闪的比值远远低于正单回击地闪的比值,这表明正地闪主要为单次回击,而负地闪相对于正地闪,更容易产生多回击的过程。

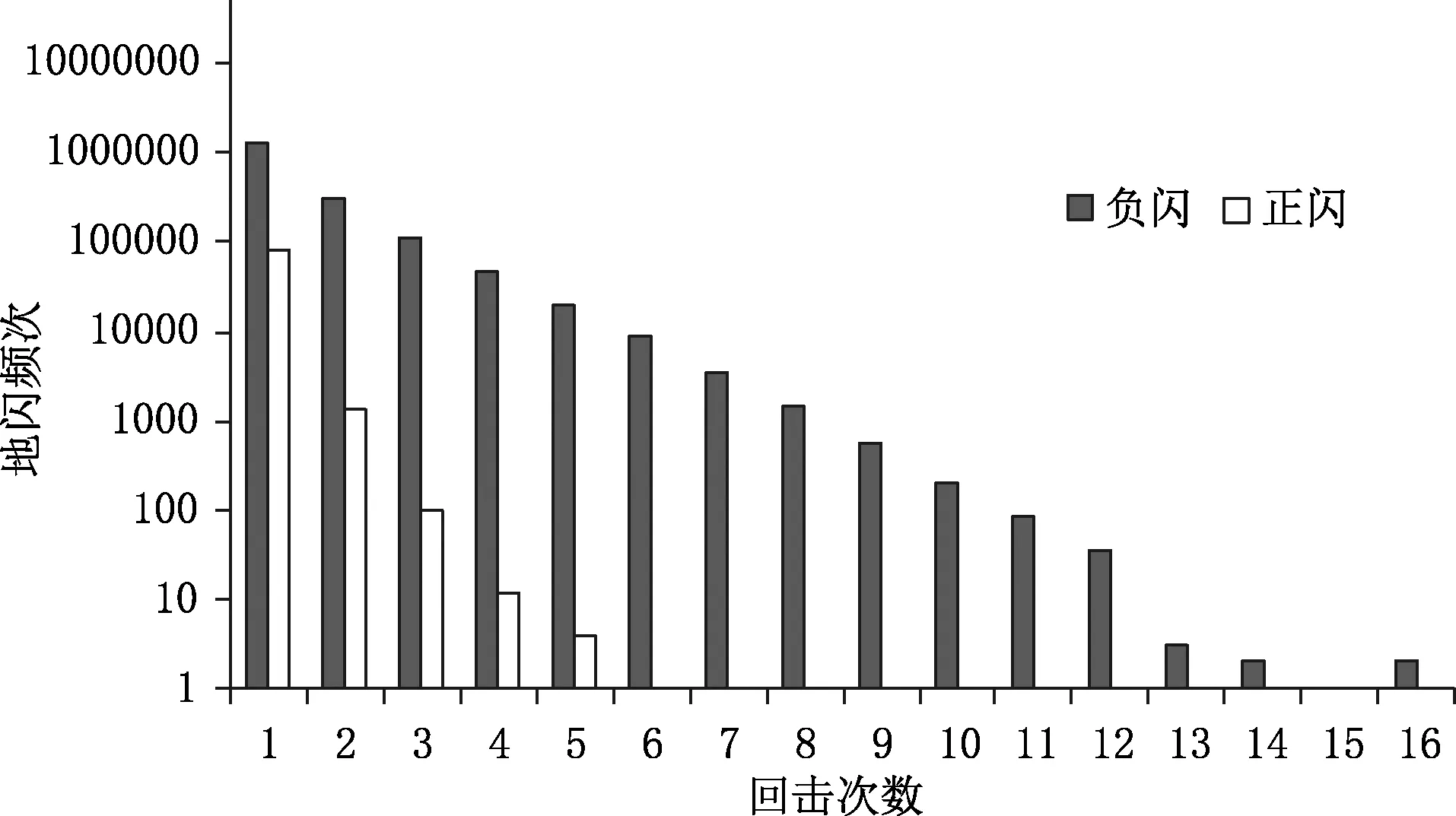

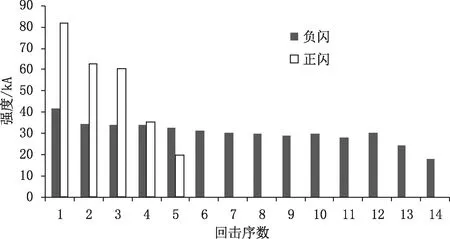

图1给出正、负地闪的回击数频次分布。从图中可以看出,多回击地闪的频次分布具有准正态分布特征,地闪频次比例随回击数的增加急剧减小,负地闪集中在5次回击以内,占总负地闪数的99%,地闪频次都超过1万次;正地闪集中在2次回击以内。单回击地闪所占比例最大,其正地闪高于负地闪;对于多次回击地闪频次比例,负地闪比值明显大于正地闪。本文的统计结果与部分观测结果具有一致性[11-13]。

图1 正负地闪回击数的频次分布

通过对地闪回击过程中回击数统计,得出负多回击地闪平均继后回击数为1.65次,一次过程最大回击数达21次;而正地闪平均继后回击数为1.04次,一次过程回击数最大为5次。可见负地闪的回击数远大于正地闪,这可能是因为正电流首次放电释放的电荷量较大,导致其继后回击次数偏少。

表1列举了国内外学者依据不同观测手段针对不同地区正、负多回击次数及单回击地闪比例。可以看出,本文中正、负地闪平均回击次数和单回击地闪比例与曾金全等[12]、李京校等[13]和Qie等[21]观测结果基本一致,这些文献的结论都基于对闪电定位系统探测地闪的分析所得。另外文中正地闪平均回击次数与单回击地闪比例与黎勋等[22]的观测结果较为一致,虽然负地闪的结果具有一定的相似性,但相比正地闪差异较大。

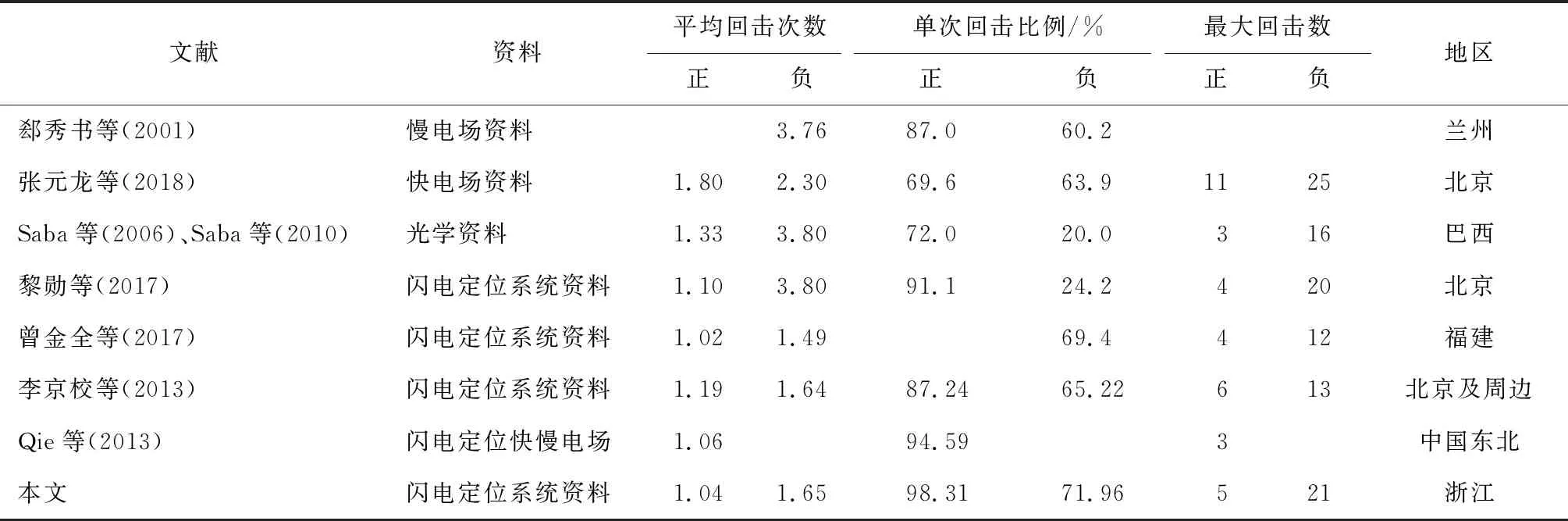

表1 不同地区正、负多回击地闪的回击特征结果对比

2.2 回击数的时间变化

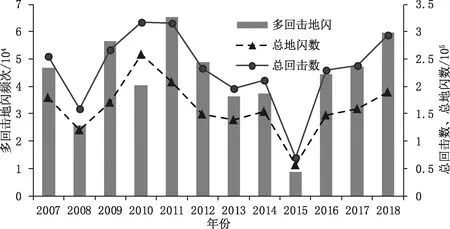

以往的研究表明浙江省地闪具有明显的时间分布特征[15,23],从逐年的总回击数、多回击地闪数和总地闪数来看(图2),三者都存在明显的年际变化,且变化趋势较为一致,多回击地闪数和总地闪数与总回击数的相关系数分别达到0.89和0.95,回击频发的年份单回击地闪和多回击地闪频次也较多。但也存在个别年份虽然回击数较高,但多回击地闪数偏少的情况,比如2010年回击数是十来年最高的一年,但多回击地闪数略高于多年平均值,而单回击地闪明显高于其他年份,所占的比重较高。

图2 2007—2018全省总回击数和地闪频数的年际分布

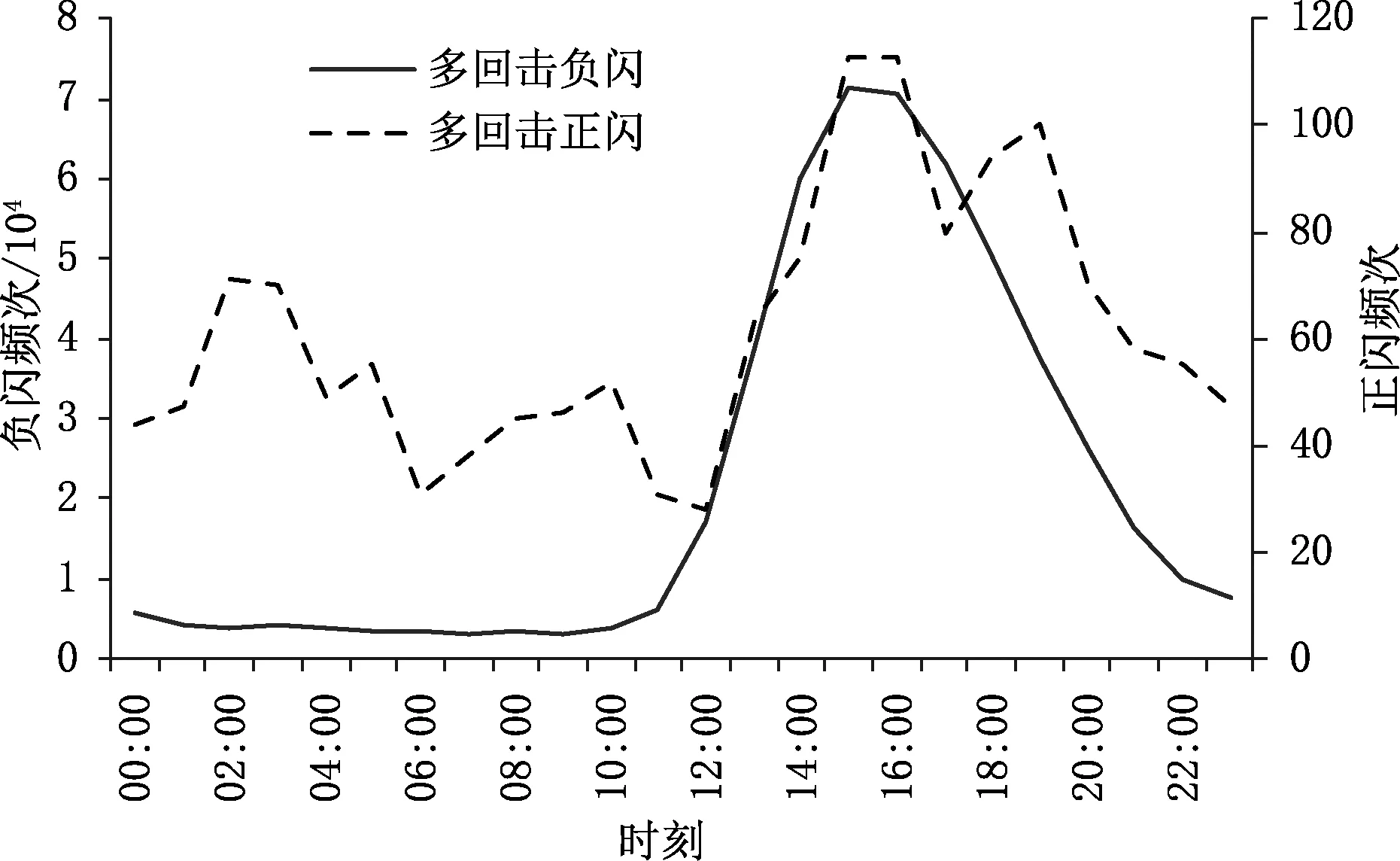

从正、负多回击地闪频次时段变化来看(图3),两者的变化分布趋势相似,午后和傍晚多回击地闪次数相对其他时段为高发时段,这与我省雷暴日变化特征相一致。正、负多回击地闪频次峰值稍有差别,负多回击地闪呈明显的单峰分布,峰值在15:00,后半夜和上午频次较少。正多回击地闪分布相比负地闪在时段分布上更为均匀,呈多峰分布,分别在02:00、16:00和19:00存在峰值,从一日之中的各时段频次占比来看,夜晚和上午正多回击地闪频次占比明显大于负地闪。

图3 正、负多回击地闪频次的日变化

2.3 强度变化

地闪回击电流强度反映雷暴放电的剧烈程度,是雷电防护中的重要参数之一。经对回击电流强度的统计,负极性总回击平均强度为-37.74 kA,正极性总回击平均强度为56.50 kA;负单回击地闪平均强度为-38.60 kA,正单回击地闪平均强度为55.96 kA;负多回击地闪平均强度为-36.89 kA,正多回击地闪平均强度为72.06 kA;负多回击地闪首次回击地闪强度为-41.53 kA,正多回击地闪首次回击地闪强度为81.83 kA。可见正地闪电流强度明显大于负地闪,且正、负多回击地闪首次地闪平均强度明显大于单回击地闪,这也说明了当电荷量较大时,放电通道较好,更易发生多回击过程。

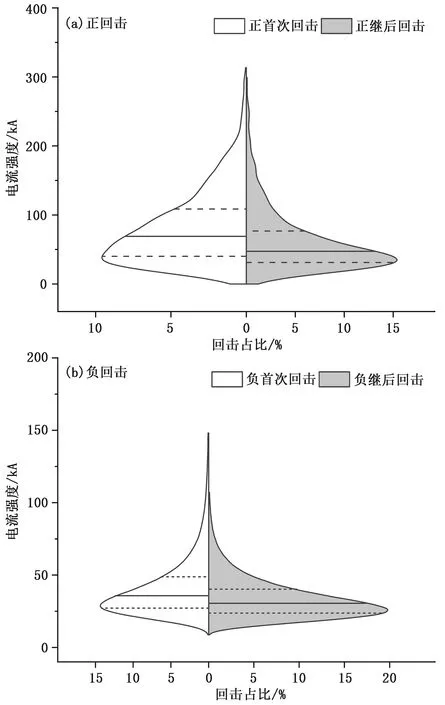

一般认为地闪的首次回击较继后回击的电场强度大,通过对正、负闪回击平均强度随回击序数变化的分析(图4),可以发现首次回击的平均强度明显大于继后回击。正负地闪继后回击平均强度随回击数的增加而下降,其中正闪的下降速度快于负闪。但就一次多回击地闪而言,并非所有的首次回击电流强度最大,正、负地闪首次回击为一次过程回击最大值的百分比分别为72.69%和55.00%,约2/5的闪电至少有1次继后回击强度比首次回击强。其他学者通过观测试验发现类似的结果[9,11],只是在比例上各不相同,在雷电防护中应考虑此现象。

图4 随回击序数变化的正负地闪回击平均强度分布

图5通过对不同电流强度区间首次回击数和继后回击数的占比来重点分析多回击地闪的强度特征,正、负首次回击数和继后回击数随强度变化呈明显的对数正态分布,电流强度在15~45 kA的回击发生最多。从首次回击与继后回击的强度分布来看,首次回击和继后回击强度的峰值基本一致,但继后回击相比首次回击的强度分布更为集中,在15~45 kA之间,正极性首次回击占32.07%,正极性继后回击占50.32%,负极性首次回击占75.43%,负极性继后回击占85.52%,继后回击占比较首次回击高十多个百分点。从正、负回击的强度分布来看,负回击相比正回击的强度分布更为集中,在15~35 kA强度区间内,负回击占比较正回击高三十多个百分点;另外在首次回击和继后回击频次峰值的强度区间分布上,负闪回击峰值在20~25 kA,而正闪回击峰值在25~30 kA,高于负闪一个区间。

图5 正(a)、负(b)首次地闪和继后地闪的电流强度分布(实线为50%分位强度值,虚线分别为25%和75%分位强度值)

通过强度的四分位分布可以看出,首次回击的各分位的强度值都明显大于继后回击各分位的强度值;且首次回击的强度分布较继后回击更为离散,尤其首次回击75%分位与中分位之间的强度差值大于其他区间。从地闪的极性来看,正闪的四分位强度远大于负闪,正闪25%分位与中分位强度是负闪的1.5倍左右,而75%分位则达到2倍左右,反映了正闪容易产生较大强度的放电。

2.4 间隔时间

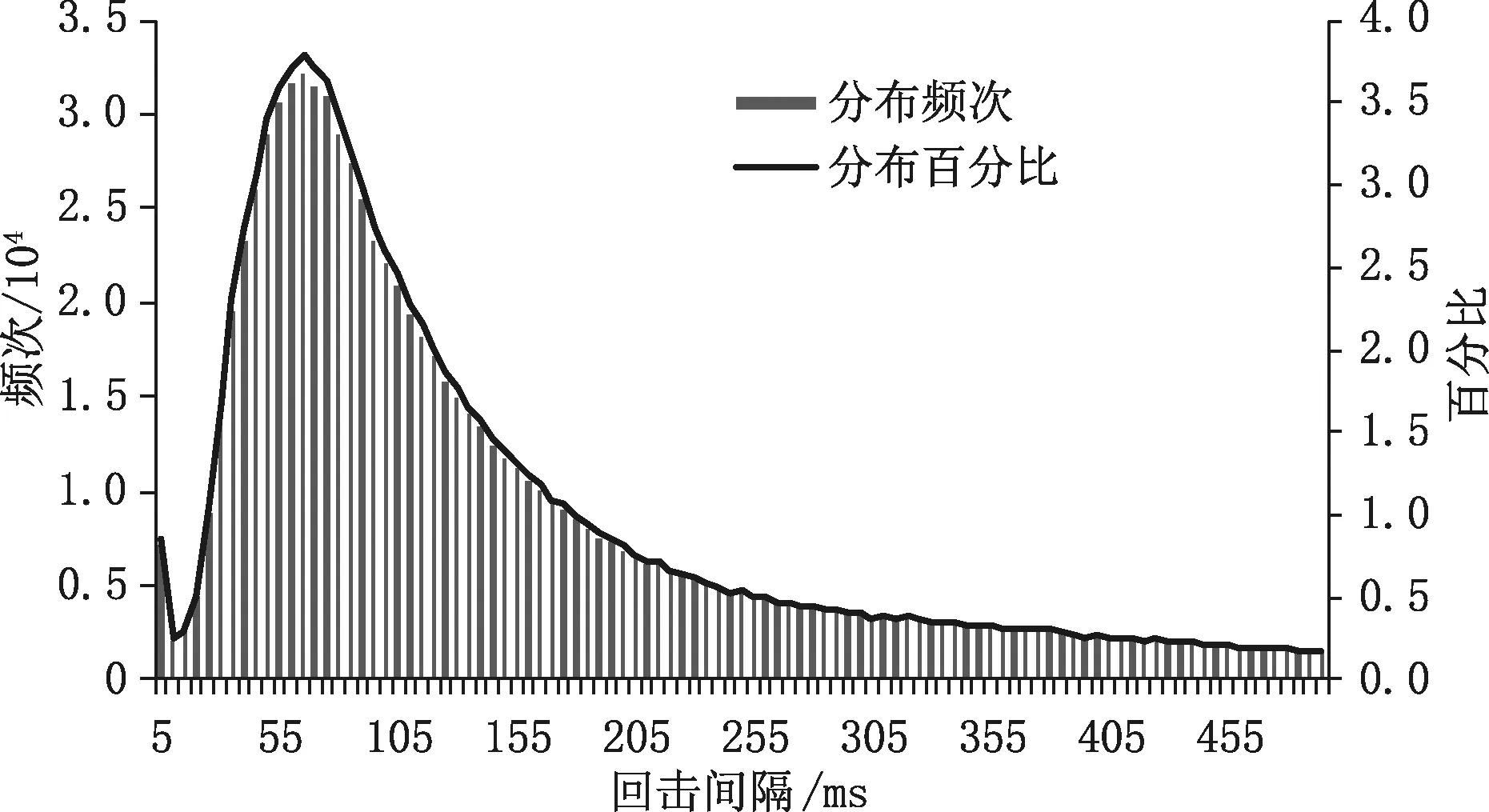

通过对多回击地闪相邻两次回击间隔时间进行统计,总的地闪间隔时间算术平均值为138.11 ms,几何平均值为98.85 ms,其中负地闪间隔时间算术平均值为138.14 ms,几何平均值为98.95 ms,正地闪间隔时间算术平均值为125.47 ms,几何平均值为56.73 ms。间隔时间的几何平均值远小于算术平均值,另外正地闪的间隔时间小于负地闪。从各类研究的结果来看[9,12,22],相邻多回击地闪之间的间隔时间相差较大,本文结果与曾金全[12]研究结果相近。不同的归闪方法和不同的样本量都可能导致平均间隔时间之间存在较大的差异。以每5 ms为间隔统计各区间回击次数占总回击数的百分比(图6),可以看出,不同回击间隔时间与分布频次服从对数正态分布,发生频数最高的间隔时间约为60 ms,回击间隔时间主要集中在30~130 ms之间,占所有回击数的59.15%,当间隔时间大于250 ms,每个区间内回击频次占比均不足1%。

图6 多地闪回击间隔时间分布次数及其占总次数的百分比

回击间隔时间对回击次数有着决定性的作用,首次回击发生之后,雷电放电通道的导电性要好于首次回击之前,若间隔时间较短,则可产生更多的继后回击。图7通过不同次数正负多回击地闪的几何平均间隔时间分布来展示两者之间的关系。可见正、负地闪的平均间隔时间总体上随回击数的增多而减小,负闪的平均间隔时间从123.15 ms(回击数为2)下降到23.76 ms(回击数为14),正闪的平均间隔时间从57.31 ms(回击数为2)下降到25.01 ms(回击数为5)。负闪回击次数大于8次,平均间隔时间均不足60 ms。

图7 不同回击次数正负多回击地闪的平均间隔时间分布

2.5 雷击点间隔

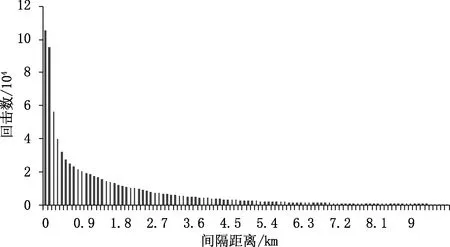

对于一次多回击地闪过程,每次回击的雷击点可能不在同一位置,一般使用首次回击的雷击点作为此次地闪的回击位置。不同回击的击地点位置差距可在一定程度上反映探测系统的定位误差。经统计,所有多回击地闪继后回击与首次回击之间距离算术平均值为1.68 km,几何平均值为0.72 km,图8为其0.1 km间隔的回击频数分布,可见多回击地闪的回击频次呈准正态分布特征,继后回击与首次回击的回击点距离越长,回击频数越少。大部分继后回击与首次回击距离在1 km范围内,占总频数的54.63%,尤其集中在0.2 km以内,占总回击数的23.43%。Srivastava等[24]和Chen等[25]基于不同地区的闪电定位系统,利用高塔闪电评估表明大范围的定位网探测的地闪误差在几百米到几公里之间。

图8 不同继后回击与首次回击的回击点距离的频数分布

3 结论与讨论

本文通过浙江省ADTD监测的2007—2018年的地闪资料统计分析了多回击地闪的分布规律和相关参数特征,得到以下结论:

(1)浙江省多回击地闪占总地闪的26.74%,其中正闪以单回击地闪为主;正、负多回击地闪频次随回击序数的增加而急剧减少;正、负多回击地闪平均回击数分别为1.05次和1.65次。回击数和地闪数具有较好的对应关系,存在明显的年际变化。在日变化上,正、负多回击地闪分别呈多峰和单峰分布,午后和傍晚为地闪的多发时段。

(2)正、负多回击地闪平均电流强度分别为72.06 kA和-36.89 kA,首次回击的平均电流强度明显大于继后回击,继后回击平均强度随回击数的增加而下降,但就每次放电过程而言,约40%的闪电至少有1次继后回击强度比首次回击强。首次回击数和继后回击数随强度变化呈明显的对数正态分布,集中分布在15~45 kA之间,其中继后回击和负闪的强度分布相比首次回击和正闪更为集中。

(3)正、负地闪回击间隔时间算术平均值平均分别为125.47 ms和138.14 ms,几何平均值分别为56.73 ms和98.95 ms;不同回击间隔时间与分布频次呈对数正态分布,集中分布在30~130ms之间;不同回击次数的地闪的平均间隔时间随回击数的增多而减小。

(4)多回击地闪继后回击与首次回击之间距离算术平均值为1.68 km,几何平均值为0.72 km,不同回击间隔距离回击数呈准正态分布,集中在距离为1 km范围内,回击数随回击间隔距离呈下降趋势。

(5)本文对多回击地闪相关参数特征分析结论与其他学者的研究结果基本规律大致一致,但具体数值存在差异,这一方面是因为探测手段或探测设备的不同;另一方面雷电本身具有随机性且受地域、地形、气象条件等诸多因素影响。这种差异性值得今后进一步研究,并在研究的基础上加强对数据质量的控制,为雷电防灾减灾提供更优的数据支撑。