日本近代初期对中国儒学的吸收与改造

2021-06-24徐丽丽丁佳华

徐丽丽 丁佳华

[摘 要]明治时代的日本虽受到欧洲文明及先进科技的猛烈冲击,但在国语科尚未成立的日本近代初期(明治5-27年)的学校教育中,仍大体继承了江户以来各级学校以儒家文化为主的教学内容。日本在大量吸收中国儒学精髓的基础上,根据本国国情及实际社会需求等对其进行了改造,从而进一步实现了中国儒学的“日本化”,其中的重要举措之一便是对日本的汉文教学内容、教学目的及功用等所进行的改革。因此,通过对《明治汉文教科书集成》中收录的中国儒家经典的考察,总结出日本近代汉文教科书的选材特征,并针对影响其选文结果的诸因素展开深入的探究与分析,对了解与把握明治时期的日本对中国儒学思想的吸收、改造与传承等情况,具有一定的理论价值与现实意义。

[关键词]日本近代初期;《明治汉文教科书集成》;儒学;吸收与改造

[基金项目]教育部人文社会科学基金一般项目“东亚视阈下的文化接触与文化认同”(18YJC752039)。

[作者简介]徐丽丽(1980-),女,文学博士,长春工业大學外国语学院副教授;丁佳华(1997-),女,长春工业大学外国语学院硕士研究生(长春 130012)。

一、序言

中日两国汉文化交流源远流长。在这一过程中,对中国汉籍的引入及传播则成为日本吸收中国传统文化思想精髓的重要手段之一。在吸收中国儒学思想之初的古代日本,其学习范围仅限于以皇室、贵族为主体的社会上层。但自江户时代起,日本对中国儒学的学习与吸收却发生了质的飞跃,一方面是将中国儒学的学习者与接受者的范围扩大至日本整个社会,另一方面则是对儒家经典的学习不再滞留于对汉文表层的习诵与记忆,而更着重于体会和接受儒学精义,并在批判的过程中逐渐形成自己的学问体系,且更加注重其实用性。换而言之,“没有儒学的普及,没有对儒学的批判,没有实用思想的发扬,日本就不会有明治维新前推动社会变革的思想理论的产生”(陈景彦、王玉强:《江户时代日本对中国儒学的吸收与改造》,北京:社会科学文献出版社,2014年。

),明治维新和实现近代化的成功也便无从谈起了。迨至日本近代初期(本文特指日本国语科尚未成立的明治5年至明治27年间),在日本各阶段的学校教育中,仍大体继承了江户以来藩校、藩学及乡学等以儒家文化为主的教学内容,汉文及汉文教育依旧占有绝对的优势地位,学界也将这一时期称之为“近世儒学沿袭期”或“汉文绝对期”,(石毛慎一:《日本近代汉文教育の系譜》,东京:湘南社,2009年,第14页。)浓厚的“汉文要素”充斥着包括日本母语教育在内的历史、修身、作文等各科目当中。那么,在这种社会形势下的中国儒家经典是以何种形式存在于日本汉文教育(或汉文教科书)中的呢?其教学目标及教学内容发生了怎样的变化?在各汉文教科书的选材方面又呈现出了何种特色?本文将从上述问题出发,以《明治汉文教科书集成》作为考察对象,针对其成书背景、各汉文教科书中中日汉文篇章所占比例、中国儒家经典在日本汉文教科书中的选材等方面进行归纳、整理与统计,并将其结果数据化,力图通过总结在西方近代文明严重冲击日本社会的背景下,面临严峻考验的中国儒学在日本汉文教科书中的收录特征,从而达到深入探究影响其发生转变的深层历史因素及逻辑根源。

二、关于《明治汉文教科书集成》的简况及成书背景

日本的汉文教育历史悠久,在整个东亚地区的汉文教育史上占有绝对的优势地位,是域外汉文教育的重要支脉。(徐丽丽:《东亚视阈下的文化接触与文化认同——以对日本高中国语教科书中汉诗选材及其影响因素的考察为例》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》2020年第3期。)而《明治汉文教科书集成》广泛收录了整个东亚地区汉文教育中的杰出作品,其作品群作为日本近代教育史上管窥汉文教育发展历程的主要参考资料,具有极为重要的理论意义和研究价值。该集成共计7卷,其中,第1、2卷为第Ⅰ期《初学汉文教科书编》;第3、4、5卷为第Ⅱ期《中等汉文教科书编》;第6、7卷为第Ⅲ期《多样汉文教科书编》。该集成收录了自1877年(明治10年)至1911年(明治44年)出版的共计26部汉文教科书,但是,由于第Ⅲ期《多样汉文教科书编》中主要收录的是明治32年至明治44年间出版并发行的汉文教科书,已超出了本文所讨论的“近世儒学沿袭期”(或“汉文绝对期”)的时间界限,因此,本文仅围绕第Ⅰ期和第Ⅱ期集成中收录的19部初、中等汉文教科书展开归纳、整理及数据统计工作。

(一)明治期初等汉文教科书简况及成书背景

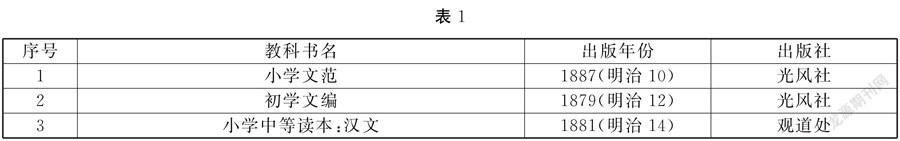

《明治汉文教科书集成第Ⅰ期:初学汉文教科书编》(第1、2卷)中收录的汉文教科书主要作为小学阶段使用的教材,共计11部,具体情况如表1所示:

1872年(明治5年)9月,在日本模仿欧洲建立起了本国的“学制”后不久,明治政府正式颁布《小学教则》,规定了小学教育的具体内容,以此向日本民众大力宣传西洋的自然科学及文化生活等方面的内容。而后,“学制”于1879年(明治12年)被废除,并颁布了新的“教育令”(加藤国安编:《明治汉文教科书集成第1-7卷》,东京:不二出版,2013年,第34-35页。)。1881年(明治14年)5月,《小学校教则纲领》出台,将小学分为初、中、高3等,各等级的就读时长分别为3年、3年和2年,共计8年。从表1中收录的各初等汉文教科书来看,除《小学文苑》及《初学文编》外,其它如《小学中等读本:汉文》《上等小学汉文轨范》《小学中等科读本》等9部初等汉文教科书均为其产物。此后,1886年(明治19年)4月,伴随着《小学校令》的颁布与实施,第十三条规定小学的教科书只可使用经文部大臣审定的教科书,因此,包括汉文教科书在内的小学教科书开始由“自由编集、发行与选定”转变为“从经由文部省审定通过后的教科书中选定使用”,这意味着该集成收录的11部初等汉文教科书中,仅有《高等小学汉文轨范》及《初学汉文轨范》两部为通过审定后方才得以使用的,其余则均为自由编撰、发行与使用的汉文教科书。

(二)明治期中等汉文教科书简况及成书背景

《明治汉文教科书集成第Ⅱ期:中等汉文教科书编》(第3、4、5卷)中收录的均为中学时期使用的汉文教材,共计8部。关于各教科书的名称、出版年份及出版单位等具体情况,如表2所示:

1872年(明治5年),日本颁布《中学教则》。由文部省编撰的《中学教则略》可知,中学分为“下等中学(即初级中学)”与“上等中学(即高级中学)”,而在初、高两阶段的《中学教则》中,又按照由低至高的顺序,将各科目的学习内容分为6个级别,其中第6级为最低级,第1级为最高级。同时,我们还可以从其科目一览中发现,当初级中学的语文科目进入第4级后,便由“国语”改为“国语古言”,而高级中学各级别的语文科目则均为“国语古言”,这说明随着学习的不断深入及能力的提高,有关“汉文讲读”的内容也逐步渗透进来。1881年(明治14年),《中学校教则大纲》颁布,“国语”变更为“和汉文”,而在1886年(明治19年)4月颁布的《中学校令》中再次变更为“国语及汉文”,其中明确规定其学习内容为“汉字、习字、文法、汉文讲读及作文”,这一现象一方面反映了日本国语意识的增强,另一方面标志着有关汉文的学习内容必须推至中学时期进行。另外,与小学教科书同样,中学教科书的出版也须在文部省认定合格后方可出版使用,这说明该集成收录的汉文教科书是全部通过了国家审查认定的。但在此仍需特别指出的是,表1中初等汉文教科书中所列第6项《初学文编》与第11项《初学文章轨范》,虽冠以“初学”之名,但实际上是升级为中学教科书并通过审查认定的。(加藤国安编:《明治汉文教科书集成第1-7卷》,第38页。)

三、针对《明治汉文教科书集成》中中日汉文篇章的调查与影响因素分析

本节中,笔者分别从中日汉文篇章所占比例、儒学经典篇章的篇章数、出处及其在所收录的先秦文学中的占比等方面着手展开归纳、整理与数据统计,并力图从统计结果中找出明治初期各汉文教科书中所呈现出的时代性特征,从而进一步深入探究日本近代初期对中国儒学吸收与改造的具体情况。

(一)中日汉文篇章在各汉文教科书中的占比

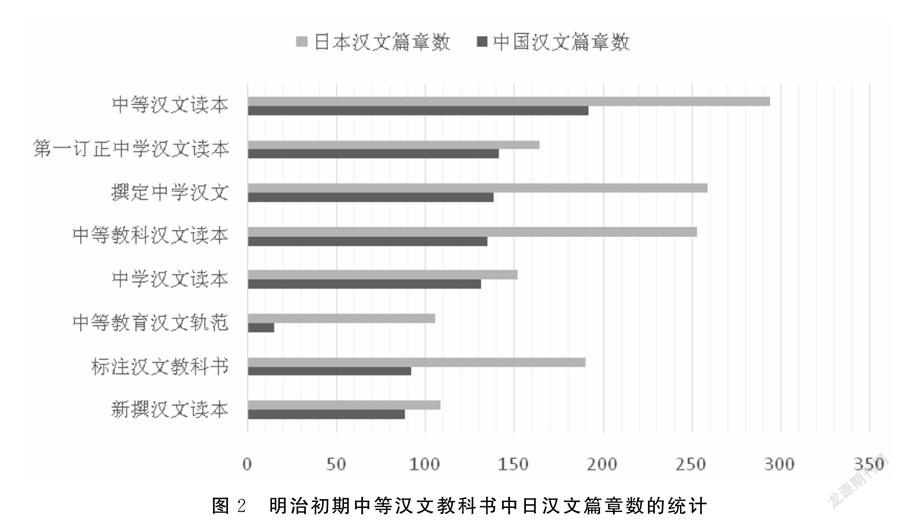

图1、图2分别为笔者对《明治汉文教科书集成》初、中等汉文教科书收录的中日汉文篇章在各汉文教科书中所占比例进行统计后的结果。但是,因第Ⅰ期初等汉文教科书《上等小学汉文轨范》中收录的各篇章均未明确标注文章作者、出处、朝代等能够确认其归属的任何信息,因此为确保统计数据的准确性,笔者仅针对该集成中第Ⅰ期的10部及第Ⅱ期中的8部汉文教科书中共计4310篇中日汉文篇章进行了统计,其结果如图1、图2所示。

在此需进一步明确的是,前文中提到的所谓“汉文教育”,并非等同于“中国语教育”,它是指关于运用中国古文书写的诗歌与散文以及日本人借用其形式所创作的诗文的教育教学。而在日本的汉文教育中,又根据汉文篇章来源的不同,分为“中国汉文”与“日本汉文”两类。因此,图1与图2中出现的“中国汉文篇章”即指日本教科书中直接引用的中国古代汉文经典,而“日本汉文篇章”即指日本人借用中国古文的书写形式所创作出的日本汉诗及文章等。

(二)各汉文教科书中儒学经典的数据调查

实际上,在《明治汉文教科书集成》所收录的中日汉文篇章中,均存在文章中提及或介绍如孔子、孟子、子路等儒家学说代表人物的事迹或言行的内容,而这并不属于本文的考察范围。作为本文研究对象而展开考察的内容是存在于各汉文教科书的汉文篇章中直接引用先秦文学中儒学经典篇章的部分。

先秦文学作为中国文学辉煌灿烂的起点,经历了漫长历史岁月的洗礼,由萌芽阶段逐步成长起来并最终走向成熟。《明治汉文教科书集成》大量收录了在理性精神背景下及“百家竞作,九流并起”的学术氛围中形成的先秦文学经典,归纳起来主要包括以《论语》《孟子》《庄子》《荀子》等为代表的反映儒家思想和活动的诸子散文及以《左传》《战国策》等为代表的史传散文两大部分(史少博:《日本国学与中国儒学的融合与分离》,《东疆学刊》2016年第2期。),其中,先秦文学经典篇章数按照由多至少的顺序进行排列,具体情况如表3所示:

另外,儒家经典篇章在各汉文教科书中的分布状况如表4所示:

(三)特征总结与影响因素分析

笔者通过图1、图2及表3、表4的统计数据,由《明治汉文教科书集成》收录的各汉文教科书中的汉文篇章大体总结出了近代初期的日本对中国儒学吸收和改造的基本特征及所发生的改变。那么,究竟受到何种因素的影响导致中国儒学在近代日本的地位发生了如此巨大的变化?笔者将从欧洲文明与先进科技的冲击、日本国学的崛起及中国儒学的“再日本化”这三方面入手,展开深入分析与阐释。

首先,由图1、图2可见,《明治汉文教科书集成》中绝大多数汉文教科书均呈现出所收录的日本汉文篇章数量增多、所占比例大幅提高的特征。具体表现为:图1中,除《小学中等科读本》收录的中国汉文篇章数略多于日本汉文篇章数外,其余初、中等汉文教科书中的日本汉文篇章数均在不同程度上超过了中国汉文篇章数,其中尤以《高等小学汉文轨范》《小学汉文读本》及《小学中等读本:汉文》的相差程度最为明显。不仅如此,还出现了《小学汉文读本:中等科》收录中国汉文篇章数为零的情况。图2中,日本汉文篇章数较之中国仍保持着绝对优势,但中国汉文篇章数仍呈现出较为显著的增长,且从图1与图2间的对比来看,图2中汉文教科书的总量虽小于图1,但若从所收录的中日汉文篇章总数进行比较,图2中等汉文教科书的篇章数量则大于图1初等汉文教科书。

那么,在日本学校教育中占据绝对优势地位的中国汉文教育为什么会失去了原有的主导性,且各汉文教科书中收录的中国汉文篇章数也随之大幅缩减了呢?笔者认为,这种现象的产生是与明治时期欧洲文明与先进科技对日本社会文化的冲击密不可分的。换而言之,即长期以来日本虽深受中国儒家文化的滋养,但在由封建社会向资本主义社会转型过程中,欧洲文明与先进科技仍撼动了中国儒学在日本的主导地位,成为造成中国儒学在近代日本发生根本性变化的首要因素。近代以前的日本国民根据阶层及身份的不同,其所接受的学校教育也在一定程度上存在差异,如武士阶层子弟接受的是以四书五经等作为当时统治阶级指导理念的儒学体系为中心的藩校教育,而寺子屋则是以最基础的庶民教育为主,专门开展如“平假名”“汉字”“数字”及“算盘”等与日常生活息息相关的教学内容。另外,承担着藩校辅助性作用的乡校的受众阶层则高于寺子屋,处于藩校与寺子屋的中间位置,其课程既包括儒学内容,也包括一部分洋学。由此看来,在直至近世的日本学校教育中,儒学始终作为主流思想在日本社会中占据主导性地位。然而,自明治维新以来,日本开始由封建社会向资本主义社会轉型,选拔人才的侧重点也由“身份等级”向“能力技术”转变。以1872年(明治5年)学制的颁布为契机,近代学校有了长足发展,政府废除了士农工商的身份制,提出“国民皆学”的教育方针,要求全体国民在“四民平等”的社会制度下接受同一水准的近代学校教育(西冈智史:《明治期漢文教育形成過程の研究》,広島大学大学院博士学位论文,2015年,第10页。)。从教育内容来看,在以福泽谕吉为代表的自由派学者的大力倡导下,日本近代学校的教学科目整体呈现出向近代自然科学(如地理、几何、生物、化学、生理、博物学、西洋算数等)相倾斜的显著趋势。究其原因,主要在于力图通过近代科学知识的传授,使日本国民在潜移默化中具备近代精神。与此同时,以传统的中国儒学为中心的道德教育则被完全排除在外。然而,事与愿违的是,在提倡自由民权与共和制的社会大背景下,日本近代学校的教育内容是与当时日本民众的实际日常生活相脱节的,水原克敏等(2018)曾指出,对于那些从早到晚从事农耕作业的孩童而言,他们并不关心师范学校编辑的《日本地志略》中所介绍的国家地理等内容;同样,西洋算数中所使用的阿拉伯数字及运用纸张进行计算和解答的方式对当时的日本国民来说也是十分不便的,反之,算盘则更符合其实际需求;不仅如此,其所配置的教科书中高水准的教学内容,即便是对当时的授课教师而言也是极难消化和理解的(西冈智史:《明治期漢文教育形成過程の研究》,広島大学大学院博士学位论文,2015年,第12-13页。

)。如此一来,“学制”下的教育课程饱受质疑,保守派的儒学主义者们也以近代学校教育破坏社会公序良俗为由,力图谋求日本政府做出将孔子之学说作为教育精神之根本、恢复原学校教育中以儒学为中心的道德教育内容,以及将儒教视为日本“国教”的转变。由此看来,尽管欧洲文明与先进科技在推动日本由封建社会向资本主义社会迈进的历史发展进程中起到了至关重要的作用,同时也在某一时期内动摇了中国儒学在日本的主导性地位,但若想就此将中国儒学(或儒家文化)从日本文化中彻底铲除,不但并未能给近代日本带来预想中的发展与稳定,反而使其整个社会在一定程度上陷入了某种不安的局面当中。

其次,经笔者统计后发现,《明治汉文教科书集成》中收录的儒家经典篇章仅存在于中学阶段的各汉文教科书中,但并未从考察范围内的10部初等汉文教科书中寻觅到任何中国儒家经典篇章的踪迹。具体说来,即初等汉文教科书中收录的均为日本汉文篇章,虽然其中既存在介绍如韩信、管仲、赵普、光武等中国历史伟人事迹(或传记)的内容,也包括提及如孔子、孟子、子路等儒家学派代表人物言行的内容,但均无一例外地并未直接引用任何中国儒家经典的汉文篇章作为日本小学阶段的汉文教学内容。而直接引用儒家经典篇章的汉文教科书则始自1894-1895年(明治27-28年)出版的汉文教科书——《中学汉文读本》,此外还包括《中等汉文教科读本》《撰定中学汉文》《第一订正中学汉文读本》《中等汉文读本》这4部教材。

针对上述现象的产生,笔者认为,这是近代日本在学习与吸收中国儒学思想的过程中,自身国学的崛起与日本汉学的进一步发展所导致的必然结果。中国儒学思想作为最早传入日本的外来思想受到日本天皇及王室贵族的极高推崇,其所倡导的“忠孝”“仁义”的教义也成为指导日本国民言行的方针与准则。在这一过程中,中国儒学渗透到了日本社会生活的方方面面,与日本的国民文化和思想相融合并产生共鸣,一方面使其对祖先崇拜的信念得以进一步巩固,另一方面则形成了“忠孝一本”的质朴的社会风气和美好向善的社会习俗。可以说,日本国学在最初的萌芽阶段受到了中国儒学的深厚影响和充分渗透,它的产生和发展是与中国儒学不可分割的。也正由于早期的日本国学中大量融入了以中国儒学为主要代表的外来文化因素,使得这一时期的日本国学饱受国学界的轻视与否定,尽管如此,日本国学在江户时代以前便已存在已是毋庸置疑的事实,而其真正得以发展则被认为是进入江户中期以后的事了。时至江户中期以降,日本国学开始呈现出蓬勃发展的态势,国学界对此前之国学所持的否定态度也随之日趋强烈,并指出日本之前只有国学的学校或国学的有职人事,但极度缺乏包含日本精神文化内核的教学内容。究其原因,主要是其认为“之前的国学大量地融入了外来的佛学、儒学,特别是国学中大都是中国儒学之内容,而没有显示日本固有的精神,故而也不能成为日本的国学”。(史少博:《日本国学与中国儒学的融合与分离》,《东疆学刊》2016年第2期。)如此一来,中国儒学遭受到日本近代国学者们的极力排斥,日本近代国学也由此逐渐与中国儒学分离开来。这种现象所造成的互相连带性结果大致有二:一是在近代日本社会大力主张突出自身文化的主体性的过程中,其日本本土文化与中国文化(本文特指“中国儒学”)的差异意识得以增强;二是日本本土文化的自觉意识在这一过程中也随之得以提升。

受日本国学发展的影响,日本汉学也进入了强调自身文化特点与独特发展的模式中来。由《明治汉文教科书集成》中收录的各汉文教科书的构成中不难发现,首先,日本汉文篇章数量远超过中国,在全书的整体构成比例中处于绝对优势,而这一点也可通过本节中的数据统计结果得以印证;其次,从内容题材方面来看,其中诚然不乏“忠孝”“仁义”等宣扬儒家思想道德的内容,但更多的是运用汉文书写方式向日本民众大力宣传与日本社会相关的文学、文化、思想、风土人情及古今圣贤的事迹、逸话和格言等,除此以外,还包括介绍西洋自然科学及文化生活等方面的内容;再者,从难易程度上来看,由于作为汉文教科书的《小学读本》各卷之间在难易程度上并没有明确的进阶划分,介绍西洋文化与启蒙类的各读物内容也并非是以国语教育为目的而编纂的,这些都在某种程度上极大增加了学生的学习负担,最终导致了城乡各地间减负运动的发生。换而言之,虽然在接触西方近代文明后的日本政府曾试图通过一系列教育改革向日本国民大力推广西洋科技与文化的举措是值得肯定的,但由于尚未充分考虑到当时日本国内的实情、各地民情及地区间的文化差异等因素,过度重视西洋文化的思潮遭到批判,从而导致其制度的实施困难重重,未能达到预期的效果,教育方针也开始向传统的尊重国风的儒教主义转变。考虑到对中国汉文篇章接受与理解水平的差异性因素,日本文部省将绝大多数的中国汉文篇章集中编辑到了图2所示的诸中等汉文教科书中,而图1中《明治汉文教科书集成》中各初等汉文教科书所收录的中国汉文篇章数较之日本汉文篇章数则相对较少,这或许正是将中日汉文篇章总数进行比较时,“图1中出现了中国汉文篇章数为零的情况”以及“图2中等汉文教科书的中国汉文篇章数量大于图1初等汉文教科书”等现象的原因之所在吧。

另外,经笔者统计后发现,在《明治汉文教科书集成》收录的各汉文教科书中直接引用了大量的先秦诸子文学篇章,其中尤以儒家经典篇章数最多,所占比例最高。具体表现由表3可知,各汉文教科书中所直接引用的先秦文学篇章主要出自《孟子》《战国策》《春秋左氏传》等经典著作,总篇章数共计144篇,而《孟子》《大学》《中庸》和《论语》4部均为儒家学说的代表作品,篇章数共计75篇,占总篇章数的52%以上。其中出自《孟子》的儒学篇章共计68篇,约占儒学总篇章数的90%,其次按照其引用数量由多至少进行排序依次为《大学》《中庸》和《论语》。实际上,从各汉文教科书中所引用中国儒学篇章的内容、目的及功用等方面来看,日本近代初期对中国儒学的吸收相较于江户时代以前已发生了质的飞跃,也可以说,是继江户时代日本大規模地吸收中国儒学并对其加以改造后所实现的中国儒学的“再日本化”。

在日本文明开化政策急速推进的社会背景下,随着自由民权运动等反政府运动的不断兴起,天皇的统治地位受到前所未有的严重冲击,原本稳定的社会秩序和传统的淳风美俗遭到破坏,正因如此,中国儒学思想的教育内容又被保守派人士重新提上日程,旨在利用中国儒家思想中“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”的五伦五常之教义,在父子、君臣、夫妇、长幼及朋友等关系间建立起规范的道德秩序,从而在全日本社会范围内培养具有“尊王爱国”(也称“忠君爱国”)精神的国民意识形态,而其中的重要举措之一正是恢复日本各科目中原有的儒家思想道德的教学内容以及对教学目标和功用等进行一系列改革。在1886年(明治19年)颁布的《小学校令》及《中学校令》中提出“教科书只能使用文部大臣审定的教科书”的规定后,明治政府便开始着手干预教科书的编辑与刊行,针对汉文教科书的编纂方针也作出了明确指示(西冈智史:《明治期漢文教育形成過程の研究》,広島大学大学院博士学位论文,2015年,第153页。):第一,从日本汉文开展汉文学习,日本汉文是汉文教材之“本”,是“初始”和“基础”;第二,日本汉文学习的目的是将(日本)国文发扬光大;第三,教育目标是培养日本精神与皇国意识。从上述三点来看,恰好证明了笔者针对1886年以前《明治汉文教科书集成》中收录的中日汉文篇章比例悬殊问题所做的推测,一方面是将当时日本社会以日本汉文为优先的教育方针反映在了汉文教科书当中;另一方面也为日本天皇制国体论及国语科的诞生奠定了基础。如此一来,也便解释了本节中经数据统计后所得出的“《明治汉文教科书集成》中收录思想类汉文篇章是以儒家经典为主”的结论,同时,也进一步针对“为何所收录的儒家经典篇章仅出现在1894年(明治27年)以后出版的《中学汉文读本》《中等教科汉文读本》《撰定中学汉文》等5部明治初期汉文教科书中”的这一问题给出了答案。

由此可以发现,明治时期的日本是将西方科技、传统汉学以及新式学校教育三者有机结合在一起并行发展的,即一方面通过吸收西方先进科学技术,大力发展本国经济,提升国家的综合实力;另一方面则保留了传统的汉文教育,最大限度地向国民传授“仁、义、礼、智、信、恕、忠、孝、悌”的儒家思想,以达到稳定民意,绝对效忠天皇,顺利推行国策等的政治目的。1890年(明治23年)颁布的《教育敕语》载:“我臣民,克忠克孝,亿兆一心,世济厥美。此我国体之精华,而教育渊源,亦实存乎此。尔臣民,孝乎父母,友于兄弟,夫妇相和,朋友相信,恭俭持己,博爱及众,修学习业,以启发智能,成就德器。进广公益,开世务,常重国宪,遵国法,一旦缓急,义勇奉公,可以扶翼天壤无穷之皇运矣。如是,不独朕忠良臣民,又足以显彰尔祖先遗风。”我们亦可以从中深刻体会到浓郁的儒学色彩。诚然,中国的儒家思想在日本几经发展与演绎,经历了德川幕府时期的“日本化”及明治时期的“再日本化”过程,甚至在一段时期内充当了帝国意识形态的工具,时至近代,早已与最初传入的中国儒学气质相殊,是存在根本性区别的。正如吴震(2015)所指出的:“及至20世纪初帝国日本期间,儒学遭遇了‘再日本化’的命运,在帝国意识形态的操作下,形成了所谓‘近代日本儒教’,致力于推动全民道德‘齐一化’(丸山真男语)运动——国民道德运动。显然,‘中国化’与‘日本化’的问题背景完全不同,不可同日而语,但是在‘化’字背后蕴含着某种民族文化的自信却多少有点相似,因为‘中国化’也好‘日本化’也罢,其主旋律在于突出自身文化的主体性”(吴震:《当中国儒学遭遇“日本”》,上海:华东师范大学出版社,2015年,第2页。

),而这也为此后日本宣扬“忠孝一本”论及针对构建国民国家的近代诉求奠定了坚实的思想理论基础。

四、结束语

明治维新的成功标志着日本由封建社会向资本主义社会的顺利转型,而处于此特殊历史时期的中国儒学却在“近代化”与“日本化”的双重夹击下,遭遇了继17世纪江户时代全面启动的对中国儒学大改造后的“再日本化”命运(吴震:《当中国儒学遭遇“日本”》,第1页。)。一般来说,只要提及近代日本,人们必然会联想到在欧洲文明与先进科技的推动下其所取得的巨大成功,却往往极易忽视掉中国儒学自古以来对日本国民思想道德等意识形态方面潜移默化的内在影响。因此,本文从“对《明治汉文教科书集成》中的儒家经典的考察”这一全新视角出发,分别从欧洲文明与先进科技的冲击、日本国学的崛起及中国儒学的“再日本化”三方面展开了深入分析与阐释,探讨了日本近代初期对中国儒学吸收和改造的基本特征及导致中国儒学在近代日本所处地位发生巨大变化的诸因素。实际上,无论视中国为师而膜拜中国文化的古代日本,抑或因受到西方文明的冲击及本土文化的崛起而开始逐渐摒弃中国文化的近代日本,对中国儒学的吸收与改造却从未停止过。古代中国创造了高度文明,光辉灿烂的汉文化深刻影响着包括日本在内的周边各国的政治、经济、文化等的形成与发展。其中,日本在学习与吸收中国汉文化的过程中,不仅自然而然地将其与日本的民族文化融为一体,甚至是渗透进了血液之中,并将其视为本国文化的一部分从古至今传承下来。虽然国家版图是固定的、有形的,但文化却是无形的、流动的。从历史上看,中日两国经历了由中国向日本文化输出为主的古代和以从日本引进为主的近现代,以及从本世纪开始又进入了相互吸收、相互促进、共同前进的时代。正如马克思所指出的那样:“物质生产是如此,精神生产也是如此,各民族的精神产品成了公共的财产。”(马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,1972年,第119頁。)由此可见,日本对中国儒学的吸收与改造也正是这一文化的重要体现。