沙漠中的“北非好莱坞”

2021-06-23祁斐

祁斐

阿伊特·本·哈杜筑垒村,位于摩洛哥中部的瓦尔扎扎特省,雄伟的阿特拉斯山脉间。它修建于12世纪柏柏尔人穆瓦希德王朝的鼎盛时期,历经几百年岁月洗礼,仍保存完好。最初,这座村庄的建立是为进行军事防御,因此内部除了平房和住宅之外,还有指揮所、马厩,以及粮草和弹药库房等。

撒哈拉沙漠中的气候条件十分恶劣,在这里生存极为不易。然而柏柏尔人利用仅有的条件和无穷的智慧,将阿伊特·本·哈杜筑垒村打造成了沙漠里的绿洲,几百年来他们安居于此,过着原始且“富足”的生活。现代以来,因为一众知名影视作品《阿拉伯的劳伦斯》《霸王铁金刚》《权力的游戏》等在此取景,阿伊特·本·哈杜筑垒村摇身一变,成为了沙漠中的“北非好莱坞”……

“红色金字塔”村庄坚固的防御堡垒

阿伊特·本·哈杜筑垒村是从马拉喀什进入撒哈拉沙漠的必经之路,被冠以“沙漠之门”的称谓。

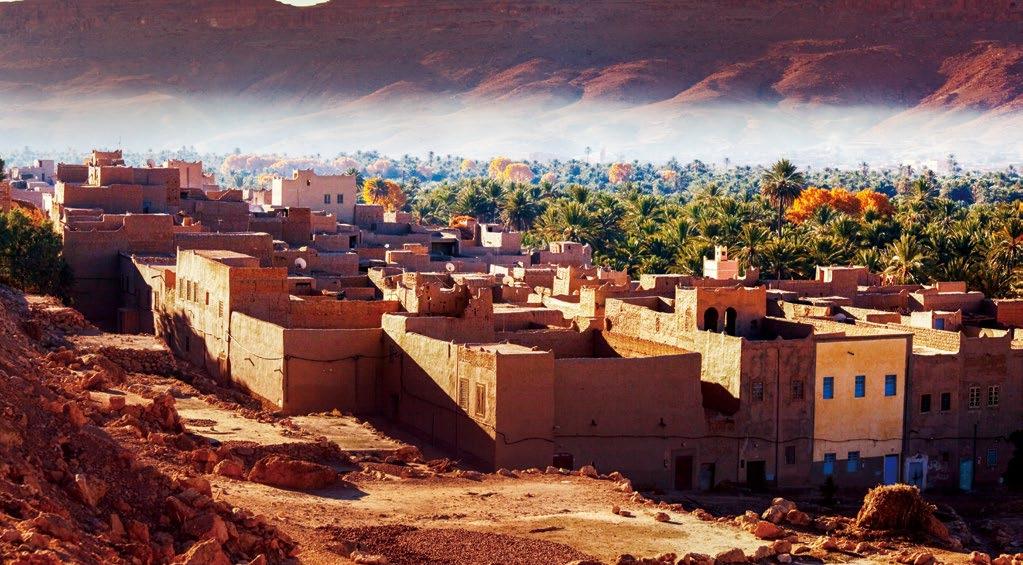

搭乘四驱车离开马拉喀什,城市风景和白雪皑皑的阿特拉斯山脉渐渐消失在车窗外,取而代之的是连绵的红土荒漠。荒漠中偶尔有成片的红土村落,村落中遍布低矮的植被和挺拔的棕榈树,好似一个个沙漠绿洲。这些坐落在沙漠上的建筑是柏柏尔人用黏土、水和干草建造而成。他们以干泥坯垒砌墙体,再涂上红褐色泥层。泥砖的制作工艺十分简单,先把泥土和干草混合灌进木模,再放在阳光底下晒干。以“干打垒”方式,层层叠叠依山而建,所以取名“筑垒村”。一般的“筑垒村”由堡垒式住宅和城堡式粮仓组成,有两到三层,底层是马厩,二层是粮仓,三层是住宅。民居的四角建有塔楼,他们会用棕榈树干搭建横梁并修筑露台。窗口是当地特有的图案,整体朴素雅致。

像这样的古城堡,在摩洛哥有上千座,仅瓦尔扎扎特地区就有300多处。而阿伊特·本·哈杜筑垒村无疑是最耀眼的。远远地就能看到一座高大的塔形红土建筑。进入这里需要穿过一条名叫瓦尔扎扎特河的护城河,河边建有城墙,城门前长着高大的棕榈树,城墙上建有角楼、瞭望塔和多处垛口,后面是依山而筑的古民居。民居一层层叠加而上,就像一座用红褐色泥巴堆积而成的金字塔。这样的建筑形式有着极强的防御功能,在当时易守难攻,且数百年间屹立不倒,完整保存了其容貌。不得不说,这展示了柏柏尔人高超的建筑工艺与令人叹服的智慧。1986年,阿伊特·本·哈杜筑垒村被联合国教科文组织列为世界遗产,因此得到了更多的关注与保护。

踏着大块的石板土路拾阶而上,两边都是柏柏尔人的民居。值得一提的是,因为这里的土壤不容易导热,即使被正午的太阳强烈烘烤,在厚墙搭建的房屋里依然凉爽宜人。屋顶用苦柳编织而成,可以驱虫。墙壁有伊斯兰风格的抽象图案装饰。一些当地居民的房屋内都挂着鲜艳的画作、精美的手工艺品以及艳丽的柏柏尔服饰,吸引着游客的目光。

村落不算高,半小时就能登顶,大风在毫无遮掩的山顶上肆无忌惮地呼啸。山顶有一座标志性的四方碉楼,是附近的制高点,这里能俯瞰整个村落的全貌。坍塌的残垣上,是高低不平的粗糙砖块,远处是蜿蜒的瓦尔扎扎特河和低矮的村落,抬头甚至可以眺望层叠的雪山。在这里仿佛能看到商贾往来、驼铃声声、车马络绎不绝的繁荣景象,而最终又在岁月变迁中重新归于平寂。

被现代化遗忘的圣地柏柏尔人的智慧生活

“每想你一次,天上飘落一粒沙,从此形成了撒哈拉。”因为三毛的故事,撒哈拉沙漠弥漫着浪漫的色彩,多少人对这里充满向往。

在三毛《撒哈拉的故事》里,记载了很多柏柏尔人的故事。

柏柏尔人的称呼其实来自拉丁语中的barbari(野蛮人),起源于西北非洲的一个民族。他们主要集中在摩洛哥和阿尔及利亚。虽然在现代化发展下,很多原始民族都摒弃了传统的技艺与生活习惯,但柏柏尔人却是少有的保留了传统生存方式的民族,阿伊特·本·哈杜筑垒村也成为世界少有的柏柏尔人原始村庄。

柏柏尔人是撒哈拉大沙漠最早的原住民之一,从远古时期就生活在沙漠边缘的绿洲里。在最不适合人类生存的沙漠,即使接近50度的天气,他们也能生存下去,并用智慧和双手开创了部落文明。

现代社会很难想象没有水的生活,但在这里是常态,沙漠中的水对于柏柏尔人来说比黄金还要珍贵。为了取水,他们学会了从绿洲开掘水井挖出地下水,在极度缺水时,甚至会将骆驼杀死,从而获得骆驼胃里的水。在平时,柏柏尔人也会把水储存在骆驼皮制成的袋子里。所以在这里如果你能够喝到他们特意给你泡的一壶茶,就是表示对你最高规格的礼遇。

当地的特色餐具——塔吉锅也是柏柏尔人为了节约水而发明的。他们设计了一个帽子状的锅盖,盖上它,甚至不用水,就可以进行烹饪。只要把食材堆成一个金字塔形,蔬菜在下,肉类在上,就像他们的建筑一样,蔬菜的水分在高温下蒸发,又凝结后滴落回锅里。这样既减少了水分的流失,又保留了食材的原汁原味。

柏柏尔人不仅懂得利用大自然的馈赠,更有着无穷的智慧和灵巧的双手,即使在工业如此发达的现代社会,他们依然传承着极具特色的手工艺制品:色彩斑斓的手工地毯、手工铜器、瓷器以及手工染色的各种皮革制品……极具地域风情。

如今,阿伊特·本·哈杜筑垒村的柏柏尔人在红色城堡内贩卖各种手工制品,彩色的地毯挂在红色的房墙上,他们既不叫卖也不主动推荐,不在意财富的堆积,只要日子能继续就行。漫步于城堡里的羊肠小道,摩挲着几百年前的赤土墙,便能感受到回归古朴村落般的生活。在远离都市的沙漠里,柏柏尔人安居于此,虽然经济落后,但精神的富足让他们享受眼前的生活,也许正是这里与文明碰撞的“古旧”,吸引了世界各地的游人追寻至此,在壮阔的沙漠之中,不舍离去……

“北非好莱坞”因电影而“复活”的古村

这座古老的城堡坚固得足以抵挡岁月的侵蚀,却抵挡不了生活设施落后带来的不便。于是年轻人、老人都相继搬离,居住到河对面的新城,偌大的红色城堡便只有凛冽的大风卷起的黄沙,簌簌地撲打在厚厚的红城墙上。

萧败感似乎要把阿伊特·本·哈杜筑垒村吞噬……而机遇终于来了,上世纪60年代初,著名的英国导演大卫·里恩决定在这里拍摄《阿拉伯的劳伦斯》。这部电影讲述了英国陆军情报官劳伦斯带领阿拉伯游击队炸毁铁路,成功使阿拉伯各族维系在一起的故事。电影里很多剧情都发生在沙漠里,为了寻找合适的场景,大卫·里恩走遍摩洛哥,最终被充满异域风情的阿伊特·本·哈杜筑垒村所打动,于是将影片中沙漠的取景地定在了这里。这部影片被英国电影杂志《TOTAL FILM》评选为“50部最伟大的史诗电影”之首,获得第35届奥斯卡奖最佳影片奖……这似乎为萧瑟的村庄带来一线生机。

继《阿拉伯的劳伦斯》之后,更多的导演和片商将目光投向了这个沙漠中的神奇村落。1975年的《霸王铁金刚》、1977年的《拿撒勒的耶稣》、1985年的《尼罗河的宝藏》、1987年的007系列之《铁金刚大战特务飞龙》、1988年的《基督最后的诱惑》、 1990年的《情陷撒哈拉》、1999年的《木乃伊》、2000年的《角斗士》、2004年的《亚历山大大帝》……20多部好莱坞大片全部取景于此。

当然,真正使这个村蜚声世界的,当属美剧排行榜第一名《权力的游戏》。剧中有一座非常重要的城市——渊凯城,即是以此地为原型。剧情中,渊凯城是奴隶湾东海岸的一座城市,有着壮观的城墙、高塔以及阶梯金字塔,当龙母丹妮莉丝攻下阿斯塔波后,渊凯招募奴隶军队向龙母宣战。之后的战争中龙母征服了渊凯城,得到了奴隶的拥护和爱戴,接着向弥林进军。当龙母做完她的解放宣言,人群将龙母托起,镜头后面的粘土建筑群就是阿伊特·本·哈杜的标志性特征。

此外,令国人热血沸腾的电影《红海行动》,荧幕中的沙漠戈壁、高山沟壑、黄沙漫天、子弹横飞、坦克追击、突围爆破……一幕幕壮阔大气的荒漠枪战场景,也都是在这里拍摄的。

导演的青睐,铸就了阿伊特·本·哈杜筑垒村“北非好莱坞”的名号,世界各地的导演、游客纷至沓来,大概柏柏尔人也从未曾想,不通水电、生活极不便利的小村庄会成为“电影天堂”。

穿行在这座历经沧桑的古村,看着眼前这些遗存的残墙断壁,那些荧幕中的故事便打开记忆的阀门不断涌现出来,让人充满幻想……

活跃在大荧幕里充满尔虞我诈、枪战厮杀的沙漠之城,在现实中确又恰巧是最与世无争的宁静之地。成名后的村庄,没有因为名气而大肆改造修建,仍然保留着自己最原始的样貌。不管外面的世界怎么变化,它始终如一位威严的老者,坐落在沙漠之中,守着自己的子民一如既往地度日。