信号控制T型交叉口自行车交通渠化方法研究

2021-06-23张程玮赵海涛范德超

程 振, 张程玮, 崔 瑾, 赵海涛, 范德超

(1.中交公路规划设计院有限公司, 北京 100744; 2.北京市市政工程设计研究总院有限公司, 北京 100082)

自行车交通作为绿色、低碳的出行方式,具有出行灵活、零排放、取用方便、购置和使用费用少等优势,同时还能满足城镇居民的短距离出行需求,作为公共交通延续性和可达性的补充,疏通出行的“最后1 km”,形成安全、畅通、连续、舒适的公共出行环境. 北京市在“十三五”时期交通发展建设规划中提出推进绿色交通体系建设,并投入大量人力、财力对既有自行车系统进行改造. 近年来共享单车蓬勃发展,北京市的自行车道已经无法满足激增的自行车交通需求,自行车系统设计及相关设施亟待改善.

T型交叉口是城市主干路与支路常见的交叉形式,是制约城市道路乃至路网服务水平的关键交通节点. 在交叉口处存在着自行车骑行路径模糊、路权不明确、机非混行严重的情况,降低了交叉口处通行能力,并存在较大的交通安全隐患.

《城市道路工程设计规范》[1]主要针对非机动车道和人行道的净高、宽度、通行能力以及非机动车道路面设计进行了规定,提出平面交叉口的交通组织和渠化方式应根据相交道路等级、功能定位、交通量、交通管理条件等因素确定,但并未给出具体的交叉口渠化方法;住房城乡建设部颁布的《城市步行和自行车交通系统规划设计导则》[2]对我国城市自行车、步行空间和环境设计进行了规定和描述,将人行道和自行车道按道路等级和功能进行分级,对自行车系统渠化方法涉及较少. 国内学者对自行车渠化方法进行了一定的研究,孙莹莹等[3]对慢行交通渠化和信号配时进行了整体优化设计,提供了行人和非机动车独立运行的空间,避免了机非混行,减轻了交叉口的混乱程度,使得交叉口处的通行能力和骑行的安全舒服性有了较大的改进. 多数学者在非机动车左转方面进行了研究[4-5],叶伟波[6]通过排队长度、平均延误时间、平均车速等指标,研究了T型交叉口不同交通量的非机动车左转产生的影响,并提出了设置非机动车左转相位的方案;徐良杰等[7-10]应用直行机动车车头时距分布和临界接受间隙理论,在定量分析的基础上建立了左转非机动车理论模型,为T型交叉口设置非机动车专用信号相位提供了技术支撑.

欧美各国对自行车道设置技术和渠化方法制定了一系列较为完善的规范标准,在设置自行车专用道、施划彩色自行车道、交叉口自行车渠化及自行车道标识系统等方面都有研究和探索. 美国城市自行车道设计指南[11](urban bikeway design guide)对自行车道类别和设计进行详细划分,并对交叉口渠化进行了细节设计. 伦敦制定的《伦敦自行车道设计规范》[12](London cycling design standard〈draft for consultation〉),规范完善了自行车道的最小宽度、最小净空等要求. 国外部分学者还对交叉口的自行车交通渠化问题进行了探讨,如Ingrid B. Potts[13]研究了交叉口右转自行车道的渠化方法; Hunter[14]对交叉口自行车等待框进行了研究,发现自行车等待框可有效减少机动车与自行车的交通冲突,提高交叉口自行车骑行和等待的安全性. 针对T型交叉口的渠化,爱尔兰[15]在T型交叉口主线自行车道上进行彩铺,以确定自行车在交叉口处的行驶路径,保障路权,其宽度与主线自行车道宽度相同,彩铺道边缘设置白色虚线,如图1所示.

图1 爱尔兰T型交叉口彩铺

相对于交叉口交通冲突的大量研究,机非冲突研究刚刚起步,而T型交叉口自行车渠化技术主要集中在左转非机动车方向上,旨在消除T型交叉口处机非交通冲突、提高骑行人骑行安全舒适性和骑行效率的研究尚属空白. 我国对自行车道系统研究还处在摸索阶段,信号控制的T型交叉口自行车渠化方法主要是学习国外的经验和措施,导致交叉口处服务水平不高、安全舒适性低. 因此,针对信号控制的T型交叉口自行车系统的渠化方法研究势在必行.

1 自行车交通特性

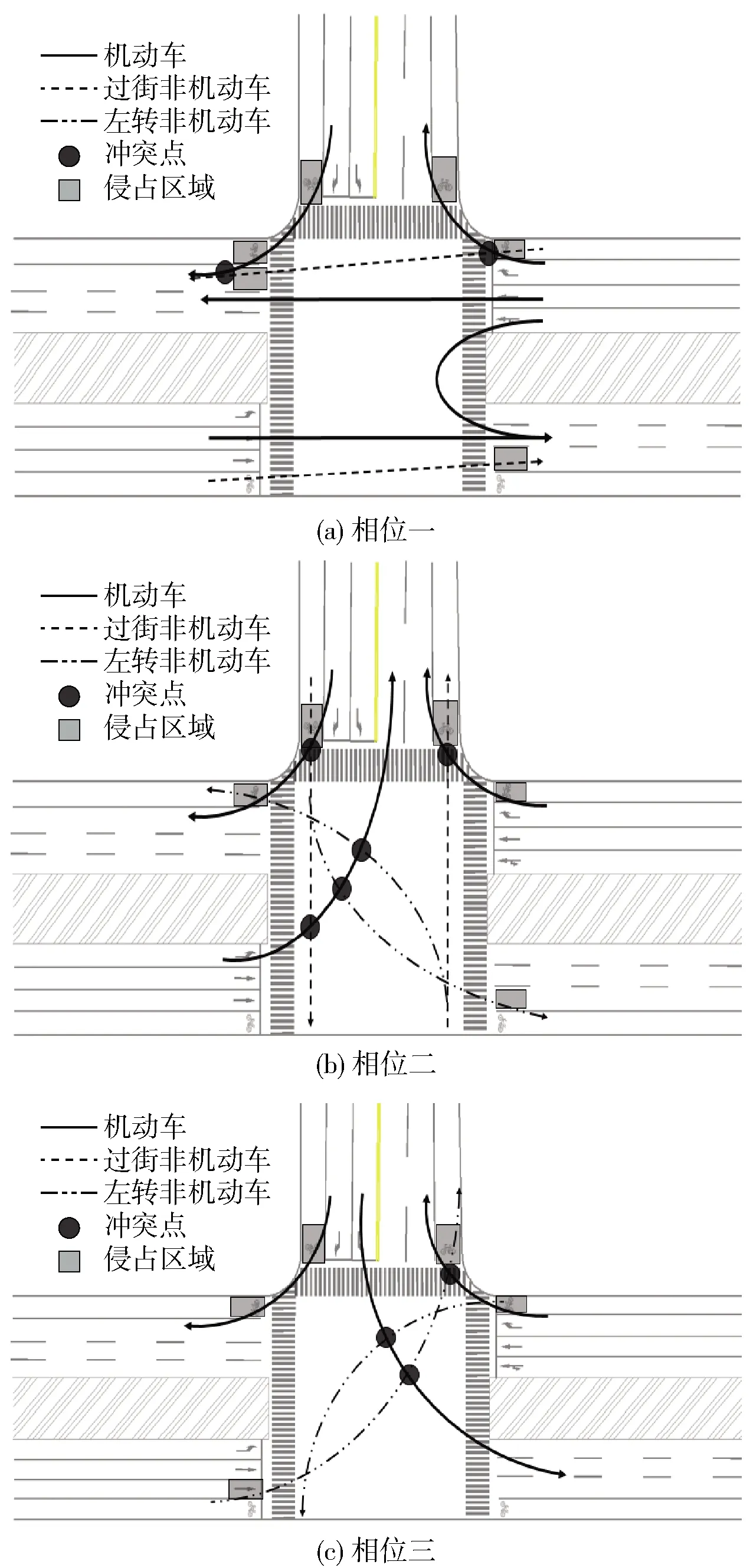

针对主路、支路均有左转需求的T型交叉口,三相位是常见的信号控制形式,且多采用对称放行的三相位信号设计[16]. 图2所示为我国T型交叉口常见的渠化方式,自行车系统渠化常不受重视,更像是机动车渠化的延伸和附属,在交通量较大的T型交叉口,自行车系统往往没有独立的运行空间,机非混行严重. 图2中三相位的侵占区域所示,右转机动车由于转弯半径较小,时常侵占自行车的骑行空间;而过街非机动车因为行驶路径诱导不足,也会侵占机动车道,或机动车交织混行.

图2 T型交叉口交通冲突

在非机动车交通量较大的T型交叉口,主路与支路接驳处交通组织混乱:如图2相位一所示,自行车无序骑行,在人行横道处与行人混行,部分过街自行车侵入机动车道,存在安全隐患,右转机动车与自行车存在冲突点;在相位二和相位三中,穿越主路的自行车二次过街行驶路径不清晰,诱导渠化不合理,自行车左转现象明显,与左转、右转机动车均有冲突,导致路口运行效率低下,无法保证骑行人的骑行舒适和安全. 而在道路非接驳处,自行车闯红灯现象严重,且由于并未设置机非隔离护栏,自行车行驶路权不明确,自行车与调头、直行机动车交织运行,延误较大,并存在事故隐患.

分析得出,在信号控制的T型交叉口,机非冲突、侵占混行的现象一直存在,因此交叉口自行车骑行效率和舒适性的主要问题有3点:①自行车交通需求与交叉口通行能力的不匹配,运行效率低下;②右转机动车与自行车互相侵占混行,自行车路权得不到保障;③二次过街自行车骑行路径不清晰,左转骑行与机动车存在冲突.

在对信号控制的T型交叉口进行自行车系统渠化设计时,不仅要考虑交叉口周边布局、规划、交通组成等因素的影响,更要对非机动车的独立运行空间和骑行路径重点关注,着重解决机非互相侵占、冲突的问题,使交叉口在有限的道路资源下自行车系统始终处于有序、高效的运行. 因此T型交叉口自行车系统渠化应该遵循的基本原则是:①避免非机动车在交叉口处逆行[17];②非机动车与机动车在时空上进行分离,保障非机动车独立运行空间,明确非机动车骑行路权;③非机动车应有秩序进入交叉口;④非机动车在穿越主路时,有固定的二次过街行驶路径,尽量减少冲突点;⑤尽量设置非机动车停止等待区域,避免非机动车在交叉口处无序滞留.

2 渠化方案分析

为公桥T型交叉口和大钟寺桥T型交叉口是北京市三环辅路与支路相交的三相位信号控制交叉口. 两交叉口周边功能区覆盖全面,涵盖商业、学校和居住等区域,早晚高峰交通量大,通勤现象明显. 两交叉口道路条件相似,基础设施状况良好,标志标线施划清晰. 交叉口两侧均设置单向非机动车道和人行道,非机动车道设置于机动车外侧且未设置机非隔离护栏,路面类型为沥青混凝土,设计高程与机动车道一致,宽度2.0~5.5 m不等,人行道设置于非机动车道外侧,高于非机动车道.

交叉口处机动车交通量较大,运行基本有序,排队等候长度合理,能遵照交通规则行驶;随着共享单车的普及与发展,自行车出行分担率逐渐上升,道路通行能力与交通需求的矛盾日益凸显,而自行车通行随意性较大,遵守交通规则意识薄弱. 自行车行驶路径不明晰,机非交通冲突严重,违章左转,闯红灯等现象较为严重.

为了提高交叉口自行车交通的运行效率和安全舒适性,解决自行车交通冲突问题,北京市采用了2种渠化方案进行改善整治.

2.1 渠化方案

2种交叉口渠化方案是:在原有机动车交通渠化的基础上,增加了自行车道渠化设计,在常发生机非侵占的地方加以彩铺渠化,并试图规定二次过街自行车的骑行路径,用以改善交叉口的设施安全及舒适性、自行车系统运行特性.

2.1.1 为公桥交叉口渠化方案

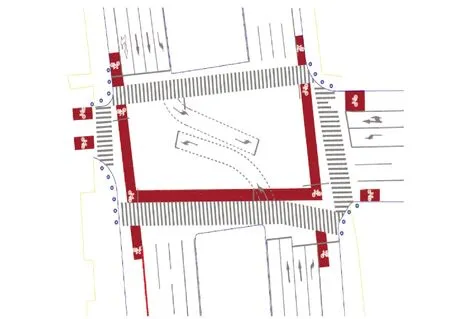

为公桥T型交叉口位于西三环辅路,与魏公村路相交叉,具体方案如图3所示.

图3 为公桥T型交叉口渠化方案

1)沿交叉口东、西、南三侧非机动车通行方向彩铺自行车道3条,宽度2.5 m,总长97 m;

2)交叉口非机动车各进出口处铺设自行车落地标彩铺块,共8块;

3)西南象限增设了机非隔离护栏44 m,护栏端头处增设反光标识;

4)增设路口人行道阻车桩19个.

2.1.2 大钟寺桥交叉口渠化方案

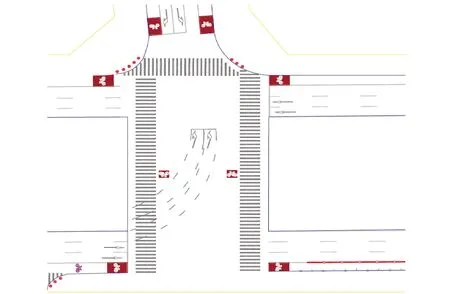

大钟寺桥T型交叉口位于北三环辅路,与大钟寺东路相交叉,具体方案如图4所示.

图4 大钟寺桥T型交叉口渠化方案

1)交叉口非机动车各进出口处铺设自行车落地标彩铺块,共6块;

2)交叉口东、西两侧非机动车道中央铺设自行车落地标彩铺块,共2块;

3)东南象限增设了机非隔离护栏30 m,护栏端头处增设反光标识;

4)增设路口人行道阻车桩21个.

渠化方案中,非机动车道分别采用了自行车彩铺道和自行车落地标彩铺块2种措施,以明确出入交叉口的自行车路权,同时确保右转机动车侵占非机动车道的现象减少;交叉口中心也同样使用了这2种彩铺方式,以规范自行车的行驶路径和自行车的二次过街. 两交叉口都在路口人行横道处增设了阻车桩,减少行人与自行车的冲突;两交叉口分别增设机非隔离护栏,旨在减少自行车与机动车的相互冲突. 2种渠化方案都基本满足自行车系统渠化的基本原则,下文将建立评价指标体系,分析不同渠化方案对交叉口处交通管理与组织的效果.

2.2 数据调查

课题组针对上述T型交叉口渠化方案整治前后的交通运行状况分别进行了调查. 选取调查当日为工作日,天气状况为晴天,气温维持在26~33 ℃. 采用现场踏勘与视频录像相结合的调查方法,每个T型交叉口选取2~3个断面在早高峰时段(07:00—09:00)进行调查,其中为公桥交叉口的西南、东南、西北象限定义为Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号断面;大钟寺交叉口的西北、东南象限定义为Ⅰ号、Ⅱ号断面.

选取3个指标进行评价:选取非机动车交通量指标反映交叉口非机动车通行能力提升;选择非机动车侵占机动车道(侵占率)指标反映不同渠化方案是否有效消除机动车和非机动车产生的冲突;选取非机动违章左转交通量指标探究不同渠化方案是否有效规范了骑行人的骑行行为和改善了交叉口处交通运行秩序.

2.3 数据对比及分析

1)非机动车交通量. 自行车渠化方案实施前后,各断面非机动车交通量对比如图5、图6所示. 方案实施前,为公桥T型交叉口断面非机动车总交通量为2 931 辆/h,大钟寺桥T型交叉口断面非机动车总交通量为2 560 辆/h. 方案实施后,交叉口断面非机动车总交通量均出现了较大增长,分别为4 585 辆/h、3 940 辆/h,增长分别达到56.4%、53.9%. 渠化方案的实施和自行车道基础设施的完善,提高了交叉口处的通行能力与交通管理水平,吸引了更多的非机动车交通量. 近2年共享单车在我国兴起,因其成本低廉、取用方便等优势,逐渐改变了居民出行方式,也使自行车出行分担率日益增长.

图5 为公桥T型交叉口非机动车交通量

图6 大钟寺桥T型交叉口非机动车交通量

2)非机动车侵占率. 渠化方案实施前后,各断面非机动车侵占机动车比率如图7、图8所示. 方案实施前,为公桥T型交叉口平均断面非机动车侵占率为45.2%,大钟寺桥T型交叉口平均断面非机动车侵占率为35.7%. 方案实施后,在非机动车交通量大幅增加的情况下,两交叉口平均断面非机动车侵占率分别下降为31.7%和26.72%. 其中,为公桥交叉口Ⅱ、Ⅲ号段面渠化方案效果不明显,非机动车侵占率仍较高. 为公桥交叉口Ⅰ号断面与大钟寺桥交叉口Ⅰ号断面在渠化方案实施后均设置了机非隔离护栏,规范骑行人遵章骑行的效果明显. 大钟寺桥交叉口的自行车交通渠化方案更有效地降低非机动车侵占率,改善非机动车侵占机动车道的状况.

图7 为公桥T型交叉口非机动车侵占率

图8 大钟寺桥T型交叉口非机动车侵占率

3)非机动车违章左转交通量. 自行车渠化方案实施前后,两T型交叉口非机动车违章左转交通量对比如图9所示. 渠化方案实施后,由于两交叉口非机动车交通量的增加,骑行人违章左转的数量均大幅上升,分别上升49.8%、49.5%.

图9 两交叉口违章左转交通量

3 渠化效果评价

T型交叉口自行车交通渠化方案实施前后调查指标对比如表1所示. 调查显示:

表1 渠化方案实施前后调查指标 %

1) 自行车渠化方案实施后交叉口道路基础设施状况得到了改善,交通运行总体秩序得到好转,并且均有效改善非机动车与机动车的行驶秩序,提高了交叉口处的非机动车通行能力.

2) 两种渠化方案在非机动车交通量上升的情况下,均有效地减少非机动车与机动车之间的互相侵占,保障交叉口自行车系统连续性和安全性,但大钟寺桥交叉口的平均非机动车侵占率为35.7%效果更佳. 各路口进出口设置的自行车标志和彩铺规定了非机动车的行驶路径,能有效规范骑行人遵章骑行. 交叉口处设置的连续彩铺,有效地保障了非机动车道的连续性.

3) 机非隔离护栏在非机动车道宽度足够的情况下,起到了明显的分流作用. 大幅降低非机动车侵占机动车的比率,对明确骑行路权有显著作用.

4) 2个交叉口的非机动车违章左转数量大幅上升,道路中心机动车与非机动车混行现象明显. 2个交叉口的渠化方案均没有对非机动车违章左转起到良好的改善作用.

4 结论

1) 非机动车道彩色铺装明确自行车的骑行路权,有效警示机动车不得侵入非机动车骑行空间;

2) 出入口彩铺块相对连续的自行车道彩铺设置,更能规范骑行人行为,且更具经济性;

3) 机非隔离护栏的设置在自行车道宽度满足骑行需求的情况下,能大幅降低非机动车与机动车的相互干扰,保证非机动车的独立骑行空间;

4) 彩铺无法对自行车的左转现象起到良好的效果,针对自行车二次过街诱导渠化方案有待进一步研究.

基于以上分析,与支路相交的信号控制的T型交叉口,建议采用如图10为公桥交叉口所示的自行车交通渠化方案,主要渠化方法如下:

图10 T型交叉口自行车交通渠化方案

1) 交叉口非机动车各进出口处铺设自行车落地标彩铺块,主干道方向彩铺块过路口延长5 m;

2) 与主干道相交的低等级道路方向两侧非机动车道中央铺设自行车落地标彩铺块;

3) 路口中心设非机动车禁驶区标线(黄虚线);

4) 增设机非隔离护栏,护栏端头处增设反光标识;

5) 增设路口人行道阻车桩.