如何理解我国高等教育中的“人才培养”三问

2021-06-22于锋

于锋

[摘 要] 人才培养是我国高等教育的根本任务。从目的、方法和效果三个视角探讨了高等教育中的“人才培养”三问:“怎样培养人?培养什么人?为谁培养人?”等问题。从为党育人、为国育才的角度阐述了“为谁培养人”;从立德树人、五育并举的角度分析了“怎样培养人”;从以德御才、四有新人的角度讨论了“培养什么人”。正确理解“人才培养”三问可以有效推动我国高等教育事业的发展,促进高校“双一流”建设步伐,培养高素质的社会主义建设者和接班人。

[关键词] 人才培养;高等教育;高校;双一流;思想政治

[基金项目] 2019年度新疆生产建设兵团兵团科技创新人才计划项目“中青年领军人才”(2019CB025)

[作者簡介] 于 锋(1981—),男,山东济南人,理学博士,石河子大学化学化工学院教授,博士生导师,主要从事学科教学和多相催化研究。

[中图分类号] G640 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2021)16-0005-04 [收稿日期] 2021-01-13

一、引言

人才培养是我国高等教育的根本任务,它贯穿于教书育人、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等高校职能的全过程[1]。如何做好高等教育,就必须回答“人才培养”三问:“怎样培养人?培养什么人?为谁培养人?”等根本问题[2]。这不仅关系着我国高等教育事业的发展和“双一流”建设的步伐,而且也关系着我国特色社会主义事业的发展。

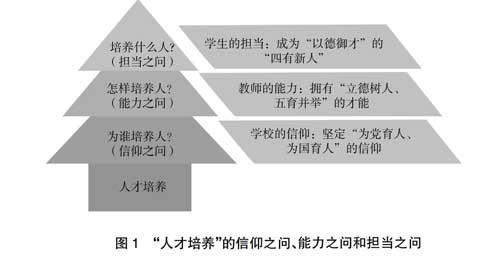

首先,高校的教育信仰要高,有为中国特色社会主义事业奋斗终身的理想和信念,有历史使命感和社会责任感;其次,高校的教师能力要强,能够进行“大思政”教育,实现全员、全程、全方位育人(即三全育人),同时促进学生德智体美劳全面发展;第三,高校培养的学生要敢于担当,能够德才兼备、以德为先,成为有理想、有道德、有纪律、有文化的四有新人,担当起民富国强、民族复兴之大任。

笔者试从目的、方法和效果三个视角探讨高等教育中的“人才培养”三问(见表1)。重点从“为党育人、为国育才”的角度阐述了“为谁培养人”;从“立德树人、五育并举”的角度分析了“怎样培养人”;从“以德御才、四有新人”的角度讨论了“培养什么人”,为我国高等教育“人才培养”这个根本任务提供了思路和借鉴。

二、为谁培养人

问:为谁培养人?

答:为党育人、为国育才。

这一问可以理解为是“信仰之问”(见图1)。信仰不仅指引着事业的前进方向,而且决定着事业的兴衰成败。高等教育应该有信仰,一个有教育信仰的学校,才能拥有一大批有信仰的教师,才能培养出一大批有信仰的学生。我国高校教育在人才培养的过程中,一定要弄清楚“为谁培养人”,树立伟大的教育信仰。一所高校只有拥有正确、高尚的教育信仰,才能够确立它的办校理念和价值标准,才能够成为它不断前行的巨大动力。

我国高校的教育信仰就是“为党育人、为国育才”。教育不是盲目的,高等教育只有树立“为党育人、为国育才”的伟大信仰,才能弄明白“为谁培养人”,才能明确高校的职责和使命,才能真正有的放矢,才能够确定目标和坚定信念。“为党育人、为国育才”既是我国高等教育的信仰,也是时代赋予高等教育的历史使命和社会责任,更是人类社会发展趋势[3,4]。

只有“为党育人”,才能不断培养中国共产党的接班人,立志于中华民族千秋伟业,世世代代牢记中国共产党人的初心和使命,永远不忘初心、牢记使命,切切实实为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,投入到实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。

只有“为国育才”,才能培养出社会主义的建设者,坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,发展中国特色社会主义事业,将个人理想融入国家前途和民族命运之中,肩负起民富国强、美好生活的社会责任,担当起民族复兴之大任,建设社会主义现代化强国。

因此,正确认识“为谁培养人”,有助于学校树立“为党育人、为国育才”的伟大教育信仰,确保高等教育在发展过程中的目标和方向,避免“只重物、不见人”和“重功利、轻信仰”的缺陷。同时,在教师和学生中树立起历史使命感和社会责任感,拥护中国共产党领导和社会主义制度,坚定为中国特色社会主义事业奋斗终身的伟大理想和信念,“志存高远,脚踏实地,勇做时代的弄潮儿”。这也是中国特色社会主义高等教育事业的发展方向。

三、怎样培养人

问:怎样培养人?

答:立德树人、五育并举。

这一问可以理解为是“能力之问”。教师是人才培养的关键所在,教师的能力决定了人才培养的质量,决定了“为党育人、为国育才”的成效。教师能力的最核心体现就是“立德树人、五育并举”。一位教师只有拥有了“立德树人、五育并举”的本领,才能够真正培养出高素质的合格人才,才能真正成为一名能够培养社会主义事业建设者和接班人的教育工作者,担负起提高民族素质的伟大使命。

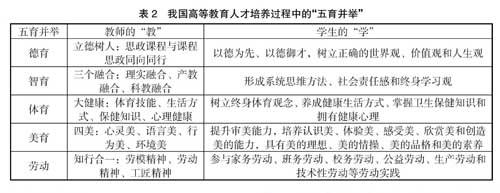

“立德树人”是高校的立身之本,是检验学校工作的根本标准,更是教师的根本职责[5]。国无德不兴,人无德不立。一方面,通过思政课程,进行思想政治教育和品德教育,树立社会主义核心价值观,建设社会主义精神文明。另一方面,通过课程思政,使其与思政课程同向同行(见表2),将“大思政”贯穿教育教学的全过程,实现全员、全程、全方位育人(即三全育人)[6],不断提高学生的思想觉悟、道德水准、文明素养,做到明大德、守公德、严私德,树立正确的世界观、价值观和人生观。

建立以德育为引领的德智体美劳等“五育并举”的素质教育,是提高学校人才培养能力的重要途径,有助于培养全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人[7]。除了德育之外,还有智育、体育、美育和劳动等教育内容。智育教育主要通过“三个融合”来实施,推行理论与实践的结合、产业与教育的融合、高水平科技创新与教学的融合,培养学生形成系统思维方式,激发社会责任感和建立终身学习观;体育教育主要以“大健康”为背景,践行“健康第一”和“生命为基”的教育理念,培养学生树立终身体育观念、养成健康生活方式、掌握卫生保健知识和拥有健康心理;美育教育主要以“五讲四美三热爱”为基础,讲授心灵美、语言美、行为美、环境美等“四美”,提升学生的审美能力,培养认识美、体验美、感受美、欣赏美和创造美的能力,具有美的理想、美的情操、美的品格和美的素养;劳动教育主要强调“知行合一”,践行劳模精神、劳动精神、工匠精神,积极参与家务劳动、班务劳动、校务劳动、公益劳动、生产劳动和技术性劳动等劳动实践。

因此,合理掌握“怎样培养人”,有助于提升教师“教”的能力和学生“学”的本领。以“立德树人、五育并举”推行素质教育,通过三全育人,不断强化教师“教”的能力,促进学生“学”的本领,培养具有创新能力和实践能力的合格人才,德智体美劳全面发展,真正满足党和国家对卓越人才的渴求,为民族复兴铺路架桥,为祖国建设添砖加瓦。

四、培养什么人

问:培养什么人?

答:以德御才、四有新人。

这一问可以理解为是“担当之问”。人才是社会发展的关键,培养担当民族复兴大任的时代新人是国家对高校培养人才的基本要求。高校培养的学生应该是有责任担当的高素质人才,能够担当起中华民族发展的重任,能够践行“实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗”的神圣使命,成为为实现共同梦想而奋斗的实践者,成为实现中华民族伟大复兴的真正动力。

首先,高校培养的学生要敢于担当勇挑重担,能成为有理想、有道德、有纪律、有文化的“四有新人”[8]。第一,要有理想,要立大志、行大道,要有历史使命感和社会责任感,特别是要实现中华民族伟大复兴的中国梦,为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴,实现民富国强、美好生活,建设社会主义现代化强国;第二,要有道德,具有良好的思想觉悟、道德水准、文明素养,做到明大德、守公德、严私德,树立正确的世界观、价值观和人生观,特别是能够把社会主义核心价值观融入生活的各个方面;第三,要有纪律,必须旗帜鲜明、毫不含糊,拒绝两面人,在大是大非面前保持清醒的头脑,坚决拥护中国共产党的领导和社会主义制度,为中国特色社会主义事业奋斗终身;第四,要有文化,成为德智体美劳全面发展的高素质人才,能够肩负起的社会责任,担当起民族复兴之大任。

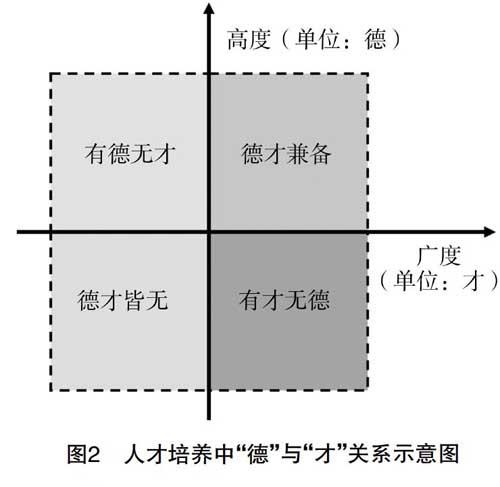

其次,高校培养的学生必须能够“以德御才”。明代洪应明在《菜根谭》中提及“应以德御才,勿恃才败德”。一个人若是以德御才,好比是思想品德成为聪明才智的方向盘,是一种清醒和睿智,也反映了一个人的品格和境界,也就是德才兼备、以德为先,是实现人生价值的根本之道。倘若方向盘的方向不对,就容易导致“恃才败德”,给社会带来灾难。刘文等[9]用“正品、次品、废品和危险品”分别来形容德才兼备、有德无才、德才皆无和有才无德(见图2),也说明了要培养以德御才的人,而非恃才败德的人。

因此,深度理解“培养什么人”,才能培养出敢于担当、勇挑重担的合格人才。只有成为“以德御才的四有新人”,才能担负起实现中华民族伟大复兴的神圣使命,只有成就“有信念、有梦想、有奋斗、有奉献的人生,才是有意义的人生”。

五、结语

通过“人才培养”三问的理解,尝试从目的、方法和效果三方面进行了分析。首先,关于“是否有信仰”之问,用“为党育人、为国育才”回答了“为谁培养人”,培养为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,实现民富国强、美好生活的接班人;其次,关于“是否有能力”之问,用“立德树人、五育并举”回答了“怎样培养人”,通过三全育人、德智體美劳等五育全面发展;第三,关于“是否能担当”之问,用“以德御才、四有新人”回答了“培养什么人”,培养德才兼备、以德为先,有理想、有道德、有纪律、有文化的四有新人。

参考文献

[1]鲁玉芬,张雪武,檀秋芬.高职百万扩招背景下建设工程管理专业人才培养模式探索[J].高教学刊,2021(2):

161-164.

[2]郝贵生.社会主义大学究竟培养什么样的人[J].世界社会主义研究,2017,2(8):89-90.

[3]姜蒙,范志俊.为党育人责任重大为国育才使命光荣[J].当代兵团,2018(21):14-15.

[4]高锦宏.为党育人为国育才努力培养担当民族复兴大任的出版传媒人才[J].北京教育(高教版),2020(7):81-84.

[5]王茜.新形势下研究生导师立德树人职责落实问题探析[J].大学教育,2021(1):181-183.

[6]张亚光,曾丹旦.“三全育人”视域下高校科研育人探究[J].学校党建与思想教育,2021(1):91-93.

[7]王菲,刘正杰.牢牢把握爱国主义教育主线坚持“五育并举”培养时代新人[J].教育教学论坛,2020(39):36-37.

[8]赵浚,孙悦.邓小平育人思想探析——论“四有”新人的历史检视[J].教育探索,2017(6):6-10.

[9]刘文.提高少数民族大学生思想政治理论课教学实效性的几点思考[J].求实,2011(S2):204-206.

How to Understand the "Three Questions" of Talent Training in China's Higher Education

YU Feng

(Key Laboratory for Green Processing of Chemical Engineering, Xinjiang Production and Construction Corps, School of Chemistry and Chemical Engineering, Shihezi University, Shihezi, Xinjiang 832003, China)

Abstract: Talent training is the fundamental task of higher education in China. This paper discusses the "three questions" of talent training in higher education from the perspectives of purpose, method and effect: "How to train talents? ", "What kind of talents? ", and "For whom to train talents? " This paper expounds "for whom to train talents" from the perspective of educating people for the Party and the country, analyzes "how to train talents" from the perspective of "building morality and cultivating talents" and the all-round development of moral, intellectual, physical, aesthetics and labor education, and discusses "what kind of talents to train" from the perspective of cultivating talents with morality and with "four haves". Understanding of the "three questions"of talent training can effectively promote the development and reform of socialist higher education, promote the construction of "double first-class" in colleges and universities in China, and cultivate high-quality socialist builders and successors.

Key words: talent training; higher education; colleges and universities; "double first-class"; ideological and political