“十四五”时期中国四大板块发展战略定位探讨

2021-06-22年猛

[摘要]“十四五”时期是中国经济由高速增长转向高质量发展的阶段,区域发展战略也应随之进行调整。面对“十三五”时期中国区域之间发展不平衡现状依然未能打破,且出现南北差距扩大等新问题的局面,“十四五”时期中国区域发展战略应以协调和高质量发展为主线,对以四大板块为基础的区域总体发展战略进行重新定位。为促进区域经济高质量协调发展,“十四五”时期,东部沿海地区应以建立全国高质量发展引领区、中部地区应以构筑稳定全国经济增长支撑区、西部地区应以延续中国经济高速增长奇迹新高地、东北地区应以树立萧条区域振兴典范为主要发展方向,为中国经济实现高质量发展提供多元化的路径选择。

[关键词]“十四五”规划;四大板块;战略定位

[中图分类号]F127[文献标识码]A[文章编号]1673-0461(2021)01-0001-06

“十三五”期间,在内部结构调整和外部全球经济不景气综合影响下,中国经济发展进入“新常态”,增速由高速转向中高速。在此背景下,为促进区域协调发展,中国政府继续实施以“西部开发、东北振兴、中部崛起和东部率先”的区域发展总体战略为基础,以京津冀协同发展、长江经济带发展为引领,同时兼顾“扶持特殊类型地区发展”和“拓展蓝色经济空间”的基本战略架构,并取得了一定的成效。总体来看,“十四五”是中国经济由高速增长转向高质量发展的阶段。但从区域层面来看,各区域之间发展不平衡现状依然未能打破,面对南北差距扩大等新形势新问题,“十四五”时期中国区域协调发展战略应以高质量发展为主线,以充分发挥各区域比较优势为基准,明确四大板块新时期新常态下的新战略定位,即向东部要质量、向中部要支撑、向西部要速度、向东北要改革,促进形成“协调东中西、统筹南北方”的区域高质量发展新格局。

一、“十三五”时期四大板块发展评价

通过深入实施“西部开发、东北振兴、中部崛起和东部率先”的区域发展总体战略,“十三五”时期中国四大板块发展呈现不同特点,可谓“喜忧参半”。东部经济结构调整和产业转型升级不断加快;中部地区通过有序承接东部沿海地区产业转移构建了比较完备的现代工业体系,经济获得持续增长;西部地区内部分化严重,西南、西北呈现显著增长差异;东北地区经济下滑严峻,实现振兴的道路比较艰巨。

(一)东部转型加快

加快经济结构调整和产业转型升级,是“十三五”时期东部沿海地区发展主基调,并主要通过实施加大科技创新投入力度、扶持战略性新兴产业和全面扩大开放等手段来实现经济转型目标,并取得了不错的成效。首先,在科技创新投入方面,2018年东部地区R&D经费投入强度为2.74%,高于其他三大板块并比全国平均水平高出0.55个百分点。通过大幅增加科技创新投入,东部地区逐渐实现了由要素驱动向创新驱动发展方向的转变,形成了一批具有国际影响力的创新高地,如北上广深等地。其次,在战略性新兴产业培育方面,东部沿海各省不断加大投入力度的同时也通过加速落后产业向中西部地区产业转移等方式,为新兴产业发展腾出空间,并在长三角、京津冀、粤港澳等区域形成了一批具有全球影响力的先进制造业基地。最后,东部沿海地区利用自贸区等开放政策先行优势,以海上丝绸之路为契机,全面扩大对外开放水平并辅以相应的体制机制改革。

(二)中部持续崛起

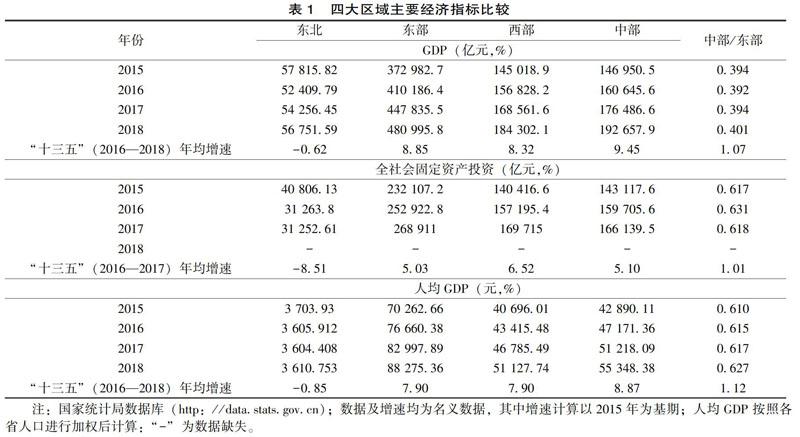

通过有序承接东部沿海地区产业转移以加快构建现代化的工业体系,是“十三五”时期中部加快崛起的主要策略。中部地區也不负众望,凭借自身区位、政策等优势,不断缩小与东部沿海地区的经济差距。2016—2018年期间,中部地区GDP及人均GDP年均增速高达9.45%和8.87%,显著高于其他板块,分别是东部地区的1.07和1.12倍。经过“十三五”时期的高速增长,中部地区支撑国家总体经济增长的作用不断增强,占全国GDP的比重也由2015年的20.3%增加至2018年的21.1%(见表1)。同时,中部地区也迅速建立了较为完备的现代化工业体系,城市化与工业化协同推进。

(三)西部发展分化

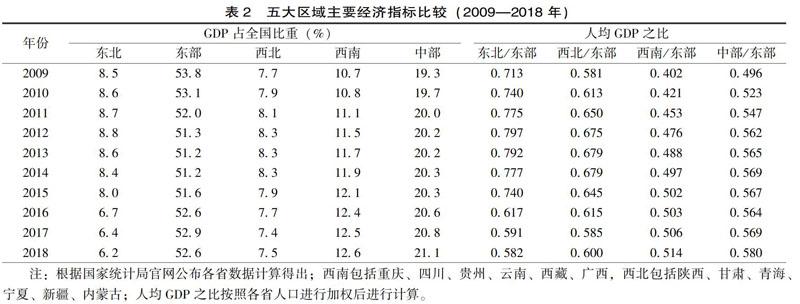

深入实施西部大开发战略在“十三五”时期被放在优先位置,以提高基础设施水平和承接产业转移为重点举措。在中央政府加大转移支付力度以及东部沿海地区发达省份的支持下,西部地区在交通基础设施、基本公共服务等领域获得了极大的改善,并建设了一批国家级产业转移示范区有效加快了西部地区的工业化进程[1]。西南地区在“贵州速度”、成渝双城经济圈等地区带领下,成为延续中国经济高速增长奇迹的新区域。2009—2018年西南地区GDP占全国比重一直呈现增加的趋势,由10.7%增加至12.6%。但与西南地区良好发展势头相比,西北地区则陷入了发展困境,同期GDP占全国比重则由7.7%下降至7.5%(见表2)。

(四)东北难言振兴

与其他3个板块相比,东北地区面临的困境相对比较复杂。作为建国初期工业基础雄厚、经济较为发达的区域,东北三省目前面临传统产业升级、资源枯竭型地区转型、国有企业效率不高、民营经济不发达、人口流失(见图1)等多重问题[2]。尽管“十三五”期间,中央政府加大对东北地区开展市场机制改革、服务型政府建设、国有企业改革、科技创新投入等的支持力度,但效果未达预期。与其他区域相比,东北地区经济下滑严重,数据显示,2015—2018年,东北三省GDP占全国比重由8%下降至6.2%,实现振兴的道路依然比较艰巨。

二、区域差异形成的主要原因

从全球来看,经济活动空间分布的不均衡性是一种非常普遍的现象,世界一半的生产活动仅集中在占全球土地面积为1.5%的区域[3]。在中国,大部分人口及经济活动也主要集中在东部沿海地区,尤其是位于东部的长三角、珠三角和京津冀三大城市群以占2.8%的国土面积集聚了全国18%的人口和36%的GDP。①根据现有经济学相关理论,规模经济、地理及要素禀赋差异是导致中国区域经济发展不平衡的市场内在原因,而长期实施东部优先发展的经济战略举措以及实施限制人口流动的户籍政策等制度则是中国政府人为造成区域发展不平衡的主要制度原因。

(一)规模经济作用

各类经济活动在空间上的集聚能够产生正的外部性,Marshall(1920)认为企业之所以集聚是为了追求外部的规模经济,并确定了集聚的3个来源,即劳动力池、投入共享和知识溢出,被称作“马歇尔外部性”[4]。新经济地理学模型表明,集聚是由规模经济、市场规模和运输成本等因素相互决定的,在没有外力作用的情况下,即使初始条件完全相同的两个地区也可能演化分异,依赖于“市场接近效应”和“生活成本效应”所产生的循环累积因果机制而发生产业空间集聚现象,甚至形成极端的“核心-边缘”的空间结构[5]。由此可见,市场机制下集聚会导致规模经济效应,企业具有“抱团”的内生动力,这也是改革开放之后中国沿海地区陆续出现在全国乃至世界都比较著名的产业集群的重要原因,并且由于沿海地区率先开放和较早形成了产业集群,在集聚机制的作用下不断吸引各类经济要素流向沿海地区,导致沿海地区与其他地区经济发展差距逐渐扩大。这种情况下,中央政府不得不实施“西部大开发”“中部崛起”等人为干预的发展战略来缩小区域发展差距,但收效不及预期。

(二)地理及要素禀赋差异

除规模经济外,地理及要素禀赋差异也会导致经济活动聚集造成空间不均等。传统的区位论、贸易理论都认为地理及要素禀赋差异是导致经济活动空间不均衡的重要原因[6-7]。新经济地理学将古典经济学中解释经济活动集聚的地理及要素禀赋等因素称为“第一性”要素,而把规模经济称为“第二性”要素。优越的区位、宜人的气候、资源的丰富能够吸引更多的外来企业、人口及资金,从而扩大本地市场规模形成规模经济,进而提高生产率和工资水平,再次增强对外来资本等生产要素的吸引力,通过形成循环累积因果效应来不断提高聚集程度,加剧经济活动空间分布的不均等 [8-10]。以中国为例,改革开放以来在全球贸易影响下,东部沿海地区基于港口贸易便利性吸引大量的外商投资及内地人口、资金等生产要素聚集,从而形成各种特色产业集群,造成经济活动空间的不均等。此外,与北部尤其是西北地区相比,东部尤其是东南沿海地区气候宜人适宜居住,也在一定程度上吸引了大量的人口,造成中国人口分布在空间上的不平等。

(三)区域经济发展战略偏向

改革开放之前,中国主要实施的是向内地倾斜、均衡式开发战略,尤其是这期间基于备战需要而开展的“三线”建设,将集中在沿海和大城市地区的工厂向内地进行转移,虽然这种做法并未改变沿海相对发达和内地相对落后的空间格局,但在一定程度上缩小了内地与沿海地区的发展差距。

改革开放伊始,中国中央政府就开始将经济发展重心转向东部沿海地区。为加速东部沿海地区经济发展,1979年中央政府设立了深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区,1984年开放天津、上海、大连、秦皇岛等14个沿海开放港口城市,1988年将天津、河北、辽宁、江苏、浙江、福建、山东和广西的153个市县实施对外开放,同时又设立了海南岛经济特区。这时期中国中央政府在邓小平“两个大局”思想指引下,优先支持东部地区率先发展,在一系列对外开放政策支持下东部形成了涵盖经济特区、沿海开放港口城市和沿海经济开放区在内的沿海开放地带,吸引了大量的外商直接投资,经济获得了快速发展,与中西部等内地发展差距开始进一步拉大。

随着东部与内地经济发展差距不断扩大,区域协调发展问题开始受到政府及社会各界的重视,但直到1991年中国中央政府才在《关于国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要的报告》首次提出“促进地区经濟的合理分工和协调发展”,国务院从1992年开始实施沿江、沿边、内陆省会城市开放战略,同时加大对中西部地区的援助和投资力度。1999年,随着中国中央政府发布《国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见》,西部大开发战略开始启动,之后在2002年党的十六大报告提出“支持东北地区等老工业基地加快调整和改造”以及2004年在两会政府工作报告中温家宝总理首次提出“促进中部地区崛起”,中国全面协调的区域总体发展战略初步形成。直到2006年,中国中央政府在《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出“坚持实施推进西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展的区域发展总体战略”,促进区域之间协调发展的区域发展总体战略才开始正式形成和实施。

从以上中国中央政府实施的区域经济发展战略的演变可以得知:改革开放之前,由于特殊时期的特殊需要,中国政府实施了均衡的区域发展政策甚至一度向内地倾斜,在一定程度上缩小了沿海与内地之间的发展差距;而随着改革开放之初,在“两个大局思想”指导下,东部地区获得了优先发展,东西差距开始迅速拉大,但直到1991年至2006年,中国中央政府用了将近16年的时间才形成了促进区域之间协调发展的区域总体发展战略;尽管从2006年开始中国区域之间由不均衡发展进入了相对均衡发展的时期 [11-12],但由于对区域协调发展问题的重视及相应政策实施起步较晚,东西部之间累积的发展差距短时间难以消除,并且根据本文前述部分的分析,近年来区域之间又呈现了南北差异扩大的新问题,这在一定程度上可以归因于中国东部优先发展的区域发展战略导向和对区域协调发展问题的重视相对较晚。

(四)制度因素

除上述因素之外,制度也是导致区域经济产生差距的重要因素。一般来说,造成中国区域经济差异的制度因素包含两个层面:一是国家统一安排的制度,二是地区之间差异化的正式及非正式制度安排。一方面,一些基于计划经济时期的制度安排在市场经济转轨过程中并未进行彻底改革的全国性制度会通过扭曲市场要素配置、分割区域市场等导致区域之间经济产生差距。例如,基于为中国重工业优先发展战略服务而进行户籍制度安排,导致人口在城乡、区域之间不能有效流动,扭曲了劳动力市场,在一定程度上造成了区域经济发展差距扩大 [13]。另一方面,各地区之间制度安排的不同造成区域之间发展轨迹的不同从而致使区域之间差距的产生。例如,与东部地区相比,中西部一些地区市场化程度不高、观念落后,难以有效激发市场主体活力和配置各种资源,造成地方既缺乏经济增长动力又缺乏改革的内在激励,从而进一步拉大了与东部沿海经济发展的差距 [14]。

三、四大板块发展战略定位探讨

(一)向东部要质量:建立全国高质量发展引领区

经过“十三五”时期的发展,东部沿海地区已经积累了较为丰富的转型经验,为“十四五”时期的高质量发展打下坚实的基础。“推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求” [15-19],从当前各区域发展现状和经济基础来看,东部沿海地区经济社会发展相对发达,具备快速实现高质量发展的基础。因此,“十四五”时期东部沿海地区应定位为“全国高质量发展引领区”,在探索中国特色高质量发展道路的同时,为其他区域提供可参考的经验。

从中国当前乃至今后一段时期内的发展战略需要来看,东部地区建立“全国高质量发展引领区”应重点从以下3个方面着手。

第一,推动现代制造业高质量发展。制造业是强国的基础,东部地区应继续以科技创新为驱动力,在粤港澳、长三角和京津冀等地区率先建成具有全球影响力和竞争力的现代制造业高质量发展基地。

第二,推动对外开放高质量发展。除了为国民经济增长提供新的动力之外,全面扩大对外开放可以引入全球最为先进的技术、管理理念以及制度等,是大国必走之路。东部沿海地区应继续以目前自贸區为主要平台,联动对外开放与对内发展,探索对外开放高质量发展的中国道路。

第三,推动社会治理高质量发展。社会治理是国家治理的重要方面,推动社会治理高质量发展不仅可以为国家层面的治理现代化提供经验,也是为满足当前居民对美好生活向往的基本要求。东部地区应以“共建共治共享”为基本理念,不断完善现代化的社会治理体系,从而为其他区域乃至国家层面提供先行探索经验。

(二)向中部要支撑:构筑稳定全国经济增长支撑区

综合中部地区在“十三五”时期所取得的成就,结合当前中国宏观经济进入“新常态”背景下,为稳定全国经济中高速增长的态势,在“十四五”期间中部地区发展战略应定位为“构筑稳定全国经济增长支撑区”,同时承担起“承东启西”的桥梁作用,并重点推进以下重点任务。

第一,大力推进乡村振兴战略,建成全国领先的现代化农业体系。中部六省区多为农业大省,其中国家粮食主产区就占了5个,是名副其实的乡村振兴战略主战场。总体来看,中部省份要想真正崛起就必须破解“三农”问题,就必须坚定不移实施乡村振兴战略。通过率先建立起现代化的农业产业体系,将农业大省劣势转换为优势,以产业兴旺实现乡村振兴,为其他区域乡村振兴和农业发展提供样板。

第二,培育多个国家级增长极。以推动新型城镇化与现代制造业有机结合为目标,支持长江中游城市群、中原城市群等发展成为国家重要的增长极。此外,安徽应以全省纳入长三角世界级城市群建设为契机,积极参与长三角一体化发展,进一步加强现代制造业发展和扩大对外开放步伐,并同时提升自身对邻近内陆地区的经济辐射能力。

(三)向西部要速度:延续中国经济高速增长奇迹新高地

总体来看,“十三五”时期西部地区还处于工业化中期阶段,基础设施水平还有较大的提升空间,与其较为广阔的国土空间相比,经济规模仍然较小,仍需要较高的增长速度才能逐步缩小与东部甚至全国平均水平的差距。因此,“十四五”期间西部地区应继续以实现高速增长为主基调,定位为“延续中国经济高速增长奇迹新高地”,并重点实施以下主要任务。

第一,以城市群或都市圈为重点培育载体,形成核心增长极。重点培育成渝、关中-天水、北部湾、兰西、呼包鄂榆、黔中、滇中、宁夏沿黄、天山北坡、藏中南等城市群或都市圈,作为促进西部地区城市化与工业化的重要平台与载体。

第二,培育一批国家级现代制造业基地。在目前已经批准的国家级产业转移示范区基础上,培育形成具有本地比较优势的、特色的国家级现代制造业基地,以提高西部地区发展工业的内生动力。

第三,加大向西开放力度,显著提升内陆地区开放型经济水平。以“一带一路”倡议、“西部陆海大通道”建设为契机,全面提升西部地区沿边、沿海开放力度,同时加强与东部沿海口岸城市的合作,构筑双向全面开放的大格局。

(四)向东北要改革:树立萧条区域振兴典范

“十四五”期间,东北老工业基地应继续以改革为主线,通过向政府体制改革要动力、市场机制改革要活力、国有企业改革要竞争力以实现振兴大业,树立“萧条区域振兴典范”。

第一,向政府体制改革要动力。长期以来,东北地区政府官僚主义盛行、办事效率低、服务意识不强等在一定程度上不利于民营经济的发展和外来资本的进入。未来一段时期内,东北地方政府应继续加快和完善服务型政府建设,全面落实中央政府“放管服”精神,通过与沿海发达省份开展政府工作人员交流或互换等方式,引入符合市场经济的管理和服务理念,增强现代化的治理能力。

第二,向市场机制改革要活力。改革以市场为导向的体制机制,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,明确政府行为边界是关键。东北各省份要加快建立、完善和推广负面清单制度,系统清理政府相关部分的不合理规定,优化市场竞争环境。

第三,向国有企业改革要竞争力。国有企业在东北地区国民经济中占比相对较高,地位举足轻重,可谓是繁荣依托国有企业,衰退亦因国有企业。从国有企业对中国社会主义制度的重要性以及当前东北老工业基地对国有企业的依赖性来看,必须加大改革力度让国有企业重新具有市场竞争力。推进东北地区国有企业改革,一方面,应以完善现代企业制度为核心,分类推进,通过适时引入民营资本发展混合所有制经济;另一方面,应转变以往管理思路,由全面管控国有企业向科学管理和运营国有资本进行转变。

[注 释]

①数据来源于2013年6月26日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《国务院关于城镇化建设工作情况的报告》:[BF]http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/jdgz/bgjy/2013- 06/27/content_1798658.htm。

[参考文献]

[1]年猛.中国南北经济差异的原因透视[J].群言,2019(8):13-15.

[2]安虎森.东北经济问题解决的主要途径:有为政府的市场创造[J].中国工业经济,2017(11):41-50.

[3]SCOTT A J.World development report 2009: reshaping economic geography[J].Journal of economic geography,2009,9:583-586.

[4]MARSHALL [JP3]A .Principles of Economics[M].London:Mac-Millan,1920.

[5]KRUGMAN P.Increasing returns and economic geography[J].Journal of political economy,1991,99: 483-499.

[6]OHLIN B.Interregional and international trade[M].Cambridge: Harvard University Press,1933.

[7]陸铭,向宽虎,陈钊.中国的城市化和城市体系调整[J].世界经济,2011(6):3-25.

[8]DELLER S C,TSAI T H,MAROCOUILLER D W,et al.The role of Amenities and quality of life in rural economic growth[J].American journal of agricultural economics,2001,83: 352-365.

[9]FLORIDA R,MELLANDER C,STOLARICK K.Inside the black box of regional developmenthuman capital,the creative class and tolerance[J].Journal of economic geography,2008,8:615-649.

[10]RAPPAPORT J and SACHS J D.The U.S.as a coastal nation[J].Journal of economic growth,2003,8: 5-46.

[11]魏后凯.改革开放30年中国区域经济的变迁——从不平衡发展到相对均衡发展[J].经济学动态,2008(5):9-16.

[12]年猛,孙久文.中国区域经济空间结构变化研究[J].经济理论与经济管理,2012(2):89-96.

[13]蔡昉,王德文,都阳.劳动力市场扭曲对区域差距的影响[J].中国社会科学,2001(2):4-14,204.

[14]张秀生,陈慧女.论中国区域经济发展差距的现状、成因、影响与对策[J].经济评论,2008(2):53-57,72.

[15]蔡之兵.如何实现高质量区域协调发展新格局[J].经济,2018(8):96-98.

[16]蔡之兵.高质量发展的区域经济布局的形成路径:基于区域优势互补的视角[J].改革,2020(8):132-146.

[17]肖金成.“十四五”时期区域经济高质量发展的若干建议[J].区域经济评论,2019(6):13-17.

[18]魏后凯,年猛,李玏.“十四五”时期中国区域发展战略与政策[J].中国工业经济,2020(5):5-22.

[19]魏后凯,李玏,年猛.“十四五”时期中国城镇化战略与政策[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2020,24(4):5-21.

(责任编辑:张积慧)