刘墨 我最好的作品可能在80岁以后出现

2021-06-21余一

余一

与一名大家聊天是一种享受。他话不多,但相当精彩,无论历史、文学、哲学、艺术、经济,都聊得开,又收得住。

刘墨先生似一位隐士,也似一位儒者,虽久居京华胜地,却淡然处世。藏书甚丰,每日品茶读书会友,那两层四壁到顶的书墙最令人深刻,茶台边上的凳子,本来是有客人来坐在一起喝茶用的,如今也摆满了书。

先生是文艺学博士、历史学博士后,满腹经纶而又安于做一个独立学者、自由艺术家,用现在的话算是个“学术个体户”。但这个当代文士博杂不失精专,优游于世间又别具风骨。于他而言,一支笔、一丸墨、一张纸,人生足矣。

读其文如会其人,会其人如观其书,观其书如品其画,自有一股清气。那天在先生的书房聊了一整个下午,我问,先生讲。我关心的问题他都有见解独到的答案。

一个文人是有“立场”的

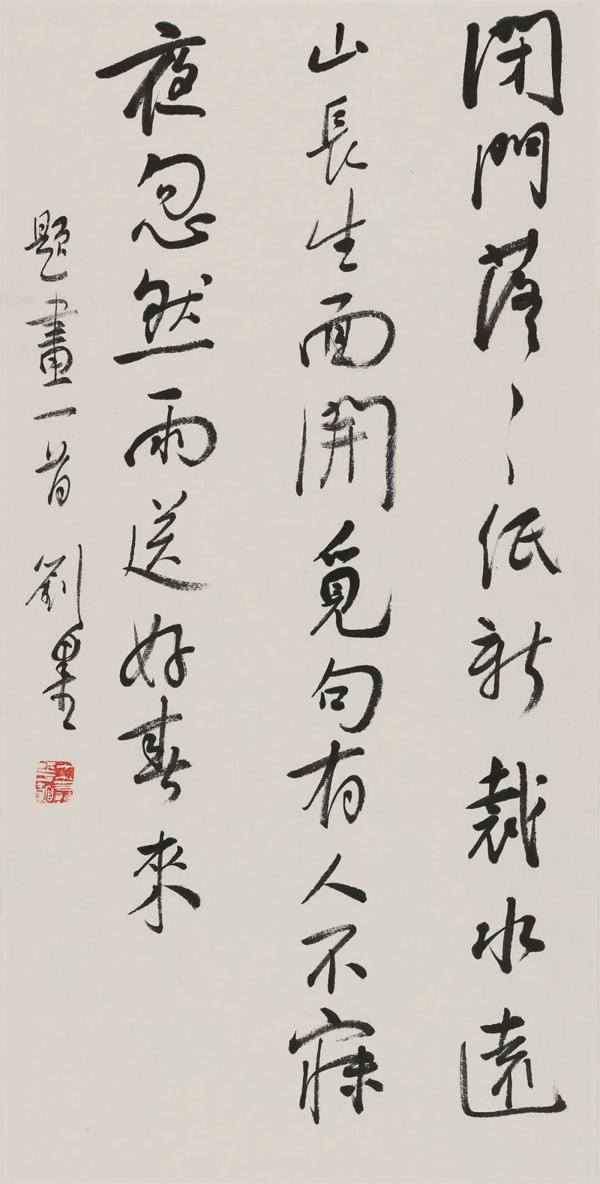

“人磨墨,墨磨人,磨墨人。”这是刘墨微信上的个性签名。“此生原为读书来”,刘墨很喜欢这句话,他称呼自己为:读书人刘墨。

刘墨是个学者,诗、书、画全能,在他的世界里,艺术创作能够取得现在的成就,读书是根本。我们不知道刘墨到底读过多少书,只知道他涉猎广泛,读诗阅史,习书学画,20多岁即写出百万字的《中国艺术美学》。而最难得的是他能把读到的内容随时“化”为自己的东西,又随时能“吐”出来。

一开始我们便聊到,“当代还有真正的‘文人风骨吗”?

在刘墨看来,这是一个需要历史性梳理的问题。它分很多的历史阶段,比如说20世纪40年代末50年代初期,朱自清曾经有一篇文章,就是说过去的读书人、过去的知识人或者过去的文人,讲究“气节”,讲究“节操”。但是从那之后呢,就要讲究“立场”,看你自己把自己放在什么“立场”上面。而且,要多说“我们”,而不是“我”。一个文人是有“立场”的,或者说一个人最重要的不仅在于他的“立场”,而且在于他的“风骨”,“立场”是当代的说法,“风骨”是传统的说法——这个风骨是不可以被左右的,不可以被时代的潮流所带走的。

“风骨有它的独立性,它的自由性,它的坚韧性,以及它的操守,它的坚持,它的努力,它的方向……如果具备了这些条件的话,那么我想,大概他就可以成为有风骨的文人,或者说,这就是知识分子的风骨。但这里面也需要一个大的智慧。20多年前,我曾经跟别人讲过,老子所说的‘挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,这个‘和光同尘作为一种生存的智慧,是大智慧,也需要我们来坚持来实践。有的时候,你的风骨并不在于你表现得锋芒毕露,并不在于你表现得像一个烈士,而在于你是一个不可被改变的,能够把自己所认定的价值一直贯穿到底。从这个角度来看,我觉得当代还是有很多人是有这种操守的,是有这种节操和特性的。”

言语间,我们从刘墨的身上可以清晰感知到他的广博,领会到他作为一个真实文人的剔透通明。

后半生做个独立学者、自由艺术家

在大多数人循规蹈矩按部就班的现实生活里,刘墨确实是个例外的例外。刘墨先生是文艺学博士、历史学博士后,以他的学识,可以任教任何一所大学,但他却选择做个“无业游民”——独立学者、自由艺术家。但刘墨又是有底气的,这底气来自他的学养和才气。

对于这一点,刘墨先生表示只是想要回到自己,实现“独立之精神,自由之思想”。

“第一,我自己本身基本靠自学,虽然有博士学位,有博士后工作站的经历,但基本上还是自学的。在自学里面,那就是要坚持你的独立判断,坚持你自己的独立思维。虽然我也有过工作的经历,但是我慢慢地发现,我和周围还是有许多地方格格不入,或者说不太容易被‘格式化,我也一直拒绝被‘格式化,再加上格格不入,就时时刻刻地促使自己要回到自己,要回到个体,回到书斋,而不是一味地依托于体制,依托于现实,依托于某种物质性的力量。第二,在真、善、美的价值里面,‘真是科学,‘善是宗教,‘美是艺术。艺术本身虽然是以美为目的,或者说以美为表现的最高境界,但是这种美的展现,是一个人是否能够觉悟到自己的灵魂、自己的精神是自由的,是独立的,是可以无限地从现实世界的束缚当中摆脱出来,一直向上去提升。这个就像庄子所说的,从这种尘浊的俗世里面能够不断地拉升起来,做无限地突破,这一点是特别重要的。固然一个人无法脱离现实,但是他却可以在精神层面上最大程度地摆脱现实的束缚,这种自由,这种独立,我想它应该是多数人都希望达到的一种境界吧。”

“1927年,王国维在圆明园自沉之后,陈寅恪在给他写纪念碑铭的时候,他就提到:‘独立之精神,自由之思想,也可能从1927年之后,很少有文化人能够实现这种‘独立之精神,自由之思想。所以我想,我是否可以通过自己的努力来实现‘独立之精神,自由之思想呢?因为在我看来,它不仅仅是写在碑上的一句话,而是让这种精神能够在生活里面体现出来,也让它变成自己前进的一个动力。这是我辞掉公职以来的一个真实的想法。”劉墨说。

同样地,刘墨在努力地去摆脱各种圈子的束缚,甚至退出了很多很多的圈子。

“实际上,我们今天好像都是被不同的圈子框住了,而不同的圈子好像不仅可以给我们提供表演的舞台,表演的空间,甚至它会成形成某种‘利益群体。比如说你不在文化圈,不在学术圈,不在艺术圈……不在这个或者那个圈子里,大家就不会把你当成‘自己人,自然也不会把自己的或者说这个圈子的利益分给你。有时候,你觉得某些人带你玩,某些人不带你玩,这就是一个比较‘世俗的衡量标准。文化圈也好,学术圈也好,艺术圈也好,书画圈也好,某个圈子固然可能会给你一个‘舞台,分配你一个‘角色,但我觉得一个人最重要的,还是要‘完成自己,这就要不断地去突破各种束缚、各种限制,也即是要不断地去突破这个圈子的局限。如果仅仅限于哪一圈子,我想可能会限制一个人对自己的生命意识的扩充,或者说会限定自己局限于某一部分吧。这个不是我所追求的。我在努力地去摆脱各种圈子的束缚,甚至退出很多很多的圈子。目的呢,无非是想要突破自己,然后能够达到一个更好的、更高的自己。这是我对我自己的要求。所以为了这一点,我也从来不去在乎、从来不去领会我是不是在某个圈子里面。这个是我目前的想法。”刘墨坦言道。

用自己的笔,画自己的领悟

文,为艺之根本,腹有诗书气自华。“文人画”这三个字,人在中间,文在左,画在右。只有把以人为核心,知道他的文,才来看他的画,或许就能多一层理解下的欣赏。

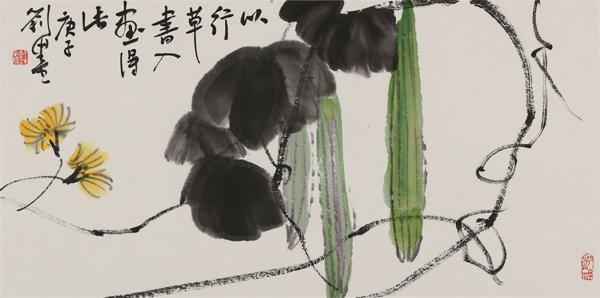

刘墨写字、画画很有趣,笔下花鸟山水追寻的是八大石涛一路的踪迹,又在陈子庄的简约和黄宾虹的苍茫间营造自家的山水。刘墨他自己也总是不停地思考:自己为什么要画画?以及画画给我带来了什么?

几年前,有一个90后策展人曾经问过刘墨:“刘老师,我看你还每天在这画梅兰竹菊,你觉得有意思吗?”刘墨当时回答他:“你现在天天看我一招一式地在画这个梅兰竹菊,你怎么知道我80岁还这么画呢?也许我早变成别的画法了。”

当代语境是错综复杂的、丰富多彩的,或者说多元的。这一点,给艺术带来混乱的同时,也带来了自由和“可能性”。所以有的时候,我们对某种艺术产生或对某种风格的判断产生歧义,实际上并不是技术出了问题,也不是艺术家出了问题,而是我们的价值观、审美观在当代这个文化语境下面出了问题。

“我们都是在一个开放的、学习的和思考的路上,不停地去向古人、向西方、向传统、向当代、向各个能够给你灵感、给你资源、给你启示的这些艺术作品、艺术家或者艺术思想里面去寻求。如果我们仅仅把中国画当成一个造型艺术的话,那么显然是低估了中国画的意义,尤其是把它对人生、对生命、对个人心性的展露和寄托拉低了。西方绘画在于视觉,在于新旧,在于时代;而中国的艺术,在于人的生命境界,在于人的修养,在于人的综合文化素质的展示,更在于生命境界的展示。所以我觉得中国绘画的妙处,就在于你是否有足够的知识结构在你适当的年龄能够融会贯通,它不仅仅是产生一件作品,更重要的是它能够在你整个人生的完成过程当中能够以绘画、以作品的形式把它呈现出来,这个才是最重要的。过去的文人画家,除了荷花、牡丹,就是梅兰竹菊,很少去画那些不入流的野花或者热带植物,文人画已经排除了那些不高级、不雅的东西;但现在只要你画得好,任何东西都可以画。所以我觉得,一方面,艺术的边界被无限地扩大;另一方面,正因为边界的无限扩大,同时也给艺术家带来了创作上的充分自由,这一点在历史上是前所未有的。”

刘墨用几个字道出了中国绘画的本质:一天人,合物我,通古今,见性情。“我觉得天地、物我、古今、性情,在中国绘画里面,不管是过去、现在,还是未来,都是它独特的审美价值的体现,而且我也愿意在我自己的绘画里把这种生命价值体现出来。所以,我就用自己的笔在画自己的领悟,现在当然做不到,但也不太在乎别人是否赞同我的画,对我的画有什么样的评价,市场是否认可,或者是买家是否认可,我觉得它是完全个人化的,完全是个人心性的自然流露。”

刘墨一直希望自己最好的作品不是出现在50岁、60岁或者70岁,而应该在七八十岁以后。“那個时候,我才能够真正地找到属于我自己的最合适的那种艺术语言吧。而这种艺术语言,不仅仅是笔墨,不仅仅是一件作品一种风格,它更重要的还是整个人生的阅历,人生的体悟在创作当中自然而然地流露。我想,等那一天到来的时候,才会知道自己是对了还是错了。”

刘墨的姿态是出世的,但态度又是入世的。刘墨创作的书画作品中折射一股清气,这是由内到外的自然流露,伪装、刻意的故作姿态达不到这种心境。

就像先生说的:“平生无别求,但有三五知己,日作字画三五幅,日作文三五千字,年底多收三五斗,身康健,心平和,对名花,饮美酒,不知老之将至……想象一下,也挺美好!”

(编辑/余彩霞)