乡村遗产旅游地“三生”空间的主体价值重塑

2021-06-20陶慧张梦真

陶慧 张梦真

引用格式:陶慧, 张梦真. 乡村遗产旅游地“三生”空间的主体价值重塑——以广府古城为例[J]. 旅游学刊, 2021, 36(5): 81-92. [TAO Hui, ZHANG Mengzhen. Reconstruction of subjective value of production-living-ecology space in rural heritage tourism destinations: The case of Guangfu ancient town[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(5): 81-92.]

[摘 要]乡村遗产承载着人类与自然和谐相处的生态智慧,传统生产技术、敬畏自然的人文精神和丰富的地方性知识都是生态文明社会建立和发展的重要基石。20世纪末,继文化旅游产业相继嵌入,乡村遗产旅游地在空间再生产过程中存在隔离、挤压与脱域现象。文章将“文化主体性”纳入流动的乡村空间体系中考量,探讨乡村遗产地由地方记忆的载体演化为景观社会过程中生产、生活与生态空间的变迁表征,聚焦于“三生”空间功能、属性与边界转换中原住民、政府、投资商等多元主体日常实践的困惑与响应——资源的圈禁与生产空间的失序、内卷的集市与生活空间的规训、多元的民间信仰与相对稳定的人文生态空间。文章以邯郸市广府古城为例,试图构建“三生”空间视角下的乡村主体价值再现框架:“家园遗产”重建生产-生态空间的秩序、“微创式”家庭策略变迁实现生活-生产空间的共生、“景镇村”联动共创“三生”空间价值,以期为正经历着变迁的乡村遗产旅游地人居环境优化与重构提供决策依据和经验借鉴,从而推动乡村振兴。

[关键词]乡村遗产;“三生”空间;乡村主体;景区社会;广府古城

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)05-0081-12

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.05.011

引言

自20世纪70年代末以来,随着中国土地政策的变革与社会经济的快速发展,中国乡土社会不可避免地发生着结构性改变,呈现出快速的乡村非农化趋势,手工业、零售业、文化和旅游产业等相继嵌入,乡村遗产地实现从生产空间到消费空间的嬗变。随着遗产旅游的推进,乡村景区社会成为最具争议的社会矛盾体,面临资源争夺、资本侵蚀、文化衰退等困境,乡村原有的空间被重新分割与整合,历史记忆、文化传统、人居环境甚至居民自身转变成人们参与或抵制变迁的资本[1]。由此,主张差异性与流动性的后现代主义研究被广泛应用于乡村复合空间的结构和网络的探讨与争论中。同时,由于遗产旅游在增强文化自信、促进民族团结与乡村振兴等方面被寄予厚望,乡村遗产地不再是呆板的地理空间,也不再附庸于城市的发展,而是可以通过持续不断的建构、革新与重构得以复兴的空间载体[1]。

2011年,国际古迹遗址理事会文化景观委员会发起“全球乡村景观倡议”,目标是采取系统的方法指引乡村地区的文化遗产保护与发展[2]。2017年10月,《关于乡村景观遗产的准则》获得国际风景园林师联合会批准,构建了完整的乡村遗产价值的评估准则[3]。我国近20年来也在积极探索乡村遗产的保护路径,截至2020年,中国历史文化名镇、名村与传统村落的数量分别达到312个、487个与6819个,名录制度的持续推进意味着我国从政策层面逐步确立了乡村遗产的多维度保护体系[4-5]。然而,在实践层面乡村遗产的保护与利用成效仍不明显,有些矛盾和问题仍在加剧,乡村遗产价值在不同属性的空间中如何落实亟待进一步探索[6-8]。

虽然学界尚未形成公认的定义,但学者们均认可乡村遗产是凝结乡村具有普遍价值的物质与非物质文化要素的地域综合体,在旅游业发展以及新型城镇化建设中扮演着十分重要的角色,并围绕着遗产价值评价、空间置换、保护路径等方面展开深入探讨[9-12]。然而,已有成果更多地偏重乡村生产和生活空间的功能转换,缺乏对其生态空间,特别是人文生态空间的关注;过多地强调对建筑、风物遗产的关注,没有将视野聚焦于乡村主体的日常实践。对村民关注的缺失导致研究所呈现出的乡村遗产地是凝滞的、静态的和“正在死去的”。因此,本文将“文化主体性”纳入流动的乡村空间体系中加以考量,探讨传统社会现代化转型中生产、生活与生态空间的变迁表征,聚焦于“三生”空间功能、属性与边界转换中主体日常实践的响应与社会关系铺陈,试图构建“三生”空间视角下的乡村主体价值再现框架,以邯郸市广府古城为例,探索乡村微观空间变迁规律及地方主体实践的适应性反思,为同样正经历着变迁的乡村旅游目的地人居环境优化重构提供决策依据和经验借鉴,重建一种乡村遗产旅游地的新空间秩序与景观格局,对于乡村振兴有现实意义。

1 研究框架与案例地

1.1 “三生”空间与主体价值互构

1.1.1 “三生”空间界定

1974年,Lefebvr《空间的生产》一书开启了人文社科的“空间转向”[13]。空间不再被当作僵死、刻板、非辯证和静止的东西,而是被看成富有启发和生命力的命题。随后,以Harvey和Foucault为代表的学者从各自学科出发,对空间术语做出了不同理解和阐释,均认可空间是流动的,空间的变迁会改变人们的生产生活方式和文化生态格局[14-15]。Decerteau更是继承了“日常生活批判”这一学术理论关于空间程序化、商品化、景观化的论断[16]。受空间转向影响,近年来我国涌现出诸如空间与社会、空间与权力、文化空间与地方性等人文倾向的探讨[17-19]。一方面,为理解传统社会变迁提供了空间与主体的双视角;另一方面,也突破了传统地理学话语体系中对空间研究的信息技术依赖与大中尺度空间结构的研究偏好,掀起微观视角下对乡村遗产空间的保护、提升与转型的研究热潮,形成了多学科研究路径。

“三生”空间概念最早出现于城市规划的功能区划实践中。近10年来,地理学者们结合主体功能区与生态修复等主题展开探讨,已有成果基本围绕土地利用的优化、空间功能耦合与空间定量测度等内容,数据多依托遥感卫星、土地利用与社会经济年鉴等[20-23]。伴随城镇化水平大幅提升、城乡要素快速流动,科学评估“三生”空间格局对优化生态环境、推动产业融合与提高居民生活质量具有重要指导意义[24]。本文将“三生”空间理念引入乡村遗产空间,试图从微观视角将研究重点由自然生态格局的技术运用转向社会空间的人文关注。

依据旅游产品生产与消费同步性,界定乡村遗产地的“三生”空间,还需充分考虑其特殊内涵:(1)生活空间:居民居住、消费和休闲等日常活动而形成的空间(庭院、巷道、公共交往空间等),具有强烈的传统性和较完整的社会结构基础。随着居住空间的移置和乡村旅游的发展,不同群体的流动割裂了家庭、邻里、社区之间的关系,出现新的生活空间网络。(2)生产空间:传统乡村以农业生产空间为主(农田、果园、牧场及辅助设施空间等),随着旅游产业的介入,乡村的生产性活动逐步三产化,形成乡村旅游吸引物、旅游配套设施和公共服务体系等,其空间职能是承载游览活动和创造旅游经济效益。(3)生态空间:生态空间是自然生态与人文生态(包括心态秩序)融合体,是传统乡土社會创造的物质空间与精神空间的总和。乡村遗产旅游地的生态空间为都市人群体验田园生活提供了地方性的语境,是整个旅游目的地系统景观权力的“原生纽带”,是旅游生产空间生长的土壤。本研究将自然生态、人文生态与精神生态统一起来,既关注主体行为方式的转变所带来的自然环境变迁,更关注人文生态环境的延续与异化,突破已有研究对自然生态的研究偏向,将乡村遗产地的人文生态关系与精神生态系统作为考察主体价值流变的生态基底。

1.1.2 文化主体性

Bausinger主张,主体实践“不仅在时间和空间中发生”,而且也会反过来构造它们发生的时空[25]。马克思《关于费尔巴哈的提纲》明确了人的主体性与空间实践的双重贡献[26]。费孝通先生强调“主体性”是对传统文化与现代化相契合的要素挖掘与选择,更是传统文化参与现代化与自我调适的能力与创造性[27]。更多研究表明,在地居民是遗产旅游可持续发展的主体,乡村遗产在保护中得以发展方能体现居民的文化权利。不难看出,文化主体性对遗产空间再生的重要性已被认可,遗产旅游作为助力乡村振兴的重要推手,在其发展中强调空间与主体的良性互动颇有意义。

英国人类学家Huxley围绕文化与主体实践提出了“三态文化模式”,即物质态、社会态及精神态共同构筑文化[28]。物质形态构成了乡村基地系统,包括可供体验的文化景观。社会形态构成了乡村遗产社会形成的规范体系,包括可感知的生产方式或社会准则。精神层面体现了信仰或可供想象的价值观。三态一体地呈现与表达文化主体的空间实践价值。

1.1.3 “三生”空间与主体价值互构

乡村遗产地以旅游方式寻求自我发展,从根本上加速了生产、生活与生态空间的现代化变迁与三者之间的交错,使其遵循着新的空间规则与逻辑关联,共同构成一个整体性系统。生活空间的社群网络与邻里关系的构成源自地方主体对生产与生态空间的改造实践,并以此构成延续地方性特征的物质载体。随着旅游产业的嵌入,景区社会的新秩序投影到生活、生产与生态空间上,呈现出部分的交叉。

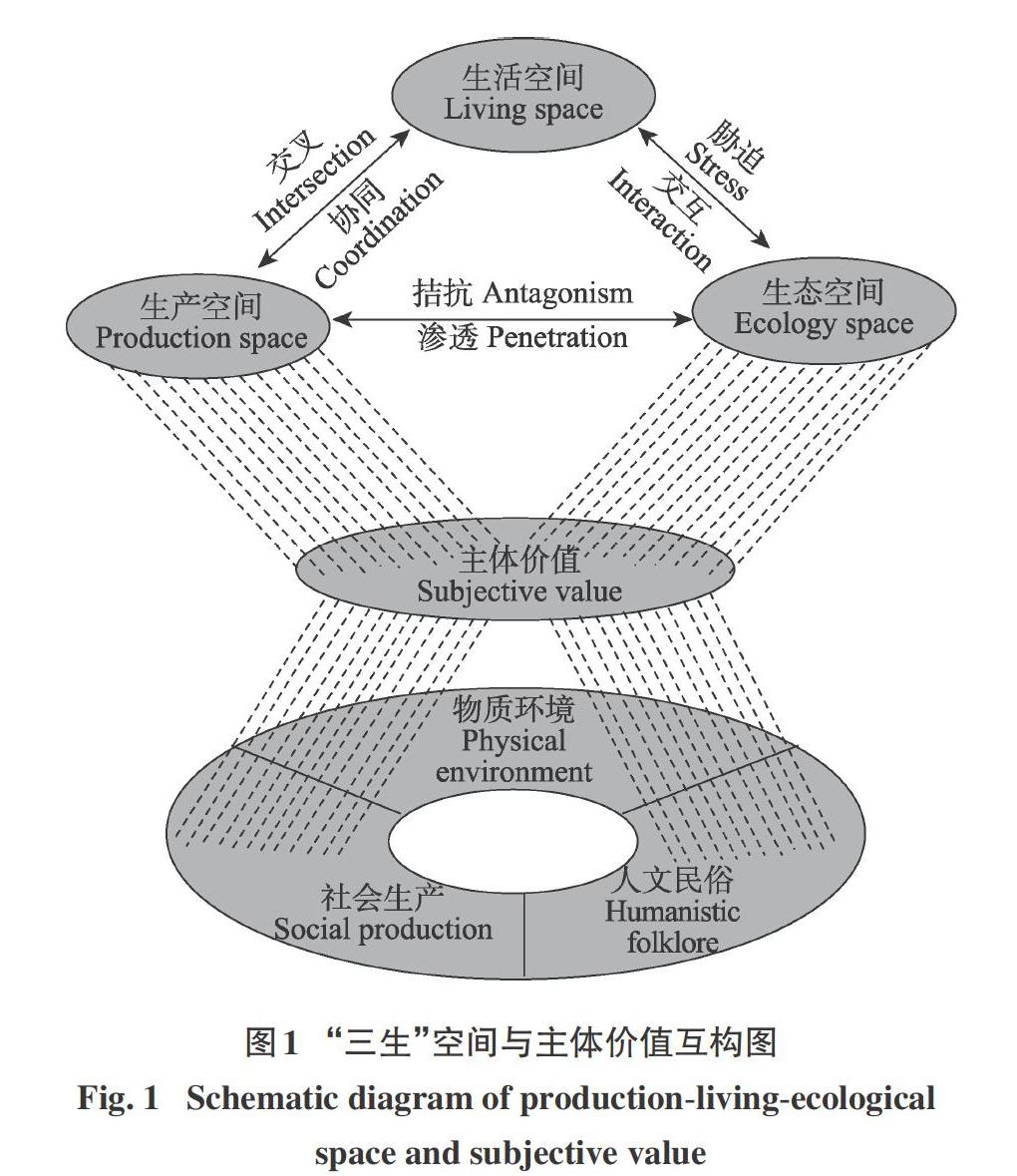

在审视乡村遗产空间复兴时,须将主体价值再现视为基于“三生”空间职能关系上的一种文化表征过程,以此构建“空间-主体”的互构体系,从文化主体性的角度来解析三位一体的文化价值:物质环境如山川、建筑、聚落格局等;社会生产,如居民的行为和生计方式:人文民俗,如村庄规则和民间惯习。乡村遗产复兴本质上是文化主体性从3个方面嵌入生产-生活-生态空间中的观照(图1)。

透过当地人的实践与空间际遇的真实地方感呈现出的空间认知,凸显了地方主体的存在,并且经由文化主体价值的浸润,使“在环境中”的空间成为“在世界中”的空间,从而具备了文化深度的地方性。因此,空间是文化主体价值的载体,“三生”空间是其内在结构性质,是形塑空间背后的历史文化、社会结构与生产方式的集合,是形塑地方形式的关系集合体。换言之,“三生”空间与文化主体价值之间相互作用,共同构成人与地(自然)、人与人(社会)以及人与天(信仰)的3层级系统,并通过各种要素意象性的流动呈现出“三生”空间内部的交互、协同、渗透与胁迫的多元关系。

1.2 研究区概况

广府古城位于河北省邯郸市滏阳河畔的永年洼中央。永年洼位于永年县东南部,是继白洋淀、衡水湖之后的华北第三大洼淀,内陆淡水湿地生态系统保存完好。古城始建于春秋,距今已有2600多年的历史。城内面积1.5平方千米,现有人口7149人,城内街巷交错,空间规整。古城内外历史文物及遗存众多,有广府古城和弘济桥两处全国重点文物保护单位,省、市文物保护单位30余处。自古以来,广府城是地方政治、经济、文化中心。20世纪70年代末,它成为辐射周边10多个村落的商贸集散地。自2005年开始,由于旅游发展的需要,政府逐步投资改建南大街和东大街的景观系统和商业结构(图2)。2019年,接待游客185.3万人次,旅游综合收入超过4.5亿元,积累完成投资10亿元1。先后荣获“中国历史文化名镇”“国家5A级旅游景区”“国家湿地公园”“中国太极拳之乡”“中国太极拳研究中心”等称号,加速了广府古城传统社会的现代化转型。

本文构建了“空间-主体”的双维动态框架,主要采用空间分析与质性研究相结合的方法。质性研究主要运用了访谈法和文本分析法。2018年7月—2020年9月,课题组先后5次对广府古城42位村民、游客和外来经营者进行深度访谈,理解不同主体对广府古城空间转换的认知与期待。

2 乡村文化主体的空间实践

本文从“空间-主体”互构的维度来探究乡村遗产向景区社会转型背景下的“三生”空间演变与文化主体的实践价值:(1)生产、生活和生态空间在旅游景区社会的成长中的嬗变与作用机制;(2)文化主体如何认知、理解与回应这种变化,并在被界定为“风景”的空间再现中怎样完成自我调适。由于文化资源的景观价值外溢,政府自上而下地对遗产空间进行规划改造,快速生长出空间的边界与隔离,另外,在资本和权力的维度上广府古城被外来社群赋予了更多元的空间想象。不同主体在生产、生活与生态空间的价值主张,也在地方意义的建构与实践中得以体现。

本文从主体实践在空间上行为投影的差异性出发界定了广府古城生产、生活与生态空间的研究范畴:(1)生产空间主要指已完成临街建筑“穿衣戴帽”立面改造的东大街和南大街,以及古城外围拓展出的新型旅游街区和游乐场所。(2)生活空间指保持传统集市风貌和生活实践的西大街与北大街,以及主街背后交错宁静的街巷住宅区。(3)本文界定的生态空间着眼于人文生态系统,突破传统已有成果集中偏重自然生态与环境容量的阈限。广府古城的生态空间既涵盖物质层面的古城外围环绕的农田、湖泊与湿地等自然环境,又包括人文生态空间的节日、仪式、信仰以及世代相传的文化实践。

2.1 圈禁、失序与生产空间

2.1.1 “流动”的景观边界

全球化背景下,“流动”变成地理学、社会学、人类学等学科的核心概念之一[29]。在Bauman看来,“流动性”(fluidity)是现代社会的标志性特征,是移动、表征和实践的交织,具有丰富的隐喻和内涵,并深刻地重塑人与人之间的相互作用以及人和地方的关系[30]。本文以流动界定广府古城在旅游嵌入后的混沌与新旧交错的景观变迁格局。景观作为一种权力,既可以推动生产,也可以产生封闭,景观权力的实施总以空间边界的形式出现。具体表现在如下3个方面:

(1)遗产空间外围的圈层拓展。广府古城生产空间的变动直接体现在土地利用的改造上,景观用地不断扩展。水域自2008年快速增长,到2013年西北部出现大面积人造湿地休闲区,西南部也逐年新建广府水街、野鸭观赏与水乐园等多个旅游项目和湿地自然保护区。到2018年,东部地区分别在南北两面开发了太极文化小镇、荷花冰雕馆和广府欢乐园等,景观格局发生较大变化。随着20世纪末古城内文化资源陆续被纳入各级文物保护名录,内部物质空间遗产化的同时,外围空间的旅游项目用地急速扩张,10多个环城布设的旅游投资项目让整体空间格局呈现快速的圈层状拓展(图3)。

研究基于长时间序列的Google高分辨率卫星遥感影像,解譯了广府古城及周边地区2008—2018年的土地利用情况。根据土地类型解译分析,广府地区近10年的土地利用变化最为显著的是旅游用地,从2008年约1.29平方千米,持续增至2018年约4.62平方千米,洼地水位上升和旅游投资建设的增加一步步侵蚀着以基本农田、水产养殖地为主的自然生态空间,加速生产方式的转变。

(2)遗产资源被圈禁。文化遗产是民众长期生产、生活和文化实践的结晶,其空间状态会随着主体实践而发生变动,从而产生资源圈禁。当地精英与外来投资商分散承包当地的景观资源,并通过门票经济构筑了资源的景观边界。其中,城墙的改造最为典型。

2005年,当地精英宋福如(东街村村委书记)主持东面城墙修复工程,随后,政府针对北部等多处城墙进行修缮。城墙作为最早景观化的资源,其旅游门票收入因投资方不同而被分割为两部分:游客单独登城墙前在售票点(5个登城口分设5个售票处)购买门票(30元/人次)所得收入均归东街村村委会所有;古城另推行通票制100元/人次,所有收入(包括登城墙)归属古城管委会。但武家大院、杨露禅故居和武禹襄故居等多处景点不含在通票游览之列,所得收入归各自投资商。

(3)“前后-后台”的隔离。随着东、南街区的景观化改造,节假日游客熙熙攘攘,蕴藏旅游商机,除了政府引导下的街铺转型,沿街商铺居民也主动开展特产的销售,如每隔几米的街面就有的石锅酥鱼。同时,为了捍卫自己的生活隐私,多以门帘或者照壁相隔,外面是可以接纳游客的“凝视”区,背后就是真实生活的“后台”。由于大部分的传统寺庙与文化空间保存于西大街、庙后街及其他不临街小巷,游客成群结队涌入,举着相机记录真实的古城生活,游客的凝视引起居民的无奈与抗拒。

2.1.2 景区社会的规训

生产空间的变迁直接改造了文化资源的利用与呈现方式——高展示性的特产生产、手工艺与太极表演等,一方面丰富了广府古城的资源内容,另一方面由物质资源的配置延伸到空间权力的支配,继而影响社会结构的调整,一个新型的、由旅游经济所规训的“景区社会”正在逐渐生成,混杂着文化主体在新的社会规训成型中的困惑与失落。文化资源被多方利益主体分割、控制与重置,成为大众消遣的空间,在这一过程中,本地居民虽作为历史的主人,却被逐渐边缘化。即便他们持有本地身份证可以免费登城墙,但进入其他被分散圈管的景观仍需要购票,边界由此产生,成为资本的隐喻。与此同时,广府古城居民逐步被圈禁在东-南大街与西-北大街两种不同景观的街巷中,西-北街区传统的集镇式商贸活动依旧繁荣,而旅游改造后的东-南街区居民正位于“传统-现代”生计的变革中,古城内部空间也由此产生了不同主体身份的隔离。

(1)保护带来不对称“互惠”。由西方人类学家发起对社会关系互惠交换原则的讨论由来已久,形成了诸如纯粹社会关系的互惠、不对称互惠及权力互竞等多元研究视角[31-33]。在乡村遗产向景区社会转换过程中,由于遗产空间的再生产带来的保护规划最终以不对等的回报呈现出超越文化主体权力范畴的互惠形式。广府古城核心保护范围为东西南北四条大街所串联起来的古城内部以及护城河、城墙及边角水塘在内的环城保护带,面积为116.56平方千米,占古城规划区面积的66.53%。古城保护所带来的蜕变主要体现在管委会市场督察对居民“不合规”行为的纠察和临街空间迎接新活动1整体改造等事宜。伴随而来的是于新建的规范秩序中还存在大量异化的空间,比如背街村民自建的现代化庭院民宿、修补后的新式巷道、围合改造中的弘济桥以及正在走向市场运营的甘露寺等,都构成了地方主体在现代化进程中的价值判断与行动回馈。

空间边界生成的同时,还构筑起景区社会时间上的新规则。随着东南入口服务区的建立,古城规划了新的交通工具——旅游观光车、人力自行车。居民必须建立起新的时间观,8:00—18:00城内不允许机动车进入。这一规则实施之初并不顺利,居民私家车与商贸街区外来货车无法因为一声令下就完全遵守新的时间秩序。2015年,为了迎接5A级景区评定,古城管委会在两个主入口安装了遥控地桩,以此规约古城内宁静的秩序。

(2)主体身份的分异。随着旅游产业发展,古城主体呈现出多元分异。2008年之后,东-南大街人口陆续迁出3000多人,被统一安置于离古城5km之外的太极小镇(乡村安置社区)。同时,外来经营者大量涌入,古城入口的东关小镇89%的经营者来自山西晋中、河南濮阳及河北张家口等周边地区。这一过程中,古城主体逐步分化为由西-北街居民、本地旅游经营者、外来旅游商贩、景区投资商和政府等构成的多元利益相关者网络。不同主体由于参与旅游程度不同,呈现出景区社会新旧身份的分异。北街的纸品批发商肖某在访谈中用了“二皮子”形容南街某些商贩的行为——为了获得政府资助的房屋立面改造,积极改头换面,挂起了类似“糖果甜品”招牌,实则并未投入经营。古城内形成的对立性的景观生产空间,加剧了古城4街区主体间的认同隔离,东-南大街的居民或被动加入旅游的洪流,或以空间转让的方式将自有房屋流转给外来经营者,而西-北大街的居民以原住民身份自居,自觉抵挡了旅游对身份的改造。

2.2 内卷、调适与生活空间

2.2.1 集市内卷与新规划

“内卷”由美国人类学家Geertz研究爪哇农业时提出,后被用以描述小农经济的“内卷化”,即形容长期不断重复简单再生产的经济状态[34-36]。本文以内卷喻指古城现存的传统集市呈现出内缠、退化和复旧的状态。

广府古城四面环水,外围湿地面积达30.7平方千米,自古无法依赖单一农业生计,20世纪70年代末,成为永年县最大农贸批发市场,辐射周边10多个村落,但随着交通、通讯与物流的快速发展,广府的商贸优势逐渐丧失。古城人怀旧的日常生活集中延续在西街与北街的集市空间,这两条街道未进行改造,街道两旁是原有的满足本地生活的小商铺。背街的次级巷道内是古城的住宅区,古城的原始形态在这一区域保存较好,传统社区的日常一直延续,人们穿着睡衣拖鞋、领着孩童到集市上买菜买酒,也有年轻人骑着摩托车穿行其间。集市围合一间西街小学,课间学童会涌向集市各種小摊点挑选零食与文具。街道走向、庭院格局及转角可见的寺庙共同维系着古城人的生活传统,这层空间是“自由”的,是延续和固定地方性文化的场所。

从2006年开始,诸多设计单位为改造西-北大街提供了多种规划方案。但在执行中遭遇西街与北街村民的反感和抵制,让公共环境改造与迁移安置等工程不断延期,造就了东-南大街与西-北大街于街心交汇处的景观分异(图4)。政府觉得企业执行不力,公司觉得居民眼光狭隘,居民则觉得被剥夺受益机会。随着传统批发市场中心地位的丧失,西-北大街居民一度在变革尝试失败的边缘陷入对历史的怀想与对现实的抱怨。

2.2.2 不确定的未来与调适

对于正处于“遗产”向“景观”转换的广府古城而言,无论是生活空间的规划还是生计策略的转变,都加剧了居民对未来的不确定以及对日常生活无法掌控的担忧。通过访谈可知,商贸批发时代(20世纪60—80年代)的广府古城人流如织,广府人享受着旧时集市中心的地缘优势,对遗产景区生活的未来价值则充满质疑。

随着古城景区空间的划定,邻里之间的乡土关系发生了转变,随着生产-生活空间的区分,绝大部分位于背街和未改造主街的居民对于新型的人际交往——旅游主客互动不甚认同,认为这无异于“粗暴”的干扰,侵扰了院门内的日常隐私。当然,不是所有的居住空间都被有意隔离着,部分地方精英一早就将生活空间进行重新的装点,改造为文化体验与观光场所。武氏太极第5代传人翟维传老先生的庭院格局已被改造为太极文化展示与学习体验空间。也有部分居民感知到政府对古城景观面貌特别关心,从而将自己的生活需求和“景区形象”挂钩,以寻求政府的帮助。例如,南街城墙根下几户人家将各自的庭院打通相连,以此建设一处颇具规模的客栈,向政府申请数额不小的补助。这一行动表现了邻里目标的一致,未来诸如此类的互助或许会越来越多,甚至逐步发展成一种新型的地方关系。

正如Munn把空间、实践和地方价值这3个概念置于网络图式的中心,以地方价值的依恋来创造和指示主体再实践[37]。广府古城经过环境改造、居民迁址与产业转型,现有居民对广府古城“辉煌历史”的怀想表明,对游离于旅游剧场与传统乡土之间的古城人而言,古城作为“家”的栖息地的某些因素的改变使得他们情感的“家园”有了现代观赏性的遗产属性与文化特征。

2.3 多元、神圣与人文生态

2.3.1 多元格局的民间信仰

乡土社会向景区社会转型中,被商品化与资本化的乡村遗产空间,可能会逾越乡农社会价值观的人文生态边界,所以,厘清乡村遗产世代传承的人文传统与民间习俗是文化主体价值再现的前提。

Nora认为,地方记忆的背后既不是集体灵魂,也不是客观精神,而是带有不同标志和符号的社会[38]。共同体中民俗信仰的场景、神话、传说、仪礼等与当地的空间生产和居民记忆有所关联,这些要素展现着乡村原始形态以及历史变迁。广府古城历经2600多年历史的变迁和旅游现代化冲击,古城方圆1.5平方千米的空间内,除去背街院落内延绵未断的天地神龛,街巷转角还存有近30处民间信仰场所,如关帝庙、观音庙或观音阁、玄天大帝庙、基督教堂等,它们都共同组成多元的地方信仰文化图示。对当地人而言,庙、神像是新建还是后修的并不重要,重要的是信仰所在的空间经历了建设、消失、重建、再造等过程,围筑了当地居民的历史记忆。

2.3.2 庙宇经济与地方记忆

陈纬华提出“灵力经济”用以解释庙宇灵力经营的运作逻辑[39]。广府古城包含了很多在传统社会中被认为是相对稳定围合的空间,如城隍庙、奶奶庙、甘露寺和府衙等,它们不自觉地成为文化活动的舞台。2013年广府第一届东关庙会期间,举办了极具展演性质的祭天大典活动,并接纳“北京庙会进广府”这种异地文化商业活动的嵌入。

以甘露寺为例,每到祭祀庆典之日,高僧、信徒与附近村民等云聚于此。香客的涌入却无意让甘露寺成为古城最具吸引力的景点之一,每逢节日,已然无法分清香客与游客身份,他们共同实现了甘露寺的庙宇创收,“灵力经济”的影响得以扩散。

Durkheim指出,周期性的仪式行为对于地方认同有着非常的意义,再生的文化习俗和信仰仪式,恰恰是受到现代文化剧烈影响的地区用以证明自我身份的历史[40]。古时广府城隍庙城隍每年出巡,一次在清明,一次在秋收,当日方圆百里的居民如潮而来。该文化仪式消逝近半个世纪,最近几年开始重新在民间兴起,变成了广府人每年最盛大的集体仪式。同时,它也在经受文化展演的转型,比如在城隍出巡的传统仪式之外,还组织了太极文化表演、舞龙、舞狮等民间文艺活动,提升了整个仪式活动的世俗化和娱乐性程度。再次复兴的文化本身带有包装和展演的现代功能,由于源自民间组织,让当地居民有了更深的文化自觉,这便是庙宇与仪式不自觉市场化的社会效益。

在流变的文化生态格局中,人们需要进行身份确认和文化认同。信仰成为建立个人和集体身份认同的一个关键组成部分,作为一种内心秩序的媒介,民间信仰为当地人打開一个确定自身身份的通道,其历史感和地方性维系着人们对于过去的情感,稳固了生态空间的价值。人们在周期性的祭祀中,重复着传统的记忆,加强了村落间、邻里间的团结。在这层意义上,广府古城多重信仰格局与民间仪式传承确定了独有的、未被现代化所销蚀的地方生态系统,部分地消解了生产、生活变迁带来的对未来的忧虑。

3 文化主体价值的“三生”空间重塑

乡村遗产主体价值重塑是人文主义视角下归返于“人”的空间权衡新向度,它要求对空间的尺度与界限的观照基于对“人”和“他”文化理解之上。本文所述的“重塑”本质上是空间与主体的“共生”或“内塑”,即透过当地人的实践与空间互动的真实地方感呈现出的空间再生。如果说“地方”是遗产价值重构的基础,那么作为遗产景区的“地方”,一方面为了迎合观光者的凝视,调整自身的生产系统,不同程度地出现了“博物馆化”的结果,如广府古城的杨露禅故居是最早被展览的空间。另一方面,随着原生态的生活空间不断异化,也让居民产生了不同程度的疏离与隔阂。同时,原本稳定的生态空间(自然与人文)在旅游改造中呈现的机动性,也使得居民产生强烈的“非地方感”。然而,村民总能从不断变迁的生产生活的实践中找到新的逻辑和出口,就好像他们千百年来无休止地、耐心地适应环境一样,展现了他们既深刻地忠于传统习俗,又拥有解决现实问题的无尽智慧。

理想的遗产价值重塑策略是实现生产、生活、生态空间的融合与互嵌。原住民利用“家园遗产”在身份流动的自由与社会关系间不断地自我定位,生产出情景化的家庭生计策略,产生出“地方性劳动、秩序和管理”的共创价值,为重塑“三生”空间秩序建立新的规训。故重塑之路应该理解为一个由主体与空间共同构成的由内向外自我生长与相互促进的整体(图5)。

3.1 “家园遗产”界定生产-生态空间的规训

在全球化和大众旅游背景下,“家园遗产”的理念不仅仅为物质性的遗产提供了叙事机会,更为非物质遗产的复兴提供了土壤[41-42]。遗产范畴的“边界”构建了乡土社会转型中的家园共同体,确立了多重关系的认同机制。重视家园遗产地方性、整体性与原生性,旅游再生产过程中,通过有形展示带给消费者的不仅仅是作为“物”的商品,还包括地方性的人文生态优势。

广府古城的民间文化除太极外,还有夏王祭天、平调落子、芦苇手编等,它们作为地方符号意义的重要文化景观,长期保持家族传承与师徒传承的方式,这种传承方式固然有严谨的延续性,但也面临技艺封闭的风险。翟维传作为武氏太极的第五代传承人为使武式太极得到更好的传承,与弟子贾海清于1999年创办了永年武式太极武校,培养学生3000余人。当民间文化走出静态遗产空间的圈禁之后,反而在乡土的生态土壤下,觅得绵延不绝的动力源泉。

文化遗产生产发展的空间已经发生了变化,所谓的原生态民间艺术仅仅存在于人们的想象之中。一方面景区社会的传统工艺必须面向市场,做出适应性变迁才能得到发展。另一方面,市场不应局限于城墙、博物馆、庙会等传统文化空间形态,而是越来越多元与鲜活。如将古城东街现有的“广府民俗馆”静态陈列变为地方文化活态体验馆的形式,让杨氏和武氏太极从封闭故居(杨露禅与武禹襄故居)的单一门票经济中走向鲜活的日常互动中。推动遗产资源在景区社会呈现活态性保护和创新性再生产,进而实现由部分地方文化精英向外辐射带动古城居民的生计转型与文化认同的重要变革。

3.2 “微创式”家庭策略实现生活-生产空间的共生

家庭策略是近些年学者们研究传统社会变迁的一种微观视角和重要方法,它倾向于将家庭视为一个能动的主体,探讨家庭成员面临现代化冲击时如何调适[43]。在乡村遗产向景区社会转换过程中,突出文化主体价值,家庭生计策略就不得不面对市场这一强大外力的影响,做出回应与调整。让起源于生活的艺术回归日常生活,让其在社会中不但具备文化自身的功能,还能发挥附带着经济话语权的诸多其他功能和作用。民间技艺产生于民间生活场域中,起着维系乡村遗产的文化主体地位的作用,从寻常百姓的日常文化实践摇身变为市场体系下的民间文化商品,推动着乡村遗产的生产与生活空间的共生与互嵌。

景区社会转型中引导本地居民实现家庭生计由“内卷集市”向现代服务业的转换,以微创式的方式介入乡村遗产的生计再造中,拒绝大规模拆建和大型商业项目的建设,以古城内的每一个“家”为变化支撑点,提升家庭在广府旅游嵌入下的运转机制的适应力,鼓励家族传承、邻里间传承与师徒传承等方式,围绕“家”的场域展开广府地方文化的市场转型,最后回到广义“家”的民间场域中探索在古城日常生活体系下,如何带动每家每户参与到旅游产业的经营与景观营造中,让陷入生计策略摇摆中的个体经营者,成为整体旅游产品再设计中的每一个关键点,环环相扣,最终实现古城景区社会的产业复兴。

这种以“家”为单位,把“家计”视为一种文化建构和空间生产,展示了文化主体如何在多维产业并存状态下对内部资源、成员和社群关系的再配置,就是“微创式”家庭策略。还原地方环境、地域特色,让风貌建设与文化回归并重。广府东关小镇作为一种再生的服务型小镇,试图在乡村遗产内部生活、生产空间的外围实践“隐形城市化”新型生活-生产的共生空间,那里有再造的生态景观,有地方文化的呈现,更有现代化的生活体验。

3.3 “景镇村”联动共创“三生”空间价值

价值共创实质上是不同主体互动的产物,通过参与者互动实现资源交换的本质是共同创造价值,互动和分享等被普遍视为价值共创的核心维度[44-45]。地方价值共创强调了旅游目的地居民、游客、政府、开发商等利益相关者加入地方性建设的实践中。

乡村遗产向景区社会的转型,意味着原有的整体空间结构出现新型功能分离的可能。遗产空间景区化的同时,还可能在外围快速催生出新型产业集聚小镇,这二者与迂回其间的乡村聚落共同构成了新型的“三生”空间交互与联动[46]。传统生活空间开始承担旅居任务,生态空间也被动地接纳了景观属性,由此带来复合型功能空间的生长。古城文化遗产以“家”为细胞激活动态的整体性保护,防止资源被分割圈禁。外部东关小镇作为游憩生产空间,成为休闲业态集聚的核心区。居民生活空间景观化、精致化的同时,激发了遗产红利的释放。乡村遗产“三生”空间的重塑过程不仅仅是“景-镇”市场嵌入的过程,更是乡村遗产空间不断实现自我价值的过程。

空间重构必然带来不同主体的流动,每一次新的經济、文化和生态行为,或者外界输入的新知识与新技术,都可于新型建构的空间与社群主体间展开学习、交流和讨论。在“景镇村”3类空间中流动的新旧主体知识更新中有传承、有创新,是将乡村传统性与城市现代性有效融合的最佳路径,也是本地居民与都市人群共同形成遗产保护与发展价值一致的过程。

鼓励多元主体参与古城景区社会的文化实践,再现对太极文化资源的人文观照,是实现保护和传承遗产资源、创新发展乡村遗产和建设美好乡村生活图景的重要启示。鼓励外出谋生的原住民回流,他们在生产生活中所承载、传承和延续的传统习俗与地方技艺,以一种相对温和的、贴近生活的方式呈现出来,这是文化主体动态实践的过程,也是乡村遗产得以延续的文化基因和核心。

4 结论与展望

乡村遗产来自乡土,历经漫长岁月而生生不息。通过旅游实践的再造,乡村遗产价值重塑应当分为两个层面:“空间”的层面与“人”的层面,前者突出文化遗产的物质属性,而后者则着眼于承载技艺、知识的个体性。围绕着乡村遗产的“地”与“人”的互动规律,如何促进文化主体的价值重塑,是乡村遗产被旅游形塑后需要积极应对的问题,是探索乡村人居环境演化特征与机制的基础。

本文将文化主体性的实践价值纳入流动的“三生”空间体系中加以考量,以邯郸广府古城为例,探讨传统社会现代化过程中“三生”空间功能、属性与边界转换中主体日常实践的困惑与响应:(1)资源的圈禁与生产空间的失序;(2)内卷的集市与生活空间的规训;(3)多元的民间信仰与相对稳定的人文生态空间。理解乡村文化主体性的价值,既要关注“三生”空间在乡村遗产再生中的特殊意义,更需通过它们的共同表征,寻找出乡村文化主体从过去到现在,不断与地方生态相适应,并逐步形成自我调适、自我更新与发展的变化规律。从某种意义上看,广府古城的遗产价值不仅封存于围合的城墙、故居与民俗馆等静态空间内,更重要的是,它让当地人参与到以太极为代表的地方文化展演与景观叙事中,以此再现家园精神与历史记忆,同时传递给地方社群新的集体记忆,重塑着关于古城的新意义。可见,景区社会的价值建构并非像保护伦理所倡议的那样是静止的或凝固于空间,而是一个不断传承已有价值观,且同时创造新的意义及价值观的过程。新秩序不仅影响自然生态,更影响每个主体的日常与内心。由此,乡村遗产旅游地最终成为“空间、地方与景观”辩证统一体。遗产空间再生的权力表达的正是一种空间驯化和地方性的象征,是地方社群生产、生活和实践自身价值的媒介。本文试图透过文化主体的实践与地方性空间观照再现乡村遗产的主体价值框架:(1)以“家园遗产”再定义生产-生态空间的界限;(2)“微创式”家庭策略变迁实现生活-生产空间的共生;(3)“景镇村”多元文化主体共创“三生”空间价值。

当然,乡村遗产文化主体价值重塑是一项系统工程,除了“三生”空间的有效配置外,还需要从民生诉求与基层权力建构的角度加以系统地回应,涉及经济、文化、社会组织等各个方面。突破“见物不见人”的乡村遗产传统静态的保护观念,唤醒对乡村的文化主体价值的尊重,有助于化解现代化过程中所面临的人地关系的风险和社会矛盾,让个体在传统乡土文化中,在新的乡土景观孕育和体验中,寻回对地方的归属和认同。

参考文献(References)

[1] 葛荣玲. 景观的生产: 一个西南屯堡村落旅游开发的十年[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014: 13-20. [GE Rongling. Producing through Landscaping: A Decade of Tourism Development in a Tunpu Village from Southwest, China[M]. Beijing: Peking University Press, 2014: 13-20.]

[2] ICOMOS-IFLA ISCCL. World rural landscape initiative: Introduction and organization[EB/OL]. [2019-12-05]. http://www.worldrurallandscapes.org/home/the-initiative/.

[3] ICOMOS. Principles conoeming rural landscape as heritage[EB/OL]. [2020-08-09]. https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/.

[4] 中华人民共和国住房和城乡建筑部, 国家文物局. 住房和城乡建设部 国家文物局关于公布第七批中国历史文化名镇名村的通知[EB/OL]. [2020-09-10]. http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201901/t20190130_239368.html. [Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the Peoples Republic of China, National Cultural Heritage Administration. Notice of the MOHURD and the NCHA on publishing the seventh batch of famous historical and cultural towns and villages in China[EB/OL]. [2020-09-10]. http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201901/t20190130_239368.html.]

[5] 中华人民共和国住房和城乡建筑部, 中华人民共和国文化和旅游部, 中华人民共和国财政部. 住房和城乡建设等部门关于公布第五批列入中国传统村落名录的村落名单的通知[EB/OL]. [2020-09-10]. http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201906/t20190620_ 240922.html. [Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the Peoples Republic of China, Ministry of Culture and Tourism of the Peoples Republic of China, Ministry of Finance of the Peoples Republic of China. Notice of the MOHURD and other departments on publishing the list of the fifth batch of villages listed in the list of Chinese traditional villages [EB/OL]. [2020-09-10]. http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201906/t20190620_240922.html.]

[6] 莱奥内拉·斯卡佐西, 王溪, 李璟昱. 国际古迹遗址理事会《关于乡村景观遗产的准则》(2017) 产生的语境与概念解读[J]. 中国园林, 2018, 34(11): 5-9. [SCAZZOSI L, WANG Xi, LI Jingyu. Contexts and concept of principles concerning rural landscape as heritage ICOMOS (2017)[J]. Chinese Landscape Architecture, 2018, 34(11): 5-9.]

[7] 孔庆夫, 宋俊华. 论中国非物质文化遗产保护的“名录制度”建设[J]. 广西社会科学, 2018(7): 205-212. [KONG Qingfu, SONG Junhua. On the list system construction of Chinese intangible cultural heritage protection[J]. Social Sciences in Guangxi, 2018(7): 205-212.]

[8] 陶慧, 麻国庆, 冉非小, 等. 基于H-I-S视角下传统村落分类与发展模式研究——以邯郸市为例[J]. 旅游学刊, 2019, 34(11): 82-95. [TAO Hui, MA Guoqing, RAN Feixiao, et al. The classification and development model of traditional villages from H-I-S perspective: A case study of Handan[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(11): 82-95.]

[9] 柏貴喜, 王通. 我国非物质文化遗产传承保护的标准体系构建[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2020, 40(4): 52-56. [BAI Guixi, WANG Tong. Construction of standard system for inheritance and protection of intangible cultural heritage in China[J]. Journal of South-Central University for Nationalities (Humanities and Social Sciences Edition), 2020, 40(4): 52-56.]

[10] 孟晓, 刘艾芗. 文化遗产产业化保护发展的模式与对策分析[J]. 山东社会科学, 2015 (5): 181-186. [MENG Xiao, LIU Aixiang. The mode and strategies analysis of the protection development of cultural heritage industrialization[J]. Shandong Social Sciences, 2015(5): 181-186.]

[11] 何银春, 梁越, 曾斌丹. 遗产化进程中遗产认同的内涵及形成路径——以世界遗产永顺老司城为例[J]. 热带地理, 2019, 39(5): 749-758. [HE Yinchun, LIANG Yue, ZENG Bindan. The connotation and formation path of heritage identity in the process of heritagization: A case study of Laosicheng world heritage, Yongshun[J]. Tropical Geography, 2019, 39(5): 749-758.]

[12] ZHENG D N, LIANG Z X, RITCHIE B W. Residents social dilemma in sustainable heritage tourism: The role of social emotion, efficacy beliefs and temporal concerns[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2020, 29(11): 1782-1804.

[13] LEFEBVRE H. The Production of Space[M]. London: Blackwell, 1991: 146.

[14] HARVEY D. Social Justice and the City[M]. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975: 306.

[15] FOUCAULT M. Dits et Ecrits: 1954—1988[M]. Paris: Gallimard, 1994: 754-755.

[16] 米歇尔·德赛图. 日常生活实践[M]. 方琳琳, 译. 南京: 南京大学出版社, 2009: 83. [DECERTEAU M. The Practice of Everyday Life[M]. FANG Linlin, trans. Nanjing: Nanjing University Press, 2009: 83.]

[17] 吴志才, 张凌媛, 郑钟强, 等. 旅游场域中古城旅游社区的空间生产研究——基于列斐伏尔的空间生产理论视角[J]. 旅游学刊, 2019, 34(12): 86-97. [WU Zhicai, ZHANG Lingyuan, ZHENG Zhongqiang, et al. The production of space within the field of tourism: A case study of the tourism community of Chaozhou ancient city[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(12): 86-97.]

[18] 陈忠. 空间生产的权利粘性及其综合调适[J]. 哲学研究, 2018(10): 35-42. [CHEN Zhong. The sticky-right and synthesized adjustment of the production of space[J]. Philosophical Research, 2018(10): 35-42.]

[19] 杜彬, 李懋, 覃信刚. 文旅融合背景下旅游第三空间的建构[J]. 民族艺术研究, 2020, 33 (3): 152-160. [DU Bin, LI Mao, QIN Xingang. Construction of the third space of tourism in the context of the integration of culture and tourism[J]. Ethnic Art Studies, 2020, 33(3): 152-160.]

[20] 卢俊阳, 邓爱民. 乡村旅游助推乡村振兴的实现机制与社会支持研究[J]. 湖北民族大学学报(哲学社会科学版), 2020, 38(6): 51-60. [LU Junyang, DENG Aimin. Research on the realization mechanism and social support of rural revitalization by rural tourism[J]. Journal of HuBei Minzu University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2020, 38(6): 51-60.]

[21] 李欣, 方斌, 殷如夢, 等. 村域尺度“三生”功能与生活质量感知空间格局及其关联——以江苏省扬中市为例[J]. 地理科学, 2020, 40(4): 599-607. [LI Xin, FANG Bin, YIN Rumeng, et al. Spatial pattern and association of production-living-ecological function and life quality on the village scale: A case of Yangzhong city, Jiangsu province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(4): 599-607.]

[22] 陈仙春, 赵俊三, 陈国平. 基于“三生空间”的滇中城市群土地利用空间结构多尺度分析[J]. 水土保持研究, 2019, 26(5): 258-264. [CHEN Xianchun, ZHAO Junsan, CHEN Guoping. Analysis of multi-scale spatial structure of land use based on ecological-production-living spaces in urban agglomeration area of central Yunnan[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2019, 26(5): 258-264.]

[23] 王胜男, 吴晓淇, 蹇凯, 等. 基于风景健康的海南省自贸区人居环境空间研究[J]. 中国园林, 2019, 35(9): 15-19. [WANG Shengnan, WU Xiaoqi, JIAN Kai, et al. Spatial research on the human habitation of Hainan free trade zone based on the scenic health[J]. Chinese Landscape Architecture, 2019, 35(9): 15-19.]

[24] 劉春芳, 王奕璇, 何瑞东, 等. 基于居民行为的三生空间识别与优化分析框架[J]. 自然资源学报, 2019, 34(10): 2113-2122. [LIU Chunfang, WANG Yixuan, HE Ruidong, et al. An analysis framework for identifying and optimizing ecological-production-living space based on resident behavior[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(10): 2113-2122.]

[25] 赫尔曼·鲍辛格. 技术世界中的的民间文化[M]. 户晓辉, 译. 广西: 广西师范大学出版社, 2014: 8-17. [BAUSINGER H. Volkskultur in Der Technischen Welt[M]. HU Xiaohui, trans. Guangxi: Guangxi Normal University Press, 2014: 8-17.]

[26] 卡尔·马克思, 弗里德里希·恩格斯. 马克思恩格斯选集(第1卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1995: 174. [MARX K, ENGELS F. Selected Works of Marx and Engels (Vol.I)[M]. Beijing: Peoples Publishing House, 1995: 174.]

[27] 费孝通. 乡土中国生育制度乡土重建[M]. 北京: 商务印书馆, 2015: 56-278. [FEI Xiaotong. From the Soil: The Foundations of Chinese Society[M]. Beijing: The Commercial Press, 2015: 56-278.]

[28] HUXLEY T. Mans Place in Nature and Other Anthropological Essays[M]. New York: Macmillan, 1894: 71-73.

[29] 孙九霞, 周尚意, 王宁, 等. 跨学科聚焦的新领域: 流动的时间、空间与社会[J]. 地理研究, 2016, 35(10): 1801-1818. [SUN Jiuxia, ZHOU Shangyi, WANG Ning, et al. Mobility in geographical research: Time, space and society[J]. Geographical Research, 2016, 35(10): 1801-1818.]

[30] 齐格蒙特·鲍曼. 流动的现代性[M]. 欧阳景根, 译. 上海: 上海三联书店, 2002: 37-40. [BAUMAN Z. Liquid Modernity[M]. OUYANG Jinggen, trans. Shanghai: Shanghai SDX Joint Publishing Company, 2002: 37-40.]

[31] 卢成仁. 流动中村落共同体何以维系——一个中缅边境村落的流动与互惠行为研究[J]. 社会学研究, 2015, 30(1): 166-189; 245. [LU Chengren. How to maintain village community against the background of migration: A study of the flow and reciprocal behavior of a Sino-Burmese border village[J]. Sociological Studies, 2015, 30(1): 166-189; 245.]

[32] 马荣华. 战略性新兴产业与传统产业互惠共生研究——基于共生经济视角[J]. 科技进步与对策, 2015, 32(19): 61-65. [MA Ronghua. Research on the mutualism of electronic science and technology[J]. Science Technology Progress and Policy, 2015, 32(19): 61-65.]

[33] 张小军, 李建明. 权力互竞交换共同体——贵州水族霞节、艾节和善节的个案研究[J]. 民族研究, 2013(2): 60-71; 124-125. [ZHANG Xiaojun, LI Jianming. Power contesting and exchanging community: A case study on Xia, Ai and Shan festivals of Shui People in Guizhou province[J]. Ethno-National Studies, 2013(2): 60-71; 124-125.]

[34] GEERTZ C. Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia[M]. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1963: 80-81.

[35] 黄宗智. 发展还是内卷? 十八世纪英国与中国——评彭慕兰《大分岔: 欧洲, 中国及现代世界经济的发展》[J]. 历史研究, 2002(4): 149-176; 191-192. [PHILIP C.C. Huang. Development or involution? Great Britain in the eighteenth century and China—A comment on The Great Divergence: Europe, China, and the Modern World Economy by Kenneth Pomeranz[J]. Historical Research, 2002(4): 149-176; 191-192.]

[36] 黄宗智. 小农经济理论与“内卷化”及“去内卷化”[J]. 开放时代, 2020(4): 9; 126-139. [PHILIP C.C. Huang. The theory of peasant economy and “involution” and “de-involution”[J]. Open Times, 2020(4): 9; 126-139.]

[37] MUNN N. The Fame of Gawa: A Symbolic Study of Value Transformation in a Massi (Papua New Guinea) Society[M]. Cambridge: Cambridge University, 1986: 102.

[38] 皮埃尔·诺拉. 记忆之场[M]. 黄艳红, 译. 南京: 南京大学出版社, 2015: 13-21. [NORA P. Lieux De Mémoire[M]. HUANG Yanhong, trans. Nanjing: Nanjing University Press, 2015: 13-21.]

[39] 陈纬华. 仪式的效力: 理论回顾[J]. 广西民族学院学报(哲学社会科学版), 2003(1): 52-56; 172. [CHEN Weihua. Ritual efficacy: Theory reveal[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Sciennce Edition), 2003(1): 52-56; 172.]

[40] 埃米尔·涂尔干. 社会分工论[M]. 渠东, 译. 北京: 三联书店, 2000: 15-22. [DURKHEIM E. Social Division of Labor[M]. QU Dong, trans. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2000: 15-22.]

[41] 杰弗瑞·奥利克, 乔伊斯·罗宾斯, 周云水. 社会记忆研究: 从“集体记忆”到记忆实践的历史社会学[J]. 思想战线, 2011, 37(3): 9-16. [OLECK J, ROBBINS J, ZHOU Yunshui. Social memory research: From “collective memory” to the historical sociology of memory practice[J]. Thinking, 2011, 37(3): 9-16.]

[42] 彭兆荣. “遗产旅游”与“家园遗产”: 一种后现代的讨论[J]. 中南民族大学学报 (人文社会科学版), 2007(5): 16-20. [PENG Zhaorong. “Heritage tourism”and“homeland heritage”: A postmodern debate[J]. Journal of South-Central University for Nationalities (Humanities and Social Sciences Edition), 2007(5): 16-20.]

[43] 徐俊六. 当代语境下古镇非遗保护与传承的实践路径——以昆明官渡古镇为研究对象[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2019(1): 146-152. [XU Junliu. Practical approaches to the protection and inheritance of intangible heritage of ancient towns in the contemporary context—Taking Guandu ancient town in Kunming as the research object[J]. Journal of Northwest Minzu University (Philosophy and Social Science Edition), 2019(1): 146-152.]

[44] 麻国庆. 家庭策略研究与社会转型[J]. 思想战线, 2016, 42(3): 1-6. [MA Guoqing. Home strategy research and social changes[J]. Thinking, 2016, 42(3): 1-6.]

[45] LIN Z B, CHEN Y, RAFFAELE F. Resident-tourist value co-creation: The role of residents perceived tourism impacts and life satisfaction[J]. Tourism Management, 2017, 61: 436-442.

[46] 陶慧, 劉家明, 罗奎, 等. 基于三生空间理念的旅游城镇化地区空间分区研究——以马洋溪生态旅游区为例[J]. 人文地理, 2016, 31(2): 153-160. [TAO Hui, LIU Jiaming, LUO Kui, et al. The study of spatial division of tourism urbanization area based on the conception of production-living-ecological space: A case study of Mayangxi ecotourism area[J]. Human Geography, 2016, 31(2): 153-160.]

Reconstruction of Subjective Value of Production-Living-Ecology Space in Rural

Heritage Tourism Destinations: The Case of Guangfu Ancient Town

TAO Hui, ZHANG Mengzhen

(School of Management, Minzu University of China, Beijing 100081, China)

Abstract: Rural heritage comprises the inherited wisdom of the harmony between humans and nature. Traditional production technologies, a humanistic spirit of reverence for natural forces, and local traditional culture form the basis for developing an ecological civilization society. The end of the last century in China saw great growth in domestic tourism and culture industries, the phenomenon of isolation, increased lack of living space, and temporal and spatial separation existed in the countrys rural heritage destinations. Cultural subjectivity has to be considered in an analysis of the changing rural space system in China. The present study examined the changing features and functions of the production-living-ecology space in the context of the modernization of the countrys traditional society. In this research, differences in the use of the production-living-ecology space were investigated in Guangfu ancient town, in Handan city, Hebei province. (1) In Guangfu ancient town, the production space mainly refers to East Street, South Street, and new tourist amusement areas that have developed outside the ancient town. (2) The living space refers to West Street and North Street, which have maintained a traditional market environment and ways of living, in addition to the residential area of streets and alleys that intersect behind the main street. (3) The ecological space comprises the natural environment of farmland and lakes surrounding the rural heritage; it also covers the festivals, beliefs, and cultural codes passed on over the generations.

This study examined the development of the production-living-ecology space from the perspective of “space-subject” mutual construction in Guangfu ancient town. It also investigated the reactions and issues among residents, government agencies, investment enterprises, and cultural organizations in daily practice with respect to the following factors: (1) restricted resources and disorder in the production space; (2) market of inner volume and stipulations in the living space; (3) diverse folk beliefs and a relatively stable human ecological space. To identify the value of cultural subjectivity in rural China, it is necessary to assess the special significance of the production-living-ecology space in the regeneration of rural heritage. It is also important to examine how such cultural subjectivity has changed in rural areas over time; it is imperative to clarify how cultural subjectivity has constantly adapted to the local ecology and gradually led to self-adjustment, self-renewal, and common development. This study examined Guangfu ancient town. This paper investigated how the subjective value in that rural area underwent modification with respect to the production-living-ecology space. Homestead heritage played an important role in the development of the production-ecological space. Minimally invasive family strategies helped achieve symbiosis in the life-production space. The multicultural subjectivities related to tourist attractions, towns, and villages assisted in enhancing the value of the production-living-ecology space. Optimizing the living environment as well as space reconstruction strategies and experiences is necessary for similar rural heritage destinations toward promoting rural revitalization.

Keywords: rural heritage; production-living-ecology space; rural subject; society in scenic spots; Guangfu ancient town

[責任编辑:王 婧;责任校对:吴巧红]