辽朝除名法探析*

2021-06-17高云霄

高云霄

(河北大学 a.宋史研究中心;b.燕赵文化高等研究院,河北 保定 071002)

“除名”即中国古代政府削夺犯重罪官员的官职和爵位,属于“五刑”外的一种附加刑罚。除名法可溯源至先秦时期,“除名之称始于汉世”[1]490,《汉书》云:“夺爵为士伍,免之”,颜师古注:“谓夺其爵,令为士伍,又免其官职,即今律所谓除名也”[2]141,但检诸史籍,发现“除名”一词最早见于《三国志·华佗传》:“军吏梅平得病,除名还家”[3]800,其于晋季成为定法,《太平御览》据引《晋律》载:“吏犯不孝、谋杀其国王、侯、子、男、官长,诬、偷、受财枉法,及掠人私卖、诱藏亡奴婢,虽遇赦,皆除名为民”[4]2909,除名法完善于李唐之世,作为后世刑律蓝本的《唐律疏议》曰:“诸除名者,官爵悉除,课役从本色。六载之后听叙,依出身法”[5]58。辽朝实行“以国制治契丹,以汉制待汉人”[6]773的“因俗而治”的统治政策,其因袭唐律以治汉人,除名法自然被契丹统治者应用于罪官惩罚的制度中。

比年以来,关于中国古代除名法的研究较为零散,其中北朝、隋唐及金朝①是学界的重点研究方向。当前法史界对辽朝法律文化的研究较薄弱,这大致是缘于辽朝史料甚于简略造成的。涉及辽朝除名法的研究,可谓凤毛麟角,部分学者仅在探讨职官管理制度时略有提及,如张志勇认为除名即开除公职,属于最为严厉的一种行政处分[7]149。武玉环、尹宿湦指出在辽朝官员犯罪的惩罚措施中,罢官、贬官、削爵位是最为常见的[8]37-45,其中削爵为民正是“除名”的同义术语,二位学者未就此展开深论。孙振江指出“夺官”分为夺爵免官和夺爵不免官两种形式[9],孙文单独罗列“除名”的刑罚,未与“夺爵免官”相联系,有失偏颇。而目前学界尚未对辽朝除名法进行专题研究。辽法是中华法系的重要组成部分,笔者拟勾稽相关史籍及碑刻资料,以辽朝除名法的同义表达、应用时间、适用范围及其特点与作用为切入点,窥探辽朝法律文化的价值,不当之处,请方家不吝赐教。

一、辽朝“除名”的同义术语及其应用时间

(一)辽朝“除名”的同义术语

“除名”即对官职与爵位的双重剥夺,除名法是“汉律”,不属于契丹族习惯法的范畴。在辽朝,与“除名”具有相同含义的术语有8种:第一种“废”,如保宁六年(974)宋王喜隐坐谋反废[6]102,九年(977)喜隐被起用为西南面招讨使[6]107,“废”即指官爵皆夺。第二种“免官”,如重熙十五年(1046)西北路招讨使耶律敌鲁古坐赃免官[6]266,从数年后敌鲁古复封漆水郡王来看,这里的“免官”相当于“免官爵”。第三种“削爵为民”,如大康七年(1081)武定军节度使耶律仁杰以罪削爵为民[6]324。第四种“降为庶人”,如咸雍八年(1072)参知政事耶律观矫制营私第,降为庶人[6]312。第五种“除属籍”,如天祚帝诛德妃,降淳庶人,除其属籍[6]399,“除属籍”即取消皇族的身份,贬为庶民。第六种“削爵免官”,如韩涤鲁以私取回鹘使者獭毛裘,及私取阻卜贡物,事觉,决大杖,削爵免官[6]1424。第七种“夺爵”,如保宁八年(976)宁王只没妻造鸩毒,只没夺爵,贬乌古部[6]1087,后复封宁王,这里“夺爵”相当于“夺官爵”。第八种“放归田里”,如明王安端子察割弑逆被诛,穆宗赦通谋罪,放归田里[6]1072。《辽史》粗疏简陋,讹误较多,部分情况下,“免官”仅指罢免官职,不涉爵位,“夺爵”仅削夺爵位,不涉官职。有关辽朝“除名”的同义术语,需要具体问题具体分析。

(二)辽朝“除名”的应用时间

辽朝除名法是逐步吸收和借鉴唐律的产物,其法须在完整的官爵框架内应用与完善,并以成熟的职官奖惩制度作为辅助。神册元年(916),耶律阿保机“变家为国”,此时“制度未讲,国用未充,扈从未备……(曷鲁)乃请制朝仪、建元,率百官上尊号”[6]1347,至神册六年(921)“诏定法律,正班爵”[6]19,辽初庶事草创,源于唐、五代的汉制官爵多为笼络归附汉官的工具。会同元年(938)后,一套依从汉制的官爵体系初步在辽朝确立,《刘承嗣墓志》记载:“嗣圣皇帝都城大礼,圣泽无私,崇德报功,行爵出禄”[10]48,耶律德光南下中原,灭亡后晋,曾诏“晋文武群僚,一切如故;朝廷制度,并用汉礼”[11]39。伴随太宗、世宗、穆宗三朝职官管理制度的发展,除名法至晚于景宗朝被契丹统治者应用,检索《辽史》,发现“除名”一词首见于《景宗纪上》,保宁八年(976),“秋七月丙寅朔,宁王只没妻安只伏诛,只没、高勋等除名”[6]103,需要注意的是,除名法对契丹皇族只没与汉官高勋均适用,侧面说明景宗时期已出现“番汉合流”的趋势。

二、辽朝除名法的适用范围

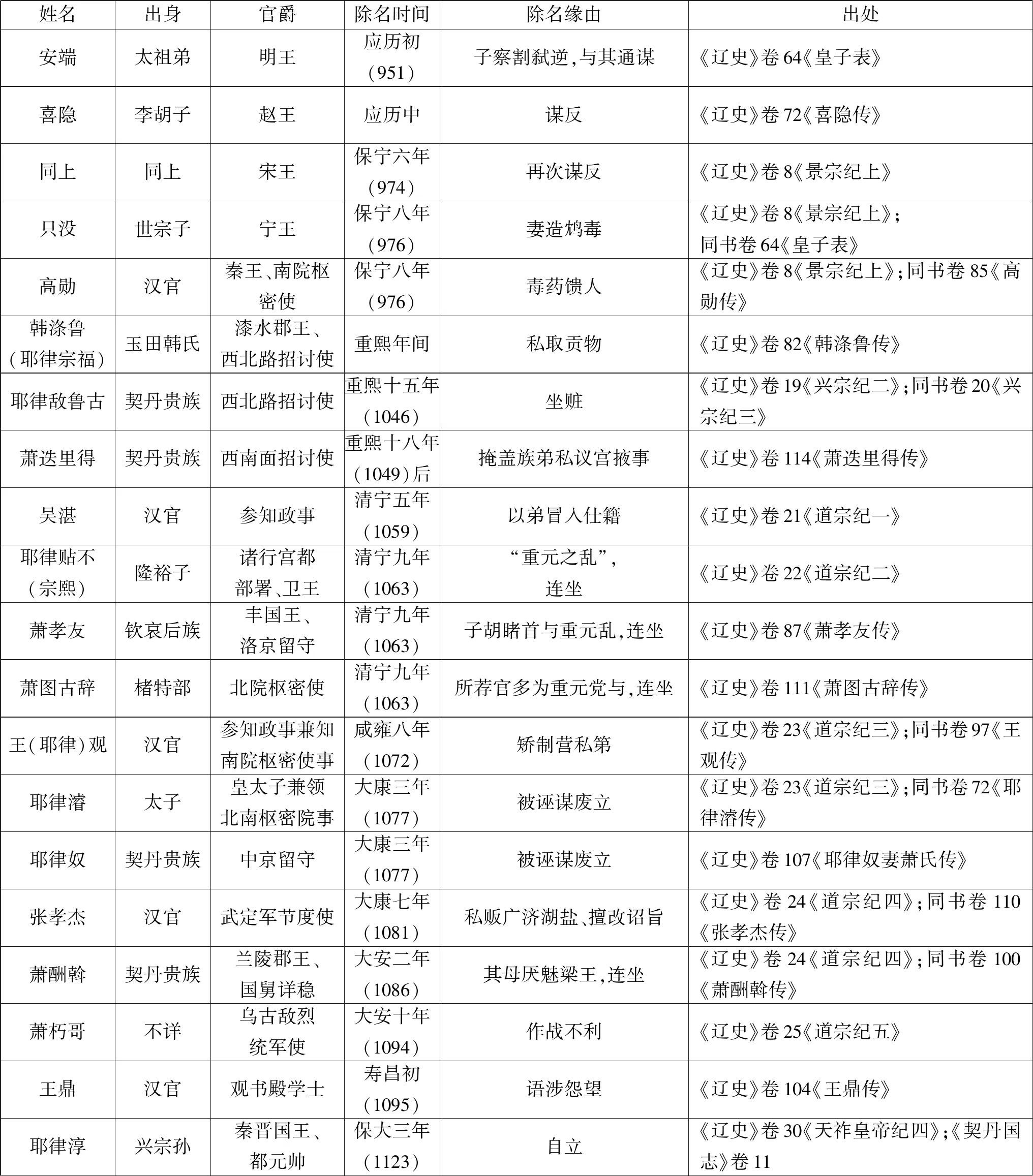

翻检《辽史》《契丹国志》及相关宋代史籍,并辅以辽代的石刻文,发现辽朝除名法涉及官员多种类型的罪状。为了方便研究,特将除名官员的具体信息列表如下。

表1 辽朝除名官员简表

通过上表,可以总结出辽朝除名法涉及官员的罪状主要有威胁皇权、破坏政权、连坐得罪、职务犯罪、军事获罪等五大类。

(一) 威胁皇权类

《辽史》论曰:“辽之秉国钧,握兵柄,节制诸部帐,非宗室外戚不使,岂不以为帝王久长万世之计哉。及夫肆叛逆,致乱亡,皆是人也。有国家者,可不深戒矣乎!”[6]1668皇族耶律氏与后族萧氏是辽朝的统治核心,二者内部的矛盾与斗争加速了辽王朝的灭亡。契丹贵族身犯威胁皇权类的重罪,情节严重者会处以极刑,部分与皇帝关系紧密者会列入“八议”的范畴,免死除名,贬为庶人。

1.谋逆造反

太祖弟明王安端与其子察割通谋弑逆,辽穆宗“赦通谋罪,放归田里”[6]1072。耶律李胡子喜隐“应历中,谋反,事觉,上临问有状,以亲释之。未几,复反,下狱。及改元保宁,乃宥之,妻以皇后之姊,复爵,王宋”[6]1338,喜隐谋反后,先前获封的“赵王”爵位被削夺,景宗即位改元,赦宥喜隐,并进封其为宋王。保宁六年(974),“宋王喜隐坐谋反废”[6]102,“废”字即贬为庶人,意味官爵的削夺,但喜隐凭借自己的尊贵身份,于保宁九年(977)被起用为西南面招讨使[6]107。

2.谋废立事

谋废立是对皇权的严重威胁,贵族和高官密谋更替最高统治权的行为,已迈入辽朝皇帝的“禁区”,即使被诬陷,依然会予以除名。辽道宗朝著名的“昭怀太子案”,牵连众多官员受到除名的重惩,大康三年(1077),权臣耶律乙辛纠结党羽向太子集团发起猛攻,诬陷萧速撒、耶律撒剌等人谋立皇太子耶律濬,道宗听信谗言,“废皇太子为庶人,囚之上京”[6]318。除事件的主角耶律濬被除名外,众多与乙辛不协者,均逃不过死刑、除名、籍没的惩处,如中京留守耶律奴“被诬夺爵,没入兴圣宫,流乌古部”[6]1621。直至乾统元年(1101),天祚皇帝为案件受害者昭雪,“诏为耶律乙辛所诬陷者,复其官爵,籍没者出之,流放者还之”[6]355,先前被诬除名者的官爵得以恢复,部分官员得到赠官的优赏。

3.篡权自立

历朝篡权自立者均被视为“逆臣”,即使身死,仍会将其生前的官爵剥夺,给予除名的附加刑。秦晋国王耶律淳在回离保、耶律大石等人的劝进下,于保大二年(1122)自立为帝,改元建福,但好景不长,耶律淳不久离世,政权土崩瓦解,东奔西逃的天祚帝“闻淳死,下诏削其官爵,并妻萧氏亦降为庶人,仍改姓虺氏”[11]142,官员死后被罚除名属于特殊情况,其生前被卷入政治风波的可能性较大。

(二)破坏政权类

破坏政权类犯罪行为严重损害政府形象、破坏政权内部团结,辽朝官员多以造毒谋命、私议宫掖、语涉怨望等罪名被开除官籍。

1.造毒谋命

官员私自造毒,并以毒药谋取他人性命,这严重破坏政权内部的和谐、稳定,此类案例多出现于封建王朝利益集团间的斗争中,造毒谋命的部分官员会被特赦死刑,予以除名。如在辽景宗保宁八年(976)的一场政治风波中,宁王只没与南院枢密使高勋密谋用毒药谋害驸马都尉萧啜里,宁王只没的妻子制造鸩毒,事情败露后,“宁王只没妻安只伏诛,只没、高勋等除名”[6]103。

2.私议宫掖

私议宫掖事在辽朝是被严令禁止的行为,官员私自议论宫掖事或是谤讪朝廷,易使政权受到流言的中伤,抑或是发生泄露机密的情况。乾亨四年(982),圣宗初即位,政权内部暗流涌动,当年十二月发生了挞剌干乃万十醉言宫掖事的违法案件,按照律法规定,乃万十应当被处以死刑,但承天后与圣宗法外开恩,仅对乃万十施加杖刑的处罚[6]116。再如萧迭里得族弟黄八的家奴告其主私议宫掖事,迭里得为包庇族弟而掩盖住事情的真相,“事觉,决大杖,削爵为民。清宁中,上以所坐事非迭里得所犯,起为南京统军使”[6]1665。

3.语涉怨望

官员平日言论不当或是言辞涉及怨望,会招致除名的处罚。道宗朝的文臣王鼎刚正不阿,“人有过,必面诋之”。寿昌初年(1095)王鼎升任观书殿学士,在一次酒宴中,鼎“醉与客忤,怨上不知己,坐是下吏”,道宗得状,十分恼怒,对鼎“杖黥夺官,流镇州”[6]1602,其中流刑作为王鼎的主刑,而“夺官”指官爵皆夺,同“除名”之意,为王鼎的附加刑。语涉怨望对皇帝触动很深,造成对政权的不良影响,以致于在大赦的条件下,道宗仍不愿宽宥王鼎。

(三)连坐得罪类

除名是连坐案件中常用的处罚方式之一。“连坐”即“因他人犯罪而使与犯罪者有一定关系的人连带受刑的制度”[12]375,辽朝官员参与谋反、厌魅,往往会受到连坐除名的严惩。

1.参与谋反

谋反属于“十恶”重罪,无论官员是主动谋划,还是被迫参与,都会被政治漩涡卷入其中。在谋反类案件中,连坐除名很常见,道宗清宁九年(1063)的“重元之乱”牵涉范围广泛,连坐官员众多,如卫王贴不“诉为重元等所胁,诏削爵为民,流镇州”[6]299;因直系亲属犯罪连坐的丰国王萧孝友“坐子胡睹首与重元乱,伏诛”[6]1469,其生前的官爵均被削夺;因荐引官员犯罪连坐的北院枢密使萧图古辞“为枢密数月,所荐引多为重元党与,由是免为庶人”[6]1645。

2.参与厌魅

厌魅属于“不道”,《唐律疏议》云:“厌魅者,其事多端,不可具述,皆谓邪俗阴行不轨,欲令前人疾苦及死者”[5]10。在辽朝,厌魅也是不合礼法的行为,厌魅事件的参与人员均会严惩,涉事官员予以除名,如大安二年(1086),道宗惠妃母燕国夫人削古“以厌魅梁王事觉,伏诛,子兰陵郡王萧酬斡除名,置边郡,仍隶兴圣宫”[6]330。

(四)职务犯罪类

在辽朝,违法收受财物、挪用官物或是滥用职权的官员会受到不同程度的严惩,其中除名法是施加给罪官的附加刑。

1.贪赃受贿

辽朝重视廉政建设,贪赃受贿的官员会受到死刑、除名、免官、杖刑等不同程度的处罚,重熙十五年(1046),西北路招讨使、漆水郡王耶律敌鲁古坐赃免官[6]266,十九年(1050),耶律敌鲁古因军功复封漆水郡王的爵位[6]275,说明敌鲁古先前已被除名,这里的“免官”指的是“免官爵”。

2.私取官物

辽朝官员私自挪用官家财物,或是以官物进行牟利活动,可能会断送其官场生涯。重熙十年(1041)辽兴宗诏:“诸职官私取官物者,以正盗论”[6]258,兴宗以诏令的形式增加了对私取官物类犯罪行为的惩处力度。恰在此际,西北路招讨使韩涤鲁利用职权便利,私取回鹘使者獭毛裘及阻卜贡物,事情败露后,韩涤鲁被“决大杖,削爵免官”[6]1424。道宗朝的张孝杰因私贩广济湖盐及擅改诏旨两条罪状,被罚除名[6]1637。

3.滥用职权

权力是一把双刃剑,官员滥用职权,牟取个人利益,将国家和百姓抛诸脑后,必然会受到严厉处罚。清宁五年(1059)十二月,“参知政事吴湛以弟洵冒入仕籍,削爵为民”[6]292,吴湛利用参知政事的职权,为弟换取官员的身份,被道宗剥夺官爵。咸雍八年(1072),知南院枢密使事王观滥用权力,矫制营造私第,做出不合礼法之举,道宗将其贬为庶人[6]1551。

(五)军事获罪类

辽朝军官常因妨害农业生产、扰民、抢掠、临阵脱逃、失军期、不亲追击、作战不利等获罪,皇帝视其严重程度,给予杖刑、免官和死刑等处罚[13],除名法也被纳入辽朝的军法体系。

作战不利。大安十年(1094),敌烈部发动叛乱,乌古敌烈统军使萧朽哥率军镇压,与战不利,被罚除名[6]341。辽末,刑罚无章,萧嗣先征讨女真失利,“但免官而已”[6]367,军法不严,士无斗志,辽王朝被推向灭亡的深渊。

三、辽朝除名法的特点与作用

(一)辽朝除名法的特点

1.除名法主要针对的是身处核心权力圈的高级官员

罪官同时拥有官职与爵位,是对其施行除名的先决条件,无官阶的胥吏和无爵位的下级吏员犯重罪,会直接判处死、流、徒、杖、笞等不同程度的刑罚,除名法是其“享受”不到的附加刑。有辽一朝,除名案例中出现的官职大致有:北院枢密使、南院枢密使、知南院枢密使事、参知政事、诸行宫都部署、西北路招讨使、西南面招讨使、乌古敌烈统军使、洛京留守(遥领)、中京留守、武定军节度使、观书殿学士、国舅详稳等,其中既有枢密院、中书省、馆阁等朝官系统的高官,也有五京、招讨司、统军司等外官系统的大员。辽朝除名官员的爵位有:秦晋国王、丰国王、明王、赵王、宋王、宁王、秦王、卫王、漆水群王、兰陵郡王等,其爵位均不低于王爵,且集中在一字王爵和郡王爵。除拥有高品级的官爵外,除名官员的出身显赫,多数为近支宗室和后族的重要成员,长期处于核心权力圈。明乎上述论证,可知辽朝除名官员的身份尊贵,且官爵基本在三品以上,进一步证明除名法针对的群体是身处核心权力圈的高级官员。

2.除名法的主体内容与《唐律》基本匹配

首先,《唐律疏议·名例律》载:“诸犯十恶、故杀人、反逆缘坐,虽会赦,犹除名”[5]48,辽朝的高官显贵身犯十恶重罪,可入“八议”,免死除名,如数次谋反的耶律喜隐;故意毒害政敌的高勋被处流刑,附加除名;耶律贴不、萧孝友、萧图古辞等人在“重元之乱”中,连坐除名。其次,《唐律》规定,“监临主守,于所监守内犯奸、盗、略人,若受财而枉法者,亦除名(奸,谓犯良人。盗及枉法,谓赃一匹者)”[5]48,辽兴宗朝的韩涤鲁在西北路招讨使任上,因私取外族使者的贡物,被处杖刑,附加除名,耶律敌鲁古也在西北路招讨使任上,坐赃除名,但唐、辽在赃物的类别和数量规定上应有不同。再次,唐朝犯“五流”有官爵者也要除名,“五流”指加役流、反逆缘坐流、子孙犯过失流、不孝流和会赦流,其中造毒谋命应判处流刑,“造畜蛊毒,虽会赦,并同居家口及教令人,亦流三千里……有官者仍除名”[5]36宁王只没妻造鸩毒被诛,参与造毒案的只没和高勋等人被处流刑,附加除名。最后,唐朝法外施加除名的案例较多,且集中于军事获罪的官员,《辽史》疏漏颇多,仅发现乌古敌烈统军使萧朽哥因作战不利被除名。综上所述,辽朝除名法的主体内容与《唐律》基本匹配,辽朝律令对《唐律》存在明显的承继关系,是中华法系的重要组成部分。

3.除名法的执行效果不佳,民族性差异不显

“社会现实与法律条文之间,往往存在着一定的差距”[14]2,辽朝除名法在司法实践的过程中,暴露出随意性较强的问题,其执行效果与皇帝的个人喜好及与皇帝的亲疏远近有关。如太祖弟安端与子察割通谋弑逆,辽穆宗免其死罪,放归田里;耶律李胡子喜隐数次谋反,景宗免其死罪,予以除名后,竟提升王爵等级,继续委以重任;世宗子只没造毒谋害驸马都尉萧啜里,被处流刑,附加除名,统和元年(983),皇太后称制,诏复旧爵。安端、喜隐、只没都是近支宗室,辽朝为了体现对贵族阶层的保护,在效仿中原王朝制定法律时,贯彻了“贵贱有序”的思想,这体现在八议制度中的“议贵”上[15]。再如玉田韩氏家族的韩涤鲁,私取外族使者的贡物,削爵免官,“俄起为北院宣徽使”[6]1424;西北路招讨使耶律敌鲁古坐赃除名,仅三年后,起用为北道行军都统,后复封漆水郡王[6]275;兰陵郡王萧酬斡因母厌魅梁王延禧(天祚帝),被道宗处以流刑,附加除名,至天庆中,“以妹复尊为太皇太妃,召酬斡为南女直详稳,迁征东副统军”[6]1574。据上述可知,除名官员的听叙时间与律令有较大出入,且犯经济类罪名的官员可较快重返官场,但官员犯“十恶”、“不道”等严重威胁皇权、破坏政权的罪名,需要听叙的时间较长,且取决于皇帝的个人喜好。此外,蒐罗辽朝的除名案例,发现契丹族官员的数量占压倒性优势,汉官较少,这与辽朝的国家体制相适应,契丹人占主导的统治地位[16],且长期活动在政治核心圈,更易触犯除名法。在除名法的执行上,契丹族官员与汉官未见显著差异。总体言之,辽朝除名法的执行效果不佳,民族性差异不显。

(二)辽朝除名法的作用

1.强化皇权

“辽之内难,与国始终”[6]1339,皇族的内部叛乱,影响着王朝命运。耶律氏对谋逆造反、谋废立事、篡权自立等重罪予以除名的严惩,在客观上,具有强化皇权的作用,但在实际的司法实践中,契丹贵族“合理”运用八议制度,以减轻自身所受的刑罚,或是凭借与皇帝的亲缘关系,获得听叙时间上的优待。整体而言,除名法对契丹贵族犯罪惩处的效果甚微。

2.整肃官风

欧阳修谓:“自古乱亡之国,必先坏其法制,而后乱从之,此势之然也”[17]9413,吏治腐败是法律体系崩溃的催化剂。辽朝对犯贪赃受贿、私取官物、滥用职权等罪名的官员予以除名,具有整肃官风的作用。官爵皆无深刻影响着个人和家族的政治、经济利益及社会名誉,对官员具有较大的震慑力。

3.维护礼法

耶律奴妻萧意辛言“厌魅不若礼法”,她认为遵守礼法,应“修己以洁,奉长以敬,事夫以柔,抚下以宽,毋使君子见其轻易”[6]1621。厌魅属于“不道”的范畴,辽朝对参与厌魅的官员施加除名的处罚,具有维护礼法的作用。

四、结论

北宋名臣富弼上疏论:“(契丹)得中国土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书籍,用中国车服,行中国法令”[18]3641,“除名”非契丹本族的习惯法,其源于“中国法令”,主体内容基本与《唐律疏议》的相关记载匹配,是逐步吸收和借鉴唐律的产物。“除名”即对犯重罪官员的官职和爵位予以削夺,属于主刑外的附加处罚。在辽朝,与“除名”具有相同含义的术语有“废”“免官”“削爵为民”“降为庶人”“除属籍”“削爵免官”“夺爵”“放归田里”等8种。伴随辽朝职官管理制度的发展,除名法至晚于景宗朝被耶律氏应用,其法适用范围广泛,因威胁皇权、破坏政权、连坐得罪、职务犯罪、军事获罪的官员,除判处死、流、徒、杖、笞等不同程度的主刑外,往往会附加除名。清人沈家本谓:“法立而不守,而辄曰法之不足尚,此固古今之大病也。”[1]2144辽朝除名法在实践过程中,暴露出随意性较强的问题,这一方面和契丹统治者贯彻“贵贱有序”的法律思想,实行八议制度有关,另一方面涉及到皇帝的个人喜好及与皇帝的亲疏远近。总起而言,虽然除名法在辽朝的执行效果不佳,但其客观上起到了强化皇权、整肃官风、维护礼法等重要作用。此外,辽朝除名法也极大地丰富了中国古代法律制度的内涵。

[注 释]

①夏志刚《北魏除名制度特点探析》(《青海社会科学》,2007年第3期)、夏志刚《北朝除名制度管窥》(《贵州社会科学》,2007年第8期)、孔祥军、李传成《隋朝除名制度探析》(《大庆师范学院学报》,2010年第2期)、王伟歌、张剑光《唐代官员除名制度探析》(《江苏技术师范学院学报》,2010年第5期)、李传成《隋唐除名制度研究》(山东大学硕士学位论文,2010年)、高云霄《金代官员除名制度探析》(《河北北方学院学报》,2019年第4期)、张宸《金朝除名制度研究》(辽宁师范大学硕士学位论文,2020年)等。