沐浴党的光辉 工匠精神永不褪色

——从档案中探寻全国劳模陈有生的匠心匠事

2021-06-17张梦怡浙江省档案馆

张梦怡/浙江省档案馆

陈有生(中)革新锅炉

老一辈人对陈有生这个名字或许并不陌生,他的形象深深地烙印在人们心中。陈有生(1910—1999)是浙江杭州人,1929年起,先后在上海杨树浦电厂、江西上饶铁路机厂、杭州铁路闸口机厂等地当锅炉工,和锅炉打了70年的交道,成功研制出多种新型锅炉,为我国发展锅炉制造工业、节约能源、保护环境作出了突出贡献。曾任杭州锅炉厂厂长、总工程师,浙江省总工会副主席,历任第二、三、五、六届全国人大代表。1959年被评为全国先进生产者,1979年获全国劳动模范称号。

陈有生的一生是平凡的,因为终其一生都在跟锅炉打交道;但他的一生又是不凡的,因为敢闯敢干、勇于创新、无私奉献的品格不允许他平凡。浙江省档案馆馆藏中有一些陈有生的发言材料及个人捐赠的荣誉证书、人大代表证、工作照片等珍贵的档案。从中可以发现,艰苦朴素的陈有生,有着曲折绵长的人生故事。

于苦水中长大,被党的关怀滋养

陈有生出生于工人家庭,但那时候的工人,是被压迫的阶级。陈有生14岁就离家去上海,在英国人开办的上海祥生造船厂做工,白天黑夜,日晒雨淋,饥肠辘辘回家后还要给包工头干家务,被包工头剥削工资。后因无故被外国工程师敲打致伤而离开。此后,又到杨树浦电厂工作。有一次,他背着一块又重又大的铁板上楼,在楼梯上不小心将一个英国人的衣服碰脏了,英国人便对他拳打脚踢,还处罚了三天工钱[1]。在旧社会里,陈有生是生活在底层的工人,亲身经历了三座大山的压迫,受尽了剥削的苦。也正是这样食不果腹、毫无人权的压迫日子,让陈有生分外珍惜新中国成立后人民当家做主的幸福生活。

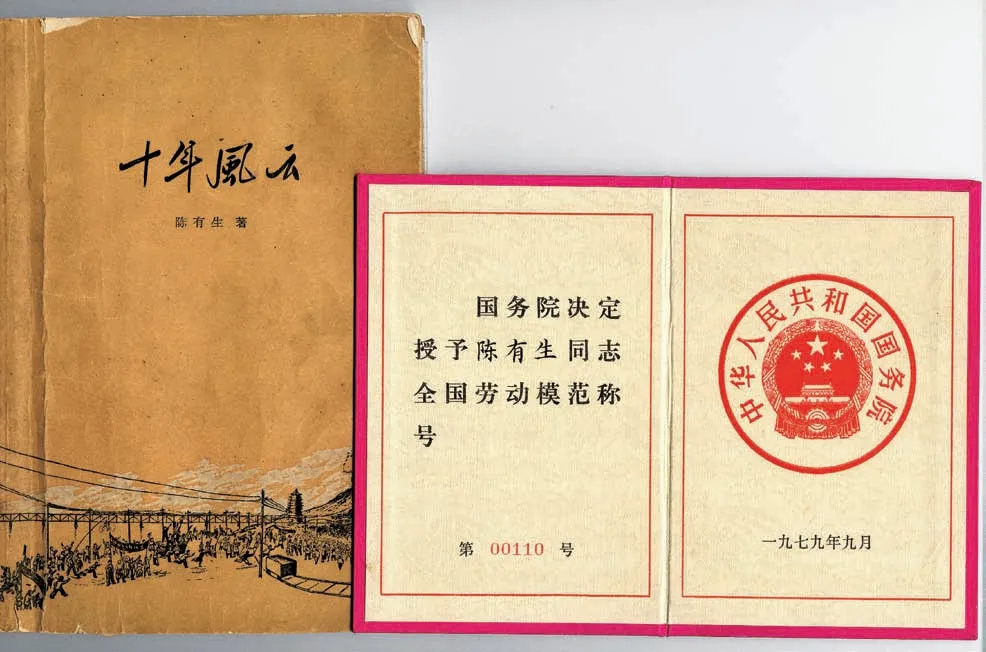

在旧社会时,陈有生只读过三个月的书,文化水平、政治理论水平、思想觉悟都很低。1951年7月,陈有生加入中国共产党。党组织经常组织学习活动,对他关怀备至,还送他去文化补习学校学习,让他的文化水平不断提升。他也很奋进,竟在1959年撰写并正式出版了感染力很强的《十年风云》一书。作为工人中的先进分子,他曾多次见到毛主席,聆听毛主席的讲话;也经常自学毛主席的著作,将毛主席的讲话精神运用于工作实践。在党的关心和培养下,陈有生的政治理论水平和思想觉悟不断提升,工作表现越来越突出,从一名普通的锅炉工人变成了一名推动新中国锅炉工业发展的红色战士。

陈有生曾在全国及浙江省的诸多大会上发表题为“没有党就没有我”“把一切都献给壮丽的共产主义事业”“为党的事业英勇劳动”等发言,铿将有力地表达了自己对党的感激之情和为共产主义事业奉献一生的坚定决心。“是党培养教育了我,我要为党而忘我地工作,为我们伟大的共产主义事业贡献出自己的一切。”他是这么说的,也是这么做的。

“急任务”“硬骨头”的终结者

陈有生看着瘦弱,意志却极其强大,完成了许多看似不可能完成的“急任务”,啃下了许多其他人啃不动的“硬骨头”。

1949年5月,杭州解放。彼时的陈有生,是上海铁路局杭州闸口机务段的检修工人。值此解放全中国的关键时期,铁路军运任务非常重。有一次,一辆“钱塘江”号(原名1256号)机车突然发生故障,需要立刻抢修。许多人认为故障严重,需要送到常州戚墅堰机车厂去大修,耗时2个月。陈有生认为:“在这样的关键时期,2个月的维修意味着其他未解放地区的群众要继续被压迫2个月,这绝对不行。”[2]为了以最快速度解放全中国,陈有生向党组织提出将抢修机车的任务交给他。在党组织的鼓励和支持下,他与工友们日夜奋战,仅7天7夜就完成了抢修任务,荣获三等功。

1950年,抗美援朝开始。有一天,陈有生突然接到一项紧急任务:去上海的103号机车锅炉内的火箱燃烧室有一个炉撑断了,这班车途径杭州并停靠18分钟,必须在这18分钟内抢修好这辆军用机车。陈有生毫不犹豫接下这一任务。当机车进站还未停稳时,陈有生就飞速跳上机车,不顾车头炉膛里的温度有多高、辐射有多强,径直钻了进去,没几分钟头上、手上都起红泡了。但他不畏困难,迅速出来淋湿全身,再次钻进锅炉。终于,他在短短的17分钟内就顺利完成这项紧急抢修任务[3]。

敢闯敢干,自主创新

陈有生一辈子刻苦钻研,勇攻技术堡垒,推动了许多重大的技术革新。

1958年,陈有生肩负党和人民的重托,带领工友们在艮山门外建立起杭州锅炉厂。杭州锅炉厂在陈有生接手前只有2间茅棚和24名职工,工厂摊在马路两边,被称作“马路工厂”,以修补旧锅炉为生产任务,没有像样的厂房,没有大型的设备,没有专业的工程师,没有制造大型锅炉的经验。改造这样一个“四无”工厂并把它做大做强,并非易事。这是一段艰苦的岁月,陈有生常常以厂为家,废寝忘食地工作。他的办公桌下总放有一床棉被,加班晚了拿出来直接铺在办公桌上倒头就睡。在陈有生的不懈努力下,杭州锅炉厂渐渐有了起色,业务范围不断拓宽,业务量也明显增加,逐步摆脱了“马路工厂”的标签。

在杭州锅炉厂期间,陈有生长满老茧的手摸过无数锅炉,但却没有设计过一台我们自己的锅炉。为了实现突破,陈有生着手自主设计制造工业锅炉。他对这款锅炉的要求是结构简单、省工省料、高效多产。他首先根据自己多年积累的经验,画出了锅炉的草图,然后采用领导、技术人员、工人 “三结合”方法开展研究讨论,逐步修改完善设计。15天后,陈有生带领杭州锅炉厂试制成功了第一台自主设计制造的1吨/时工业锅炉,取名“跃进牌角管式锅炉”。该锅炉与同等蒸发量的“考克兰”锅炉相比,钢材由10.5吨减少为3.6吨,节省原材料65.7%,节省人力73%,缩短制造周期75天,而且不需要专用工模具[4]。这次自主设计研制成功,极大地解放了工人们的思想,激发了干事创业的热情。后期,陈有生又对该锅炉进行升级,将蒸发量从1吨/时提高到1.5吨/时,钢材也减少为2.9吨[5]。工人们自豪地编了一首快板歌来表达喜悦之情:

陈有生全国劳动模范证书和著作《十年风云》

杭州锅炉厂,修理老本行;

如今大不同,生产变了样;

设计又制造,支援建设忙;

从此名符实,真叫锅炉厂。[6]

陈有生的技术创新并没有止步于“跃进牌角管式锅炉”。他总是孜孜不倦地钻研国外先进的锅炉技术,然后紧密结合我国实际进行研发。有一次,中央一机部欲从日本进口一些乙稀、硫酸余热锅炉给南京化工公司和兰州化工公司,他得知消息后,认为我们可以在已有的技术基础上,参照国外技术自己制造。于是,他马上赶到北京找到部领导,主动要求为两家公司设计制造余热锅炉,最终得到领导的重视和支持。随后,他带领设计人员和工人一起研究设计、准备材料,逐个攻克难点、堵点,最终成功制造乙稀、硫酸余热锅炉。南京化工公司在安装过程中,发现有的部件质量不够好,陈有生就亲自带人到南京背回部件重新加工,展现了高度负责任的态度。这种锅炉,从日本进口每台需花费29万美元,自己制造后,仅需24万人民币,为国家节约了大量的外汇,同时也有效地挖掘了我国自主制造余热锅炉的潜力。后来,中央一机部决定把杭州锅炉厂列为全国制造余热锅炉的定点厂。

除了技术创新,陈有生还积极探索工作机制创新。如,组织各车间之间签订联系合同,加强信息沟通,提高工作效率;设计技术作业组织图表,使工作小组科学有序分工;实行生产财务计划,对用料进行经济核算,减少资源浪费、降低工厂成本等。

支持农业,推陈出新

农业一直以来是我国经济发展的重中之重。陈有生紧跟大政方针,以支援农业为己任,在工业服务农业方面具有较高的自觉性和责任感,到处寻找支持农业的路子。

几年来,陈有生带领杭州锅炉厂研制了农业用电钻锅炉,制造了农排水管、水库闸门、合成氨及钾肥配套设备、农用油桶等诸多的农业用具。同时,为了因地制宜地适合农村的实际需要,更好地支持农业技术改革,陈有生频繁深入农村调查访问。期间,帮助梅家坞、西湖茶场设计研制了“电热炒茶锅”。经过实战检验,该电热炒茶锅比传统的烧柴炒茶效果要好很多。一是提升了茶叶品质,解决了柴灶炒茶温度难以控制的问题,有效消除了传统炒茶中存在的“焦”“爆”“红梗”等问题,茶叶价格提高,茶农收入增加;二是减少了柴火用量,既保护了山林,又减少了环境污染;三是降低了劳动强度,节约了劳动力[7]。茶农们对电热炒茶锅赞不绝口。

在富阳里山公社访问时,陈有生了解到该公社经济来源主要依靠生产土纸,但遇到了燃料荒问题。深入调研后发现,把毛竹煮成纸浆需要大量木材作燃料,每煮一锅纸浆(约2万斤)要烧八昼夜,闷十二昼夜,烧柴9千斤。全社有68只煮锅,全年烧柴880万斤,山上的树都砍光烧完了。为了帮助他们渡过难关,陈有生利用业余时间会同农民兄弟进行了多次研究,终于设计制造出了用电热代替木材煮竹料的蒸锅。由于里山公社道路很窄,蒸缸体积太大运不过去,反复考虑后,大家决定把大蒸缸割成两段,运到目的地后再焊接起来,最终成功将蒸锅架在了里山公社。后来,富阳县领导召开了鉴定会议,作了详细的对比和分析,验证了电热竹料蒸锅的巨大优势:首先,量质齐升,出纸率提高了4%,且品质可作文化纸用;其次,煮料时间缩短了15天,缩短了生产周期;第三,降低了原材料和劳动力成本;第四,解决了燃烧不足的问题,保护了生态环境[8]。因为该蒸锅有力地加强了工农联盟,因此它被命名为“工农联盟电热竹料蒸锅”。

陈有生(前排左)支持农业技术改革

物尽其用,增产节约

新中国成立初期,制造锅炉的原材料较为紧张。于是,陈有生提出采用土洋结合的方法,在保证质量的前提下,寻找替代品。如,制造锅炉过程中,用铜板穿成耳轴来代替常规的耳轴;部分能用铆钉的地方,就用铆钉来替代紧缺的电焊条。他也经常将报废的半成品变废为宝。有一次,半山钢铁厂为杭州锅炉厂生产的12只耳轴因圆弧尺寸对不上需要报废,但陈有生提出增加电热量,把耳轴用钢板垫厚、加固,再用电焊加工,使圆弧尺寸能对得上。最终成功整改了这12只耳轴,节约了24吨钢材[9]。

1957年春天,国务院颁布关于工业节约用煤的指示,陈有生响应号召,积极组织浙江省的“全省节煤竞赛”。当时,有些保守思想认为,“要用汽总要烧煤,煤不烧进去蒸汽就要降下来,怎么能节约呢”“靠我们节约两颗煤有什么用”。为保障竞赛顺利进行,陈有生到宁波联工烟厂搞试点,推广小炉门、小煤锹先进烧煤法。以往用大煤锹把煤锹进锅炉,每次花费8秒时间,冷风侵入炉膛,造成煤浪费,且影响锅炉寿命。为此,陈有生建议改用小炉门、小煤锹操作,左手开关炉门,右手单手锹煤,加一次煤只要2秒钟,做到勤加、少加。宁波联工烟厂按这一方法改造后,果真浪费减少,用煤量显著下降。他们兴高采烈地制定了全年的节煤计划,并向其他锅炉厂发起友谊挑战,向全省提出节煤倡议[10]。就这样,节煤竞赛顺利在浙江全省开展起来,有效地推动了全省工业节约用煤。

为节约用煤,陈有生还自己研制省煤器。省煤器是锅炉的重要组成部分,以当时一台6.5吨的锅炉为例,如果没有省煤器,一昼夜要多燃烧800公斤煤,并且影响锅炉的使用寿命。但一台省煤器成本约占锅炉的四分之一。为了节约成本,陈有生带头成立省煤器试制小组。经过研究,小组采取“漏模造型”新技术,克服了浇筑上的各种困难,终于试制成功省煤器,将锅炉生产成本降低了15%。此外,在保证安全基础上,陈有生还采取压火(即晚上炉子中的火不熄灭,加以密封,第二天不必重新生火)的方法,进一步节煤。

血肉相连,心系群众

千难万难,依靠群众就不难。陈有生经常勉励自己“要保持旺盛的革命意志,大胆发动群众,以身作则,带动大家奋力完成任务”。事实证明,他确实能有效汇聚群众的智慧和力量。他经常向工人们请教,注重总结群众的经验教训,在群众中发现问题、解决问题。

在工人面前,陈有生完全没有领导的架子,经常深入车间,与工人们打成一片,给高温下工作的工人送汽水、送毛巾,一起拼命干活,同甘共苦。有一次下雨,厂子里露天放置的铁板没人想到要去搬,陈有生便自己去。来回搬几趟后,附近躲着避雨的工人们看着厂长都在冒雨劳动,便也赶过来帮忙,大家齐心协力迅速转移了全部铁板。

作为工人出生的“草根代表” ,陈有生在担任第二、三、五、六届全国人大代表期间,尽心尽责,心系群众点点滴滴。他经常借助人大代表视察各地的机会,到浙江省许多地方检查和了解企业的锅炉情况,帮助很多单位解决锅炉改造和操作技术问题。有时坐在车里,他会观察沿途一些厂房的烟囱,要是冒出来的烟颜色有什么不对,他就知道锅炉大概存在什么问题,然后马上去这些厂的锅炉房查看,实地指导工厂进行整改。同时,陈有生充分利用自己人大代表的身份,为工人们谋利益。浙江省档案馆馆藏中,有许多他当代表时提交的提案。有的提案很小,如艮山门电厂旁的马路坡度较大,影响行车安全,建议整改;有的提案很大,如从工人角度对杭州市总体规划提出建议。这些大大小小的提案,足见他对群众生活点滴观察入微、关心周全。他与群众血肉相连的关系,让他获得人们的好评。

陈有生是沐浴着党的光辉成长起来的,他亦用自己的一生来回报社会主义事业,用他的工匠精神来感染人、鼓舞人、引导人。晚年的他,不忘在青少年中播撒爱国爱党的种子,经常向中小学生讲述革命历史,为塑造下一代人的美好心灵贡献力量。