农业资本化中的阶级分化、理性类型与农民的出路

2021-06-16桑坤李琳

桑坤 李琳

摘 要:二战后美国农场的大量消失引发乡村巨大变革,作为理论发展基础的城乡连续统消亡带来学科的生存危机,学界普遍呼吁建立起新的具有批判力和解释力的理论分析框架。穆尼以经典文本为中心,在与理论传统对话的基础上找寻有力的概念工具,重新给马克思政治经济学注入韦伯式的解释意涵,并构建了具有动态性的政治经济学分析框架。穆尼的局限性在于没能找到解释农民理性倾向背后的真正制度性因素与文化符码,因而也未能触及韦伯方法论之上更为高远的理论视野与文明转型道路之关怀。这正是中国农业社会学借鉴穆尼之法可以进一步拓展的空间。

关键词:农业社会学;马克思政治经济学;韦伯;形式理性与实质理性;文化符码

中图分类号:C912.82 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2021)03-0082-15

收稿日期:2020-12-22 DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2021.03.10

基金項目:国家社会科学基金重大项目(17ZDA113);国家社会科学基金一般项目(17BSH002);清华大学中国农村研究院博士论文奖学金项目(201914)

作者简介:桑坤,男,中国农业大学人文与发展学院博士研究生,主要研究方向为农业社会学。

通信作者

随着资本主义的发展,农业领域的资本化问题成为学界讨论的主要议题。二战后,美国农业经历了巨大变革,家庭农场数量大幅度减少,在家庭农场生活和工作的人口也在逐步下降,家庭农场已经逐渐让位于种植专门作物的商业农场[1]1。与此同时,为了应对美国家庭农场大量消失以及作为理论发展基础的城乡连续统消亡带来学科的生存危机[2],美国农村社会学将农业重新带回来,转而以农业作为主要视角来剖析这场深刻的变革。如纽比(H.Newby)和巴特尔(F.H.Buttel)发出了普遍呼吁,要求建立批判理论来填补这一真空[2]。吉尔伯特(J.Gilbert)提倡“生产方式”概念在发展“农村独立理论”中的作用[3]。弗里兰德(W.H.Friedland.)敦促发展出新的马克思主义范式的解释“潜力”[4],以催生新的农业社会学应对美国农业变迁的现状。如果说一个时代有其特定的命题需要学者去回应,那么帕特里克·穆尼( Patrick H.Mooney)是如何回应这个命题?无独有偶,当代中国也面临同样的农业转型议题,学者们围绕农业转型进行了多方争论。穆尼在My Own Boss?Class, Rationality and the Family Farm一书中围绕美国中西部农业转型的解释判断对于我们分析当下中国农业转型带来怎样的启示?

一、帕特里克·穆尼与其生活的时代命题

1952年10月18日,穆尼生于美国伊利诺伊州的奇利科西小镇,伊州正好位于美国著名的中西部玉米带。少年时代的穆尼成长在祖父的家庭农场中,伴随着二战以来美国家庭农场经营的社会环境变化,祖父母因为经营不善再加上银行的贷款而陷于失去土地的危机中。对于这段人生经历穆尼曾回忆道:“在美国玉米带中长大的我一直对家庭农场问题很感兴趣,因为它们是当地经济的重要组成部分。事实上我的许多朋辈都希望高中毕业后回乡务农,我想我从未真正原谅过银行资本对我祖父的无情遗弃。我认为我们所有人都要学习社会学,以便更好地了解自己在社会结构中的位置。”[5]20-21显然,面对强大的市场与资本,穆尼的祖父作为弱者自然难以抵挡资本的渗透。这段刻骨铭心的往事影响了穆尼今后的人生走向,也促使他坚定地研究美国家庭农场与农民运动。

受少年时代的生命经历影响,青年时代的穆尼开始反思“家庭农场主在面对资本时能否幸免于难”这一深刻问题。为了解决这一心中疑问,1979年,穆尼1975、1979 年穆尼分别获得北爱荷华大学社会学本科和硕士学位,1985年获美国威斯康星大学麦迪逊分校社会学博士学位。在求学期间,穆尼主修的课程有社会学理论、政治社会学、阶级分析学、美国农业史、农业经济学等。穆尼尤其擅长理论、历史学以及经济学计量模型的综合分析,而这也奠定了他后来的研究领域以及看待农业阶级问题的思想底色。 进入威斯康星大学麦迪逊分校攻读社会学博士学位,在此期间深受马克思主义社会学家埃里克·欧林·赖特(E.O.Wright)的影响,穆尼也试图将马克思的阶级理论与主流社会科学的实证和定量方法结合起来去回应他心中的疑问。攻读博士学位的第三年,出于对当时在农业政治经济学界已经取得话语权的“曼和狄金森”命题不满,穆尼对该命题发出了质疑与挑战。此后双方相互进行了长达五年的学术论战 有关此争论,可参考文献:桑坤.农业的生产时间与劳动时间:学术争论与价值意涵[J].中国农业大学学报(社会科学版),2019,36(2):11-23.,通过近四个回合交锋,穆尼逐渐提出自己的学术主张。这场学术争论贯穿了穆尼的整个博士生涯,而他也在这个争论过程中越发清晰自己的问题与使命。

1978年,曼(S. A. Mann)和狄金森(J. M. Dickinson)对马克思的著作进行了深入研究,在劳动价值论的基础上揭示农业的季节性导致生产时间与劳动时间的非统一性同资本主义生产的要求不相适应,农业领域对于资本的渗透来说缺乏吸引力[6]。因此,曼和狄金森认为农业的季节性是资本渗透的障碍,马克思经典理论并不存在任何自我矛盾问题。穆尼则对曼和狄金森提出了批评,他认为曼和狄金森的研究缺乏实证分析,仅停留在理论抽象层面。这无疑是在给所有资本不能渗透的领域找寻客观原因,而且这也是对农业领域中阶级分化问题的直接回避。毕竟在美国农场中,伴随着经营式农场的日益兴起,小家庭农场日益沦为大农场的附属品,由此产生的雇佣关系是美国家庭农场需要处理的现实问题。如果一味地突出农业季节性,那么在马克思最为关心的阶级分化问题上终将得不偿失。

1988年,在与曼和狄金森的学术辩论结束之后,穆尼回顾这场学术争论并撰写本书,总结并提出自己独特的分析框架,既作为对构建具有批判的新马克思政治经济学范式的学理回应,也是对美国的农业问题提出自己独到的见解。对于这一段心路历程,他认为:“在对美国农业历史转型的理论传统中,马克思主义经典理论对描述农业转型的一般过程是有意义的,但对具体的过程分析却显得很不充分。我想讲述那些像我的祖父母一样失去了土地的男人和女人的故事。无论如何,把所有的农民都等同起来看待并做一般化处理是有问题的。但是,当像我一样的人对农业的历史转型与阶级分析问题感兴趣时,它仍然是难以为大家所接受的,而我依然甘之如饴。”[5]20

在本书中穆尼认为学界对美国“家庭农场”的存续及再生产的解释有时是片面的。如果对生产的社会关系进行更细致地考察就会发现,在农业阶级结构中资本的渗透及方式要比经典理论阐述的要复杂得多,在无产阶级与资产阶级二者对立之间还存在许多的中间阶级,这些中间阶级的身份位置较为混杂且难以界定[1]。而且美国的家庭农场也并不像一些学者认为的对资本具有免疫力,可以独立于资本体系之外[7-8]。无论是现实还是理论都在呼唤一种新的解释方式。为此,穆尼认为应对生产的社会关系与阶级类型进行详细分析,进一步理解农民群体的集体联合抗争以及对社会结构的影响,以避免走向单一强调季节性因素或技术决定论的死胡同。

因此穆尼的問题在于:在农业资本主义化的过程中,小农家庭农场为何没有如马克思预料的那般消亡?又该如何构建新的马克思政治经济学解释范式以应对学界及现实的质疑?如何使马克思的阶级分析框架更具动态性以此能够囊括复杂多变的社会现实?这种阶级结构位置的动态变化其背后的动力机制是什么?哪些是资本渗透农业的新方式?农民如何才能避免沦为无产阶级的命运?

二、对话理论传统以再造解释框架——农业资本化的理论传统

(一)马克思:被分离的简单商品生产者

穆尼认为关于农业资本化,马克思是用农村中的简单商品生产来作为分析单位且选取英格兰作为典型。简单商品生产者在经济结构中的地位以及在阶级斗争中的作用是马克思论述的主要方面。马克思从一开始就将农民和手工业者定义为“简单商品生产者”,但并不意味着这些生产者无力生产剩余价值。因为“这些生产者使用自己的生产资料,不仅再生产劳动力而且还创造了剩余价值”[1]12。所以在简单商品的生产领域里,简单商品生产者既是生产资料的所有者,也是剩余价值的自我剥削者。这种生产方式是资本主义的前奏,资本主义的原始积累建立在对简单商品生产者掠夺的基础上。资本要想渗透农业,首先就必须分离生产者对生产资料的所有权。

穆尼认为“当简单商品生产的独立自主的生产功能开始分配给多个人的时候,当土地的租金或贷款使用的开始出现利息时,我们要开始质疑这种生产方式是否真的像马克思所说的那样处于资本主义之外了”[1]15。所以,生产者与生产资料之间是否真正分离以及农民在生产过程中是否具有自主权就成了政治经济学判断农业资本化的重要依据。在这一点上,穆尼认为对于美国农业转型的事实更为“紧迫的任务是分析资本如何真正分离生产者与生产资料之间的所有权关系,而不是去分析季节性因素如何阻碍农业资本化”[1]15。在马克思的时代,能够实现这种分离的是地租与抵押两种方式。其中最为关键的是仍作为生产资料的土地,如果农民失去了赖以生存的土地,那么他也就彻底沦为无产阶级了。马克思为穆尼提供一种观察农业阶级形成的视角,即生产资料与所有者之间的分离形式。一旦在农业中也产生了所谓的分离,那么农业与工业中的剩余价值分配就没有区别了。

那么失去土地的农民是否具备阶级意识,形成维护自身利益的联合力量呢?农民在阶级斗争中起到什么作用呢?马克思依据对19世纪法国农民的分析,认为法国的农民就如同“一袋土豆”一样,他们在社会关系上是孤立的,其耕种方式没有分工、技术的应用更没有发展出多样性的社会关系。他们在结构上没有能力组织自己,很难形成任何的经济、政治组织,因而也无力以自己的名义争取阶级利益,他们必须依赖甚至依附于一个强大的权力来为他们争取利益,并且其所依赖的权力还会通过税收等手段来剥削他们。对此,穆尼认为马克思的分析具有历史局限性,因为美国的农民跟法国的农民恰好相反。美国农业具有高度商业性,这使农民始终处于“与资本主义全面互动交往”的一面,而不是孤立状态。这种相互作用使农民易于结成利益的联盟,例如合作社或集体议价协会等。美国的农业在诞生之初就被资本主义所包围。但穆尼研究的并不是这种包围状态,而是与资本的相遇导致在生产关系上衍生的多种复杂形式。穆尼认为,在美国,对剩余价值的分配方式包括租赁、债务、雇佣、合同生产等。在这些关系中生产者和资本家是一种完全自由的契约关系,但事实上却暗含着资本家对剩余价值进行分配与再分配的企图。在理想状态下,生产者可以逃避与资本的这些关系,但实际上,他们只能在一种剥削形式和另一种剥削形式之间来回地跳转。最后穆尼认为马克思还提醒我们要注意税收这一现象。税收是国家分配农业剩余价值的手段,税收不仅是国家治理农业的一种方式,也是整个权力机构的生命之源。现代国家在农业资本化过程中有着独特的作用。这样经典的马克思理论为穆尼提供了考察分析框架,阶级形成的关系分离视角、剩余价值、生产资料与所有者分离的资本定义、农民的身份与阶级定位、国家的作用等核心概念。但对于美国农业的复杂性穆尼还需要更多的理论工具。

(二)考茨基:农业资本化的自在规律与工业化过程

沿着马克思的基本框架,考茨基从简单小商品生产问题转移到了更大规模农业生产层面,试图在更复杂的层面上分析农业的资本化问题。考茨基将利润作为资本主义和简单商品生产的区分标准,“利润是资本主义生产的目标”[9]149。在利润的趋势下,资本会扩大规模。在农业生产中,大规模优于小规模的主要原因就在于前者比后者能带来更大的利润,因而规模的差异会影响农业的资本化。但土地的分散以及土地作为私有财产等固有属性会阻碍农业规模化程度的提高,所以考茨基坚持认为,与工业不同,农业中通过扩大规模获得的效率是有限的,农业的资本化有其自身的规律。

在农业资本主义的发展趋势上,考茨基认为“在利润驱使下农业的资本化向着线性的方向发展,即由简单到复杂,由低级到高级……资本主义生产将取代简单商品生产” [9]48 。但在外部市场的作用之下,农业“在特定的发展阶段是存在矛盾的[9]68”。在西欧的很多国家中,生产力已达到发达资本主义水平,但生产关系依然有简单商品生产等落后生产形式,如小农场。考茨基认为这些小农场是大农场的附属品,它们为农业资本主义的扩张提供劳动力。

穆尼认为考茨基最为重要的是说明工业化将影响农业资本发展。工业资本渗透农村将打断农业内部的资本化趋势,使农业资本主义发展的矛盾越发突出。在市场支配下,工业进入农业使土地价格猛增,但“农民出于对土地的依赖,可能会为此支付比资本家更高的价格,因为对他们来说,土地是一种谋生手段,而不是利润或租金来源”[9]69。 在这个阶段中,简单商品生产与占主导地位的资本生产同时存在。农业的规模化会因为土地分散和私有等固有属性而遭遇障碍,但是工业资本催生下的大农场可以在一定程度避开规模化障碍。资本将分散的土地实现统一管理,再以租赁的方式分包运营。由此,工业资本不仅破坏了农业与家庭手工业相结合的生产方式,还刺激农民的货币需求。在这个过程中,“虽然农业的工业化并不能完全消除小农,但却使小农受制于工厂的垄断资本力量,并将农民转变为满足其要求的工业资本农奴”[9]79。但这并非农民的终结,考茨基认为国家不会袖手旁观,出于对农产品的社会需求,国家会有意识地维持小规模生产,并试图阻止中间阶层农民的瓦解。此外,资本手工业需求又重新使家庭手工业获得新生。

(三)列宁:农业与工业的资本化过程有着同样的发展规律

不同于考茨基,在农业资本化的问题上,列宁认为农业与工业的资本主义发展具有相似的规律。除了雇佣关系之外,资本主义的发展还在于生产的集约化。列宁通过比较分析美国1900年至1910年间家庭农场种植规模数据,发现中型农场的增长速度不及大型农场和小型农场,产生这一现象的原因在于生产的集约化。列宁认为农业的集约化是农业资本化程度的另一个重要指标。这种集约化表现为技术应用、机械化水平的提高、农药、化肥、种子、饲料等大规模使用以及经济作物蔬菜、水果等普遍种植[10]222。农业资本主义的发展依赖于生产总值而不是耕地规模,因而列宁倾向于依赖市场关系的阶级分析。

穆尼认为在资本主义的发展趋势上,列宁坚持资本必须采用最多样化的手段来获得支配地位。承接马克思的论述,列宁将租赁和债务视为资本渗透农业的两种主要形式。他认为用土地来做抵押不一定是贫穷的标志,而是农民改善和扩大生产的一种手段。但列宁认为只有少数农民能够以这种信贷方式生存,多数农民的土地因为抵押信贷的缘故落入了金融资本的手中,从而实现了生产资料与农民之间的分离。“其实一旦发生信贷关系,对农场土地的实际控制权就已经转移到了金融资本之手中。”[10]271穆尼认为在列宁那里,债务和租赁是资本剥削与农业无产阶级形成过程中至关重要的杠杆。债务和租赁本身并不构成无产阶级化,但它们会驱使农民以货币形式出售土地和劳动力,进而农民也就沦为了农业的无产阶级。

通过致敬经典,穆尼认为在如何定义农业资本主义概念上,马克思的核心观点在于能否产生可剥削的剩余价值,考茨基则依据是否有利润产生,而列宁进一步认为如果有集约化那么就可以算作资本主义。在阶级关系形成的问题上,马克思认为如果简单商品生产可以算作资本主义的话,那么农民或者手工业者既是资本家又是生产者还是工资劳动者。换句话说,他是一个自我剥削者。考茨基却认为农业资本化有其特定的规律,因而农业内部的大规模农场与小规模农场存在内部的转换关系。但城市工业的发展破坏了这一规律,并为农民的无产化创造了条件。列宁则认为农业资本化的发展规律同工业一样,最终还是集约化推动农业走向资本化。但在这一过程中,农民将分化为资产阶级与无产阶级,如农民分化后的贫农、中农和富农,贫农是无产阶级,富农是资产阶级,而极具变动的中农则在转化为贫农和富农的过程中,走向无产阶级或资产阶级。实际上农业资本化的阶级形成过程是复杂而多变的,其动力机制、关系形式、社会表征也是多元的。穆尼除了想借用经典理论家们的分析工具外还想借此提醒我们,要注意农业资本化过程中处于变动状态的中间阶级类型,尽管他们并不是典型的资本主义形式,但其实質和功能已与资本主义别无二致。

后来的学者如布雷弗曼(H.Braverman)和赖特分别在一定程度上发展了经典理论使之更适宜于分析现状。布雷弗曼的核心观点在于区分阶级的决定性标准不是劳动过程的性质,也不是产品的利润,而是资本剩余价值的产生以及是否直接从生产者中挪用剩余价值[11]411。赖特更侧重于从对生产资料的控制、对劳动力的控制、对投资和资源分配的控制这三个方面来区分[12]73。赖特认为能够对上述要素完全控制的是资产阶级,不能控制的则是无产阶级。但赖特也认识到由于上述三个过程的不完全一致性与交叉性,再加上其他生产方式或从属于资本主义或与之共存,这又进一步带来阶级分析的矛盾性与复杂性。例如在资本家和无产阶级之间存在中间阶级类型,如管理者和监督者;在小资产阶级和资本家之间存在像小雇主这样的中间类型;在小资产阶级和无产阶级之间存在像半自治雇员这样的阶级类型[12]79。赖特认为相比较中间阶级类型很难以区分是否存在剩余价值的剥削问题。这些中间阶级处于阶级结构中一个矛盾的地位(contradictory class locations),他们的阶级地位随时在变动,这比马克思所预测的要更为复杂。穆尼认为在农业资本化过程中也存在类似的中间阶级。

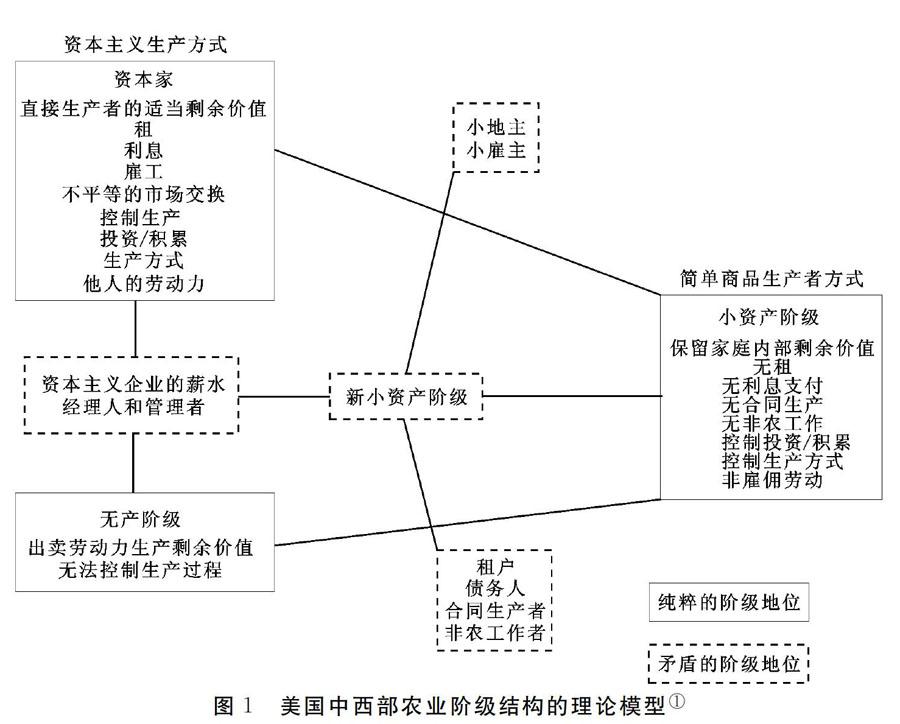

(四)动态的政治经济学分析模型

综合各家所长,穆尼找到分析美国农业资本化的阶级结构标准,据此他构建了一个新的具有动态性或者说具有迂回(detours)特点的农业阶级结构模型(见图1)。这一模型保留了马克思的基本分析框架,但是加入了许多可变动的中间关系类型与中间阶级类型。穆尼认为农民并不是一个同质性的群体,在资本的渗透以及国家的作用之下,农村社会的阶级关系要复杂得多。“在美国,资本主义的渗透适应了家庭农场生产的独特‘效率,因为后者为前者创造了超值的生产能力。为此资本找到了伪装自己的新手段,并建立了一个充满矛盾阶级关系的农业生产体系。在这个体系中,阶级关系既不是完全的资产主义也非完全的简单商品生产关系。”[13]

穆尼将农业生产者分为资产阶级、小资产阶级(简单商品生产者)、新小资产阶级和无产阶级四种类型。资产阶级经营大规模、高度机械化的农场,雇佣有偿劳动力,采用利息、租赁等方式控制农业生产全过程,直接获取生产者的剩余价值。农村的无产阶级则由雇用劳动力、农场工人组成,他们无法控制生产过程,靠出卖劳动力生存。在无产阶级与资产阶级之间存在诸如商品化农场的经理人和管理者这样的中间类型,他们既具有农民身份,同时也是管理者。无产阶级和小资产阶级之间的中间类型是边缘农民,他们是带有租赁、债务、合同生产、非农工作性质的租户。在毫无利润的情况下,这些边缘的农民将被排挤出农业生产甚至走向无产阶级。传统的小资产阶级拥有自己的土地,但不雇佣劳动力,不从事合同生产。在资产阶级与传统小资产阶级之间存在新小资产阶级的中间群体,他们是在租赁、信贷、合同生产等关系形式影响下的小规模雇主和地主,主要依靠非家庭资源来管理农业生产。穆尼认为这部分群体的阶级属性非常复杂,一方面他们占有生产资料,可以称之为资产阶级,但另一方面他们也亲自参与农业劳动,具有无产阶级的色彩。新小资产阶级可以管理雇佣劳动力等生产资料,但却无法控制全部的生产过程,处于阶级结构中一个矛盾地位,这一群体的走向很难预测。

穆尼进一步发现,在这一模型中无论是农民还是农村资本家都会综合考虑自身土地、劳动力、信贷和市场情况,以对自己最有利的方式来进入相应的生产关系,实际上作为行动者的农民在不同时期、不同阶段的目标取向相差也很大。那么究竟是什么原因导致个体目标取向的差异?这就促使穆尼转向韦伯的理论来补充现有模型。

三、以韦伯之法解马克思之困

(一)韦伯视角的农业资本化

穆尼认为韦伯的特别之处就在于他认为资本主义就是一种基于自由交换机会的利润预期以及通过正式的手段获取利润机会的行为[14]17。穆尼认为韦伯的定义几乎可以涵盖当时美国农业中所有追求利润的经济行为。

在资本主义发展的动力机制上,韦伯认为使经济活动合理化以追求可计算的利润是资本扩张的动力。当利润的追求与市场融汇在一起之后,西欧发展了“一种完全不同的资本主义形式,这种形式在其他任何地方都没有出现;它是一种完全自由劳动的理性资本主义组织[14]21”。理性的计算、自由的劳动以及在此基础上形成的劳动组织,如行会等构成西方资本主义文明的基石[14]22。在农业资本化的议题上,韦伯认为随着农业领域资本密集型的技术应用日益普遍深入,农业将无可避免地走向经济的理性化。农业的资本化将在原有的自然经济秩序内实现工资形式的经济合理性。为了获取更大的利润,地主将不遗余力地采用货币支付方式以取代传统的实物支付形式[15]。

穆尼认为,不同于马克思,韦伯笔下的农业雇佣劳动是理性化的结果,社会的发展不会废除农业生产中的雇佣劳动,而只会继续其理性化。在农业资本化的过程中,货币的出现影响了从事农业生产的长期工人。因为季节性用工一般是靠货币来支付的,但长期性用工一般是靠实物。韦伯指出,因为集约化的种植,需要长期的劳动力并带来了土地价格的提升,因而土地所有者更不愿意分租土地。所以货币支付使季节性的自由劳动形式更多地取代了实物支付的长期劳动,自由的劳动合同开始广泛地在农村出现[16]183-185。

在看待阶级关系与阶级结构的问题上,穆尼认为韦伯的阶级概念同样取决于市场情况。韦伯认为“市场中机会是决定性的时刻,它将决定个人命运。从这个意义上讲,阶级状况最终将是市场状况”[16]928。进一步,韦伯将阶级状况划分为由财产差别决定的财产阶级、向市场提供商品服务的商业阶级以及个人流动和代际流动构成的社会阶级。这样看来, 阶级之间很难划分出一条清晰的界线, 特别由于市场因素的作用,市场要求剔除任何对贸易的不合理限制,尤其是出于阶级性质的限制。“一个阶级有一定的生活形态,消费也可能因阶级身份而类型化,或者有阶级垄断权的存在。例如市民阶级不得拥有骑士领地,骑士及农民不得经营工业。在这种情况下,无论是自由劳动力市场或商品市场都无法存在”[17]152。与此相反,由自由的劳动力所形成的自由竞争市场,其群体时刻处于分化之中, 很难形成一个统一的阶级整体。因而在阶级分化的问题上,对于韦伯来说,共同的阶级状况并不必然引起追求阶级利益的共同行为。

但韦伯并非不注重政治经济等宏观的结构性因素,例如他认为在古代社会中,促使庄宅所有者走向资本主义的不是资本主义精神,而是他们政治权力的衰落以及城市资产阶级的崛起给他们带来的威胁。同样,韦伯对罗马帝国衰落的分析强调了政治经济学原因:“罗马帝国的瓦解是基本经济制度发展的必然结果,商业逐渐消失和易货经济的扩张。帝国的货币化行政体系和政治上层建筑消失了,因为它们不再适应自然经济的基础设施。”[18]408所以在穆尼看来,韦伯与马克思两种范式存在交叉性,而且在资本主义的起源问题上,韦伯更为突出理性计算、利润追求与市场的作用。在阶级的形成上,韦伯更看重阶级背后的社会地位、精神伦理关联性。穆尼认为这些超经济因素才是理解处在阶级结构上的农民作出个体行动差异的重要原因。

穆尼的一个主要论点在于:农业变迁的现实之复杂多样远非马克思政治经济学理论所能完全涵盖,如若使经典理论更具生命力,就必须在结构之外加入关系、行动的视角。因為资本在渗透农业的过程中并不必然产生截然对立的两种阶级类型。一种群体身上可能同时具备两种阶级属性,这需要结合不同的关系形式来具体分析处于社会情景中的人所采取的行动策略,因而韦伯的理论引入就显得很有必要了。事实上,人的行动又受到具体的理性类型的支配,正如韦伯所说社会行动以多种形式而与经济行为发生联系。社会行动既包含经济目标也包含非经济目标,并由此产生追求利润的经济团体与借助经济之运作达成其他目标的“有经济作用的团体”[17]333-335。

(二)农业的理性类型与农民的理想类型

为了使自己的模型更具解释力,穆尼使用了韦伯的两个关键概念,一个是形式理性,另一个是实质理性穆尼在使用实质理性与形式理性概念时直接引用韦伯原著的概念,因而在这里不做详细阐述。 。在理性化的世界中,人的行为大致呈现出这两种规律特征。当形式理性占支配地位时,人们就会表现出资本家式的逐利特征。而当实质理性占据上风时,人们的行为更多地呈现出清教徒式的天职精神。穆尼认为这两种理性才是影响阶级位置变动的关键所在。受上述两种理性的影响,农民的行为也会呈现出不同的倾向,进一步影响农业的不同类型,这与穆尼划分的四种阶级有所映照。诚然资本会通过不同的关系形式进入农业,例如租赁、信贷、合同生产、债务和雇佣等,而置身于其中的农民在上述关系的选择中或滑向资产阶级的一方或者滑向无产阶级的一方,并且这些阶级地位的转换处于动态过程中。当两者处于雇佣和被雇佣关系的时候,处于支配地位的一方也有可能因为债务、信贷问题而沦为被支配群体。据此穆尼将家庭农场进行详细的分类。

起初作为一种生活方式,农业之于农民具有实质理性,农民会在生存之外追求农业技艺(craftship)。同时作为一种生产方式,农业之于农民具有形式理性,因为农业是农民生存的来源。但当资本主义渗透农业之际,出于对生存乃至利润的追求,农民的行为日益形式理性化,并逐渐抛弃实质理性走向形式理性的“牢笼”,而农业也日益被形式理性所支配。在这一转变过程中,土地日益实现规模化并集中到少数人手中,随之而来的债务和对农业机械的依赖是一个具有复杂意义的问题。这迫使农民进行一场深刻的革命:一旦他在土地和机器上的投入过多,他就必须放弃农业的实质理性,并承担金融和技术的风险。从此以后,他的思想不是由农业公共责任性所决定的,而是由财务压力和机器效率决定的。货币与市场开始颠覆人们对于土地资源的认知。在利润的驱使下,农民一方面采取机械化、集约化等更为理性化的耕种方式,另一方面贷款、租金的压力加剧了这一过程,并且使农民主观上更加认同形式理性化的农业生产方式。

事实上,农民作为一个手艺人(craftsman),除了自然条件限制外,对于土地拥有绝对的自主权。在完整的农业生产过程中,他可以决定使用哪块土地、选择什么品种、何时种植等。但这一切都随着资本化的过程而改变了。“当合同生产开始进入农业时,农民的选择受资本支配,他要根据市场需求选择品种、地块、播种及收成时间。”[19]222但雇佣关系、合同生产、租赁以及债务都可以通过施加外部性来破坏劳动过程中的自主权。大多数农民有意识地发展耕作技艺,但对雇佣劳动和合同生产的依赖降低了这种发展的能力。所以,穆尼认为资本会从外部借助各种形式来分离农民与他的生产资料,但这一切并非纯粹是资本的单向运作而是资本与农民双向互动的结果。不同理性支配下的农民选择倾向使资本渗透农业的程度深浅不一也影响了资本渗透的方式。

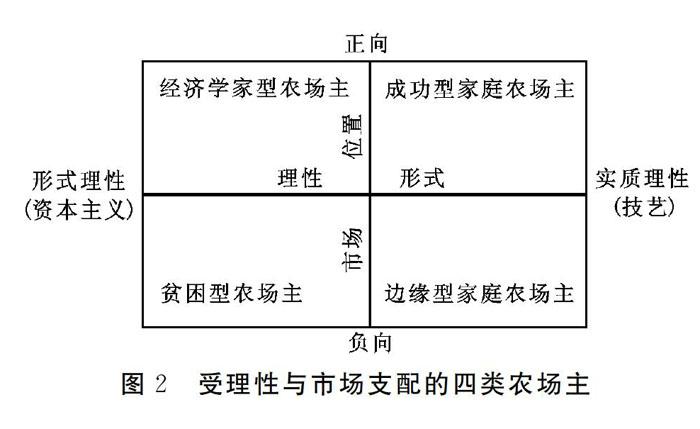

穆尼认为他终于找到了彌补前文所述动态性的政治经济学分析模型缺陷的关键所在。据此,他划分出四种类型的农场主(见图2)。(1)边缘家庭农场主的实质理性占据支配地位,他们从事农业生产是出于对农场工作与生活的喜爱。因而他们能够坚持专注于农业种植技艺,避免被资本裹挟甚至陷入被剥夺生产资料的境地。但由于不熟悉市场规则,他们常在竞争中处于边缘地位,不仅依靠外部信贷获得土地,还必须依靠一些市场性服务来维持农业生产。这种依赖性破坏了劳动过程的自主性。在某些情况下,以农业为天职的倾向可能会导致他们成为雇佣工人。简言之,追求种植技艺的理想受到市场的严重制约。与贫困型农场主相比该类型农场主继续从事农业的可能性较大。但由于地租、利息、不平等交换、生产成本等因素,他们的收入水平可能较低。在阶级结构中可能是新小资产阶级或者处于传统小资产阶级与资本家之间的位置。(2)贫困型农场主通常是负债累累的租户。他们主要受形式理性支配,单纯追逐利润,但没有特权获得土地且在市场中处于劣势地位。与边缘型农场主相比,无论是从事农业的专业技艺还是一般技艺都是不足为道的。此外,他们的生产和投入都被市场严重垄断。实际上,贫困型家庭农场主最不可能在农业种植上坚持下去,因为形式理性通常会支配他们到工资较高的非农行业工作。在阶级结构中可能是处于传统小资产阶级与无产阶级之间的位置。(3)经济学家式的农场主,受形式理性支配追求利润,拥有自己的土地。由于受过一定的教育,他们不但精通于农业技术而且熟悉市场经济规律,因而其决策主要基于市场情况与货币计算。这类家庭农场的特点是专业的分工、生产的集约化,他们只在技术要求最低的地方使用雇佣劳动。经济学家式的家庭农场主善于决策与管理,因而他们的农产品具有市场优势。他们也经常是农业经济学家模型中假设的经济理性人。(4)成功的家庭农场主主要受实质理性支配。他们拥有自己的土地热衷于农业种植并以此作为天职,但是他们也熟悉各种经济规律、法律规范与市场规则。他们没有任何租金、债务的压力,因而农业的生产过程比较自主化,能够如愿以偿地实现自己的种植理念。他们的产品也具备市场竞争力。穆尼认为这类农场主背后有一种文化与生活伦理的支撑。

那么这四类农场主将会受到那几种关系形式的分离进而影响他们的阶级地位?

四、资本渗透的新形式、农民的抗争策略与国家的角色

(一)资本渗透的新形式

穆尼不只是把眼光单独聚焦在微观的行动个体上,他最终目的还是要回到政治经济学的阶级分析结构中,以回应他追问的命题。宏观的政治经济是如何影响农民个体行动选择?哪些是资本渗透农业的新方式?农民如何才能避免沦为无产阶级的命运?穆尼通过五种类型的资本渗透形式来为我们呈现。(1)租赁。“归根结底,租金是向土地所有者支付的土地使用权及其附属物的费用。 ”[20]330通过对美国中西部农业发展变迁分析,穆尼发现在作物分成租中,成本与风险由地主与租户两者均摊,租户工作时间的长短与管理能力的高低将会影响剩余价值,所以地主会加强对生产过程和经营过程的干预[1]95。在作物分成租中,地主与租户的阶级关系是稳定的。但当现金租开始出现时,租金简化为一种货币,使土地越发商品化,并促使城市资本向农村渗透。现金租给了租户一定的利润空间,租金货币化激发了“提高土地生产力的需要” [1]38-39为农业集约化生产提供了动力。租金货币化使土地变为纯粹的金融资产,从而改变了农村的社会关系与阶级结构。例如租户和地主之间的原本可以协商的地方性关系逐渐被货币化的形式理性所取代。进一步,地主以土地的使用权交换租户生产的剩余价值,租户的劳动彻底变成了雇佣劳动。但随着土地经营的自主权和管理权更多地转向租户以及租户自身的资本积累,地主也会逐渐失去土地。在没有完全失去土地之前,地主还能获得剩余价值,可以称之为资产阶级,但由于其不能自由控制劳动力及生产过程,又无法称其为资产阶级,所以他处在一个矛盾的阶级位置上。而对租户来说,在完全获取土地之前,他仍旧在简单商品生产者与无产阶级之间徘徊着。租户之所以能够逐渐取得土地所有权,一方面是出于实质理性支配下对农业技艺的专研,另一方面则是他们也逐渐地掌握了市场经济规律。而地主则因为逐渐远离农业生产转而追逐利润,就会在与租户交换的过程中渐次失去土地。(2)信贷。穆尼认为美国的农业对信贷具有高度的依赖性。资本可以通过信贷的方式迫使农民放弃土地的所有权。当农民选择把土地抵押以获取农业经营所需要的资本之时,那么农民就已经向着无产阶级的位置滑动了。此外,为了规避风险,资本会建立一套评价标准来决定贷款的发放对象。这些评价指标包括个人诚信、经营能力、作物类型、种植规模、经济效益等。这些指标会反过来影响农民的种植行为。为了避免风险,资本家会直接干涉甚至控制生产过程并定期监督贷款户的种植行为。在这一情境之下,农民的选择就显得很有必要,这也将决定他们在动态的阶级结构中处于怎样的阶级地位。具有形式理性的农民更加倾向于选择银行贷款,即使会有失去土地、被资本控制的风险他们也在所不惜。具有实质理性的农民则考虑到独立自主经营的需求而不倾向于选择信贷。同时因着对农业技艺的追求,又进一步削弱他们沦为资本奴隶的风险,因而他们在动态的阶级结构位置上更加具有独立性甚至会有着成为资产阶级的可能性。(3)雇佣。毋庸置疑,雇佣劳动通常是资本进入农业的主要形式。虽然雇佣劳动本身受到机械化水平的影响,但是当所有生产剩余价值的劳动都是由雇佣劳动完成的时候,农业的资本化过程也就完成了。穆尼认为当下的美国发展出了多样化的雇佣方式,这些方式既存在完全资本化的农场中也存在家庭经营的农场中。在雇佣关系中,国家日益支持机械化的发展取代传统的雇佣劳动力。这又将迫使未能实现机械化的小生产者与雇主生产效率低下或倒闭,使生产集中在更为专业、更具规模的资本家手中。(4)合同生产。合同生产是资本主导农业生产的另一种方式。“合同生产虽然看似是资本在表层上的渗透,但其实是资本建立主导农业生产至关重要的一个环节。”[20]365穆尼认为在合同生产关系下,资本占有剩余价值,农产品成为一种转移剩余价值的工具。农民失去经营的独立性和对生产过程的控制权,农业生产彻底沦为市场的附庸品,农民也沦为了劳动者、代理人、甚至是经理人。虽然有严格的合同条款,但只要生产者依然掌控土地等至关重要的生产资料,那么就不会完全沦为无产阶级。合同农民处于矛盾的阶级地位,通常介于小资产阶级和无产阶级之间,用“半自主性的雇佣劳动力”来形容他们更为合适。(5)非农劳动(兼业化)。穆尼认为虽然在恰亚诺夫、考茨基看来,非农工作是维持小农持续存在的一种途径,但当下非农工作已是资本渗透农业的一种形式。兼业化可以增加家庭收入同时也是为了抵抗完全的无产阶级化,同时兼业化也在分化家庭劳动力,父母一代可能从事的农业生产,但是年轻的子女已经将大量的时间投入到非农工作了。当农业开始出现过高比例的兼业化之时,这意味着农业走向资本化的过渡阶段也已开始,在越发依赖兼业化的收入情况下,农民最终会放弃农业走向工厂。

(二)农民的抗争策略与国家的角色

经受资本主义生产方式分离之后的农民,在债务和雇傭劳动关系的支配下走向联合,并积极参与政治争取自身的利益。这背后的推动力不单单是生产力发展的结果,同时也是动态的生产关系变动的结果。穆尼发现在债务、租赁、信贷等资本形式的挤压下,农民不得不联合起来成为一种独立的身份群体。农民群体会组成联盟(the farmers union)支持更具有传统倾向的政党来为他们代言。农民从单纯而直接地政治呼吁到与资本抗争甚至是付诸直接的经济行动,这些都在一定程度上促进了形式理性的农业发展。

穆尼认为国家作为农业理性化的一种机制具有重要意义。毕竟官僚机构可以凭借权力支配并使简单的商品生产走向理性化,从本质上讲,无数分散的“马铃薯”式农民为全能的官僚结构奠定了政治基础。基于历史的比较分析,尽管国家在农业发展过程中的作用是矛盾而复杂的,但从总体上看,现代民主国家也有可能会阻碍农业资本主义的发展。随着官僚化与日益民主化的农民组织之间的矛盾越发突出,谈判可能是最为合理的一种关系处理方式。

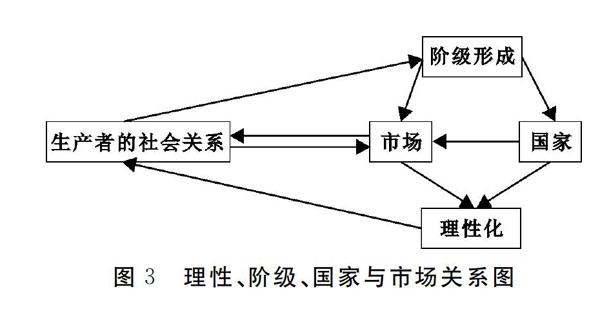

(三)穆尼的判断

穆尼认为二战以后美国中西部农业中的无产阶级化进程更多体现在经济层面上,随着简单商品生产逐渐转变为多种形式,阶级结构也随着资本主义的渗透日趋复杂。韦伯的理性化概念可能是解释历史转变更有效的概念。简单商品生产不会产生阶级的分化,追求工艺的手艺人与生存之间并不存在冲突。但在农业理性化的过程中,起主要作用的并不是实质理性而是形式理性。在这一动态过程中,理性化与市场、国家的社会关系相互作用最后影响整个农业阶级结构(见图3)。具有形式理性的农民根据计算其成本投入与劳动的货币价值,并力图使其利润实现最大化。在这个意义上,农民可称之为“自己的老板”。一方面他可以控制自己的生产资料,可以称之为小资产阶级,但另一方面他又难以避免成为资本的附属品,甚至走向半无产化。农民处于一个矛盾的中间阶级位置中,其身份属性存在两重性的内部张力。在这里我们可以更确切地理解穆尼所述迂回(detours)概念的独特意义。其一,农民作为行动者为避免被彻底无产化会采取许多与资本的抗争策略。其二,资本在渗透农业过程中遭遇障碍以及农民的抗争后,也会采取迂回的方式渗透农业。此外,在农民与资本拉锯的过程中,国家的倾向就有相当大的讨论空间,但也正是这个迂回概念凸显出农民作为行动者的主体性以及穆尼引入韦伯的必要性。最后,穆尼总结自己的结论。实质理性的可持续性并不是一个自主的过程,而是在与其物质环境的辩证关系中再现的。在韦伯那里,资本主义的发展取决于由形式理性支配的可预测市场的发展[1]265。但农业在许多方面无法提供可预测的有利条件,变动不居的农业政策环境、农业的季节性因素都在阻碍农业利润的可计算性。但另一方面,这些障碍又在为农业的实质理性提供一种生存的条件,避免农业走向资本主义的“牢笼”。

五、白璧微瑕:穆尼方法论的突破与局限

穆尼的突破在于保留马克思政治经济学的基本洞见,同时纳入韦伯的方法论重新解释美国的家庭农场转型时期的复杂现象。在农业资本化的过程中,并不是最终分化为确定的两个对立阶级实体,而是处于不断变动之中。不断变换出来的多种资本分离方式,如租赁、信贷、雇佣、合同生产、非农工作。在这些生产关系中,在国家与市场的不断介入和影响下,具有实质理性倾向且懂市场会经营又不受租赁、信贷、雇佣等生产关系支配的农民将会走向成功,进而有可能成为农业资产阶级;而具有形式理性倾向且受资本过度裹挟的农民将会沦为资本控制的工具,进而走向无产化;具有一定实质理性特质但缺乏市场概念的农民则会日益受到租赁、信贷等生产关系的控制,进而走向边缘化,唯一能够维系其不至于沦为无产阶级的就在于他对于技艺的追求。市场与国家的影响也会催生一批经济型的农民,他们懂得如何运用资本和技术,并且掌握了全面丰富的市场信息,且懂得如何通过农业来获取利润,这部分农民对于经营农业的技艺性旨趣并不大,但因为其雄厚的资本实力以及较好的教育经历,因而能够在农产品市场中获得丰厚的利润,但是他们对于农业的公共性认识不足,因此极容易推动农业走向企业化和形式理性化。

随着资本日益渗透农业,农民在具体场景下的选择与倾向又进一步衍生出相伴而生的复杂生产关系。这些伴生的生产关系形式处于马克思所预测的阶级分化过程之中,且时刻处于变动转换的状态。一旦某一具体经营的农民的选择倾向发生了改变,放弃了土地及其他生产资料的所有权,那么他最终将沦为无产阶级。此外,不同理性支配下的农民的政治选择也具有差异性,实质理性主导的农民更倾向于选择具有保守倾向的政治表达,而受形式理性支配的农民的政治表达则相反。

在方法论上,穆尼最为突破的创举就在于他所构建的分析模型具有多元因果论与因果互构论的色彩,这在一定程度与韦伯的方法论具有亲和性。虽然穆尼既强调“社会结构最终将塑造个体意识,以及这种‘意识需要由有蓝图的社会关系或结构来支撑”[21]。但穆尼同时也认为在具体选择的倾向上具有双重理性倾向的农民也会在信贷、租赁、雇佣等资本主义生产关系中改变阶级结构的形成,最终将影响宏观的政治经济条件与社会结构。这对于呈现动态“迂回”的阶级结构以及许多中间的阶级类型具有建设性。

但由于穆尼的政治经济学立场及其生命经历,也使他无法摆脱阶级的烙印与激进性的思想底色。穆尼想解释复杂的农业阶级分化现象,他转向从韦伯的概念工具中寻找突破路径是极有深意的,但他却止步于韦伯的理性概念与类型学比较上,未能再向前继续深入找到韦伯思想体系中最意味深长的“意义解释”(meaning interpretation)。显然在实质理性与形式理性背后还有更核心的精神伦理与生活方式倾向。实际上在韦伯看来,孕育实质理性倾向的正是清教徒身上所涌现的 “天职观”工作精神、入世禁欲主义的特质以及组织生活的理性化倾向等内在精神伦理。韦伯最早开始从文化的路径关注现代经济、社会和政治法律的产生与转型,进而作出了经典的判断,认为“直接支配人类行为的是物质上或精神上的利益,而不是理念,但是由理念所创造出来的‘世界图像,常如铁道上的转辙器,决定了轨道的方向,在这轨道上,利益的动力推动着人类的行为”[22]。所以,韦伯非常重视对社会行动的动机和理念的考察。不但如此,韦伯是带着对西方文明发展命运的深切关心来探讨农业问题的,其思想价值非凡的一点是从社会文化的意义系统理解农业。从这一视角出发,任何一种农业生产方式都嵌套在生产者一定生活方式的基础之中。理解农业背后的社会文化传统,是丰富而深刻地理解农业生产方式的重要路径,这应该成为农业社会学认识农业本质及特性的一个重要视角[23]。显然,穆尼并没有抓住最有力的点,穆尼没能找到美国独特的农业文化符码,因而显得深度不足。

事实上早期的美国建国者与制度设计者多半具有农场主的身份特征。美国早期的历史发展也是建基于无数的种植园、家庭农场以及西部拓荒者的一路探索。美国的文化和历史确实深深地认同于“家庭农场”,把他们视作为美国“国性”(national character)的一个主要代表和象征[24],链接这一文化历史脉络就具有了厚实的价值意涵。穆尼指出了美国农业转型过程中资本运作的机制与阶级形态,虽在方法论上有所突破,但缺乏历史比较的分析视角与意义解释深度。虽然他使用了韦伯的理性概念工具,但终于没能在动态的政治经济学阶级结构模型中呈现出来,只能另辟章节加以分析,所以理论框架终会有内在张力的“两张皮”之感。无怪乎他的批评者曼和狄金森用“添加与搅拌(add and stir)”一词来批评穆尼试图融合马克思和韦伯的粗糙性[25]。

六、穆尼方法论的现实价值及对中国农业转型的启示

正如穆尼所说:“农业社会学的一个主要任务就是发现隐藏在生产过程中隐形的剥削形式并且加以阐明和批判。如果我们在这个过程中没有发现诸如此类的剥削,那么我们应该设法找到可以推广应用这类生产关系的方法”[1]263。诚然,中国的农业转型与美国具有不同的样态,但不可避免的是中国农业也在经历所谓的资本化过程,雇佣、租赁、信贷、合同生产、非农工作等生产关系样态同样如雨后春笋般地呈现在中华大地上,得益于特有的土地制度,农民始终没有与土地等生产资料实现彻底地分离。对此,学者们从资本[26-27]、技术[28-29]、权力[30]视角分别进行了探讨。毋庸置疑,资本在逐步实现对生产资料、劳动力、投资和资源分配的控制。而当下的农业现代化也有着偏离生命空间特质走向货币化、商品化乃至形式理性化倾向。

穆尼意在提醒我们关注结构,但更要关注实在的关系与行动。因为实质理性将维系农民对农业技艺的追求与社会责任感,从而保证农业的公共性不致于被资本所异化。但形式理性却将农民带向资本单纯逐利的深渊,农业也将随之工具化偏离原有的公共产品价值。坚持实质理性并不是当今农业生产中的非理性因素,相反,是形式理性导致了非理性,我们当下的饥饿、营养不良、食品安全、粮食危机、农业面源污染等问题或许都可以从农业的形式理性化中找寻根源。随着农业日趋形式理性化的倾向,许多抱有实质理性的农民因为短期利润最大化的定律正在成为农业危机的受害者。形式理性摧毁了将农业看作一种职业、生活方式追求的实质理性根基。形式理性成为所有农业决策中单一通行的标准,这反过来导致整个农业系统走向崩溃。但当农业遭遇危机之时,能够使农业摆脱危机的却是农民的实质理性。那些专注于农业技艺将农业作为一种天职的农民将给农业注入新的活力。农业可以在有意义的生活、工作中转向实质理性,不断成为一种公共产品,为满足人类需求而生产食物,而不是在破坏自然环境中实现利润最大后走向終结。无独有偶,当下要想避免农业走向形式理性化,除从传统文化中汲取农业的文化价值之外,还要重视国家的力量。因为国家所起的作用并不一定是推动农业走向资本化,分离农民对生产资料的所有权关系,从而剥削农民所生产的剩余价值。有时候出于治理的需要,国家也会及时调整措施,维持农业的公共属性特征。此外,穆尼的努力在于启发我们去把握那些足以分离农民与生产资料的关系形式,警惕它们可能将农业带向形式理性的企图。同时在研究农业转型时要关注农民实质理性与形式理性的双重特征。

但仅限于此还不够,我们更要沿着穆尼所开辟的路径继续往前走,直到触及韦伯关于文明发生与精神伦理倾向的意义解释层面上。因为阶级的背后还与其社会地位、文化精神伦理相关联。实际上在考察资本主义的起源上,韦伯并不反对马克思的判断,但他更认为需要考察资本主义背后的精神伦理。面对复杂的多元因果关联,韦伯仅仅是处理因果链的一侧。

鉴于经济因素所具有的根本的重要性,每一种力图做出的解释都必须首先考量经济条件,但是我们也不应该忽略反向的因果关联;因为经济理性主义的起源不仅要依赖于理性技术和理性的法律在先发展,而且取决于人们支持某些践行的、理性的生活方式的能力和倾向。凡是这种生活方式为精神的障碍所阻挠的地方,经济理性的生活方式之发展也必将遭遇严重的内在抵制[31]。

事实上,农业转型的生产经营行为最后落实到农业行动主体实际活动的细节上,具体体现为特定关系中的行动主体如何对待他人。在当下中国农业转型的时期,我们在解释农民的行动逻辑时,应该下沉到其意义系统的层面上。中国的农民所诉求的也绝不单是物质上的关切而更多的是生活方式,对于他们来说,农业不仅是一种产业,更是一种与生活相关的意义表达。这种信念与关切藏在文化中。“文化在型塑人的行为和建构制度时,有其自主和相对独立性,能够对人的行为产生如物质、制度力量一样的活力。”[32]此外,传统农业认知理念如“天地人系统”等概念以及熟人社会的运作关系、乡土社会的文化伦理依然在深刻地影响着中国农民的生产经营活动。“农业作为人类的一种基本的生产生活方式,始终深深嵌入在宏观政治经济结构与绵长的社会文化传统之中,这是农业社会学的基本洞见。”[23]农业社会学的公理性命题就是坚持社会性的首要地位,即任何特定的经济关系都以一系列文化、社会条件为前提。正如韦伯所分析的那样,一种新的农业形态的出现,其主要动力并不一定来自农业内部,它往往是文化与社会结构变动的潜在结果[18]403。中国的农业转型根植于特定的社会基础,其转型过程承接地方社会的历史传统,并充分利用了经济社会条件。更为重要的是在转型过程中,充分地利用了各种社会资源,包括生于斯长于斯的乡土熟人社会关系以及天经地义的地方文化伦理。现实中的中国农民并不是决然的实质理性化,也并非形式理性化,而是在不同的历史情境中作出差异性的选择。因此在分析中国农业转型过程中,需要借鉴韦伯的理论传统来阐释中国农业转型中各种乡土社会文化伦理韧性的表达与反馈,找到如丝带般宰制中国农民行动的文化符码(culture code),在文明的发生学上深描现代社会转型的文化基因,在把握全球尺度的农业变迁时兼顾地方性与农民个体,实现整全性的分析视角[33],并以此来深化对农业转型所依托的社会基础的认识。

七、結论与讨论

穆尼少年时代的生命情景促使其开始关注“家庭农场主在面对资本时能否幸免于难”的现实问题。面对美国社会巨大的农业变革,美国的家庭农场也并不像一些学者认为的对资本具有免疫力,可以独立于资本体系之外。经典的马克思理论对美国“家庭农场”的存续及再生产的解释遭遇瓶颈。如何使马克思的阶级分析框架更具动态性,以此可以囊括复杂多变的社会现实,成为穆尼进一步回应的时代命题。为此,穆尼认为应对生产的社会关系与阶级类型进行详细分析,以避免走向单一强调季节性因素或技术决定论的死胡同,并进一步理解农民群体的集体联合抗争以及对社会结构的影响。穆尼选择直面恰亚诺夫学派与技术中心论的挑战,他另辟蹊径地将韦伯的理想类型与理性类型纳入到马克思政治经济学的分析中,实现了阶级分析的结构与行动的动态性拟合。

穆尼着重考察了作为生产者的农民进行社会关系与社会结构再生产的行动过程。在穆尼的议题中,马克思政治经济学的分析框架被用于分析农业生产中的生产关系与剩余价值的分配问题,而韦伯的理想类型与理性行动成为分析农民在经济活动中追求合理化、可计算利润以及资本主义发展动力的有力解释。穆尼以威斯康星州为个案综合了美国农业历史变迁的维度,从信贷、雇佣、租赁、合同生产、非农工作等五个角度来解释资本渗透农业的多种形式。在这些复杂多变的形式中,穆尼找到了阶级结构多变的动因在于受形式理性与实质理性的双重驱动,不同类型的农民在面对市场乃至国家之时会有不同的反应与理性选择倾向,因而也就造就了复杂多元动态的阶级分析结构。随着资本日益渗透农业,农民在具体场景下的选择与倾向又进一步衍生出相伴而生的复杂生产关系,由此产生了许多介于资本家、无产阶级之间的中间阶级。这些中间阶级处于矛盾的阶级地位上,并没有确定性的身份属性,他们会受到来自劳动力和资本的共同的拉扯。在这个过程中他们究竟会走向哪一方,取决于他们在特定的国家、市场条件下受哪种理性支配而行动。

这些伴生的生产关系形式处于马克思所预测的阶级分化过程之中,且时刻处于变动转换的状态。这样,穆尼认为他在一定意义上将宏观的政治结构与微观的行动主体实现了有机的结合。对于“家庭农场在面临资本时能否幸免于难”的问题,穆尼认为农民最终会走向联合抗争,并通过各种斗争形式逐渐在政治上获得话语权以维护自身利益。此外,真正能让农业避免走向形式理性化的是农民的实质理性。但穆尼的局限性在于没能找到解释农民理性倾向背后的真正制度性因素与文化动因,因而也未能触及韦伯的方法论之上更为高远的理论视野与文明转型道路之关怀。

穆尼的努力在于启发我们去把握那些足以分离农民与生产资料的关系形式,警惕他们可能将农业带向形式理性的企图,在研究农业转型时要关注农民实质理性与形式理性的双重表征。同时穆尼也在提醒我们关注结构但更要注重实在的关系与行动。因为实质理性将维系农民对农业技艺的追求与社会责任感,从而保证农业的公共性不致于被资本所异化。在分析中国的农业转型问题上,我们可在穆尼之法的基础上一方面保留马克思政治经济学传统对农业资本化的基本判断,另一方面更要在文明的发生学上找到现代社会转型的文化符码,以此来深化对农业转型所依托的社会基础的认识。

参考文献:

[1] MOONEY PATRICK H.My Own Boss? Class,Rationality and the Family Farm[M].Boulder,Colorado:Westview Press,1988.

[2] NEWBY HOWARD,FREDERICK H BUTTEL.Toward A Critical Rural Sociology[M]//The Rural Sociology of the Advanced Societies Montclair.NJ:Allanheld, Osmun,1980:1-38.

[3] GILBER JESS.Rural Theory:The Grounding Rural Sociology[J].Rural Sociology,1982,47(4):609-633.

[4] FRIDLAND WILLIAM H.The End of Rural Society and the Future of Rural Sociology[J].Rural Sociology,1982,47(4):589-608.

[5] HAVENS A E,GREG HOOKS,MOONEY PATRICK H,et al.Studies in the Transformation of U.S.Agriculture[M].New York:Routledge Press,2019.

[6] MANN SUSAN A,JAMES M DICKINSON.Obstacles to the Development of Capitalist Agriculture[J].Journal of Peasant Studies,1978(4):466-481.

[7] VEBLEN THORSTEIN.“The Independent Farmer”in Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times the Case of America[M].Boston:Beacon Press,1967.

[8] VOGELER INGOLF.The Myth of the Family Farm:Agribusiness Dominance of United States Agriculture[M].Boulder,Colo:Westview Press,1981.

[9] KAUTSKY KARL.Summary of Selected Parts of the Agrarian Question[M]//The Rural Sociology of the Advanced Societies,Montclair.NJ: Allanheld,Osmun,1980.

[10] LENIN V I.The Agrarian Question and the Critics of Marx[M].Moscow:Foreign Languages Publishing House,1976.

[11] BRAVERMAN,HARRY.Labor and Monopoly Capital:The Degradation of Work in the Twentieth Century [M].New York:Monthly Review Press,1974.

[12] WRIGHT,ERIK OLIN.Class Crisis and the State[M].London:New Left,1978.

[13] MOONEY PATRICK H.Toward A Class Analysis of Midwestern Agriculture[J].Rural Sociology.1983,48 (4):563-84.

[14] WEBER MAX.The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism[M].Translated by Talcott Parsons.New York: Scribners,1958.

[15] WEBER MAX.General Economic History[M].New York:Collier,1961:176-205.

[16] WEBER MAX.Economy and Society[M].Berkeley:University of California Press,1978.

[17] 馬克斯·韦伯.经济与历史:支配的类型[M].康乐,简惠美,译.桂林:广西师范大学出版社,2004.

[18] WEBER MAX.The Agrarian Sociology of Ancient Civilizations[M].London: New Left,1976:408.

[19] MILLS C WRIGHT.White Collar:The American Middle Classes[M].New York:Oxford University Press,1951:222.

[20] HARVEY DAVID.The Limits to Capital[M].Chicago:University of Chicago Press,1982.

[21] MANN SUSAN A,JAMES M DICKINSON.One Furrow Forward,Two Furrows Back:A Marx-weber Synthesis for Rural Sociology?[J].Rural Sociology,1987,52:264-285.

[22] 马克斯·韦伯.宗教与世界[M].康乐,简惠美,译.桂林:广西师范大学出版社,2004:477.

[23] 熊春文.农业社会学论纲:理论、框架及前景[J].社会学研究,2017(3):23-47.

[24] 黄宗智.“家庭农场”是中国农业的发展出路吗?[J].开放时代,2014(2):176-194.

[25] MANN SUSAN A,JAMES M DICKINSON.Collectivizing Our Thoughts:A Reply to Patrick Mooney[J].Rural Sociology,1987,(52):296-303.

[26] 严海蓉,陈义媛.中国农业资本化的特征和方向:自下而上和自上而下的资本化动力[J].开放时代,2015,(5):49-69.

[27] 陈航英.中国的农业转型——基于农村四十年发展历程的思考[J].南京农业大学学报(社会科学版),2020,20(3):69-78.

[28] ZHANG WEIFENG, GUO XIN CAO,XIAOLIN LI, et al.Closing Yield Gaps in China by Empowering Smallholder Farmers.[J].Nature,2016,537:671-674.

[29] 王立新.农业资本主义的理论与现实:绿色革命期间印度旁遮普邦的农业发展[J].中国社会科学,2009,(5):189-203.

[30] 孙新华.农业规模经营主体的兴起与突破性农业转型——以皖南河镇为例[J].开放时代,2015,(5):106-124.

[31] 马克斯·韦伯. 新教伦理与资本主义精神[M].苏国勋,覃方明,赵立玮,等,译. 北京:社会科学文献出版社,2010:11.

[32] ALEXANDER JEFFERY C,P SMIEH.The Meanings of Social Life[M].Oxford:Oxford University Press,2003:11.

[33] 桑坤.农业的生产时间与劳动时间:学术争论与价值意涵[J].中国农业大学学报(社会科学版),2019,36(2):11-23.

Class Differentiation,Rational Type and the Way out of Peasants in the Process of Agricultural Capitalization

——Reviewing Mooneys My Own Boss?

SANG Kun1,LI Lin2*

(1.College of Humanities and Development Studies, China Agricultural University, Beijing 100193;2.School of Social and Behavioral Sciences,Nanjing University,Nanjing 210023,China)

Abstract:The mass disappearance of American farms after World War II led to great changes in the countryside.The extinction of the urban and rural continuum as the basis of theoretical development brings about the survival crisis of the discipline.Academic circles call for the establishment of a new theoretical framework with critical and explanatory power.Centering on classical texts, Mooney seeks for powerful conceptual tools on the basis of dialogue with theoretical traditions,and re-infuses Marxs political economy with Weberian explanatory meaning,constructing a dynamic analytical framework of political economy.Mooneys limitation lies in his failure to find the real institutional factors and cultural codes behind the rational tendency of peasants.Therefore,he also fails to touch the higher theoretical horizon and the concern of civilization transformation path above Weber's methodology.This is the space that Chinese agricultural sociology can use Mooneys method for reference to further expand.

Key words:agricultural sociology;Marxs political economy;Weber;formal rationality and substantive rationality;cultural code

(責任编辑:王倩)