夏甸-姜家窑金矿床三维地质结构及矿体赋存规律

2021-06-16徐韶辉王云燕杨真亮李瑞翔王慧王永庆张腾

徐韶辉,王云燕,杨真亮,李瑞翔,王慧,王永庆,张腾

(1.山东省第六地质矿产勘查院,山东 招远 265400;2.山东省第一地质矿产勘查院,山东 济南 250109)

0 引言

三维地质模型是一种将地质信息和地理信息相结合并存储于计算机网络上,可供多用户访问和开展地质、资源决策分析的三维可视化虚拟浅层地壳[1-4]。地质体和地质现象都不同程度地存在着参数信息、结构信息、关系信息和演化信息不完全的情况。面对大量的二维图件资料,普通地质工作者难以全面、准确地了解整体地质情况。完整地建立三维地质信息系统,开展多源、异构和异质地质时空数据采集、管理、集成、融合、处理和分析,并采用可视化技术进行三维全息多尺度建模,可以有效地透视地下地质结构,提高人类的洞察力和分析判断力,直观地感知和理解深部的地质体、地质现象和地质过程,从而有助于挖掘深层次地质规律,进而探索隐伏矿床,揭示地质现象孕育的深部背景、机理和隐患,实现对地质资源和地质环境的有效管理、利用和保护。三维可视化技术已经成为地质勘查、找矿重要技术手段[5-9]。

以往在夏甸-姜家窑金矿床开展过大量科学研究工作,但多是依托于单个矿段开展,未将数据进行系统归拢,全面的探讨成矿、赋矿规律[10-13]。近年来,随着深部找矿开展、勘查技术水平提高、勘查投入逐渐增加,研究区积累了丰富的地质资料,最大勘查深度已超2km,可建立精细化三维地质模型,有利于开展三维视角下综合研究。

1 矿床概况

夏甸-姜家窑金矿床位于招平断裂带中南段[14-17],由道北庄子、姜家窑、夏甸等3个矿段组成(图1),为典型的构造蚀变岩型金矿床。主要控矿断裂为NE向招平断裂带,断裂内发育连续稳定的断层泥,沿断层泥向两侧蚀变分带明显,近乎对称分布[19-20],由内向外分别为(黄铁)绢英岩化碎裂岩带—(黄铁)绢英岩化花岗质碎裂岩带—(黄铁)绢英岩化花岗岩带—钾化/红化带。矿体主要赋存于构造面下盘,紧贴构造面分布的(黄铁)绢英岩化碎裂岩带—(黄铁)绢英岩化花岗质碎裂岩带为主矿体主要赋存部位,矿体规模大、多呈大脉状、具分支复合、尖灭再现分布规律。远离主裂面产出的(黄铁)绢英岩化花岗岩带多赋存小规模矿体,产状变化较大[21-23]。上盘及最外围的钾化/红化带少见矿体产出。

1—第四系;2—定国寺段透辉大理岩、含金云蛇纹大理岩;3—郭家店单元中粗粒二长花岗岩;4—崔召单元中粒含黑云二长花岗岩;5—牟家单元片麻状细粒奥长花岗岩;6—新庄单元中细粒含角闪黑云英云闪长质片麻岩;7—黄铁绢英岩化花岗岩;8—绢英岩化花岗岩;9—黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩;10—黄铁绢英岩化碎裂岩;11—绢英岩化碎裂岩;12—矿区范围;13—采矿区范围;14—建模范围图1 夏甸-姜家窑金矿床地质简图

2 三维地质模型构建

模型构建采用北京超维创想信息技术有限公司Creatar XModeling软件。是一套以地质工作过程为引导,结合计算机技术和数学方法,基于地质工作者的经验和认识,利用各种相关地质资料中提取出来的地质要素信息,对地质现象进行三维重建、展现和分析的软件平台。可展现地层、岩体、构造等地质现象的空间几何特征、内部属性特征以及相互关系等地质信息。

2.1 数据处理

(1)钻孔数据处理。主要用于模型校正、属性模型建立等,由4个表格组成,分别为基本信息表(工程编号、孔口坐标、孔深、轨迹类型等)、测斜数据表(工程编号、测斜深度、方位角、天顶角等)、岩性结果表(空号、深度区间、岩性名称、岩性代号、岩性描述等)、样品分析结果表(工程编号、采样深度、样长、基本分析测试结果等)。先将已有数据统一坐标系统后录入至Excel工作文档中,随后转为txt文档,建立数据库。

(2)剖面数据处理。金矿床勘查程度高,已形成完善的勘探系统和勘查网度,以往勘查过程中编制了大量的勘查线剖面图。但由于矿权范围的限制,在同一勘查线、不同标高区段编制的剖面图往往是独立的,加上时间跨度大,需对不同矿区范围、统一勘查线的剖面图进行拼接。首先对不同时期、不同矿权剖面图进行标准化处理,包括坐标系统、语义命名标准等,随后在原报告基础上对矿区接触部位地层、侵入岩、蚀变带等进行拼接,对矿区接触部位的矿体进行重新圈连,挂属性后形成完善的剖面图,合计完成勘查线剖面图52张。

2.2 模型构建

建模数据中平面地质图比例尺为1∶1万,勘查线剖面图比例尺为1∶2000,水平控制网度设为60m×60m,最小厚度设为0.1m。三维地质模型包括三维岩体模型(包括构造、地表、地层、岩浆岩、围岩、蚀变带)、三维矿体模型、属性模型等。

三维矿体模型和三维地质体模型构建以剖面法为主(图2)。地质体模型采取的建模方法为基于多源数据的三维地质体复杂交互建,系统从可利用的多源数据出发,提取和解译出关于单个地质界面的相关原始数据,建立单地质界面的三维空间形态,并进行交互式编辑;然后将各个建立好的地质界面进行求交,去掉地质界面的多余部分;最后将各个地质界面拼合形成三维地质体。三维矿体模型是基于矿体表面建模方法构建,建模顺序从轮廓线提取—矿体表面生成—矿体(图2、图3)。

图3 夏甸-姜家窑金矿床三维地质模型

属性模型以钻孔数据为主。可实现在已经获得离散采样点数据的基础上,采用距离反比插值,生成地下三维空间或地质体内部(在结构模型的边界约束下生成)的真三维地学属性模型数据。对所有具有空间概念的属性数据建立空间模型,可以通过设置相应的模型类型、空间插值方法、等值面含量、等值面颜色、透明度等内容完成模型的制作。

3 三维地质结构

(1)地层三维模型。主要为第四系和古元古代荆山群,第四系主要分布于模型中部及两侧,呈“丁”字状、薄层状上覆在栖霞序列牟家单元表面。厚度1~10m,沟谷相对较厚,由亚砂土、砂质黏土及含有不同比例、不同成分砾石的砂土和混粒砂组成,体积仅0.06km3,占模型体积的0.07%。古元古代荆山群位于模型南侧拐角处,呈三角薄层状上覆在栖霞序列牟家单元表面,南东方向延伸至模型外,主要为定国寺段透辉大理岩、含金云蛇纹大理岩,厚度不足200m,体积0.17km3,占模型体积的0.20%(图3)。

(2)岩浆岩三维模型。岩浆岩在矿区内广泛出露,主要为新太古代谭格庄序列和中生代玲珑序列岩体,总体积84.04km3,占模型体积的95.02%,为模型的主要组成部分(图3)。谭格庄序列岩体位于控矿构造上盘,两侧及外围均延伸至模型外,为上盘的主要组成部分,整体呈楔形,上表面为剥蚀面,相对较平缓,局部被第四系及荆山群地层覆盖,下表面直接与蚀变带接触,呈SE倾斜,与控矿构造面近乎平行,与下盘玲珑序列岩体呈侵入接触、构造接触。主要由牟家单元组成,岩性为片麻状细粒奥长花岗岩,体积34.89km3,占模型体积的39.46%。

玲珑序列岩体位于控矿构造下盘,构成下盘的主体,模型范围内呈“三角体”。北西侧出露地表,地表剥蚀面平缓,外围延伸至模型外,上表面与蚀变带接触,接触面近乎平行于控矿构造面。上覆地质体为谭格庄序列岩体,两者呈侵入接触、构造接触。主要由郭家店单元组成,岩性为弱片麻状中粒二长花岗岩,体积49.14km3,占模型体积的55.56%。

(3)蚀变带三维模型。蚀变带沿招平断裂带两侧展布,其形态、规模和产状与招平断裂带基本一致,上覆岩体为谭格庄序列岩体,下伏岩体为玲珑序列岩体。模型内蚀变带走向长4.4km,倾斜长5.5km,厚度变化较大,从几十米至几百米,多集中在100~200m。上下表面均呈凹槽状、阶梯状或波状,总体积4.17km3,占模型体积的4.72%(图3)。

(4)构造三维模型。主要为招平断裂带,位于模型中部且贯穿整个模型。既是控矿构造也是导矿构造,总体走向40°~49°,平均45°,倾向SE,倾角30°~60°,主断裂面沿中生代玲珑岩体与新太古代栖霞岩体接触界面展布。平面上形态变化较大,沿走向上呈“S”型展布、倾向上呈“阶梯状”(图4a)。

a—构造三维模型;b—矿体三维模型图4 三维模型图

4 矿体三维模型

矿床共圈定矿体165个,总体积24020154m3。矿体绝大多数赋存于招平断裂主裂面以下的黄铁绢英岩化碎裂岩和黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩中,极少数矿体产于断裂面以上。整体来看,浅表部见矿效果较差,-400m标高以上矿体零散分布,规模较小,多为透镜状,沿走向近似等距分布。向深部金矿床内矿体趋于完整,各矿床主矿体实为同一矿体,构成规模巨大的超大型矿体,矿体编号为Ⅰ-9号矿体,主要位于主裂面下方的黄铁绢英岩化碎裂岩内,近乎平行构造面展布,矿体内无矿间隔明显(图4b)。Ⅰ-9号矿体走向长3.3km,倾斜长2.4km,最大控制标高-2km。体积为21297184m3,占矿体模型的88.66%。其他矿体规模均较小,往往主矿体厚度较大部位周围小矿体较集中,多呈透镜状、小脉状。

5 模型分析

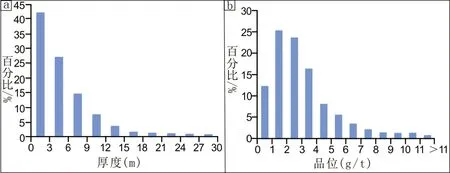

(1)主矿体特征分析。在厚度、品位水平分布图中均匀布点,网度60m×60m,合计布点799个,直接提取各点的属性值(厚度、品位值),生成厚度、品位分布直方图(图5)。

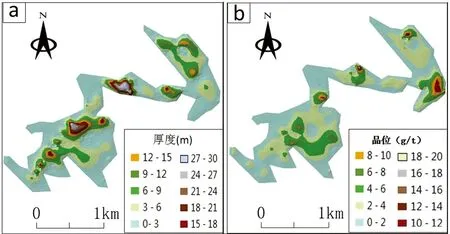

夏甸-姜家窑金矿床主矿体厚度整体呈正态分布,一般1~15m,平均5.21m(图5a)。从厚度水平分布图中(图6a)可以看出,矿体厚度分布不均匀,厚大部位呈NE向线性分布,矿体中部厚度较大,向外围逐渐变薄,无矿、弱矿间隔明显。主矿体品位一般1~8g/t,平均3.03g/t(图5b)。从品位水平分布图中(图6b)可以看出,矿体品位分布不均匀,中部相对较高,向外围逐渐降低。厚度较大区域品位往往较高,两者呈正相关。

图5 主矿体厚度(a)和品位(b)分布直方图

图6 夏甸-姜家窑金矿床厚度(a)和品位(b)水平分布图

夏甸-姜家窑金矿床主矿体厚度×品位值1.00~178.09m·g/t,平均17.87m·g/t。厚度×品位分布特征与厚度分布特征基本一致,中部相对较富集,向外围有逐渐减弱趋势,富集部位呈NE向线性分布,与招平断裂带近乎平行。

工作中通常将大于矿体平均品位6~8倍的样品视为特高品位,本文以该数值作为参考,将厚度×品位值大于其平均值的4倍,作为高值区,将厚度×品位值大于其平均值的8倍,作为特高值区。共提取较连续高值区2处,视为矿体富集区(图7),富集区厚度×品位值72.49~178.09m·g/t,平均104.29m·g/t。

图7 夏甸-姜家窑金矿床厚度×品位水平分布图

(2)构造表面坡度分析。共提取构造表面坡度值8404个,分布区间5.60°~79.50°,平均46.36°,主要集中在30°~60°之间。由浅到深坡度值有降低趋势,矿体富集地段构造表面坡度值明显偏低(图8)。

图8 招平断裂带坡度及主矿体叠合图

对矿体富集区(编号分别为A和B)及其外围缓冲区进行坡度分析。缓冲距离为富集区直径(图9),分别提取了2个矿体富集区外围缓冲区、上方缓冲区、下方缓冲区内坡度值,并绘制各范围坡度分布折线图(图10、图11)。

图9 主矿体富集区及缓冲区

图10 富集区A及其缓冲区坡度分布折线图

图11 富集区B及其缓冲区坡度分布折线图

富集区A:位于夏甸-姜家窑金矿床中部,在富集区A范围内提取坡度值53个,分布区间5.60°~62.39°,主要集中在30°~55°之间,平均40.58°;外围缓冲区(含富集区A范围)提取坡度值470个,分布区间5.60°~79.45°,主要集中在30°~55°之间,平均45.45°;上方缓冲区提取坡度值103个,分布区间34.66°~49.59°,主要集中在40°~55°之间,平均46.83°;下方缓冲区提取坡度值97个,分布区间27.38°~74.00°,主要集中在35°~55°之间,平均46.88°。整体来看,富集区A及外围缓冲区处于一个坡度集中在30°~55°之间、陡缓变化较大的区域,上方缓冲区坡度分布极为集中,坡度值明显偏高,平均坡度较其下方的矿体富集区高6.25°,为该区域的陡倾段;矿体富集区坡度域分布相对较广,坡度分布区间与该区域坡度分布区间基本一致,但平均坡度值明显偏低,较其他3个地段平均坡度值低4.87°~6.30°,说明处于陡倾交替部位中相对缓倾段;下方缓冲区坡度值相对较大,应处于构造陡倾段。 整个缓冲区和外围缓冲区,构造面自浅向深经历了陡—缓—陡的坡度变化,矿体富集区主要位于由陡变缓地段中缓倾段(表1)。

表1 矿体富集区及其缓冲区坡度值一览表

富集区B:位于夏甸-姜家窑金矿床中北部,在富集区B范围内提取坡度值119个,分布区间33.57°~50.58°,主要集中在35°~50°之间,平均42.54°;外围缓冲区(含富集区B范围)提取坡度值910个,分布区间13.86°~61.94°,主要集中在35°~55°之间,平均45.27°;上方缓冲区提取坡度值267个,分布区间41.41°~56.38°,主要集中在40°~55°之间,平均48.98°;下方缓冲区提取坡度值231个,分布区间13.86°~49.81°,主要集中在35°~50°之间,平均41.79°。整体来看,富集区B及外围缓冲区处于一个坡度集中在35°~55°之间、陡缓变化较大的区域,上方缓冲区坡度分布极为集中,坡度值明显偏高,平均坡度较其下方的矿体富集区高6.44°,为该区域的陡倾段;矿体富集区和下方缓冲区平均坡度值相近,相对较平缓。整个缓冲区和外围缓冲区,构造面自浅向深经历了由陡变缓的坡度变化,矿体富集区主要位于由陡变缓部位。

6 讨论

(1)夏甸-姜家窑金矿床浅部较为零散的矿体,在深部连为一体,构成一个规模巨大的矿体,以往独立勘查、开采的多个矿区,实为一个超大型金矿床。

(2)夏甸-姜家窑金矿床主矿体厚大部位,品位相对较高,两者具明显正相关。厚度、品位分布不均匀,存在2处富矿段。

(3)主控矿构造表面变化较大,沿走向上呈波状弯曲,沿倾斜方向呈阶梯状。整体来看,构造倾角由浅到深有降低趋势。构造陡缓交替中的缓倾段有利于矿体富集,并形成富矿段。利用综合物探方法探索深部构造三维形态可有效指导深部找矿。