山东栖霞吕家金矿地质特征及矿床成因分析

2021-06-16史宏江王翠彭田少斌孙晓东许凯磊张文东

史宏江,王翠彭,田少斌,孙晓东,许凯磊,张文东

(山东省核工业二七三地质大队,山东 烟台 264006)

0 引言

蓬南—栖北地区位于胶东金成矿区中部,是蓬(莱)-栖(霞)成矿带最重要的金矿分布区,集中了该金矿带80%的黄金储量[1]。先后发现和评价了以黑岚沟金矿、大柳行金矿、齐家沟金矿及庄子金矿等为代表的金矿床及金矿点,至今仍是一些地勘单位和矿山企业深部找矿、研究的重点。近几年,吕家金矿通过系统开展勘查工作,实现了找矿突破。目前主矿体已控制标高-497m,倾向延伸长925m,深部未封闭,通过对矿体地质特征和空间分布规律的研究,认为深部仍有比较大的找矿潜力。本文在介绍吕家金矿地质特征的基础上,初步探讨其矿床成因,总结成矿规律及找矿标志,为下一步探矿提供依据。

1 区域地质概况

研究区大地构造位置位于华北板块(Ⅰ)胶辽隆起区(Ⅱ)胶北隆起(Ⅲ)胶北断隆(Ⅳ)栖霞-马连庄凸起东北部(Ⅴ)的东北部[2]。

区域出露地层较简单,除河滩沟谷中出露新生代第四系外,大部分地区为古元古代-新元古代变质岩,包括古元古代荆山群、粉子山群,新元古代蓬莱群、青山群等(1)山东省核工业二七三地质大队,山东省栖霞市吕家矿区深部及外围金矿补充详查报告,2020年7月。。

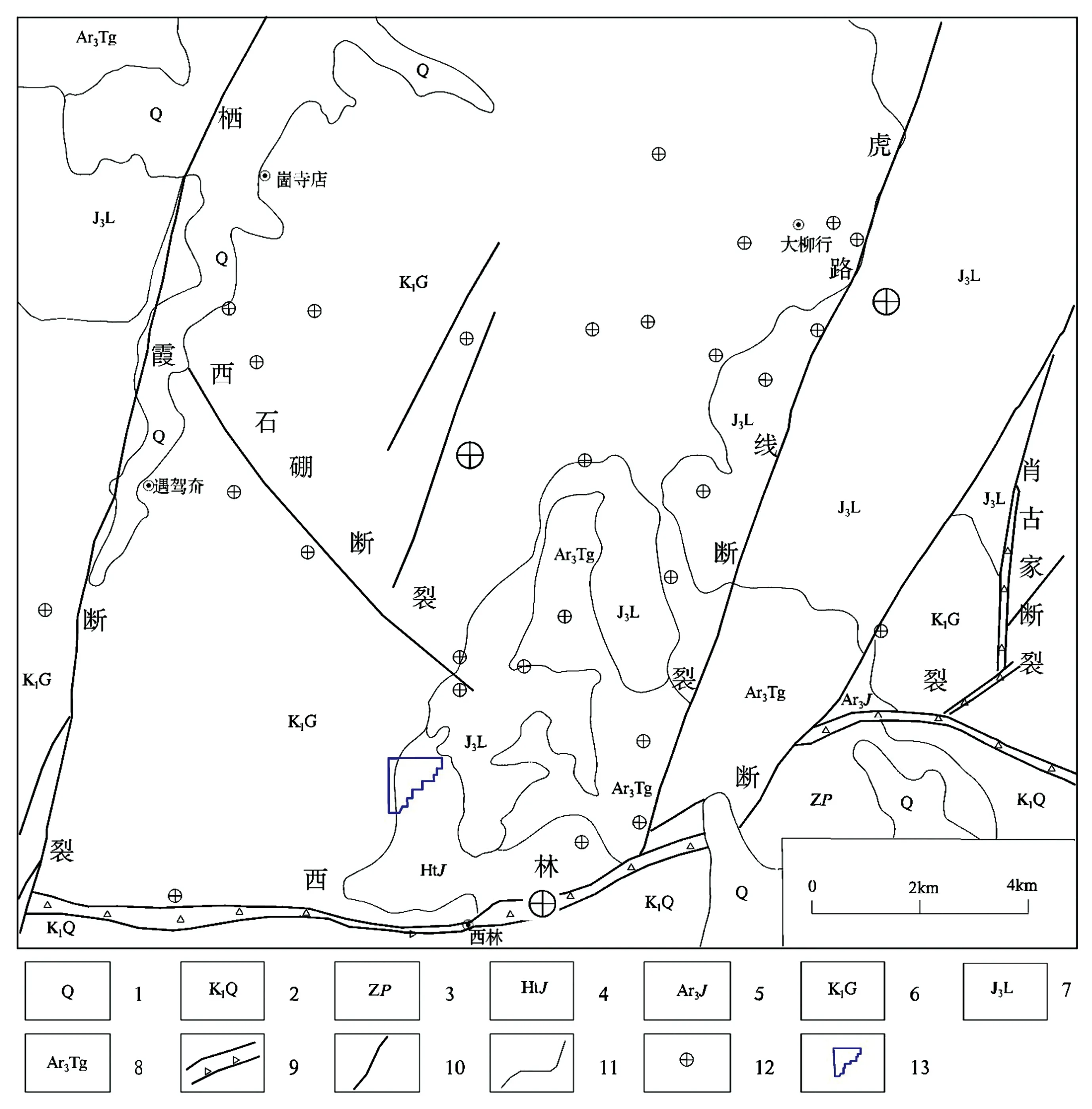

本地区历经多期次构造运动,形成极其复杂的构造格局。研究区属于刚性较强的地块,断裂构造发育。区域断裂构造主要有EW向、NE—NNE向和NW向断裂。EW向断裂构造以西林断裂为代表,出露于研究区南缘,总体成弧形展布,是控制臧家庄坳陷的边缘断裂。区域上的其他EW向断裂构造出露不明显,仅在大辛店镇南部和北部的侵入岩岩体附近可见韧性剪切带出露,性质不明。其中,NE—NNE向断裂构造十分发育,近等间距分布。比较典型的断裂自西向东主要有栖霞断裂和肖古家断裂(蛇窝泊-八角断裂)。肖古家断裂构成蓬莱东南部金矿带东界,而栖霞断裂在矿带的中部通过。该组断裂规模较大,延伸较长,构造带较宽,具左行压扭性质。一般向东南方向倾斜,中到高角度产出,与金矿化有较密切关系。NW向断裂构造总体发育较弱,延伸较短,一般不具备金矿化,但对NE向断裂或金矿脉及其他脉体起切割破坏作用,错距数十米到三四百米不等,由南向北错距逐惭变小。主要有西石硼断裂、虎路线断裂等(图1)。

区内岩浆岩十分发育,分布面积较广,约占70%以上,主要有中生代燕山晚期郭家岭序列、中生代燕山晚期伟德山序列、中生代燕山早期玲珑序列以及各类脉岩。

1—第四系;2—白垩纪青山群;3—震旦纪蓬莱群;4—古元古代荆山群;5—新太古代胶东岩群;6—郭家岭序列二长花岗岩;7—玲珑超序列二长花岗岩;8—谭格庄序列花岗闪长岩;9—破碎蚀变带;10—断裂;11—地质界线;12—金矿床(点);13—研究区范围图1 山东省栖霞市吕家金矿区域地质简图

2 矿区地质特征

2.1 地层

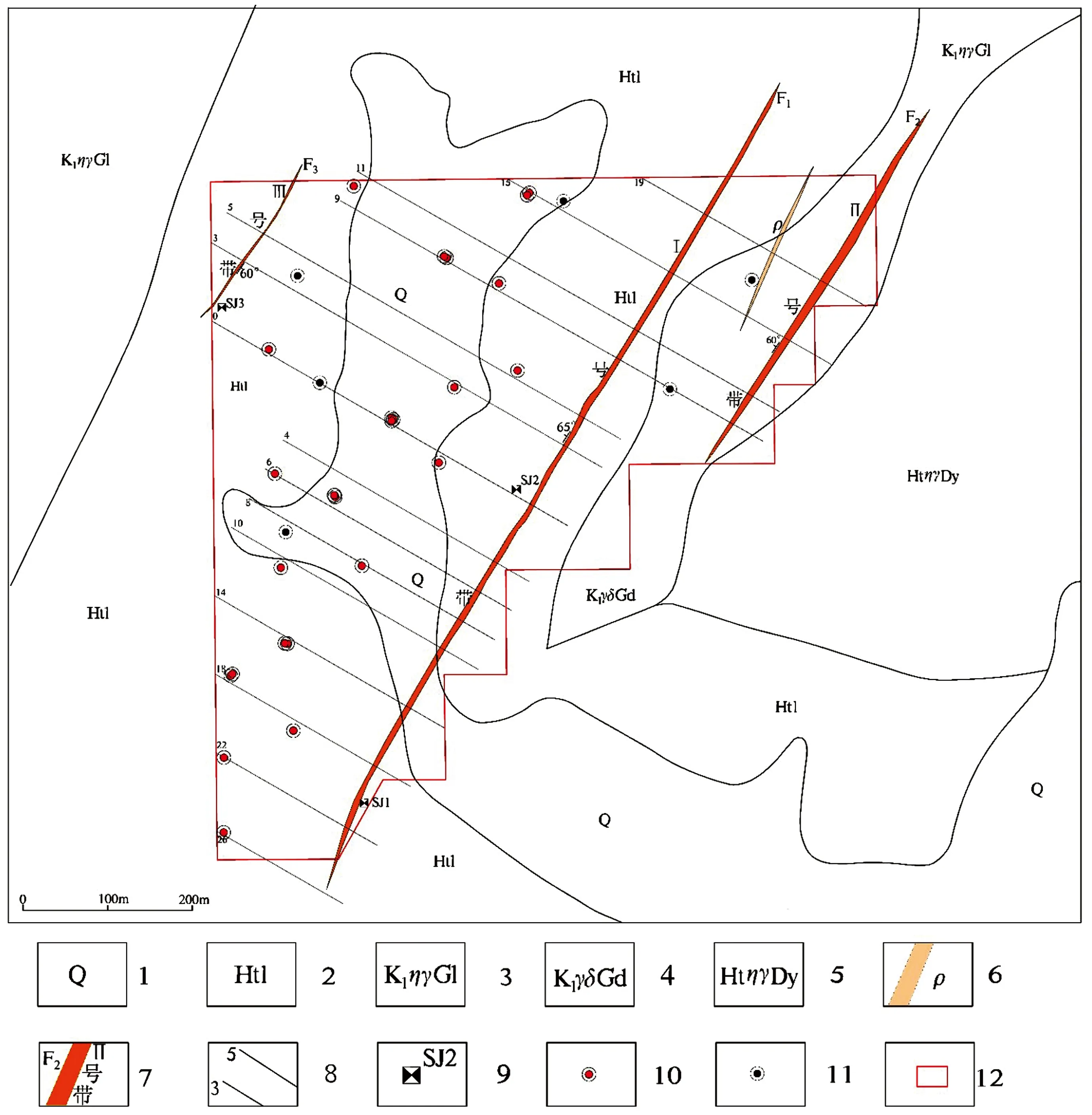

区内出露的地层为古元古代荆山群禄格庄组和新生代第四系。古元古代荆山群禄格庄组分布于矿区西南部,岩性为含石墨石榴-矽残黑云片岩、透闪透辉岩为主,其次见黑云斜长角闪片麻岩及黑云片岩等。新生代第四系主要分布于区内沟谷低洼部位,岩性主要为含砾中粗砂、粉砂、黏土等(图2)。

2.2 构造

区内NE向断裂构造发育,分别为F1,F2,F3。F1断裂位于矿区中部,走向30°~35°,倾向NW,倾角65°~70°。断裂上下界面一般光滑平整,局部膨胀收缩明显,显压扭性特征。在其下盘相距约150m,平行分布F2断裂,构造特征与F1断裂相似。F3断裂位于矿区西北部,总体走向25°~30°之间,倾向SE,倾角60°,压扭性特征明显。含矿蚀变带严格受断裂构造控制,断裂的规模决定含矿蚀变带的规模,断裂的产状亦是含矿蚀变带的产状。主要由绢英岩化碎裂岩、碎裂岩夹石英脉组成,矿化蚀变主要见硅化、绢云母化、黄铁矿化、黄铜矿化及碳酸岩化等。

1—新生代第四系砂砾岩、黏土;2—古元古代荆山群禄格庄组含石墨石榴矽线黑云片岩、透辉透闪岩;3—郭家岭序列罗家单元斑状中细粒含黑云二长花岗岩;4—郭家岭序列大草屋单元斑状粗中粒含黑云花岗闪长岩;5—大柳行序列燕子夼单元片麻状细粒含黑云二长花岗岩;6—伟晶岩;7—矿化蚀变带及编号;8—勘探线及编号;9—竖井及编号;10—见矿钻孔;11—未见矿钻孔;12—研究区范围图2 山东省栖霞市吕家金矿地质简图

2.3 岩浆岩

区内出露的岩浆岩分别为古元古代大柳行序列燕子夼单元,中生代燕山晚期郭家岭序列大草屋单元及罗家单元。

古元古代大柳行序列燕子夼单元,浅灰白色,风化呈浅土黄色,岩性为片麻状细粒含黑云二长花岗岩,细粒变晶结构,片麻状构造。

中生代燕山晚期郭家岭序列大草屋单元,浅灰色,岩性为斑状粗中粒含黑云花岗闪长岩,似斑状结构,片麻状构造。罗家单元,浅灰色,岩性为斑状粗中细粒含黑云二长花岗岩,粗中粒结构,块状构造。脉岩主要见细晶岩脉。

2.4 围岩蚀变

含矿热液沿先期的构造裂隙以扩散渗透的方式进入,使近矿围岩均遭受到不同程度的热液交代作用,整个蚀变受构造控制,且具多期性[3]。围岩蚀变主要分为硅化、绢云母化、黄铁矿化及碳酸岩化等较典型的中低温蚀变,与金矿关系密切的主要有硅化、绢云母化、黄铁矿化,三者往往组成黄铁绢英岩。通过前人研究,该地区金矿具有硅化、黄铁矿化越强,则金品位越高特征[4-7]。从矿体向两侧呈明显的分带性对称分布,由矿体向两侧逐渐变弱。石英脉两侧有较弱的绢英岩化,且蚀变幅度较小。

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

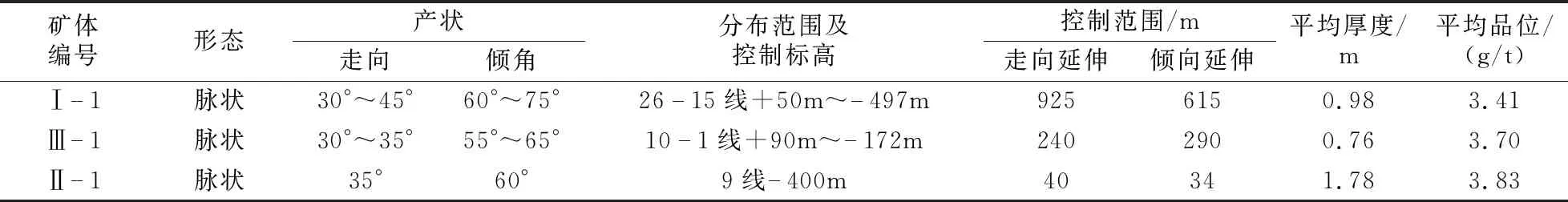

矿区共圈定Ⅰ-1、Ⅲ-1和Ⅱ-1共3个金矿体,其中Ⅰ-1号为主要矿体(表1,图3)。

表1 金矿体特征一览表

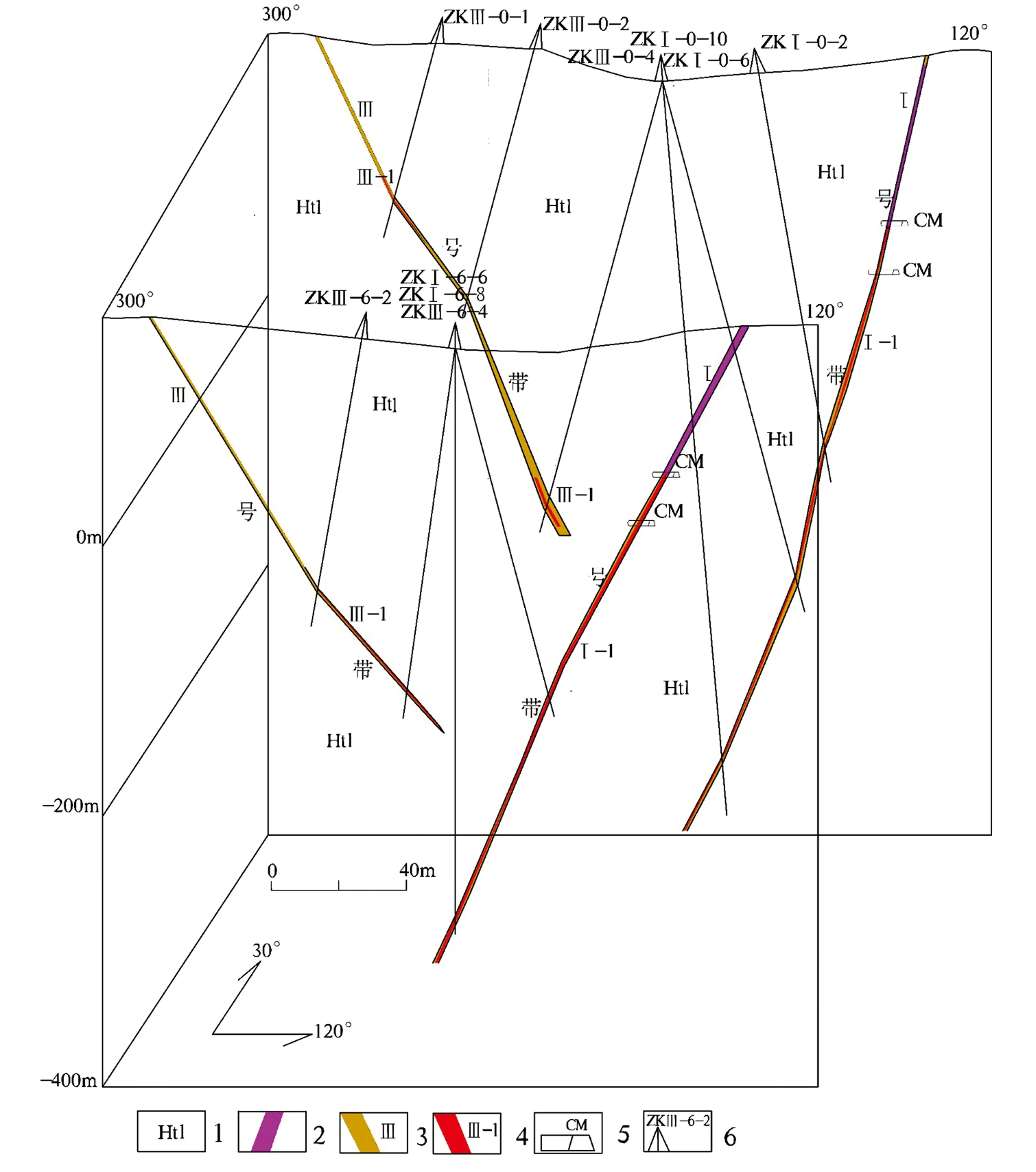

1—古元古代荆山群禄格庄组含石墨石榴、矽线黑云片岩、透辉透闪岩;2—采空区;3—含矿蚀变带及编号;4—矿体及编号;5—穿脉工程及编号;6—钻孔位置及编号图3 矿体联合剖面图

Ⅰ-1号矿体:分布于Ⅰ号带26~15线之间,由+142m~-25m等6个中段的穿脉工程和23个钻孔控制(图4)。围岩为古元古代荆山群禄格庄组含黑云片岩。矿体呈脉状,走向30°~45°,倾向NW,倾角60°~75°。已控制走向长约925m,倾向延伸约615m,控制标高+50m~-497m。由黄铁绢英岩化碎裂岩夹石英脉组成,黄铁矿沿裂隙呈细脉浸染状分布,局部可见少量亮黄色黄铜矿。

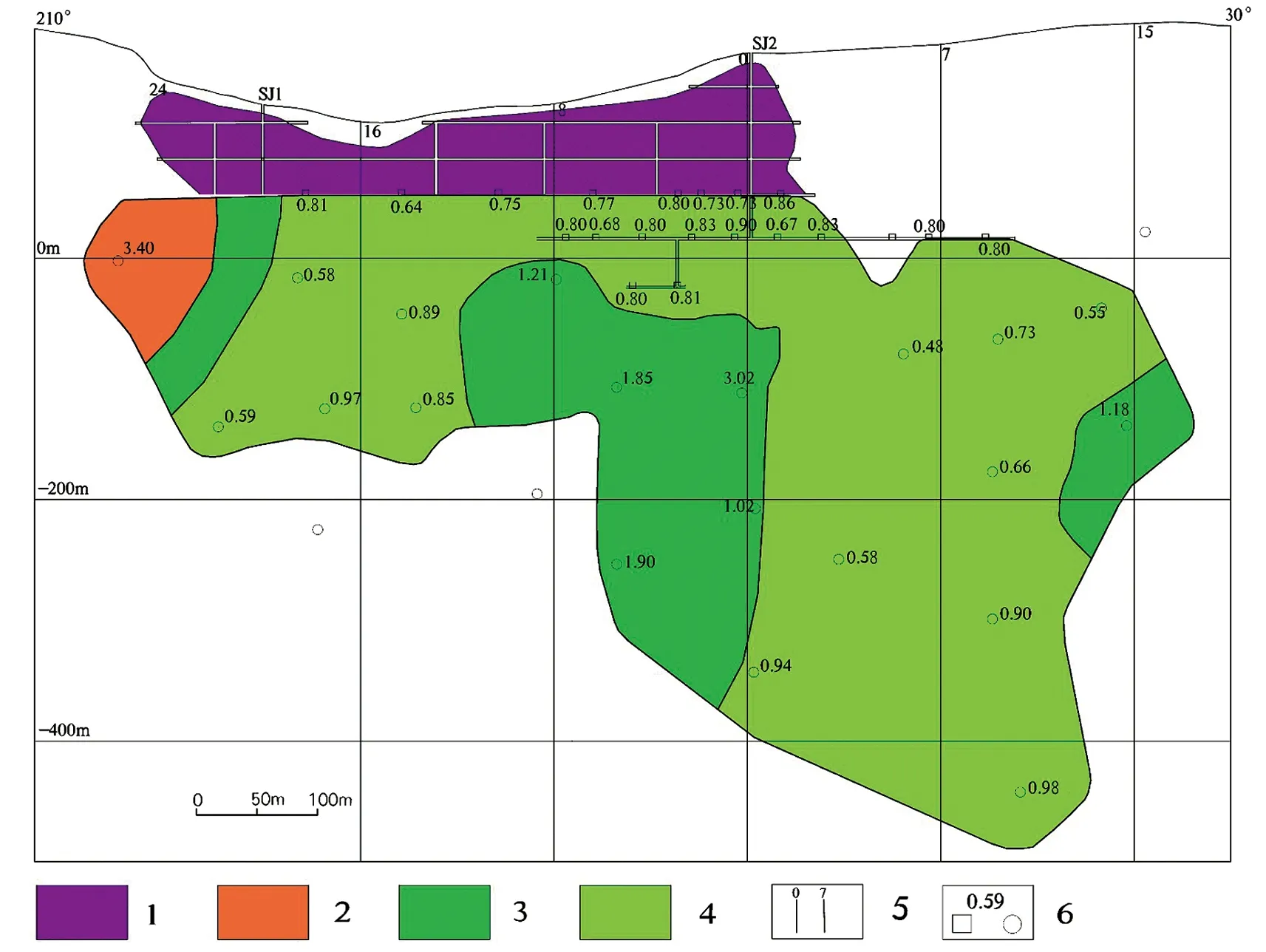

矿体厚度0.48~3.40m,平均厚度0.98m,厚度变化系数50%,属稳定型。矿体厚度变化在走向上分带特征明显,在8-0线0~-400m标高的200m走向长度内,矿体厚度均大于1m,最大厚度达到3.02m。走向两侧延伸间隔约200m,矿体厚度分别小于1m,最小厚度为0.48m。走向两侧继续延伸,分别在24线的0m标高和15线的-200m标高矿体厚度分别为3.40m,1.18m,即矿体厚度沿走向大致以200m间距膨胀收缩延伸。Ⅰ-1号矿体查明矿石量、金金属量分别占矿床查明总量的94.43%,93.96%。

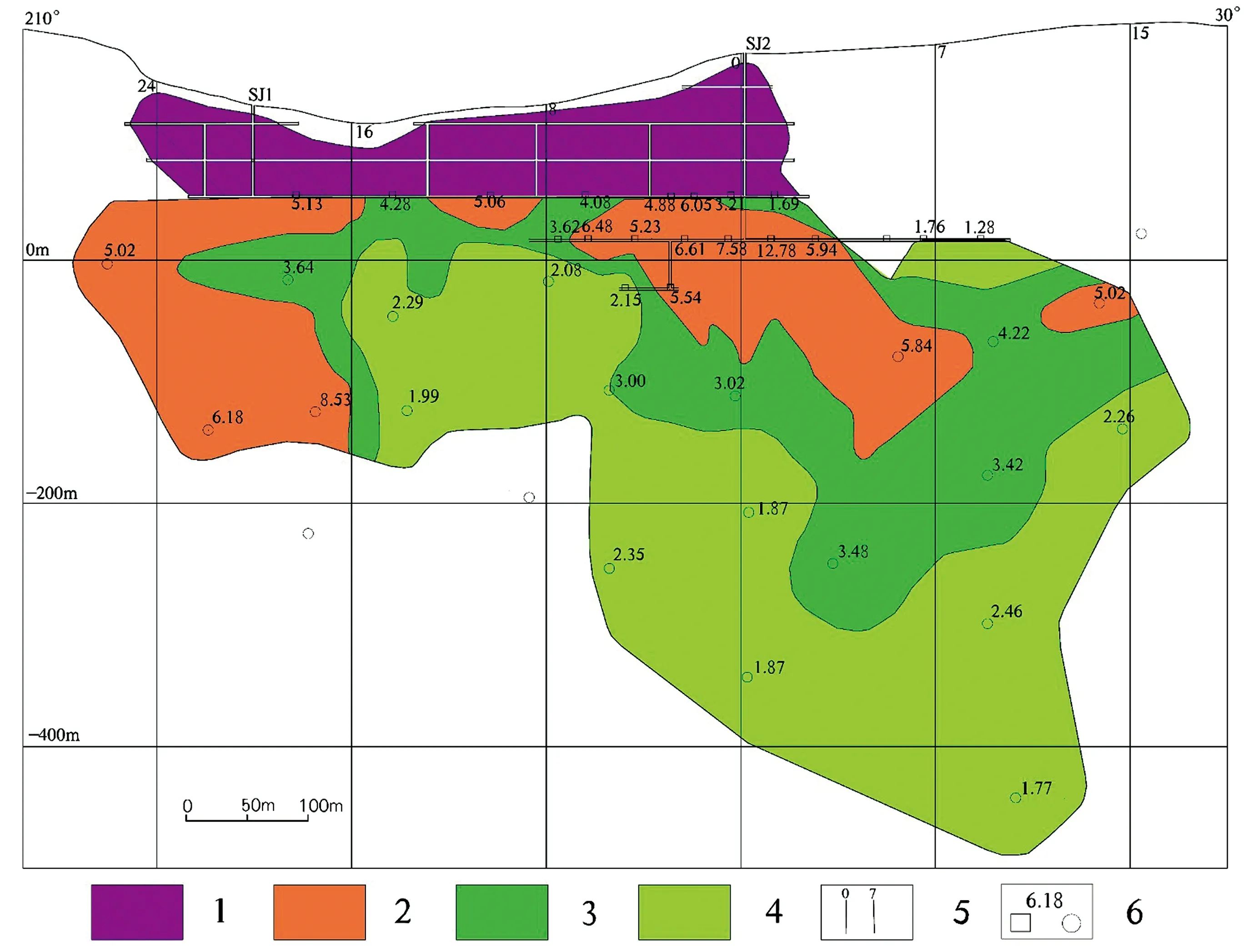

矿体品位1.28~12.78g/t,平均品位3.41g/t,品位变化系数53%,属均匀型。品位分布比较稳定,变化不大,但可以看出矿体的深部品位低于浅部,其中在16~24线之间的-200m标高以上及0线的0m标高附近,矿体品位增高,矿体品位基本大于5g/t,表明这个位置是成矿作用及矿液聚集沉淀较强的部位(图5)。而其他位置矿体品位低于5g/t,总体变化随着矿体向北西深部侧伏品位呈降低至1.77g/t。而高品位所处地段,是由黄铁绢英岩中穿插十余厘米的石英脉构成,石英脉分布比较连续,石英脉出现的部位,矿体品位均比较高,黄铁绢英岩类矿石的品位相对要低。

1—采空区;2—矿体厚度>2m;3—矿体厚度=1~2m; 4—矿体厚度<1m;5—勘探线及编号;6—工程点及矿体厚度/m图4 Ⅰ-1号矿体厚度变化等值线图

1—采空区;2—金品位>4.5g/t;3—金品位=3.0~4.5g/t;4—金品位=1.0~3.0g/t;5—勘探线及编号;6—工程点及金品位/(g/t)图5 Ⅰ-1号矿体品位变化等值线图

Ⅱ-1号矿体:为零星小矿体,位于Ⅱ号带北段9线-410m标高。由单工程控制,走向35°,倾向NW,倾角60°,由绢英岩化碎裂岩组成,厚度1.78m,品位3.83g/t。

Ⅲ-1号矿体:分布于Ⅲ号带10~1线之间,由7个钻孔控制。矿体呈脉状,走向30°~35°,倾向SE,倾角55°~65°。已控制走向长约240m,倾向延伸约290m,控制标高+90m~-172m。由绢英岩化碎裂岩、硅化碎裂岩夹石英脉组成,蚀变主要见硅化、绢云母化、黄铁矿化等。矿体厚度0.36~2.13m,平均厚度0.76m,厚度变化系数55%,属稳定型。矿体品位1.25~7.19g/t,平均品位3.70g/t,品位变化系数62%,属均匀型。查明矿石量、金金属量占矿床查明总量的5.11%,5.52%。

3.2 矿石特征

3.2.1 矿石矿物特征

该矿床矿石矿物成分较简单,主要矿石矿物为黄铁矿、黄铜矿,其次为磁黄铁矿、闪锌矿等,金矿物主要为自然金。脉石矿物主要为绢云母、石英、方解石等。

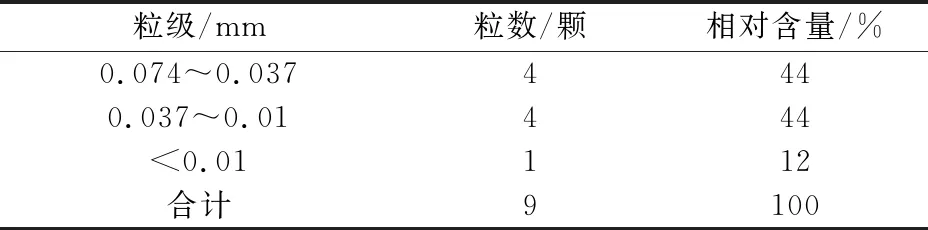

自然金:反射色呈金黄色,高反射率,均质性,低硬度,表面具擦痕。金的粒度以中、细粒金为主,少量微粒金(表2)。

表2 金矿物粒级统计表

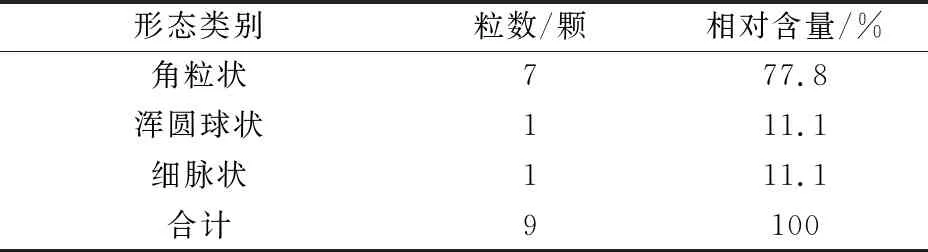

金矿物形态以角粒状为主,另有细脉状、浑圆球状及柱状等(表3)。

表3 金矿物形态统计表

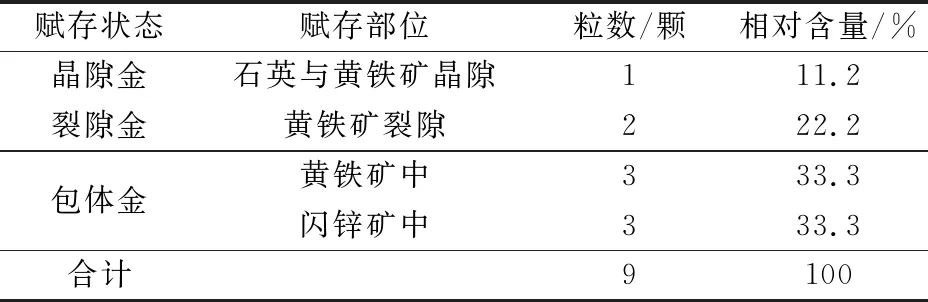

依据对金矿物赋存状态统计显示,金矿物赋存状态主要以包体金为主,裂隙金次之,少量晶隙金(表4)。

表4 金矿物赋存状态统计表

黄铁矿:反射色为淡黄色,高反射率,均质性。自形—半自形晶粒状分布,晶形多为立方体,裂隙发育,裂隙中充填黄铜矿、磁黄铁矿等,粒径为0.2~1.5mm,呈浸染状、细脉浸染状分布。

黄铜矿:反射色为铜黄色,弱非均质性,低硬度。亦为矿石中的重要金属矿物,他形粒分布于黄铁矿裂隙或粒间,交代黄铁矿,粒径为0.02~0.15mm。

闪锌矿:呈他形粒状,粒径部分为0.01~0.2mm不等,部分为0.2~2mm不等,部分为2~7mm不等,杂乱或聚集呈堆状分布,粒内可见乳滴状黄铜矿出溶显固溶体分离结构,部分粒内嵌布方铅矿。

磁黄铁矿:呈他形粒状,粒径为0.005~0.02mm,分布于闪锌矿中显固溶体分离结构,乳黄色微带粉褐色。

绢云母:细小鳞片状,常与交代石英共生。绢云母化是一种延续时间长、分布广的蚀变矿物,多数呈脉状、面状分布。

石英:是主要的脉石矿物,是金的载体矿物之一。成因上主要是交代形成的石英,呈粒状,与绢云母共生。

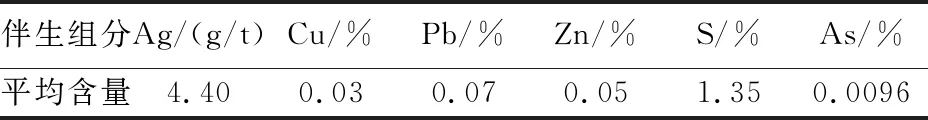

3.2.2 矿石化学成分

矿石有益组分以金为主,有益组分Ag可综合回收利用,Cu,Pb,Zn,S含量均较低,无综合利用价值,有害组分As含量甚微(表5)。

表5 矿石组分分析结果统计表

3.2.3 矿石结构构造

矿石结构主要以晶粒状结构、压碎结构为主,其次为交代残余结构,碎裂结构、晶粒结构填隙结构。矿石构造主要有浸染状构造、细脉浸染状构造,其次为蜂窝状构造。

4 矿床成因

4.1 成矿物质来源

区内广泛分布中生代白垩纪燕山晚期郭家岭序列罗家单元以及古元古代荆山群等老变质岩地层和岩体。通过前人研究发现郭家岭岩体的金丰度值为0.8×10-9,其中闪长质包体金丰度为1.37×10-9,派生脉岩为(2.22~9.37)×10-9,说明岩体在侵位后,发生了金元素的流失,这流失的金元素即为后来赋存于矿床的金[8]。经对该地区金矿床石英包裹体氢氧同位素与胶东岩群、玲珑花岗岩及郭家岭花岗岩的对比研究,三者内具有一致性,表明物质来源的一致性。目前中外学者普遍认为区内金矿床的形成与中生代构造—岩浆热液活动密切相关,主成矿期为(120±10)Ma,在成矿流体方面,尽管前人曾有以岩浆水为主或以天水为主等不同观点,但近年来越来越多的研究认为其成矿作用与地幔流体系统有关,成矿物质具有多元性,既来自于控矿围岩—花岗岩和变质岩,又来自于幔源的岩浆岩,特别是与中基性脉岩的侵入关系密切[9-11]。

4.2 控矿因素

区内构造对金矿的控制作用十分明显,区域EW向基底构造是控制金矿的矿床空间分布与成矿重要因素,主要发育于基底及深部,一直起着区域内控矿作用[12-15]。胶东地区在中生代构造活动强烈,岩石圈减薄,多期岩浆发育,与此同时,郯庐断裂带也活动强烈,研究表明,胶东地区的NE和NNE向断裂为郯庐断裂的分支或次级断裂[16]。而NE和NNE向断裂构造是该地区主要容矿构造,这些断裂构造为成矿提供了良好的空间条件。吕家金矿中的F1,F3断裂带呈现共轭剪切关系,表明在断裂形成过程中存在垂向压缩,最终在岩体收缩结晶和地壳均衡调整过程中发生拆离伸展活动,为含金热液的充填准备了构造空间。由于地壳活动的脉动性使岩浆热液和地下水热液异常活跃,它们汲取围岩中的金元素与岩浆热液中地幔源物质一起汇聚到断裂破碎带中,最后于断裂带有利部位沉淀形成矿体或矿化体[17]。

4.3 成矿阶段的划分

通过与周边矿床对比研究分析,该矿床成矿作用主要分为4个阶段,其中第2,3阶段为主要成矿阶段[18-19]。

(1)细粒石英-细粒黄铁矿阶段:为早期高温热液对围岩的交代作用阶段,形成灰白、乳白色微细粒石英及五角十二面体或立方体粗粒黄铁矿,伴随绢云母化、钾长石化,少金矿化。

(2)粗粒石英-中粗粒黄铁矿阶段:该阶段含矿热液以充填作用为主交代作用次之,此阶段形成灰白、乳白色多金属硫化物石英脉,黄铁矿以团块状、脉状为主,晶形差。其他多金属硫化物较少。该阶段主要形成充填成因的黄铁矿化石英脉,为本矿床主要成矿阶段。

(3)细粒石英-细粒黄铁矿多金属硫化物阶段:该阶段形成烟灰色中细粒石英,晶体裂隙发育。发育大量金属硫化物,包括黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿和方铅矿等,多以团块状、脉状分布在角砾间的胶结物和裂隙中。黄铁矿以中粒为主,裂隙发育。本阶段也是本矿床金的主要成矿阶段。

(4)绢云母-石英、方解石阶段:金矿化微量。该阶段形成的矿物以绢云母为主,另有少量方解石和少量黄铁矿。黄铁矿一般为细粒自形,呈星点状分布。石英含量明显减少,呈纯白色,大多以细脉状分布,切割前3个成矿阶段的岩石、矿物。方解石亦呈细脉状与纯白色石英细脉共生。

4.4 矿床成因

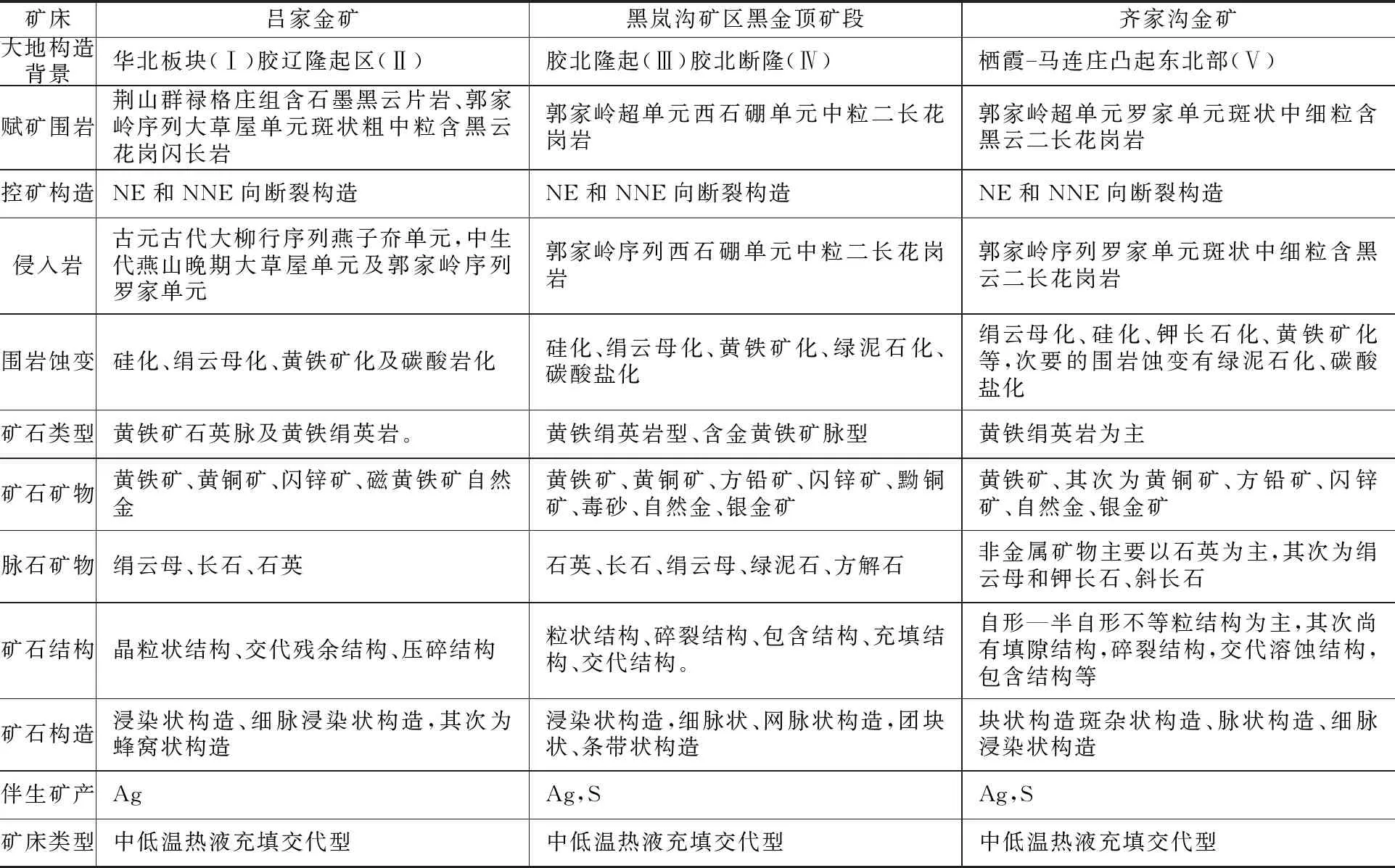

古元古代以来多次的地质活动使新太古代已沉积了数万米厚的富含金质地层的变质程度不断加深,并使其成矿物质多次活化,每次地质事件都会使老地层中的金质更加富集。燕山晚期郭家岭序列岩浆岩的侵入过程中与其所经过的老地层发生交代作用,新太古代胶东岩群中的金质被活化进入了熔浆中[20-21]。与此同时,受燕山期构造运动影响,NE向、NNE向断裂大量发育,并随着郭家岭序列岩体含矿液热液温度的降低和含矿热液交代围岩过程中的离子交换,含矿热液中原有的地球化学屏障被打破,矿液中包括金在内的各种离子不断结合成各种稳定矿物并结晶成矿(表6)。

表6 吕家金矿与周边金矿成矿要素对比

根据以上成矿过程,通过对比周边金矿床,结合吕家金矿各成矿阶段矿化、蚀变特征来看,本矿床的成因类型为岩浆期后中低温热液充填交代型金矿床。

5 结论

(1)吕家金矿地处蓬(莱)-栖(霞)金成矿带中段,矿体受NNE向断裂控制,呈脉状、透镜状,矿石为黄铁矿石英脉及黄铁绢英岩。

(2)古元古代老变质岩、燕山晚期花岗岩为该吕家金矿的形成提供物质来源,断裂构造则为含矿热液的迁移和富集沉淀提供良好通道和赋矿空间,岩浆活动是矿质运移的主要动力来源。

(3)通过对该矿床地质特征及矿床成因的总结研究,认为该矿床属岩浆中低温热液充填交代蚀变岩型金矿床。通过和周边区域矿床成矿地质背景、地质特征类比分析,吕家金成矿地质条件良好,找矿前景广阔。