艺术歌曲中诗歌与音乐之“形合”与“意合”

2021-06-15胡韵琴

音乐和语言两者的起源一致,从语音系统和句式语法上有着相似的特征。因着这些相似性,西方作曲家们经历了几个世纪前仆后继且不遗余力地尝试,在对诗歌内涵的细腻体现以及音乐与诗歌的精致融合上不断探索后,在19世纪中期的德国形成了一种诗乐结合的室内单声部声乐体裁形式——艺术歌曲。这一形式是以舒伯特的作品《纺车旁的格莱辛》(Grechenam Spinnrade)为标志来确立。继舒伯特之后,诗与乐如何在艺术歌曲作品中建立平衡的有机力量,成为整个浪漫主义时期作曲家创作中的永恒不变的思考。其中,以作曲家胡戈·沃尔夫在音乐与诗歌的创作上独树一帜,形成了“诗意的语言”。他的艺术歌曲如同将大型的戏剧音乐压缩在德国抒情诗的微型框架中,短小精悍却富有庞大的戏剧张力。这种张力来源于沃尔夫对诗歌与音乐两者在内容和形式上的融合的探索。

《米开朗基罗歌曲集》是德国作曲家胡戈·沃尔夫创作的最后一部声乐歌曲集。诗词采用了德国诗人瓦尔特·罗伯特·托尔诺(Walter Robert Tornow)所译的意大利文艺复兴时期著名诗人米开朗基罗的诗集《RIME》中的三首十四行诗。三首作品依次在诗歌文本与音乐设置中寻找交叉点,并通过彼此间的联系,遵循诗歌与音乐本身的在语言系统和句式语法上的相似性,一方面巧妙地将诗歌的结构形式对应音乐曲式结构、诗歌的韵律对应音乐的节奏,使音乐有了诗歌吟诵性,并形成与诗歌结构相似的音乐形态,实现音乐与诗歌的“形合”;另一方面,把握诗歌中的隐喻意,建立音乐与诗歌的语义的内在联系并彰显音乐表达意义,实现音乐与诗歌的“意合”。

一、诗歌与音乐的“形合”

早在古希腊时期,亚里士多德就曾对艺术作品内在逻辑组织以及形成的规律进行了详细的阐述,提出了有头、有身、有尾作为艺术创作的完整性原则。艺术歌曲作为将诗歌与音乐结合的艺术体裁,诗歌格律形式与音乐曲式的结构和功能的结合方式成为艺术歌曲内在的逻辑体现。本节将从从视觉和听觉两个层面,探究《米开朗基罗歌曲集》中音乐与诗歌在形态上的一致性。

(一)诗歌音节数与主旋律音符数的一致性

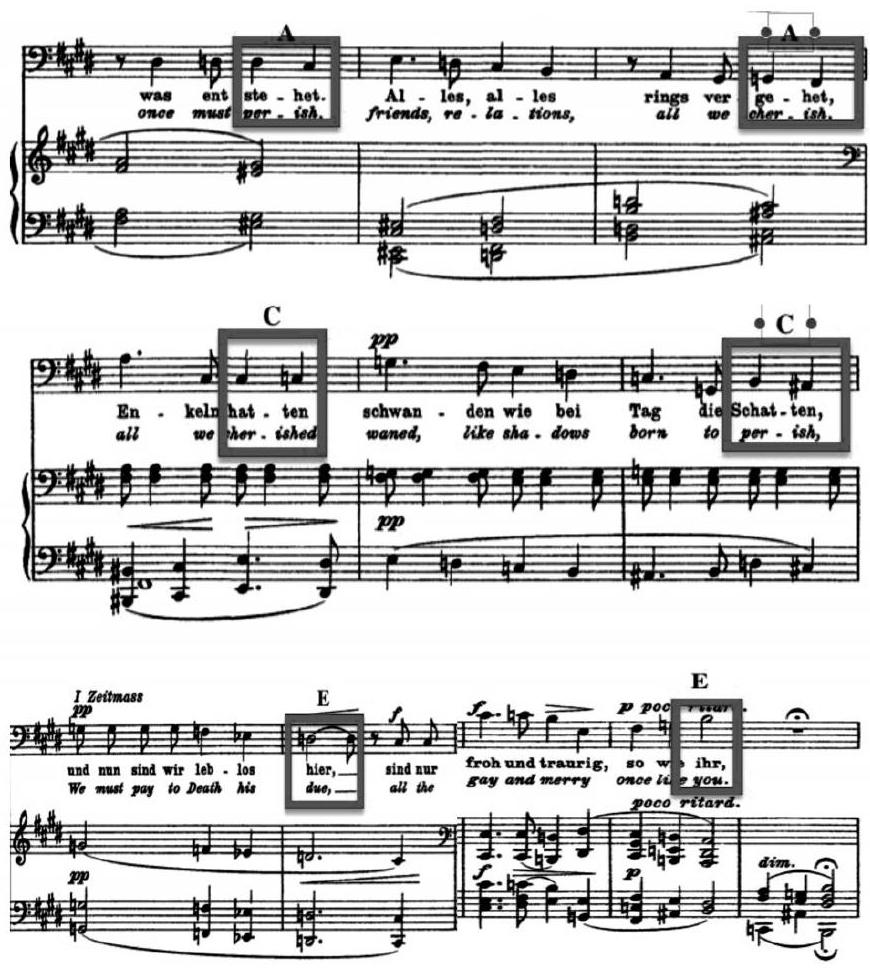

从听觉上来说,很多研究学者都曾提出了沃尔夫秉承“语言第一,然后才是音乐”的创作手法,音乐具有吟唱性的特点。形成吟唱性最大的因素在于,沃尔夫将德语的音节数与音符数一一对应,使音乐富有诗歌的朗诵感,并且严格按照诗歌中重音与非重音交替规律,淡化了歌曲中唱与吟的关系,使之“唱中有吟,吟中有唱”。如谱例1:

如图所示,所有的单音节(monosyllable)德语词汇,沃尔夫都只采用了一个音符相对应,双音节或多音节词都采用了相对应的音符,这种创作方法与歌剧中以对话和叙事为主的宣叙调相似。

(二)诗歌韵脚、音节与扬抑规划与节拍强弱的一致性

德语诗歌中重音与非重音交替进行,称为音步。音步在诗歌中的地位和音乐的节奏相似。从视觉上来看,第二首艺术歌曲《Alle endet,was entstehet》采用了巴萨莱塔(barzalletta)或弗罗托拉(frottola)两种诗体形式。较另两首艺术歌曲形式而言,每一段中的韵式变化较多,诗体形式更为灵活。但针对诗中所出现的AA、CC、EE三组对偶韵。沃尔夫在同一韵脚安排相同的节奏类型,对于每行诗的对偶韵式,都保持相同的旋律和节奏形态。如谱例2:

从谱例来看,对于A韵的两个单词entstehet和vergehet,都为三音节词。Ent-ste-het的重音在ste上,ver-ge-het重音在ge上,又如C韵hatten和schatten為双音节词,双辅音前的元音为长元音也是重音,都为“a”,沃尔夫准确地将单词的重音都设置在强拍上,将诗歌朗诵的轻重完全遵循于4/4拍的“强、弱、强、弱”节奏规律。

4/4拍是最开始艺术歌曲中使用的节奏型。对双音节扬抑格的单词,常运用〈????〉、〈?.?.〉、〈?.??〉三种节奏类型。用附点表示代长元音的词。对于三音节的词,按照第一节所提到的音符数与音节数对应规则,沃尔夫通过运用同音的连音线,将音符平均安置于2+2的4/4拍中,在既没有增加音符数的情况下,又符合诗歌重音和节奏强弱规律。见谱例3:

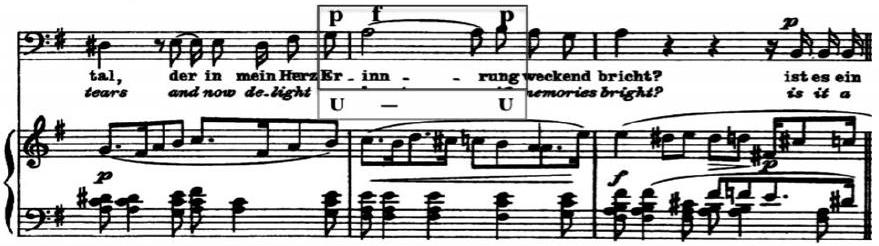

如“En-rinn-rung”一词中的重音在第二音节“inn”上,对应的是一个二分音符,按照4/4拍的音值组合和沃尔夫音节和音符数对应的原则,“rung”应该直接出现在八分音符上,也就是强拍上,但这样就违背了单词本身的重音规则。沃尔夫巧妙地运用了连音线,将诗歌格律与音乐强弱规律完美融合。

(三)诗歌结构与曲式结构的一致性

前两首诗歌中,旋律较多地遵循了诗歌元音、辅音与音乐重音的特性之间的关系,从听觉上使音乐有诗歌的吟诵性,诗歌有了音乐的歌唱性。这样的处理,笔者认为很大程度上是由于瓦尔特·罗伯特·托尔诺(Walter Robert Tornow)在这两首诗歌的德语转译过程中,保持了与意大利文相同的押韵方式,韵式较为规整且有规律可循。但从视觉上来看,两首诗歌由于都节选于长诗中的几行,在结构形态上并不是完整的十四行诗,结构具有一定的不完整性。沃尔夫在音乐的设置上,便未在诗歌与音乐整体形态上多加考虑,而是较多地关注句与句、段与段的局部。只有在第三首《Fühlt mein Seele》在诗歌体裁上,沃尔夫直观地保持了曲式结构与诗歌结构的一致性。

如表1所示,这首诗采用了意大利十四行诗形式——彼特拉克体。彼特拉克体诗歌格律典雅严谨,诗歌由八行诗节(octave)和六行诗节(sestet)两部分组成,其中八行诗节为4+4的组成的两个诗段,六行诗节为3+3的两个诗段,一共为四个诗段。沃尔夫全曲采用了ABCA的动力再现单四部曲式对应四个诗段,实现了诗乐的“形合”。值得思考的是,沃尔夫却没有完全统一在乐段与诗段的划分,动力再现的A段结构比呈示A部长了6个乐句。而这样的音乐布局是旨在诗歌与音乐在形式的融合中,寻求意义的结合。

二、诗与乐的意合

艺术歌曲作为音乐与诗歌结合的一种微型艺术体裁,其意义不仅仅局限与诗歌或者音乐本身,而是诗歌与音乐互动中产生的隐性的能量。诗歌提供了音乐一种语境,音乐通过诗歌语境中所传达的情感,以自身的姿态来彰显音乐的意义。诗歌明确了艺术歌曲的意义,音乐也可以将诗歌意义升华、合一。

在创作《米开朗基罗歌曲集》之前,沃尔夫所谱曲的《意大利歌曲集》《莫里克歌曲集》《艾辛多夫歌曲集》等作品的诗都是由同时代诗人所作。沃尔夫在人生暮年,寻找了与自己时代相隔三个世纪的米开朗基罗诗歌谱曲,这是浪漫主义与文艺复兴的一次隔空对话。两种不同的世界观在沃尔夫的创作中,跨越了时间和空间的界限融合在一起。沃尔夫十分客观地处理在诗歌与音乐之间的互动,从局部某些关键词的烘托再到对诗歌整体的意境描绘,都实现了诗歌与音乐、作曲家与诗人的“意合”。

(一)三个音为一组的半音化下行“倒影”——遥不可及的爱

《米开朗基罗歌曲集》中的三首诗歌在《RIME》中并非是连续出现的,沃尔夫通过三首诗歌的排序,在诗歌内容上,构成了具有开端、高潮、结尾的三段体式的短篇小说逻辑结构。通过音乐动机搭建篇与篇之间的桥梁,并彰显诗歌的意义。对于作曲家晚期的作品风格,就如萨义德所说“晚期的风格通常分为两种:一种表现出作曲家超越年龄和智慧的成熟;一种故意表现出与之前作品相悖之的、不和谐的、不平静的张力……”①沃尔夫的创作正是这两者的结合体。整部歌曲集的主题围绕着“爱”与“生命”两大部分展开。由《Wohl denke ich oft》作为故事的开端。这首诗是沃尔夫在暮年的一种自我觉醒,告诉我们爱不是生活中的特权,是一种生活中的力量。与其浪费时间想要得到他人的爱,不如好好爱自己。这首诗歌节选于米开朗基罗诗歌《RIME》中第54首抒情长诗中的八行,采用strambotto toscanode (斯宾托八行诗节)的形式,前六行为一个整体,采用了第一人称的陈述式的内心独白,哀叹着曾经默默无闻的生活以及对爱的渴望。沃尔夫艺术歌曲中对于“爱”这一主题的表达,通常采用了两股旋律(通常为钢琴部分的右手旋律)聚在一起,以两部分的和谐走向统一的形式,这是一个直接的音乐隐喻②。在《wohl denke》中,对于诗歌所传达的那种得不到的“爱”,沃尔夫运用了倒影的手法,伴奏右手采用半音进行的下行旋律,左手部分半音化上行,寻求旋律间的相遇,通过不断重复以三个音为一组的半音化下行的旋律,来表达无法言喻的悲伤与绝望。

(二)切分节奏——自我崇拜

后两行是对自身的肯定以及对未来世界的宣告。正如诗歌所述Ich dachte wohl, ganz dem Gesang zu leben(我想把我的一生献给歌曲,也要逃离人类的喧嚣)。沃尔夫以此句来表明自己对音乐创作的热忱以及创作的独特性。“Gesang”(歌曲)在某种意义上可以引申为“lied”(艺术歌曲)。纵观沃尔夫的创作生涯,艺术歌曲无疑是他深耕细作的领域。而“Menschen Schar”暗指当时社会为迎合沙龙市场所创作的作品以及交响乐和歌剧等被人们广泛关注认可的艺术形式,其中就包括对沃尔夫创作影响较大的舒曼和瓦格纳。Susan Youens 曾指出沃尔夫早期的艺术歌曲创作非常明显地借鉴罗伯特·舒曼的创作风格,他一次又一次地将海涅的诗歌作为艺术歌曲创作的文本。正因为沃尔夫的音乐总有着舒曼的缩影,使得沃尔夫在很长一段时间并没有太多名气。直到1888年,沃尔夫听到了瓦格纳的音乐后的13年,借鉴瓦格纳的音乐手法,将瓦格纳的音乐风格系统地展示出来,且延续并升华舒曼在艺术歌曲中对诗歌与音乐的互动与共性的探讨,最终找到了自己艺术歌曲的创作方向,但沃尔夫又极力地将自己的作品与舒曼、瓦格纳区分开来。谱例4:

从谱例中我们可以看出左手钢琴部分出现了??.???的切分节奏,这样的节奏组合在沃尔夫的艺术歌曲中常用来表达“崇拜”的理念。根据诗歌最后一联Genannt in Lob und Tadel bin ich heute,Und,da? ich da bin,wissen alle Leute!(今天人们说出我的名字,无论是赞美还是责备,大家都知道我在这里),在《wohl denke ich》所指向的并不是纯粹且盲目的崇拜,而是对自我的崇拜。谱例5:

如谱例5所示,与前14个小节低沉、缓慢的节奏相比,钢琴部分通过连续的重音形成一种激进的色调,在“da bin”处使用了G大调主和弦,表示一种自我存在的肯定。

(三) 反向旋律、谱号转换——“生与死”的對立概念

承接第一首歌最后一句“人人都知道我的存在”,第二首《所有存在的东西都会消逝》(Alle endet,was entstehet)无疑对沃尔夫的创作提出了巨大的挑战。这首诗融合了巴萨莱塔(barzalletta)或弗罗托拉(frottola)两种诗体风格,是十四行诗的变体,具有扭曲的讽刺意味。米开朗基罗用这种媒介来反思两个概念:有限的人类时间和无限的神圣时间③。音乐通过在大调与小调之间的摇摆不定、不断转换的谱号、表达对立时间以及“生与死”概念。

这种对立的概念,也通过主旋律和钢琴左手部分形成的反向旋律表示。且沿用了第一首作品中出现的“崇拜”动机的变化模式——切分音表示“顺从”,将其夹杂在两条反向的旋律中间,这种相对稳定的节奏型,隐喻了沃尔夫在“生与死”、“人的有限和神的无限”这两组对立关系中的顺服。这和瓦格纳一生的创作意念很相似,就是人生怎么样通过救赎来获得自由——打破无理性的欲望。

(四)连续八度下行、特里斯坦和弦——“死亡”动机

值得关注的是沃尔夫对这首诗中“死亡”概念的描述。见谱例:从和弦上来看,运用了与勃拉姆斯《最后四首歌》中代表“死亡”动机——连续八度半音下行,并采用了“特里斯坦和弦”半音上升的渴望、半音下行的悲叹,以及两个线条结合起来的和弦,极端准确地表达了不断渴望、不断欲求的中心意念④。谱例6:

从调性上来看,这首诗是为数不多的沃尔夫改写了诗歌文本的作品,沃尔夫在结尾处重述了“Alle endet,was entstehet”这一句歌词,形成首尾相连之势。这不是一句简单的重复,它更多地指向了文艺复兴时期的一种死亡观——死亡是人类顺其自然的一个阶段。如谱例所示,首尾两处“Alle endet,was entstehet;Alles alles,rings vergehtet”人声旋律在节奏上,采用了连续四小节下行的半音进行来表达悲伤的情绪;在调性上,采用了在沃尔夫艺术歌曲“死亡”主题所常用的#C小调。但两处不同的是,开头的“vergegtet”和声停留在#C小调的属音#G上,而结尾处的和声停留在导音#B没有解决。一方面,依靠音乐产生的悬而未决之感隐喻出死亡的无奈,另一方面,导音#B对主音#C自然的倾向性,没有解决的人声旋律,钢琴声部通过代表“顺从”动机的切分节奏回归到主音#C,也在寓意死亡是一个无法避免的人生过程。

最后一首关于“爱”的诗歌,大部分学者将认为这是米开朗基罗的一首爱情诗。⑤仔细分析诗歌内容可知,这不仅仅诗关于对昔日爱情的追忆,更多是诗人对“爱”的定义的思考,比第一首诗歌《Wohl》中所指向的“自我崇拜的爱”更为深刻,诗人意识到“自爱”是脆弱和短暂的。

全诗围绕着三个关于“爱”的问句展开。前两个问句,音乐采用了e小调,节奏缓慢,音乐以半音化进行,象征着沃尔夫对“爱”的定义追问的思绪如同一股暗流在心中涌动,第三问句转向了E大调,这是“爱”主导动机的第一次出现。如同歌词所叙“爱就像是梦里的声音,让我的眼和心都充满了炽热”。钢琴声部右手两股旋律线相交,象征爱人之间如胶似漆的拥抱。随后,诗歌转向了一种向内的思考,开始寻找之前所提到的关于“爱”的答案,而这份答案通过频繁地大小调转换以及结尾处采用“爱”的动机相反的对位等类似“无终旋律”的形式,象征着沃尔夫并没有找到问题的答案。

“爱”的主导动机以及由此动机引申出的旋律线贯穿了整首作品。每一段结束的最后几小节和连接部分,都采用阻碍终止或者转入另一调的属七和弦来制造整体氛围的紧张感,直到乐曲的结尾部分才解决到主和弦。这一创作的手法,与瓦格纳歌剧《特里斯坦与伊索尔德》中“爱之死”的主导动机十分相似,从作品的开头就设置主导动机贯穿整部作品织体,且不解决到主和弦,直到伊索尔德最后的死亡,音乐才得以解决。⑥

沃尔夫运用了固定的音乐动机建立起三首作品间的联系,使这部声乐集在内容上具有逻辑性。这种逻辑性一方面在于沃尔夫对诗歌顺序的编排,从第一首对自己人生境遇“苦尽甘来”的感叹,到第二首对万物皆成空的感慨,再到最后一首关乎“爱”的追问,构成了“生、死、爱”之间的哲学命题。另一方面,沃尔夫摒弃自己的主观意念,客观地表达诗人所描绘的语境。作为雕塑家的米开朗基罗,他的诗歌作品必须具有雕塑的结构感——雕塑意味着一种沉重和不朽的媒介⑦,沃尔夫的主旋律采用低音声部来演唱。诗人米开朗基罗的暮年,是以最虔誠的基督教信徒的情感来领会死亡的意义。面对即将走向生命的尽头,更多的是用纯粹的宗教式思想思辨“生与死”的关系,十字架的救赎就是一种生的回归⑧。沃尔夫通过客观地把握诗歌、诗人、自我三者对于整体音乐情境的影响,将跨越了时间和空间的不同世界观、浪漫主义音乐风格与文艺复兴的哲思相结合并融入音乐的表达,音乐和诗歌形成“意合”之相。

《米开朗基罗歌曲集》是沃尔夫艺术歌曲集的收山之作。这部写于晚年的作品,赋予了沃尔夫在创作中对诗歌与音乐关系的终极思考——诗歌与音乐实现视觉与听觉的共生。在这部作品中诗歌与音乐是平等的,并不是完全对应的关系,而是在相互作用中产生意义。沃尔夫把握了诗歌中元音和辅音、韵律以及结构形式等所属的物质性,让音乐的设置有诗歌的形态;同时音乐通过固定的动机、形态、调性隐喻诗歌的意义且渲染诗歌的意境。诗歌与音乐呈现出“形合”与“意合”之态。

【注释】

①Edward,W.Said,On Late Style: Music and Literature Against the Grain,Pantheon, 2006.

②Sam,Eric,The Song of Hugo Wolf,London: Methuen, Faber and Faber,1961,p.79.

③Iain Gillis,Grasping Toward the Light: A Reassessment of Wolfs Michelangelo-Lieder,School of Music, University of Victoria,2010.

④⑥杨燕迪、毕祎、谢立昕:《解读〈特里斯坦与伊索尔德〉》,《音乐爱好者》2013年第9期。

⑤蔡占科、雨果:《沃尔夫与他的〈米开朗基罗歌集〉》,《人民音乐》,2011年。

⑦Newman,Ernest,Hugo Wolf,London:Methuen, 1907,p.211.

⑧尹雅莉、李福莉:《用锤子写诗的米开朗基罗》,《长春教育学院学报》2010年第6期。

(胡韵琴,华东师范大学音乐学院)